Kongo-Central

Le Kongo central (Kongo dia Kati, en kikongo)[1] - [2], officiellement appelé Bas-Congo jusqu'en 2015, est une province de la république démocratique du Congo.

| Province du Kongo central | |

_-_Bas-Congo.svg.png.webp) Localisation du Kongo central en république démocratique du Congo. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Chef-lieu | Matadi |

| Plus grande ville | Boma ? |

| Assemblée | 24 sièges |

| Sénat | 4 sièges |

| Assemblée provinciale | 37 sièges |

| Gouverneur | Guy Bandu Ndungidi |

| ISO 3166-2 | BC |

| Fuseau horaire | UTC+1 |

| Démographie | |

| Population | 5 575 000 hab. (2015) |

| Densité | 103 hab./km2 |

| Rang | 6e |

| Langue | Officielle : français Nationale : kikongo ya leta, lingala, kikongo (non nationale) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 5° 49′ sud, 13° 29′ est |

| Superficie | 53 920 km2 |

| Rang | 23e |

| Sources | |

Extension la plus occidentale du pays, il constitue l'unique voie d'accès de la RDC vers un littoral maritime (sur l'océan Atlantique) — par une sorte de corridor que forme sa subdivision du Territoire de Moanda —, et il a pour chef-lieu la ville de Matadi (non côtière quant à elle, sinon sur le fleuve Congo en amont de son embouchure).

Géographie

.JPG.webp)

Cette région du Bas-Congo s’étend donc entre l'Atlantique et, plus à l'est dans l'hinterland, la province capitale et l'ancienne province du Bandundu, couvrant ainsi une superficie de 55 000 km2 soit près de deux fois la Belgique.

Le Congo s'écoule tout au long de la région en divisant celle-ci en deux. Elle fait partie du bassin de ce fleuve, à l'exception du nord(-ouest) du massif du Mayumbe drainé par le Shiloango.

Géographiquement, elle a pour limites :

- à l'ouest, l'océan Atlantique et l'enclave angolaise du Cabinda ;

- au nord, d'ouest en est, la même exclave, la république du Congo (départements de Niari, Bouenza et Pool), puis la capitale nationale Kinshasa et sa propre région ;

- à l'est, la province du Kwango, toujours en RDC ;

- au sud, l'Angola (régions de l'Uíge et du Zaïre, d'est en ouest).

Le relief de la région est orienté parallèlement à la côte, du nord-ouest au sud-est via son centre. Appartenant à la chaîne des Monts de Cristal, on y trouve le massif de Pallabala, le Mont Lamata, le plateau de Bangu, et le massif du Mayombe en rive droite du Congo qui traverse l'ensemble en une série de cascades et de rapides parmi les plus puissants et longs au monde[3].

Histoire

La province du Bas-Congo, créée en 1908 dans la colonie du Congo belge, s'étend sur une partie du territoire de l'État pré-colonial du royaume Kongo. Avec l’arrivée des Européens, le Congo belge — l’actuelle république démocratique du Congo — s’organise autrement que celle qu’elle était avant la venue des colons. Le Congo belge, qui s’est vu divisé en six provinces, compte aussi Kinshasa (ex-Léopoldville), englobant la superficie du Bas-Congo actuel, comme l’une de ces régions. Mais à cette époque, la démarcation du Bas-Congo n’est pas encore présente.

En 1962, deux ans après l’indépendance du Congo, la province de Léopoldville est divisée en deux : celle du Congo central (actuel Bas-Congo), avec pour chef-lieu Songololo, et celle de Bandundu avec pour chef-lieu Kikwit transféré plus tard à Bandundu.

Malgré les différentes secousses entraînées par la Constitution (fédéraliste) de 1964 dite « de Luluabourg », la province du Kongo central ne change pas. Elle constitue l’une des onze provinces, déjà, de la RDC.

Si la nouvelle Constitution de 1965 n’entraîne aucune modification de cette région, la journée des 3Z () va bouleverser certaines réalités de l’époque, notamment la débaptisation de la province du Bas Congo en celle du « Bas-Zaïre ».

À la création administrative du Kongo central, celle-ci ne comptait que deux districts (ou sous-régions sous la 2e République) : ceux des Cataractes et du Bas-Congo. Ce n’est que quelques années plus tard que la Lukaya rejoindra cette paire. Et c’est à cette occasion que toute la région va porter le nom « Bas-Congo ». Progressivement, le Bas-Congo ne figure plus que sur la liste des districts et deviendra celui du Bas-fleuve, son ancien chef-lieu Boma devenant lui-même un district à part entière[4].

Administration

Outre Matadi, chef-lieu de la province, les principales villes et localités de cette dernière sont Boma, Moanda, Banana, Mbanza-Ngungu (anciennement Thysville) et Vivi.

La région est constituée de 2 villes et 10 territoires, divisés en 6 communes urbaines, 17 communes rurales, 55 secteurs et 376 groupements[5].

| Subdivision | Chef-lieu | Superficie (km²) | Population (2016)[6] |

|---|---|---|---|

| Ville de Matadi | Matadi | 110 | 306 053 |

| Ville de Boma | Boma | 65 | 162 521 |

| Territoire de Kasangulu | Kasangulu | 4 680 | 194 190 |

| Territoire de Kimvula | Kimvula | 3 371 | 137 441 |

| Territoire de Lukula | Lukula | 3 270 | 263 338 |

| Territoire de Luozi | Luozi | 7 772 | 196 083 |

| Territoire de Madimba | Madimba | 8 260 | 475 402 |

| Territoire de Mbanza-Ngungu | Mbanza-Ngungu | 8 460 | 651 092 |

| Territoire de Moanda | Moanda | 4 265 | 197 248 |

| Territoire de Seke Banza | Seke-Banza | 3 620 | 274 418 |

| Territoire de Songololo | Songololo | 8 190 | 253 686 |

| Territoire de Tshela | Tshela | 3 099 | 430 114 |

Population et langues

La population de la province appartient au peuple bantou des Bakongo(s). Elle est constituée d'une mosaïque de vingt-cinq tribus réparties géographiquement dans les dix territoires de la province[7].

La population du Kongo central, venant de toutes les contrées du Congo, parle au quotidien plusieurs langues, dans les villes comme les villages. Les plus diffusées reflètent dès lors sa composition. Étant donné qu'elle émane essentiellement du royaume Kongo, les habitants parlent le kikongo (kimboma, kiyombe, kimanianga, kindibu, kintandu, kilemfu, kimbata...) et le kikongo ya leta, langue de la culture populaire, de la musique, des églises, du théâtre populaire, etc.

Le lingala, langue parlée le long de la route nationale et de la voie ferrée Matadi-Kinshasa, s'impose progressivement dans les villes suivantes du Kongo Central : Matadi, Boma, Mbanza-Ngungu, Moanda, Kisantu, Lukala et Kasangulu. D'après « L'Opinion Info » : « Le lingala est fortement utilisé dans les milieux des enfants et des jeunes, tandis que le Kikongo est principalement utilisé chez les vieilles personnes. »[8].

Le français, langue officielle véhiculaire, est utilisé dans l'enseignement, l'administration et les échanges commerciaux.

Il est possible d'entendre au Bas-Congo d'autres langues congolaises (notamment le swahili vers l'est, ou le tshiluba) et étrangères (dont le portugais voisin), mais ce sont des cas isolés.

Économie

La province est parmi les plus actives de la république démocratique du Congo avec une économie très développée : produits agricoles, productions minières, pétrole, productions industrielles et autres ; tout ceci grâce à sa situation géographique (le littoral maritime), sa richesse forestière, son sol arable, son chemin de fer reliant la ville de Kinshasa (la capitale) à la ville portuaire de Matadi, le pont Matadi (ancien pont Maréchal-Mobutu) reliant la ville portuaire de Boma à celle de Matadi et donnant aussi accès à la plage de Moanda, les barrages hydroélectriques, spécialement les trois barrages d'Inga.

Pour ces dernières raisons et tant d'autres essentiellement géographiques et historiques, elle fait partie des provinces les plus touristiques du Congo-Kinshasa.

Sa spécificité économique tient à une diversité considérable :

- en énergie électrique (barrage d'Inga, centrales de Tsango et de Zongo) ;

- produits agricoles et autres, riz, manioc (fufu), sisal, fibres, sésame, canne à sucre, bois, légumes, élevage, huile de palme, arachide, banane, caoutchouc, etc. ;

- productions minières (pétrole et existence de gisements considérables de différents minerais non exploités) ;

- productions industrielles :

- production artisanale (bière par exemple).

Les cultures vivrières, les plus pratiquées, assurent la subsistance de la population et permettent de ravitailler en grande partie la capitale nationale.

Politique

La province est dirigée par deux institutions : l'assemblée provinciale et le gouvernement provincial[9].

En 2019, l’Assemblée provinciale du Kongo central compte 41 députés provinciaux : 37 élus au suffrage universel direct et 4 députés cooptés parmi les chefs coutumiers[10]. Elle est dirigée par un bureau de 5 membres.

Le Gouvernement Provincial est composé de douze membres : le Gouverneur et le Vice-gouverneur, élus par l'Assemblée provinciale pour un mandat de 5 ans ; ainsi que dix ministres provinciaux nommés par un arrêté du Gouverneur de Province[11].

Éducation

Le Kongo Central compte plusieurs établissements d’enseignement supérieur et universitaire.

Dans le secteur public, on dénombre :

- l'Institut Supérieur de Commerce de Matadi ;

- l'Institut Supérieur Pédagogique de Mbanza-Ngungu ;

- l'Institut Supérieur Pédagogique de Boma ;

- l'Institut Supérieur Pédagogique de Kangu, à Tshela ;

- l'Institut Supérieur de Navigation et de Pêche de Moanda .

- l'Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kidima, à Nlemba ;

- l'Institut Supérieur de Développement rural de Kinzau - Mvuete ;

- l'Institut Supérieur d'Études agronomiques de Tshela ;

- l'Institut Supérieur d'Études agronomiques (ISEA) de M'vwazi/INERA ;

- l'Université Joseph Kasa-Vubu ;

- l'Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM) de Kimpese ;

- l'Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM) de Kisantu ;

- l'Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA) de Gombe-Matadi.

Dans le secteur privé :

Transports

avec le chemin de fer Matadi-Kinshasa avant la transformation,

et la première moitié du chemin de fer du Mayombe.

Si le transport en république démocratique du Congo est l'un des plus importants défis que le pays devra relever pour s'assurer un développement durable, le problème l'est aussi pour la province du Bas-Congo.

Le réseau routier est quasi inexistant et les quelques routes existantes sont considérablement délabrées. Sur un réseau routier de 16 934 km, seulement 673 km sont asphaltés et on compte avec 1455 ponts. Les réseaux ferroviaire et fluvial ont vu leur état général se dégrader depuis l'indépendance par manque d'entretien ou même par vol des infrastructures.

Le transport ferroviaire n'est pas fameux. Le Bas-Congo dispose d'un chemin de fer doté d'une ligne à voie unique de 365 km de long, sous ballastée, de 57 ponts métalliques d’une longueur totale de 1 158,44 m, de deux tunnels de 90 m de longueur et de 40 gares. Une seconde ligne (Chemin de fer du Mayombe) fut démantelée dans les années 1980.

La province ne dispose que de deux biefs fluviaux navigables, celui de Matadi–Banana long de 150 km et celui de Pioka–Isangila long d'environ 140 km [12]. Trois ports sont à comptabiliser dans l'actif du Bas-Congo : le port de Matadi (longueur 1 610 m avec 10 quais; superficie : 71 000 m² et capacité d’accueil : 10 navires), le port de Boma (longueur : 450 m avec 4 quais et capacité d’accueil : 4 navires) et le débarcadère de Banana (longueur : 75 m et capacité d’accueil : 1 navire)

Le transport ferroviaire est géré par l'Office national des Transports (ONATRA). Le transport fluvial et maritime est géré par la Régie des Voies maritimes (RVM).

Communications

La presse écrite n'est pas très développée. On compte un bureau de l'Agence congolaise de Presse (ACP) et quelques journaux privés locaux et nationaux. Pour la presse audiovisuelle, on compte une station de la Radio-Télévision de l'État (RTNC), 6 stations privées de radiodiffusion et télévision, et 4 systèmes de réception TV par satellite avec diffusion publique. En 2015, la province compte 20 télévisions, dont une publique, 5 commerciales, 3 confessionnelles et 11 communautaires[13].

La province compte 34 bureaux de postes, 10 centraux réseaux téléphoniques publics et 5 sociétés privées de télécommunications (Airtel RDC, Orange RDC, Vodacom, Tigo, Starcel, Comcell et SCPT).

Il faut signaler l'existence d'une presse virtuelle dont le site http://www.kongocentral.net qui traite des informations ayant trait aux activités du Gouverneur, du Vice-Gouverneur, du gouvernement provincial et de la province. Et le site http://www.infobascongo.net qui diffuse des informations générales et le site http://www.oeildubascongo.net qui est une station de télévision en ligne . Le site http://www.bascongo-cv.com prend de l’ampleur; il présente des CV des Ne Kongo, des résidents de la province, de tous les Congolais en quête d'emploi ou voulant faire connaître ce qu’ils font ou ce qu’ils sont. Le site http://www.ets-amba.com donne des informations ayant trait à Kisantu. Le site http://www.tshela-en-avant.net est une vitrine du Territoire de Tshela et de la Cité de même nom.

Codes

Le Kongo central a pour codes :

Références

- M. J. Hambrey et W. B. Harland, Earth's Pre-Pleistocene Glacial Record, Cambridge University Press, 2011, p. 157.

- Godefroid Muzalia Kihangu, Bundu dia Kongo, une résurgence des messianismes et de l’alliance des Bakongo?, Universiteit Gent, België, 2011, p. 1

- CICOS / Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha, Le fleuve Congo, consulté en 2019.

- AZES, Agence des zones économiques spéciales, Fiche technique Kongo Central, (consulté en 2019).

- Institut national de statistiques, Annuaire statistique 2015.

- CAID, Cellule d'analyse des indicateurs de développement, Kongo Central, (consulté en 2019).

- Congo Autrement, Présentation du Kongo central, 17 mai 2019.

- Opinion Info, Kongo-central : le kikongo en voie de disparition, le lingala gagne progressivement du terrain [Enquête], consulté le 27 août 2021.

- Constitution du Congo RDC, 18 février 2006.

- Actualités CD 31 députés validés à l'assemblée provinciale, 7 février 2019.

- INS Kongo Central, Profil provincial du Kongo central, décembre 2015.

- Guide du voyageur au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, Édité par l'Office du tourisme, Bruxelles, 1951, p. 369.

- INS-RDC, Annuaire statistique 2015.

- SCPT, Nomemclature du code postal (phase pilote), octobre 2016.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- (en + zh-Hans) Mindat.org

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Cabinet du Gouverneur

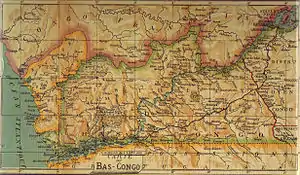

- « carte du Bas-Congo occidental »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Carte du Bas-Congo oriental »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Infobascongo asbl

- http://www.oeildubascongo.net