Cabinda

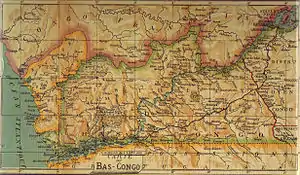

Le Cabinda (qui peut s’écrire également Kabinda) est l'une des dix-huit provinces de l'Angola, située à l'extrême nord de ce pays de manière discontinue par rapport à la majeure partie du territoire national (carte).

| Cabinda | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Type | Province de l'Angola |

| Capitale provinciale | Cabinda |

| ISO 3166-2 | AO-CAB |

| Démographie | |

| Population | 716 076 hab. (Mai 2014[1]) |

| Densité | 98 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 5° 34′ 20″ sud, 12° 13′ 40″ est |

| Superficie | 728 300 ha = 7 283 km2 |

Ainsi exclave entre la République du Congo au nord (dont Pointe-Noire sur la côte atlantique) et la République démocratique du Congo (RDC) à l'est et au sud, il est séparé du territoire principal angolais par une bande littorale d'environ 60 km dépendant de la RDC et constituant l'unique accès maritime de celle-ci : le Territoire de Moanda, qui forme ce « corridor » marin à l'extrême ouest de la région du Kongo central.

La région elle-même maritime du Kabinda est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique. Sa capitale homonyme, appelée localement Tchiowa, Kiowa, Tsiowa ou Chioua, peuplée de 598 210 habitants (en 2014[2]), est située sur la côte au sud-ouest du territoire, sur la rive droite du fleuve Lulondo (ceb) ou M(')Bele.

Autrefois, ce territoire lusophone enserré entre les deux Congo(s) francophones (et l'océan) était souvent désigné comme le « Congo portugais », l'Angola en ayant été une colonie.

Histoire

Période pré-coloniale

Le Cabinda, qui compte 716 076 habitants en 2014[1], est issu des royaumes Loango, Kakongo et Ngoyo antérieurs à l'arrivée des colonisateurs européens. Il est occupé par les Portugais dès la fin du XVe siècle. Le 29 septembre 1883 est signé le traité de Chinfuma[3]. Le Cabinda est devenu un protectorat du Portugal à la suite du traité de Simulambuco signé le entre les princes et notables du Cabinda et la couronne portugaise[4], document juridique que le Portugal présente à la conférence de Berlin pour appuyer ses prétentions sur ce territoire[5] et que les Cabindais invoquent pour défendre leur droit à l'autodétermination. Les frontières du Cabinda ont été fixées lors de cette conférence lorsque les puissances colonisatrices européennes se sont partagé l'Afrique. D'ailleurs, les deux territoires ont eu des statuts distincts vis-à-vis du Portugal : l'Angola avait celui de colonie, tandis que le Cabinda était un protectorat en raison du traité du 1er février 1885.

Protectorat portugais

Pour des raisons d'économie et de commodités administratives, en 1956, les deux territoires sont placés sous un seul et même gouverneur siégeant à Luanda[3]. Mais le peuple cabindais ne s’est jamais soumis à la domination portugaise. Dans une perspective de libération de leur population, les Cabindais se sont organisés au sein du Mouvement de libération de l’enclave du Cabinda (MLEC) de Luis de Gonzaga Ranque Franque, du Comité d’action d’union nationale cabindais (CAUNC) de Nzita Henriques Tiago et de l’Alliance du Mayombe (ALLIAMA)[6]. Pour mieux intensifier leurs actions, les trois mouvements fusionnent lors du 1er congrès de Pointe-Noire (République du Congo) des 2, 3 et 4 août 1963 et donnent naissance au Front pour la Libération de l'enclave de Cabinda (FLEC). Luis Ranque Franque est élu président par les congressistes.

Après l'indépendance de l'Angola

Au moment de l'indépendance de l’Angola en 1975, ce dernier annexe manu militari l'enclave de Cabinda[3] qui est depuis occupée par 50 000 soldats des forces armées angolaises, les FAA. Les richesses pétrolières de Cabinda attisent les convoitises de plusieurs puissances, dont en particulier la France, qui favorisent le FLEC indépendantiste, et de grands groupes pétroliers comme Elf-Erap espèrent retirer les bénéfices de l’opération. Le président du FLEC est un ancien sous-officier de l'armée française, Jean da Costa, installé par le SDECE avec la complicité du Zaïre de Mobutu[7]. La situation des habitants est précaire. La lutte armée pour l'indépendance provoque une situation politiquement tendue et répressive.

En décembre 1996, différentes factions cabindaises signent aux Pays-Bas un accord et décident de renommer le FLEC, Front de Libération de l'État de Cabinda ; elles mettent en place un gouvernement cabindais en exil dirigé actuellement par le comandante Antonio Luis Lopes, né à Malembo au Cabinda[8]. Patrick Lola a été nommé Premier ministre selon l'organigramme du FLEC[9]. Sur le terrain néanmoins, une lutte de libération est encore active contre les forces armées angolaises. Depuis fin 2008, des pourparlers sont en cours, visant à renforcer le mémorandum de paix pour le Cabinda, les combats semblent s’intensifier.

Le 8 janvier 2010, un des bus de l'équipe nationale de football du Togo, escorté par des soldats angolais, qui se rendait au Cabinda pour la Coupe d'Afrique des nations de football 2010 (la CAN), organisée par l'Angola, est attaqué par le FLEC-Position Militaire[10]. L'attentat cause deux morts et huit blessés.

Chronologie détaillée

- : ouverture officielle d'un bureau du FLEC à Tchiowa (nom originel de la capitale du Cabinda)[11].

- 1976 : les divergences entre dirigeants du FLEC s'amplifient au point de mener à des scissions successives[12]. Pendant cette guerre en 1976, le Président commandant du Congo Brazzaville Marien Ngouabi interdit toute activité du FLEC sur le sol congolais[13].

- : signature d'une nouvelle charte à Drachten, reprenant de nouveaux modes de lutte[14].

- : signature d'un mémorandum pour la paix au Cabinda entre une fraction du Forum Cabindais et du gouvernement angolais.

- : les pourparlers entre le FLEC et l'Angola sont brutalement suspendus à la suite de la tentative d'assassinat du comandante Antonio Luis Lopes, perpétrée par les services secrets angolais[15] et sauvé par le Consul général de France.

- Selon l'Organisation des nations et des peuples non représentés, le Cabinda est toujours sous l'emprise de l'occupation militaire angolaise[16].

Géographie

Cabinda est la province la plus au nord ; c'est une exclave de l'Angola.

Elle est composée de quatre municipes : Cabinda (chef-lieu), Cacongo (36 778 habitants au recensement de mai 2014), Buco-Zau (33 843 habitants au recensement de mai 2014) et Belize (19 454 habitants au recensement de mai 2014). Les municipalités sont elles-mêmes divisées en communes :

| Municipalités | Communes | Chef-lieu |

|---|---|---|

| Belize | Belize | |

| Buco Zau | ||

| Tchiowa-Cidade | Cabinda | |

| Cacongo | Landana, Dinge, Massabi | Landana |

La population totale du Cabinda est estimée à 668 285 habitants selon le recensement de mai 2014.

Transport

Cabinda possède un aéroport (code AITA : CAB).

Économie

- Pétrole : la production de pétrole du Cabinda compte pour 60 % de la production pétrolière angolaise qui est estimée à 1,7 million de barils par jour en 2007. Les revenus tirés de la production pétrolière au Cabinda représentent 42 % du PNB de l'Angola, et 90 % du budget de l'État angolais. La concession Bloc Zéro a été la première à être exploitée à partir de 1957, lorsque des droits d'exploitation sont accordés à la société américaine Gulf Oil. Les premiers champs pétroliers sont découverts en 1962 et la production de pétrole commence à partir de 1968. Cette concession Bloc Zéro est toujours exploitée aujourd'hui, avec une production estimée à 370 000 barils par jour en 2007. La société CABGOC (Cabinda Gulf Oil Company), une filiale de la société américaine Chevron Corporation, avec 39,2 % des parts, et la société publique angolaise Sonangol (Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola), avec 41 % des parts, sont majoritaires dans la coentreprise qui exploite la concession. Le groupe français Total avec 10 % des parts (parts cédées par Sonangol en 1992) et le groupe italien ENI avec 9,8 %, complètent le tour de table. Les entreprises françaises sont aussi implanté dans la province : Bouygues Offshore, Foramer, Schlumberger, Petromar[17].

Langues

La langue officielle (de jure) est le portugais[18].

Le français est cependant de loin la langue la plus parlée. En effet, une large part des habitants parle français et 90 % des rares alphabétisés parlent ainsi français contre 10 % portugais[19]. D’ailleurs, il existe des tendances « pro-francophones », pour ne pas dire « pro-françaises » au sein des groupes indépendantistes, qui souhaiteraient bien rendre le français langue officielle dans l’éventualité où le Cabinda accéderait à l’indépendance totale, les indépendantistes déclarant contrôler 85 % du territoire.

Drapeau

En tant que province de l'Angola, le territoire ne dispose pas d'enseigne spécifique, mais un drapeau tricolore portant en son centre le monument du traité de Simulambuco est proposé par le Front pour la Libération de l'enclave de Cabinda qui est opposé au gouvernement angolais.

Références

- (pt) Resultados definitivos do recenseamento geral da população e habitação 2014, (lire en ligne), p. 89

- (en) « CABINDA (Province) », sur citypopulation.de.

- (en) « Chronology for Cabinda in Angola », Minorities at Risk Project, Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, .

- (pt) « Site d'un historien royaliste portugais »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Lemarchand 1994, p. 126.

- « L'enclave de Cabinda, son pétrole, ses rebelles », Ouest France, (lire en ligne).

- Armelle Enders, Histoire de l'Afrique lusophone, Éditions Chandeigne, , p. 141

- « Cabinda : site officiel du gouvernement Cabindais en exil du F.L.E.C », sur www.cabinda.org (consulté le )

- « Cabinda : site officiel du gouvernement Cabindais en exil du F.L.E.C », sur cabinda.org (consulté le )

- AFP, « CAN-2010: « Le Cabinda est en guerre, il y a la guerre au Cabinda et les armes vont continuer à parler au Cabinda » avait déclaré le porte parole et secrétaire général »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Le Monde, (consulté le )

- « Quelques événements mémorables de la lutte du peuple de Cabinda », sur terracabinda.com, .

- Daniel Bach (dir.), La France et l'Afrique du Sud: mythes et enjeux contemporains, Karthala, (lire en ligne), p. 220.

- Joseph Figueira Marti, HISTOIRE D’UNE GUÉRILLA FANTÔME : LE(S) FRONT(S) DE LIBÉRATION DE L’ENCLAVE DU CABINDA, Observatoire de l’Afrique australe et des Grands Lacs, Ifri, (lire en ligne), p. 13-17.

- « Charte du front de libération de l'état du Cabinda F.L.E.C. », sur cabinda.org (consulté le ).

- Réseau Nerrati-Press, « Angola : tentative d'attentat contre Antonio Luis Lopes du FLEC à Luanda par le régime de Dos Santos », sur nerrati.net, (consulté le )

- (en) « UNPO Resolution Concerning the Cabinda Enclave », sur unpo.org (consulté le )

- « Angola », sur www.axl.cefan.ulaval.ca (consulté le )

- (en) « Constitution de l'Angola de 2010 », sur le site ConstituteProject.Org (2013).

- John Pike, « Cabinda », sur www.globalsecurity.org (consulté le )

Bibliographie

- Philippe Lemarchand, L'Afrique et l'Europe : atlas du XXe siècle, Éditions Complexe, , 251 p. (ISBN 978-2-87027-518-4, présentation en ligne).

- Collectif, « L'Angola dans la paix », Politique africaine, Karthala Éditions, no 110, (ISBN 978-2-8111-0012-4).

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- (en + zh-Hans) Mindat.org

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Unrepresented Nations and Peoples Organization

- Site du gouvernement cabindais en exil

- Page Cabinda.net avec plusieurs liens

- IRIN - Nouvelles et analyses humanitaires - Un service du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies