Jules Laforgue

Jules Laforgue né le à Montevideo et mort le à Paris, est un poète franco-uruguayen symboliste.

| Naissance |

Montevideo, |

|---|---|

| Décès |

Paris, |

Œuvres principales

- Les Complaintes

- L'Imitation de Notre-Dame la Lune

- Des Fleurs de bonne volonté

- Derniers vers

- Spleen

Connu pour être un des inventeurs du vers libre, il mêle, en une vision pessimiste du monde, mélancolie, humour et familiarité du style parlé.

Biographie

Enfance

Né d'une famille qui avait émigré en Uruguay comme nombre de Pyrénéens espérant y faire fortune[1], Jules Laforgue est le deuxième de onze enfants. Son père, Charles Laforgue y avait ouvert un modeste établissement éducatif libre, dispensant des cours de français, de latin et grec ; après son mariage avec la fille d'un commerçant français[2], Pauline Lacolley, il se fit embaucher comme caissier à la banque Duplessis[3] où il finit par être pris comme associé.

À l’âge de six ans, Jules vient en France avec sa mère, ses grands-parents et ses cinq frères et sœurs, s'établir dans la ville de Tarbes d’où est originaire le père. Jules et son frère aîné Émile y sont confiés à des cousins. Entre 1868 et 1875, il est pensionnaire au lycée Théophile Gautier de Tarbes et s'y révèle un assez bon élève, mais sans excellence. Il a pour répétiteur Théophile Delcassé, avec qui il restera en relations.

En octobre 1876, il rejoint à Paris sa famille, revenue d’Uruguay en , et s'installe au 66, rue des Moines. Sa mère meurt en couches[4] en . Son père, souffrant, retourne à Tarbes, tandis que Laforgue reste à Paris poursuivre ses études au lycée Fontanes (actuel lycée Condorcet). Le père et ses onze enfants déménagent rive gauche au 5, rue Berthollet, Émile étant inscrit à l’École des beaux-arts. Laforgue trouve en sa sœur Marie, troisième de la fratrie, une vraie confidente.

Il échoue au baccalauréat de philosophie — il aurait essayé à trois reprises —, en partie à cause de sa timidité, incapable d'assurer l'oral. Il se tourne alors vers la littérature et la lecture des poètes et des philosophes en passant cinq heures par jour dans les bibliothèques et ne se nourrissant que très peu.

Jules Laforgue et son frère aîné Émile, pensionnaires au lycée de Tarbes (1868).

Jules Laforgue et son frère aîné Émile, pensionnaires au lycée de Tarbes (1868). Trop tard (1878), autographe, localisation inconnue.

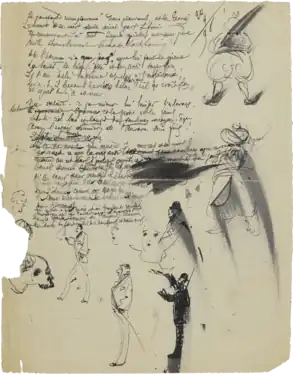

Trop tard (1878), autographe, localisation inconnue.

Des débuts difficiles

Après ces études avortées, il mène à Paris une vie relativement difficile.

Il collabore en 1879 à sept livraisons de La Guêpe, revue éditée à Toulouse par les anciens lycéens de Tarbes, et y produit critiques et dessins légendés au ton moins comique qu'ironique, ainsi qu'au premier numéro de l'éphémère revue L'Enfer[5].

Fin 1880, il publie ses trois premiers textes dans la revue La Vie moderne[6] dirigée par Émile Bergerat qui lui en donne vingt francs.

Sur la recommandation de son ami Gustave Kahn et par l’intermédiaire de Paul Bourget, alors auteur à peine connu, il devient secrétaire du critique et collectionneur d’art Charles Ephrussi, qui dirige la Gazette des beaux-arts, et possède une collection de tableaux impressionnistes. Jules Laforgue acquiert alors un goût sûr pour la peinture. Il gagne 150 francs par mois, et travaille sur une étude portant sur Albrecht Dürer, que compte signer Ephrussi.

Il avait rencontré Gustave Kahn au tout début de l'année 1880 dans une réunion littéraire régulière de la rive gauche, le club des Hydropathes où se croisaient Alphonse Allais, Charles Cros, Émile Goudeau, et nombre de poètes que l’on appellera plus tard les symbolistes. Kahn rapporte que Jules rencontra Stéphane Mallarmé, et qu'ils s'apprécièrent[7].

Il vivait à cette époque dans une chambre meublée située rue Monsieur-le-Prince.

Gustave Kahn, encore : « [Il avait] un aspect un peu clergyman et correct un peu trop pour le milieu. […] Je l'avais un peu remarqué à cause de sa tenue, et aussi pour cette particularité qu'il semblait ne pas venir là pour autre chose que pour écouter des vers ; ses tranquilles yeux gris s’éclairaient et ses joues se rosaient quand les poèmes offraient le plus petit intérêt… Il m'apprit qu'il voulait se consacrer à l'histoire de l'art et il méditait aussi un drame sur Savonarole. »

Dernières années

Par le biais de Paul Bourget, ami d'Amédée Pigeon, Jules trouve un poste de lecteur de l'impératrice allemande Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach, princesse libérale et francophile, âgée de 71 ans et grand-mère du futur Kaiser Guillaume II.

Il part le pour Berlin, juste au moment de la mort de son père, à l'enterrement duquel il ne peut assister.

Avant de partir, il abandonne sa part d'héritage au profit de sa fratrie[8]. Il s'arrête dans un premier temps à Coblence au château de Stolzenfels. On le conduit ensuite à Berlin, au palais des Princesses, situé sur Unter den Linden, où on lui attribue un appartement situé au rez-de-chaussée et comprenant trois pièces.

Son travail consiste à lire à l’impératrice, deux heures par jour, les meilleures pages des romans français, et des articles de journaux comme ceux de la Revue des deux Mondes[9]. L'usage de parler le français à la cour de Prusse remonte au XVIIIe siècle.

Il s’agit d’un emploi rémunérateur, payé tous les trois mois, pour un total de 9 000 francs annuel, qui lui laisse du temps libre et lui permet de voyager à travers l’Europe. L'impératrice partait en villégiature de mai à novembre : Laforgue devait l'accompagner. Mais surtout, une fois cette « corvée impériale » effectuée, il se consacre à la lecture et achète de nombreux livres. Le soir, il va au cirque ou dans des cafés[10]. Laforgue ne put effectuer aucun voyage à Paris durant cette période, bien qu'il disposât d'une période de quinze jours de congés par an[11].

Ses premiers contacts avec des Français vivant à Berlin sont rares : il croise le futur correspondant musical du Temps, Th. Lindenlaub, grâce auquel il va se lier d'amitié avec le critique Théodore de Wyzewa et le jeune pianiste belge Théo Ysaÿe. Malgré cela, il éprouve le poids de l'exil, de l'ennui et de la mélancolie, comme il l'exprime dans sa correspondance avec son ami le mathématicien Charles Henry (1859-1926).

Il rédige au cours de ces cinq années une série de textes sur la ville de Berlin et la cour impériale, dont quelques-uns seront envoyés à la Gazette des beaux-arts. En , il publie dans la revue Lutèce quelques-unes de ses « complaintes » qui seront publiées ensuite par Léon Vanier, aux frais de Laforgue, et dédiées à Paul Bourget. Vanier, éditeur de Paul Verlaine, publiera également L’Imitation de Notre-Dame la Lune, toujours à compte d'auteur.

En 1886, il quitte son poste de lecteur. En janvier de cette année-là, à Berlin, il avait rencontré une jeune Anglaise, Leah Lee (née le 9 avril 1861 à Teignmouth)[12], qui lui donnait des cours d'anglais. Elle devient sa compagne, puis il l'épouse le à Londres. Il rentre alors à Paris. Son état de santé se dégrade rapidement : atteint de phtisie, il meurt le à son domicile du 8, rue de Commaille[13].

Il est inhumé au cimetière parisien de Bagneux (8e division), tout juste ouvert.

Sa femme, atteinte du même mal, succombera le à Londres[14].

_-_Dernier_domicile_de_Jules_Laforgue%252C_po%C3%A8te_fran%C3%A7ais.jpg.webp) Immeuble 8, rue de Commaille à Paris.

Immeuble 8, rue de Commaille à Paris._-_Tombe_au_Cimeti%C3%A8re_parisien_de_Bagneux.jpeg.webp) Tombe de Jules Laforgue au cimetière parisien de Bagneux.

Tombe de Jules Laforgue au cimetière parisien de Bagneux.

Œuvres

Jules Laforgue a collaboré à des revues telles que la Revue indépendante, le Décadent, la Vogue, le Symboliste, la Vie moderne, l'Illustration. Il était proche d'écrivains et de critiques comme Édouard Dujardin et Félix Fénéon.

Il jouait avec les mots et en créait fréquemment. Il dessinait. C'était un passionné de musique. Il refusait toute règle de forme pour l’écriture de ses vers. Sa poésie, mais aussi sa prose, se caractérisent ainsi par une coupe multiforme[15]. Empreints de spleen, d'un sentiment de malheur et d'une vaine recherche d’évasion, ses écrits témoignent d'une grande lucidité.

Selon Charles Dantzig, son emploi abondant des points d'exclamation et des points de suspension — que l'on peut trouver dans des poèmes des Complaintes ou des Moralités légendaires —, a influencé l'écriture de Louis-Ferdinand Céline, lequel se targuait d'être l'inventeur de ce style de ponctuation[16].

En 1992, les éditions Fata Morgana publient sous le titre Voix magiques un ensemble de notes inédites, souvent de premier jet, jamais réunies en volume, sur les lectures de Laforgue consacrées à des poètes, qui sont ses aînés, ses maîtres et ses amis : Baudelaire, Corbière, Cros, Hugo, Rimbaud, Mallarmé.

Poésie

| Poème sans titre extrait du 10e texte du recueil posthume Derniers vers (1890). | |

|

J’aurai passé ma vie le long des quais |

- Les Complaintes, chez l'éditeur Léon Vanier (1885) Lire sur Gallica et sur Wikisource.

- L’Imitation de Notre-Dame la Lune (1886) Lire sur Gallica et sur Wikisource.

- Le Concile féerique (1886) Lire sur Gallica.

Publications posthumes

- Des Fleurs de bonne volonté (1890).

- Derniers Vers de Laforgue[17] (1890).

- Œuvres complètes en 3 volumes [18], Mercure de France, (1901-1903).

- Le Sanglot de la terre (1901).

- Premiers poèmes (1903)

- Anthologie poétique de Jules Laforgue (1952).

- Quelques poèmes, enrichis de burins originaux de Jean Couy, Bibliophiles et graveurs d'aujourd'hui (1958).

- Voix magiques , introduction de Daniel Grojnowski, Illust. de Jules Laforgue, 88 pages, Éditions Fata Morgana, (1992) • (ISBN 978-2-85194-041-4)

Traduction

- Feuilles d’herbe (Leaves of grass, de Walt Whitman)[19].

Contes en prose

- Moralités légendaires (1887), publication posthume parue sous la direction d’Édouard Dujardin et Félix Fénéon, à la Librairie de la Revue indépendante de littérature et d'art, accompagnée d'un portrait dessiné et gravé à l'eau-forte par Émile Laforgue ; rééd. Paris, Georges Crès et Cie, 1920[20].

Varia

Éditions illustrées

- Les Complaintes, avec 25 eaux-fortes de Gabriel Dauchot, Société normande des amis du livre, 1957.

Notes et références

- Signalons que Lautréamont, poète né en Uruguay, avait un père qui y travaillait en tant que diplomate dans les années 1840, et était originaire de Tarbes.

- Jacques Lemaire, « Biographie de Jules Laforgue », sur www.poetes.com (consulté le ).

- Qui gérait les intérêts de certains Français installés en Uruguay.

- D'un douzième enfant qui ne survécut pas.

- Jean-Louis Debauve, Les pages de la Guêpe, Paris, A. G. Nizet, 1969.

- Les Fiancés de Noël () ; Le Public du dimanche au Salon () ; Tristesse de réverbère ().

- Gustave Kahn, « Les Origines du symbolisme », Revue blanche, .

- D'après G. Jean-Aubry, op. cit., 1922, p. XXV.

- Numéro du .

- Le cirque Renz, le café Bauer.

- Jean-Aubry (et Lefrère) laissent entendre que son train de vie berlinois ne lui laissait pas grand-chose à la fin de chaque trimestre : les dépenses se partageaient entre le coût de sa garde-robe et le respect de l'étiquette, à sa charge, ses dépenses nocturnes, ses achats de livres, les sommes qu'il envoyaient à sa fratrie, et surtout, l'édition de ses premiers ouvrages qu'il finança lui-même, chez Vanier, réputé dur en affaires.

- Devon & Cornwall Notes & Queries, volumes 31 à 32, J.G. Commin, 1968, p. 193 .

- Archives de l'état-civil de la Ville de Paris, acte de décès no 1475 (vue 26/31 en ligne).

- (en) « Leah Lee and Jules Laforgue », in: Teignmouth in Verse (en ligne).

- Jean-Pierre Bertrand, « Enjeux et figurations de la coupe chez Laforgue », Études françaises, vol. 27, no 1, , p. 63-73 (lire en ligne)

- Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature française, Grasset, 2005, éd. de poche, 2009 (extrait en ligne sur lepetitcelinien.com.

- Publié par son ami Félix Fénéon.

- rassemblant 311 poèmes

- Publiée dans la Nouvelle Revue française en 1918.

- En ligne sur Gallica.

- Reprise dans Berlin, la cour et la ville.

- Pseudonyme choisi par Laforgue en vue d'une publication, afin de ne pas froisser la cour et Augusta.

- Rédigée en 1881 et présentée par François Ruchon.

- Lire en ligne.

Voir aussi

Bibliographie

- Camille Mauclair, Jules Laforgue, préface de Maurice Maeterlinck, Paris, Mercure de France, 1896. — Mauclair établit la première édition des « œuvres complètes » en 1902, au Mercure de France. De nombreux inédits, ainsi que sa correspondance, suivront (6 volumes, 1922-1930), puis en 1970, Pascal Pia présentera 66 poèmes inédits (Livre de Poche), et les éditions l'Âge d'homme publieront 3 volumes des Œuvres complètes entre 1986 et 2000.

- Rémy de Gourmont, Le Livre des masques. Portraits symbolistes. Gloses et documents sur les écrivains d'hier et d'aujourd'hui, illustré par Félix Vallotton, Paris, Mercure de France, 1896, pp. 205-209 (lire sur Gallica).

- Gustave Kahn, Symbolistes et Décadents, Paris, Vve Léon Vanier, 1902, pp. 181-189.

- Henri Guilbeaux, Jules Laforgue, coll. « Portraits d'hier », no 47, Paris, H. Fabre, , pp. 131-158.

- « Introduction » de G. Jean-Aubry, p. IX-CXV, in: Berlin, la cour et la ville par Jules Laforgue, Paris, Éditions de La Sirène, 1922.

- Jean-Pierre Bertrand, « Enjeux et figurations de la coupe chez Laforgue », Études françaises, vol. 27, no 1, , p. 63-73 (lire en ligne)

- François Ruchon, Jules Laforgue (1860-1887) : sa vie-son œuvre, Genève, A. Ciana, 1924.

- Gervasio et Alvaro Guillot-Muñoz, Lautréamont et Laforgue, Montevideo, A. Barreiro y Ramos, 1925.

- Léon Guichard, Jules Laforgue et ses poésies, Paris, Presses universitaires France, 1950.

- Marie-Jeanne Durry, Jules Laforgue, coll. « Poètes d'aujourd'hui », Paris, P. Seghers, 1952 ; nombreuses rééditions.

- (en) Warren Ramsey, Jules Laforgue and the ironic inheritance, New York, Oxford University Press, 1953.

- Pierre Brunel, Les complaintes de Jules Laforgue, Éditions du temps, 2000.

- Lisa Block de Behar, Jules Laforgue ou les métaphores du déplacement, Paris, L'Harmattan, 2004.

- Jean-Jacques Lefrère, Jules Laforgue, Paris, Fayard, 2005, 650 p.

- Laurent Nunez, Si je m'écorchais vif, Grasset, 2015. — essai littéraire sur l’effacement d'écrivains ayant pris congé d’eux-mêmes dans lequel l'auteur cède la parole à un Maurice Blanchot qui, dans des pages restées inédites, évoquerait un Laforgue disparaissant dans son recueil des Complaintes.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) Grove Art Online

- (en) National Gallery of Art

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site des amis de Jules Laforgue