Jeudi saint

Le Jeudi saint est le jeudi précédant Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution de l'eucharistie par Jésus-Christ lors de la Cène, dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant son arrestation. Dans les représentations artistiques, l'apôtre Jean s'appuie sur la poitrine de Jésus (Jn 13. 23-25).

| Jeudi saint | |

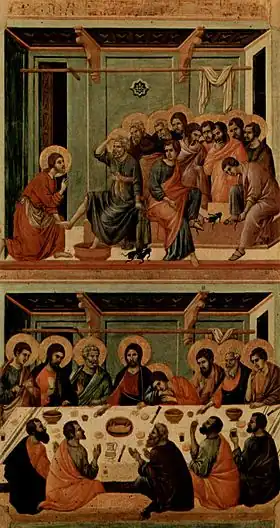

Lavement des pieds et Cène, Maesta de Duccio. | |

| Observé par | Christianisme |

|---|---|

| Signification | Commémoration du dernier repas du Christ (la Cène) Instauration de l'eucharistie (communion) |

| Date | Jeudi avant Pâques |

| Date précédente | 14 avril 2022 |

| Date courante | 6 avril 2023 |

| Date suivante | 28 mars 2024 |

| Célébrations | Messe dite de la Cène |

| Observances | Lavement des pieds Adoration du Saint-Sacrement au reposoir |

| Lié à | Pâques |

Appellations

En latin, les noms traditionnels du Jeudi saint sont dies Cenæ Domini (« jour de la Cène du Seigneur »), dies absolutionis (« jour de l'asolution des péchés »), dies indulgentiæ (« jour de l’indulgence »), dies mandati (« jour du lavement des pieds »), dies azymorum (« jour des pains sans levain ») ou consecratio chrismatis (« consécration du chrisme », propre à la liturgie catholique). En outre, ce jour peut s'appeler quinta feria (« cinquième jour ») ou dies jovis (« jeudi ») avec l'ajout des épithètes magnus (« grand »), sacer (« saint ») ou altus (« haut »).

Catholicisme

Le Jeudi saint marque le début du Triduum pascal, célébrant la Passion et la Résurrection de Jésus.

Lors de la messe vespérale du Jeudi saint, a lieu une cérémonie particulière : le lavement des pieds (mandatum), où le prêtre lave le pied droit de douze fidèles, généralement entre le sermon et l'offertoire. L'Évangile du jour est celui où le Christ lave les pieds des douze apôtres (Jean XIII, 1-15).

Cette cérémonie commémore la Cène de Jésus-Christ instituant l'Eucharistie. L'universitaire britannique Colin Humphreys (en) considère que la Cène n'a pas eu lieu le jeudi mais le Mercredi saint , réconciliant ainsi deux incohérences : l'incohérence de synchronisation, les Évangiles synoptiques utilisant un calendrier hébraïque et rapportant que la Cène s'est déroulée le soir durant la Pâque juive tandis que l'Évangile selon Jean se réfère à un calendrier lunaire et décrit le dernier repas avant la Pâque juive ; l'incohérence temporelle, les différents procès de Jésus dans différentes zones de Jérusalem mentionnées dans les Évangiles n'ayant pu matériellement se dérouler pendant la Cène qui aurait commencé après le coucher du soleil le jeudi soir et la crucifixion de Jésus le vendredi matin suivant[1].

« Premier jour du Triduum pascal, jeudi qui précède la Pâque. Sauf disposition contraire de l’autorité compétente, deux célébrations solennelles ont lieu le Jeudi saint :

- la messe chrismale qui réunit autour de l’évêque les prêtres du diocèse, pour la bénédiction de l’huile des malades, de l’huile des catéchumènes, et pour la consécration du saint chrême (voir onction, saint chrême) ; les prêtres y font la rénovation des promesses sacerdotales (institution du sacrement de l’ordre) ;

- la messe de la Cène du Seigneur (in Cœna Domini), dans la soirée, commémore l’institution de l’Eucharistie. Elle ouvre le Triduum pascal. Après l’homélie, le célébrant procède au rite du lavement des pieds, qui reproduit le geste du Seigneur (cf. Jn 13, 3–17).

À la fin de la messe, le Saint-Sacrement est porté en procession, puis exposé pour l’adoration[2] »

.

Le rite tridentin comportait, après la messe in cœna Domini, un autre office liturgique : l'office des Ténèbres.

Le Jeudi saint se situe le 14 avril en 2022, le 6 avril en 2023 et le 28 mars en 2024.

Rite byzantin

Les matines dévient peu de l'usage habituel en semaine de Carême, à ceci près que le canon y est complet, au lieu d'être réduit à trois odes. Son acrostiche est « Au Grand Jeudi je chante une grande hymne ».

Les vêpres s'interrompent après les trois lectures de l'Ancien Testament, et débouchent sur la célébration de la divine liturgie de saint Basile le Grand, qui commence par la lecture de l'apôtre puis de l'évangile. La péricope lue ce jour est particulièrement longue et comprend des passages des évangiles selon Matthieu, Jean et Luc qui relatent la trahison de Judas, le lavement des pieds, la Cène, la prière au mont des Oliviers, l'arrestation de Jésus et son procès. Au lieu de l'hymne habituelle d'offertoire, le Cherubikon, le Jeudi saint on chante l'hymne « À ta Cène mystique ». En commémoration de l'institution de la célébration eucharistique, les ornements des prêtres sont clairs et l'on peut consommer du vin et de l'huile[3].

Protestantisme

Comme toutes les fêtes protestantes, le Jeudi saint trouve son origine dans la Bible. On y fait mémoire de la première Cène, épisode relaté dans les quatre évangiles, en Matthieu 26/17-30, Marc 14/12-25, Luc 22/7-23 et Jean 18/1-11. Cependant, le texte le plus ancien qui décrit la cène et son institution se trouve dans la première épître aux Corinthiens (I Corinthiens 11/23-26). Ce texte, sans doute rédigé en l'an 52, démontre l’ancienneté de cette liturgie, qui remonte en principe aux apôtres. C’est ce texte qui est en général retenu pour la célébration des saintes cènes dans les cultes[4].

La tonalité du culte du soir du Jeudi saint est à la fois joyeuse et grave, joyeuse en raison de la communion avec le Christ et grave car elle annonce la souffrance et la mort du Christ. Le Jeudi saint est une fête christique, c’est-à-dire qui commémore la vie du Christ, au même titre que Noël, l’Épiphanie, Pâques ou l'Ascension. Chez les luthériens, la couleur liturgique est le blanc, couleur associée à Dieu et au Christ, comme pour les autres fêtes christiques, alors que pour le reste de la Semaine sainte, c'est le violet, couleur de la souffrance et de l’attente de la délivrance. (Il n'y a pas de couleur liturgique chez les réformés.) En outre, certains luthériens pratiquent un symbole de la disparition du Christ dans la tombe, soit en voilant la croix, soit en l'enlevant de l'autel, qui reste nu jusqu’à la veille ou au matin de Pâques[4].

Le pardon des péchés et l’absolution sont présents dans la liturgie. Luther et Calvin jugeaient important que la cène soit précédée d'un rite pénitentiel suivi d'une annonce de l'absolution, afin que la cène soit ne pas prise « indignement ».

Le rituel du lavement des pieds, décrit dans le seul Évangile selon Jean 13/1-6 et peu apprécié des Réformateurs, a disparu de la plupart des liturgies protestantes. Calvin estimait cette cérémonie annuelle « vaine et folle » et il disait, non sans ironie à l'égard du pape et des cardinaux catholiques, que c’est toute l’année qu’il faut laver les pieds de son prochain. Toutefois le lavement des pieds reste pratiqué le Jeudi saint, ou plus fréquemment, par les mennonites et les adventistes, et il l'a été jusqu'au début du XIXe siècle par les Frères moraves[5].

Traditions

Il existait à Venise une rivalité traditionnelle entre les ouvriers de l'Arsenal, les Castellani, et les pauvres pêcheurs de la paroisse San Nicolò dei Mendicoli, les Nicolotti. Cela se traduisait, le jour du Jeudi saint, par des combats de rues, de canaux et de ponts. En 1705, pris dans l'ivresse de la lutte, ils en avaient oublié de répondre à l'appel des cloches à incendie, et les Doges ont dû interdire ces joutes trop meurtrières ou trop prenantes. Cela s'est transformé en acrobaties, telles que la montée de pyramides humaines, ou des marches sur des fils tendus au-dessus de la place Saint-Marc[6].

Notes et références

- (en) Colin Humphreys, The Mystery of the Last Supper : Reconstructing the Final Days of Jesus, Cambridge/New York, Cambridge University Press, , 258 p. (ISBN 978-0-521-73200-0 et 0-521-73200-X).

- Ngalula Tumba, Petit Dictionnaire de Liturgie et de Théologie Sacramentaire, p. 83.

- « Textes liturgiques », sur forum-orthodoxe.com

- Yves Kéler, « Culte entier pour le Jeudi saint, institution de la cène », sur http://www.chants-protestants.com/, (consulté le ).

- Céline Borello, « Le lavement des pieds, ce qu’en pensent les protestants », Réforme, .

- Rafael Pic, « Toute la ville s’amuse », Muséart, no 78, , p. 82

Voir aussi

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Bibliographie

- Theodor Maas-Ewerd, Gründonnerstag, Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 3, Mohr-Siebeck, Tübingen, 2000, p. 1307.