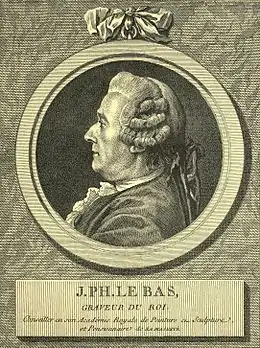

Jacques-Philippe Le Bas

Jacques-Philippe Le Bas ou Lebas, né le à Paris où il est mort le , est un graveur français, à la tête d'un atelier qui forma l'essentiel des graveurs constituant l'âge d'or de la gravure française au XVIIIe siècle.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 75 ans) Paris |

| Activités | |

| Période d'activité |

- |

| Membre de | |

|---|---|

| Maîtres | |

| Genre artistique |

Biographie

Jeunesse

Jacques-Philippe Le Bas est né à Paris le , d'un maître-perruquier et de Françoise-Étiennette Le Cocq, une famille peu fortunée. Il est éduqué par sa mère qui le place, en 1721, chez un graveur d'architecte, Antoine Hérisset (1685–1769), car le garçon est doué pour le dessin[1].

Le Bas va ensuite prendre conseils auprès du graveur Nicolas-Henri Tardieu[2] et développe comme modèle idéal Gérard Audran[3]. Il croise chez Tardieu l'amateur d'art et financier Pierre Crozat, qui avait pour projet de constituer un recueil gravé incluant toutes ses collections ; Crozat confie alors au jeune-homme la charge de reproduire certains de ses tableaux comme la Prédication de Saint Jean de Mola ou la Charité romaine de Coypel. Ce dernier fit l'éloge de Le Bas à Crozat qui lui confia donc de nouvelles tâches[1]. Le Cabinet de Crozat paraît en 1729. Pour L'école de cavalerie de François Robichon de la Guérinière, en 1733, Charles Parrocel confie à Jacques-Philippe Le Bas l'exécution des vignettes de têtes de chapitres[4].

En 1733, Le Bas épouse Élisabeth Duret, dont les Goncourt rapportent qu'elle était d'une grande beauté, mais sans dot. Le voici désormais à charge d'entretenir ses parents et ses beaux-parents : ainsi conçoit-il le projet de fonder un atelier de formation à la gravure, qu'il installe rue de la Harpe, à Paris[5]. Ce professorat est alors sa principale source de revenus. Il forma une vingtaine des plus grands graveurs de son temps, principalement français mais on compte dans les rangs au moins deux Britanniques réputés, Robert Strange et Ryland, qui avaient été envoyés à Paris en 1754 à la demande d'une commission anglaise chargée de developper les arts et métiers[6]. Toujours selon les Goncourt, ses élèves étaient destinés à devenir graveur d'interprétation d'œuvres peintes. Ses étudiants, talentueux et bien formés, l'assistaient dans la réalisation de ses pièces, lui assurant ainsi d'avoir la première place à Paris[5]. Ce lieu était un « joyeux atelier, sous ce joyeux maître, rond, bonhomme et narquois, qui, sans gronder et discuter, corrigeait et châtiait ses élèves avec un mot, un geste, une mine, une farce. »[7].

L'Académie

D'après les Procès verbaux de l'Académie royale de peinture et de sculpture, Le Bas est agréé en 1735, c'est-à-dire qu'il est autorisé à reproduire officiellement les peintres académiciens, mais doit pour finaliser sa réception, produire deux portraits gravés, genre pour lequel il se sentait nullement doué. Le , Le Bas soumet en séance deux pièces qui sont rejetées[1]. Non sans scandale, Le Bas est donc déchu de son titre et avec interdiction de s'arroger celui de « graveur du roi ». Pourtant, il obtient la faveur de soumettre à nouveau deux pièces et le choix de l'Académie se porte sur deux toiles de Nicolas Lancret, les Conversations galantes dans un parc (1719). Il est finalement admis à l'Académie royale de peinture et de sculpture le .

En 1748, il est reçu membre-associé de l'Académie de Rouen grâce à Jean-Baptiste Descamps, qui fut son ami. En 1749, quand Louis XV se rend au Havre, Descamps dessine d'après nature les circonstances de ce voyage et en confie la gravure à Le Bas, d'où six grands pièces exécutées entre 1751 et 1753[8].

Il devient le conseiller de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1771, ce qui lui permet d'avoir une pension. En 1782, Louis XVI lui accorde le titre de graveur du Cabinet du roi.

Son œuvre

Ami de Crozat et agréé par l'Académie, Le Bas peut donc avoir accès à toutes les collections des aristocrates de son époque. Il exécute soit des commandes, soit il alimente son propre fonds[9].

L'un de ses peintres modèles favoris est David Teniers le Jeune, dont il exécuta une centaine de pièces[5], dont des tableaux intitulés Vues de Flandre[10]. Il voue une passion aux peintres néerlandais du Grand Siècle. Il remet à la mode l'usage de la pointe sèche, abandonné depuis Rembrandt[2]. Il a travaillé en société avec Charles-Nicolas Cochin, par exemple sur la suite des Ports de France d'après Claude-Joseph Vernet et, en 1767, sur la grande commande royale Les Conquêtes de L'Empereur de la Chine, quatre des seize grandes planches portent sa marque[11] - [12].

Ses dernières années sont assombries par la mort de son épouse, Élisabeth née Duret, le et une situation économique dégradée du fait de mauvais placements. Le contexte financier en France n'arrange pas la situation des marchands d'art : son ami François-Charles Joullain fait faillite en , et fut le dernier à voir Le Bas vivant, lequel n'a pas eu la force de terminer une dernière commande, les Figures de l'Histoire de France, soit 119 pièces que Moreau le Jeune acheva contre un peu moins de 1 000 livres[13]. Il meurt le rue du Foin.

On compte de lui plus de 500 pièces, mais il a fréquemment signé des estampes entièrement exécutées par ses élèves, comme c'était l'usage. Il semble qu'il faisait commencer le travail à l'eau-forte par ses élèves et terminait la pièce au burin[14].

Denis Diderot dans ses Salons, émet des réserves : « Le Bas et Cochin gravent de concert les Ports de mer de Vernet. Mais Le Bas est un libertin qui ne cherche que de l'argent et Cochin un homme de bonne compagnie qui fait des plaisanteries, des soupers agréables et qui néglige son talent. Il y a à Avignon un certain Balechou assez mauvais sujet qui court la même carrière et qui les écrase. »

Le premier inventaire de son œuvre a été établi entre 1798 et 1807 dans le Manuel des curieux et des amateurs de l'art par Michael Huber et Carl Christian Heinrich Rost[2].

Élèves

- Jacques Aliamet et son frère François-Germain Aliamet

- Jacques Bacheley

- Jean-Joseph Balechou

- Jean-Charles Baquoy

- Louis-Jacques Cathelin

- Pierre Chenu

- Charles-Nicolas Cochin

- Jean Dambrun

- François-Anne David

- Emmanuel-Jean-Népomucène De Ghendt

- Jean Duplessis-Bertaux

- Pierre-Jacques Duret

- Charles Eisen

- Étienne Ficquet

- Pierre Filloeul

- Louis Garreau

- Charles-Étienne Gaucher

- François Godefroy

- Charles Grignion

- Isidore Stanislas Helman

- John Ingram

- Claude-Donat Jardinier

- Yves-Marie Le Gouaz

- Nicolas de Launay

- Andrew Lawrence (André Laurent)

- Jean Le Maire

- Noël Le Mire

- Jean-Jacques Le Veau

- Joseph de Longueil

- Charles-François-Adrien Macret

- Thomas Major

- Georges Malbeste

- Pierre Maleuvre

- Louis-Joseph Masquelier

- Pieter Franciscus Martenisie

- Pietro Antonio Martini

- Jean-Michel Moreau

- François Denis Née

- Jean Ouvrier

- Simon François Ravenet

- Jean Eric Rehn

- William Wynne Ryland

- Robert Strange

- Reinier Vinkeles

Œuvre

-_couples_engage_in_conversation_in_a_garden_setting%252C_at_left_a_musician_plays_for_the_group%252C_at_right_a_woman_holds_a_reclining_lap_dog_MET_DP831908.jpg.webp)

Les gravures de Le Bas sont recherchées et collectionnées depuis son vivant. On compte aussi des dessins et des aquarelles. Il a publié à des fins pédagogiques, un petit Livre de desseins qui représentent les parties du corps humain et des Figures entières. Il était installé rue de la Harpe.

Gravure originale

D'après Huber et Rost[2] :

- Livre de divers griffonnements et d'épreuves à l'eau-forte, 16 petites pièces ;

- Livre d'étude de différentes figures militaires, 8 pièces in-4° ;

- Quatre pièces de mode ;

- Les gentilles villageoises et Les belles vendangeuses, 2 pièces en taille douce ;

- Le Temps mal employé et L'Amant aimé, 2 pièces ;

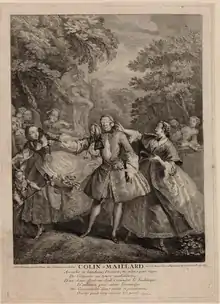

- Pierrot et sa progéniture et Colin-Maillard (1737), 2 pièces ;

- La Marchande de beignets[15], petit in-4° ;

- Différents sujets d'après l'histoire de France...

Gravure d'après peinture

Huber et Rost considèrent que les quatre estampes suivantes d’après Teniers sont capitales et d'une exécution supérieure, mais ne donnent aucune date[2] :

- Davier Teniers et sa famille, grand in-folio en taille-douce ;

- Réjouissances flamandes, beau paysage, idem ;

- Les Œuvres de miséricorde, idem ;

- L’Enfant prodigue, idem, pendant de la précédente.

Les recueils (suites et séries) :

- La série dite de Gabanon (1744), recueil de 7 planches en taille douce illustrant les rituels maçonniques[16] ;

- Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi, à l'arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville, 10 planches gravées par Jacques-Philippe Le Bas d'après les dessins de Jean-Martin Weis, chez Laurent Aubert, imprimeur en taille-douce, 1747.

- Les Cris de Paris, d'après François Boucher, gravée avec Ravenet, 12 pièces ;

- Les Chiens, d'après Desportes ;

- Ports de mer de France, 16 in-folio, 1760-1770, gravées avec Cochin ; les deux dernières terminées par Martini en 1780 (« Dieppe » et « Le Havre »).

- Fêtes de village, en taille-douce.

Autres :

- Le soir, 1740, d'après Nicolaes Berchem ;

- Le Sanglier féroce, 1741, grande planche en taille-douce d’après Wouvermans ;

- La Chasse à l’italienne et le Pot au lait, deux grandes planches en taille-douce d’après le même et faisant pendant ;

- Le Souhait de la bonne année à grand papa, en taille-douce signée 1747 d'après le tableau de Philippe Canot signé et daté 1746 (collection Alexandre de Bothuri) ;

- Visite au Havre de Louis XV et de Madame de Pompadour en , d'après les dessins de Jean-Baptiste Descamps ;

- Le Départ de la chasse ; la Prise du héron, deux planches en taille-douce faisant pendant, d’après Carel van Falens (en) ;

- Le Rendez-vous de chasse ; l’Heureux Chasseur, deux planches d’après le même ;

- L’Alliance de Bacchus et de Vénus, moyenne planche d’après Nicolas Coypel.

- Portrait de Robert le Lorrain, XIXe siècle, Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Joseph-Déchelette, Roanne

Divers grands portraits d’après Vernet et nombre de pièces d’après van de Velde, Parrocel, Ruysdaël, Watteau, Oudry, Lancret, Alexandre-François Desportes, Jean Siméon Chardin (qui fut son ami), etc.

Conservation

En France :

- Musée des beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette, Roanne : Portrait de Robert le Lorrain, 19ème

- Fonds de l'ENSBA (Paris)[17] : deux dessins et 17 pièces gravées ;

- Chalcographie du Louvre ;

- Cabinet des estampes (BnF) ;

- Musée des arts décoratifs de Paris ;

- Bibliothèque de Valenciennes...

À l'étranger :

- Bibliothèque nationale du Brésil (Rio de Janeiro) : Recueil des plus belles ruines de Lisbonne causées par le tremblement et par le feu du premier (1757)[18]

- Spencer Collection, New York Public Library : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi en 1744[19]

Références

- H. Beraldi et R. Pontalis (1881), II, 565-566.

- M. Huber et Rost, Manuel des curieux et des amateurs de l'art, Tome VIII : De la gravure en France II, pp. 124-130 — sur Gallica.

- Bibliothèque numérique INHA, cf. notice Le Bas associée à Audran.

- Charles Parrocel et les graveurs de "L'école de cavalerie" de François Robichon de la Guérinière, lire en ligne

- Vivian Lee Atwater, « Les graveurs et la vogue néerlandaise dans le Paris du XVIIIe siècle. II. Le Bas, Teniers et l'idéalisation de la vie paysanne 3-12. », Nouvelles de l'estampe, nos 142-143, , p. 3-12

- Louis Dussieux, Les artistes français à l'étranger, Paris, Didron, 1852, pp. 61-62 — sur Gallica.

- « L'école de Lebas », par Paul Lacroix, Peintres et graveurs, Paris, 1888 — extrait en ligne.

- H. Beraldi et R. Portalis (1881), II, 573.

- H. Beraldi et R. Pontalis (1881), II, p. 570.

- Pierre Larousse, « Flandre (Vues de) », dans Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, vol. 8, (lire en ligne), p. 434

- Biographie de Jacques Philippe Lebas (1707-1783), sur Ad Litteram.

- Pascal Torrès, Les Batailles de l'empereur de Chine. La gloire de Qianlong célébrée par Louis XV, une commande royale d'estampes, Paris, Musée du Louvre/Éditions Le Passage, 2009, pp. 55, 127.

- H. Beraldi et R. Pontalis (1881), II, p. 587.

- H. Beraldi et R. Pontalis (1881), II, p. 571.

- Selon Pontalis et Beraldi (1881), II, 571.

- Première édition en 1744 sous le nom de Gabanon, puis reprise sous le nom de Louis Travenol [pseud. Léonard Gabanon], Nouveau catéchisme des francs-maçons , contenant tous les mystères de la maçonnerie... précédés de l'Histoire d'Adoniram, Jérusalem [Paris], P. Mortier, 1440 depuis le déluge [1748] — sur Gallica.

- Notice Cat'zArts, Catalogue de la collection des Beaux-Arts de Paris, en ligne.

- Accès en ligne, BNB.

- Kathie Coblenz, « Strasbourg's most splendid party », Rare Materials Cataloger, 14 avril 2015

Annexes

Bibliographie

- Pierre-François Basan, Dictionnaire des graveurs anciens et modernes depuis l'origine de la gravure, tome I, Paris, Cuchet & Prot, 1789, p. 314-315 — première mention de Le Bas.

- Jean-Baptiste Haillet de Couronne, « Éloge de Jacques-Philippe Le Bas », in Gosseaume, Précis analytique des travaux de l'Académie de Rouen, Rouen, 1821.

- L. Vitet, L'Académie Royale de Peinture et de Sculpture : étude historique, Paris, 1861, p. 365.

- Edmond et Jules de Goncourt, « Une vie de graveur : Le Bas », L'Artiste, juillet- ; texte repris dans Portraits intimes du XVIIIe siècle (1857-1858), Flammarion et Fasquelle, 1924.

- Ferdinand Hoefer, Nouvelle Biographie générale, t. 30, Paris, Firmin-Didot, 1881, p. 65.

- Roger Portalis et Henri Beraldi, Les Graveurs du dix-huitième siècle, vol. 2, Paris, Damascène Morgand & Charles Fatout, , 771 p. (lire en ligne), p. 564-592.

- Paul Lacroix, L'ancienne France - Peintres et graveurs, Firmin-Didot et Cie, Paris, 1888, réédition B.N.F. 2012.

- Jacques Hatt, « La représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi en 1744 - Histoire d'un livre », Archives alsaciennes d'histoire de l'art, année 2 (1923), p. 140-166.

- Émile Dacier, La Gravure française, Larousse, 1944.

- Vivian Lee Atwater, « Les graveurs et la vogue néerlandaise dans le Paris du XVIIIe siècle. II. Le Bas, Teniers et l'idéalisation de la vie paysanne », Nouvelles de l'estampe, 1995, n°142-143, pp. 3-12.

- (en) « Jacques-Philippe Le Bas », extrait de la notice dans le dictionnaire Bénézit

, sur Oxford Art Online, (ISBN 9780199773787).

, sur Oxford Art Online, (ISBN 9780199773787). - Jacqueline Mangin, L'entrée royale de Louis XV à Strasbourg - Le livre et les festivités, mémoire de maîtrise d'histoire moderne et d'iconographie, Faculté de lettres et sciences humaines, département d'histoire, Université de Haute-Alsace, (lire en ligne).

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Galerie nationale de Finlande

- Royal Academy of Arts

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Te Papa Tongarewa

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Biographie et œuvres de Le Bas sur Arthèque