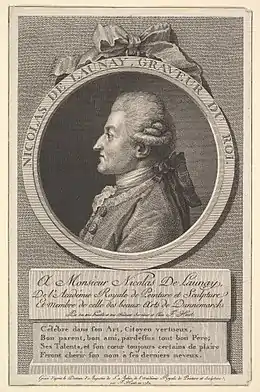

Nicolas de Launay

Nicolas de Launay, né le à Paris et mort le , est un graveur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 52 ans) Paris |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Maître | |

| Lieu de travail | |

| Influencé par | |

| Fratrie |

Biographie

Entré très jeune dans l’atelier de Louis-Simon Lempereur, Launay fit de tels progrès dans l’art de la gravure qu’il réussit également dans tous les genres : l’histoire, le portrait, le paysage, la vignette[1] - [2]. Quelques années après avoir été reçu membre de l’Académie de Copenhague, il fut agréé de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1789, puis devint graveur du roi[1] - [2].

On a de lui plusieurs sujets d’après différents maitres, des portraits et beaucoup de vignettes[1] - [2]. On cite principalement de cet artiste la Partie de plaisirs, d’après Weenix, la Bonne mère et l’Escarpolette, d’après Fragonard, enfin, la Première leçon de l’amitié fraternelle, d’après Aubry[1] - [2]. Son estampe la plus capitale, dans le genre de l’histoire, est sa Marche de Silène d’après Rubens[1] - [2]. Quant à ses ouvrages de librairie, ses vignettes pour les Métamorphoses d’Ovide, les œuvres de Jean-Jacques Rousseau, de l’abbé Raynal, d’après les dessins de Cochin, Moreau, Marillier[1] - [2], etc. pour l’édition du Rousseau, in-4°, imprimée à Bruxelles, le Molière in-8° et l’Arioste de Baskerville ont été recherchées des connaisseurs[1] - [2]. Il forma Jean-Louis Delignon (1755-1804).

En 1772, Cochin le fait participer au projet intitulé Les Conquêtes de l'empereur de la Chine[3].

Michaud a dit de lui que « Les estampes de ce maître sont en général d’un faire agréable ; son burin, sans être sec, est précieux ; ses chairs sont moelleuses[2]. » Il a eu Jean-Baptiste Fossoyeux, Jean-Baptiste-Michel Dupréel et Ponce comme élèves[1] - [2].

Il a un frère cadet, Robert de Launay (1749-1814), et qui fut également son élève en tant que graveur[1] - [2].

galerie

Le Chiffre d'Amour d’après Fragonard (v. 1770).

Le Chiffre d'Amour d’après Fragonard (v. 1770). Gravure pour Les Incas de Marmontel, d’après Jean-Michel Moreau, 1777.

Gravure pour Les Incas de Marmontel, d’après Jean-Michel Moreau, 1777..jpg.webp) La bonne mere (v. 1779)

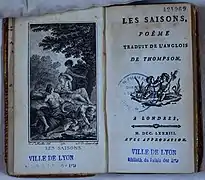

La bonne mere (v. 1779) Poëmes, dessin de Clément-Pierre Marillier, imprimé à Londres par Hubert Cazin en 1783.

Poëmes, dessin de Clément-Pierre Marillier, imprimé à Londres par Hubert Cazin en 1783. Esculape protégeant les enfants.

Esculape protégeant les enfants.

Notes et références

- Louis-Mayeul Chaudon, Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, t. 3, Mame, , 9e éd., 590 p. (lire en ligne), p. 434.

- Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne : ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, vol. 23, Paris, Michaud, , 642 p. (lire en ligne), p. 435.

- Henri Cordier, Bibliotheca Sinica : dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire chinois, Paris, E. Leroux, (OCLC 20444063, lire en ligne).

Annexes

Sources

- Louis-Mayeul Chaudon, Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, t. 3, Mame, , 9e éd., 590 p. (lire en ligne), p. 434.

- Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne : ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, vol. 23, Paris, Michaud, , 642 p. (lire en ligne), p. 435.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Bridgeman Art Library

- Galerie nationale de Finlande

- Royal Academy of Arts

- (en) Art Institute of Chicago

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la recherche :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Nicolas de Launay dans la base Joconde