Irma LeVasseur

Irma LeVasseur, née le [1] et décédée le à Québec, est la première femme médecin d’origine canadienne-française à exercer cette profession au Québec. Elle est la cofondatrice du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal, et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 87 ans) Québec |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation |

University of Minnesota Medical School (en) (jusqu'en ) Collège Jésus-Marie de Sillery École normale Laval |

| Activités | |

| Père | |

| Mère |

Phédora Venner (d) |

| Distinction |

|---|

Biographie

Enfance et milieu familial

Irma LeVasseur naît le dans le quartier Saint-Roch, à Québec[2]. Sa mère, Phédora Venner, est cantatrice soliste et la fille d’un riche banquier[3]. Le père d’Irma, Nazaire LeVasseur, s’intéresse également à la médecine. En effet, ce dernier avait initialement entrepris des études dans ce domaine à la Faculté de médecine de l’Université Laval, qu’il a cependant dû abandonner en troisième année par manque de moyens financiers[3]. Suivant ce changement de carrière, Nazaire LeVasseur devient le premier reporter âgé de 19 ans à travailler pour le journal l’Évènement[3], où il est nommé rédacteur en chef quelques années plus tard[3]. Il travaille également comme fonctionnaire pour le gouvernement fédéral[3], et en tant que conseiller pour des hommes politiques notables, dont Sir Wilfrid Laurier[3]. Enfin, Nazaire LeVasseur est aussi musicien et écrivain[4].

Le couple se marie en juin 1872[4]. Sur les quatre enfants nés de l’union de Phédora Venner et Nazaire LeVasseur (trois garçons et une fille) seulement deux survivent jusqu'à l'âge adulte, soit Irma et Paul Eugène LeVasseur, qui vit avec une dysfonction comportementale[4]. Au cours de son jeune âge, Irma voit son petit frère mourir, ce qui la marque profondément et l’influence à devenir pédiatre[5]. Les parents d'Irma LeVasseur se séparent lorsqu'elle à environ 10 ans[3] - [6]. Au même moment, sa mère quitte le Canada et s’installe à New York[3] dans l'objectif d'aller faire carrière aux États-Unis[4].

Formation

De 1884 à 1894, elle fait son cours classique au Collège Jésus-Marie de Sillery puis étudie à l'École normale Laval[7]. Suivant cette formation qui la destine initialement à l’enseignement[3], elle décide d’entreprendre un doctorat en médecine. Cependant, au début du XXe siècle, il n’est pas possible pour les femmes de recevoir une formation de ce genre dans les établissements universitaires francophones du Québec[3]. En effet, seule la Faculté de médecine de l’Université Bishop’s, une université de langue anglaise située à Sherbrooke, accepte les femmes à cette époque[8] où ces dernières ne sont pas considérées comme étant des « personnes à part entière[4] ». Toutefois, bien que la formation offerte par l’Université Bishop’s est intéressante au niveau théorique, elle ne comporte pas de stages en milieu hospitalier[4]. Alors qu’Irma a l’objectif d’obtenir sa licence de pratique du Collège des médecins, l’option n’est pas vraiment envisageable pour elle[4]. Parce qu’elle souhaite suivre la formation la plus complète possible, Irma LeVasseur décide, à 17 ans, d’aller poursuivre ses études en médecine aux États-Unis[4]. Elle est admise à l’Université Saint-Paul du Minnesota, et vit en pension chez un ami de son père, le docteur Canac-Marquis[4]. Cette formation lui donne la chance de compléter plusieurs stages en milieu hospitalier auprès de la docteure Mary Putnam Jacobi, militante pour le droit de vote et première femme américaine à avoir été admise à l’École de médecine de Paris[4]. La docteure Putnam était également à l’origine de la fondation de la toute première clinique pour femmes et enfants à New York en 1874, ce qui inspire grandement la jeune Irma[4]. En juin 1900, Irma LeVasseur obtient son diplôme de médecine et revient au Québec[8].

L'obtention du droit de pratique

Fraîchement diplômée et revenue dans la province, Irma LeVasseur rencontre le même type de difficulté qu’au tout début de ses études : les femmes n’ont pas systématiquement le droit d’exercer la profession de médecin[3]. Les quelques femmes qui pratiquent alors la médecine au Québec sont toutes anglophones et protestantes, et font figure d’exceptions. Consternée par le fait que les villes de Québec et de Montréal n’ont toujours pas d’hôpital spécialisé pour les besoins des enfants francophones, elle entreprend des démarches afin de fonder un premier établissement de ce genre à Québec[4]. Ces démarches sont rapidement rattrapées par le fait qu’elle n’a pas le droit de pratique du Collège des médecins et chirurgiens du Québec. Les trois premières années de la carrière d’Irma LeVasseur sont donc marquées par de nombreux voyages à New York[3], là où il est possible pour elle de travailler. Elle retourne notamment pratiquer aux côtés de la docteure Mary Putnam Jacobi[4].

Malgré tout, Irma LeVasseur a le souhait profond d’exercer son métier chez elle, au Québec[3]. Elle entreprend donc des démarches afin de faire valoir ses droits. C’est ainsi qu’elle se rend elle-même devant l’Assemblée législative afin de revendiquer son droit de pratique[3]. En avril 1903, elle atteint son objectif, et les élus votent une loi privée spéciale qui lui permet d’obtenir sa licence du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec[3]. C’est donc à ce moment qu’Irma LeVasseur devient officiellement la douzième femme médecin du Québec et la première femme canadienne-française à exercer cette profession dans la province[8].

_(39057462944).jpg.webp)

Fondation de l'hôpital Sainte-Justine

À la suite de l’obtention de son droit de pratique, la docteure LeVasseur s’installe à Montréal[4], où elle rencontre le docteur Séverin Lachapelle qui lui recommande fortement d’aller perfectionner ses connaissances en pédiatrie en Europe[4]. Suivant une période de réflexion, elle décide de suivre cette voie et quitte le pays pour deux ans, soit de 1904 à 1906[4]. Pendant cette période, elle suit une formation à Paris et travaille auprès de la docteure Madeleine Brès[8]. Fait intéressant, Madeleine Brès a obtenu son diplôme de la Faculté de médecine de Paris en 1868, soit la même année que Mary Putnam Jacobi, l’ancienne formatrice et collègue d’Irma LeVasseur[4]. Si la docteure Mary Putnam Jacobi est la première Américaine à avoir obtenu un diplôme de l’École de médecine de Paris, Madeleine Brès est, quant à elle, la toute première Française à avoir obtenu cette même certification[4].

À son retour au Québec en 1906, Irma LeVasseur est officiellement spécialiste en chirurgie et en pédiatrie[8]. Elle retourne à Montréal[3], et travaille comme interne à l’Hôpital de la Miséricorde de Montréal[10]. Elle pratique alors principalement auprès des enfants et des femmes célibataires de la Crèche de l’hôpital[10], mais elle s’implique également au sein du nouveau service d’inspection médicale des écoliers du Bureau de santé de la Ville de Montréal[8]. En mars 1907, elle écrit à la journaliste Robertine Barry de La Patrie afin de lui exprimer sa consternation quant à l’absence d’hôpital pour enfants ouvert aux francophones dans la province[4].

À ce moment, la métropole connait un taux de mortalité infantile particulièrement élevé, causé par bon nombre de « maladies infectieuses et contagieuses, de problèmes pulmonaires et surtout de diarrhées causées par la mauvaise qualité de l’eau et du lait [10]». Montréal est, lors de cette période, le deuxième endroit au monde où le taux de mortalité infantile est le plus haut, soit juste après Calcutta en Inde[3]. Les besoins de connaissances et de services en pédiatrie sont donc particulièrement criants dans cette ville où pratiquement le quart des enfants meurt avant d’avoir un an[3].

Devant cette triste réalité, un mouvement se forme au Québec « pour la sauvegarde de l’enfance »[10] regroupant des associations féminines, des membres du clergé, des médecins, des hommes politiques et des intellectuels[10]. C’est notamment lors de cette période que des mesures de santé publique sont mises en place, comme la pasteurisation obligatoire du lait[10]. En 1907, le médecin Raoul Masson prononce une conférence devant la Société médicale de Montréal où il réclame l’importance de fonder un hôpital spécialisé en soins pour les enfants malades[10]. Cette idée rejoint profondément celles d’Irma LeVasseur qui, seulement trois mois plus tard, organise une première rencontre avec quelques médecins et femmes bourgeoises de la haute société montréalaise[10]. À la suite de cette rencontre inspirante, mais peu lucrative, LeVasseur part à New York afin d’aller collecter des dons auprès de ses anciens collègues du Mount Sinaï Hospital[4]. Elle revient à Montréal fort confiante, et nantie de matériel de toute sorte, tel que des vêtements pour enfants et divers instruments chirurgicaux[4].

Dans les mois qui suivent, Mme Éva Rodier-Thibodeau, qui a assisté à la première rencontre, met la docteure LeVasseur en contact avec Justine Lacoste-Beaubien, une femme bourgeoise qu’elle estime capable de concrétiser le projet[11]. En effet, le couple Lacoste-Beaubien s’intéresse tout naturellement à ce projet d’envergure, et la mission d’aider les enfants malades devient irrémédiablement la vocation première de Justine[11]. Dans les jours suivants, Mme Lacoste-Beaubien sollicite son réseau d’amies philanthropes, organise une rencontre le 30 novembre 1907 avec d’autres femmes patronnesses[4]. Rapidement, le comité fondateur réussit à mettre la main sur une propriété située au 644 rue Saint-Denis[11]. C’est ainsi que le premier hôpital francophone spécialisé en soins pour les enfants est mis sur pied[11]. L’établissement est initialement nommé le Refuge des petits enfants malades, puis, quelques mois plus tard, il est renommé l’Hôpital Sainte-Justine[3]. Le premier patient accueilli à l'hôpital est Roland Brisebois, un jeune garçon de 5 mois qu'Irma LeVasseur soignait chez elle[2] - [12].

Au début du mois de décembre 1907, cinq médecins se joignent à l’équipe du nouvel hôpital, dont trois médecins qui n’ont jamais travaillé avec la docteure LeVasseur : les docteurs J. C. Bourgoin, Zéphir Rhéaume et Séraphin Boucher[4]. Justine Lacoste-Beaubien est nommée présidente de ce tout premier comité[4]. Au cours des tout premiers mois de l’hôpital, plusieurs nouveaux membres s’ajoutent à l’équipe fondatrice qui prend de l’ampleur très rapidement, au point qu’au moment de la création du Conseil d’administration, Irma LeVasseur se voit contrainte à insister afin d’en faire partie[4].

Au début de l’année 1908, Irma LeVasseur est évincée du conseil d’administration de l’hôpital[4]. De plus, sa situation est de plus en plus inconfortable au sein du bureau médical, où les médecins qui y travaillent ne reconnaissent pas entièrement ses compétences[4]. Le 15 février 1908[4] marque donc son départ officiel de l’institution dont elle a elle-même initié la fondation.

De son côté, Justine Lacoste-Beaubien travaille pendant près de soixante ans en tant que présidente du conseil d’administration de l’Hôpital, soit de 1907 à 1966[10]. Somme toute, Justine Lacoste-Beaubien reconnaît toute sa vie que le mérite de la fondation de cet hôpital revient, en définitive, à la docteure Irma LeVasseur[11].

Carrière à l'international

Suivant son départ de l’Hôpital Sainte-Justine en 1908, la docteure Irma LeVasseur retourne s’installer dans la ville New York, où elle agit en tant qu’inspectrice médicale des écoliers et pour le bureau de santé de la ville[8]. Elle y demeure pendant environ sept ans.

En 1915, elle se rend en Serbie avec quatre autres médecins canadiens, Albiny Paquette, Victor Bourgeault, Raoul Breault et Avila Waters, pour y soigner les victimes d'une épidémie de typhus[7] - [3] - [13]. Concernant cette épidémie, il est estimé qu’environ 800 000 personnes en sont décédées en deux ans[8]. Irma LeVasseur est alors la seule femme de ce groupe de médecins canadiens, et ses collègues disent d’elle qu’elle est énergique, courageuse et profondément déterminée[8]. D’ailleurs, elle reste en Serbie beaucoup plus longtemps que ses confrères[8]. Pendant son passage, Irma LeVasseur participe à transformer une ancienne usine et une ancienne école en cliniques d’urgence[4]. Selon le témoignage d’Albiny Paquette, la docteure LeVasseur vaccine la population au rythme d’environ mille patients par jour[4].

Entre 1918 et 1922, elle travaille comme médecin dans un hôpital militaire en France, puis elle retourne à New York afin de travailler pour la Croix-Rouge[8].

Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus

En 1922, Irma LeVasseur revient s’installer de manière définitive dans la province, mais cette fois-ci, dans sa ville natale : Québec[8]. Constamment dévouée au développement des soins pédiatriques, elle souhaite créer un hôpital pour enfant dans cette ville. Le projet se concrétise en 1922, lorsqu'elle investit plus de 30 000 dollars dans l'achat de la résidence Sheyh, située au 55 Grande Allée, en face du Parlement de Québec[2] - [13]. Le , elle cofonde, avec le pédiatre René Fortier et le spécialiste en orthopédie J.-Édouard Samson[14] - [15], l'Hôpital des Enfants malades. Au mois d’avril de la même année, l’établissement est renommé l’Hôpital de l’Enfant-Jésus[4]. Cependant, la direction de l’hôpital est confiée à la communauté religieuse des Sœurs dominicaines[4], ce qui est contraire au projet initial de la docteure LeVasseur, visant à fonder un premier établissement hospitalier laïque. Seulement six mois après la fondation du nouvel hôpital, Irma LeVasseur quitte ses fonctions et met fin à tous ses liens avec l’établissement[8]. Apparemment que « son manque d’esprit rassembleur et [son] caractère tranchant[4]» dérangent l’équipe médicale. Irma LeVasseur est donc, une seconde fois, exclue du grand projet qu’elle a initié, et au sein duquel elle a investi plusieurs milliers de dollars de sa poche[4]. Son congédiement du Comité et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus est officialisé le 29 août 1923[4]. En guise de réponse, la docteure Irma LeVasseur adocteuresse une lettre aux membres de la corporation du bureau médical dans laquelle elle écrit : « Laissons au public, à nos bénévoles, aux familles de nos patients et aux générations futures de juger de l’absurdité d’une telle directive[4] ». À l’automne 1923, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus change de localisation, et la docteure LeVasseur utilise le bâtiment de la Grande Allée afin de créer une nouvelle institution dont elle est la seule directrice : l’Hôpital des enfants malades[8]. Un an plus tard, la nouvelle clinique de la docteure LeVasseur déménage sur la rue de l’Artillerie dans le quartier Saint-Jean-Baptiste[8]. La clinique, qui peine à subsister par manque de ressources financières, ferme quelque temps plus tard[3] - [16]. Vers les années 1930, elle milite également afin de créer une école pour enfants handicapés[8]. En 1935, le projet conduit par la Ligue de la jeunesse féminine de Québec[8] aboutit et le Centre Cardinal-Villeneuve est créé[16]. Le 23 octobre 1935, docteure LeVasseur assiste avec fierté à l’inauguration officielle de l’école, mais elle n’est plus directement impliquée dans le projet[4].

Fin de carrière

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Irma LeVasseur est au service de l’Armée canadienne[4]. Elle y travaille notamment avec la docteure Yvette Brissette Larochelle[4]. En 1944, elle travaille au manège militaire de Québec, où elle s'occupe de faire passer des examens médicaux aux femmes nouvellement recrutées par l'armée canadienne[16] - [3]. Elle a alors 66 ans[3].

Le , un jubilé d'or est organisé par le Cercle des Femmes universitaires pour souligner ses 50 ans de carrière dans le domaine médical[7]. L’évènement a lieu dans les jardins du Collège Jésus-Marie, là où elle a fait son cours classique[4]. Plusieurs personnes ayant marqué la carrière d’Irma LeVasseur sont présentes, telles que le docteur Albiny Paquette avec qui elle a travaillé en Serbie en 1915[4] et, bien sûr, Justine Beaubien-Lacoste avec qui elle a co-fondé l’Hôpital Sainte-Justine à Montréal en 1907[4]. La docteure Irma LeVasseur a droit à de nombreuses félicitations, des applaudissements, des discours et bon nombre de poignées de mains[4].

Dernières années

En 1957, à Québec, après 20 années à vivre dans un logement insalubre et dans la pauvreté, les autorités sanitaires la force à quitter son logement en le rasant au sol par les flammes. Ils l'internent ensuite à la clinique Roy-Rousseau de l'hôpital Saint-Michel-Archange[8] où sont traitées les personnes qui souffrent de troubles mentaux sévères (aujourd’hui le Centre Robert-Giffard). Cependant, la docteure Irma LeVasseur qui est alors âgée de 81 ans refuse ce traitement, et s’engage dans des démarches juridiques contre le médecin qui a recommandé qu’elle soit internée[3]. Après huit mois d’internement, elle réussit à se faire évaluer par un psychiatre de Montréal qui confirme devant la cour qu’Irma LeVasseur ne souffre d’aucune maladie mentale, et qu’elle n’est pas atteinte de psychose sénile tel que prétendu[4]. Suivant ce témoignage, elle gagne donc ses démarches juridiques, et quitte l’hôpital psychiatrique en juillet 1958[3].

Pendant les dernières années de sa vie, Irma LeVasseur vit seule et occupe la majorité de son temps à la lecture[17]. Des membres de sa parenté s’occupent de venir lui porter de la nourriture[17].

Le 18 janvier 1964, Irma LeVasseur s’éteint dans la ville de Québec. Elle décède à l’Hôpital Ville-Marie[4]. Ses funérailles ont lieu le mardi 21 janvier à l’église Saint-cœur-de-Marie à Québec[4]. Elle est inhumée au cimetière Saint-Charles[18]. Au moment de son décès, son nom n’est pas inscrit sur sa pierre tombale. Ce n’est qu’en 2004, suivant l’initiative de l’association des familles LeVasseur, que son nom y est gravé[4].

Héritage

L’héritage que laisse Irma LeVasseur est multiple et riche.

Au niveau scientifique, la docteure LeVasseur a contribué de manière significative à l’avancement de la médecine au Québec. Au tournant du XXe siècle, la pédiatrie n’était pas une discipline très pratiquée par les médecins québécois[19]. Malgré ce contexte, Irma LeVasseur est tout de même allée étudier et se faire former à l’international, où elle a travaillé auprès des plus grands pédiatres de son temps[19]. Parce que sa pratique restait à la fine pointe des connaissances et des technologies de son époque, elle a joué un rôle majeur dans l’avancement des connaissances en médecine infantile au Québec. Par exemple, la docteure LeVasseur a été l’une des premières à proposer que les bébés soient stimulés et caressés par le personnel soignant, en plus de demander l’ajout d’espace pour chaque enfant[4]. En d’autres mots, cette pionnière a importé et introduit des pratiques pédiatriques jusqu’alors inédites au Québec.

Parmi les œuvres initiées par Irma LeVasseur, deux grandes institutions lui ont survécu. Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) est devenu le plus grand centre mère-enfant au Canada. En 2022, cet établissement figure parmi les quatre centres pédiatriques les plus éminents en Amérique du Nord. Étant associé avec l’Université de Montréal, il est reconnu en tant que le plus grand centre de formation pédiatrique du Québec. Son centre de recherche compte plus de 200 chercheuses et chercheurs[20]. Quant à lui, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus abrite le plus grand centre de cancérologie du Québec, en plus de tenir plusieurs activités de recherches fondamentales avec le « CHU de Québec situé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ». Avec les années, des expertises en santé des populations, en médecine régénératrice, en soins intensifs, en médecine d’urgence, en génie tissulaire et en traumatologie se sont développées dans cet hôpital[21].

Irma LeVasseur a ouvert la voie à toutes les femmes médecins francophones qui exercent ce métier au Québec. De nos jours, les femmes sont majoritaires dans cette profession. En effet, dans son rapport annuel de 2021-2022[22], le Collège des médecins du Québec rapporte que 13 000 de ses membres sont des femmes, et que 12 247 sont des hommes[22]. Plus largement, Irma LeVasseur a significativement contribué à l’avancement du droit des femmes à accéder à l’éducation supérieure[4].

Chronologie partielle

- 1877 – Le 20 janvier, naissance d’Irma LeVasseur à Québec

- 1900 – Le 7 juin, obtention d’un diplôme en médecine de l'Université Saint-Paul du Minnesota

- 1903 – Le 25 avril, obtention du droit de pratique du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec, l’Assemblée législative vote une loi privée spéciale

- 1905-1907 – Séjour de formation en France et en Allemagne

- 1907 – Le 30 décembre, fondation de l’Hôpital Sainte-Justine

- 1908 – Départ d’Irma LeVasseur du conseil d’administration et du département de chirurgie de l’Hôpital Sainte-Justine

- 1915 – Départ pour la Serbie, qui connait alors une épidémie de typhus

- 1918 – Elle travaille en France et à New York pour la Croix rouge

- 1922 – Co fondation de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

- 1923 – Départ du Comité et du bureau médical de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus[7]. Fondation d’une nouvelle clinique pour enfants handicapés

- 1939 - 1944 – Médecin militaire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle travaille auprès des recrues féminines au Manège militaire de Québec

- 1957 – Internement à l’asile Saint-Michel-Archange

- 1958 – En juillet, fin du procès et départ de l’asile Saint-Michel-Archange

- 1964 – Le 18 janvier, décès d’Irma LeVasseur

Hommages

- En 2004, l’association des familles LeVasseur fait graver son nom sur sa sépulture[4].

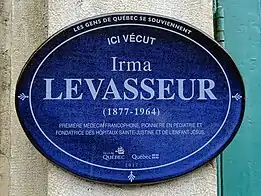

- En 2008, Irma LeVasseur est reconnue personnage historique par le Programme national de commémoration historique du gouvernement du Canada[19]. Une plaque commémorative est installée au 1401, 18e Rue à Québec.

Femmes

- La Bourse Irma-LeVasseur, créée en son honneur en 1987, est remise par le Secrétariat à la Condition féminine à une fille ou à une équipe de deux filles de 4e secondaire ou plus qui a manifesté concrètement de l'intérêt à étudier en science ou en technologie[23].

- Le 8 mars 2019, dans le cadocteure de la Journée internationale des femmes, les ministres Nathalie Roy et Isabelle Charest désignent huit femmes en tant que personnages historiques du Québec. Irma LeVasseur en fait partie, tout comme Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean et Marie Lacoste-Gérin-Lajoie[24].

Médical

- Une plaque commémorative honorant la docteure Irma LeVasseur se trouve devant l’hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec Elle a été dévoilée par Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada le [5].

- Une plaque commémorative mentionnant Irma LeVasseur et Justine Lacoste-Beaubien est installée à l’Hôpital Sainte-Justine[25].

- Un auditorium de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus est nommé à son nom[26] - [27].

Le pavillon Irma-Levasseur du Cégep Garneau, situé dans la ville de Québec.

Le pavillon Irma-Levasseur du Cégep Garneau, situé dans la ville de Québec. - En 2019, la Fédération des médecins spécialistes du Québec crée le Prix Irma-LeVasseur, qui s’adocteuresse aux femmes médecins d’expérience[28].

- Au printemps 2022, un citoyen lance une pétition adocteuressée au CHU de Québec-Université Laval, dans laquelle il demande que l’Hôpital de l’Enfant-Jésus soit renommé l’Hôpital Irma-LeVasseur. La pétition rejoint rapidement des milliers de signataires[29].

Toponymie

- En 1983, lors de la journée de la femme, la Commission de la toponymie du Québec nomme le Mont Irma-LeVasseur, un relief de 330 mètres d'altitude situé dans la ville de Québec, entre Charlesbourg et Saint-Émile[30] - [31] - [27]. (46° 54′ 04″ N, 71° 20′ 17″ O )

Une plaque commémorative inaugurée par le Gouvernement du Québec en 2018. Elle est installée au 1165-1167 rue Saint-Jean à Québec.

Une plaque commémorative inaugurée par le Gouvernement du Québec en 2018. Elle est installée au 1165-1167 rue Saint-Jean à Québec. - Le 25 mai 2010, la Ville de Montréal inaugure le Parc Irma-LeVasseur dans l’arrondissement d’Outremont[32].

- En 2016, le comité de toponymie de la Ville de Sherbrooke décide de renommer un parc au nom d’Irma LeVasseur. Ce parc est situé dans l’arrondissement de Rock-Forest[33].

- Quatre rues, situées dans des villes québécoises, honorent sa mémoire : Montréal, Québec, Gatineau et Lévis[34] - [27].

Ville de Québec

- Le 5 novembre 2009, une sculpture son honneur est placée près de l’entrée du CLSC de l’arrondissement de Limoilou à Québec. Le monument qui représente trois fougères est créé par l’artiste Myriam Van Neste[35].

- En 2018, une plaque commémorative est installée par le gouvernement du Québec au 1165-1167 rue Saint-Jean[36].

- Une placette dans la ville de Québec porte le nom d'Irma LeVasseur[15].

- Une ancienne école des mines de l’Université Laval, maintenant un pavillon du Cégep François-Xavier Garneau, porte son nom[37] - [8] - [27].

Dans la littérature

La vie d'Irma LeVasseur a été narrée par la romancière québécoise Pauline Gill, dans un roman historique en trois volumes intitulés Docteure Irma, paru de 2006 à 2009[38] aux Éditions Québec Amérique :

- Pauline Gill, Docteure Irma, vol. 1 : La Louve blanche, Montréal, Québec Amérique, , 544 p. (ISBN 978-2-7644-0531-4)Existe également en livre audio à diffusion restreinte (hors commerce), réservé aux personnes souffrant d'une déficience visuelle, sous forme de disques compacts d'une durée de 17 h 33 min, réalisé en 2007 par l'association la Magnétothèque de Montréal (devenue ultérieurement l'association Vues et Voix).

- Pauline Gill, Docteure Irma, vol. 2 : L'Indomptable, Montréal, Québec Amérique, , 480 p. (ISBN 978-2-7644-0611-3)Existe également en livre audio à diffusion restreinte (hors commerce), réservé aux personnes souffrant d'une déficience visuelle, sous forme de disques compacts d'une durée de 15 h 36 min, réalisé en 2009 par la Magnétothèque de Montréal.

- Pauline Gill, Docteure Irma, vol. 3 : La Soliste, Montréal, Québec Amérique, , 504 p. (ISBN 978-2-7644-0677-9)Existe également en livre audio à diffusion restreinte (hors commerce), réservé aux personnes souffrant d'une déficience visuelle, sous forme de disques compacts d'une durée de 15 h 36 min, réalisé en 2010 par la Magnétothèque de Montréal.

Notes et références

- « Ancestry™ | Genealogy, Family Trees & Family History Records », Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968, Registres St-Roch 1877, sur ancestry.ca (consulté le )

- Noémie Mercier, « Le combat d'Irma », Québec science, , p. 43-46 (lire en ligne)

- Jacques Beaulieu, « Irma LeVasseur », Canadian Medical Association Journal, vol. 183, no 17, , E1267–E1268 (ISSN 0820-3946 et 1488-2329, PMID 21708963, DOI 10.1503/cmaj.110929, lire en ligne, consulté le )

- Pauline Gill, « Irma LeVasseur et les premières femmes médecins - », sur www.fondationlionelgroulx.org, (consulté le )

- « La docteure Irma LeVasseur sort de l'anonymat », Le Soleil, (lire en ligne, consulté le )

- Robert Germain, « Sur tous les claviers… Louis-Nazaire Levasseur », Cap-aux-Diamants : La revue d'histoire du Québec, vol. 5, no 2, (ISSN 0829-7983 et 1923-0923, lire en ligne, consulté le )

- Michaud, Francine, « Irma LeVasseur : Pionnière, femme d’action et fondatrice méconnue », Cap-aux-Diamants : La revue d'histoire du Québec, vol. 1, no 2, (ISSN 0829-7983 et 1923-0923, lire en ligne, consulté le )

- Irma LeVasseur sur L'Encyclopédie canadienne

- « Montréal | l'Encyclopédie Canadienne », sur www.thecanadianencyclopedia.ca (consulté le )

- Denyse Baillargeon, Naître, vivre, grandir : Sainte-Justine, 1907-2007, Boréal, (ISBN 978-2-7646-0520-2 et 2-7646-0520-X, OCLC 86004973, lire en ligne)

- Marie-Paule Desjardins, Justine Lacoste-Beaubien : fondatrice de l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal, (ISBN 978-2-7608-7122-9 et 2-7608-7122-3, OCLC 938194417, lire en ligne)

- Serge Bouchard, « Quand l’oubli devient scandale », L’actualité, (lire en ligne, consulté le )

- Monique Duval, « L'hôpital de l'Enfant-Jésus a 50 ans », Le Soleil, , p. 48 (lire en ligne)

- Fortier, de la Broquerie, « Un centenaire québécois et canadien », Cap-aux-Diamants : La revue d'histoire du Québec, no 35, (ISSN 0829-7983 et 1923-0923, lire en ligne, consulté le )

- Philippe-Antoine Hamel, Histoire de raconter : le quartier Maizerets, Québec, , 42 p. (lire en ligne)

- Michèle Villegas-Kerlinger, Sur les traces de nos ancetres : chroniques de l'Amerique du Nord francophone, PUQ, (ISBN 978-2-7605-3116-1, lire en ligne), p. 34-37

- « Radio-Canada.ca - Zone Radio - De remarquables oubliés », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )

- Gill, Pauline., Docteure Irma Tome 3 : La Soliste., (ISBN 978-2-7644-0677-9 et 2-7644-0677-0, OCLC 681991522, lire en ligne), Épilogue

- Gouvernement du Canada Agence Parcs Canada, « Personnage historique national de la docteure Irma LeVasseur (1877-1964) - Histoire et culture », sur www.pc.gc.ca, (consulté le )

- CHU Sainte-Justine, « "Qui sommes-nous?" », sur https://www.chusj.org/fr, (consulté le )

- CHU de Québec - Université Laval, « "Hôpital de l'Enfant-Jésus" », mis à jour le 29 juillet 2022 (consulté le )

- (en) « Rapport annuel 2021-2022 », sur issuu (consulté le )

- Secrétariat à la Condition féminine, « Bourse Irma-LeVasseur », sur scf.gouv.qc.ca, (consulté le )

- « Québec désigne huit pionnières québécoises comme personnages historiques », sur CDÉACF, (consulté le )

- « Épigraphe d'Irma Le Vasseur et de Justine Lacoste-Beaubien - Répertoire du patrimoine culturel du Québec », sur www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca (consulté le )

- (en) Michèle Villegas-Kerlinger, Sur les traces de nos ancêtres : Chroniques de l'Amérique du Nord francophone, PUQ, , 226 p. (ISBN 978-2-7605-3117-8, lire en ligne)

- Pauline Gill, Docteure Irma : La Soliste, Québec Amerique, , 500 p. (ISBN 978-2-7644-1853-6, lire en ligne)

- « Concours Femmes médecins d'exception | Fédération des médecins spécialistes du Québec », sur fmsq.org (consulté le )

- (en-US) « Sign the Petition », sur Change.org (consulté le )

- « Fiche descriptive : Mont Irma LeVasseur », sur www.toponymie.gouv.qc.ca (consulté le )

- Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Secteur des sciences de la terre, Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre, « Noms de lieux - Mont Irma-LeVasseur », sur www4.rncan.gc.ca (consulté le )

- « Ville de Montréal - Portail officiel - Détail du communiqué », sur ville.montreal.qc.ca (consulté le )

- Zone Société- ICI.Radio-Canada.ca, « Irma Levasseur : un parc de Sherbrooke porte désormais son nom », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

- « Résultats - Irma Levasseur », sur www.toponymie.gouv.qc.ca (consulté le )

- « Tribute | Irma LeVasseur », sur irma.levasseur.org (consulté le )

- « Plaque d'Irma Le Vasseur - Répertoire du patrimoine culturel du Québec », sur www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca (consulté le )

- Page 23 du document : Le patrimoine architectural du quartier Saint-Sacrement à Québec Ville de Québec

- Chevrier, Louise, « Histoire de lire… sur Québec », Histoire Québec, vol. 14, no 1, (ISSN 1201-4710 et 1923-2101, lire en ligne, consulté le )

Annexes

Ouvrages de référence

- Denyse Baillargeon, « Irma LeVasseur », Encyclopédie canadienne, (lire en ligne)

Monographies

- Denyse Baillargeon, Naître, vivre, grandir : Sainte-Justine, 1907-2007, Montréal, Éditions du Boréal, , 384 p. (ISBN 978-2-7646-0520-2, présentation en ligne)

- Marie-Paule Desjardins, Justine Lacoste-Beaubien, fondatrice de l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal, LIDEC, (ISBN 9782760871229)

Articles spécialisés et chapitres d'ouvrages

- Pauline Gill, « Irma LeVasseur et les premières femmes médecins », sur fondationlionelgroulx.org,

- Jacques Beaulieu, « Irma LeVasseur », Canadian Medical Association Journal, vol. 183, no 17, , E1267-E1268 (lire en ligne)

- Michèle Villegas-Kerlinger, « Irma Levasseur, championne des enfants », dans Sur les traces de nos ancêtres : chroniques de l'Amérique du Nord francophone, Presses de l'Université du Québec, , 208 p. (lire en ligne), p. 34-37

- Suzanne Lavigne, « 3. Irma Levasseur (1878-1964) Première femme admise au Collège des médecins », dans Ces femmes qui ont bâti Montréal, Montréal, Éditions du Remue-ménage, (lire en ligne), p. 150-151

- Robert Germain, « Sur tous les claviers… Louis-Nazaire Levasseur », Cap-aux-Diamants, vol. 5, no 2, , p. 41–44 (lire en ligne)

- Francine Michaud, « Irma LeVasseur. Pionnière, femme d’action et fondatrice méconnue », Cap-aux-Diamants, vol. 1, no 2, , p. 3-6 (lire en ligne)

- de la Broquerie Fortier, « Un centenaire québécois et canadien », Cap-aux-Diamants, (lire en ligne)

Articles de presse

- Serge Bouchard, « Quand l’oubli devient scandale », L'actualité, (lire en ligne)

- Annie Mathieu, « La docteure Irma LeVasseur sort de l'anonymat », Le Soleil, (lire en ligne)

- Monique Duval, « L'hôpital de l'Enfant-Jésus a 50 ans », Le Soleil, , p. 48 (lire en ligne)

Pages Web

- Catalina Villegas Burgos, « Irma LeVasseur, la vie derrière la facade », Blogue du Centre des sciences de Montréal, (lire en ligne)

- Noémie Mercier, « Le combat d'Irma », Québec science, , p. 43-46 (lire en ligne)

- Radio-Canada, « De remarquables oubliés - Irma LeVasseur », sur Radio-Canada.ca, (consulté le )