Heiteren

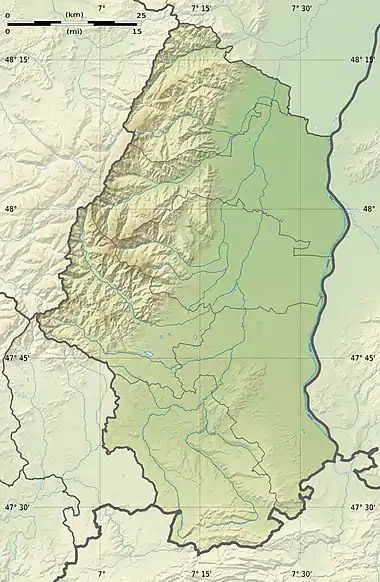

Heiteren est une commune française située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Heiteren | |

L'église Saint-Jacques-le-Majeur. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Haut-Rhin |

| Arrondissement | Colmar-Ribeauvillé |

| Intercommunalité | Communauté de communes Pays Rhin-Brisach |

| Maire Mandat |

Dominique Schmitt 2020-2026 |

| Code postal | 68600 |

| Code commune | 68130 |

| Démographie | |

| Population municipale |

1 047 hab. (2020 |

| Densité | 47 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 58′ 13″ nord, 7° 32′ 33″ est |

| Altitude | Min. 196 m Max. 209 m |

| Superficie | 22,4 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Colmar (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Ensisheim |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.heiteren.fr |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace. Le centre est situé à 6 km au sud de Neuf-Brisach, chef-lieu de canton, à 2,5 km au sud-ouest de Obersaasheim, à 4 km à l'est de Dessenheim, à 5 km au nord de Balgau.

Géographie

La commune située principalement entre 200 et 205 m d'altitude s'étend sur un vaste terroir à cheval en partie sur la basse plaine d'Alsace aux sols fins et humides, en partie sur les basses terrasses rhénanes aux sols caillouteux et filtrants[1]. Le territoire communal est traversé sur toute sa partie champêtre centre-orientale, du sud au nord, par deux ruisseaux, le Thierlach et le Bueblach, autrefois aux lits creusés et sinueux. De temps immémorial, c'est une terre de « rieds », de prairies et de champs, mais aussi de forêts, en particulier la Hardt sèche au sud-ouest et la Rheinwald autrefois parsemée de giessen alimentés en eau par la nappe phréatique rhénane, à l'ouest. Le cadastre de 1982 recense encore 481 ha de forêts sur les 2 245 ha de superficie communale, soit 21,5 %.

En 1822, l'ancien ban villageois compte 6 142 parcelles pour 622 propriétaires. Les terres labourables occupent 1 583 ha, dont 55 ha de prés et 30 ha de vignes. Les habitants cultivateurs élèvent ou nourrissent 160 chevaux, 505 bovins et 408 porcins[2]. Les forêts communales occupent 590 ha sur le cadastre de 1823. Mais l'État vend une fraction de ses terres domaniales forestières en lots de cultures de 1830 à 1864, laissant une hardt résiduelle[3]. Heiteren renforce son aspect de gros village agricole.

Pourtant, phénomène corrélatif de l'essor du réseau routier et ferroviaire, un fort exode rural marque la contrée de 1851 à 1954. La baisse séculaire de la population communale atteint 58 %. Il faut attendre les années soixante pour que l'industrialisation diversifiée de la bordure rhénane puisse arrêter le vieillissement du bourg et amorcer un timide redressement démographique. Le remembrement orchestré en 1965 modifie profondément ce village agricole de 1 445 ha de surface agricole utile (S.A.U.), laissant 571 parcelles sur les 2 060 initiales. L'irrigation par aspersion et la généralisation massive des intrants chimiques ou phytosanitaires marquent l'entrée dans une agriculture dite moderne. Les grosses entreprises, de plus de 50 ha, se développent, accroissant la production de céréales sur 85 % de la S.A.U., en particulier le maïs sur 41 % de cette surface en céréales.

Au cours de la saison 1979/80, la S.A.U. qui a diminue sensiblement à 1 346 ha, compte 1 184 ha en cultures fourragères ou en céréales. Un pré de surface moyenne dépasse désormais 2 ha. L'élevage stagne avec 581 bovins, 453 porcins et 2 ovins. Malgré les terribles difficultés des modestes agriculteurs, le plus souvent en fin de carrière, le secteur agricole occupe encore 34 % de la population active. La commune est désormais un banal village-dortoir : les migrations vers un lieu de travail concernent 59 % des actifs selon la statistique départementale, soit 38 % vers la zone de Neuf-Brisach et Biesheim, 17 % vers Ottmarsheim-Chalampé, 17 % vers l'Allemagne... Les salariés modestes, employés ou ouvriers (principalement des usines voisines), représentent 53 % de la population active. Dès 1973, un plan d'aménagement communal pour leur logement est appliqué, avec un premier lotissement résidentiel.

Géologie

Au sud de Neuf-Brisach, les alluvions du Rhin ont comblé une dépression quaternaire récente. Cette dépression dite de Geiswasser-Heiteren, d'une puissance de plus de 250 mètres, comporte des couches poreuses successives de galets, de graviers et de sables, elle constitue une réserve aquifère importante dont la qualité des eaux peut être préservée par une écologie forestière adaptée.

Lieux-dits, odonymes et toponymes ruraux actuels

- Dans le village : route de Bâle (D 468 vers le sud), route de Strasbourg (idem vers le nord), rue de Dessenheim, rue de Neuf-Brisach, rue du Rhin, rue du Château d'eau, rue des Romains, rue du Manoir, rue Casteljaloux, rue Saint-Jacques, rue du Nord, rue du , rue du Moulin, rue de Thierhurst, rue des Vergers, rue de la Hardt, rue Camille Alfred Pabst, impasse des Jardins... ;

- Au voisinage du village : Schlossacker, Kleinfelde, Galgenwegzug, Krummlig, ancienne voie romaine, Steinbachzug ;

- Au sud-ouest (du village) : massif du Hardtwald, canal de la Hardt, oben am Hardweg, Sandgrubenzug, Brunnenzug, hinter der Hardt, Grottwinckel ;

- Au sud : Langzug, Stockacker, Ubersdamn, chapelle de Thierhurst, auf Thierhurst, Zugenenmatt, Siebsenthal ;

- Au sud-ouest : Krauten, Holzweg, im Sauloch, Kurzerzug, Ochsenweid, Holzweg, Langhurst ;

- À l'ouest : Faulsteg, Weiherle, Herrenpfad, Mühlmatt, Sandgrubenzug, ferme et ancienne mine de Heiteren, Wörthen, forêt du Rheinwald, Ausserer matten.

Le territoire communal englobe une fraction du canal de la Hardt, mais n'atteint pas le canal d'Alsace.

Urbanisme

Typologie

Heiteren est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Colmar, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 95 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[7] - [8].

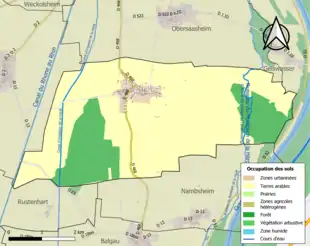

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (74,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (74,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (74,6 %), forêts (21,9 %), zones urbanisées (3,5 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Environnement

Le territoire communal d'Heiteren abrite depuis 2012 une réserve naturelle régionale, la réserve naturelle de la forêt « Le Hardtwald ».

Histoire

Les trouvailles archéologiques gallo-romaines confirment le passage de l'ancienne voie romaine d'Augst (en amont de Bâle) à Argentorate (Strasbourg).

En bordure du talus de la basse terrasse rhénane, Heiteren serait aussi plausiblement en ses marges orientales rhénanes un ancien espace humanisé de pêcheurs et de bateliers du Rhin. Pourtant le gros village agricole, bien connu du XIXe siècle, semble déjà anciennement fondé au début de l'époque carolingienne avec une propriété agricole et un finage à vocation pastorale, considéré comme marginal ou frontalier, appartenant à l'abbaye de Munster en 759. L'archiviste lit une première description de la contrée parmi les biens légués par Sighifrid à son fils Altmann en 768 : « in villa vel in fine Heiderheim marca ».

En 768, les textes confirment l'existence du village de Heiteren (sic)[11]. En 1090, le domaine, peut-être associé au village, est une simple propriété du couvent de Sainte-Croix-en-Plaine. Au XIIe siècle, les familles nobles d'Andolzheim, de Jungholz et de Baldeck, y possèdent des droits seigneuriaux. Au XIIIe siècle, l'ensemble est dirigé par les sires de Ribeaupierre.

Le bailliage de Heiteren dont la justice appartenait à la maison d'Habsbourg englobait à l'origine Balgau, Hettenschlag, Rustenhart, Wackolsheim. En 1315, les Ribeaupierre, maison comtale alliée des Habsbourg qui ont obtenu la concession des droits seigneuriaux, y possèdent un château au croisement des routes. Le blason affiché a été repris intégralement sur celui de la commune. Par contre, le gibet de Galgenweg, symbole de justice bien visible à cette croisée de chemins, a été supprimé en 1815.

Au sud de l'actuel terroir communal, sur le secteur du Thierlach ou zum Thierhurst, il existait un autre village disparu, indépendant du premier Heiteren, nommé Thiernheim, cité dans les archives de 1240. En 1241, il est recensé parmi les biens des chevaliers teutoniques. Mais en 1291, il apparaît comme un fief habsbourgeois, concédé à Jean Schultheiss de Colmar. Ce village est détruit en 1366 par une bande de mercenaires sans solde, nommée autrefois les « Anglais ». À peine reconstruit, il est inondé par de monstrueuses crues dans le ried rhénan successivement en 1391 et 1394. Thierheim, qui n'a peut-être été abandonné plus tard qu'en partie, n'existe apparemment plus à la fin du XVe siècle[12].

Les archives attestent village et domaine castral d'Heiterheim, y compris le tribunal du bailliage, sont gagés de 1305 jusqu'en 1507 à la maison noble dite du « chevalier de Wittenheim » née au XIe siècle. Le village et le château sont brûlés par l'armée bourgeoise de la ville de Colmar, féroce ennemie du seigneur de Witenheim. En 1507, le domaine castral est gagé sans le village aux Stürzel de Buchheim. L'extinction de la lignée mâle du chevalier de Wittenheim est définitive en 1511.

En 1302, la paroisse d'Heiterheim, appartenant au chapitre rural citra rhenum de l'évêché de Bâle, est sous l'autorité d'un recteur d'église. Le sieur Egelolphe III de Ribeaupierre tente d'introduire la religion réformée après 1547, mais recule, sous la pression de la maison Habsbourg d'Autriche, qui, souveraine, impose définitivement un curé catholique en 1556.

Le bailliage de Heiteren, autrefois terre des Habsbourg au XVe siècle, se dévoile entre Ensisheim et Brisach en Brisgau comme une petite enclave de la principauté des Ribeaupierre sur la carte montrant le morcellement des seigneuries alsaciennes après le traité de Westphalie signé en 1648. C'est l'effet d'une faveur continue des rois de France, Louis XIII et Louis XIV, envers le comte de Ribeaupierre, descendant d'une lignée de grands administrateurs des pays rhénans d'Autriche Antérieure.

Enfin, au XVIIIe siècle, la seigneurie échoit à la maison des Larcher, puis la maison dite « de Salomon », qui possèdent chacune un représentant magistrat à la cour souveraine de Colmar.

Détruit pendant la guerre de Trente Ans, le château est reconstruit en 1710. Il figure comme bien national à la Révolution. Habité semble-t-il en partie au début du XIXe siècle, il est endommagé par un incendie en 1840, puis démantibulé pour laisser place au cimetière de la proche église Saint-Jacques, qui connaît alors une importante rénovation néoclassique, intérieure et extérieure. En effet, un chœur semi-circulaire en retrait et une nef à deux étages de baies sont construites de 1839 à 1843 grâce à l'action du maire Louis Blanchard. Un buffet d'orgue est installé par Antoine Herbute en 1844. Il faut attendre 1866 pour l'érection d'un clocher de façade et 1925 pour que l'instrument soit repris par le facteur Joseph Rinckenbach.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en , la population communale d'Heiteren, comme l'ensemble des populations frontalières avec le Reich, est évacuée. Celle-ci revient au cours de l'année 1940. Au cours de la reprise française de l'Alsace, le village est transformé le par l'installation du quartier général du Général Leclerc. Il subit aussi les incessants et destructeurs bombardements de l'artillerie allemande installée au pays de Bade voisin jusqu'en .

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes d'Heiteren se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Démographie

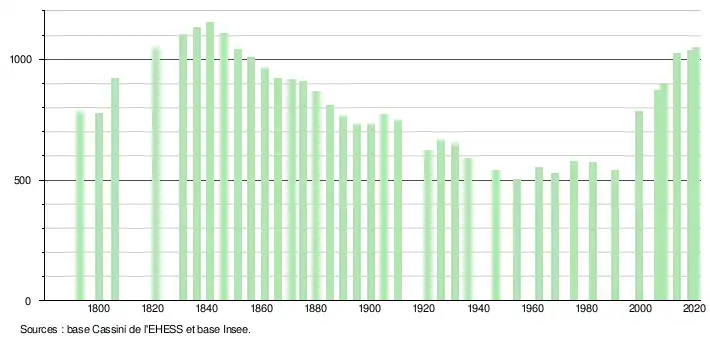

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[16].

En 2020, la commune comptait 1 047 habitants[Note 3], en augmentation de 0,29 % par rapport à 2014 (Haut-Rhin : +1,01 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Personnalités liées à la commune

Jost Kaltenbach (1764-1827), un des premiers soldats décorés de la légion d'honneur pour acte d'héroïsme au combat par Napoléon, revenu au village et qui comptait parmi les « vieux débris ».

Les membres de la famille Blanchard s'affirment parmi les principaux notables du village après la Restauration. Citons en particulier Louis Blanchard (né en 1768, mort en 1847), maire au temps de la reconstruction néo-classique de l'église Saint-Jacques.

Camille Alfred Pabst, né à Heiteren le et décédé à Paris le . D'abord étudiant à Colmar puis Strasbourg, puis peintre amateur à sujets folkloriques et avocat à Colmar. Cet artiste peintre expose déjà au salon de Paris en 1865. Passé professionnel, cet assidu de scènes alsaciennes réside dorénavant à Paris et ses environs dès 1876 même s'il ne cesse de revenir fréquemment trouver l'inspiration dans sa province natale. Ses œuvres reflètent l'amour et la saveur du terroir alsacien. Son tableau La veille du mariage est visible au musée Unterlinden à Colmar. Il est aussi connu pour La préparation des nouilles, encore dénommée Les nouilles (musée des beaux-arts de Strasbourg).

Voir aussi

Bibliographie

- Encyclopédie d'Alsace, édition Publitotal, 1982, en particulier les entrées "Hardt, Heiteren, rieds..."

- Dictionnaire statistique des communes du Haut-Rhin, article Heiteren

- La position d'infanterie d'Heiteren

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Les lieux-dits sont alors nombreux. Parmi ces micro-toponymes apparemment explicites en dialecte local, citons Brunnenplon, Eckenmatten, Grünmatten, Isslach, Jakobsmatt, Kleinfeld, Krottwinckel, Langhurst, Landwasser, Langentagen, Logelerrain, Neun Jucherten, Ochsenweid, Rheinwald, Sarbäumzug, Sauloch, Schlangenmatten, Silsenthal, Spitzzügle, Stelzenzüglen, Stiegfurt, Stockmatten, Thierlach, Überdamm, Unterhartfeld, Vogelhart, Winkelmatten, Zeinmatten. Il faudrait pourtant se garder de les interpréter littéralement par une simple traduction, sans prendre en compte leurs fluctuations parfois révélatrices au cours des siècles antérieurs. Même les formes fractionnées reconnues, les radicaux simples thal pour vallée ou sillon d'écoulement, wald pour forêt de lisière, hart pour forêt sèche, matten pour prés de fauche, feld pour zone de champs cultivés ou espace ouvert, Juchertenpour journaux ou petites parcelles de terre cultivable de l'ordre de l'acre (journées), weid pour prairie, Brunnen pour zone de résurgence d'eau profonde, au plus mystérieux comme wasser pour fond humide (?), rain pour petite ravine ou pente cultivée oblongue ou en nappe ovale (?), hurst pour talus ou front de surélèvement (?), damm pour levée de terre ou digue (?)... peuvent remonter au moins à une période mérovingienne, pour ne pas affirmer gallo-romaine.

- Preuve de l'importance de ce gros village et par conséquent, de l'existence de rivalités séculaires de puissantes lignées paysannes, ainsi moquées ou injuriées jusque dans leur fière posture hégémonique, les sobriquets alors en déclin expriment encore une attitude fabuleuse de la gente animale ou d' objet-symbole : Hase (lièvre), Wölf (loups), Wolfe (louveteaux), Bäre (ours), Schnoke (moustiques), knöpfle (quenelles ou boutons)... L'interprétation est toujours délicate, car il peut s'agir du résultat d'un jeu de langage, associé à l'oralité dialectale, appliqué à une caractéristique, réelle ou imaginaire, du lignage, par exemple une simple déformation phonétique subtile d'un nom-prénom d'un ancêtre ou de la dénomination de la maison ou du domaine en franc-alleu qui a promu la digne lignée raillée.

- Il s'agit de la forêt de la Hardt, décrite ici par l'ancien substantif alsacien hart ou hardt, désignant un type de forêt rhénane ou vosgienne sur sol rapidement sec ou assimilant l'eau, autrefois utile aux pacages des troupeaux et avec des droits d'usage accordés aux riverains par les seigneurs protecteurs de la forêt.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Colmar », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Heiteren s'écrit dans les archives locales Heiterheim en 1303 et 1314, Heytternheim en 1376, Heitterhin en 1500, Heyttern en 1507, Haytteren en 1570 et 1697...

- Après la trouvaille fortuite de statue de vierge noircie, dans un gros tronc de noyer mort et brûlé, une chapelle primitive aurait été érigée avec les restes d'habitations accessibles au XVe siècle. Cette pitoyable chapelle de Thierhurst prend le nom de Notre Dame des douleurs. Celle-ci objet d'une humble dévotion locale puisqu'elle perpétue vraisemblablement une chapelotte dans un vieil arbre sacré, est modifiée radicalement en 1517 en une chapelle somptueuse, érigée en pierre dure, pour matérialiser l'affliction de dame Agnès, riche veuve du chevalier Vincent de Wittenheim. Rapidement abandonnée par la population paysanne indifférent aux destinées des seigneurs oppresseurs, la belle chapelle apparaît fort délabrée lorsque Madame de Châtillon entreprend de financer sa restauration. Elle commence pourtant à redevenir un lieu de pèlerinage. Détruite par la hargne révolutionnaire antireligieuse, ce lieu de pèlerinage de plus en plus reconnu est reconstruit d'abord en 1869/70 puis en 1894 (J. Lévy, "Note pour servir à l'histoire du pèlerinage de ND de Thiershurst près de Heiteren", extrait de la Revue catholique d'Alsace, 1904, 16 pages.)

- Document officiel des Archives Départementales du Haut-Rhin

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.