Hautot-l'Auvray

Hautot-l'Auvray est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie.

| Hautot-l'Auvray | |||||

_mairie.jpg.webp) La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Normandie | ||||

| Département | Seine-Maritime | ||||

| Arrondissement | Dieppe | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Côte d'Albâtre | ||||

| Maire Mandat |

Didier Peulvey 2020-2026 |

||||

| Code postal | 76450 | ||||

| Code commune | 76346 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Hautotais, Hautotaises | ||||

| Population municipale |

315 hab. (2020 |

||||

| Densité | 43 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 45′ 42″ nord, 0° 45′ 07″ est | ||||

| Altitude | Min. 77 m Max. 135 m |

||||

| Superficie | 7,33 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Valery-en-Caux | ||||

| Législatives | Dixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Normandie

| |||||

Géographie

Le village d'Hautot-l'Auvray se trouve sur le plateau du pays de Caux et à 13 kilomètres de la Côte d'Albâtre. Le pays de Caux est un plateau de craie à la surface ondulée et découpée par des valleuses plus ou moins échancrées. Le limon fertile recouvre une grande partie de ce plateau, mais il subit l'érosion éolienne. Les paysages sont d'aspect tabulaire et marqués par l'openfield (champs ouverts) nécessité par la mécanisation agricole. La spécificité du pays de Caux est le clos-masure (ou cour-masure) qui est un espace entouré de haies vives servant de rideau brise-vent. Les arbres sont plantés sur un talus et sont en général des hêtres ou des chênes ou, de nos jours, le peuplier utilisé pour sa rapide croissance. Abritée par cette haie qui crée un micro-climat, une cour complantée de pommiers permet la production du cidre et la protection du jeune bétail. On trouve aussi les bâtiments d'exploitation et d'habitation (ferme). L'évolution des modes de vie conduit à un arrachage ou un manque d'entretien des haies, ce qui accélère l'érosion des sols. Ayant un rôle de brise-vent, les talus plantés également freinent en effet l'écoulement des eaux de pluie. Avec la croissance démographique du XVIIIe siècle, les cours-masures ont fini par former des hameaux, eux-mêmes entourés de haies. Le paysage du pays de Caux ne doit pas être confondu avec le bocage de Basse-Normandie.

Le littoral est constitué de falaises de craie plus ou moins hautes. Les plus célèbres sont celles d'Étretat. Leur couleur blanche explique la désignation « Côte d'Albâtre » pour cette partie de la Normandie. Cette falaise recule plus ou moins rapidement en fonction de l'érosion marine. Les plages sont tapissées de galets, détachés de la falaise et polis par la mer. Ces galets ont néanmoins tendance à migrer et le sable peut affleurer à certains endroits.

Le climat du pays de Caux est océanique : les hivers y sont relativement doux et les étés relativement frais. Les vents dominants viennent de l'ouest ou du sud-ouest. Les tempêtes d'automne ne sont pas rares.

En plus du bourg, il y a trois hameaux : les Heunières, les Autels et le Nouveau Monde (autrefois les Bruyères).

_entr%C3%A9e.jpg.webp) Entrée du bourg d'Hautot-l'Auvray.

Entrée du bourg d'Hautot-l'Auvray._entr%C3%A9e_Les_Autels.jpg.webp) Entrée des Autels.

Entrée des Autels.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Auzebosc », sur la commune d'Auzebosc, mise en service en 1967[7] et qui se trouve à 18 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,5 °C et la hauteur de précipitations de 933,3 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Rouen-Boos », sur la commune de Boos, mise en service en 1968 et à 53 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,1 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,5 °C pour 1981-2010[12], puis à 11 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Hautot-l'Auvray est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

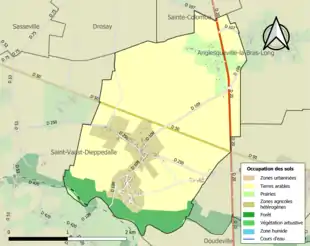

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (91,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (72,4 %), zones agricoles hétérogènes (12,3 %), forêts (8,6 %), prairies (6,7 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

La première mention connue, sous la forme hotot date de 1060 dans le cartulaire de Jumièges (C. folio 12 v°) et, en 1218, on trouve celle de l'Auvéré[21].

C'est une des cinq communes de Seine-Maritime portant ce nom, mais il existe aussi des hameaux et des lieux-dits le portant. De même, dans le Calvados, Hotot-en-Auge, Hottot-les-Bagues, etc. Tous contiennent tot issu de l'élément norrois bien connu toft signifiant « domaine rural, village » et l'élément vieil-anglais hoh « pente, hauteur, élévation » datant de la même époque, attesté également dans certains toponymes en -hou, la signification serait « domaine sur une pente »[21]

Il correspond au toponyme anglais Huttoft du Lincolnshire[21]. Quant au qualificatif -l'Auvray, il dérive du nom du seigneur local Alvred(us) d'origine anglo-saxonne devenu le nom de famille Auvray[21], toujours porté en Normandie, même nom qu'Alfred.

Histoire

La paroisse de Hautot-l'Auvray avant la Révolution, était du doyenné de Canville-les-Deux-Eglises, de l’archidiaconé du Petit Caux, du Parlement, de la Chambre des Comptes et de la Cour des Actes de Rouen, du Bailliage de Caux, de la vicomté de Cany, de la généralité de Rouen et de l’élection de Caudebec.

Le patron d’Hautot-l’Auvray est saint Martin, évêque de Tours.

Dès le XIIe siècle, c’était l’abbaye de Jumièges qui présentait à la cure. Dans une bulle de l’an 1147, le pape Eugène III confirme à l’abbaye de Jumièges la possession de l’église de Hautot.

Voici ce que nous trouvons dans le pouillé d’Eudes Rigaud : « Ecclesia hotot Alverici. Abbas Gemmeticensis patronus. Valet viginti quinque librae. Parochiani nonaginti Stephanus presbiter, Presentatus a dominus abbate, receptus ab Archiepiscopo Theobaldus (Thibaud d’Amiens )”.

L’abbé de Jumièges déclare dans un aveu que son monastère a le droit de présenter à la cure à cause d’un fief situé dans l’étendue de la paroisse. L’abbaye céda dans la suite aux célestins de Rouen le patronage, les dîmes, les oblations et les autres revenus qu’elle avait à Hautot-l’Auvray à condition d’une rente de trente sous par an et à condition aussi que les célestins seraient tenus à fournir la pension canonique du vicaire perpétuel. Le contrat fut confirmé par l’archevêque de Rouen le .

Dans le pouillé des bénéfices du diocèse de Rouen imprimé en 1738, la cure de Hautot à la présentation des célestins de Rouen valait huit cents livres et la paroisse avait cent feux.

À part l'agrandissement de la chapelle des Autels en 1648, on sait peu de choses sur l'histoire d'Hautot.

À la Révolution, les Lestandart, seigneurs d'Hautot, émigrent, le curé Brasdefer jure fidélité à la Constitution civile du Clergé et devient le premier officier d'état civil. La chapelle des Autels est vendue comme bien national. En , il y a une certaine émotion, on bat le tambour et un bourrelier est arrêté sans que l'on en connaisse la raison ni son devenir.

La population après avoir dépassé le millier d'habitants est descendue régulièrement et des hameaux ont disparu : le Petit Bout incorporé au Nouveau Monde, la Valette et le Frébois partagé avec Saint-Vaast-Dieppedalle.

Les seigneurs d'Hautot l'Auvray

Selon les abbés Bunel et Tougard[22], en 1095, le seigneur d'Hautot aurait participé à la première croisade sans que l'on ait plus de renseignement à ce sujet. Le nom même du village Hotot Alveridi ou Hotot d'Alveredus ( Alfred) donne le nom d'un des premiers propriétaires de cette terre. Mais nous ne savons pas à quelle source ont été puisés ces renseignements.

En 1171, Richard de Canville "fait don de la tierce partie des dîmes de Hautot-l'Auvray dont ses auteurs (parents) avaient déjà donné les deux parts[23]. Les archives de l'abbaye de Jumièges parlent de cette terre d'aumône comme « seigneurie d'Hautot l'Auvray ».

Bien que l'on trouve ponctuellement un Jacques de Civille (mort en 1637) comme seigneur, entre autres, d'Hautot l'Auvray[24], du XVe siècle au XVIe, c'est la famille Pevrel[25] qui est donnée comme tenant la terre d'Hautot. Elle dépend de la « sergenterie de Cany, chatellenye de Canyel »[26]. L'aventure commence avec l'arrivée pendant la guerre de Cent Ans de

Jean I Pewrell qui s'installe en Normandie. Ses deux fils combattent dans les camps adverses : Guillaume pour le roi de France Charles VII. Sa descendance, s'il en a eu une, n'est pas connue. Il est tué au siège d'Harfleur.

et Jean II pour le roi Henri V. Il en est récompensé en 1448 par le fief de Varengeville. Il épouse Thomasse de Tournebu qui lui donne deux fils :

Jean III et Guillaume, ils sont coseigneurs d'Hautot l'Auvray, de Bémécourt, Varengeville par leur père et du fait de la succession de Jean de Tournebu leur grand-père. C'est la première mention d'Hautot pour les Pevrel. Le fils de Jean III :

Robert de Pevrel, tué au siège de Gerberoy, est écuyer, seigneur d'Offranville, Chandolan, et Bémécourt. Il épouse en 1456 (ou 1451) Raouline de Caux, dame de Montérolier, Hautot l'Auvray, Mesnil-Durdent et Saint Denis de Vassonville. De leur union :

Guillaume, chevalier, sire de Montérolier et de Bémécourt « avoue » en 1503 le fief de Grouchy, le fief de Mesnil(-Durdent) et 2/8 de fief à Hautot-l'Auvray.

La suite varie selon les textes mais on retrouve les 2/8 de fief d'Hautot. Il apparaît un Anne de Pevrel qui est soit le petit-fils de Guillaume, soit son frère. Quoi qu'il en soit, cet Anne de Pevrel épouse en 1547 Catherine-Charlotte de Fumechon. De cette union :

René puis leur petit-fils Louis dont la fille Françoise épouse en 1661

François Arnois[27] ou Harnois, "capitaine général pour le Roy en sa côte du pays de Caux. Il est sieur de Blangues et d'Hautot.

François d'Arnois, leur fils, a une fille Marie qui épouse en 1722

François Alexandre de Banastre de Parfondeval né en 1695. Leur fille Marie Françoise de Banastre[28] épouse en 1747

Charles Antoine de Lestandart (1716-1797).

Louis de Lestandart, leur fils, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, est nommé maire d'Hautot à la Restauration. En 1823, il est remplacé car il a vendu ses biens à « fonds perdus » et a quitté la commune[29].

Conclusion

Il reste, bien sûr, beaucoup de points obscurs : d'où vient cette partition en 2/8 ? De la donation en « terre d'aumône » de 1171 ou d'une succession en l'absence d'héritier mâle ? De même, cette arrivée d'un Civille laisse penser qu'il y avait un autre fief à Hautot mais le registre de 1503 n'en parle pas.

Blasonnement des familles rencontrées

Pevrel : d'or fretté d'azur, le tout chargé d'un lion issant de gueules.

Arnois : de gueules, au chevron d'argent, accompagné en pointe d'un heaume ou casque taré de front, fermé d'une grille du même.

Banastre : de gueules à la bande d'argent accompagnée de deux molettes du même.

L'Estandart : d'argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules, chargé sur l'épaule d'un écusson du premier à trois fasces du troisième.

Blason des Pevrel.

Blason des Pevrel. Blason des Arnois.

Blason des Arnois. Blason des Banastre.

Blason des Banastre. Blason des Lestendart.

Blason des Lestendart.

Politique et administration

Démographie

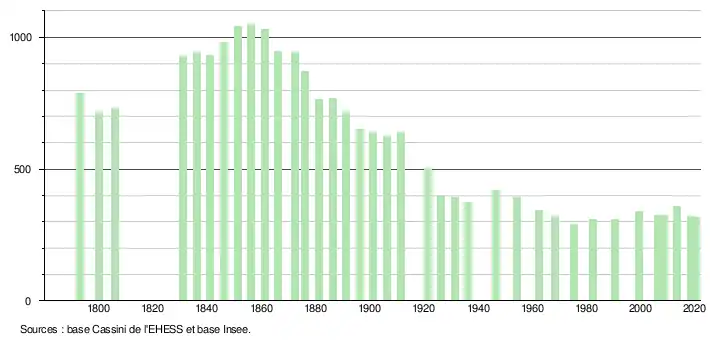

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[32].

En 2020, la commune comptait 315 habitants[Note 7], en diminution de 12,01 % par rapport à 2014 (Seine-Maritime : −0,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

L'église Saint-Martin

Les parties les plus anciennes, du XIIIe siècle, sont le chœur et le clocher. Ce dernier, entièrement en calcaire local se situe à la croisée du transept qui devait déjà exister. Le chaînage du chœur et le fenestrage sont aussi en calcaire mais le remplissage est en silex.

Au XVIIe siècle, l'abbé Jacques Symon, un riche curé, fait refaire la nef et installe une contre-table de style Louis XIII, la plus belle de l'arrondissement d'Yvetot selon l'abbé Cochet. On lui doit aussi les fonts baptismaux en grès.

Derrière le chevet plat se trouve une sacristie en « brique de Saint-Jean » qui semble être du XVIIIe siècle.

En 1869, il est décidé d'agrandir l'église mais la guerre de 1870 et l'occupation prussienne retardent le projet. En 1874, une nouvelle nef, deux bas-côtés et les deux bras d'un transept en grès[35] et briques jaunes se greffent sur la base du clocher préservé grâce à l'intervention de l'abbé Cochet.

Le cardinal Henri de Bonnechose, archevêque de Rouen, dédicace la nouvelle construction qui ne sera réellement terminée qu'en 1890 par celle d'une nouvelle sacristie.

_%C3%A9glise_et_monument_aux_morts.jpg.webp) Église Saint-Martin, tour, chevet et sacristie.

Église Saint-Martin, tour, chevet et sacristie._%C3%A9glise_ext%C3%A9rieur.jpg.webp) Église Saint-Martin, le nef en longueur.

Église Saint-Martin, le nef en longueur._%C3%A9glise%252C_autel_principal%252C_retable.jpg.webp) l'autel principal

l'autel principal

Chapelle des Autels

On ne sait pas ce qui a conduit à son édification dans le hameau qu'Hautot partage avec la commune voisine de Fultot. Le terme latin d'Altare, autel qui a donné Autels, Autêts ou Authieux en Normandie a eu très tôt le sens d'église secondaire, ce qui semble être le cas ici car par deux fois en 1580 et en 1678 des tentatives de récupérer son patronage et surtout les revenus qui allaient avec ont conduit les tribunaux à confirmer la cure d'Hautot dans sa possession. De plus, le terrain autour de la chapelle était réservé aux enfants mort-nés du village.

La partie la plus ancienne de l'édifice serait du XIIe siècle, bâtie en silex liés à la chaux (il faut attendre le XVe siècle pour avoir des outils capables de tailler le grès). Elle ne devait être éclairée que par de petites fenêtres semblables à des meurtrières (deux restantes ont été redécouvertes lors des dernières restaurations), les autres probables ayant été replacées par quatre grandes ouvertes au XVIIe siècle.

C'est de cette époque que date la partie la plus récente : en 1646, à cause de la grande affluence de pèlerins, il est décidé d'allonger la chapelle par une construction soignée en grès doublés de briques de Saint-Jean, plus haute, plus large, terminée par une abside polygonale et couverte par une classique voûte en « carène de navire ».

Le porche d'entrée et le clocheton datent, selon l'abbé Cochet, du XIXe siècle.

_chapelle_des_Autels_(02).jpg.webp) La chapelle des Autels.

La chapelle des Autels._chapelle_des_Autels_(03).jpg.webp) la chapelle des Autels.

la chapelle des Autels.

Histoire :

La première mention de la chapelle des Autels apparaît en 1427 lors d'un don d'une vergée de terre qui lui est faite. Dépendante donc de la paroisse d’Hautot qui elle-même relevait de l’abbaye de Jumièges, elle est cédée avec elle aux célestins de Rouen en 1523.

Elle fut probablement pillée pendant les guerres de religion.

Elle était au centre d’une foire très fréquentée qui avait lieu le lendemain de la fête principale de la chapelle (la Nativité de la Vierge), le jour de la Saint-Gorgon et qui fut transférée en 1856 sur la place des Marquets dans le village avec peu de succès d’ailleurs.

Cette popularité n’allait pas sans débordements : le cardinal d’Aubigné en 1714, parce que « le concours extraordinaire de peuple qui s’y fait ne concourait pas à la sanctification des peuples et qu’il y aurait arrivé quelques scandales » y suspend l’administration des sacrements. De même en 1824, le curé transfère les « quarante heures » de la chapelle à l’église parce qu’elles entraînent « des bals et autres désordres ».

Vendue à la Révolution, puis cédée au curé qui la lègue à sa servante, elle est revendue par cette dernière à la fabrique pour deux mille francs en 1830.

Pendant les travaux de reconstruction de la nef de l’église, en 1874 et 1875, elle la remplace pour la célébration du culte.

Les messes continuent à y être célébrées jusque dans les années 1960 ; en particulier pendant la Grande Guerre tous les jeudis pour les Poilus, ensuite jusqu’en 1925 pour le départ des conscrits.

En 1949, à la suite de vœux des paroissiens d’Hautot et de Vautuit, furent installées quatre verrières dans le chœur.

Avec la raréfaction du clergé et la diminution de la pratique religieuse, la fréquentation de la chapelle s’amenuisa. En 1977, elle est désacralisée et il sera même question de la vendre à un particulier.

En 1988, une association se crée dans le but de préserver et de redonner vie à ce monument qui a tenu pendant des générations une place importante dans la vie des Hautotais.

- Le monument aux morts.

_monument_aux_morts.jpg.webp)

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de la commune de Hautot-l'Auvray se blasonnent ainsi : Le léopard d'or sur champ de gueules rappelle les armes de la Normandie.

|

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Auzebosc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Hautot-l'Auvray et Auzebosc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Auzebosc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Hautot-l'Auvray et Boos », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rouen-Boos - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- F. de Beaurepaire, Les Noms de communes et anciennes paroisses de la Seine-Maritime, éditions Picard, 1979

- Joseph Bunel et Albert Tougard, Géographie de la Seine-Inférieure

- Abbé Julien Loth, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges, 1883-1885

- François Xavier Simon, Inventaire des archives du doyenné de Doudeville par le doyen, Rouen, Mégard, 1857

- Dictionnaire historique de toutes les communes de l'Eure

- Auguste Beaucousin, Registre des fiefs et arrière-fiefs du bailliage de Caux en 1503, Rouen, A. Lestringant, 1891

- Généalogie Hervé Lainé-Bucaille

- Selon une autre généalogie, elle serait issue d'un remariage avec Madeleine de Belleville. En ce cas, il y aurait rupture de lignée.

- Annales paroissiales d'Hautot-l'Auvray-Pierre Alphège Marre-curé d'Hautot-1878-Manuscrit à la paroisse de Doudeville (76)

- « Municipales 2020. Didier Peulvey accède au fauteuil de maire à Hautot-l’Auvray : Pour son mandat de maire, Didier Peulvey sera entouré de trois adjoints à Hautot-l’Auvray », Paris-Normandie, « Didier Peulvey, avec six voix pour et cinq bulletins blancs, correspondant aux voix des cinq élus du deuxième tour, désormais dans l’opposition. ».

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Il a existé jusqu'à la fin du XIXe siècle des carrières de grès autour de Saint-Valery-en-Caux