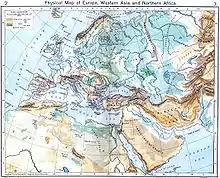

Géographie physique

La géographie physique, appelée aussi géographie naturelle ou physiographie[1], est la branche de la géographie qui décrit la surface de la Terre. C'est donc par définition une science de la nature qui permet de comprendre la Terre actuelle, les évolutions passées et celles à venir. Elle s'intéresse dans une moindre mesure aux activités humaines, et plus généralement aux activités animales, essentiellement dans le cadre du rapport qu'entretiennent l'homme et la nature, et notamment les impacts de l'homme sur le climat et les transformations de la surface terrestre, d'origines naturelles et humaines, et leurs conséquences.

Disciplines

La géographie physique englobe plusieurs disciplines :

- la géomorphologie (dont l'orographie) est la science qui s'intéresse à la description du relief terrestre actuel expliqué principalement par les incidences du climat et de la structure géologique. Cette discipline cherche à comprendre la formation des reliefs, ainsi que l'histoire et la prédiction des reliefs futurs grâce à des expériences de terrain et à des modélisations numériques (géomorphométrie) ;

- l'écologie du paysage est l'étude de la variation spatiale dans les paysages à différentes échelles, incluant les causes biophysiques et sociales et les conséquences de l'hétérogénéité écopaysagère ;

- la pédologie est l'étude scientifique des sols dans leur environnement naturel. Elle est l'une des deux branches principales de la science des sols avec l'édaphologie. La pédologie traite essentiellement la pédogenèse, la morphologie du sol et la classification des sols. En géographie physique, la pédologie est largement étudiée en raison des nombreuses interactions entre le climat (eau, air, température), la vie dans le sol (micro-organismes, plantes, animaux), les matières minérales présents dans les sols (cycles biogéochimiques), ainsi que sa position et ses effets sur le paysage ;

- l'hydrologie est la science qui a pour objet l'étude des eaux, de leur nature et de leurs diverses propriétés (mécaniques, physiques et chimiques). Cette discipline englobe l'eau des rivières, des lacs, les aquifères et dans une certaine mesure les glaciers. Elle comprend différents sous-domaines qui examinent les masses d'eau spécifiques ou leurs interactions avec d'autres sphères, par exemple la limnologie et l'écohydrologie ;

- la glaciologie est l'étude des glaciers, de leur répartition, de leur influence, de leur évolution. Cette discipline peut également participer à l'analyse de l'évolution climatique et à comprendre les effets du réchauffement climatique et des climats des ères précédentes ;

- l'océanographie est l'étude scientifique du milieu marin (fonds océaniques, masse des eaux et les zones limites des mers). La discipline couvre un caractère généraliste et traite également les organismes marins et les écosystèmes (océanographie biologique); les courants marins, les vagues et les dynamiques des fluides géophysiques (océanographie physique); la tectonique des plaques et la géologie du fond de mer (océanographie géologique); et les flux de diverses substances chimiques et physiques dans l'océan et à travers ses frontières (océanographie chimique) ;

- la géographie littorale est la branche de la géographie physique qui étudie les zones côtières ;

- la biogéographie est l'étude scientifique de la distribution des animaux et des végétaux dans la biosphère, leurs groupements et leurs rapports avec le milieu, aux époques géologiques comme aux temps modernes. Cette discipline est divisée en cinq sous-disciplines comme: la biogéographie, la paléobiogéographie, la phylogéographie, la zoogéographie et la phytogéographie ;

- la climatologie est la science qui étudie les caractéristiques et les évolutions des climats sur une période temporelle dans le long terme (à ne pas confondre avec la météorologie, qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques et de la prévision du temps sur une période temporelle à court-terme). La climatologie examine aussi bien la nature des microclimats (locaux) que des macroclimats (globaux), que des influences climatiques naturelles et anthropiques. Cette discipline scientifique est subdivisée en d'autres sous-disciplines telles que la paléoclimatologie ;

- la paléogéographie est la science qui étudie les périodes géologiques anciennes et en particulier celles de la formation des océans et des continents afin de reconstituer la géographie de la Terre à travers les ères géologiques remontant à plusieurs milliards d'années. C'est donc une science à la croisée des sciences géographiques, de la paléontologie et de la géologie puisqu'elle se sert de preuves géologiques (fossiles) et du paléomagnétisme, ainsi que de l'évolution de la dérive des continents et de la tectonique des plaques.

Ces domaines intègrent les connaissances de milieux connexes à l'intérieur d'un cadre spatio-temporel, d'où leur présence en géographie. C'est ainsi que la géologie, l'hydraulique, la physique, la chimie et la biologie, entre autres, sont utilisées dans ces disciplines et traitées en interactions les unes par rapport aux autres.

Histoire de la géographie physique

Géographie d'Ancien Régime

Sous l'Ancien Régime, l'étude de la nature est le fait de savants à la fois naturalistes et géographes[2].

XIXè siècle : précurseurs

Alexandre de Humboldt, à la fois explorateur, géologue, climatologue et biologiste est l'un des fondateurs de la géographie physique et de la géographie botanique[2].

Années 1950-1970 : triomphe et prééminence de la géomorphologie

Pendant les décennies 1950 à 1970 la géographie physique est dominante dans la géographie française. Elle est centrée sur la géomorphologie au détriment de la climatologie, de la biogéographie et de l'hydrologie, plus marginales. Elle reste marquée par Emmanuel de Martonne et sa conception de la géographie[3].

Les principales figures de cette géographie sont Pierre Birot et Alain Godard[3]. Ils mobilisent des méthodes naturalistes et des techniques de laboratoires inspirées de la géologie, notamment quaterniste[3].

Naissance de nouvelles approches (fin des années 1960)

A partir de la fin des années 1960, Georges Bertrand et Jean Tricart proposent de nouvelles approches de la géographie physique qui mettent davantage en relation les diverses composantes du système terre et tiennent compte des sociétés[3].

Georges Bertrand reprend le concept issu de la géographie soviétique de « géosystème »[3] - [4]. Celui-ci inclut l'écosystème et les interactions entre le milieu biophysique et les activités sociales humaines. Il permet « d’aborder de manière globale les rapports entre nature et société en s’appuyant sur une démarche systématique »[4].

Jean Tricart et Jean Kilian défendent une approche nommée « éco-géographie » selon laquelle les structures économiques et sociales influent sur l'écosystème[3].

Depuis les années 1980 : prise en compte des questions sociales

Les approches de géographie physique tenant compte des sociétés s'affirment dans les années 1980 à travers la prise en compte de nouvelles problématiques comme l'érosion d'origine anthropique. Ces approches font aussi l'objet de résistances de la part de certains géographes physiciens attachés à la géomorphologie et font face à un certain rejet des données physiques de la part de la géographie humaine et de l'analyse spatiale[3]. A cette période, la nature est aussi de plus en plus médiatisée au travers des discours écologiques, ce qui pousse des géographes physiciens à réorienter leurs recherches vers la géographie de l'environnement[3].

Géographes-physiciens célèbres

Voir l'article Liste de géographes pour une liste exhaustive.

- Ératosthène est l'inventeur de la discipline à travers la géodésie, et le premier homme connu à avoir pu estimer correctement la taille de la Terre.

- Ptolémée réunit les savoirs grecs et romains dans son livre Geographia.

- Avicenne (980-1037) formule la loi de la superposition et le concept de l'uniformitarisme dans Le Livre de la Guérison

- Al Idrissi (Dreses, 1100) dessine la Tabula Rogeriana, la carte du monde la plus précise des temps pré-modernes.

- Gerardus Mercator (1512-1594), un cartographe, invente la projection Mercator.

- Bernhard Varenius (1622-1650) écrit son important travail Géographie générale (1650).

- Mikhail Lomonosov (1711-1765) est le père de la géographie russe et fonde la glaciologie.

- Alexander von Humboldt (1769-1859) est considéré comme le père de la géographie moderne. Il publie Kosmos et fonde la biogéographie.

- Arnold Henry Guyot (1807-1884) note la structure des glaciers et avance la compréhension du mouvement glaciaire, en particulier dans le flux rapide de glace.

- Louis Agassiz (1807-1873) est l'auteur d'une théorie glaciaire qui conteste la notion d'une Terre qui se refroidirait régulièrement.

- Alfred Russel Wallace (1823-1913) est le fondateur de la biogéographie moderne.

- Vassili Dokoutchaïev (1840-1903) est un patriarche de la géographie russe et le fondateur de la pédologie.

- Wladimir Peter Köppen (1846-1940) développe la classification climatique la plus importante et fonde la paléoclimatologie.

- William Morris Davis (1850-1934) est le père de la géographie américaine. Il fonde la géomorphologie et développe la théorie du cycle géographique.

- Walther Penck (1888-1923) est le promoteur du cycle d'érosion (en) et de l'apparition simultanée du soulèvement et de la dénudation.

- Sir Ernest Shackleton (1874-1922) est un explorateur de l'Antarctique.

- Robert E. Horton (1875-1945) fonde l'hydrologie moderne et introduit des concepts tels que la capacité d'infiltration et l'écoulement terrestre.

- Willi Dansgaard (1922-2011) est un paléoclimatologue spécialiste du Quaternaire. Il utilise les isotopes de l'oxygène et co-identifie l'événement de Dansgaard-Oeschger.

- Hans Oeschger (1927-1998) est un paléoclimatologue pionnier dans les recherches sur le noyau de glace, co-identifiant des événements Dansgaard-Oeschger.

- Richard Chorley (1927-2002) est un acteur-clé de la révolution quantitative et de l'utilisation de la théorie des systèmes en géographie.

- Nicholas Shackleton (1937-2006) montre que les oscillations climatiques au cours des derniers milliers d'années pourraient être corrélées avec les variations de l'orbite terrestre.

Publications

Revues francophones

Notes et références

- Jean DRESCH, Philippe PINCHEMEL, Pierre GEORGE, Céline ROZENBLAT, Dominique CROZAT, Jean-Paul VOLLE, « GÉOGRAPHIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 30 août 2017. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/geographie/

- Yvette Veyret, Richard Laganier et Helga-Jane Scarwell, L'environnement. Concepts, enjeux et territoires, Armand Colin, , 272 p., p. 17-37

- Yvette Veyret, « La géographie physique des vingt-cinq dernières années en France. Etat des lieux », Belgeo. Revue belge de géographie, no 2, , p. 145–156 (ISSN 1377-2368, DOI 10.4000/belgeo.16228, lire en ligne, consulté le )

- Monique Barrué-Pastor et Tatiana Muxart, « Le géosystème : nature « naturelle » ou nature « anthropisée » ? », dans Sciences de la nature, sciences de la société : Les passeurs de frontières, CNRS Éditions, coll. « Hors collection », (ISBN 978-2-271-07978-7, lire en ligne), p. 259–266

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Paul Amat, Lucien Dorize, Charles Le Cœur, Emmanuelle Gautier, Éléments de géographie physique, Paris, Bréal, coll. Grand Amphi, 2002, (ISBN 2749500214) : un manuel pour les étudiants de premier cycle.

- Yvette Veyret et Jean-Pierre Vigneau (dir.), Géographie physique. Milieux et environnement dans le système terre, A.Colin, 2002. (ISBN 2-200-25-236-6)