Géographie de la Saintonge

La Saintonge appartient géographiquement au Sud-Ouest de la France, dans l’entité régionale connue sous le vocable générique des Charentes qui rassemble également l’Angoumois et l’Aunis et qui est composée des départements de la Charente et de la Charente-Maritime.

.svg.png.webp)

Dès ses lointaines origines, l'ancienne province de la Saintonge a eu pour capitale historique Saintes, cette dernière demeurant toujours la principale ville d'une région naturelle aux multiples aspects tant géographiques qu'économiques.

Généralités

Les 4/5 du territoire de la Charente-Maritime sont représentés par la Saintonge dont une partie a été amputée pour former la Charente lors de la création des départements en 1790.

Cette ancienne province qui a pour centre géographique Saintes - dont elle tire son nom - se caractérise par une diversité de terroirs qui forment autant de micro-régions assez bien individualisées et qui sont chacune polarisées par une petite ville dominante.

C’est à la fois une région littorale, qui englobe la plus grande île charentaise, l'île d'Oléron, et qui est bordée par le plus vaste estuaire de l’Europe, la Gironde, et une région continentale, caractérisée par des bas-plateaux aux sols différenciés et à l’altimétrie moyenne où viennent s’écouler des fleuves et des rivières dans des vallées peu encaissées et le plus souvent dissymétriques.

Ainsi, plusieurs micro-régions compartimentent-elles la Saintonge où la vallée de la Charente sert de trait d’union entre ces différents ensembles géographiques.

Les différents espaces géographiques de la Saintonge

La Saintonge du Nord

Située à l’est et au nord-est de la Charente-Maritime, cette portion de la Saintonge correspond en partie à l’ancienne appellation historique de la Basse Saintonge à laquelle s’est greffée une fraction du Poitou mais elle s’applique dans son ensemble à l’actuel arrondissement de Saint-Jean-d'Angély qui recouvre pratiquement tout le Pays des Vals de Saintonge.

La Saintonge du Nord est celle qui porte les plus hautes collines du département de la Charente-Maritime. C’est en effet en limite du département des Deux-Sèvres que se situe le point culminant de la Charente-Maritime avec 173 mètres relevés au coteau du bois de Chantemerlière, dans la petite commune de Contré. C'est encore dans cette dernière que se situe le deuxième point culminant du département, au site du Signal avec ses 166 mètres et plusieurs autres sommets de hauteur semblable[N 1]. Dans l’ensemble, les altitudes de ce bas plateau s’élèvent d’ouest en est, de 30-50 mètres à plus de 150 mètres. Ce relèvement soudain du relief vers l'est est lié aux premiers contreforts méridionaux du seuil du Poitou qui déborde sur le nord-est de la Charente-Maritime et y fait émerger les plus hautes collines du département. Ce secteur géographique assez individualisé, formé de hautes collines et de massifs forestiers, correspond ici à une portion du Poitou qui a été annexée à la Saintonge pour y former le département de la Charente-Maritime. Les grandes forêts, à l’état résiduel aujourd'hui, sont situées aux marges de cette région assez vallonnée (forêt de Chizé, forêt d'Aulnay, forêt de Chef-Boutonne, forêt de Fontaines), où les hautes collines portent des sols ingrats et difficiles à travailler. Ces terres froides, peu accueillantes pour l'agriculture, ont favorisé de bonne heure l'exode rural.

Par contraste, le bas-plateau de la Saintonge du Nord qui s’étire en direction de l’Aunis, vers l’ouest, par des altitudes plus modérées et qui s’abaissent doucement est plus accueillant. Les vallées de la Boutonne et de ses affluents principaux (Trézence, rive droite, et Nie, rive gauche), qui sont bordées de larges peupleraies, entaillent doucement le plateau aux sols calcaires et marneux du Jurassique supérieur.

Longtemps adonnée à la vigne qui donnait un vin très recherché et une eau-de-vie de qualité, puis à l’élevage laitier et à la polyculture, c’est aujourd’hui une riche terre céréalière, aux rendements élevés et aux productions variées dont les principales sont le blé, l'orge et le maïs et, pour les oléo-protéagineux, le tournesol et le colza. D’une terre de semi-bocage qu’elle entretenait encore jusqu'à la fin des années 1960, la Saintonge du Nord dénommée Saintonge agricole dans les instances agricoles a considérablement modifié son paysage agricole. Des remembrements intensifs ont été opérés volontairement dans les trois dernières décennies et ont favorisé des regroupements de terres que l'exode agricole a largement facilités. Les exploitations agricoles, abandonnant l'ancien système du bocage, se font maintenant sur le mode des openfields où les champs ouverts sur de vastes étendues confèrent aujourd'hui à la Saintonge agricole un véritable paysage de Beauce. Elle prolonge ainsi à l’est la riche plaine céréalière de l’Aunis, mais elle en diffère nettement par son relief ondulé et la présence de collines. Cependant, ce type de paysage agricole moderne se prolonge sans discontinuer à l'est en direction du Ruffécois, dans le département voisin du nord de la Charente, qui en a les mêmes aspects agricoles.

Au sud-est s’individualise le Pays-bas de Matha qui fait exception à cet ensemble régional, bien qu'il lui appartienne par son soubassement géologique ; il s'agit en effet d'une dépression dont l'altitude moyenne est de 20 mètres, au sein de laquelle coulent l'Antenne et ses nombreux petits affluents. Cette cuvette, au relief de pénéplaine, contraste avec le plateau escarpé des Borderies, qui la domine à l'ouest, du haut de ses 80 mètres[1].

Saint-Jean-d'Angély est la ville principale de cette région longtemps affectée par l’exode rural et menacée aujourd’hui par le vieillissement de la population et la désertification rurale. La ville demeure cependant un petit centre d’industries diversifiées (agro-alimentaire, travail du bois, métallerie, construction) mais davantage un actif centre de services tertiaires grâce à ses fonctions administratives variées et une place commerciale de premier plan entre Niort, au nord, et Saintes, au sud. Carrefour routier incontournable, desservie par l'A10, Saint-Jean-d'Angély est aussi une ville touristique au riche patrimoine urbain et aux activités de loisirs et culturelles très diversifiées.

Matha, dans le Pays-bas de Matha, et Saint-Savinien, sur la Charente sont de gros chefs-lieux de canton qui demeurent des marchés ruraux et des centres de services mais n’exercent pas l’influence de Saint-Jean-d'Angély, véritable « capitale » de la Saintonge du Nord que seule Saintes, au sud, peut rivaliser.

La Saintonge centrale

Comme son nom l'indique, la Saintonge centrale correspond à la partie centrale du département de la Charente-Maritime, occupée en gros par l’arrondissement de Saintes, et dont le Pays de Saintonge romane se rapproche le plus dans ses contours.

Elle est délimitée au nord par le plateau de la Saintonge du Nord, à l'ouest par les vallées de la Charente et de l'Arnoult, au sud-ouest par la Saintonge maritime, et au sud par la Haute Saintonge. À l’est, elle est contigüe à la Saintonge charentaise entièrement située dans le département voisin de la Charente et organisée autour de Cognac.

Il s'agit là également d'un bas-plateau, aux sols très différenciés (calcaires et siliceux au nord du fleuve, crayeux et marneux au sud), au sein duquel s'encaisse la Charente en une vallée dissymétrique. Cette riante vallée s'évase sur sa rive gauche, où prédominent des prairies alluviales souvent inondées lors des crues hivernales, tandis que sur la rive droite, des falaises, quelquefois abruptes et surplombant le fleuve, portent des villages perchés, comme celui de Saint-Sauvant, site pittoresque surnommé flatteusement le "Rocamadour de la Saintonge"[2].

L'altimétrie moyenne de cette région est assez comparable à celle relevée en Saintonge du Nord, les altitudes étant comprises entre 30 et 60 mètres de hauteur de part et d'autre du fleuve, et même davantage dans le plateau des Borderies, où elles atteignent 100 mètres en limite du département de la Charente, près de Burie.

Elles s'inclinent toutes en direction de l'ouest, où le plateau saintongeais, au contact du marais de Brouage, laisse paraître par endroits un ancien trait de côte, issu de l'ancien rivage du golfe des Santons. Sur cet ancien golfe, aujourd'hui entièrement comblé, s'évasait l'Arnoult en un très vaste estuaire, dont les falaises mortes sont visibles notamment à Pont-l'Abbé-d'Arnoult et à Sainte-Radegonde au site pittoresque des falaises mortes de La Cadorette. La Charente et ses affluents (Bramerit en rive droite, Né, Seugne, Arnoult en rive gauche), s'écoulent dans des vallées basses dont l'altimétrie est partout inférieure à 20 mètres. Le delta des Seugnes, en amont de Saintes et sur la rive gauche de la Charente, crée un paysage original de marais fluviatiles, d'une très grande richesse écologique.

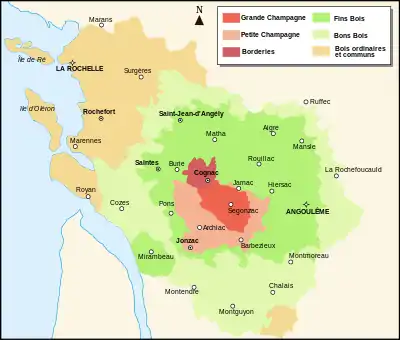

La Saintonge centrale est avant tout une grande région viticole qui prolonge à l'ouest la riche région du Cognaçais. Dénommée sous le vocable de « Saintonge viticole » par les administrations agricoles, elle tire sa richesse principalement de la vigne, pour la production des célèbres eaux de vie de cognac et du pineau des Charentes. Au nord du fleuve, la vigne est encore très importante et est soigneusement entretenue dans les Borderies. Au sud de la vallée de la Charente, dans la région de Pons et de Gémozac, se trouvent les vignobles les plus étendus du département. Ces vignes, classées[3] en fins bois et bons bois dans leur grande majorité, produisent des eaux de vie de qualité, et particulièrement celles qui proviennent du Pays Buriaud dont les vignes sont classées dans la zone délimitée des Borderies[4].

Au côté de la viticulture, d’autres productions agricoles complètent cette économie rurale, riche et diversifiée. Les cultures fruitières (pommes, poires, fraises notamment) ainsi que l'horticulture sont particulièrement bien développées autour de Saintes, tandis que la région de Gémozac et la vallée moyenne de la Seudre, au sud de Saintes, sont le domaine privilégié des cultures maraîchères et des pépinières viticoles. À l’ouest de Saintes, au contact du marais de Brouage et le long de la vallée de l’Arnoult, dont le cours inférieur a été canalisé au début du XIXe siècle, des cultures maraîchères et légumières ont longtemps fait de cette région le jardin potager de la Charente-Maritime. À l'ouest de Saintes sur le plateau des bois saintongeais, la céréaliculture progresse aux dépens de l'élevage laitier, mais ce dernier se maintient sur les prairies en bordure de la Charente, appelées localement les "prées", notamment sur la rive gauche du fleuve.

Cette région a comme centre urbain principal la ville de Saintes. L'aire urbaine de Saintes s'est beaucoup étendue dans la dernière décennie, elle affirme sa deuxième place dans le département, autant par sa population que par son économie. Saintes exerce une très forte influence urbaine en Saintonge et rend cette région de plus en plus attractive. Même les villes de Pons et de Gémozac contribuent à ce dynamisme régional. Si cette région s’urbanise de plus en plus, surtout autour de Saintes et, dans une moindre mesure sur l’axe Pons-Gémozac, la ruralité y est encore très préservée et demeure particulièrement active.

La Haute Saintonge

La Haute Saintonge forme une partie de la Saintonge méridionale qui est l’une des mieux définies autant par ses caractères géographiques qu’historique. Elle est arrosée par la Seugne et son affluent principal, le Trèfle, ainsi que par le Né, qui sert de délimitation naturelle avec le département voisin de la Charente. Les nombreux coteaux, qui sont coiffés de vignes, ont des altitudes supérieures à 60 mètres et nombre de villages ont été édifiés sur des éminences élevées. La Haute Saintonge est un plateau aux sols variées (calcaires et crayeux du Crétacé, argileux et siliceux du Tertiaire) aux altitudes moyennes comprises entre 20 mètres (vallées de la Seugne et du Né) et plus de 110 mètres (coteaux de la champagne d'Archiac).

C'est une région viticole et de polyculture, demeurée très rurale. Les surfaces consacrées à la vigne sont souvent importantes, surtout celles situées dans la zone de délimitation de la Grande Champagne de la zone de production de cognac et de pineau (cantons d'Archiac et de Jonzac).

Dans la plaine de Mirambeau, les cultures céréalières occupent de grandes surfaces tandis que les vignes qui appartiennent à la zone des Fins Bois sont situées sur les coteaux élevés. Dans la zone estuarienne de la Gironde, les vastes marais de Saint-Bonnet-sur-Gironde ont été mis en valeur et sont devenus une destination touristique qu'anime le port de plaisance de Port-Maubert.

À l'ouest de Jonzac s'étend la vaste Forêt de la Lande qui constitue par son étendue de plus de 5 000 hectares le troisième espace boisé de la Charente-Maritime après le massif forestier de la Double saintongeaise et la Forêt de la Coubre. Aux portes de cette forêt de pins et au nord de la Seudre qui y prend sa source, se situe le bourg dynamique de Saint-Genis-de-Saintonge, idéalement situé sur la RD 137 (ex RN 137) et dans la mouvance de Pons. Au village voisin de Plassac s'élève un magnifique château du XVIIIe siècle qui contribue avec l'abbaye de La Tenaille de Saint-Sigismond-de-Clermont à l'animation touristique de la région.

Seule Jonzac qui forme une petite agglomération de près de 5 200 habitants fait figure de centre urbain notable et commande cette région longtemps frappée par l'exode rural et faiblement peuplée (35 hab/km2). Mais ici, déjà, l’influence de Bordeaux se fait nettement ressortir et elle s’accroît davantage au sud, en limite du département voisin de la Gironde.

La Saintonge boisée

Cette micro-région, également dénommée la Double saintongeaise, correspond à la partie la plus méridionale du département. Son relief est plus vallonné que celui de la Haute-Saintonge et de hautes collines dont les hauteurs atteignent souvent plus de 120 mètres d’altitude portent parfois des villages perchés. Son point culminant qui correspond au coteau boisé de Boismorand (154 mètres) se trouve situé à cheval sur les deux départements charentais, près de Chevanceaux. C'est le point culminant du sud de la Charente-Maritime[5].

La Saintonge boisée est le prolongement méridional de la Haute-Saintonge, mais ses sols en diffèrent nettement, étant caractérisés par des terres sablonneuses et siliceuses, couvertes de landes et parsemées d’étangs, sur lesquelles ont été plantés des pins sylvestres dans le courant du XIXe siècle. Cette pinède n’est pas sans rappeler les vastes forêts des Landes de la Gascogne. Le massif boisé de la Double saintongeaise recouvre pratiquement la moitié de la superficie de cette région qui demeure très faiblement peuplée, et dont l’activité agricole est dominée par la polyculture (élevage bovin, céréales, vignes) et l’exploitation forestière.

L’activité industrielle n’est pas absente de cette partie de la Saintonge et est représentée par l’importante cimenterie industrielle de Bussac-Forêt, les nombreuses scieries et les usines de travail du bois dans les cantons de Montguyon et de Montlieu et surtout par l’exploitation du plus grand bassin argilier de France où est extraite l’argile blanche à Clérac.

Montendre, Montlieu-la-Garde et Montguyon sont les seuls bourgs notables de cette contrée mais leur influence se limite surtout à leurs cantons respectifs. Bordeaux y exerce par contre une emprise considérable bien que la métropole de l’Aquitaine soit située à une cinquantaine de kilomètres plus au sud.

La Saintonge maritime

Face à l’océan Atlantique s’individualise la Saintonge maritime dont la bordure géographique est définie par un littoral bas, le plus souvent marécageux, rarement formé de falaises, mais plus souvent ponctué par des dunes et des cordons dunaires importants au nord de la presqu’île d’Arvert et surtout dans l’île d’Oléron.

Le pertuis d’Antioche au nord et le pertuis de Maumusson au sud qui sont de petits détroits séparent l’île d’Oléron du continent et isolent de véritables petites mers intérieures.

L'estuaire de la Seudre sert également de délimitation naturelle tandis qu’à l’est les contours indécis du vaste marais de Brouage ferment cette petite région dominée par Marennes. Cette dernière est implantée entre ces deux espaces humides sur l’ancienne presqu’île calcaire de Marennes, longiligne et qui se termine par la pointe du Chapus, petit cap qui regarde vers l’île d’Oléron.

Cette région naturelle, essentiellement maritime autant par sa proximité du rivage océanique que par la présence du large estuaire de la Seudre au sud, est caractérisée par une altimétrie tout à fait comparable à celle relevée dans le Marais poitevin.

Au nord de Marennes se situe le vaste marais de Brouage qui s’étend sur 12 000 hectares[6] et qui formait dans les temps anciens un golfe s’avançant profondément dans les terres. Ses marécages ont été progressivement assainis dès le XVe siècle mais les grands travaux de dessèchement se sont poursuivis à la fin du XVIIIe siècle sous le règne de l’intendant Reverseaux, puis ont été repris et achevés au début du XIXe siècle pendant la mandature de Le Terme, sous-préfet de Marennes. Il s’agit d’anciens marais salants qui, après drainage, ont été transformés en prés salés pour l’élevage bovin et ovin, tandis qu’en bordure de la basse vallée de la Seudre, de part et d’autre de son estuaire, les anciennes salines ont été transformées en parcs et en claires à huîtres.

Cette partie de la Saintonge où se trouve la vaste embouchure de la Seudre, dont les deux rives sont adonnées essentiellement à l'ostréiculture, constitue aujourd’hui avec l’île d’Oléron un important centre de production ostréicole faisant de la Charente-Maritime le premier producteur d’huîtres d’Europe. Devenu le principal centre d’affinage des huîtres de la France, le bassin de Marennes-Oléron en est également le plus gros centre de commercialisation, appuyé par toute une logistique pour les transports et un encadrement très efficace pour la formation, la recherche et la promotion (Section conchylicole à Marennes, Lycée de la mer à Bourcefranc-le-Chapus, laboratoires de recherches de l’IFREMER à La Tremblade et au Château-d'Oléron, Salon national de la Conchyliculture de La Tremblade, Service des Affaires maritimes et Sécurité sociale maritime à Marennes). Cette activité économique très spécialisée, mais fragilisée par son caractère de mono-industrie, génère des milliers d’emplois.

Dans cet ensemble géographique original, La Tremblade, Marennes et Bourcefranc-le-Chapus, ainsi que Le Château d’Oléron, sont les principaux centres de production et les tout premiers ports ostréicoles de France.

L’économie locale ne vit pas seulement de l’élevage et de l’ostréiculture mais s’est ouverte au tourisme qui est devenu la première branche économique de cette région. Le tourisme balnéaire est représenté par les belles plages de Ronce-les-Bains et de Marennes-Plage sur le continent, mais surtout par celles de l’île d’Oléron, principal site touristique de la Saintonge maritime dont l’accès a été grandement facilité par la construction du pont de l’île d’Oléron en 1966. Les attraits touristiques sont aussi dominés par l’héritage historique laissé par fort Louvois au large de Bourcefranc-le-Chapus et surtout par fort Boyard au large de l’île d’Oléron, par le site historique prestigieux de Brouage, ancienne citadelle isolée aujourd’hui au milieu des marais, et par Marennes, ville chargée d’histoire et au patrimoine urbain digne d’intérêt (château de la Gataudière, église au clocher-porche gothique le plus élevé de tout le département, Cité de l’Huître).

Si Saint-Pierre-d'Oléron et Le Château-d'Oléron sont les centres principaux de l’île d’Oléron dont l’insularité est encore fortement marquée malgré la présence du viaduc et si La Tremblade est la principale agglomération de la rive gauche de la Seudre, Marennes demeure certainement le centre urbain dominant de cette région littorale et fluviale, son dynamisme économique et urbain s’affirmant de plus en plus depuis plus d’une décennie. Siège d’une intercommunalité et coanimatrice du Pays Marennes-Oléron, Marennes est à la tête de plusieurs organismes administratifs qui lui assurent un rôle de commandement local, hérité de son ancienne fonction de sous-préfecture. Ville dont la situation géographique en fait un carrefour routier incontournable, elle a su développer un appareil commercial dont la zone de chalandises dépasse largement le cadre de son seul canton. Véritable « capitale » de la Saintonge maritime, Marennes est également un centre culturel qui s’affirme (cinéma, complexe multi-culturel, médiathèque, salon de la Francophonie, Cité de l’Huître).

La Saintonge girondine

La Saintonge girondine est comme son nom l’indique baignée, au sud-ouest, par le plus vaste estuaire de l'Europe, la Gironde. Au nord-ouest, elle est délimitée par la vallée de la Seudre et, à l'est, par le plateau de la Saintonge centrale. C'est une région d’altimétrie moyenne, comprise entre moins de 10 mètres sur le littoral et plus de 60 mètres dans le massif dunaire de la presqu'île d'Arvert comme sur les coteaux de la Gironde au sud-est.

La Saintonge girondine a des productions agricoles très variées qui répondent en de nombreux points à celles observées dans la Saintonge centrale : viticulture sur les coteaux girondins et céréaliculture sur le plateau dans la région de Cozes, cultures fruitières (melons) et maraîchères en vallée de la Seudre. À l'ouest, cette micro-région est dominée par le vaste massif boisé de la forêt de la Coubre. Il s’agit en fait d’une immense pinède, plantée artificiellement vers le milieu du XIXe siècle, pour contenir l'avancée des dunes dans la presqu'île d'Arvert.

Sur les rives méridionales de l’estuaire de la Gironde, les marais ont été remis en valeur grâce au tourisme. Cette très importante région touristique est dominée par Royan. Cette grande station balnéaire est le centre urbain principal de cet ensemble régional dynamique, tandis que Saujon s’affirme comme le carrefour géographique de cette région maritime, gagnée par une urbanisation rapide.

Cette région est représentée en très grande partie par une puissante intercommunalité qui est devenue aujourd’hui la deuxième de la Charente-Maritime par son poids démographique. La communauté d’agglomération Royan Atlantique est l’exemple d’une coopération intercommunale réussie sachant allier les communes littorales et balnéaires, marquées par une forte urbanisation, à l’arrière-pays le plus souvent agricole et rural, marqué par la rurbanisation galopante. Royan et Saujon dominent largement cet espace géographique très fortement individualisé.

Notes et références

Notes

- Pour plus d’informations sur ce sujet, consulter l’article détaillé Altimétrie en Charente-Maritime

Notes et références

- J. Soumagne (ouvrage collectif avec la participation de), La Charente-Maritime aujourd'hui, milieu, économie, aménagement, Université francophone d'été, Jonzac,1987, p. 18 et 19

- R. Brunet, Poitou, Vendée, Charentes, Librairie Larousse, 1972, p. 50.

- Le vignoble du cognac a été classé officiellement le 1er mai 1909 où "des experts en dégustation et en géologie sont tombés totalement d'accord sur la délimitation extérieure de la Région délimitée cognac - couvrant la Charente-Maritime, la Charente, et deux petites enclaves en Dordogne et dans les Deux-Sèvres", extrait du livre de La Charente-Maritime - Guide des départements, ouvrage collectif, éditions du Terroir, 1985, p. 390.

- "Les Borderies sont un territoire au sol silico-argileux et bénéficient d'un micro-climat. Les eaux de vie produites en Borderies sont très recherchées et appréciées pour leur bouquet, leur douceur et elles vieillissent plus vite que celles de la Champagne - de Cognac", extrait du livre de La Charente-Maritime - Guide des départements, ouvrage collectif, éditions du Terroir, 1985, p. 390.

- J. Soumagne, La Charente-Maritime aujourd'hui, milieu, économie, aménagement, université francophone d'été, Jonzac,1987, p. 12

- J. Soumagne, 1987, p. 22

Articles connexes

Repères bibliographiques

- François Julien-Labruyère, À la recherche de la Saintonge maritime, éditions Rupella, La Rochelle, 1980.

- Henri Enjalbert, Aunis, Saintonge, Angoumois, Éd. Horizons de France, 1967

Articles connexes

Bibliographie

- Société d’Histoire et d’Archéologie en Saintonge Maritime (SHASM), L’Herbier du village ; à propos des connaissances des anciens sur les plantes de la Saintonge (Présentation par Tela Botanica)