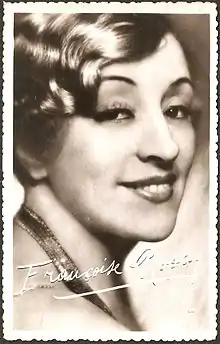

Françoise Rosay

Françoise Gilberte Bandy de Nalèche, dite Françoise Rosay, est une actrice française, née le à Paris 9e et morte le à Montgeron[1]. Sa carrière cinématographique s'est étendue sur plus de soixante ans, faisant d'elle un personnage légendaire dans le cinéma français.

Biographie

Enfance

Françoise Rosay était la fille naturelle de Marie-Thérèse Chauvin, comédienne de théâtre connue sous le nom de Sylviac, et du comte Gilbert Bandy de Nalèche, frère d'Étienne Bandy de Nalèche, directeur du Journal des débats, tous deux fils du député creusois Louis Bandy de Nalèche. Son père ne la reconnut qu'en 1936, alors qu'elle était une actrice déjà très connue[2] - [3].

Élevée par sa grand-mère, elle annonce à sa mère, qui est comédienne, qu'elle veut être actrice ; celle-ci lui répond qu'elle est laide, dégingandée et lui prédit qu'elle sera incapable de se tenir sur une scène. Rien de tel pour forger la volonté de Françoise Rosay qui n'en projette pas moins de devenir cantatrice et, après le Conservatoire, travaille au théâtre et va même jouer en Russie à la veille de la guerre[4].

Françoise Rosay porta le même pseudonyme que sa mère, Sylviac, au début de sa carrière, jusque 1911[5]. Son nom d'actrice, « Rosay », est à relier avec le nom de la commune creusoise de Moutier-Rozeille, d'où était originaire sa famille paternelle.

Carrière

Elle débute au cinéma à l'âge de vingt ans dans Falstaff, en 1911, et devient célèbre en jouant les « peaux de vache ». En 1917, elle gagne un prix au Conservatoire de Paris. Elle fait alors ses débuts au Palais Garnier dans le rôle-titre de l'opéra Salammbô (1890) d'Ernest Reyer. Elle chante aussi dans Castor et Pollux, tragédie lyrique (1737) de Jean-Philippe Rameau et Thaïs (1894), opéra de Jules Massenet[4].

En 1917, elle rencontre son futur mari à l’opéra de Lyon, le cinéaste Jacques Feyder[4] avec qui elle se marie le 26 juillet 1917[6]. Il la fait tourner dans ses principaux films: La Kermesse héroïque, Le Grand Jeu, Pension Mimosas, etc.

Dans l'entre-deux guerres, et sous le régime nazi, elle se rend en Allemagne en 1934 et y tourne un film. Le 25 mai 1934, elle écrit à Fernand de Brinon pour lui faire attester qu'elle n'est pas juive[7]

En 1939, elle lance un appel à la radio aux femmes allemandes (car elle avait connu les milieux dirigeants nazis en tant que comédienne et connaissait le pouvoir propagandiste de la radio nazie) et entre en résistance[8] - [9] Au début de l'occupation allemande, elle entre dans un réseau tout en tournant dans quelques films. Fin 1942, lorsque les Allemands envahissent la zone libre, elle manque d'être arrêtée et parvient à s'enfuir en Tunisie et, de là, gagne Alger[4]. Elle séjourne ensuite à Londres, où on la voit dans différentes réunions de soutien à la France libre[10]. Durant l'année 1943, elle rejoint son mari en Suisse et donne des cours de théâtre au Conservatoire de Genève.

Elle joue en virtuose sur tous les registres, de l'émotion au drame, de la comédie de boulevard à la farce, elle tire des larmes comme elle déclenche les rires. Elle enchaîne les films, passe d'un chef-d'œuvre à l'autre, de Drôle de drame de Marcel Carné à Un carnet de bal de Julien Duvivier, de Macadam de Marcel Blistène à L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara.

La mort de Feyder, en 1948, la laisse désemparée. Pour leurs trois fils, Marc, Paul et Bernard, elle trouve le courage de surmonter ce deuil, souffre énormément[11] et reprend sa carrière internationale (elle est parfaitement trilingue en français,anglais et allemand)

En 1961, elle joue dans Le cave se rebiffe le rôle de Mme Pauline, aux côtés de Jean Gabin et Bernard Blier (réalisé par Gilles Grangier) avec des dialogues savoureux de Michel Audiard[12]. Ce dernier la fait jouer en tête d'affiche de son premier film Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages en 1968.

Domiciliée à Paris, rue de l'Université, elle meurt le à Montgeron, à l'âge de 82 ans des suites d'une intervention chirurgicale, après une carrière de plus de 60 ans : « Je n'ai pas du tout envie de vivre centenaire, disait-elle, ce ne serait pas poli. » Elle est inhumée au cimetière de Sorel-Moussel (Eure-et-Loir).

Francoise Rosay a été faite chevalière de la Légion d’honneur le 19 septembre 1957 au titre de l’industrie et du commerce[13]. Elle est devenue ensuite officière de la Légion d’honneur[14].

Famille

Arrière-arrière petite-fille du général et baron de l'Empire, Gilbert Bandy de Nalèche[15], Françoise Rosay est également la petite-fille de Louis Bandy de Nalèche qui reçut du pape Pie IX le titre de comte romain en 1861[16].

Filmographie

Cinéma

- 1911 : Falstaff de Henri Desfontaines, Clément Maurice

- 1915 : Les Vampires de Louis Feuillade

- 1916 : Têtes de femmes, femmes de tête (moyen métrage - 792 mètres) de Jacques Feyder

- 1916 : La Trouvaille de Buchu (court métrage - 141 min) de Jacques Feyder

- 1916 : Le Billard cassé (court métrage - 112 min) de Jacques Feyder

- 1917 : L'instinct est maître de Jacques Feyder

- 1917 : Abrégeons les formalités (court métrage - 185 min) de Jacques Feyder

- 1917 : Les Vieilles Femmes de l'hospice (court métrage - 523 min) de Jacques Feyder

- 1917 : Le Bluff (court métrage - 460 min) de Jacques Feyder

- 1918 : Le Frère de lait (court métrage - 180 min) de Jacques Feyder

- 1918 : La Faute d'orthographe (court métrage - 26 min) de Jacques Feyder

- 1922 : Crainquebille de Jacques Feyder : La cliente

- 1923 : Visages d'enfants de Jacques Feyder - F. Rosay est uniquement l'assistante de Feyder pendant une quinzaine de jours

- 1925 : Gribiche de Jacques Feyder : Mme Maranet

- 1927 : Le Bateau de verre de Constantin J.David et Jacqueline Milliet : Mme d'Arcy

- 1927 : Madame Récamier de Gaston Ravel : Mme de Staël

- 1929 : Les Deux Timides de René Clair : La tante de Jules

- 1929 : The One Woman Idea de Berthold Viertel : Mme Zuleide, la mère d'Alizar

- 1930 : The Playboy of Paris de Ludwig Berger – Non créditée au générique

- 1930 : Si l'empereur savait ça de Jacques Feyder : La princesse Plata d'Ettingen

- 1930 : Le Procès de Mary Dugan de Marcel de Sano : La veuve

- 1930 : Soyons gais de Arthur Robison : Mme Boucijon

- 1931 : Le Petit Café de Ludwig Berger : Mlle Edwige

- 1931 : Le Merveilleux Mensonge (The Magnificent Lie) de Berthold Viertel : Rosa Duchêne

- 1931 : La Chance de René Guissart : Mme Mougeot

- 1931 : Quand on est belle d'Arthur Robison (version française de The Easiest Way de Jack Conway) : Elfie Brown

- 1931 : La Femme en homme d'Augusto Genina : La princesse Mary

- 1931 : Échec au roi de Léon d'Usseau et Henry de La Falaise : La reine de Bellonie

- 1931 : Casanova Wider Willen d'Edward Brophy (version allemande de Buster se marie d'Edward Sedgwick) : Angélique

- 1931 : Buster se marie d'Edward Brophy et Claude Autant-Lara : Angélique

- 1931 : Jenny Lind de Arthur Robison

- 1932 : Le Rosier de madame Husson de Dominique Bernard-Deschamps : Mme Husson

- 1932 : La Pouponnière de Jean Boyer : Mme Delannoy

- 1932 : Papa sans le savoir de Robert Wyler : Mme Jacquet

- 1933 : L'Abbé Constantin de Jean-Paul Paulin : La comtesse de Laverdan

- 1933 : Tout pour rien de René Pujol : Mme Bossu

- 1933 : Tambour battant d'André Beucler et Arthur Robison : La princesse mère

- 1933 : Remous d'Edmond T. Gréville : Mme Gardanne

- 1933 : Coralie et Compagnie d'Alberto Cavalcanti : Mme Coralie, couturière

- 1934 : Vers l'abîme de Hans Steinhoff et Serge Veber : Sylvia

- 1934 : Maternité de Jean Choux : Mme Duchemin

- 1934 : Die Insel, version allemande de Vers l'abîme de Hans Steinhoff : Sylvia

- 1934 : Le Grand Jeu de Jacques Feyder : Blanche

- 1934 : Le Billet de mille de Marc Didier : Une comtesse russe

- 1935 : La Kermesse héroïque de Jacques Feyder : Cornélia, la bourgmestre

- 1935 : Pension Mimosas de Jacques Feyder : Louise Noblet

- 1935 : Marie des Angoisses de Michel Bernheim : Mme de Quersac

- 1935 : Marchand d'amour d'Edmond T. Gréville : Clara

- 1935 : Die klugen Frauen, version allemande de La Kermesse héroïque de Jacques Feyder : Cornélia, la bourgmestre

- 1935 : Gangster malgré lui d'André Hugon

- 1936 : Le Secret de Polichinelle d'André Berthomieu : Mme Jouvenel

- 1936 : Die Letzten Vier von Santa Cruz de Werner Klingler : Nadja Danow

- 1936 : La Symphonie des brigands (The Robber Symphony de Friedrich Feher : La diseuse de bonne aventure

- 1936 : Jenny de Marcel Carné : Jenny, la patronne de la boîte de nuit

- 1937 : Le Fauteuil 47 de Fernand Rivers : Gilberte Boulanger

- 1937 : Drôle de drame de Marcel Carné : Margaret Molyneux

- 1937 : Un carnet de bal de Julien Duvivier : Mme André

- 1937 : Mein Sohn, der Herr Minister de Veit Harlan : Sylvie

- 1938 : Ramuntcho de René Barberis : Dolorès Detcharry

- 1938 : Fahrendes Volk, version allemande de Les Gens du voyage de Jacques Feyder : Flora, la dompteuse

- 1938 : Les Gens du voyage de Jacques Feyder : Flora, la dompteuse

- 1938 : Le Ruisseau de Claude Autant-Lara et Maurice Lehmann : Régina Berry

- 1938 : Paix sur le Rhin de Jean Choux : Françoise Schaefer

- 1938 : Le Joueur d'échecs de Jean Dréville : L'impératrice Catherine II

- 1939 : Serge Panine de Charles Méré et Paul Schiller : Mme Desvarennes

- 1939 : Le Voyage de noces (Die Hochzeitsreise) de Karl Ritter : Roosje van Steelandt

- 1940 : Elles étaient douze femmes de Georges Lacombe : La duchesse de Vimeuse

- 1942 : Une femme disparaît de Jacques Feyder : Fanny Helder, Flora, L'institutrice, La servante

- 1944 : L'Auberge fantôme (The Halfway House) de Basil Dearden : Alice Meadows

- 1945 : Johnny Frenchman de Charles Frend : Lariec Floric

- 1946 : Macadam de Marcel Blistène et Jacques Feyder : Mme Rose

- 1947 : La Dame de Haut-le-Bois de Jacques Daroy : La comtesse de Brévannes

- 1948 : Sarabande (Saraband for Dead Lovers) de Basil Dearden : Sophia

- 1948 : Le Mystère Barton de Charles Spaak : Elisabeth

- 1948 : Quartet film à sketches de Ken Annakin, Arthur Crabtree, Harold French et Ralph Smart : Léa Markart dans le sketch Âme d'artiste (The Alien Corn) de Ralph Smart

- 1949 : Les Vagabonds du rêve de Charles-Félix Tavano : Mireille Dombreval, directrice de théâtre

- 1949 : On n'aime qu'une fois de Jean Stelli : Mme Monnier

- 1949 : Femmes sans nom (Donne senza nome) de Géza von Radványi : La comtesse

- 1950 : Les Amants de Capri (September Affair) de William Dieterle : Maria Salvatini

- 1950 : Maria Chapdelaine de Marc Allégret : Laura Chapdelaine

- 1951 : La Treizième Lettre (The 13th Letter ou The Scarlet Pen) d'Otto Preminger : Mme Sims

- 1951 : L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara : Marie Martin, aubergiste à Peyrebeille

- 1951 : La Maison du silence (K - Das Haus des Schweigens) ou Jahre des Schweigen de Hans Hinrich : Noemi

- 1951 : Fils de personne (I figli di nessuno) de Raffaello Matarazzo : La comtesse Canali

- 1952 : Les Sept Péchés capitaux film à sketches (sketche « L'Orgueil », de Claude Autant-Lara : Élisabeth de Pallières, la mère

- 1952 : Le Banquet des fraudeurs de Henri Storck : Gabrielle Demeuse

- 1952 : Wanda la pécheresse (Wanda la peccatrice) de Duilio Coletti : Anna Steiner

- 1952 : Sur le pont des soupirs (Sul ponte dei sospiri) d'Antonio Leonviola : La dame de St-Agata

- 1952 : Qui est sans péché ? (Chi è senza peccato...) de Raffaello Matarazzo : La comtesse Lamicri

- 1953 : Den Lille pige med svovlstikkerne de Johan Jacobsen - Narratrice dans la version française (titre français non connu)

- 1954 : La Reine Margot de Jean Dréville : Catherine de Médicis

- 1955 : La Princesse d'Eboli (That Lady) de Terence Young : Bernardine

- 1955 : La Chasse aux maris ou Jeunes filles d'aujourd'hui (Ragazze d'oggi) de Luigi Zampa : La patronne de la pension

- 1955 : Quelque part en France (court métrage) de Ben Barkay

- 1956 : Le Long des trottoirs de Léonide Moguy : Mme Delahaye

- 1957 : La Passe dangereuse (The Seventh Sin) de Ronald Neame et Vincente Minnelli (ce dernier non crédité au générique) : La mère supérieure

- 1957 : Les Amants de Salzbourg (Interlude) de Douglas Sirk : La comtesse Reinhart

- 1958 : Le Joueur de Claude Autant-Lara : La vieille tante Antonia

- 1958 : Moi et le colonel (Me and the colonel) de Peter Glenville : Mme Bouffier

- 1958 : Je ne suis plus une enfant (Non sono più guaglione), de Domenico Paolella : Dona Assunta

- 1959 : Le Bruit et la Fureur (The Sound and the Fury) de Martin Ritt : Caroline Compson

- 1959 : Du rififi chez les femmes d'Alex Joffé : Berthe

- 1959 : Les Yeux de l'amour de Denys de La Patellière : Mme Moncatel, La mère de Jeanne

- 1960 : Sans tambour ni trompette (Die Gans von Sedan) de Helmut Kaütner : La grand-mère

- 1960 : Le Bois des amants de Claude Autant-Lara : Mme Parisot, patriote convaincue

- 1960 : Stefanie in Rio de Curtis Bernhardt : Léonora Guala

- 1961 : Traitement de choc (The Full Treatment) ou (The Treatment) ou (Stop Me Before I Kill!) de Val Guest : Mme Prade

- 1961 : Le cave se rebiffe de Gilles Grangier : Mme Pauline, la fleuriste

- 1961 : La Mystérieuse Madame Cheney (Frau Cheneys Ende) de Franz Josef Wild : Mme Ebley

- 1962 : Le Jour le plus long (The Longest Day) de Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki et Darryl F. Zanuck (ce dernier non crédité) – Apparaissait dans des scènes coupées au montage

- 1962 : Pourquoi Paris ? de Denys de La Patellière

- 1964 : Un cœur plein et les poches vides (...e la donna creò l'uomo) de Camillo Mastrocinque : Borgia

- 1965 : Le Jour d'après (Up from the Beach) de Robert Parrish : La grand-mère de Lily

- 1965 : La Métamorphose des cloportes de Pierre Granier-Deferre : Gertrude

- 1967 : La Vingt-cinquième Heure d'Henri Verneuil : Mme Nagy

- 1968 : Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages de Michel Audiard : Léontine, la tante de Rita

- 1969 : Un merveilleux parfum d'oseille de Rinaldo Bassi : Louise de Kerfuntel

- 1972 : Trois milliards sans ascenseur de Roger Pigaut : Mme Dubreuil

- 1972 : Pas folle la guêpe de Jean Delannoy : Georgette Morelli-Johnson, la vieille dame riche

- 1973 : Le Piéton (Der Fußgänger) de Maximilian Schell : Mme Deschamps

Télévision

- 1952 : Les Chevaux de bois de Claude Loursais

- 1955 : Le Voyageur sans bagage de Jean Vernier

- 1958 : Mama Germaine (épisode de la série télévisée Navy Log) de Leslie Goodwins : Mama Germaine

- 1958 : Madame Darches a dit "peut être" de Albert Riera

- 1960 : Colombe (en Grande-Bretagne) réalisation inconnue, d'après Jean Anouilh

- 1961 : La Petite Dorrit - diffusé en deux parties - de Pierre Badel : Mme Clennam

- 1962 : La Fille du capitaine - diffusé en deux parties - de Alain Boudet : Catherine

- 1962 : Rien que la vérité de Claude Loursais : Miss Knot

- 1963 : La Charrue et les Étoiles - diffusé en deux parties - de Stellio Lorenzi

- 1965 : Ruy Blas de Claude Barma : La duchesse d'Albuquerque

- 1966 : L'Âge heureux -mini série en 6 épisodes de 26 min et un épisode de 60 min- de Philippe Agostini : Mme Aubry

- 1967 : Le Coiffeur de Bosco Trecasseou L'honneur de Don Pasquale de Jacques Pierre

- 1967 : Le Voleur d'enfants de Yves-André Hubert : Misia Cayetana

- 1968 : Le Fil rouge de Robert Crible : La mère de Freud

- 1972 : Dans le jardin de Franc Nohain, documentaire de Alain Frey : Témoignages de F.Rosay

Théâtre

- 1911 : L'Armée dans la ville de Jules Romains, mise en scène André Antoine, théâtre de l'Odéon

- 1911 : Rivoli de René Fauchois, théâtre de l'Odéon

- 1912 : La Foi d'Eugène Brieux, théâtre de l'Odéon

- 1940 : Le Rosaire d'André Bisson d'après Florence L. Barclay, théâtre des Célestins

- 1946 : Le Séducteur d'André Birabeau, mise en scène Jacques Feyder, théâtre Antoine

- 1947 : Trespass d'Emlyn Williams, Londres

- 1950 : Madam Tic-Tac de Cary & Weathers, Londres

- 1950 : Oncle Harry de Thomas Job, adaptation Marcel Dubois, Jacques Feyder, mise en scène Jean Marchat, théâtre royal du Parc

- 1951 : Oncle Harry de Thomas Job, adaptation Marcel Dubois, Jacques Feyder, mise en scène Jean Marchat, théâtre Antoine

- 1952 : Le Vivier d'Henri Troyat, Bruxelles

- 1953 : Chez Françoise de Roger Avermaete, Bruxelles

- 1954 : Il est important d'être Aimé d'Oscar Wilde, mise en scène Claude Sainval, Comédie des Champs-Élysées

- 1955 : Les Petites Têtes de Max Régnier, mise en scène Fernand Ledoux, théâtre Michel, théâtre des Célestins

- 1960 : Horses in midstream d'Andrew Rosenthal, Londres

- 1965 : Olympia de Ferenc Molnar, Bruxelles

- 1967 : La Famille écarlate de Jean-Loup Dabadie, mise en scène Gérard Vergez, théâtre de Paris

- 1970 : Cher Antoine ou l'Amour raté de Jean Anouilh, mise en scène Jean Anouilh et Roland Piétri, théâtre des Célestins, tournée Herbert-Karsenty

- 1971 : La Soupière de Robert Lamoureux, mise en scène de l'auteur & Francis Joffo, théâtre Édouard VII

Publications

- Jacques Feyder et Françoise Rosay, Le Cinéma, notre métier, Éditions Pierre Cailler, Genève, 1946. (OCLC 2768592)

- Françoise Rosay, La Traversée d'une vie, souvenirs recueillis par Colette Mars, Éditions Robert Laffont, collection Vécu, préface de Jean Anouilh, Paris, 1974. (OCLC 1449748)

Distinctions

Notes et références

- Françoise Rosay sur lesgensducinema.com

- Daniel Dayen, Une famille de notables creusois : les Bandy de Nalèche in Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, Guéret, 1998.

- Archives de Paris 9e, acte de naissance no 659, année 1891 (vue 2/31)(avec mentions marginales de mariage et de reconnaissance)

- Jean Nohain, La Main chaude, Julliard, Paris, 1979.

- Paris, quotidien, 1911/03/31

- Archives de Paris 7e, acte de mariage no 458, année 1917 (vue 29/31)(avec mention des professions)

- www.christian-et-regina.com / Des femmes d'exception

- Texte du discours de Françoise Rosay aux femmes allemandes / Site cinéphile : La Belle équipe

- Pierre Clostermann, Le grand cirque 2000, Flammarion, 2001, p. 87.

- Didier Griselain lui rend hommage sur Persée

- Extrait du Cave se reniffe"" 1961

- Journal officiel, quotidien, 1957/09/22.

- Le Monde, quotidien, 1974/03/30

- Google livre "Dictionnaire des parlementaires du Limousin sous la IIIe République" Page 31 de Jean Gammal, Pascal Plas et Guy Avizou, éditions Pulim, consulté le 19 mai 2021.

- Site palisep.fr, page 45 sur la famille Bandy de Nalèche, consulté le 19 mai 2021.

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Ciné-Ressources

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (en) American Film Institute

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressource relative à la musique :

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Françoise Rosay sur Mémoire de la Résistance

- www.christian-et-regina.com / Dans la série des femmes d'exceptions : Françoise Rosay