Forêt de Brotonne

La forêt de Brotonne, en France, est située à l'ouest de Rouen dans un vaste méandre de la Seine, accessible par le pont de Brotonne. Elle fait partie du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande qui a permis la sauvegarde et la mise en valeur d'un grand espace naturel s'étendant de la banlieue de Rouen jusqu'au marais Vernier. C'est un reste de la vaste forêt primaire qui recouvrait une partie de la région.

| Forêt de Brotonne | ||||

Hêtraie en forêt de Brotonne | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Coordonnées | 49° 26′ 22″ nord, 0° 42′ 32″ est[1] | |||

| Pays | ||||

| Région | Normandie | |||

| Département | Seine-Maritime | |||

| Géographie | ||||

| Superficie | 7 200 ha | |||

| Compléments | ||||

| Statut | Forêt domaniale | |||

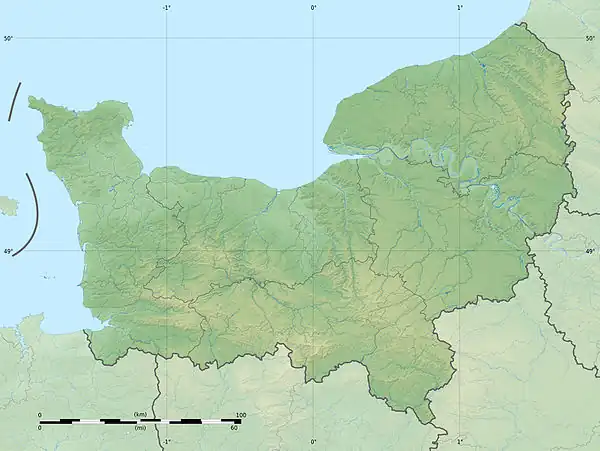

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Normandie

| ||||

Elle s'étend, aujourd'hui, sur 12 km de long et 10 km de large, et elle est quadrillée de multiples chemins forestiers. Plantée de chênes (notamment le célèbre chêne cuve) et de hêtres, elle compte plus de quatre-vingt-dix espèces d'arbres. La partie domaniale couvre plus de 6 700 hectares (dans un ensemble de 7 200 ha). Cette forêt est l'une des plus grandes hêtraies de France, 62 % de sa surface est couverte de hêtres. Mais on y trouve aussi pins sylvestres, charmes et chênes.

Elle abrite deux bâtiments remarquables : le moulin-tour de Hauville et le four à pain communal de La Haye-de-Routot. Son flanc sud est longé par l'autoroute A131. Les 50 mares de la forêt ont presque toutes été pavées ou tapissées d'un lit empierré à l'époque gallo-romaine.

Toponymie

L'ancienne dénomination de la forêt est attesté dans des chartes mérovingiennes et carolingiennes sous les formes Arelao en 604 ; Arlauno avant 811 ; Arelaunum Arelaunensi début IXe siècle ; [De] Arlauno [silva], [de] Arlauno [foreste], [forestem] Arlaunum ; Anelauna avant 830 ; In Arlon [silva], [In] Arlonis [silva] en 849[2].

Le nom actuel de la forêt est attesté sous les formes Silva Brotunh en 1040-1043 ; Brothonii, Brotonii, Brotoni 1032-1047[3] ; Broctona, Brothona en 1142 ; Brotonia en 1154 ; Broctona en 1155-1157 ; Brotona en 1163 et vers 1080 ; Brotonne en 1172-1178 ; Brotunna fin XIIe siècle ; Brotona vers 1140 (Orderic Vital IV, 456, 457) ; Broctona en 1155-1157 ; Brocthon en 1203 ; Brotonie en 1208 ; Brotun en 1214 ; forêt de Brotonne en 1406 ; forest de Broutonne en 1449[4].

Selon une légende, Brotonne serait une altération de Bretonne, or cette étymologie s'oppose à la nature des formes anciennes qui devraient être du type *Britoni ou *Britani. En outre, elle serait qualifiée de forêt Brotonne ou de la Brotonne.

Louis Guinet a exclu de la série des toponymes saxons en -tūn « lieu clos, ferme », le nom de Brotonne en précisant que les formes latinisées au génitif étaient incompatibles avec cette explication. Il préfère proposer un hypothétique anthroponyme *Brotonius, peut-être celtique (gaulois). Ensuite, il considère que l'évolution du sens de « ferme » à « forêt » ne va pas de soi[5], alors que François de Beaurepaire, au contraire, l'inclut dans la liste des toponymes contenant l'élément -tūn qu'il considère comme anglo-saxon et qu'il compare aux Broughton anglais, par exemple : Broughton (Worcester, Broctun 972) ou Broughton (Oxford, Brohtune, Domesday Book)[6].

En revanche, Louis Guinet soutient qu'Hautonne situé à quelques kilomètres appartient bien à cette série des toponymes en -tūn[Note 1]. Pour lui, le féminin en -tonne ne fait pas difficulté, car ū [u:] a été entendu et traité comme u bref [u], d'où les formes en -ton, -tun (exemple : Cottun, Calvados, c. Bayeux, Coltun 1035-1037). De là proviennent, avec maintien de l'articulation de [n], les formes en -tonne présentées par quelques noms qui prirent naturellement le genre féminin. À l'appui de cette thèse, il cite les exemples d'Étotone (Somme, h. Morvillers-Saint-Saturnin, c. Poix, Stotuna XIIe siècle), Hantone (Manche, h. Rauville-la-Bigot, c. Bricquebec) et Hautonne déjà mentionné[5]. Il ne cite pas Martonne à Éturqueraye (à 6 km de la Ferme de Brotonne), également dans le Roumois, ni la Briquetonne à Ajou (Eure).

Il remarque cependant qu'il existe un bois de la Petite-Brotonne (Calvados, bois près du Mesnil-Simon, c. Lisieux) et un Brotonne (Seine-Maritime, ancien lieu-dit à Saint-Pierre-en-Port, c. Valmont) désigné Brotone au XIIIe siècle. Or, un nom de lieu celtique devrait se retrouver ailleurs qu'en Normandie, ensuite ce bois de La Petite-Brotonne est plus vraisemblablement un transfert relativement récent du nom comme il arrive souvent dans la toponymie. De la même manière, on peut considérer le nom de la Forêt de Brotonne, comme étant originellement celui de la Ferme de Brotonne et du Petit-Brotonne situés à l'orée du massif forestier, bien que Brotonne, château et chapelle, ne soient pas mentionnés avant 1715[7]. En tout cas, ce nom ne peut pas être le nom celtique originel de la forêt puisqu'elle est désignée Arelaunum jusqu'à l'époque carolingienne. D'un point de vue phonétique, *Brotonius, nom jamais attesté, fait difficulté car il aurait dû aboutir à *Brotoine (cf. Antonius > Antoine) et *Brotonia aurait dû donner *Brotogne (cf. Guasconia, Wasconia > Gascogne). En outre, aucun spécialiste du celtique n'évoque l'existence d'un possible anthroponyme *Brotonius. Ces raisons incitent sans doute François de Beaurepaire a l'inclure dans la série des noms en -tūn[8], avec cependant une réserve en ce qui concerne le glissement du sens primitif d' « enclos » vers « bois clos », « réserve de bois », puis « forêt ».

L'hypothèse d'un nom de lieu anglo-saxon ou scandinave (vieux norrois tún) semblable aux autres noms du Roumois en -tonne reste donc la plus forte. La forme ancienne Brotunh du XIe siècle va d'ailleurs dans ce sens. Il convient préalablement de rejeter les formes Brothonii, Brotonii, Brotoni de 1032-1047 comme des latinisations fautives, les clercs n'ayant souvent pas su comment transcrire des noms qui leur semblaient obscurs.

L'identification du premier élément Bro- dans la perspective d'un toponyme en -tūn, est tout aussi complexe. Le nom de personne scandinave Brokkr, surnom signifiant « blaireau » ou brokkr l'animal lui-même[9], ainsi que l'anglo-saxon qui offre une autre possibilité, ne seraient ce que brōc « ruisseau » (anglais brook)[8], mais également broc(c) « blaireau », ou l'anthroponyme Broc qui en a été tiré, et par lequel le même François de Beaurepaire explique entre autres Brosville dans l’Eure (Broovilla ~1190) et le hameau homonyme à Saint-Étienne-sous-Bailleul (Brochvilla ou Brothvilla 1025). En outre, un certain Goiffredus Broc est mentionné dans la région de Bernay en 1025[10].

Histoire

À l'époque romaine, les restes de la forêt primaire (probablement déjà bien entamée au milieu du Néolithique) furent défrichés pour construire de vastes domaines, comportant de nombreuses fermes, reliés aux villes nouvelles qui s'édifient sur les bords de Seine et même un vaste palais — le palais d'Arelaune. Certaines villas mesuraient jusqu'à 150 mètres de long et 80 mètres de large et étaient magnifiquement décorées et desservies par des voies romaines empierrées. Ainsi, une mosaïque représentant Orphée a été trouvée en 1838 dans une de ces villas. Cette mosaïque est conservée au Musée des Antiquités de Rouen[11].

À sa porte, de l'autre côté de la Seine, fut construite, à l'époque du roi Clovis II (635-657), l'abbaye de Saint-Wandrille, qui fut le point de départ de l'évangélisation de la région. Plus tard, à l'époque du roi Thierry III (657-691), le saint ermite breton Condède s'installa sur l'île de Belcinac, y bâtissant le monastère de Belcinac[12] où il vécut quinze années, attirant à lui de nombreux pèlerins qui continuèrent après sa mort à venir se recueillir sur sa tombe. En 675, le roi des francs Childéric II meurt assassiné avec son épouse et ses amis Ingobert et Amalbert lors d'une chasse par un certain Bodilon, un noble franc que le roi avait fait battre à un poteau.

Au haut Moyen Âge, Grégoire de Tours rapporte[13] que « (en 537) Childebert et Thibert mirent sur pied une armée, et se disposèrent à marcher contre Clotaire ; celui-ci l’ayant appris, et jugeant qu’il n’était pas de force à se défendre contre eux, s’enfuit dans une forêt et y fit de grands abattis, plaçant toutes ses espérances en la miséricorde de Dieu. », s'agissait-il de la forêt de Brotonne ? Frédégaire (auteur des Gestes des Francs), dans son chap. 24, est le premier à évoquer cette forêt sous le nom d’Arelao (variante Arelaum) en 604, c'est l'ancien nom celtique de Brotonne.

Une bataille navale entre les Vikings et les vaisseaux de Charlemagne se termina avec la victoire du scandinave Godefrid (dit également Godfred ) et la mise à sac de la région par les troupes du norvégien Rollon.

Propriété des ducs de Normandie, la forêt revint dans le domaine royal sous le règne de Charles VIII qui venait y chasser. Son statut de forêt royale la protège des défrichements du Roumois.

En 1540, le roi François Ier se fit construire une résidence de chasse à Vatteville-la-Rue. Il y travaillait aussi ; de nombreuses ordonnances royales ont été signées à Vatteville. Les autres rois de France abandonnèrent ensuite le domaine. La forêt devint une forêt de production.

État écologique

La naturalité du massif a été affectée par son histoire et ses modes de gestion et il est très fragmenté et localement très fréquenté.

Son isolement géographique est pour partie naturel (boucles de la Seine) et pour partie artificiel (autoroute de Normandie au sud et clôture électrique ceinturant la forêt pour limiter les dégâts du gibier sur les cultures) et il est un facteur d'insularisation écologique qui a été source d'appauvrissement génétique des cervidés[14]. Les cerfs, introduits pour des motifs cynégétiques, y sont porteurs de la tuberculose bovine[14] (52,5 % des cerfs tués à la chasse vers 2007, la zoonose ayant été détectée en 2001), probablement apportée par des bovins. Les sangliers peuvent également la véhiculer, notamment après avoir mangé des restes d'abats à la suite de la chasse ou des animaux morts. Un plan de chasse prévoit d'éradiquer les cerfs (envoyés à l'équarrissage) de la forêt en 2008 ou 2009[14], et de fortement diminuer la population de sangliers, car la maladie a aussi touché 3 cheptels bovins élevés en périphérie de la forêt (en 2006 et 2007). Les chasseurs souhaitent que des corridors biologiques puissent être restaurés pour permettre aux sous-populations de cerfs d'échanger des gènes afin d'éviter les problèmes de consanguinité et de dérive génétique qui les fragilisent[15].

Patrimoine culturel immatériel

Forêt de Brotonne *

| |

| Domaines | Pratiques rituelles Pratiques festives |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Seine-Maritime Normandie La Mailleraye-sur-Seine Vatteville-la-Rue |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

La forêt de Brotonne reflète également l'expression d’un riche patrimoine culturel immatériel, démontrant la forte relation qu'entretiennent les populations résidentes vis-à-vis de la forêt. De nombreuses pratiques collectives rythment la vie de ce territoire :

- chaque 1er mai, la messe inaugurale de la fête communale de Vatteville-la-Rue se tient dans la petite chapelle Saint-Maur, située en pleine forêt ;

- la vénérie.

Ces diverses manifestations semblent démontrer l’existence d’une certaine sacralité de la forêt. Certains arbres sont d’ailleurs le support de croyances et de pratiques relevant du culte dit « populaire ». Ainsi le chêne cuve, âgé d'environ 400 ans et dont la jonction des cinq bras forme une cuvette remplie d'eau, fait l'objet de nombreuses vénérations. Il est pour cela surnommé l'« Arbre roi de la forêt de Brotonne ».

Notes et références

- Localisation à la Patte d'Oie à l'aide de Géoportail

- Beaurepaire (Charles de) et Laporte (dom Jean), Dictionnaire topographique du département de la Seine-Maritime, Paris, 1982-1984, p. 151. .

- Louis Guinet, Contribution à l'étude des établissements saxons en Normandie, Presses universitaires de Caen, 1967, note 66 (lire en ligne)

- Beaurepaire (Charles de) et Laporte (dom Jean), op. cit.

- Louis Guinet, op. cit.

- François de Beaurepaire, « Quelques finales anglo-saxonnes dans la toponymie normande », in Annales de Normandie, 1963, Volume 13, Numéro 13-4, Annexe, p. 235

- Carte particulière du diocèse de Rouen dressée sur les lieux par Mr Frémont de Dieppe sous les yeux et par les ordres de feu Mre Jacques Nicolas Colbert, archevesque de Rouen / gravée par Berey

- François de Beaurepaire, op. cit.

- Nordic Names : étymologie de Brokkr (lire en anglais)

- François de Beaurepaire (préf. Marcel Baudot), Les Noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, Paris, A. et J. Picard, , 221 p. (ISBN 2-7084-0067-3, OCLC 9675154), p. 79

- « L’art normand par Le Chanoine Porée Correspondant du Ministère de l'Instruction Publique »

- Description géographique et historique de la haute Normandie, Volume 1. Michel Toussaint Chrétien Duplessis.

- Grégoire de Tours, Histoires, Tome III

- Gwenaël Vourc'h et al., Les zoonoses : Ces maladies qui nous lient aux animaux, Éditions Quæ, coll. « EnjeuxScience », (ISBN 978-2-7592-3270-3, lire en ligne), Comment se prémunir des zoonoses et vivre avec, « Prévenir par des actions sur l'environnement et la faune sauvage », p. 136, accès libre.

- Article Tuberculose en Forêt de Brotonne, un cas à méditer, Le saint-Hubert, janvier / février 2008, p. 30 à 33

- L'absence de formes anciennes ne permet pas de relier directement Hautonne à Hauville, situé à 8 km, cependant ce genre de couple est fréquent dans la toponymie normande. Hauville est mentionné sous les formes Halsvilla et Hals villa au XIe siècle, Hals étant un nom de personne scandinave. Si tel était le cas, Hautonne pourrait avoir son strict correspondant en Islande : Halstún

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Forêt de Brotonne (page sur le site brotonne.free.fr)

- [PDF] L'occupation antique en forêt de Brotonne par Marie-Clotilde Lequoy, conservatrice du patrimoine, SRA de Haute-Normandie, 1 p.

- Les principaux massifs de Haute-Normandie (Agence régional d'environnement de Haute-Normandie)

- Fiche de la forêt de Brotonne (Patrimoine culturel immatériel ; ministère de la culture ; 17 p.)

- A la découverte de la forêt de Brotonne (page sur le site de l'Office national des forêts)