Famille de Diesbach

La famille de Diesbach est une famille subsistante de la noblesse suisse, de la noblesse française et de la noblesse belge, originaire de Suisse, anoblie par l'empereur Sigismond au Saint-Empire en 1434.

| Famille de Diesbach | |

Armes | |

| Branches | de Belleroche |

|---|---|

| Période | XIVe siècle-XXIe siècle |

| Pays ou province d’origine | |

| Allégeance | |

| Demeures | Château d'Hendecourt-lès-Ransart Château de Grosville |

| Charges | Député du Pas-de-Calais Maires |

| Preuves de noblesse | |

| Autres | ANF-1951F |

Cette famille a formé de nombreuses branches, en Suisse, en France, et en Belgique. Les branches suisses bernoises sont aujourd'hui éteintes, tandis que la lignée suisse fribourgeoise, qui a donné la branche française, est subsistante. La branche française, passée aux XVIIIe et XIXe siècles par l'Artois, a essaimé dans plusieurs pays étrangers, notamment en Belgique, et certains de ses descendants ont fait leur retour en Suisse.

Origine

La famille Diesbach est issue d'un artisan nommé Rudolf. Les premiers membres connus de la famille, dès le XIVe siècle par les registres bourgeoisiaux de Berne, sont presque tous des artisans issus du canton de Berne. Rudolf était probablement fils de Peter, bourgeois de Thoune en 1356. Le fils de Rudolf était Claus, alias Niklaus, alias « Clewi le Goldschmied » (orfèvre), né vers 1375 et décédé en 1436. En tant que marchand, il a établi la richesse de la famille en co-fondant la Compagnie Diesbach-Watt à Saint-Gall et en acquérant des biens, gagnant plus de 70 000 florins. Il fut bourgeois de Berne en 1412. À partir de 1422, il est membre du conseil de Berne. Il devint seigneur de Diesbach par l'achat en 1427 de la moitié de la seigneurie de Diessbach (anciennement Diessenberg et aujourd'hui Oberdiessbach), près de Thoune, dans le canton de Berne, en Suisse. Il fut anobli en 1434 par l'empereur Sigismond de Luxembourg, sous le nom Niklaus von Diesbach, et reçut alors de nouvelles armoiries. À partir du XVe siècle, la famille Diesbach est l'une des familles les plus riches et les plus influentes de Berne.

À partir du XVIIe siècle, plusieurs chroniqueurs ou généalogistes donnèrent une origine féodale fantaisiste aux Diesbach, soit venus de Souabe avec des croisés de Frédéric Barberousse, soit venus de Bourgogne à l’époque de Berthold V de Zähringen vers 1191. Il n’existe aucune preuve de telles origines.

La ligne bernoise devenue protestante s’est éteinte en 1917 en ligne masculine et en 1950 en ligne féminine, avec Mathilde von Diesbach (1870-1950), épouse d'Olivier Le Roy d'Amigny, de Sonceboz.

La ligne fribourgeoise catholique est issue d’un fils de Ludwig von Diesbach (1452-1527) : Jean-Roch (1501-1546) qui, demeuré fidèle au catholicisme, quitta Berne à la Réforme pour se réfugier à Fribourg où il acquit la bourgeoisie en 1534. Il est l’ancêtre des trois branches subsistantes : Torny, Belleroche (Schönfels à Heitenried) et Mézières.

Étymologie

Diesbach est un nom de famille dérivé d'un nom de lieu. Il existe plusieurs lieux de ce nom : trois en Suisse, deux en Allemagne, un en Autriche, un en France, un en Bohême, etc. On trouve dans ces lieux un torrent ou une cascade.

La première mention documentaire de la seigneurie de Diessbach se situe en 1239 sous le nom de Deizbach. Plus tard, se rencontrent les noms de Diezebac (1246), Diez de Bach (1252), Dyezbach (1329), Diessbach (1366). Ce toponyme vient de l'ancien hochdeutsch tiozan (tosen, tausen = bouillir, mugir, rugir) et Bach (torrent, rivière).

Variantes

von Dießbach, von Dießbach genannt Goldschmied, von Diessbach, von Diesbach, de Diesbach, von Diesbach Liebistorf, de Diesbach Torny, de Diesbach-Steinbrugg, von Diesbach zu Schönfels, von Diesbach Schönfels, de Diesbach Belleroche, de Diesbach de Belleroche, Diesbach, etc.

Bourgeoisie et droit de cité en Suisse

Berne (1365 & 1412,+), Fribourg (1500,+ & 1534), La Neuveville (1563,+), Wünnewyl (XVIIe siècle), Lugnorre (1658,+), Rolle (1749,+), Courgevaux (1751), Guin (1827), Pierrafortscha (1931), et Saint-Gall (2001).

Nationalités actuelles

Suisse, française, belge, britannique, américaine (USA), australienne et allemande.

Armoiries

- « Parti de gueules et d’argent au croissant de l’un en l’autre » (Armoiries de Claus von Diesbach jusqu’en 1434)

- « De sable à la bande vivrée d’or accostée de deux lions du même lampassés de gueules) » (Armoiries concédées par l’empereur Sigismond en 1434 à Claus von Dießbach, de Berne. Ces armoiries sont également devenues celles de la commune d’Oberdiessbach)

- « Écartelé : aux 1 et 4, parti de gueules et d’argent au croissant de l'un en l'autre ; aux 2 et 3, de sable à la bande vivrée d'or accostée de deux lions du même, lampassés de gueules, et posés dans le sens de la bande » (Augmentation d'armoiries concédée par l’empereur Charles VI à Vienne le 7 avril 1718)

- « D’azur à la bande vivrée d’or accostée de deux lions du même, lampassés de gueules et posés dans le sens de la bande » (Dès 1630, pour la branche Diesbach de Mézières, de Wünnewyl)

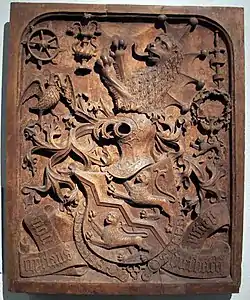

Chapelle Diesbach de la Collégiale Saint-Vincent de Berne (1470).

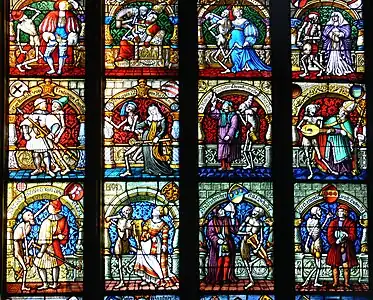

Chapelle Diesbach de la Collégiale Saint-Vincent de Berne (1470). Vitrail Danse macabre, Collégiale Saint-Vincent de Berne, avec blason de Diesbach (rangée du bas, deuxième de gauche).

Vitrail Danse macabre, Collégiale Saint-Vincent de Berne, avec blason de Diesbach (rangée du bas, deuxième de gauche). Vitrail aux armoiries de Niklaus von Diesbach (XVe siècle).

Vitrail aux armoiries de Niklaus von Diesbach (XVe siècle).

Devises

- « Vincat Honestum »

- « Soli Deo Gloria »

- « Respice Finem »

- « Fidelitate et Honore » / « Honneur et Fidélité » (devise du régiment de Diesbach[1]. au service de France, le 85e régiment d'infanterie de ligne, devenue la devise de la Légion étrangère ; également reprise dans la devise du 2e régiment d'infanterie de marine)

- « Ad Majorem Dei Gloriam »

- « Loyauté et courage »

Noblesse et titres

- Diplôme de noblesse (avec concession de nouvelles armes) donné par l’empereur Sigismond, le 4 avril 1434, à Claus von Diesbach, de Berne

- Chevalier : adoubement en 1477 par Alphonse Roi de Naples, et en 1496 par l’empereur Maximilien Ier

- Baron de Grandcour, baron de Prangins : Il s’agissait de titres réels attachés aux seigneuries de Prangins et Grandcour en Suisse. Ces titres et seigneuries passèrent par mariage à d’autres familles

- Vicomte de Beaulieu, vicomte d’Ervillers : Titres des seigneuries vicomtières de Beaulieu (à Noyelles-lès-Vermelles) et Ervillers pour la branche de Belleroche

- Attestation de Noble Extraction : Certificat de la République de Fribourg délivré à Jean-Frideric et François-Philippe de Diesbach-Steinbrugg de Heitenried, le 2 décembre 1704

- Comte du Saint-Empire avec prédicat de « Haut et Bien né » : Diplôme donné à Vienne le 7 avril 1718, par l’empereur Charles VI, pour les deux frères Diesbach-Steinbrugg ; titre éteint en 1820

- Prince de Sainte-Agathe : Diplôme de l’empereur Charles VI à Laxenburg le 9 mai 1722, pour Frideric de Diesbach-Steinbrugg, baron de Diesbach, comte du Saint-Empire. Ce titre reçut l’approbation du Souverain Conseil des Espagnes et fut accompagné de l’érection de Sainte-Agathe en principauté. Titre confirmé les 25 juillet et 25 août 1725 par Charles VI qui autorisa Frideric à régler lui-même de son vivant la transmission de son titre aux parents de son choix. Les patentes furent vidimées par l’avoyer de Fribourg et le Conseil Souverain de Fribourg le 30 mars 1763. Frideric régla la succession de son titre par testament du 16 janvier 1744 et par codicille du 11 mai 1746. Il transmet son titre par primogéniture masculine légitime aux Diesbach Torny, puis s’ils s’éteignent aux Diesbach Belleroche, puis s’ils s’éteignent aux Diesbach Rueyres. Hyacinthe de Diesbach Rueyres est entièrement exclu mais pas ses enfants mâles. En cas d’extinction de la famille Diesbach, le dernier mâle pourra disposer du titre en faveur d’une des « filles Diesbach de Fribourg » qui le transmettra à son mari et ses enfants à condition qu’ils portent le nom et les armes des Diesbach. Sont exclus les prêtres ou moines et tous ceux qui auront fait des vœux qui les empêchent de se marier

- Incorporation à la Noblesse de Messine en 1725 pour Frideric, 1er prince de Diesbach

- Comte du Saint-Empire avec prédicat de « Haut et Bien né »: Diplôme de l’empereur Joseph II, à Vienne le 25 septembre 1765, pour la branche de Torny. En 1766, le Conseil de Fribourg autorisa Jean Joseph Georges de Diesbach Torny à prendre le titre de comte dans tous les actes publics et privés

- « Honneurs de la Cour » pour la comtesse de Diesbach Torny née d’Affry en 1773 et pour Romain de Diesbach Belleroche le 28 décembre 1773

- Baron de Diesbach Belleroche de La Cour : Titre de courtoisie pour Nicolas de Diesbach Belleroche de La Cour, puis titre de courtoisie pour son fils Romain lors des « Honneurs de la Cour » en France le 28 décembre 1773 et lors de l’assemblée de la Noblesse de Fribourg, le 7 décembre 1781

- Comte de Diesbach Belleroche : Titre français de courtoisie, notamment avec inscription aux « États Militaires » au XVIIIe siècle, pour Romain (23 septembre 1766) et Ladislas de Diesbach Belleroche. Reconnaissance de ce titre à Fribourg pour Ladislas, 2e comte de Diesbach lors de l’assemblée de la noblesse de Fribourg le 7 décembre 1781

- Admission de la branche de Belleroche aux États d’Artois avec Ladislas de Diesbach Belleroche en 1788.

- Membre de la « Deutschen Adelsgenossenschaft und des Vereins Nobilitas » pour la branche bernoise von Diesbach von Liebegg, au XIXe siècle

- Admission à la Noblesse Belge : pour le rameau de Roch de Diesbach Belleroche, le 11 avril 1960

Avoyers

Les Diesbach ont fourni de nombreux hommes politiques, notamment plusieurs avoyers du canton de Berne et du canton de Fribourg comme :

- Nicolas de Diesbach (1431-1475), avoyer de Berne[2] ;

- Wilhelm von Diesbach (1442-1517), avoyer de Berne ;

- Nicolas de Diesbach Torny (1559-1630), bailli de Romont (1584-1589), bourgmestre de Fribourg (1591), lieutenant d'avoyer (1609-1614), et avoyer de Fribourg (1614-1630)[3] ;

- François Augustin de Diesbach Torny, de Fribourg, (1656-1707), seigneur de Torny-le-Grand et Rohr, membre des Deux-Cents, délégué en Valais par les VII cantons catholiques lors de troubles religieux (1683), major général (1684), directeur général du sel du canton de Fribourg (1684), des Soixante (1689), du Conseil d'État (1691), bourgmestre (1694), Stadtmajor du Conseil de guerre (1695), intendant de l'arsenal (1696), général d'artillerie du Corps helvétique (1696), avoyer (1698, 1700, 1702, 1704 & 1706), et plusieurs fois envoyé vers l'ambassadeur de France et délégué à la Diète[4] - [5] ;

- Jean Joseph Georges, 6e prince et 5e comte de Diesbach Torny, de Fribourg, Courgevaux et Guin, (1772-1838), entré au régiment de Diesbach (85e régiment d'infanterie) au service de France (1786), cadet dans sa compagnie colonelle (1787), sous-lieutenant de la compagnie Perret dudit régiment (1788), sous-lieutenant de la compagnie de Grenadiers de Sergeant dudit régiment (1791), licencié à Lille (1792), membre du Grand Conseil de Fribourg (06.1797 & 1807), suppléant au Tribunal d’Appel (1809), du Petit Conseil (1813), conseiller de légation (1813), chargé du Département de l'intérieur, et avoyer (1813, 1828 & 1838)[6].

Religieux

Nombre d'entre eux furent au service de l'église avec deux moines, neuf prêtres dont un évêque auxiliaire, seize religieuses et trois ministres protestants, parmi lesquels :

- Niklaus von Diesbach, de Berne (1478-1550), docteur en droit canonique, prévôt de Soleure (1500), prieur de Vaucluse (Doubs) (1502), protonotaire apostolique et camérier secret du pape (1503), possesseur des cures d’Aigle, Gruyères, Bex et Utzenstorf (1505), prieur de Miserez (1507), prieur de St-Jean de Grandson (1506-1550), évêque coadjuteur de Bâle (1519), chanoine doyen du chapitre de Bâle (1519), évêque auxiliaire de Bâle (1519) et chanoine de Neuchâtel (1526)[7] ;

- Gabriel von Diesbach, de Berne (1530), prieur de Vaucluse (1550-1584) et chevalier de St-Georges en Franche-Comté (1569) ;

- Maurice de Diesbach (-1595), chanoine, official de Besançon, prieur de Vaucluse (1584-1595) ;

- Charles de Diesbach Grandcour, de Fribourg, (1609-1676), jésuite (1628), se distingua par son dévouement à soigner les pestiférés. Il étudia à Ingolstadt de 1630 à 1638 ;

- Thierry (Tietrich, Théodore) de Diesbach Grandcour, de Fribourg (1611-1675), (frère de Charles ci-dessus), entré au noviciat des Jésuites de Landsberg (1627), se distingua par son dévouement à soigner les pestiférés. Il étudia à Ingolstadt de 1630 à 1638 puis devint confesseur de l'électeur de Bavière ;

- François Augustin de Diesbach Torny, de Fribourg, (1687), entré au noviciat des jésuites à Lantsberg (1702), professeur de philosophie à Fribourg-en-Brisgau, puis de morale et de philosophie à Porrentruy, puis de théologie scholastique à Dillingen, et enfin préfet des études à Fribourg-en-Brisgau ;

- Niklaus Albrecht Joseph von Diessbach, de Berne (1732-1798), entré au régiment suisse de Tscharner au service de Sardaigne, major, abjura le protestantisme et se convertit au catholicisme à Turin. Pour cette raison il sera renvoyé du régiment de Tscharner et sa famille le déshérita. Il devint jésuite, aumônier de la cour à Turin, chargé de l'éducation du futur Charles-Amédée III, fondateur de trois sociétés : « Amitiés chrétiennes », groupement pour les âmes d'élite désirant se livrer à l'apostolat ; « Amitiés sacerdotales » pour les prêtres ; et « Amitiés anonymes » pour les étudiants en théologie, aumônier de la Cour d'Autriche en 1788 et confesseur de l'archiduchesse Elisabeth[8] ;

- Marie Françoise, Sœur Siquaire, de Diesbach Grandcour, de Fribourg (1596-1675), professe au couvent du Saint Nom de Jésus à Soleure (1620), supérieure de Montorge à Fribourg (1629-45 & 1657-64) ;

- Marie Anne Jeanne Appoline, sœur Reine, de Diesbach Torny, de Fribourg (1684-1760), franciscaine, religieuse à Montorge en 1701, professa en 1704 et fut supérieure de Montorge (1733-1736) ;

- Marie Henriette Louise de Diesbach Torny, de Fribourg (1853-1929), Mère Henriette, religieuse des Fidèles Compagnes de Jésus à Namur, puis à Ste-Anne d’Auray, puis à Paris. Elle enseigna la chimie, les sciences naturelles, l’histoire et la géographie ;

- Emanuel von Diesbach, de Berne, né en 1677 et décédé en 1732, ministre protestant à Diessbach (1710) puis à Deriswyl (1717) ;

- Beat Ludwig von Diesbach, de Berne, né en 1681 et décédé le 11 décembre 1750, ministre protestant à Melt (1711) puis à Kirchdorf (1723) ;

- Gabriel von Diesbach, de Berne, y est né le 4 avril 1710 et décédé le 8 février 1777, ministre protestant à Kirchberg bei Aarau (1741) puis à Siselen.

Autres personnalités

Branches bernoises

Personnages qui se sont illustrées à Berne :

- Ludwig von Diesbach (1452-1527) ;

- Ludwig von Diesbach (1484-1539), bailli de Lugano ;

- Imbert von Diesbach (1560-1632), bailli de Romainmôtier, puis de Chillon puis de Morges ;

- Rudolf von Diesbach (1734-1797).

Branches fribourgeoises

Personnages qui se sont illustrés à Fribourg :

- François Romain de Diesbach (1659-1738), officier au service de France ;

- Georges Hubert de Diesbach de Belleroche (1669), officier au service de France ;

- Johann Friedrich (Jean Frideric) de Diesbach-Steinbrugg (1677-1751), 1er prince de Sainte-Agathe, lieutenant-colonel au service de France (1702) puis de Hollande, brigadier, colonel de son régiment suisse catholique (1711). En 1714, il reçut de l'empereur son brevet de général-major, puis en reconnaissance de sa bravoure, il fut créé par Charles VI comte du Saint Empire (1718) puis prince de Sainte-Agathe (1722), titre transmissible aux collatéraux. Frideric fut aussi gouverneur de Syracuse (1722), gentilhomme de la chambre (1723), chambellan de l'empereur (1723), feld-maréchal-lieutenant (1723) et membre du Conseil de guerre (1726). Blessé à la bataille de Parme (1734), il se retira à Fribourg où il reçut le titre de conseiller d'État honoraire ;

- François Philippe, comte de Diesbach-Steinbrugg (frère du précédent) (1682-1764), seigneur d'Heitenried, cadet au régiment des Gardes Suisses (1697 et 1700), lieutenant et aide-major au régiment de Vieux Stuppa (1700), capitaine commandant au régiment de Brendlé (1701), leva une compagnie au régiment de Pfyffer (15.09.1702), commandant du second bataillon du régiment de Pfyffer (1709), lieutenant-colonel (26.03.1713), comte du saint-Empire par Charles VI (Vienne, 07.04.1718), lieutenant-colonel au régiment du Buisson (10.10.1719), colonel propriétaire du régiment du Buisson devenant de Diesbach (04.01.1721), chevalier de Saint-Louis (1721), brigadier des Armées du Roi (20.02.1734), maréchal de camp (01.03.1738), et commandeur de Saint-Louis (10.03.1743) ;

- François Joseph Romain (1716-1786), major au régiment de Diesbach au service de France (1743), colonel en second du Régiment de Diesbach (1757), brigadier (15 août 1758), maréchal de camp (20 février 1761), gouverneur de Kassel (1762), commandeur de Saint-Louis (01.01.1763), colonel propriétaire du régiment de Diesbach (1764), grand-croix de l’Ordre de St-Louis (25.08.1779), lieutenant-général des armées du Roi (01.03.1780) ;

- Frédéric de Diesbach Torny (1741-1815), officier ;

- Philippe de Diesbach Torny (1742-1805), général au service d'Autriche ;

- François Philippe Ladislas de Diesbach Belleroche (1747-1822), vicomte d'Ervillers, seigneur des deux Achiet, Wanquetin, La Cour de Cugy, chevalier de St-Louis (1783), colonel-propriétaire du régiment de Diesbach (1785), député au Grand-Conseil de Fribourg (1814-1817), et lieutenant-général en France (1816) ;

- Romain de Diesbach-Steinbrugg (1773-1792), officier au service de France, victime de la Révolution il fut massacré à la prison de l'Abbaye en septembre 1792 ;

- Joseph Antoine Philippe de Diesbach Torny, de Fribourg, (Fribourg 02.04.1778 + 10.04.1842), enseigne au Régiment de Stuart Autriche (01.05.1793), campagne de 1793-94-95 en Flandre, sous-lieutenant (26.05.1796), campagne de 1796 en Tyrol, campagne de 1799 en Italie, campagne de 1800 en Italie et à Gènes, lieutenant de Grenadiers (14.05.1800), reçut deux blessures à la bataille de Marengo, capitaine au régiment de Gemmeng(?) (10.03.1805), campagne de 1805 en Bohème, chambellan de sa Majesté Impériale et Royale Apostolique (12.05.1808), lieutenant commandant avec brevet de colonel dans la Compagnie des Cent-Suisses (15.03.1815), à Gand avec le Roi en 1815, chevalier de Saint-Louis (07.05.1815), certificat de fidélité suisse au Roi pendant les cent Jours (Tuileries, 01.01.1816), médaille de Fidélité Suisse décernée par la Haute Diète (01.01.1816, autorisation de la porter le 21.09.1824), chevalier de l’Ordre du Phénix de Hohenlohe (29.09.1819), chevalier de la Légion d’honneur (01.05.1821), colonel des Gardes à Pied (1826), officier de la Légion d’Honneur (30.10.1829)[9], commandeur de la Légion d’Honneur (Rambouillet, 01.08.1830), traitement de réforme (21.05.1831 ; 2 000 francs par an et pour 7 ans après 15 ans 7 mois et 20 jours de service), autorisation de séjour à Paris pour obtenir la naturalisation (20.09.1833) ;

- Rodolphe Jérôme Alphonse de Diesbach de Belleroche, de Fribourg (1809-1888), sous-lieutenant dans la Garde royale suisse de Charles X (1828), propriétaire terrien, cofondateur (1848) et président (1858-63) de la Société Fribourgeoise d'Agriculture, cofondateur de « la Gruyérienne » en 1857 (société anonyme pour l’achat et la vente des fromages, avec siège à Fribourg), administrateur de la Caisse Hypothécaire de Fribourg, fondateur de la Société d'agriculture de la Suisse romande, président de cette société (1877), membre du comité de réception du Tir Fédéral de Fribourg, promoteur de l'entreprise des chemins de fer fribourgeois, président de l’assemblée des actionnaires de la ligne d’Oron (1887), et artiste peintre ;

- Maximilien François de Diesbach (Torny), de Fribourg, (1851-1916), licencié en droit (1873), secrétaire de la Direction cantonal de l’Intérieur puis des Travaux Publics (1874), sous-lieutenant de Chasseurs (1876), préfet de Romont (1878-1883), major et commandant du bataillon 14 (1883), commandant du bataillon de Landwehr 17 (1887), collaborateur de la publication « Fribourg Artistique » (dès 1890), lieutenant-colonel, commandant du régiment 5 (1895-1898), membre de la Société suisse d’héraldique (1896), député au Grand Conseil (04.05.1897), président de la Société d'Histoire du Canton de Fribourg (1897-1916), commandant du régiment 45 (1898-1901), colonel (1902), commandant de l’arrondissement territorial II (1902-1912), président de la Société Cantonale d’Histoire et de la Société des amis des Beaux-Arts, président de la sous-commission des monuments et édifices (1905), président du Grand Conseil (1905 & 1910) et directeur de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg (1905-1916), président de la construction de l’actuelle Bibliothèque cantonale et Universitaire de Fribourg (1908-09), conseiller national (1907-16), délégué à la journée fribourgeoise du Tir Fédéral à Berne (1910), président de la Société suisse des Officiers (1913) et colonel de recrutement de la 2e division (1914) ;

- Marie Joseph Gaspard Louis de Diesbach Belleroche, de Fribourg, (1843-1921), lieutenant (12.1869), lieutenant de cavalerie aux Frontières (1870-1871), adjudant du colonel de Buman, chef de l'internement des troupes françaises après la guerre franco-prussienne de 1870-1871, capitaine commandant de l'escadron 5 (1872), membre du comité du Bien Public, membre de la commission pour l’amélioration des races bovine et porcine du canton de Fribourg (1873), exploitant agricole, propriétaire de vastes domaines ruraux et alpestres, membre puis président (1876-1878) de la Société Fribourgeoise d'Agriculture, président de la Fédération agricole de la Suisse romande, bourgeois de Fribourg (28.01.1874), passé à la Landwehr (1880-88), député au Grand Conseil (1880), conseiller national pour le 21e arrondissement (1893-96 & 1900-11), et membre de la commission cantonale d’estimation (1898) ;

- Marie Philippe Roger de Diesbach (Belleroche), de Fribourg, (1876-1938), docteur en droit de l’université de Fribourg, lieutenant de cavalerie à l’escadron 5 (1896), 1er lieutenant (1902), capitaine (1905) commandant de la compagnie de guides 4 puis l’escadron 1, membre de la Société suisse d’héraldique (1910), incorporé à l’EMG, major (1912), commandant du bataillon 17 (1913), major du bataillon 16 (1913), lieutenant-colonel (1917), commandant du régiment 7 fribourgeois lors de la grève générale de 1918, colonel commandant de la brigade d'infanterie 4 (1923) puis de la brigade de montagne 5 puis de la 2e division (1931-37). Il reçut les remerciements du Conseil d’État de Fribourg pour son intervention lors de l’émeute du 8 octobre 1932. Il écrivit de nombreux articles sur l'instruction militaire et la formation du caractère. Il fut aussi administrateur de la Banque de l’État de Fribourg (1919-38) et député conservateur au Grand Conseil (1921-26) ;

- Henri Bernard de Diesbach (Torny), de Fribourg, (1880-1970), étudiant en chimie à Fribourg puis à Munich, 1er lieutenant d’infanterie (1905), docteur ès sciences de l’Université de Munich (1906), chimiste au laboratoire de recherche de la Badische Anilin- und Soda-Fabrik à Ludwigshafen (1907-19), professeur titulaire de la chaire de chimie minérale (1920-55) et de chimie organique (1932-55) à la faculté des sciences de l’Université de Fribourg (1920-55), député au Grand Conseil (1921), président de la Société suisse de chimie (1932-1934), membre du Conseil exécutif de la Fondation pour bourses de chimie (1935-55), membre du Conseil de direction des Entreprises Électriques Fribourgeoises (1937), membre du Comité de rédaction des Helvetica Chimica Acta (1944-54), trois fois doyen de la Faculté des Sciences, recteur de l’Université, et propriétaire du château de Balterswyl à Saint-Ours ;

- Frédéric Louis Nicolas Roland, dit Fred, de Diesbach Belleroche, de Fribourg (1907-1994), premier prix de violon de la Villa Saint-Jean à Fribourg (1920), licencié en droit à l’Université de Fribourg (1929), artiste-peintre, étudiant à l’Académie de peinture Tröndle à Munich (1929-30), à l’école d'André Lhote à Paris (1931-32), et chez Rodolphe Théophile Bosshard à Riex (1932), journaliste et critique d’art, rédacteur de la Revue anticommuniste (1938), écrivain, historien, alpiniste, membre du Club Alpin Suisse et rédacteur du bulletin mensuel de la section Moléson du Club Alpin Suisse ;

- Roch de Diesbach (1909-1990), licencié en droit à l'université de Fribourg (1931), officier-instructeur (1934-1957), diplômé de l'École supérieure de guerre de Paris (1948), officier d'état-major (1943-1954), major (1947), major du régiment d'infanterie 1 de Fribourg (1955-1957), colonel (1956), divisionnaire (1958), commandant de la division de montagne 10 (1962), commandant de corps du premier corps d'armée de campagne (1968-1971) ;

- Roger de Diesbach (1944-2009), journaliste.

Branches françaises

Personnages qui se sont illustrés en France :

- Antoine Valburge Alphonse Gabriel de Diesbach Torny, de Fribourg, fils de Philippe (1778-1842), colonel de la compagnie des Cent-Suisses sous la Restauration. Gabriel, né à Fribourg le 23 décembre 1830 et décédé à Paris le 13 avril 1902, fut élève au Collège royal militaire de La Flèche (1843)puis exploitant agricole. À la suite de déboires de fortune, imputés au second mari de sa mère, il entre à la Légion étrangère en 1855 comme Sergent. Il est promu Sergent-major le 6 juillet 1855 puis Sous-Lieutenant le 10 octobre 1855, et participe aux campagnes d’Algérie 1856 à 1863, avec une interruption en 1859 où il combat en Italie. Le 9 février 1863 il fait mouvement vers le Mexique avec son unité, mais il tombe malade lors de l’escale à la Martinique. Le régiment embarque le laissant à l’hôpital. Il parvient tout de même au Mexique, où il est promu Lieutenant le 7 octobre 1863. Il reçut la Médaille d'Italie et la Médaille du Mexique. À son retour du Mexique il démissionne de la Légion Étrangère en 1866 et épouse en 1867 Louise Hippolyte Jeanne Marie Dussard (1843-1913) dont il n'eut pas de postérité[10] ;

- Louis de Diesbach de Belleroche (1893-1982), franco-suisse, pilote de chasse et homme politique ;

- Ghislain de Diesbach de Belleroche (1931), français, écrivain et biographe ;

- Eugène de Diesbach de Belleroche (1817-1905), franco-suisse, député du Pas-de-Calais, en France. ;

- Gonzalve de Diesbach de Belleroche (1847-1899), franco-suisse, diplomate français[11].

Branche belge

Le 11 avril 1960 Roch de Diesbach Belleroche (1890-1962) est admis dans la noblesse du royaume de Belgique avec le titre d'écuyer. Cette branche noble belge est en 2020 représentée par 11 écuyers, le dernier né en 2020. Les membres masculins de cette branche portent le titre français de comte[12].

Personnages qui se sont illustrés en Belgique :

- Eric Eugène Marie Ghislain de Diesbach Belleroche (1918-1999), docteur en droit de l’Université de Louvain (1940), avocat au barreau de Bruxelles (1941-1987), conseiller communal de Faulx-Les-Tombes, 4e président de la Fondation Diesbach (1985-1989), médaille de la Résistance, croix du prisonnier politique, médaille commémorative de la Guerre 40-45 avec sabres croisés, membre du Très Honorable Ordre de la Couronne du Royaume de Thaïlande, membre d’honneur de la Fondation Diesbach (1997).

Châteaux de la branche bernoise

Vieux château d'Oberdiessbach.

Vieux château d'Oberdiessbach.

Château de Wil.

Château de Wil. Château de Liebegg à Gränichen.

Château de Liebegg à Gränichen. Château de Champvent, Vaud.

Château de Champvent, Vaud. Maison Kramgasse 63, Berne

Maison Kramgasse 63, Berne Maison Diesbach, Münstergasse 2, Berne.

Maison Diesbach, Münstergasse 2, Berne.

Châteaux des branches fribourgeoises et françaises

Château de Diesbach, Torny-le-Grand.

Château de Diesbach, Torny-le-Grand. Château de Mézières.

Château de Mézières. Maison de Diesbach-Steinbrugg, Fribourg.

Maison de Diesbach-Steinbrugg, Fribourg. Château de Bourguillon à Fribourg.

Château de Bourguillon à Fribourg._le_ch%C3%A2teau_(flickruserolibac).jpg.webp) Château de Gouy-en-Artois, France.

Château de Gouy-en-Artois, France.

Notes et références

- « Dictionnaire militaire », sur Google books (consulté le ), p. 531

- « Dictionnaire de la noblesse », sur Google books, Schlesinger, (consulté le ), p. 881

- Alain-Jacques Czouz-Tornare, « Diesbach, Nicolas de » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du . (consulté le 5 mai 2013)

- « Le grand dDictionnaire historique », sur Google books (consulté le ), p. 881

- Alain-Jacques Czouz-Tornare, « Diesbach, François Augustin de (de Torny) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du . (consulté le 5 mai 2013)

- Alain-Jacques Czouz-Tornare, « Diesbach, Joseph de (de Torny) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du . (consulté le 5 mai 2013)

- Catherine Bosshart-Pfluger, « Diesbach, Nicolas de » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du . (consulté le 5 mai 2013

- Urban Fink, « Diesbach, Niklaus Albert von » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du . (consulté le=5 mai 2013)

- « Base de données Léonore » (consulté le )

- DIESBACH TORNY (Lt Gabriel de) : Souvenirs de la campagne du Mexique 1862-1865. Paris, sd, 133 pp

- « Base de données Léonore » (consulté le )

- État présent de la noblesse belge (2020), p. 299-300, Carnet mondain (2019), p. D38-D39 et carnetmondain.com

Voir aussi

Bibliographie

- Eugène Diesbach de Belleroche, Souvenirs et mémoires du comte Eugène de Diesbach de Belleroche,... de 1817 à 1905, Namur, J. Dupagne-Counet et fils, , 439 p. (lire en ligne)

- Conrad André Beerli, Le peintre poète Nicolas Manuel et l'évolution sociale de son temps, Genève, Droz, 1953 (passim et surtout p. 112-113). (En ligne.)

- Armorial neuchâtelois : galerie historique du château de Neuchâtel, Berne-Neuchâtel, Davoine, 1857, p. 26. (En ligne.)