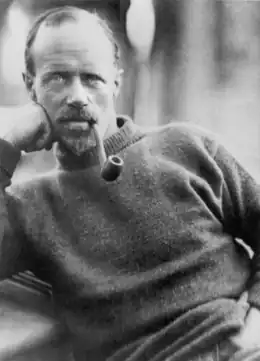

Ernest Joyce

Ernest Edward Mills[Note 1] Joyce (né vers 1875 et mort le ) est un marin britannique de la Royal Navy et un explorateur qui a participé à trois expéditions en Antarctique au début du XXe siècle.

| Nom de naissance | Ernest Edward Mills Joyce |

|---|---|

| Naissance |

Vers 1875 Probablement Bognor, Angleterre |

| Décès |

Londres, Angleterre |

| Nationalité |

|

| Distinctions |

Il commence sa carrière comme mousse en 1891. Dix ans plus tard, il rejoint le capitaine Robert Falcon Scott lors de l'expédition Discovery (1901-1904). Il y fait bonne impression auprès d'Ernest Shackleton, alors jeune officier. En 1907, Shackleton recrute Joyce pour s'occuper des chiens et des traîneaux lors de sa propre expédition en Antarctique, l'expédition Nimrod (1907-1909). S'acquittant honorablement de ce rôle, Joyce est engagé dans le cadre de l'expédition antarctique australasienne (1911) menée par Douglas Mawson, mais quitte l'expédition pour une raison inconnue avant le départ de Tasmanie.

En 1914, Shackleton invite Joyce à se joindre à l'équipe de soutien de l'expédition Endurance (1914-1917) en mer de Ross. Après qu'une série de calamités se sont abattues sur l'équipe de la mer de Ross, en 1915-1916, Joyce devient le responsable de facto de cette équipe, et recevra même plus tard la médaille polaire et la médaille Albert pour le sauvetage de trois de ses camarades. Cependant, cette expédition est la dernière de Joyce malgré des tentatives répétées de se joindre à d'autres expéditions.

Au cours de sa carrière, Joyce reçoit des commentaires positifs mais aussi négatifs. Son efficacité sur le terrain est largement reconnue : « [ce] bon vieux Joyce », écrit Frank Wild sur son camarade lorsqu'ils sont au dépôt crucial de Minna Bluff lors de l'expédition Nimrod[1]. Pour beaucoup, c'est un « brave gars »[2]. Richard W. Richards, lui aussi de l'équipe de soutien, le décrit comme « une âme bienveillante et un bon copain »[3]. En revanche, Eric Marshall, de l'expédition Nimrod, le trouve « d'une intelligence limitée, rancunier et incompatible [avec lui] »[4], tandis que John King Davis, en refusant de se joindre à l'expédition Endurance, dit à Shackleton : « Je refuse absolument de faire partie de toute entreprise impliquant des personnes du genre de Joyce »[5]. Les comptes rendus des voyages de Joyce et le livre qu'il écrit d'après ceux-ci, sont vus comme « complaisants » et comme le fruit du travail d'un « affabulateur »[6]. Le biographe Roland Huntford, lui, le décrit comme un « étrange mélange d'imposture, de flamboyance et de compétence »[7].

Biographie

Premières années

Les sources sur les premières années de Joyce font défaut. Il naît apparemment en 1875 à Bognor, en Angleterre, mais la date exacte demeure inconnue[Note 2]. Son père et son grand-père sont d'anciens marins[8]. Après la mort précoce de son père, la mère de Joyce, qui se retrouve avec trois enfants à élever et un maigre revenu de couturière, envoie le jeune Ernest Joyce à la Royal Hospital School de Greenwich, destinée aux orphelins de marins. Il y reçoit, dans un environnement austère, une formation le préparant à une carrière de marin dans la Royal Navy. Quittant l'école à quinze ans, en 1891, il intègre la marine en tant que mousse et s'élève au cours des dix années suivantes du grade de simple matelot de pont — Ordinary Seaman — à celui de gabier — Able Seaman[9].

Son service naval, entre 1891 et 1901, ne semble documenté par aucune source existante. Durant sa dernière année, il sert sur le HMS Gibraltar, au Cap, où fait halte en septembre l'expédition du capitaine Scott, alors en route vers l'Antarctique. Robert Falcon Scott manque d'hommes et Joyce se porte volontaire pour s'engager. Il part donc avec l'expédition et met le cap au sud le [10].

Expédition Discovery

Sélectionné parmi plusieurs centaines de volontaires, Ernest Joyce est l'un des quatre marins qui naviguent avec le RRS Discovery depuis Le Cap[9]. Il ne se fait pas particulièrement remarquer sur cette expédition. Scott le mentionne à peine dans son compte-rendu The Voyage of the Discovery et le journal d'Edward Adrian Wilson n'y fait pas allusion. Cependant, la vie en Antarctique lui plaît bien[11]. Il acquiert de l'expérience dans les techniques de conduite des traîneaux à chiens, le man-hauling et d'autres aspects de l'exploration polaire. Vers la fin de l'expédition, il tente, avec Arthur Pilbeam et Frank Wild, l'ascension du mont Erebus et parvient à environ 910 m[Note 3]. À certains moments, Joyce est durement touché par les engelures et à une occasion, deux compagnons, Michael Barne et George Mulock, doivent même tenir le pied gelé de Joyce dans le creux de leurs estomacs et masser ses chevilles pendant plusieurs heures pour lui éviter l'amputation[12]. Toutefois, ces expériences ne le découragent pas. L'Antarctique suscite en lui « une curieuse combinaison d'affection et d'antipathie » qui « le pousse à [y] revenir encore et encore »[13].

Au cours de l'expédition, Joyce rencontre plusieurs hommes qui occuperont, au cours des années suivantes, une place importante dans l'histoire de l'exploration polaire en Antarctique, dont Robert Falcon Scott, Edward Adrian Wilson, Frank Wild, Tom Crean, William Lashly, Edgar Evans et, plus significativement, Ernest Shackleton. Joyce fait plusieurs voyages en traîneaux avec Shackleton[14], laissant chez ce dernier une impression de compétence et de fiabilité. Il impressionne également le capitaine Scott en tant qu'individu « sobre, honnête, loyal et intelligent »[9] et l'organisateur de l'expédition, Sir Clements Markham, qui le décrit par la suite comme « un homme honnête et digne de confiance »[9]. Sa récompense, à l'issue de l'expédition, est une promotion comme maître de 1re classe, sur la recommandation de Scott[9]. Mais il est pris par la « fièvre » de l'exploration antarctique[15] et le service naval ordinaire passe au second plan. Il quitte la marine en 1905, mais trouve la vie à terre si insatisfaisante qu'il s'enrôle à nouveau en 1906[9]. Un an plus tard, lorsque l'occasion se présente pour lui de se joindre à l'expédition Nimrod de Shackleton, il la saisit aussitôt.

Expédition Nimrod

Joyce est l'une des premières recrues retenues par Shackleton pour sa propre expédition en Antarctique. On raconte souvent l'histoire — et elle est peut-être véridique — selon laquelle il avait aperçu Joyce dans un autobus qui passait devant ses bureaux et avait envoyé quelqu'un pour aller le chercher et le recruter sur-le-champ[7] - [14] - [11]. Pour se joindre à l'expédition, Joyce achète sa liberté auprès de la marine et, dans les années suivantes, il affirmera que Shackleton a omis de le récompenser pour ce geste, en dépit d'une promesse de le faire[13]. Cela sera le premier d'une série de différends financiers qui finiront par tendre ses relations avec Shackleton[16]. Joyce, Shackleton et Frank Wild sont les seuls membres de l'expédition à s'être déjà rendus en Antarctique. Sur la base de ses exploits passés, Joyce est chargé des magasins de provisions, des traîneaux et des chiens. Avant le départ, en août 1907, lui et Wild prennent des cours rapides d'impression à l'imprimerie de Joseph Causton dans le Hampshire, car Shackleton a l'intention de publier un livre ou un magazine lors de l'hivernage[17].

Le Nimrod quitte la Nouvelle-Zélande le [18]. Il est remorqué vers la barrière de Ross par le remorqueur Koonya[18] pour s'économiser. Le 23 janvier, avec son propre moteur, il atteint la barrière où Shackleton prévoit d'établir ses quartiers dans une crique découverte lors de l'expédition Discovery. Cela s'avère impossible, car la crique s'est beaucoup élargie et est devenue une baie, la future baie des Baleines, où Roald Amundsen installe quelques années plus tard sa base Framheim lors de son expédition victorieuse au pôle. Ce rapide changement d'état de la glace convainc Shackleton que cette baie n'est pas assez sûre et comme il n'a pas d'autre site de débarquement sur la Terre du Roi-Édouard-VII, Shackleton est contraint de rompre une promesse qu'il a faite à Scott et emmène le Nimrod dans le détroit de McMurdo[19], zone que Scott considère comme son « fief personnel »[20]. Le site finalement choisi est le cap Royds, sur l'île de Ross, à environ 32 km au nord de l'ancien abri de Scott sur la péninsule de Hut Point. En raison des conditions météorologiques et de la « prudence exagérée » du capitaine Rupert England[21], le déchargement est difficile et long. Joyce reste à terre, s'occupant des chiens et des poneys, et aide à construire l'abri de l'expédition. En mars, il prête assistance à une équipe qui fait la première ascension réussie du mont Erebus, mais n'accomplit pas la montée lui-même[22].

.jpg.webp)

De gauche à droite : Frank Wild, Ernest Shackleton, Eric Marshall et Jameson Adams.

Au cours de l'hiver suivant, Joyce, avec l'aide de Frank Wild, imprime une trentaine d'exemplaires du livre de l'expédition, Aurora Australis, de Shackleton[23]. Le reste du temps, il est occupé à préparer l'équipement et les dépôts pour la prochaine saison et le voyage au pôle dont, compte tenu de son expérience, il devrait faire partie. Cependant, divers incidents réduisent le nombre de poneys à seulement quatre et Shackleton doit réduire le nombre de participants de l'équipe polaire à ce même nombre. L'un des malheureux est Joyce, dont le médecin de l'expédition Eric Marshall note qu'il a un problème hépatique et les premiers stades d'une maladie cardiaque[24]. Joyce n'a pas de ressentiment particulier par rapport à son éviction ; il aide les travaux préparatoires et accompagne l'équipe vers le sud les sept premiers jours[25]. Dans les mois suivants, il prend en charge le renforcement des dépôts, afin d'assurer un approvisionnement suffisant pour le retour de l'équipe. Il fait un dépôt à Minna Bluff, avec des aliments et du carburant, gagnant les louanges spontanées de Frank Wild pour cette initiative[26]. Ce dernier, qui est l'un des quatre hommes à faire le voyage vers le sud, écrit dans son journal après la tentative d'atteindre le pôle : « Si seulement nous avions Joyce et Marston ici à la place de ces deux types inutiles […] », en référence à Marshall et Jameson Adams, « […] nous l'aurions fait facilement »[27].

Ils établissent un nouveau record à 88°23'S, à moins de 180 km du pôle Sud. Shackleton et son équipe retournent à la base, par chance à la dernière date possible avant que le Nimrod ne soit obligé de rentrer pour éviter qu'il soit bloqué par la glace. Joyce était, cependant, prêt à rester à la base avec quelques hommes, pour attendre l'équipe et éventuellement statuer sur son sort si elle ne revenait pas[28]. Le Nimrod parvient finalement à Londres en septembre 1909 et est préparé, sous la direction de Joyce, comme une exposition flottante d'artefacts polaires. Shackleton lui verse un salaire de 250 livres sterling (environ £18 000 en 2008) par an pour sa participation, soit une somme généreuse pour l'époque[9]. Par la suite, Joyce, en l'absence d'activité régulière rémunérée, cherche à trouver place dans une autre expédition.

Expédition antarctique australasienne

Joyce n'est pas invité à rejoindre le capitaine Scott pour l'expédition Terra Nova, contrairement à plusieurs membres de l'ancienne expédition de Shackleton, dont Frank Wild, qui décline néanmoins l'offre. Au lieu de cela, Joyce et Wild participent à l'expédition antarctique australasienne de l'Australien Douglas Mawson.

Joyce se rend au Danemark pour acquérir les chiens de cette expédition et les amène en Tasmanie où, selon Beau Riffenburgh, il est « congédié » par Mawson avant que l'expédition ne quitte l'Australie[29]. Cependant, des sources expliquent que Mawson et Joyce se sont « brouillés et séparés »[9] ou bien que Joyce est exclu lorsque Mawson réduit son expédition de trois équipes débarquées à deux[30]. Mawson aurait perdu sa confiance en Joyce, disant qu'il « a passé trop de temps dans les hôtels »[30], ce qui laisse penser qu'un problème d'alcoolisme est à l'origine de ce choix. Quelles que soient les circonstances, Joyce ne rejoint pas l'Antarctique et reste en Australie, obtenant un emploi au Sydney Harbour Trust[9].

L'équipe de la mer de Ross

Joyce, toujours en Australie, est contacté par Shackleton en février 1914 pour l'expédition Endurance. Il lui propose une place dans l'équipe de soutien, censée épauler, à partir du secteur de la mer de Ross, l'équipe transcontinentale venue du secteur de la mer de Weddell. Shackleton explique également que si le plan devait changer pour n'utiliser plus qu'un seul navire, Joyce rejoindrait l'équipe principale[31]. Joyce revendiquera plus tard, sans vérification, que Shackleton lui avait offert une place dans l'équipe transcontinentale[32], pourtant conditionnée à la forme que prendrait l'équipe. Par ailleurs, Joyce déforme, dans son livre The South Polar Trail (1929), la nature du rôle qui lui est confié dans l'équipe de soutien, car il dissimule le fait qu'il devait travailler sous les ordres d'un officier, et affirme que Shackleton lui avait donné la responsabilité exclusive des chiens et des traîneaux[32].

La tâche de l'équipe de soutien, sous le commandement d'un autre vétéran de l'expédition Nimrod, Æneas Mackintosh, est d'établir une base sur l'île de Ross à l'instar de l'expédition Nimrod, puis de mettre en place une série de dépôts de provisions sur la barrière de Ross en direction du pôle afin d'aider l'équipe principale sur la seconde partie du trajet. Shackleton voit cela comme une tâche de routine et écrit : « Je n'avais pas prévu que ce travail présenterait de grandes difficultés »[33]. Toutefois, l'équipe est mise sur pied avec une certaine précipitation[34] et est inexpérimentée. Seuls Joyce et Mackintosh sont allés auparavant en Antarctique et la participation de ce dernier avait été brève par suite d'une blessure à l'œil.

Revers majeurs

Le départ de l’Aurora d'Australie est retardé par une série de revers organisationnels et financiers[35]. Le navire n'arrive dans le détroit de McMurdo que le , c'est-à-dire très tard dans la saison estivale pour entamer la pose de dépôts. Mackintosh insiste néanmoins sur le fait que ce travail doit commencer sans délais, avec l'espérance d'établir des dépôts à 79°S et 80°S[36]. Joyce s'y oppose, expliquant que l'acclimatation des chiens et la formation des hommes nécessitent plus de temps[37]. Toutefois, son avis est négligé au profit de celui de Mackintosh, qui pense alors que Shackleton et son équipe peuvent tenter de traverser le continent dès cette première saison[Note 4].

Mackintosh contrarie encore plus Joyce en décidant de mener lui-même l'équipe de pose de dépôts, insensible au fait que Joyce se revendique seul responsable de traîneaux et des chiens[38]. Cette équipe est elle-même divisée en deux groupes et les manœuvres débutent le 24 janvier dans un climat de confusion. Les premières tentatives de voyage sur la barrière sont contrariées par l'état de la glace en surface et le groupe de Mackintosh se perd entre le cap Evans et la péninsule de Hut Point. Joyce exulte en privé de cette preuve de l'inexpérience du capitaine[39]. Les différents groupes atteignent finalement le 9 février la latitude 79°S et construisent le dépôt de Bluff, renommé plus tard Minna Bluff eu égard au relief montagneux à proximité. C'est apparemment le groupe de Joyce qui effectue le voyage le plus facile[40]. Un autre important différend s'élève alors au sujet de la volonté de Mackintosh de prendre les chiens pour atteindre la marque de 80°S[40]. Joyce plaide avec force que plusieurs chiens avaient déjà péri et qu'il estime que la préservation des autres est nécessaire. Mais, là encore, il est contredit par Mackintosh. Le 20 février, l'équipe atteint 80°S et place le dépôt[41]. Le résultat de ce voyage est 48 kg de provisions et de carburant à 80°S et 72 kg à 79°S. Néanmoins, 200 kg ont été abandonnés pour s'alléger et n'atteindront jamais un quelconque dépôt[42].

Les hommes et les chiens sont à bout de force. Sur le chemin du retour, dans les conditions météorologiques épouvantables qui sont celles de la barrière, tous les chiens périssent — comme Joyce l'avait prédit — et l'équipe retourne à Hut Point le 24 mars, épuisée et victime de graves engelures[43]. Après avoir été retardé pendant dix semaines à Hut Point par la condition de la glace sur la mer[Note 5], l'équipe a finalement atteint le cap Evans en juin. Ils apprennent alors que l’Aurora, avec une grande partie des provisions et de l'équipement destinés à l'équipe à terre, a rompu ses amarres dans un coup de vent et a été poussé au large sans espoir d'un prompt retour. En effet, celui-ci dérivera dans les glaces et, après son remorquage jusqu'en Nouvelle-Zélande, devra être réparé. Heureusement, les rations pour les dépôts avaient été débarquées du navire avant ce départ involontaire[44]. Cependant, la nourriture, le carburant, les vêtements et l'équipement destinés à l'équipe à terre ont été en grande partie emportés. Des remplacements durent être improvisés à partir de fournitures laissées au cap Evans par l'expédition Terra Nova (1910-1913) de Robert Falcon Scott, complétées par la viande de phoque et de la graisse[44]. Joyce se révéla être très doué dans la récupération[45], déterrant dans les dépôts abandonnés par Scott, entre autres trésors, une grande tente en toile à partir de laquelle il confectionne des vêtements grossiers. Il se met également en devoir de coudre 500 sacs en tissu, pour emporter les rations du dépôt[46].

Mise en place des dépôts

L'équipe part le . Les hommes sont sous-entraînés et en mauvaise condition physique, vêtus de façon mal adaptée, avec un équipement largement improvisé[47]. Avec seulement cinq chiens restants[48], le gros problème est de participer au halage des traîneaux (manhauling). Avant le début de la marche — un aller-retour de 1 300 km —, environ 1 700 kg de provisions ont dû être transportés au dépôt de Minna Bluff[47]. Cette phase du travail dure jusqu'au 28 décembre, non sans que naissent d'autres désaccords entre Joyce et Mackintosh sur l'utilisation des chiens[49]. Les plus faibles membres de l'équipe, Arnold Spencer-Smith et Mackintosh lui-même, montrent déjà des signes d'effondrement physique[50] alors que commence la longue marche vers le glacier Beardmore à 83°30'S, où le dépôt final devait être placé.

L'équipe est réduite à six lorsqu'un groupe de trois hommes est contraint de faire demi-tour en raison d'un problème d'équipement[51]. Avec Mackintosh et Joyce dans le second groupe, se trouvent Spencer-Smith, Ernest Wild, jeune frère de Frank Wild, Richard W. Richards et Victor Hayward. Avec quatre chiens, ils continuent vers le sud, de plus en plus touchés par les gelures, la photokératite (cécité des neiges) et, finalement, le scorbut. Spencer-Smith est incapable de continuer et, par la suite, doit être transporté sur le traîneau[52]. Mackintosh, à peine capable de marcher, lutte malgré tout, mais au moment où est posé le dépôt final, il est, lui aussi, incapable de continuer et doit finalement rejoindre Spencer-Smith sur le traîneau. La direction effective de l'équipe était peu à peu devenu le fait de Joyce depuis le départ vers le sud à partir du dépôt de Bluff ; il en est désormais le chef incontesté[53]. Le voyage de retour n'est qu'une longue lutte, qui coûte la vie à Spencer-Smith, qui meurt le 9 mars à seulement 48 km de Hut Point, et mène les autres à la limite de leur endurance. Mackintosh, qui s'effondre tant physiquement que mentalement, doit être laissé dans la tente alors que Joyce, qui souffre lui-même d'une grave photokératite[54], amène le reste de l'équipe jusqu'au havre de Hut Point. Lui et Ernest Wild retournent ensuite chercher Mackintosh et les cinq survivants sont tous de retour à Hut Point le [54].

Secours

Tous les cinq présentent désormais des symptômes de scorbut. Toutefois, à Hut Point, en un laps de temps relativement court, la viande de phoque — remède naturel contre le scorbut par sa richesse en vitamine C[55] — leur permet de récupérer[56]. À la mi-avril, ils ont retrouvé suffisamment la santé pour envisager de parcourir les 21 km restants jusqu'à l'abri principal de cap Evans, à travers la banquise.

Le 18 avril, Joyce teste l'état de la glace et la trouve solide ; mais, le lendemain, une tempête de neige emporte toute la glace[57]. À Hut Point, l'ambiance est lugubre et le régime alimentaire à base exclusive de viande de phoque contribue à abattre davantage leur moral. C'est Mackintosh qui semble le plus en souffrir et, le 8 mai, en dépit de l'insistance de Joyce, Richards et Ernest Wild, il décide de se risquer sur la glace, qui s'est reformée entre-temps, pour marcher jusqu'au cap Evans[58]. Victor Hayward se porte volontaire pour l'accompagner.

Joyce, qui a dépensé beaucoup d'énergie à conduire Mackintosh et Hayward jusqu'à la sécurité relative de Hut Point, note dans son journal : « Je n'arrive pas à comprendre que ces gens aient tellement envie de risquer à nouveau leur vie »[59]. Peu de temps après leur départ, une tempête de neige se lève ; on ne reverra jamais les deux hommes, très probablement tombés dans l'eau glacée à la suite de la rupture de la glace[60].

Ce n'est que lorsqu'ils parviennent à gagner le cap Evans au mois de juillet que Joyce et les autres l'apprennent. Joyce organise immédiatement des recherches pour retrouver d'éventuelles traces des disparus. Au cours des mois suivants, des équipes sont envoyées à leur recherche sur les côtes et les îles du détroit de McMurdo, mais sans succès[61]. Joyce organise également des voyages pour récupérer des échantillons géologiques laissés sur la barrière de glace et pour se rendre à la tombe de Spencer-Smith, où l'on érige une grande croix[62]. En l'absence du bateau, les sept autres survivants attendent calmement, jusqu'à ce que, le , l’Aurora arrive avec Ernest Shackleton à son bord. Ils apprennent alors que leurs efforts pour établir les dépôts ont été vains, car le navire Endurance de Shackleton a été broyé par les glaces de la mer de Weddell en novembre 1915[63].

L'équipe transcontinentale n'a jamais pu mettre le pied sur le continent.

Années post-explorations polaires

Après son retour en Nouvelle-Zélande, Joyce est hospitalisé, principalement en raison des effets de la photokératite, et ainsi qu'il le rapporte, il doit porter des lunettes noires pendant les dix-huit mois suivants[64]. Au cours de cette période, il épouse Beatrice Curtlett, de Christchurch[65]. À cette époque, il n'est sans doute plus capable de faire partie d'autres expéditions polaires, bien qu'il essaie, sans succès, d'entrer de nouveau dans la marine en 1918[66]. En septembre 1919, il est sérieusement blessé dans un accident de voiture, qui l'oblige à des mois de convalescence suivis par un retour en Angleterre[66]. En 1920, il signe pour une nouvelle expédition en Antarctique que doit conduire John Cope, un vétéran de l'expédition Endurance, mais cette entreprise sera par la suite abandonnée[67]. Il continue à maintenir ses prétentions pour obtenir de Shackelton une compensation financière, ce qui provoque une brouille entre eux[68], et Shackelton ne lui propose pas de se joindre à l'expédition Shackleton-Rowett, qui part en 1921. Il demande à faire partie de l'expédition britannique pour l'Everest de 1921[Note 6], mais sa participation est refusée[69].

En 1923, il reçoit la médaille Albert pour ses efforts en vue de sauver la vie de Æneas Mackintosh et de Arnold Spencer-Smith en 1916. Richard W. Richards reçoit également le même prix. Victor Hayward et Ernest Wild, qui meurt de la typhoïde en servant dans la Royal Navy en Méditerranée en 1918, reçoivent le prix à titre posthume[70].

En 1929, Joyce publie une version controversée de ses journaux sous le titre The South Polar Trail, dans laquelle il renforce son propre rôle, minimise les contributions des autres et rajoute des détails pittoresques, mais fictifs[32]. Par la suite, il rêve de plusieurs projets d'expéditions, mais aucun n'aboutit. Il écrit de nombreux articles et des histoires basées sur ses exploits, avant de mener finalement une vie tranquille comme portier dans un hôtel de Londres. Il meurt de cause naturelle, âgé d'environ 65 ans, le [71]. L'affirmation de l'écrivain Lennard Bickel selon laquelle Joyce aurait vécu plus de 80 ans et aurait été encore en vie lors de la première traversée de l'Antarctique par Vivian Fuchs et ses compagnons (1958)[72], n'est corroborée par aucune autre source[72].

Le souvenir de Joyce est commémoré en Antarctique par le mont Joyce.

Affabulateur

On a décrit les versions des événements données par Joyce dans la publication de ses journaux comme peu fiables et même parfois comme des inventions pures et simples, « un récit épique visant à faire de lui un personnage plus grand que nature »[66]. Des exemples de cette tendance à l'affabulation comprennent son auto-désignation en tant que « capitaine » après l'expédition en mer de Ross[66], le fait qu'il prétende avoir vu la tente où mourut Robert Falcon Scott sur la barrière de glace[66], la déformation des instructions de Shackleton sur son rôle en ce qui concerne les traîneaux — instructions qui le mettaient clairement sous la responsabilité d'un officier (Mackintosh), au lieu de lui donner un rôle indépendant dans ce domaine[66] —, le fait qu'un poste dans l'équipe transcontinentale lui soit offert, alors que Shackleton précise bien qu'il ne veut pas de lui[66], et son habitude, à la fin de sa vie, d'écrire anonymement à la presse, pour y chanter les louanges « du célèbre explorateur polaire Ernest Mills Joyce »[66]. Cette auto-promotion ne surprend ni ne choque ses anciens camarades. « C'est ce à quoi je m’attendais », déclare Richard W. Richards. « Il est grandiloquent […] mais il a bon fond et c'est un ami à toute épreuve »[32]. Alexander Stevens, chef de l'équipe scientifique pense de même. Ils savaient que Joyce, malgré son côté fanfaron, avait la volonté et la détermination de « ramener les hommes promis à une mort certaine »[66]. Le fils de Shackleton cite Joyce (avec Æneas Mackintosh et Richard W. Richards) comme « l'un de ceux qui sont sortis en héros de l'aventure de l'équipe de la mer de Ross »[73].

Annexes

Bibliographie

- (en) Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition : The Voyage of the Nimrod, Bloomsbury Publishing PLC, , 384 p. (ISBN 978-1-58234-611-3, lire en ligne)

- (en) Margery Fisher et James Fisher, Shackleton and the Antarctic, Londres, James Barrie Books,

- (en) Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men : The Harrowing Saga of Shackleton's Ross Sea Party, Londres, Bloomsbury Publications, , 384 p. (ISBN 978-0-7475-7972-4)

- (en) Lennard Bickel, Shackleton's Forgotten Men : The Untold Tragedy of the Endurance Epic, Londres, Pimlico, Random House, , 241 p. (ISBN 0-7126-6807-1)

- (en) Roland Huntford, Shackleton, Da Capo Press, , 800 p. (ISBN 978-0-7867-0544-3)

- (en) Lief Mills, Frank Wild, Whitby, Caedmon of Whitby, , 343 p. (ISBN 0-905355-48-2)

- (en) Ernest Shackleton, South, Londres, Century Publishing, (ISBN 0-7126-0111-2)

- Bertrand Imbert et Claude Lorius, Le grand défi des pôles, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard », (réimpr. 2006), 159 p. (ISBN 978-2-07-076332-0)

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Te Papa Tongarewa

Notes

- « Mills », le troisième nom de Joyce semble être le nom de jeune fille de sa mère. Il l'aurait fait sien au cours de sa vie.

- Dans The Lost Men, Kelly Tyler-Lewis lui donne 41 ans en 1916 et 64 en 1939, ce qui suggère qu'il est né en 1875. Néanmoins, elle lui donne aussi 29 ans en 1901, comme s'il était né une année plus tôt.

- Cette altitude sera dépassée par des membres de l'expédition Nimrod, trois ans plus tard. (Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 173).

- En fait, selon Kelly Tyler-Lewis (pp. 214–215), Shackleton a prévu une saison intermédiaire mais n'a pas réussi à en avertir Mackintosh. Dans South, Shackleton explique à son départ de Géorgie du Sud : « Il me semble que faire le voyage à travers le continent la première saison est sans espoir » (p. 2).

- Le plus court chemin entre la péninsule de Hut Point et le cap Evans est en passant par la banquise du détroit de McMurdo.

- Ce fut la première expédition britannique pour la conquête de l'Everest. L'expédition britannique à l'Everest de 1922 et celle de 1924 suivront. Cette dernière sera marquée par la mort de George Mallory et Andrew Irvine.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ernest Joyce » (voir la liste des auteurs).

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 260—261.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 28.

- Roland Huntford, Shackleton, p. 450.

- Roland Huntford, Shackleton, p. 234.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 49.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 258—262.

- Roland Huntford, Shackleton, p. 194.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 55.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 55—57.

- Edward Adrian Wilson, Diary of the Discovery Expedition, Blandford Press, Londres, 1975, pp. 59 et 401 (ISBN 0-7137-0431-4).

- Margery et James Fisher, Shackleton and the Antarctic, p. 127.

- Elspeth Huxley, Scott of the Antarctic, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1977, p. 115. (ISBN 0-297-77433-6).

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 126.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 125.

- Lief Mills, Frank Wild, p. 41.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 253—258.

- Margery et James Fisher, Shackleton and the Antarctic, p. 121.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 143—145.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 110—116.

- Bertrand Imbert et Claude Lorius, Le grand défi des pôles, p. 81.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 157—167.

- Lief Mills, Frank Wild, p. 62.

- Lief Mills, Frank Wild, p. 65.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 191.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 201.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 216—218.

- Frank Wild, p. 96 de son journal.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 274.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 303.

- Lief Mills, Frank Wild, p. 127—128.

- Margery et James Fisher, Shackleton and the Antarctic, p. 315.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 260.

- Ernest Shackleton, South, p. 242.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 52—53.

- Margery et James Fisher, Shackleton and the Antarctic, p. 398—399.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 69.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 47.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 67.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 68—74.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 83.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 92.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 104—105.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 99—102.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 131.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 80.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 82.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 148.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 146.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 158—159.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 127.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 163.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 171.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 147.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 190—193.

- Beau Riffenburgh, Shackleton's Forgotten Expedition, p. 78.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 208.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 209.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 210.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 211.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 212—213.

- (en) « SY AURORA and The Ross Sea Party », Ernest H. Shackleton (1874-1922), sur south-pole.com (consulté le ).

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 237.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 231—233.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 237.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 249.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 253—263.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 255—256.

- Margery et James Fisher, Shackleton and the Antarctic, p. 440.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 258.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 257—258.

- Kelly Tyler-Lewis, The Lost Men, p. 263.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. 236.

- Lennard Bickel, Shackleton’s Forgotten Men, p. vii.