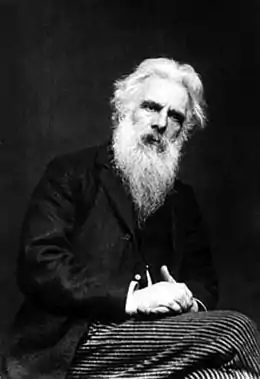

Eadweard Muybridge

Eadweard Muybridge, pseudonyme d'Edward James Muggeridge, né le à Kingston upon Thames dans la banlieue de Londres, et mort dans sa ville natale le , est un photographe britannique, renommé pour ses décompositions photographiques du mouvement (zoopraxographie, littéralement « description de la locomotion animale »).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

Woking Crematorium (en) |

| Nom de naissance |

Edward James Muggeridge |

| Surnom |

Father of the Motion Picture |

| Nationalité | |

| Activités |

| Distinction | |

|---|---|

| Archives conservées par |

Carrière

Débuts

Il part aux États-Unis en 1855 en passant, comme la plupart des émigrants, par New York, puis Las Vegas, où il commence à travailler. Eadweard Muybridge devient libraire-éditeur .

Un grave accident de diligence en 1860 peut être vu comme l'explication d'un tempérament fantasque et morne, au point que certains le considéreront plus tard comme dérangé. Après quelques courtes semaines d'hospitalisation sur place au Texas, il reprend son voyage vers l'Angleterre où il se rendait pour l'édition. D'abord très diminué dans ses capacités d'attention, il y est pris en charge par un spécialiste réputé, Sir William Gull, puis étudie la photographie pendant sept ans, en partie dans le contexte de sa thérapie de réhabilitation. Il y fait des investissements considérables pour obtenir le matériel photographique le plus performant de l'époque. Ses études terminées, il est de retour à San Francisco en 1867.

Le 19 octobre 1874, le San Francisco Examiner révèle que le photographe est accusé d'avoir assassiné l'amant de sa femme, également père de celui qu'il croyait être son enfant. Il est inculpé puis finalement relâché, notamment grâce à ses relations avec Leland Stanford, à l'époque gouverneur de Californie[1]. Cet épisode inspire à Philip Glass la pièce de théâtre musicalThe Photographer en 1982 .

À cette époque, la photographie en relief stéréoscopique est en vogue. Eadweard le constate et se fait un nom en créant un studio de photographie itinérant, avec lequel il photographie les environs de San Francisco. Son panorama à 360° de la ville (réalisé en 1877) devient célèbre, l'élite californienne l'engage régulièrement pour des portraits, mais sa renommée grandit par sa collaboration avec le United States Coast Survey en tant que photographe paysagiste. Ses reportages sur la guerre indienne entre le gouvernement américain et les Modocs, ainsi que les premières photos du parc national de Yosemite font sensation. Elles seront primées en 1867. La même année, il devient le photographe officiel de la présence militaire américaine en Alaska. Entre 1868 et 1873, il arpente le Far West, où il réalise 2 451 clichés .

Décomposition du mouvement

Parmi ses nombreux et riches clients, figure Leland Stanford, passionné par les chevaux de course, éleveur et entraîneur. C'est par ce personnage que Muybridge prend connaissance de la polémique sur le galop du cheval. À l'époque, en 1872, le physiologiste français Étienne-Jules Marey, pionnier quant à lui de la chronophotographie, affirme dans son livre La Machine animale publié à la librairie Germer Baillière que le cheval au galop n’a jamais les quatre fers en l’air au cours des phases d’extension - ainsi que les artistes le représentent depuis des siècles - une vision vivement repoussée par les savants de l'époque et dont l'énoncé le plus simple est la représentation picturale traditionnelle qui montre des chevaux au galop avec leurs quatre pieds décollés du sol d'un même élan, comme lors d'un saut, ainsi que le montre Le Derby d'Epsom (1821) de Théodore Géricault. Un prix est offert à qui résoudra le mystère et Muybridge se propose de le gagner en utilisant la photographie.

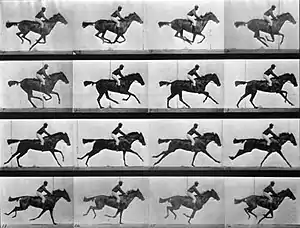

Le 18 juin 1878, devant la presse convoquée, il dispose vingt-quatre appareils[2] - [3] (des chambres photographiques) le long d'une piste équestre blanchie à la chaux. Le procédé photosensible choisi par Muybridge est le collodion humide, qui permet des temps de pose rapides mais qui doit être préparé quelques minutes avant son utilisation. Chaque appareil photographique est enfermé dans un petit laboratoire photographique où un opérateur se tient prêt à enduire de collodion la plaque de verre et d'en charger la chambre photographique. De minces fils tendus sur le parcours d'un étalon, nommé « Occident », cheval de course du gouverneur Leland Stanford, sont heurtés violemment par son poitrail lancé au galop et se détachent après avoir déclenché à distance les chambres photographiques l'une après l'autre. De nombreux essais sont nécessaires, se soldant parfois par la casse des précieuses chambres[4]. Enfin, Muybridge obtient les fameux clichés qui confirment la théorie de Marey en la précisant : il n'y a pas décollage des quatre fers lors des phases d’extension du cheval au galop. Le décollage intervient en fait lors de la phase de regroupement[5].

Il s'intéresse dès lors au mouvement, animal et humain. Il reprend en 1879 le principe du disque tournant du belge Joseph Plateau, le phénakistiscope (1832), qu’il améliore en mettant au point le zoopraxiscope, qui recompose le mouvement par la vision rapide et successive des phases du mouvement et qui est présenté en 1881 au public européen durant deux ans. Cet appareil se compose d'une grande lanterne de projection sur grand écran, d'un disque de verre présentant sur son pourtour des silhouettes peintes ou imprimées tirées de ses photographies instantanés, dès lors que les figures doivent être allongées pour compenser leur déformation due à l'appareil[6], et d'un disque fenêtré tournant en sens inverse, servant d'obturateur[7].

En 1881, il projette l'unique de ses disques constitué de photographies, qui figurent les mouvements successifs, mais reconstitués image par image, d'un squelette de cheval[8]. Cet appareil fait partie du pré-cinéma.

Ses travaux le posent en précurseur du cinéma. La photographie oscille entre science et art, chose discutée dans les milieux intellectuels de l'époque. Muybridge appartient à cette génération qui utilise la photo comme témoignage scientifique sûr et objectif. En 1887 est édité son plus important ouvrage, Animal Locomotion, en 11 volumes qui contiennent 4 202 photographies prises entre 1872 et 1885. Il aurait alors réalisé entre 1885 et 1887 plus de 30000 photographies. Il parcourt l'Amérique et l'Europe, puis meurt en 1904 en Angleterre.

Exposition universelle de Chicago

À l'Exposition universelle de 1893, Muybridge donna une série de représentations sur la Science of Animal Locomotion dans le Zoopraxographical Hall, construit spécialement dans ce but dans la section « Midway Plaisance » du parc. Il utilisa son zoopraxiscope pour montrer ses films à un public payant faisant de ce pavillon, la toute première salle de cinéma commerciale[9].

Œuvres

- (en) Eadweard Muybridge, The Human Figure in Motion, 1901

- (en) Eadweard Muybridge, Hans Christian Adam, Eadweard Muybridge, The Human and Animal Locomotion Photographs, Taschen, 2010

Dans la culture

Plusieurs œuvres sont inspirées des travaux de Muybridge et de l'effet Marey, tels que :

- Frederic Remington : en 1890, la série de photographies Annie G., qui décompose le galop d'un cheval, lui inspire Cowboy ;

- Marcel Duchamp : en 1912, l'artiste peint Nu descendant un escalier, inspiré du livre Le Mouvement d'Étienne-Jules Marey publié en 1894[10]

- U2 : l'esthétique du clip de la chanson Lemon (1993), dans lequel les quatre musiciens irlandais sont en action sur un fond noir quadrillé de blanc, est directement inspiré des travaux d'Eadweard Muybridge ;

- John Gaeta : les principes de base de Muybridge ont servi dans la réalisation de l'effet du bullet time dans le film Matrix ;

- Philip Glass compose, en 1983, une pièce musicale en trois actes intitulée The Photographer en hommage à l'histoire personnelle et mouvementée de Muybridge ;

- Francis Bacon a peint plusieurs toiles inspirées des photos de Muybridge, en particulier celles tirées de The Human Figure in Motion ;

- Jean-Claude Meynard, dans la série des Babels, revisite les travaux d'Eadweard Muybridge sous l’angle de la géométrie fractale ;

- Gotlib dans sa Rubrique-à-brac ;

- Le film biographique Eadweard de 2015.

- Le peintre Ernest Meissonier reconsidère sa manière de représenter le galop du cheval quand il prend connaissance des travaux de Muybridge[11] et de Marey.

- Le peintre d'origine yougoslave Vladimir Velickovic a réalisé de nombreux tableaux s'inspirant du protocole photographique de Muybridge.

- Muybridge est l'un des principaux personnages du roman Vorrh de Brian Catling (en).

Galerie

- Zoopraxographies d'Eadweard Muybridge

Planche cartonnée retouchée de "Sallie Gardner" réduite à la silhouette, publiée par Morse's gallery, 1879, San Francisco. La jument ne quitte le sol que dans les photographies 2 et 3, au moment où ses postérieures se regroupent avec les antérieures. Dans les phases d'extension, un pied au moins est toujours au contact du sol.

Planche cartonnée retouchée de "Sallie Gardner" réduite à la silhouette, publiée par Morse's gallery, 1879, San Francisco. La jument ne quitte le sol que dans les photographies 2 et 3, au moment où ses postérieures se regroupent avec les antérieures. Dans les phases d'extension, un pied au moins est toujours au contact du sol. Séquence animée de la planche retouchée de la série "Sallie Gardner", sans la dernière image du cheval au repos.

Séquence animée de la planche retouchée de la série "Sallie Gardner", sans la dernière image du cheval au repos. Un cheval diffèrent, Annie G., au galop, planche 626 publiée par Muybridge dans Animal Locomotion de 1887 (cf. planche 621) et dont la 3ème image inversée semble être celle présentée à la Royal Society de Londres avant le 25 mai 1889, selon The illustrated London News n°2614 du 25 mai 1889, pp. 1 et 3..

Un cheval diffèrent, Annie G., au galop, planche 626 publiée par Muybridge dans Animal Locomotion de 1887 (cf. planche 621) et dont la 3ème image inversée semble être celle présentée à la Royal Society de Londres avant le 25 mai 1889, selon The illustrated London News n°2614 du 25 mai 1889, pp. 1 et 3.. Séquence animée en 2006 de la planche 626 du cheval Annie G.

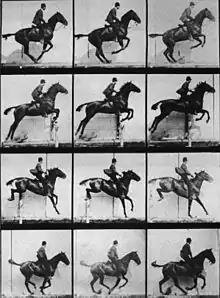

Séquence animée en 2006 de la planche 626 du cheval Annie G. Saut d'un cavalier (1887).

Saut d'un cavalier (1887). Séquence animée de Saut d'un cavalier.

Séquence animée de Saut d'un cavalier. Bison galopant (1887).

Bison galopant (1887). Séquence animée de Bison galopant.

Séquence animée de Bison galopant. Séquence animée de la planche La Chienne Maggie (1887).

Séquence animée de la planche La Chienne Maggie (1887)..jpg.webp) Femme descendant des escaliers (1887), qui rappelle les tableaux Nu descendant l'escalier, 1911, de Marcel Duchamp et Akt auf einer Treppe (Nu dans l'escalier), 1966, de Gerhard Richter.

Femme descendant des escaliers (1887), qui rappelle les tableaux Nu descendant l'escalier, 1911, de Marcel Duchamp et Akt auf einer Treppe (Nu dans l'escalier), 1966, de Gerhard Richter. Séquence en mouvement de Femme descendant des escaliers.

Séquence en mouvement de Femme descendant des escaliers.

Notes et références

- Monique Sicard, La Fabrique du regard : images de science et appareils de vision (XVe-XXe siècle), Paris, Odile Jacob, , 275 p. (lire en ligne), p. 138

- (en) Eadweard James Muybridge, Album de photographies, , 170 planches

- Collection du musée Marey de Beaune, dépôt du Collège de France du 8 mars 1978.

- Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, 2010, 588 p. (ISBN 978-2-84736-458-3), p. 14-15.

- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1968, 719 p., p. 9.

- Étienne-Jules Marey, « Le Mouvement », Paris., G. Masson, , p. 302, sur gallica.bnf.fr

- Michel Frizot, La Chronophotographie, Catalogue d'exposition à la chapelle de l'Oratoire à Beaune, Michel Frizot et Association des Amis de Marey, , 180 p. (p.54-55)

- Vidéo du squelette de cheval, 1881.

- (en) Brian Clegg, The Man Who Stopped Time, Joseph Henry Press, .

- Duchamp Marcel, Entretiens avec Pierre Cabanne, Paris, Allia et Sables, 2014, 1ère éd. en 1966, 160 p. (ISBN 978-2-84485-894-8)

- Rebecca Solnit, River of Shadows : Eadweard Muybridge and the Technological Wild West. .

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Rebecca Solnit, River of Shadows: Eadweard Muybridge and the Technological Wild West, New York, 2003

- (en) Thom Andersen, Eadweard Muybridge, Zoopraxographer, 1974, documentaire

- David Harris, Eadweard Muybridge et le panorama photographique de San Francisco, 1850-1880, Montréal, Centre canadien d'architecture, , 135 p. (OCLC 27682136)

Articles connexes

Liens externes

- (en) The Compleat Eadweard Muybridge

- Eadweard Muybridge et le panorama photographique de San Francisco, 1850-1880

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- Royal Academy of Arts

- (en) Art Institute of Chicago

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) Museum of Modern Art

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Te Papa Tongarewa

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb