Demi-solde

Le demi-solde est un officier du Premier Empire, retiré des cadres d’active par la Restauration. Le nom vient du fait que, n’étant plus employé de manière active mais en disponibilité[alpha 1], sa solde est alors réduite de moitié. Menant une vie souvent misérable, la carrière brisée parfois en pleine jeunesse, le demi-solde symbolise le mécontentement d’une partie de la population de l’époque.

Étymologie et définition

Les demi-solde (nom masculin invariable) sont des officiers mis à la retraite d’office en 1814, après la première abdication de l’Empereur, par l'ordonnance du : plus précisément, selon l’article 16 de cette ordonnance, ils sont mis en disponibilité car ils peuvent être rappelés sous les drapeaux[alpha 2] ; l’article 17 de l’ordonnance détaille le mode de rappel sous les drapeaux[alpha 3]. Celle-ci va réduire les effectifs de l’armée française de plus de cent régiments d'infanterie (sur plus de deux cents) et de trente-huit de cavalerie (sur cent deux)[1]. Les officiers placés en demi-solde en raison de leur non-activité, sont de fait déclassés, privés de commandement et d'affectation et retournent à la vie civile. Ils gardent en revanche leur grade militaire. En fait, leur salaire est bien souvent en dessous de la moitié de celui perçu durant leur période d'activité, d’où leur sentiment de déclassement.

Par analogie, le demi-solde désigne une personne arbitrairement ou injustement exclue d'un mouvement auquel elle avait activement participé[2].

La demi-solde (nom féminin, pluriel les demi-soldes[3]) est la solde perçue par un militaire en état de non activité. Cette solde est la moitié de la période active [4].

Destinée

Après la première abdication de l'Empereur en avril 1814, le roi Louis XVIII a la maladresse de multiplier les demi-solde tout en recréant une « garde » et une « maison » dont tous les éléments n'ont porté le sabre que dans les rangs des cours européennes, coalisées contre la « République qui s'est donné un Empereur » ; ceux-ci reprennent du service actif souvent avec de hauts grades[5].

Des hommes surveillés

Les demi-solde sont vingt mille recensés en 1815, treize mille en 1819, cinq mille en 1823 et plus que trois mille en 1830 à la fin de la Restauration[1] - [6] - [7]. Dans le même temps, trois cent mille soldats de l'Empire ont été licenciés purement et simplement[1].

Commission de classement

Une commission est chargée « d'examiner la conduite des officiers de tout grade ayant servi l'usurpateur » ; elle siège jusqu'en 1817 et classe les officiers dans quatorze catégories qui déterminent leur sort (demi-solde, mise à la retraite, démission plus ou moins spontanée, surveillance à domicile, exil)[1].

Ceux des officiers qui ont repris du service pendant les Cent-Jours de 1815 feront l’objet de deux types de mesures : la demi-solde pour les « moins engagés » politiquement auprès de l’Empire, l’exil pour les autres. Les exilés sont classés « très mauvais sujets », mais cela ne les empêchera pas de revenir au service de la France, notamment pour l’expédition d'Espagne de 1823.

L'assignation à résidence

Les demi-solde sont assignés à résidence, avec approbation du préfet et doivent recevoir son autorisation pour exercer une activité quelconque. Ils n’ont pas le droit de recevoir un passeport, ni celui de posséder une arme, même de chasse, sauf dérogation spéciale. Toujours placés sous l’autorité militaire, ils doivent solliciter l’autorisation de se marier. Leur courrier est ouvert et éventuellement censuré, au départ et à l’arrivée. Ils doivent se présenter à la gendarmerie de leur arrondissement de résidence tous les quinze jours, et font l’objet d’une surveillance constante de la police, mais surtout d’un rapport trimestriel sur leur conduite, leurs fréquentations, leurs activités, leurs visiteurs, etc.

Le retour à la vie civile

Lorsque Napoléon Ier meurt, la royauté ne craint plus grand-chose. Les demi-solde vont revenir à la vie civile par force, souvent dans leurs emplois antérieurs. Commis voyageur est un emploi très prisé car c’est le seul qui puisse briser l’ordre d’assignation à résidence de ces officiers, et il permet de retrouver d’anciens camarades, éventuellement de mener complot contre la Restauration. Mais ces proscrits ne peuvent retourner dans leurs lieux de naissance, car leur lieu d’assignation est soumis à l’autorisation du préfet, qui préfère le plus souvent les voir ailleurs[5].

L'historien Jean Vidalenc, l'auteur des Demi-solde, étude d'une catégorie sociale démontre à contre-courant des idées reçues, que nombre d'individus de la Grande Armée acceptent aisément le retour à la vie civile et que beaucoup, par exemple, une fois mis à la retraite définitive, en profitent pour se marier ; le versement régulier de leur pension intéresse nombre de veuves ou de filles d'artisans, de boutiquiers ou de petits propriétaires.

Le même auteur constate que les demi-solde se diluent aisément dans un retour à la terre, dans l'industrie et l'artisanat ou encore dans les emplois administratifs. Une majorité sait lire et écrire, dans une société où le nombre des illettrés est supérieur à la moitié de la population, les postes dans l'administration souvent privés de personnel pendant les guerres, s'ouvrent alors largement aux officiers en retraite, et au mépris des règlements, aux demi-solde proprement dits (ils n'ont pas, du moins au début, permission d'exercer un métier). Ainsi, une majorité d'officiers de l'armée impériale ont témoigné d'un loyalisme réel au retour de la vieille monarchie et seulement quelques centaines d'entre eux ont en réalité été victimes d'une épuration politique.

Le retour au service

La situation des demi-solde n'est pas définitive aux yeux de l'administration militaire qui les a toujours sous sa dépendance. Un certain nombre de ces officiers reprend du service, rappelle Jean Vidalenc.

Nécessité matérielle faisant loi et ne sachant pas toujours exercer d’autre métier, nombreux sont ceux qui demanderont très tôt leur réintégration dans l’armée, longtemps et avec constance. La solde de 73 francs par mois pour un capitaine confirmé les oblige de fait à rechercher une rémunération plus forte.

Nombreux aussi sont les officiers bonapartistes « de circonstance ». Ils ont exercé le métier des armes, mais ne se sont pas du tout sentis concernés par la politique ou l’Empereur. Ceux-là sont les premiers à demander leur réintégration dans l’active. Ils forment la majorité des demi-solde de 1814. Après Waterloo, c’est différent. Les moins chauds se sont souvent débrouillés soit pour ne pas participer à la bataille, soit pour se replier bien vite, tout de suite après, vers l’armée de la Loire, et tenter d’échapper à la vindicte royaliste. Là, les demi-solde sont moins nombreux, mais les exilés en grand nombre.

Le retour des Bourbons marque la fin des longues guerres révolutionnaires commencées en 1792. Par conséquent débute un temps d'inactivité pour une société militaire qui a tourné à plein régime pendant presque quinze ans, et qui justifiait alors de son nombre imposant. Le rétablissement de la paix et le délabrement des finances concourent à la diminution de l'armée devenue inutile, d'où la mise en inactivité d'un très grand nombre d'officiers du premier Empire.

Plus tard, la loi Gouvion-Saint-Cyr, si discutée à la Chambre des députés, redonnera à la France en une armée d'environ 240 000 hommes. Cette nouvelle législation permettra à quantité de demi-solde d'être réincorporés dans l'armée.

Conditions de vie

Les officiers déclassés de l'Empire touchent une solde réduite, d'ailleurs très inégale, qui leur permet tout juste de vivre décemment. Ces militaires à la demi-solde sont tenus de s'installer dans le département d'assignation et touchent chaque mois leur demi indemnité au chef-lieu d'arrondissement[1].

Leurs conditions de vie sont assez misérables. Souvent élevés par la Révolution, ayant servi l’Empereur, longtemps militaires, ces officiers ne disposent pas nécessairement de fortune personnelle et beaucoup répugnent à servir un roi. Le roi a rogné la solde, n'en donne que la moitié à ceux qui ne lui plaisent pas. La liste des admis à la solde de non-activité est longue.

Bon nombre d'anciens officiers de Napoléon, dont la compétence professionnelle première est le métier des armes ouvrent pour améliorer leurs revenus des salles d'escrime (qui sont autant de lieux de ralliement des bonapartistes et des nostalgiques de l'Empereur). Ceci, combiné aux tensions politiques de la Restauration, provoque une recrudescence des duels (interdits mais cependant très fréquents). Bien entendu, ces salles d'escrime sont l'objet d'une surveillance attentive des « mouchards » de la police[8].

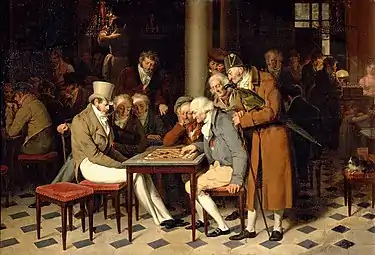

Lieux de rencontre

Inactifs, désœuvrés, ruminant leur rancœur, les fidèles se retrouvent alors près de l'Opéra et surnomment l'actuel boulevard des Italiens, le « boulevard du Retour de l'Île d'Elbe »[5].

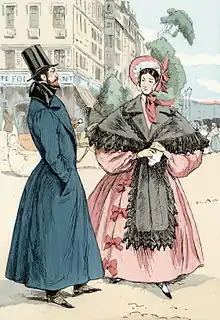

La tradition vestimentaire des demi-solde

Non employés, les demi-solde n’ont plus droit au port de l’uniforme. Mais c’est souvent tout ce qui leur reste.

La redingote

On les retrouve souvent en longue redingote civile, de couleur bleu impérial, gris moyen ou verte ; elle est pincée à la taille[1] - [9]. Fermée par des boutons en tissu de même couleur, la redingote est souvent élimée (un peu par provocation : regardez ma misère…) mais elle permet de camoufler plus ou moins les restes d’un uniforme qu’ils portent dessous. Ils portent encore le ruban de la Légion d’honneur, ce qui les fait remarquer de loin.

Le chapeau haut de forme dit bolivar

Le port du chapeau de forme, type bolívar, en feutre noir ou marron, se voudrait civil, mais puisqu’ils le portent tous, cela peut être interprété comme un signe caractéristique.

Le bâton noueux

Enfin, le gros bâton noueux (canne lisse ou spiralée, souvent plombée[9]) représente une bonne arme que l’on ne peut interdire. Elle se révèle d’une efficacité redoutable dans les rixes qui les opposent souvent à n’importe qui : agents royalistes ; policiers en tenue ou en civil ; anti-bonapartistes de tous poils un peu bruyants en leur présence.

L'uniforme militaire sous la redingote

Les habits sous la redingote sont des pièces d’uniforme militaire : la garde impériale, bien sûr, a été frappée la première et avec le plus de sévérité, en particulier les chasseurs à cheval qui côtoyaient Napoléon tous les jours et lui fournissaient sa protection la plus rapprochée. Le gilet vert chasseur à col, à brandebourgs et bord de col jaune passé (neuf c’était en tissu d’or ) est fermé par des boutons or ; la culotte chamois clair est rentrée dans des bottes hongroises noires. Le tout doit être usé et vieilli mais entretenu (avec les moyens du bord) et propre.

Contraste avec les soldats du roi

Le Ministre des Finances refuse aux officiers de l'Empire leur solde entière alors qu'il puise largement dans les caisses pour payer, loger, vêtir les 6 000 Suisses, chouans, émigrés, soldats de la Maison du roi. Louis XVIII a laissé créer autour des Tuileries, comme jadis à Versailles, la Maison du roi, avec des compagnies de mousquetaires et de chevau-légers, Corps des Gardes de la porte et Gardes de Monsieur, régiments de Suisses, etc.[5]

Pour les demi-solde mieux vaut alors s'éloigner de Paris, puisque le roi n' a plus confiance en eux.

De vieux serviteurs sont à la retraite, d'autres sont réformés pour blessures ; de nombreux soldats qui ont servi dans les départements belges, hollandais, rhénans, italiens, suisses qui faisaient autrefois partie de l'Empire, sont considérés comme étrangers aujourd'hui et ne sont point repris[5] .

La légion d'honneur

Fin 1814, Soult, duc de Dalmatie, remplace Dupont au Ministère de la guerre. L'entourage du roi décide que le profil du créateur de la Légion d'Honneur doit être remplacé sur l'avers des étoiles par celui d'Henri IV. Les hauts dignitaires se hâtent de faire transformer leurs insignes, l'ancienne armée s'indigne. Les revues sont orageuses. Les fidèles de l'Epopée portent celles de Napoléon à l'intérieur de leur habit sur leur cœur et ceux qui sont à la demi-solde arborent sur leur capote râpée de larges rubans ou d'énormes nœuds, suivant leur grade, frisent leur moustache et font des moulinets en regardant les voltigeurs de Louis XVIII[5].

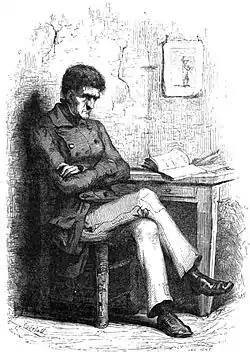

Le vague à l'âme

Ces hommes de guerre rudes, indifférents au bien-être, unis par l'esprit de devoir et d'abnégation en une famille militaire ayant eu pour père l'Empereur, sentent, à cette heure, qu'ils sont orphelins et abandonnés. Habitués aux coups de tonnerre imprévisibles, bercés par leurs rêves vers les sommets de l'honneur et de la gloire, ils ont cru après le retour de Napoléon de l'ile d'Elbe, qu'il resterait pour guider le Roi de Rome. Mais leurs adversaires ont rappelé les Bourbons, apportant la misère et l'humiliation.

_soldier_sits_dreaming_in_his_armchair_Wellcome_V0019080.jpg.webp)

Mésestime voire surveillance

Ceux que pendant vingt ans les Français ont fêtés, acclamés, adulés et qui sont désormais repoussés par lassitude, peur, lâcheté ou ingratitude, s'en vont retrouver qui un foyer, qui un champ, qui une armoire pour ranger les vieilles frusques qui seront brossées chaque année, les larmes aux yeux, le 15 août et le 2 décembre. On les remettra peut-être un jour, quand "Il" reviendra. Au mur, un cadre pour accrocher les titres, le congé et la croix de la Légion d’honneur. On retrouve au café des "Vieux de la Vieille" (anciens de la Garde impériale) avec lesquels, les jours de marché, on trinque à l'Autre[5].

Il y a ceux que la police surveille. Dans des garnis de misère, ils vivent, en chambrées, d'expédients ou de menus travaux. Toute parole équivoque ne leur amène que réprimande. "Il s'agit d'en finir avec les brigands impériaux»[9].

Tracassés, aigris, ils bousculent les ultras, les tuent en duel, disparaissent, gagnent la frontière ou se suicident.

La terreur blanche

Pour une partie de la population, ce sont les "brigands de la Loire", "les suppôts de l'usurpateur"[9]. Le simple soupçon d'être défavorable au régime royaliste peut alors entraîner l'envoi dans un lieu de bannissement. Une loi relative aux discours et aux écrits séditieux frappe leurs auteurs de peines afflictives et infamantes, sans préjudice des amendes qui s'élèvent à des chiffres considérables[9].

Il y a les victimes de la politique, de la haine, des bandits qui tuent au nom du roi l'élite de la Grande Armée. Le maréchal Brune, assassiné, finira dans le Rhône ; le maréchal Ney, "le brave des braves" sera fusillé, de même que le jeune général La Bédoyère rallié à Napoléon au retour de l'Île d'Elbe et combien d'autres encore, à l'exemple des généraux Mouton, Duvernet, Chartrand, Ramel[9].

La terreur blanche ne prendra fin qu'en sur ordre du roi ; elle multiplie ses victimes de la politique et de la haine : soixante-dix mille personnes sont arrêtées entre et . La place manque dans les prisons. Un ouragan de représailles balaye toute justice.

Il y a ceux qui conspirent avec ou sans espoir, pour se griser d'action et de souvenir. C'est l'occasion de parler de "l'Autre ".

L'expatriation

Parmi ceux qui étranglent de rage, certains préfèrent s'expatrier. Ils vont jusqu'en Hongrie, en Turquie, en Perse, en Amérique, "terre de liberté et champ d'asile". Une foi irraisonnée, invincible, dans la destinée grandiose de l'Empereur anime ces fidèles officiers et ces braves soldats. "Il" reviendra, car il est plus malin que ces "cochons de royalistes". "Il" reviendra ! Dieu soit loué ! Certains de ces expatriés seront autorisés à revenir en France, mais ils vivront sous surveillance, sans pension ni solde[5].

L'attente

Les demi-solde ne survivent que par son souvenir. Lui, sur son rocher perdu, qui souffre plus qu'eux, qu'ils nomment tour à tour, "Il, lui, l'enfonceur, la victoire, le petit tondu, la violette, Jean de l'épée, l'amante, la maman, le père, le monde, Dieu"[9], car prononcer le nom de l'Usurpateur peut être considéré comme un acte de rébellion. Ils se racontent encore et encore leurs campagnes.

Une phrase de l'empereur peut résumer leur fidélité inconditionnelle : "Si je n'avais eu que de pareils serviteurs, je les aurais donnés pour modèle au monde entier"[9].

À la mort de Napoléon Bonaparte, certains le croient toujours en vie et ainsi jusqu'à leur mort. Pour tous il y a cette chose invisible et pourtant si réelle, ce fantôme disparu.

Le retour de la dépouille de l'Empereur

La dépouille de Napoléon Ier est rapatriée le à Paris, « Au milieu de ce peuple français qu'il a tant aimé ! ». À cette nouvelle, ces anciens soldats réapparaissent et prennent place derrière le char funèbre, derrière leur Empereur. La foule les remarque et les salue. Tous portent à la boutonnière un brin de laurier arraché, en ce matin froid, aux guirlandes qui entouraient le cercueil de l'Impérial défunt. Des vétérans, venus de toute l'Europe, descendent les Champs-Élysées, accompagnant Napoléon aux Invalides[5].

À l'Hôtel des Invalides, le général Petit, celui des Adieux de Fontainebleau, les salue ; le maréchal Moncey, Gouverneur, l' Armée, la Garde Nationale, tout Paris les accueillent.

Motifs de concession de la demi-solde

- Licenciement de l'armée[10]

- Dissolution des corps royaux

- Rentré du service étranger

- Jouissait du traitement d'expectative

Voir aussi

- Ratapoil, personnage fictif de Daumier

- Poème sur un demi-solde "Un duel au sabre" de Francois Coppée [11]

- Le colonel Chabert, romancé Honoré de Balzac dans la Comédie Humaine, participe à l'expédition d'Égypte puis à la bataille d'Eylau en 1807

- Les Demi-solde, Georges d'Esparbès [12]

- Vétérans, Débris, Frères d'armes, capitaine Maurice Bottet [13].

- Les Demi-solde, Jean Vidalenc[7]

- La Terreur Blanche, Jean Lucas-Dubreton,

- Le culte de Napoléon, Jean Lucas-Dubreton

Vétérans du Premiers Empire

Bien plus tard, ils sont médaillés de la médaille de Sainte-Hélène en signe de reconnaissance. Quelques photographies de médaillés, simples soldats ou gradés, prises entre 1857 et 1858, figurent ci-après.

M. Dupont, fourrier des Ier Hussards

M. Dupont, fourrier des Ier Hussards.jpg.webp) Grenadier Burg, 24e Régiment de la Garde (1815)

Grenadier Burg, 24e Régiment de la Garde (1815).jpg.webp) M.Maire des 7e Hussards (1809-1815)

M.Maire des 7e Hussards (1809-1815) M.Lefebre, sergent du 2e Régiment d'Ingénieurs en 1815

M.Lefebre, sergent du 2e Régiment d'Ingénieurs en 1815.jpg.webp) Sergent Taria des Grenadiers de la Garde (1809-1815)

Sergent Taria des Grenadiers de la Garde (1809-1815).jpg.webp) M.Schmidt du 2e Régiment de Chasseurs Montés (1813-1814)

M.Schmidt du 2e Régiment de Chasseurs Montés (1813-1814)

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Mais pouvant être rappelé sous les drapeaux le cas échéant, à la demande de l’État.

- Extrait de l’article 16 : « Tous les autres officiers, sans, distinction de grade, y compris ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointements d'activité. »

- Extrait de l’article 17 : « Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite. »

Références

- Frédéric Preney-Declercq, « Les demi-soldes »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur blog de Skyrock.com (consulté le ).

- « Définition de “demi-solde” », sur cnrtl.fr (consulté le )

- « Difficultés : demi-solde - Dictionnaire de français Larousse », sur larousse.fr (consulté le )

- « Demi-solde : Définition simple et facile du dictionnaire », sur linternaute.com (consulté le )

- « Les Demi-Soldes », sur lesapn.forumactif.fr (consulté le )

- « Demi-solde »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur lacompagniedestrolls.jimdo.com (consulté le )

- « Jean Vidalenc, Les Demi-solde (Paris, 1955, Bibliothèque d’histoire économique et sociale) », compte rendu de lecture par Paul Leuilliot, sur persee.fr, Annales (Économies - Sociétés - Civilisations), (consulté le ), p. 267-269

- François Guillet, la Mort en face, histoire du duel de la Révolution à nos jours, Paris, Aubier.

- « Chronologie: après l'Empire », sur napoleonprisonnier.com (consulté le ).

- « Tableau des demi-soldes, (1820) - Fondation Napoléon », sur Fondation Napoléon (consulté le )

- « Collection de Sabres et Epées des Guerres Napoléoniennes: Un Duel au Sabre...ou la gloire d'un Demi-Solde », sur www.sabresempire.com (consulté le )

- Georges d' Esparbès et Maurice Toussaint, Les demi-soldes, Paris : Calmann-Lévy, (lire en ligne)

- Maurice (1862-1922) Auteur du texte Bottet, Vétérans, frères d'armes de l'Empire français, débris et médaillés de Sainte-Hélène : 1792-1815 / capitaine Maurice Bottet, (lire en ligne)