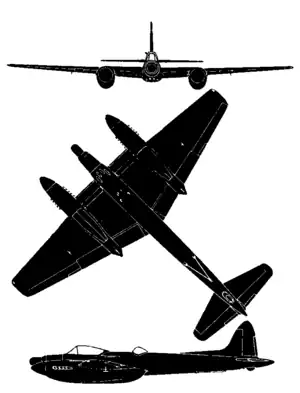

De Havilland Hornet

Le De Havilland DH.103 Hornet était un avion de chasse équipé de moteurs à pistons, basé sur les techniques de construction en bois mises au point avec le classique De Havilland DH.98 Mosquito. Mis en service à la fin de la Seconde Guerre mondiale le Hornet a équipé, après la guerre, les unités de chasseurs de jour britanniques du Fighter Command de la RAF. Ensuite il a été utilisé avec succès comme avion d'attaque air–sol[N 1] dans le cadre de l'insurrection communiste malaise (1948-1960). Le Sea Hornet est une déclinaison destinée à l'aéronavale.

| D.H.103 Hornet Sea Hornet | |

De Havilland Hornet F.3 du 64e escadron de la RAF. | |

| Rôle | Avion de chasse |

|---|---|

| Constructeur | |

| Équipage | 1 personne |

| Premier vol | |

| Mise en service | 1946 |

| Retrait | 1956 |

| Premier client | Royal Air Force puis Royal Navy |

| Production | 383 exemplaires de 1945 à 1950 |

| Dimensions | |

| Longueur | 11,48 m |

| Envergure | 13,72 m |

| Hauteur | 4,93 m |

| Aire alaire | 33,54 m2 |

| Masse et capacité d'emport | |

| Max. au décollage | 9 480 t |

| Motorisation | |

| Moteurs | 2 Rolls-Royce Merlin 130/131 – 12 cylindres |

| Puissance unitaire | 1 551 kW (2 080 ch) |

| Performances | |

| Vitesse maximale | 760 km/h à 6 706 m |

| Autonomie | 4 828 km |

| Plafond | 10 058 m |

| Vitesse ascensionnelle | 20,3 m/s |

Conception et évolution

Il a été conçu comme un chasseur à long rayon d'action destiné au théâtre d'opération du Pacifique dans la guerre contre le Japon. Très rapidement on a envisagé que le Hornet devait être adapté pour l'aéronautique navale et devait pouvoir opérer depuis un porte-avions. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit facile à maîtriser, surtout aux faibles vitesses, et que le pilote ait une bonne visibilité. Sa construction met en œuvre un mélange de balsa et de contreplaqué comme le Mosquito, mais le Hornet diffère par l'incorporation d'alliage d'aluminium « Alclad » dans le revêtement de la face inférieure de l'aile, fixé sur la structure en bois à l'aide d'une colle alors toute nouvelle : le « Redux[N 2] - [1] ». Les deux longerons ont été redessinés pour supporter un facteur de charge plus important de 10 g contre 8 g auparavant[2].

À part sa structure qui a été modernisée, l'aile du Hornet résulte de la synthèse des connaissances en aérodynamique accumulées depuis le Mosquito (avec une section transversale bien plus fine) et celles des dessinateurs du De Havilland qui ont opté pour un profil favorisant l'écoulement laminaire semblable à celui du P-51 Mustang et du Hawker Tempest. Les gouvernes sont des volets d'intrados à commande hydraulique allant de l'emplanture d'aile jusqu'à l'extrémité de la nacelle du moteur. Comme sur le Mosquito, l'arrière des nacelles faisait partie intégrante des volets. Les ailerons se prolongent tout près des extrémités de l'aile et permettent de bien contrôler le roulis[3].

Le Hornet était équipé de deux moteurs Rolls-Royce Merlin « slimline » qui étaient des versions dont les moteurs auxiliaires avaient été déplacés pour avoir une surface frontale minimale et ainsi diminuer la traînée. Cet avion avait ceci de particulier que ses hélices tournaient en sens inverse l'une de l'autre. Cela était possible car les moteurs utilisaient des boîtiers de réduction légèrement différents, d'où leurs deux références Merlin 130 et 131[2]. Cette caractéristique a permis de faire disparaître les effets du moment de force (couple de renversement) qui affectait les modèles antérieurs (dont le Mosquito)[N 3] - [4]. Il réduisait aussi l'effet de lacet inverse dû à l'aileron de correction d'assiette et, plus généralement, permettait un comportement en vol plus stable. Au départ, on avait fait tourner les hélices vers l'intérieur, descendant vers le fuselage, mais on s’aperçut que ce sens de rotation diminuait l'efficacité de la gouverne de direction, on a donc finalement opté pour des hélices tournant vers l'extérieur[N 4].

En raison des modifications apportées aux admissions des moteurs Merlin 130, les prises d'air du turbocompresseur et du carburateur ont pu être placées sur le bord d'attaque de l'aile, à l'extérieur des nacelles. Sur d'autres versions du Merlin qui utilisent des systèmes d'admission verticaux, les prises d'air doivent être placées dans une gaine sous le système de refroidissement du moteur principal. Les radiateurs principaux trouvent également leur place sur le bord d'attaque intérieur de l'aile. Le carburant est stocké dans quatre réservoirs de carburant auto-obturants pour une capacité totale de 1 964 L et dont l'accès se fait à l'aide de panneaux amovibles sur la surface inférieure de l'aile[2].

Pour faciliter l'écoulement de l'air sur l'aile, les nacelles des moteurs sont montées en position basse ce qui suppose des jambes de train d'atterrissage relativement courtes et qu'ainsi le champ de vision du pilote est amélioré. Ce système de train, à une seule jambe, est plus simple et offre moins de résistance à l'air que celui du Mosquito. Il utilise la technologie de Havilland avec un système d'absorption de l'énergie par compression de caoutchouc. Les roues du train principal sont aussi plus petites et plus légères.

Dans le but d'augmenter encore le champ de vision du pilote, le cockpit (non pressurisé) est monté très en avant du fuselage et est abrité sous une verrière de perspex en forme de bulle. Le pare-brise en trois panneaux est conçu de telle façon que la réfraction à travers les panneaux évite les angles morts dus aux montants. Les trois panneaux sont en verre blindé à l'épreuve des balles. Une cloison blindée (fixée par une charnière en haut pour laisser l'accès à l'arrière du tableau de bord et au palonnier) fait partie intégrante de la structure du nez de l'appareil. Le dos et la tête du pilote sont protégés par une autre cloison blindée installée à l'intérieur du cockpit. En dessous et à l'arrière, le plancher du cockpit est une travée qui abrite l'armement de bord composé de quatre canons Hispano-Suiza HS-404 de 20 mm à canon court tirant au total 190 coups à travers de courtes tuyères.

Le fuselage est semblable à celui du Mosquito ; un cœur en balsa est pris en sandwich entre des feuilles de contreplaqué de bouleau disposées en diagonale. Un ciment à base de méthanal colle l'ensemble[5]. Chaque moitié du fuselage est construite sur formes en bois ou en béton, l'équipement intérieur est installé sur chaque moitié et ensuite les deux parties sont assemblées en utilisant des bandes de bois pour renforcer les « coutures » supérieures et inférieures. Puis l'ensemble du fuselage est enveloppé serré dans de la toile d'aviation qui est plastifiée sur place. L'empennage — qui porte la marque de l’avionneur et courbe joliment la forme générale — fait partie du fuselage arrière. Sur les derniers P-51 Mustang et sur les avions futurs, une dérive avec un congé de raccordement Karman est ajoutée à la base de l'ensemble.

L’empennage horizontal est entièrement métallique et concourt lui aussi à créer l'aspect particulier du de Havilland[2] qu'on retrouve par la suite sur le De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk.

Hornet F 3

L'aile du Hornet F 3 est renforcée pour porter des fusées externes. De deux à quatre roquettes RP-3 de 27 kg chacune peuvent être embarquées sous chaque demi-aile. Il est aussi possible de combiner quatre roquettes et une bombe jusqu'à 450 kg, ou un réservoir largable jusqu'à 900 L par demi-aile. Les réservoirs internes voient leur capacité portée à 1 640 L ou 1 960 L, et des équipements supplémentaires sont ajoutés. Les surfaces de l'empennage horizontal augmentent également avec de plus grands becs de compensation débordant sur la gouverne de profondeur. Avec l'apparition des chasseurs à réaction de Havilland Vampire, de Havilland Venom et Gloster Meteor, le Hornet devient obsolète assez rapidement. Le F 3 est le dernier avion dérivé du Hornet à avoir été en service opérationnel dans la RAF[6].

Hornet PR 2 et FR 4

Le Hornet PR 2 était destiné à opérer comme avion de reconnaissance photographique à long rayon d'action. Dans cette configuration, le canon Hispano–Suiza est enlevé et des caméras sont installées à l'arrière du fuselage. La capacité totale des réservoirs internes de carburant est portée à 2 400 L. Les PX216, PX220 et PX249, suivi de cinq autres, sont des prototypes adaptés à partir du Mk Is classique. La demande pour ces avions a cessé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique ; ils ont tous été utilisés pour faire des essais de barrière d'arrêt à Boscombe Down[N 5] puis mis au rebut avant de servir dans la RAF.

Douze Hornet FR 4 sont adaptés à partir du F 3 de façon très semblable sauf que le canon est conservé et que la quantité de carburant interne est légèrement réduite par rapport à celle du chasseur. Ces FR 4 modifiés ont servi dans la RAF en Malaisie et à Hong Kong au début des années 1950.

Sea Hornet F 20, NF 21 et PR 22

Le Hornet a été conçu pour pouvoir servir dans l'aéronavale à bord de porte-avions. Pour cela il fallait qu'il soit très maniable à faible vitesse et qu'il ait une bonne visibilité tous azimuts pour le pilote. Le Hornet de base remplissait pleinement ces conditions.

Peu après que le premier prototype a volé, les spécifications N.5/44 sont publiées précisant les modifications que de Havilland devait apporter au Hornet pour l'aéronavale. La Heston Aircraft Company est contactée pour mettre en œuvre le travail d'adaptation sur trois F.I déjà existants. Ce travail suppose de modifier l'aile pour lui adjoindre le dispositif qui permet de la replier en biais vers le haut et vers l’intérieur. Les articulations sont fixées sur la partie supérieure de l'aile alors que les verrous de sécurité sous sur la face inférieure. L'aile ainsi articulée est actionnée à l'aide de vérins hydrauliques. Un dispositif hypersustentateur est ajouté pour améliorer la manœuvrabilité à faible vitesse avec les volets sortis.

Le dessous du fuselage arrière est renforcé par deux longerons en sapin conçus pour absorber les efforts imposés par la crosse d'appontage en « V » qui est encastrée sous le fuselage. La structure est en tubes d'acier avec un crochet en acier forgé et est maintenue contre le fuselage par un « mousqueton ». Comme le Hornet utilise le système de catapulte américain « 3–points », deux crochets en acier forgé, un sous chaque demi-aile, sont fixés tout près du fuselage[3].

Les jambes du train d'atterrissage de Havilland à compression de caoutchouc ne permettent pas d'absorber l'énergie des rebonds imposée par l’appontage. Il faut donc les remplacer par des amortisseurs oléopneumatiques plus conventionnels[7]. Tous les Sea Hornets sont équipés de moteurs Merlin 133/134 déclassés de 2 070 ch à 2 030 ch.

D'autres équipement spéciaux pour l'aéronavale (qui concernent essentiellement le matériel radio) sont installés et trois emplacements de caméra sont prévus ; deux de chaque côté du fuselage à l'arrière et un dirigé vers le sol. Le Sea Hornet F 20 intègre également les modifications du Hornet F 3 bien que la capacité des réservoirs de carburant de 1 557 L soit légèrement plus petite que celle du F 1. Au total, toutes ces modifications alourdissent l'avion de 250 kg. La vitesse maximale diminue de 18 km/h[2].

Le Hornet F 21 est conçu répondre au besoin de chasseur de nuit de l'aéronavale. Des échappements spéciaux antiflamme sont installés et un second cockpit est ajouté à l'arrière du fuselage, juste au-dessus du bord de fuite de l'aile. Un radar ASH est placé à l'arrière de ce cockpit, avec le radar de l'opérateur–navigateur disposé face à l'arrière. Pour y accéder, on passe par une petite trappe située sous le fuselage. Une verrière bulle fixe, en forme de larme, qui peut être larguée en cas d'urgence, offre un très bon champ de vision. À l'avant de l'appareil, le nez est transformé pour abriter la petite parabole rotative du radar ASH sous un radôme allongé en forme de dé à coudre. L'empennage horizontal est agrandi en longueur. L'incidence de ces modifications sur les performances est minime, environ 6 km/h.

Le Sea Hornet PR 22 est une version du F 20 dédiée à la reconnaissance photographique. Le canon est supprimé et les ouvertures sont carénées. Trois caméras sont installées à l'arrière du fuselage (deux F 52 pour être utilisées de nuit et une K 19B pour l'usage de jour). Au total, 23 PR 22 sont construits à Hatfield, Hertfordshire, en alternance avec des F 20[8].

Hornet à usage civil

Le seul Hornet à usage civil a été le Sea Hornet F20 TT193. Il a été envoyé à Edmonton (Canada) pour faire des essais d'hiver, puis a ensuite été vendu plutôt que d'être rapatrié en Angleterre. Enregistré sous l'indicatif CF-GUO, il a été exploité par la Spartan Air Services and Field Aviation jusqu'au 11 juin 1952 date à laquelle une panne de moteur lui a fait faire un atterrissage forcé à Terrace en Colombie-Britannique. Des particuliers de la région en conservent encore des vestiges[9].

Pilotage du Sea Hornet

Le commandant Eric Brown, ancien pilote de chasse et officier dans la Fleet Air Arm, est un des pilotes d'essai les plus doués et détient toujours le record de vols sur le plus grand nombre d'appareils différents[N 6].

Juste après le 8 mai 1945 le premier Sea Hornet PX 212 semi-navalisé arrive au Royal Aircraft Establishment[N 7] à Farnborough. Eric Brown prend en charge les tout premiers essais sur les problèmes liés à l'appontage. Après 37 années il restait impressionné :

- «…les deux mois suivants, les essais de prise en main et d'appontage ont été pour moi un plaisir absolu ; dès le début le Sea Hornet s'est comporté comme un vainqueur. »

- « La visibilité depuis le cockpit, placé tout en avant dans le nez de l'appareil sous une verrière d'une seule pièce, coulissante vers l'arrière, était vraiment incroyable. Le Sea Hornet était facile à faire circuler avec des freins puissants… le décollage, utilisant une suralimentation de 2 053 mm de Hg (2,74 bar) et les volets braqués d'un tiers, était remarquable ! En production, les moteurs Merlin 130/131 de 2 070 ch montés sur les prototypes ont dû être dégonflés avec une suralimentation réduite à 1 691 mm de Hg (2,25 bar) et des moteurs Merlin 133/134 de 2 030 ch, mais les performances au décollage sont restées fantastiques. Sa vitesse ascensionnelle dépasse 4 000 pieds par minute (20,32 m/s)… »

- « En vol en palier, la stabilité du Sea Hornet était satisfaisante sur tous ses axes, ce qui est, bien entendu, la caractéristique d'un bon chasseur-intercepteur de jour. Ses caractéristiques de décrochage étaient rassurantes avec un faible tremblement en ascension et un aileron qui vibre juste avant le décrochage. »

- « Pour la voltige le Sea Hornet était un vrai bonheur. La réserve de puissance du moteur était telle que dans le plan vertical, il se comportait comme une fusée. Même avec une hélice en drapeau le Hornet pouvait faire une boucle avec le meilleur chasseur monomoteur et sa qualité aérodynamique était telle que, dans les démonstrations, j'adorais piquer avec le deux moteurs plein gaz et mettre les deux hélices en drapeau avant de cabrer dans une boucle[10] ! »

Au cours de cette série de tests, le commandant Brown a trouvé que les ailerons étaient trop lourds pour l'appontage et qu'il y avait quelques problèmes avec la rotation de la manette des gaz, les freins et les jambes du train d’atterrissage à compression de caoutchouc qui étaient inchangés. De Havilland a réagi rapidement pour modifier l'avion. Eric Brown :

- « Les appontages à bord du HMS Ocean se faisaient sans barrière de sécurité… Et pourtant, pour ce qui était du Sea Hornet, je me sentais tellement en confiance que j'étais mentalement détendu… Vraiment, il y avait dans le Sea Hornet quelque chose qui faisait que je me sentais tout à fait maître de lui ; je me délectais de sa forme élégante et des ressources de puissance toujours disponibles… »

- « Les circonstances se sont liguées contre le Sea Hornet pour l'empêcher d'être reconnu comme un avion de combat vraiment exceptionnel, ce qu'il méritait sans conteste… dans mes notes le Sea Hornet n'a pas son égal pour la souplesse de ses commandes, pour ses performances et, sans doute le plus important, pour la confiance qu'il inspire aux pilotes. Pour ce qui est de la pure griserie de voler, aucun avion ne m'a fait une impression aussi forte que cette pouliche exceptionnelle sortie des écuries de Havilland[11]. »

Engagements

Hornet

Le prototype RR 915 du Hornet vole le 28 juillet 1944 pour la première fois piloté par Sir Geoffrey De Havilland, fils du fondateur de la firme[12]. Propulsé par deux moteurs Merlin, il est le chasseur à moteurs à pistons le plus rapide en service dans la Royal Air Force. En 1945, le Hornet a également la particularité d'être l'avion en bois le plus rapide jamais construit et le deuxième plus rapide bimoteur juste derrière l'avion allemand non conventionnel Dornier Do 335.

Le prototype a atteint 780 km/h au cours d'un vol en palier, les exemplaires produits en série plafonnaient à 760 km/h.

Le Hornet entre en service en 1946 dans le 64e escadron basé sur le terrain de la RAF à Horsham Saint–Faith (Norfolk, Angleterre). Par la suite, le 19e escadron sur le terrain de Wittering (Cambridgeshire, Angleterre), suivi du 41e escadron et du 65e escadron, tous deux basés à Church Fenton (Yorkshire du Nord, Angleterre), se convertissent au Hornet. En mai 1948, le 65e escadron participe à une des toutes premières missions officielles outre-Manche de la RAF en survolant la Suède. La formation des pilotes sur Hornet est assurée par l'unité d'instruction opérationnelle (Operational Conversion Unit) no 226 basée sur le terrain de la RAF de Molesworth, Cambridgeshire, Angleterre[6] - [N 8].

Pendant leur service opérationnel relativement court, les Hornet ont concouru pour divers records et ont participé à différentes courses aériennes. Le 15 septembre 1949, par exemple, le capitaine de l'armée de l'air H. Peebles rallie Gibraltar depuis la base aérienne de la RAF de Bovingdon, Hertfordshire, Angleterre, à la vitesse moyenne de 574,445 km/h établissant ainsi un nouveau record britannique. Trois jours plus tard seulement, le colonel d'aviation A.P.C. Carver effectue le voyage retour sur Bovingdon à 701,466 km/h de moyenne.

Sur un plan purement opérationnel le Hornet I (le futur F1) a été très rapidement surclassé par sa version F3. Le premier Hornet F3 est le « PX 366 » qui est présenté en vol en juin 1946 au salon aéronautique de Farnborough.

Parmi les unités lâchées sur Hornet, on peut compter le 80e escadron ainsi que les 33e et 45e escadrons basés à Tengah (à Singapour et qui abandonnent, en 1952, leurs Bristol Brigand jugés peu fiables. Ces escadrons ont opéré en Malaisie aux côtés du 64e qui a remplacé ses Beaufighters et ses Spitfires pendant les opérations contre la guérilla communiste au cours de l'Insurrection communiste malaise (1948-1960). Armés de roquettes ou de bombes de 450 kg, ou des deux, et grâce à leur long rayon d'action et à leur endurance, les Hornet peuvent se permettre de « flâner » jusqu'à deux heures au-dessus de leur objectif. Ils ont également fait preuve d'une grande fiabilité, le 45e escadron sur Hornet, basé à Singapour, a effectué 4 500 sorties en cinq ans[6]. La dernière sortie opérationnelle du Hornet a eu lieu le 21 mai 1955[13].

Le 23 juillet 1954, deux Hornet de la base de la RAF Kai Tak à Hong Kong sont les premiers à arriver sur les lieux où le Skymaster de la Cathay Pacific a été abattu par la République populaire de Chine au large de la côte de l'île de Hainan faisant 10 morts à bord[14].

Tous les Hornet étaient retirés du service actif vers le milieu de l'année 1956[15]. De nos jours il n'existe plus aucun exemplaire complet du Hornet. Cependant, le fuselage avant d'un Hornet F1 est reconstitué au Royaume-Uni par David Collins à partir de pièces détachées patiemment rassemblées durant plusieurs années. L'avancement de ce travail peut-être consulté sur son site Internet[16].

Sea Hornet

Le prototype du Sea Hornet F 20, PX 212, qui n'est pas équipé du mécanisme pour replier l'aile, vole pour la première fois le 19 avril 1945. Le PX 212 est transformé par la suite pour donner le prototype NF Mk 21, premier appareil volant avec cette configuration le 9 juillet 1946.

La seule unité à être totalement équipée du Sea Hornet F 20 est le 801e escadron le sur la base aéronavale de Ford. Après un passage par Arbroath l'escadron embarque sur le porte-avions HMS Implacable (R86). En 1951, il est déplacé sur le HMS Indomitable (R92) jusqu'au mois de juin où les Sea Hornet sont remplacés par des Hawker Sea Fury[8].

D'autres Sea Hornet ont été attachés à différents escadrons de l'aéronavale, dont trois sont attachés au 806e escadron qui, avec un Vampire et deux Sea Furies, sont embarqués sur le HMCS Magnificent pour une mission en Amérique du Nord en 1948. Les Sea Hornet ont fait quelques exhibitions aériennes spectaculaires à l'exposition aérienne internationale de New York du 31 juillet au 8 août 1948[8].

En janvier 1949, le Sea Hornet NF 21 équipe le 809e escadron aéronaval de la base de Culdrose (HMS Seahawk) qui déménage ensuite sur le HMS Illustrious R87, puis, en mai 1951, sur le HMS Vengeance R71. Par la suite, l'unité est brièvement détachée à la RAF à Coltishall avant d'être postée à Hal Far (Malte) où elle est dissoute en 1954. Plus tard, le NF.21 équipe les unités du Fleet Requirements Air Direction Unit à Hal Far (Malte) et Saint-David (Pays de Galles).

Un Sea Hornet F 20, TT 213, est acheté par la Royal Australian Air Force (RAAF) au Ministry of Supply du Royaume-Uni. L'avion a été utilisé par l'Aircraft Research and Development Unit à Laverton, Victoria (Australie) de 1948 à 1950. Il est surtout consacré à l'évaluation et aux tests tropicaux.

De la même façon que pour son cousin basé à terre, il n'existe aucun exemplaire complet survivant.

Variantes

- Hornet F 1

- Version de combat, 60 exemplaires.

- Hornet PR 2

- Reconnaissance aérienne, cinq exemplaires.

- Hornet F 3

- Version de combat, 132 exemplaires.

- Hornet FR 4

- Combat et reconnaissance, 12 exemplaires.

- Sea Hornet F 20

- Version navalisée pour servir sur les porte-avions britanniques, 79 exemplaires.

- Sea Hornet NF 21

- Chasseurs de nuit de la Fleet Air Arm propulsés par des moteurs Merlin 133/134, 72 exemplaires.

- Sea Hornet PR 22

- Reconnaissance aérienne, 23 exemplaires.

Exploitants

- Royal Australian Air Force - Un avion utilisé pour l'évaluation et les tests tropicaux.

- Aviation royale du Canada - Un Sea Hornet provenant de la Royal Navy est brièvement exploité par l'Aviation royale du Canada en 1948 pour faire des essais. Il est opéré par le CEPE (Canadian Experimental and Proving Establishment) sur la base de Namaon, Edmonton, Alberta, parallèlement à un Hawker Sea Fury. Après avoir été déclassé, il a été acheté par la Spartan Air Services et a volé jusqu'à ce qu'un de ses moteurs tombe en panne. Il est mis au rebut dans les années 1950[9].

- 19e escadron de la RAF (1946–1951)

- 33e escadron de la RAF (1951–1955)

- 41e escadron de la RAF (1948–1951)

- 45e escadron de la RAF (1952–1955)

- 64e escadron de la RAF (1946–1951)

- 65e escadron de la RAF (1946–1951)

- 80e escadron de la RAF (1951–1955)

- 226e Operational Conversion Unit de la RAF

- 703e escadron de l'aéronavale

- 728e escadron de l'aéronavale

- 736e escadron de l'aéronavale

- 738e escadron de l'aéronavale

- 739e escadron de l'aéronavale

- 759e escadron de l'aéronavale

- 771e escadron de l'aéronavale

- 778e escadron de l'aéronavale

- 787e escadron de l'aéronavale

- 792e escadron de l'aéronavale

- 801e escadron de l'aéronavale

- 806e escadron de l'aéronavale

- 809e escadron de l'aéronavale

- 1833e escadron de l'aéronavale

Spécifications du Hornet F 3

La plupart des indications présentées dans les livres entérinent les erreurs concernant le Hornet provenant du livre « Janes all the words aircraft »[17]. Des recherches conduites à partir des dessins originaux des différents éléments du projet Hornet donnent des informations plus précises[18]. En particulier, il a fallu revoir sa hauteur et sa longueur.

Caractéristiques générales

- Équipage : 1

- Longueur : 11,48 m

- Envergure : 13,72 m

- Hauteur : 4,93 m

- Surface alaire : 33,54 m2

- Masse typique : 8 886 kg

- Charge utile : 7 094 kg

- Masse maximale au décollage : 9 480 kg[N 9]

- Moteur : Hélices de 3,66 m de diamètre à quatre pales. Deux hélices tournant en sens inverse. Moteurs 12 cylindres Rolls-Royce Merlin 130/131 de 1 551 kW (2 080 ch) chacun

Performances

- Vitesse maximale : 760 km/h à 6 700 m

- Distance franchissable : 4 828 km

- Plafond : 10 000 m

- Vitesse ascensionnelle : 20,3 m/s

Armement

- *4 canons de 20 mm Hispano Mk. V dans le nez du fuselage.

- 2 bombes sous les ailes de 450 kg à l'extérieur des moteurs.

- 8 roquettes RP-3 de 27 kg sans guidage.

- 2 Highball dont l'installation a été prévue mais jamais utilisée pour la flotte[19] - [N 10].Avionique

- Radar ASH embarqué par le Sea Hornet NF Mk 21.

Voir aussi

Notes

- Le strike fighter (avion d'attaque air–sol), dans le jargon militaire, est un avion de combat multi-usage conçu pour mener des attaques au sol tout en présentant certaines caractéristiques d'un avion de chasse. En termes de classification, il n'est pas rangé avec les chasseurs-bombardiers.

- Redux est le terme générique d'une famille de colles à base de phenyl–formaldehyde/polyvinyle–formaldehyde mise au point par Aero Research Limited (ARL) à Duxford, UK dans les années 1940, puis produite par la suite par Ciba. La marque est utilisée de nos jours par Hexcel pour une gamme de colles epoxy. Le nom de Redux est une contraction de REsearch à DUXford.

- Le Hornet était conçu avec des volets importants permettant de corriger les problèmes de couple de renversement au décollage et à l'atterrissage.

- Le boîtier de réduction du Merlin 131 avait un pignon supplémentaire qui faisait tourner l'hélice "à gauche", au contraire du Merlin "normal" qui faisait - très habituellement - tourner l'hélice à droite. Pour la construction des Hornet, le Merlin 131 était installé dans la nacelle bâbord et le 130 à tribord.

- Boscombe Down est un centre d'essai aéronautique situé à Idmiston, dans le sud d'Amesbury en Angleterre dans le comté du Wiltshire.

- (en) On peut trouver la liste des appareils sur lesquels Éric Brown a volé sur la Wikipedia anglophone :

List of aircraft flown by Eric "Winkle" Brown (en).

List of aircraft flown by Eric "Winkle" Brown (en). - Centre de recherche britannique.

- Toutes ces unités ont déjà volé sur des chasseurs monomoteurs (19e, 64e et 65e escadron sur Mustang Mark IIIs et IVs et le 41e escadron sur Spitfire XIV).

- En configuration de chasseur à grand rayon d'action.

- L'équipement nécessaire est installé sur le Sea Hornet PX219 au milieu de l'année 1948 pour faire des essais avec la highball. On sait qu'il est démonté en janvier 1949 et on ne sait pas, à l'heure actuelle, si le Hornet a jamais été utilisé pour larguer une highball en opération.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « de Havilland Hornet » (voir la liste des auteurs).

- (en) Moss 1946, p. 300.

- (en) Nicholas Godfurnon, « Le De Havilland « Hornet » et « Sea Hornet » : un chasseur bimoteur de construction mixte bois et métal », skynet.be (consulté le )

- (en) Clark 1987, p. 479.

- (en) Jackson 1987, p. 438.

- (en) Buttler 2003, p. 114–115.

- (en) Hall 1990

- (en) Clark 1987, p. 483.

- (en) Buttler 2003, p. 125.

- (en) Milberry 1984, p. 73.

- (en) Brown 1982, p. 195.

- (en) Brown 1982, p. 198.

- (en) Bowman 1997, p. 52.

- (en) "50th Anniversary." dehavillandmuseum. Consulté le 4 octobre 2009.

- (en) Harper, Jim. "VR-HEU - Life & Times of James Harper." helianthus-productions.com. Consulté le 1er avril 2010.

- (en) Buttler 2003, p. 124–125.

- (en) Collins, David. "The Hornet Project." dhhornet50.net. Consulté le 1er avril 2010.

- (en) Bridgman 1946, p. 114.

- (en) Buttler, Tony et al 2010, p. 121.

- (en) Buttler, Tony et al 2010, p. 48.

Bibliographie

- Enzo Angelucci et Paolo Matricardi (trad. de l'italien), Les avions, t. 5 : L'ère des engins à réaction, Paris/Bruxelles, Elsevier Sequoia, coll. « Multiguide aviation », , 316 p. (ISBN 2-8003-0344-1), p. 132-133.

- (en) Birtles, Philip J. The De Havilland Hornet (Profile Publications No. 174). Leatherhead, Surrey, UK: Profile Publications Ltd., 1967.

- (en) Bowman, Martin W. "Sting of the Hornet." Air Classics Vol. 33, no. 6, June 1997.

- (en) Bridgman, Leonard, ed. "The D.H. 103 Hornet" Jane’s Fighting Aircraft of World War II. London: Studio, 1946. (ISBN 1-85170-493-0).

- (en) Brown, Eric (Captain, CBE DSC AFC RN). "Viewed from the Cockpit: Sea Hornet Supreme". Air International, Vol. 23, No. 4, October 1982, p. 192–199.

- (en) Buttler, Tony. de Havilland Hornet and Sea Hornet (Warpaint Series no. 19). Hall Park Books, 2000.

- (en) Buttler, Tony. "de Havilland Hornet & Sea Hornet." Aeroplane Monthly, Vol. 10, Autumn/Fall 2003.

- (en) Buttler, Tony. "Type Analysis: de Havilland Hornet and Sea Hornet." International Air Power Review Monthly, Vol. 33, No. 6, June 2005.

- (en) Caruana, Richard. "The De Havilland Hornet" Scale Aviation Modeller International, October 2002, p. 943–951.

- (en) Clark, J.H. "Forties Favorites 5 - de Havilland D.H 103". Aeroplane Monthly (Article first appeared in The Aeroplane, 25 January 1946.) Vol. 15, No. 9, September 1987.

- (en) Tony Buttler, David Collins et Martin Derry, De Havilland Hornet and Sea Hornet : De Havilland's Ultimate Piston-Engined Fighter, Stamford, Dalrymple & Verdun Pub, , 144 p. (ISBN 978-1-905414-12-3, OCLC 693523289).

- (en) Lewis G. Cooper, The Hornet File, Tonbridge, Kent, Air-Britain, , 147 p. (ISBN 978-0-85130-202-7, OCLC 29571855).

- (en) Hall, Alan W. "Aircraft In Detail: de Havilland DH.103 Hornet". Scale Aircraft Modelling, Vol. 12 No. 8, 8 mai 1990.

- (en) A. J. Jackson et R T Jackson, De Havilland aircraft since 1909, Londres, Putnam, , 3e éd., 544 p. (ISBN 978-0-85177-802-0, OCLC 30736673).

- (en) Larry Milberry, Sixty Years : The RCAF and CF Air Command 1924-1984, Toronto, CANAV Books cop, (ISBN 0-07-549484-1).

- (en) David Monday, The Hamlyn concise guide to British aircraft of World War II, Londres, Chancellor Press, , 239 p. (ISBN 1-85152-668-4 et 978-1-851-52668-0, OCLC 59907297180).

- (en) Moss, Charles J. "Aeronautical Engineering: Bonding with Redux." The Aeroplane No. 329, 20 septembre 1946.

- (en) White, Ian. "End of the Line: DH Hornet - last of the Fleet Air Arm's piston night-fighters." Air Enthusiast, no. 111, mai-juin 2004, p. 50–55.

- (en) Wixey, Ken. "Ahhhh! Hornet!" FlyPast, No. 156, July 1994.

- Trevor Stone et Michel Bénichou, « De Havilland DH.103 "Hornet" », Le Fana de l'aviation, no 256, , p. 20-33.