Cuillère

Une cuillère, ou cuiller, est un ustensile de table ou de cuisine. Elle comporte un cuilleron, extrémité creuse et concave prolongée par un manche plus fin.

| Type |

|---|

| Usage |

|---|

Préhistoire et Histoire

Pendant la préhistoire, des coquillages étaient utilisés comme cuillères. Le terme vient d’ailleurs du latin cochlearium, lui-même tiré de cochlea, « escargot », cuillères qui sont supposées avoir servi à manger les escargots. Georges Gougenheim cite le poète satirique latin Martial (Ier siècle) : la cuiller (cochleare) se terminait par une pointe qui servait à vider les escargots ; la pointe était donc l'élément important de la cuillère latine, et ce sens de pointe se retrouve dans diverses techniques (sabotier, marine)[1].

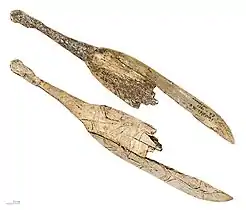

La période du Paléolithique a livré des cuillères en os et en bois. Au Néolithique, le matériau céramique est également utilisé[2]. Dans la Grèce antique, la cuillère en bois était utilisée pour manger les œufs. La Rome antique a connu une grande et une petite cuillère.

Étymologie

Le mot cuillère provient du latin impérial cochlearium (même sens), dérivé de cochlear (même sens), lui-même dérivé de cochlea (« escargot, coquille d'escargot »). Cochlea provient du grec κοχλίας (kokhlias) (même sens), dérivé de κοχλι (kokhlé) (« coquille »)[3].

Le mot culier est attesté dès la seconde moitié du XIe siècle. L'objet est désigné sous le nom coller au milieu du siècle suivant ; on trouve ensuite cuillere au XIVe siècle. D'après le grammairien Gilles Ménage (1613-1692), « le petit peuple de Paris prononce « cueillé » et les honnêtes bourgeois y disent « cueillère », que l'usage a écarté dans cette prononciation ». Dans la 1re édition du Dictionnaire de l'Académie française, on trouve les formes cuillier et cuiller ; en 1762, cuillier disparait et cuillère apparait en 1798. Les variantes du mot doivent être mises en relation avec celles de la prononciation[4].

Typologie

Les cuillères existent en différentes matières, tailles et formes : elles sont généralement en métal mais peuvent aussi se trouver en plastique, en bois ou composées d'un mélange (par exemple le manche en plastique et le haut en métal).

Cuisine et table

Diverses cuillères de la plus petite à la plus grande :

- Cuillère à moka, utilisée avec les petites tasses type tasses à expresso, manche court et cuilleron de 2 ou 3 ml ;

- Cuillère à caviar de très petite contenance et jamais en métal (sauf l'or et l'argent) car il altère le goût du caviar, mais en nacre, en os, en ivoire, en corne, en cristal, en verre... C'est souvent un objet de luxe. les plus anciennes remontent au XVIIe siècle ;

- Cuillère à œuf pour manger les œufs à la coque , jamais en argent car le jaune d’œuf liquide oxyde l'argent qui devient noir, petit manche et cuilleron de 3 ou 4 ml ;

- Cuillère à café ou petite cuillère d'environ 5 ml;

- Cuillère à cocktail ou à long drink ou a thé glacé ou à mazagran ou à sirop ou à soda, comme une cuillère à café mais avec un long manche pour aller jusqu'au fond du verre ;

- Cuillère à confiture dont le cuilleron est proche de celui de la cuillère à café, mais dont le manche plus long comporte un repli (ou coude) permettant de la faire tenir sur le rebord du pot ;

- Cuillère à sucre, ou à saupoudrer ou saupoudreuse ; c'est une petite cuillère ou un peu plus grande, au cuilleron percé pour saupoudrer le sucre, souvent ouvragé en orfèvrerie (XIXe siècle) ;

- Cuillère à bébé, premier ou deuxième âge : modèle de cuillère apparu au début du XXIe siècle, le plus souvent en matière synthétique, type silicone ou autre matière plastique, parfois en bambou, au design très arrondi, au toucher très doux, au cuilleron petit, voire très petit pour celle destinée au premier âge, au manche très incurvé, conçue pour être plus ergonomique pour l’enfant au regard des critères du début du XXIe siècle ;

- Cuillère à bouillie : cuillère utilisée pour l’apprentissage du repas aux bébés ; au XIXe et au XXe siècle elle a fréquemment été l’objet de cadeau de naissance, offerte généralement dans un écrin, car c’est le plus souvent une pièce d’orfèvrerie d’argent, répandue dans la bourgeoisie au XIXe siècle puis qui s’est popularisée avec des modèles plus simples au XXe siècle. Deux modèles principaux ont été en usage jusque dans les années 1960-1970 : l’un, le plus ancien, est une petite cuillère formée d’un cuilleron ovale en matière qui ne transmet pas la chaleur tels que os, corne, ivoire, ivoirine, bakélite… et dont le grand axe est dans le prolongement du manche d’argent massif ou fourré ou plaqué argent, plus ou moins ouvragé sur lequel il est monté[5] ; l’autre modèle, apparu à la fin du XIXe siècle, est une petite cuillère tout en argent (massif, plaqué argent, vermeil ou autre métal moins noble tel l’aluminium ou l’acier inoxydable) dont le cuilleron ovale a son grand axe perpendiculaire au manche et généralement conçu pour un enfant auquel on apprendra à utiliser sa main droite, le petit bout de l’ovale étant celui par lequel l’enfant fait entrer la cuillère dans sa bouche[6].Un autre modèle plus rare est une cuillère métallique, tout argent ou même aluminium, au cuilleron plus arrondi dont le manche tourne autour du cuilleron en forme de virgule ou dont le grand axe de l’ovale est oblique par rapport à celui du manche droit[7]. Les familles ou donateurs faisaient souvent graver par l’orfèvre le manche de ces cuillères à bouillie au prénom ou aux initiales de l’enfant.

- Cuillère à pamplemousse : petite cuillère au manche un peu plus long et au cuilleron plus oblong et dont la pointe et les côtés sont dentés, ce qui facilite la séparation de la pulpe contenue dans les loges de l'endocarpe (ou suprême en cuisine) de chaque quartier des membranes du péricarpe trop épaisses et rigides et amères pour être mangées ;

- Cuillère à dessert ou cuillère à entremets, ou cuillère à compote dont le manche est un peu plus long et le volume du cuilleron double de celui de la petite cuillère soit 10 ml ;

- Cuillère à tiramisu, au bout légèrement spatulé ;

- Cuillère à glace désigne en fait plusieurs objets bien différents : de petites spatules plates de 5 à 7 cm de long en matière plastique au cuilleron tout plat plus carré que rond et vendues avec les petits pots de glace individuels en carton ; cela peut aussi être une cuillère en métal un peu plus grande qu'une cuillère à café et au cuilleron bien plus plat et plus rond servant à déguster une coupe de glace ; enfin cela désigne un cuillère servant à façonner les boules de glace dont le manche solide et épais fait une quinzaine de cm de long et dont le cuilleron en demi-sphère d'environ 4 cm de diamètre enfoncé dans un bac de glace en le tournant permet d'en faire des boules ; certains modèles courants comportent un système à ressort qui permet de faire sortir plus aisément la glace de la demi-sphère ;

- Cuillère à soupe, ou grande cuillère ou cuillère de table, ou cuillère à potage ou cuillère à consommé ou parfois cuillère à bouche, au cuilleron plus large et plus long que celle à café et d'environ 15 ml de volume ;

- Cuillère à soupe chinoise, du même volume approximativement que la précédente, traditionnelle en Chine, en céramique ou en mélamine, plus récemment an acier inoxydable, et dont le cuilleron a les bords très relevés et dont le manche est très court ;

- Cuillère à zakouski : dont le manche est retourné sur lui-même, dont les bords du cuilleron sont plus relevés et dont le volume est plus ou moins celui d'une cuillère à soupe ; elle sert de cuillère à dégustation ou de cuillères de présentation apéritive ;

- Cuillère à olives au cuilleron percé pour égoutter les olives de leur saumure et avec un bord à dents pour attraper plus aisément les olives et dont le manche est souvent recourbé tout au bout pour le faire tenir au bord du pot ou du seau ;

- Cuillère en bois (ou papinette) : cuillère rectiligne de 25 à 30 cm de long souvent en hêtre, avec un long manche à section ronde et un cuilleron épais assez plat, utilisée pour remuer les aliments dans la casserole quand ils sont en train de cuire ;

- cuillère à riz, cuillère en plastique, mélamine, bambou, acier inoxydable au manche court et au cuilleron arrondi large et assez plat pour servir le riz dans la cuisine asiatique ; certains modèles en matière plastique ont leur cuilleron hérissé de picots qui empêche les grains de riz cuits de coller à la cuillère ;

- Cuillère à pot ou cuillère à ragoût, comme une grande cuillère mais bien plus grande avec un cuilleron ovale de 50 à 70 ml environ et un manche de 20 à 30 cm ; sert à cuisiner mais surtout à servir les plats en sauces tels les ragoûts ; dans certaines régions ce mot est synonyme de louche, qui pour la majorité des Français est plutôt une très grande cuillère à cuilleron rond et profond de 150 à 200 ml avec un long manche plat d'environ 25 à 30 cm pour servir les soupes et potages ;

- Cuillère à absinthe : sans volume proprement dit car son cuilleron plat et percé, de forme grossièrement triangulaire, inventée au milieu du XIXe siècle. On pose le cuilleron sur les bords du verre, on y dépose du sucre en morceau, qui fond sous l'action de l'eau que l'on verse très lentement dessus et qui tombe dans le verre où ont été préalablement versés quelques centilitres d'absinthe.

- Cuillère à miel[8] : sans volume proprement dit car elle n'a pas de cuilleron ; c'est une cuillère traditionnellement en bois tourné dans un bois dense tels hêtre, buis ou olivier mais aussi en bambou ou en silicone voire en acier inoxydable. Elle est composée d'un manche et d'une tête qui est un empilement de petits disques solidaires par leur centre dans la continuité du manche ; ces disques sont de tailles croissantes puis décroissantes. Ce dispositif permet de servir le miel liquide ou liquéfié avec un moindre risque de coulure du miel qu'avec une cuillère à café ou à confiture.

Autres usages

Outre sa fonction principale de porter à la bouche des aliments, la cuillère peut avoir d'autres fonctions comme mesurer ou peser, verser, doser, transvaser, etc.

Par exemple :

- Cuillère à médicament ;

- Cuillère liturgique pour l'encens ;

- Cuillers musicales. Deux cuillères frappées l'une contre l'autre forment un instrument de percussion ;

- Cuillères pour la pêche. Ce sont des leurres à poissons carnassiers, imitant la forme et le comportement de petits poissons ;

- Cuillère à pot : sabre d'abordage muni d'une coquille en forme de cuillère destinée à protéger la main ;

Expressions

- « Avaler, rendre sa cuillère » : mourir

- « Verser sa cuillère au magasin » : mourir, également

- « En deux coups de cuillère à pot » : très rapidement et aisément[9]

- « Être à ramasser à la (petite) cuillère » : être en mauvais état ou privé de toute énergie

- « Être né(e) avec une cuillère en argent dans la bouche » : être né(e) dans un milieu aisé, fortuné

- « Il faut une longue cuillère pour souper avec le Diable » : il faut se tenir à l'écart des individus douteux ou dangereux

- « Ne pas y aller avec le dos de la cuillère » : agir sans modération

- « (Se) serrer la cuillère » : (se) serrer la main

Arts

La cuillère-pont avec cerise qui enjambe un plan d'eau dans le jardin de sculptures contemporaines du Walker Art Center de Minneapolis est l'un des symboles de cette ville.

Une cuillère est l'accessoire principal du film The Horribly Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon.

Voir aussi

Articles connexes

- Liste de cuillères

- Cassotte

- Couteau

- Fourchette

- Idiotisme gastronomique

- Louche

- Cuillère à mesure

- Confrérie de la Cuillère, ligue chevaleresque, vers 1527-1536

Liens externes

- Richard Bit, Cuiller & cuillère, article de fond des Bibliothèque et musée de la Gourmandise

- La cuiller à sucre, objet de raffinement

Notes et références

- Georges Gougenheim, Les mots français dans l'histoire et dans la vie. Éditions A. et J. Picard, 1966 et 2000. 2008, Omnibus, un département de place des éditeurs. (ISBN 978-2-298-02549-1)

- H. Camps-Fabrer, « Cuillers et louches préhistoriques : un nouvel art de vivre », Travaux du LAPMO 1987, , p. 11-46

- Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, t. 1, Dictionnaires Le Robert, , 1156 p. (ISBN 2-85036-187-9), p. 539.

- ATILF Entrée en ligne

- « Cuillère à bouillie ancienne en argent et ivoire - Rêve de Brocante », sur Rêve de Brocante (consulté le ).

- https://www.proantic.com/display.php?mode=obj&id=588576

- « Cuillère à bouillie ancienne pour bébé - BROCANT'HIER », sur Brocanthier.com (consulté le ).

- https://fr.wiktionary.org/wiki/cuillère_à_miel

- « En deux coups de cuiller à pot - dictionnaire des expressions françaises - définition, origine, étymologie - Expressio par Reverso », sur Expressio.fr (consulté le ).