Coti-Chiavari

Coti-Chiavari est une commune française située dans la circonscription départementale de la Corse-du-Sud et le territoire de la collectivité de Corse.

| Coti-Chiavari | |||||

Le rivage, au pied de la tour génoise de la Castagna, à Coti-Chiavari, entre la pointe de la Castagna et l'anse de Portigliolo | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Collectivité territoriale unique | Corse | ||||

| Circonscription départementale | Corse-du-Sud | ||||

| Arrondissement | Ajaccio | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Pieve de l'Ornano | ||||

| Maire Mandat |

Henri Antona 2020-2026 |

||||

| Code postal | 20138 | ||||

| Code commune | 2A098 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

724 hab. (2020 |

||||

| Densité | 11 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 41° 46′ 24″ nord, 8° 46′ 19″ est | ||||

| Altitude | 614 m Min. 0 m Max. 648 m |

||||

| Superficie | 63,33 km2 | ||||

| Type | Commune rurale et littorale | ||||

| Aire d'attraction | Ajaccio (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Taravo-Ornano | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Corse-du-Sud

Géolocalisation sur la carte : Corse

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.coti-chiavari.corsica/ | ||||

Géographie

Situation

Coti-Chiavari est une commune de moyenne montagne du littoral occidental de l'île ; elle occupe l'extrémité de la rive sud du golfe d'Ajaccio qui est la presqu'île de Capu di Muru. La commune se situe dans l'arrondissement d'Ajaccio et fait partie du canton de Santa-Maria-Siché.

Relief

La commune de Coti-Chiavari se trouve dans l'au-Delà-des-Monts (Pumonti), ou Corse occidentale ancienne, constituée pour l'essentiel de roches granitiques, comme ordinairement distinguée par les géologues au sud-ouest de l'île, opposé à l'en-Deçà-des-Monts (Cismonte), ou « Corse schisteuse », au nord-est. Elle occupe l'extrémité d'un chaînon montagneux secondaire de la chaîne principale de l'île, qui est accroché peu au sud du Monte Renoso (2 352 m) au massif éponyme ; ce chaînon qui délimite les vallées du Prunelli au nord, et du Taravo au sud, se termine en mer Méditerranée avec la presqu'île de Capu di Muru.

Le chaînon partage la commune en deux zones collinaires :

- la partie septentrionale dont la côte démarre depuis la plage de Mare e Sole et se termine à Capu di Muru ; elle comprend l'ancien port de Chiavari, Isola Piana, l'anse de Portigilolo, Punta di a Castagna, Arena Rossa, Portu Cacau et la Punta Guardiola ;

- la partie méridionale qui prolonge la précédente et va depuis Capu di Muru et son phare, jusqu'à l'extrémité sud de la plage de Cupabia dans la baie de Cupabia ; elle comprend Cala di Muru, Cala d'Orzu, Capu Neru, et Cala di Cigliu.

La ligne de crête du chaînon comporte les principaux sommets communaux suivants, qui sont du nord au sud : Punta di Gradello, Punta di Malamatina (632 m), Punta di a Chiappa Rossa (623 m), Punta di a Caraponu (624 m), Punta di a Saina (648 m) son culmen, avec un pylône de télécommunications. Proche de lui, au sud du village, sont deux autres pylônes. Puis Punta di Pinselli (603 m), Punta di Pozzi (501 m), Teppa Rossa (421 m), Castellu di a Moneta (348 m), U Frate (365 m) et Punta Tonda (280 m) au nord-est de la tour de Capu Neru (119 m).

L'entrée de l'anse Portu Cacau dominée par la tour génoise de Capu di Muru

L'entrée de l'anse Portu Cacau dominée par la tour génoise de Capu di Muru Capi di Muru et son phare ; en arrière-plan, Capu Neru

Capi di Muru et son phare ; en arrière-plan, Capu Neru

Hydrographie

Le territoire communal comporte un dense réseau hydrologique, constitué de petits ruisseaux côtiers (ou fiume) s'écoulant de chacun des vallons constituant le territoire communal. Du nord au sud, les principaux sont : le ruisseau de Zirione, long de 6 km et qui délimite Coti-Chiavari et Pietrosella[1], le ruisseau de Petinello long de 3,1 km[2], le ruisseau de Chioselli long de 2,8 km[3], le ruisseau de Figoni, le ruisseau de Timozollu, le ruisseau de Cala d'Orzu long de 3 km[4], le ruisseau de Tafanu long de 3 km[5], la rivière Butturacci longue de 11,9 km[6], qui délimite Coti-Chiavari avec Serra-di-Ferro.

Climat et végétation

La commune bénéficie d'un climat méditerranéen maritime aux écarts thermiques modérés. L'hiver, il gèle très peu sur le littoral, la mer égalisant et réchauffant les températures ; en montagne la neige n'abonde que rarement. L'été le pouvoir rafraîchissant de la montagne est faible, compte tenu d'un relief peu élevé ; malgré une exposition solaire importante, on ne remarque pas la sécheresse en raison de son couvert végétal composé majoritairement d'espèces au feuillage persistant. Cette couverture végétale naturelle est importante, les surfaces cultivées étant très faibles. À l'umbria (ubac), l'été est moins brûlant qu'à la sulana (adret). Les vents d'ouest dominant sont assez fréquents. Au printemps, le maquis du littoral se pare rapidement de fleurs éclatantes et parfumées. L'automne, habituellement agréable et ensoleillé, s'achève par des pluies orageuses méditerranéennes parfois très fortes.

Deux forêts d'essences diverses couvrent la partie orientale de la commune :

Forêt territoriale de Chiavari

À l’est du village de Chiavari, au sud du golfe d’Ajaccio, se trouve la vaste forêt territoriale de Chiavari. Cette forêt d'une superficie de 1 793,699 1 ha, couvre 900,262 6 ha de la commune de Coti-Chiavari et 893,436 5 ha de la commune de Pietrosella. Sa surface boisée de 1 793,50 ha, est composée de 72 % d'essences diverses, 17 % de chêne vert, 5 % d'aulne glutineux, 3 % de pin maritime et 3 % de chêne liège. La forêt de Chiavari ne subit qu’une très légère activité d’exploitation forestière. La production de bois prévisible annuellement est de 391 m3 annuels[7].

La forêt territoriale recèle l'ancien pénitencier de Chiavari, au patrimoine culturel et mémoriel.

Forêt communale de Coti-Chiavari/Frasseto

C'est une forêt indivise, que se partagent Coti-Chiavari et Frasseto. Elle se situe au sud de la forêt territoriale de Chiavari, à l'adret de la ligne de crête les séparant. Elle couvre une superficie de 20 ha[8].

Accès routiers

La route D55 permet de pénétrer dans la commune et d'accéder au hameau de Verghia, ancien port de Chiavari. Peu au nord-est du village de Coti-Chiavari, elle fait jonction avec la D55a jusqu'à la jonction de cette dernière avec la D155, route reliant Verghia à Serra-di-Ferro.

Transports

Commune du la rive Sud du golfe d'Ajaccio, Coti-Chiavari est distant, par route, de :

- 37 km de la gare la plus proche, qui est la gare d'Ajaccio ;

- 34 km de l'Aéroport d'Ajaccio, l'aéroport le plus proche ;

- 38 km du port de commerce de Ajaccio.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Coti-Chiavari est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [9] - [10] - [11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Ajaccio, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 79 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[12] - [13].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[14]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[15] - [16].

En raison des incursions incessantes des corsaires barbaresques pour des brigandages et des pillages continuels au XVIe siècle, les gens se sont réfugiés sur les hauteurs, « pour voir venir l'envahisseur », et y construisent leurs habitations. Le bâti ancien se trouve donc sur les parties hautes de la commune.

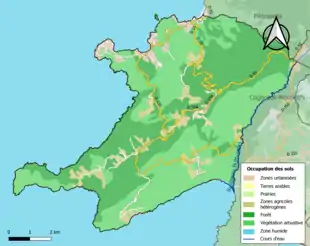

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (89,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (89,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (46,6 %), forêts (42,5 %), zones agricoles hétérogènes (7 %), zones urbanisées (3,2 %), eaux maritimes (0,4 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,3 %)[17].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[18].

Coti-Chiavari

Le village est bâti sur un promontoire à 496 m d'altitude, avec, au nord du village, l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[19], construite à l'emplacement de l'ancienne église. S'y trouvent la mairie et l'agence postale. Il est desservi par la route D55a en venant de la D55.

Acqua Doria

Hameau construit au sud-ouest du village, Acqua Doria est dominé par Teppa Rossa où se trouve une borne à 421 m. Acqua Doria possède une chapelle Sainte-Marie, reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel[20]. Le hameau est traversé par la route D155 reliée à la D55a.

Les hameaux

Coti-Chiavari compte plusieurs hameaux qui sont : Agnone, Pozzaccio, Portigliolo, Ariezza, Cardo, Cala-di-Ciglio et Campestra ; et aussi des lieux-dits : Erba Mora, Verghia, Figoni, Cantone, Cala d'Orzu, Piobarello, Monte Bianco, Pilosella, A Castagna, Paccialella, Scopiccia, Murmontagia et Stéfanaccia.

Île de Piana

Au nord de la Punta di a Castagna se trouve l'Île de Piana, site naturel protégé couvert de maquis[21] et de lentisque, particulièrement favorable à la nidification des oiseaux marins et propriété privée d'une personne physique[22].

Elle est protégée au titre de la loi de 1930[22] afin d’assurer la conservation du biotope car c'est un site de reproduction des Cormorans huppés de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis Desmaret) et hébergeant une station de la plante endémique Cyrnosarde, la Nananthée de Corse (Nananthea perpusilla). Le Lézard tyrrhénien y effectue aussi sa reproduction[22]. Par arrêté préfectoral du 3 novembre 1997, le débarquement, la circulation pédestre et la pénétration sur l’île sont interdits du 15 décembre au 15 avril[23].

Affaire de la paillote incendiée

Une paillote incendiée sur le territoire de la commune a fait parler d'elle-même au moment du conflit au sujet du modèle de développement de l'île[24] entre l'État et les propriétaires de paillotes corses, parfois présentées à Paris comme des symboles de "l'état de non-droit", à la fin des années 1990[24], qui a débouché sur la révision du plan d'aménagement adopté en 2015[24]. Dans la foulée de l'assassinat du préfet Claude Erignac, le 6 février 1998, à Ajaccio[24], une unité spéciale de gendarmes, sur ordre du préfet « pyromane » Bernard Bonnet, avait procédé à l'incendie de la paillote "Chez Francis"[24], basée sur une plage de la commune de Coti-Chiavari une nuit d'avril 1999, entraînant la condamnation du préfet Bernard Bonnet en 2003[25].

Histoire

Moyen Âge

Érigé en archevêché en 1072, l'évêché de Pise eut alors pour suffragants tous les évêchés de la Corse. En 1133, espérant mettre terme aux différends existant entre les Génois et les Pisans, le pape Innocent II érigea en archevêché l'évêché de Gènes. Il donna comme suffragants à l'archevêque de Pise les évêchés d'Aleria, d'Ajaccio et de Sagone, et à l'archevêque de Gênes les évêchés de Mariana, de Nebbio et d'Accia[26].

Coti-Chiavari se situait dans la pieve d'Ornano, dans l'ancien évêché d'Ajaccio qui n'en comprenait alors, que quatorze seulement. « La piève d'Ornano qui compte, au dire de quelques-uns, mille feux répartis en trente villages, dont les plus connus sont ceux de Santa Maria d'Ornano, Zigliara et Cognocoli, parce que dans ces trois villages habitent les seigneurs d'Ornano et de Bozzi. Cette piève, dans laquelle se trouve un couvent de Frères Mineurs, produit des céréales et du vin ; à cause de l'excellente qualité de ses pâturages, on y élève quelques troupeaux de chevaux »[27].

Au XIIe siècle, les Raimondacci[Note 3] se rendirent maîtres de la piève d'Ornano qu'ils enlevèrent aux Biancolacci. Vint ensuite la guerre avec les gentilshommes voisins qui « resserrèrent tellement les Raimondacci qu'il ne leur resta plus que le château d'Ornano, avec quelques villages voisins et le château de Coti bâti sur la côte par ces mêmes Raimondacci »[28].

Au XIIIe siècle, Giudice della Rocca[Note 4] prit le château d'Ornano occupé par l'un des Raimondacci, lesquels l'avaient enlevé aux Biancolacci. Les Raimondacci, trop faibles pour résister en cet endroit aux forces de Giudice, évacuèrent Ornano et se retirèrent dans le château de Cozi, où ils firent à leur tour leur soumission. Giudice, après avoir dépouillé les Raimondacci du château d'Ornano, et l'avoir remis avec la seigneurie aux mains de Truffetta, son frère, voulut néanmoins donner à ces seigneurs quelque satisfaction, et décida que le château d'Ornano serait la dot d'une de leurs filles qu'il fit épouser à Truffetta. C'est de ce mariage que descendirent plus tard les seigneurs d'Ornano[28].

Au mois de , Nicolò Boccanegra débarqua en Corse avec des troupes génoises. Il ravagea Ornano, Istria et la plaine de Talavo[29].

Au XIVe siècle, survinrent plusieurs périodes de troubles dans lesquels le comte Arrigo était souvent impliqué. L'an 1393, Gênes envoya sur l'île, Battista de Zoaglio, en qualité de gouverneur. Son prédécesseur lui remit Bastia et Biguglia, puis sur l'ordre des associés de la Maona, il franchit les Monts avec ses troupes et s'empara de Cinarca, Lisa, Pipella, Orese, Ornano, Orbichini, Bozzi, Londa, Istria, Ritoreto, la Rocca, Riscia, Cociurpola, Salasco, Baricini et de beaucoup d'autres châteaux qui étaient sur le territoire cinarchese et avaient été relevés depuis le temps de la Commune. Il les fit tous ruiner, ne laissant subsister que Cinarca pour en faire un siège de justice, et Roccapina, qui fut occupé par les Bonifaciens[30].

Temps modernes

Vers 1520, La pieve d'Ornani comptait environ 2 500 habitants. Elle avait pour lieux habités : Otti, Cognocoli, lo Poggio de Orgiacana, li Muntichi, Pila, lo Canalle, Vetulbe, Gobio, Guarguallè, Orbellacuni, Melica, Albitregie, Torgia, la Prugia, lo Roseto, Vignale, Santa Maria, lo Cardo, Sorroni, Scioni, Ciliara, lo Forciolo, Calcinagio, Aziloni, Campo, Ampaza, Pascuara, lo Botio, lo Farsedo[31].

Au XVIe siècle, Francesco d'Ornano était maître de la seigneurie éponyme. Sa fille Vannina avait épousé Sampiero de Bastelica en 1548[32].

Dans la guerre que se livrèrent les Français alliés aux Turcs, et les Génois alliés du Saint Empire Germanique, l'Ornano produisit de nombreuses compagnies de soldats. Parmi d'autres, le capitaine corse Bernardino d'Ornano arriva avec sa compagnie se mettre à la disposition du « maréchal de Thermes ». Avant l'heure, des promesses sont faites à tous les Corses présents ; à Bernardino d'Ornano et à Pier Giovanni, son frère qui se trouvait là également, sont promis la seigneurie de la Rocca.

Sampiero, durant sa guerre contre Gênes, créa quatre compagnies dans la piève d'Ornano où il séjourna. De son mariage avec Vannina d'Ornano, il eut deux fils, Alfonso d'Ornano, qui prit sa relève dans la lutte, et Anton Francesco d'Ornano[Note 5].

Fin XVIe siècle - début XVIIe siècle, les Génois renforcent leur dispositif de défense du littoral de l'île. Trois tours génoises sont édifiés au frais des communautés : Castagna, Capu di Muru et Capu Neru.

Au début du XVIIIe siècle, dans le rapport qui lui est demandé par Gênes, l'abbé Accinielli ne mentionne ni Coti ni de Chiavari dans la liste des lieux qu'il a dressée concernant l'Ornano. Outre Santa Maria, il écrit : Gli altri suoi luoghi principali sono = Siche, Urbalacone, Grossetto, Prugna, Zigliara, Arzillone, Ampasa, Quasquara, Cognocoli, Monticci, Forciolo, Campo, Frassetto, Guarguale, Arbitrecci, Pila, Canale, e Torgià[33]. Plus loin, il énumère ces lieux avec leur nombre d'habitants : « Giurisditione di Aiaccio - Pieve di Ornano : S.M.a d’ORNANO, e Sichè 287. Urbalacone 178. Grossetto, e Prugna 388. Zigliara 210. Arzilone, et Ampasa 154. Quasquara 224. Arbitreccio 315. Pila, e Canale 360. Cardo, e Torgia 117 ».

- 1789 - La Corse appartient au royaume de France. Survient la Révolution française qui supprime les juridictions royales. La Constituante divise la France en 83 départements.

- 1790 - Le département de Corse est créé avec Bastia pour préfecture. Les districts (ex-juridictions) partagé en cantons (ex-pievi) lesquels prennent le nom des pievi. La pieve d'Ornano devient le canton d'Ornano.

- 1791 - Corte est le chef-lieu du département et le siège de l’évêché fixé à Aiaccio.

- 1793 - An II. la Convention divise l'île en deux départements : El Golo (l'actuelle Haute-Corse) et Liamone (l'actuelle Corse-du-Sud) sont créés.

- 1801 - Sous le Consulat[Note 6], les districts deviennent des arrondissements, la commune est définie et le canton créé.

- 1811 - Les départements d'El Golo et du Liamone sont fusionnés pour former le département d'El Golo.

- 1828 - Le canton d'Ornano devient le canton de Santa-Maria-Siché.

- 1852 - La commune de Coti-Chiavari est créée, avec des territoires cédés par Campo, Frassetto, Quasquara, Pietrosella et Zévaco (terrains cédés en 1857). Elle se trouve dans le canton de Sainte-Marie-Siché, dans l'arrondissement 'Ajaccio et le département de Corse[34].

Époque contemporaine

- 1975 - La Corse est divisée en deux départements : Coti-Chiavari bascule dans le département de la Corse-du-Sud.

Politique et administration

Population et société

Démographie

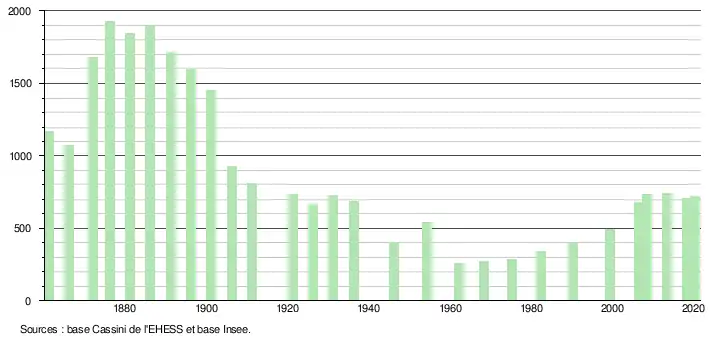

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1861. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[37].

En 2020, la commune comptait 724 habitants[Note 7], en diminution de 5,11 % par rapport à 2014 (Corse-du-Sud : +6,04 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Concerts

Plusieurs bals et concerts ont lieu l'été à l'église Saint-Jean-Baptiste de Coti-Chiavari.

Randonnées

- Mare è monti Sud - La commune est traversée par ce sentier de grande randonnée venant au nord de Bocca di Gradello (529 m), à cheval sur Pietrosella et Cognocoli-Monticchi, pour passer à Serra-di-Ferro par la passerelle sur la rivière Butturacci après avoir emprunté la ligne de crête jusqu'à la Punta di Pozzi (529 m).

Économie

Émetteurs

Des émetteurs FM sont implantés sur la crête au-dessus du village de Coti-Chiavari, au Bocca di Chialone et Bocca di Pinselli. Ces derniers diffusent la FM sur la bande 2 VHF, la télévision digitale sur les bandes UHF, ainsi que d'autres signaux divers (Téléphonie, etc...). Ce sont les pylônes les plus puissants de la Corse-du-Sud en termes de puissance d'émission et de couverture, pour les signaux commerciaux. Plusieurs diffuseurs y sont implantés, comme TDF, Towercast, ITAS TIM et le diffuseur local Corse FM Diffusion.

Les signaux commerciaux diffusés visent à couvrir le grand Ajaccio, du golfe de Sagone au golfe du Valinco (Propriano), ainsi que l'arrière-pays (Le Taravo, l'Alta Rocca, le Liamone...) de manière plus aléatoire, en raison de la topographie très montagneuse. L'émetteur peut couvrir au-delà de ces régions sur des zones, à partir du moment où l'exposition du récepteur n'est pas caché par le relief. Il est possible de recevoir également les signaux de ce site d'émission de manière permanente au nord de la Sardaigne (particulièrement dans le golfe d'Asinara), ou bien sur la côte d'Azur dans des lieux en hauteur et à vue de l'émetteur, avec un bon matériel de réception, aussi bien en VHF qu'en UHF. Pendant les vagues de propagation troposphériques, notamment en été, l'émetteur peut exceptionnellement être reçu sur la côte algérienne (Alger, Jijel...) en FM et TV, sur la côte méditerranéenne française, ainsi que sur les côtes catalanes.

Voici une liste des signaux FM diffusés:

| Fréquence

(MHz) |

Émission | Puissance d'émission

maximale autorisée |

Polarisation | Notes |

|---|---|---|---|---|

| 88.00 | France Musique | 11 kW | Verticale | |

| 89.60 | RFM | 8 kW | Verticale | |

| 91.00 | Europe 1 | 8 kW | Verticale | |

| 92.40 | France Inter | 11 kW | Verticale | |

| 93.00 | Nostalgie | 8 kW | Verticale | Décrochages locaux réalisés |

| 93.50 | RTL2 | 8 kW | Verticale | |

| 94.50 | RCF 20 | 0.5 kW | Verticale | |

| 96.00 | Chérie FM | 0.5 kW | Verticale | |

| 97.60 | France Culture | 11 kW | Verticale | |

| 98.10 | Skyrock | 8 kW | Verticale | |

| 99.00 | Frequenza Nostra | 2 kW | Verticale | Station de radio locale |

| 99.80 | Virgin Radio | 8 kW | Verticale | Décrochages locaux réalisés |

| 100.50 | France Bleu RCFM | 11 kW | Verticale | |

| 101.20 | NRJ | 8 kW | Verticale | |

| 102.40 | Rire & Chansons | 0.5 kW | Verticale | |

| 103.20 | Alta Frequenza | 8 kW | Verticale | |

| 104.30 | RMC | 8 kW | Verticale | |

| 105.20 | Fun Radio | 8 kW | Verticale | |

| 106.00 | RTL | 8 kW | Verticale | |

| 107.20 | Corsica Radio | 0.5 kW | Verticale | Radio musicale corse |

Il y eut auparavant des diffusions pour ondes moyennes, ondes ultracourtes et télévision. Il utilise un pylône d'une hauteur de 130 mètres. Il diffusait Canal+ analogique en VHF bande I, sur le canal L 04 (appelé aussi C sur les récepteurs vendus en France au début des années 1980), en polarisation horizontale. Malgré toutes les protections mises en place, la réception de ce canal VHF(60 MHz) était trop perturbée par les parasites et les autres émetteurs bande I VHF italiens. Depuis le , l'émetteur VHF bande I a cessé définitivement ses émissions. Il ne réutilisera plus cette bande de fréquences. De même, l'émetteur ondes moyennes qui diffusait France Bleu RCFM (Radio Corsa Frequenza Mora) sur 1404 kHz avec une puissance de 20 kW[39] a, comme tous les autres émetteurs OM de Radio-France, définitivement cessé d'émettre le à minuit[40].

Culture locale et patrimoine

Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique

La commune est concernée par un arrêté de protection de biotope :

- Île de Piana (FR3800536)

- Créé le , le site couvre une superficie officielle de 2,7 ha[41].

Conservatoire du Littoral

- Capu di Muru (FR1100068)

- Ce site, qui fait l'objet de la fiche Capu di Muru (FR1100068), concerne la seule commune de Coti-Chiavari. Il a une surface calculée de 205,367 ha[42].

ZNIEFF

Coti-Chiavari est concernée par six ZNIEFF de 2e génération :

- Capu di Muru - Capo Neru

La zone concerne la seule commune de Coti-Chiavari pour une superficie de base de 441 ha. Elle est constituée de deux grandes parties reliées par une petite bande incluant la côte du golfe de Cala d’Orzu : la première partie à l’ouest, englobe la presqu’île de Capu di Muro jusqu’à Cala di Timozzolu. La seconde à l’est, comprend une grande part de la pointe de Capo di Neru et s’étend jusqu’au lieu-dit Sameru. Elle est formée de versants abrupts, entrecoupés de pointes et de vallons. La côte très découpée est constituée de rochers et de petites falaises rocheuses, entrecoupés de plusieurs petites plages de sable. L'intérêt écologique, faunistique et floristique de cette zone naturelle repose sur les nombreuses espèces animales ; ce sont notamment le lézard de Bédriaga (Archaeolacerta bedriagae) ou l’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) pour la faune et la Gennarie à 2 feuilles (Gennaria diphylla) ou le Grand prasium (Prasium majus) pour la flore[43].

- Dune de Pascialella - Pinède de Verghia

La zone couvre 15 ha des communes de Coti-Chiavari et de Pietrosella. La dune de Pascialella est située au niveau de la bordure littorale de la commune de Pietrosella, au sud de la presqu’île de l’Isollela et à l’est de l’ancien port de Chiavari. L'intérêt patrimonial de la zone est important car on y recense la présence de huit espèces végétales déterminantes et rares dont le Sérapias négligé (Serapias neglecta De Not.), la Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius Vill.) et la Fausse Girouille des sables(Pseudorlaya pulmina (L.) Grande)[44].

- Dunes et zone humide de Cupabia

La zone couvre 35 ha des communes de Coti-Chiavari et de Serra-di-Ferro. Située dans le fond de la baie de Cupabia, elle est constituée par les dunes de sable et les boisements littoraux d’arrières plages de Cupabia et de Scogliu di Vintura. L'intérêt patrimonial de la zone repose sur la présence de plusieurs espèces déterminantes telles que l'Euphorbe tapis (Euphorbia peplis) ou le Tamaris d'Afrique (Tamarix africana) pour la flore et la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) ou le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) pour la faune[45].

- Forêt de Chiavari

La vaste forêt territoriale de Chiavari est située au nord-est du village du même nom, au sud du golfe d’Ajaccio. Le site couvre une superficie de 2 810 ha. Il regroupe un nombre important d’espèces animales et végétales déterminantes, parmi lesquelles le Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) et le Torcol fourmilier (Jynx torquilla)[46].

- Île de Piana à Coti-Chiavari

La zone occupe les 3 ha de l'île, un îlot de taille modeste, entouré de petit rochers émergents de la mer et situé en rive sud du golfe d'Ajaccio. L'îlot abrite notamment une importante population nicheuse de Cormoran huppé de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis damarestii). Une importante population de Patelles géantes (Patella ferruginea) est également présente. Ces deux espèces sont protégées au niveau national[47].

- Lariola/Coti-Chiavari

La zone occupe 25 ha du territoire communal, située sur sa face littorale. Elle regroupe un ensemble de milieux et d’habitats très diversifié. Plusieurs espèces déterminantes sont présentes, telles le Serapias négligé (Serapias neglecta De Not.) et la Spergulaire à grosses racines (Spergularia macrorrhiza) pour la flore, la Patelle géante (Patella ferruginea Gmelin) et le Monticole merle-bleu (Monticola solitarius (Loisel.)) pour la faune[48].

Architecture civile

Coti-Chiavari possèdent plusieurs édifices remarquables de son passé moyenâgeux (tours génoises) et d'autres plus récents (pénitencier). Trois tours génoises occupent des points remarquables du littoral. Elles font partie du dispositif de défense du littoral mis en place fin XVIe siècle - début XVIIe siècle par les Génois. Elles sont, du nord au sud :

Tour de la Castagna

La tour de la Castagna a été bâtie sur la pointe éponyme, entre 1580 et 1617, comme les deux autres tours ;

Tour de Capo-di-Muro ou Capu-di-Muru

Construite entre 1580 et 1617, sur la côte nord de Capu di Muru. La tour de Capo-di-Muro ou Capu-di-Muru faisait partie de la juridiction d'Ajaccio et relevait de la Camera. L'édifice est inscrit Monument historique[49] ; Le poste d'observation, tour génoise de Capu di Muru est repris à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[50].

Tour de Capo-Nero ou de Capu-Neru

Édifiée sur le cap éponyme, la tour de Capo-Nero ou de Capu-Neru faisait partie de la juridiction d'Ajaccio et relevait de la Camera. L'édifice est inscrit Monument historique[51]. Le poste d'observation de la tour génoise de Capu Neru est repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel par la Collectivité Territoriale de Corse[52].

.jpg.webp) Tour génoise de Capu Neru

Tour génoise de Capu Neru.jpg.webp) Tour de Capu di Muru

Tour de Capu di Muru

Bagne

L'ancien pénitencier de Coti-Chiavari bâti près du lieu-dit Formicolosa au XIXe siècle, aujourd'hui propriété privée, comportait un bâtiment principal de la détention et le centre du domaine, avec des cuves à vins, une grange à fourrage, une poudrière, une fosse à purin, un cimetière. Il est repris à l'Inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[53].

Poudrière

Construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, remaniée au XXe siècle, la poudrière est devenue propriété privée. Elle est reprise à l'Inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[54].

Immeuble de la détention

Le bâtiment de la détention du bagne abritait les dortoirs des détenus et les chambres des gardiens aux 2e et 3e étages, le premier étage était utilisé comme grenier et le rez-de-chaussée comme bergerie. Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, propriété privée, il est repris à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[55].

Grange

Construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, la grange du bagne est une propriété privée. Elle est reprise à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[56].

Les maisons de la commune de Coti-Chiavari

Le bâti concerne 37 maisons repérées, construites au cours des XVIIIe siècle, XIXe siècle et XXe siècle, en granite. Leurs toits sont traditionnellement couverts de tuiles. Neuf d'entre elles étudiées, sont reprises à l'Inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[57].

Mairie

L'édifice en granite et pierre de taille, date de la 2e moitié du XIXe siècle. Il se situe au 55 Chemin communal. Il est repris à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[58].

Ancienne gendarmerie, actuellement maison

Construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'ancienne gendarmerie propriété privée, est reprise à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[59].

Ancienne caserne de voltigeurs, actuellement maison

Construite en 1806 comme l'indique la date portée sur l'édifice, remaniée au XXe siècle, l'ancienne caserne propriété privée, est reprise à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[60].

Architecture religieuse

- Église Sainte-Marie d'Acqua d'Oria.

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Coti-Chiavari

Construite en 1902, l'église Saint-Jean-Baptiste a remplacé sur son emplacement l'ancienne, trop petite et devenue insuffisante pour la population qui ne cesse de croître depuis la création de la commune en 1852. L'édifice est de plan allongé à chevet plat formé d'une nef à vaisseau central et à chapelles latérales voûtés en berceau à lunettes. Il est doté d'une tour-clocher sommée d'un pyramidion. L'église est reprise à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[19].

L'église comprend plusieurs œuvres remarquables, datées des XIXe et XXe siècles, repris à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse : ostensoir-soleil[61], un tableau Baptême du Christ[62], un tableau Prédication de saint Jean-Baptiste[63], ensemble de deux cloches[64], crécelle (crécelle liturgique)[65], verrière saint Matthieu[66], le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste[67], et une statue (petite nature) sainte Réparate[68].

Chapelle Sainte-Marie de Coti-Chiavari

L'édifice peut dater de la 2e moitié du XIXe siècle. Restauré en 1937, il a été remanié à la fin du XXe siècle. De plan allongé à chevet plat formé d'une nef et d'un chœur voûtés en berceau à lunettes, elle est surmontée d'un campanile doté de deux cloches. La chapelle est reprise à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[20].

Cloche[69], ostensoir-soleil[70], ensemble de deux chandeliers (flambeaux)[71] et le mobilier[72] de la chapelle Sainte-Marie sont repris à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse.

Chapelle funéraire de la famille Murzi

Bâtie dans la première moitié du XIXe siècle, la chapelle est reprise à l'inventaire général du patrimoine culturel par la Collectivité territoriale de Corse[73].

Presbytère

Daté de la seconde moitié du XIXe siècle, propriété de la commune, le presbytère est repris à l'inventaire général du patrimoine culturel par la collectivité territoriale de Corse[74].

Personnalités liées à la commune

- Henri Antona : maire depuis 1971, ancien homme d'affaires et directeur de la société Tecni (filiale de Vivendi Universal), il est aujourd'hui considéré comme le fondateur d'une commune développée et prospère, qui n'est pas épargnée par des problèmes immobiliers conséquents. En effet, ces dernières années, les terrains de Coti Chiavari font l'objet de toutes les convoitises.

- Patrick Fiori : il s'est marié le samedi à la mairie de Coti Chiavari, en présence de très nombreuses célébrités.

- François Spoturno (originaire d'Ajaccio et fondateur des parfums Coty) : il prit le nom de sa mère "Coti", qu'il transforma en "Coty". Après sa mort en 1934, la municipalité bénéficie d’un legs d’un million de francs[75].

- Jean-Luc Reichmann : lieu de villégiature

Voir aussi

Bibliographie

- Lucien Auguste Letteron, Histoire de la Corse - Tomes I, II et III, Bastia, Imprimerie et Librairie Veuve Eugène Ollagnier, 1888, 1889 et 1890.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- « Il (Ugo Colonna) donna à un certain Raimondo, Ornano avec tout son territoire » - Giovanni della Grossa in Chronique, traduction de l'Abbé Letteron in Histoire de la Corse - Tome I, p. 112.

- Dans son enfance, Giudice della Rocca s'appelait Sinuccello ; c'était l'un des fils de Guglielmo della Rocca. Il est né, au rapport de Giovanni, en 1209. Les Pisans donnèrent à Sinuccello le titre de Comte de Corse et l'envoyèrent dans cette île comme général. C'est à partir de ce moment qu'il fut appelé Giudice et non plus Sinuccello - Abbé Letteron in Histoire de la Corse - Tome I, p. 170-171.

- Anton Francesco d'Ornano fut tué à Rome dans une embuscade en 1576

- La loi du 28 pluviôse an VIII (19 février 1800) porte sur l'administration locale. Elle conserve les départements hérités de la Révolution mais elle redécoupe les divisions intérieures

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Zirione (Y8500580) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Petinello (Y8501160) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Chioselli (Y8501120) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Cala d'Orzu (Y8501060) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau de Tafanu (Y8501040) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - ruisseau Butturacci (Y8500500) » (consulté le ).

- Rapport no 2012/01/026 du président du Conseil exécutif de l'Assemblée de Corse sur les plans d'aménagements des forêts territoriales de Corse

- http://www.commune-mairie.fr/foret/foret-indivise-de-coti-chiavari-sur-frasseto-F24265G/ Source ONF : Forêt indivise de Coti-Chiavari

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pleyben - Châteaulin », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Notice no IA2A000919, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000920, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- DK Eyewitness Corsica par Dorling Kindersley Limited en 2016

- Description INPN par le rédacteurs BERQUIER C et RECORBET B

- Les Echos du 19 juillet 2019

- Article de Christophe Rauzy pour France Télévisions le 24/01/2013

- Abbé Letteron in Histoire de la Corse, Description de la Corse - Tome I, note de bas de page 113

- Mgr Giustiniani in Dialogo nominato Corsica, traduction de l'Abbé Letteron in Histoire de la Corse, Description de la Corse - Tome I, p. 60.

- Giovanni della Grossa in Chronique, traduction de l'Abbé Letteron in Histoire de la Corse - Tome I, p. 158.

- Pierre-Paul Raoul Colonna de Cesari Rocca et Louis Villat, Histoire de Corse, ancienne librairie Furne - Boivin & Cie Éditeurs, Paris 1916

- Giovanni della Grossa in Chronique, traduction de l'Abbé Letteron in Histoire de la Corse - Tome I, p. 235.

- Éléments pour un dictionnaire des noms propres Corse A-D. Monti

- Marc' Antonio Ceccaldi in Chronique, traduction de l'Abbé Letteron in Histoire de la Corse - Tome II, p. 21-22.

- Francesco-Maria ACCINELLI L’histoire de la Corse vue par un Génois du XVIIIe siècle - Transcription d’un manuscrit de Gênes - ADECEC Cervioni et l’Association FRANCISCORSA Bastia 1974

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Site de la préfecture corse- identité du maire de la commune

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://mediateur.radiofrance.fr/message-le-r-seau-ondes-moyennes-de-france-info-menac-de-fermeture-0

- « Salle de Presse / Radio France », sur Radio France (consulté le ).

- Île de Piana sur le site de l'INPN

- Capu di Muru du Conservatoire du littoral sur le site de l'INPN

- ZNIEFF 940013115 - Capu di Muru - Capo Neru sur le site de l’INPN..

- ZNIEFF 940030578 - Dune de Pascialella - Pinède de Verghia sur le site de l’INPN..

- ZNIEFF 940013114 - Dunes et zone humide de Cupabia sur le site de l’INPN..

- ZNIEFF 940030365 - Forêt de Chiavari sur le site de l’INPN..

- ZNIEFF 940013116 - Île de Piana à Coti-Chiavari sur le site de l’INPN..

- ZNIEFF 940031081 - Lariola/Coti-Chiavari sur le site de l’INPN..

- Notice no PA00132603, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000931, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00132602, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000932, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000923, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000918, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000789, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000749, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000916, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000924, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000925, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000921, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A003102, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A003101, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A000952, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A003100, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A003099, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A000955, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A000953, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A000951, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A003105, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A003104, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A003103, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IM2A000954, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A001280, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA2A000922, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- l’Echo d’Alger, 8 septembre 1934.