Compagnie des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard

La Compagnie des Mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard est une société qui construisit et exploita une ligne de chemin de fer des mines de La Grand’Combe, dans le Gard, au port de Beaucaire, sur le Rhône.

des chemins de fer du Gard

| Fondation | |

|---|---|

| Dissolution |

| Type | |

|---|---|

| Forme juridique |

Société anonyme |

| Domaines d'activité | |

| Siège | |

| Pays |

| Fondateur |

Talabot frères, Abric, Veaute et Mourier |

|---|

Les mines de charbon des Cévennes furent parmi les premières de France et étaient au XVIIIe siècle les plus prometteuses, après celles de la compagnie des mines d'Anzin, mais elles se heurtèrent aux problèmes de transports et de droits de propriété.

Le charbon est transporté sur des sentiers muletiers et son charroi augmente son coût d'au moins 75 %. Par suite, le charbon revenait plus cher à Nîmes que le bois de chauffage et à Beaucaire il était plus cher que celui de Rive-de-Gier extrait du bassin stéphanois[1].

C’est grâce à une initiative du maréchal Soult, ministre sous la monarchie de Juillet, qu’une solution ferroviaire mise en œuvre par Paulin Talabot et son ami fidèle Charles Didion va permettre de remédier à cette situation.

Le chemin de fer du Gard sera le tremplin des activités ferroviaires de Talabot jusqu’à la présidence de la compagnie du PLM.

Les premiers projets

Le des directeurs et des gérants de mines du pays d’Alès s’associent pour demander et exploiter une voie ferrée entre le bassin houiller des Cévennes, Nîmes et la mer dans le cadre d’une Compagnie des chemins de fer d’Alès. L’avant-projet sommaire mentionne deux lignes à partir d’Alès ; l'une vers Lunel, l’autre vers Aigues-Mortes en passant par Nîmes[2]. Le détail du tracé n’est pas indiqué encore moins une évaluation des dépenses ni les recettes envisagées. Malgré les encouragements des notabilités locales consultées et de l’avis favorable de l’ingénieur des Ponts & Chaussée du département du Gard (Grangent) mais ne reposant sur aucune étude sérieuse, la demande des postulants auprès du directeur général des Ponts & Chaussée et des Mines à Paris reste lettre morte.

La création de la Compagnie des Fonderies et Forges d’Alais[3] donne un nouvel élan au bassin d’Alès, par l’extraction de minerai de fer[4]. L’ingénieur chargé du service des mines de cet établissement, Cyprien-Prosper Brard[5] propose l’établissement d’une courte voie ferrée (3 500 m) destinée au transport du minerai de fer et de la houille nécessaires aux besoins des fonderies et forges. Une demande de concession est adressée en ce sens au mois de janvier 1830 au préfet du Gard. Cette demande reste au stade de projet[6].

Le , MM. Charles Havas et Dominique de Bérrénéchéa-Mutari, directeurs de la Société civile des houillères de Rochebelles et du Trélys, créée en 1828[7] par réunion de ces deux houillères, sollicitent l’autorisation du ministre des Travaux Publics pour entreprendre les études visant à la réalisation d’une voie ferrée soit d’Alès à Aigues-Mortes, soit d’Alès vers Beaucaire avec, dans les deux cas, un embranchement vers Nîmes. À cette fin, avec l’appui de plusieurs habitants de Nîmes, d’Alès et des capitalistes de Paris, est créée une Société civile d’études et de recherches[8]. Après avis favorable de la direction générale des Ponts & Chaussée et des Mines, le préfet du Gard (Antoine Édouard Herman) autorise, par arrêté préfectoral du , la Société à mener les études et travaux préliminaires nécessaires à l’établissement de la voie ferrée.

Mais cette société d’études allait affronter les projets d’une société concurrente plus puissante constituée à l’initiative du maréchal Soult.

L’initiative du maréchal Soult

Les débuts du régime de la Restauration se prêtent à de nouvelles initiatives industrielles d’envergure mobilisant d’importants capitaux ; la paix est revenue, les échanges commerciaux avec l’Angleterre s’accroissent, les voyages d’affaire et de découverte des industriels et ingénieurs Outre-Manche permettent de se familiariser à de nouvelles techniques. En avril 1821, un nouveau tarif douanier porte à 120 % les droits d’importation sur les fers, notamment anglais. Par ailleurs, le gouvernement lance la construction d’un réseau de canaux pour abaisser le prix de transports (plan Becquey). C’est après 1822-1823 qu’apparaissaient des projets de former de grands complexes industriels tels qu’on pouvait les voir en Angleterre (Birmingham, Manchester), en substitution de solutions limitées (intégration d’une innovation technique à une structure ancienne pour minimiser les coûts d’investissement)[9]. Enfin, l’exemple du duc Decazes qui, au retour de son ambassade à Londres (1820 – 1821) durant laquelle il avait pu se documenter sur les méthodes industrielles anglaises, se lance dans les affaires en Aveyron et créé, en 1826, la Société des Houillères et Fonderies de l'Aveyron, ne peut que stimuler Soult pour constituer un complexe industriel proche d’Alès où houillères et mines de fer sont mitoyennes et, de notoriété publique, abondantes.

Le maréchal Soult a investi une part importante de sa fortune dans des investissements en Camargue et dans le Bas-Languedoc[10]. Il est actionnaire du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes[11] (aujourd’hui intégré au canal du Rhône à Sète)[12] et de la société propriétaire d’une concession de mine de fer (Treseloup) et de houillères (Trelys), toutes deux dans le bassin d’Alès.

Certain de la richesse du bassin d’Alès pénalisé cependant par des difficultés de transport[13], le maréchal Soult pense pouvoir améliorer cette situation défavorable en amenant la houille au canal de Beaucaire par un moyen rapide et peu coûteux[14]. Cet apport assurerait de nouveaux débouchés au canal vers Toulouse par le canal du Midi, mais aussi vers Marseille et Toulon par le bas-Rhône et le canal d’Arles à Bouc[15].

En 1825, à l’instigation du maréchal Soult, est constituée une Société civile d’exportation et d’exploration des mines et houillères d’Alès, regroupant des notables de la région[16], qui acquiert en 1827 les houillères de Trelys et la mine de fer de Treseloup, puis qui fusionne, en 1828, avec la concession houillère de Rochebelle, propriété de Tubeuf[17], pour former la Société civile des Houillères de Rochebelle et Trelys.

En 1829, est créée la Société des Fonderies et Forges d’Alès dont la Société civile d’exportation et d’exploration des mines et houillères d’Alès est actionnaire pour 150 actions[18].

La question des débouchés pour écouler les produits de l’établissement enclavé, sans compter le transport de la houille à un prix réduit, se heurte à l’absence d’un moyen de transport à proximité. Un arrêté préfectoral du autorise le maréchal Soult à mener les études pour l’établissement d’un canal ou d’un chemin de fer d’Alès au canal de Beaucaire, par Nîmes[19]. Il confie à Paulin Talabot la mission de déterminer le choix entre ces deux modes de transport[20]. Dans son rapport à la Société d’études, Talabot écarte la solution du canal et préconise la solution de la voie ferrée[21]. Pour affiner son étude, et n’existant pas selon lui en France d’expérience suffisante hormis les chemins de fer du bassin stéphanois[22], il décide de se rendre en Angleterre où les chemins de fer connaissaient un plus grand développement (construction, matériel, exploitation)[23].

Le tracé

À son retour, fin 1830, Paulin Talabot étudie le tracé avec l’aide de ses deux frères Jules et Léon[24].

D’Alès à Nîmes, le tracé suit la vallée du Gardon et le col du « Mas de Ponge ». Au-delà de Nîmes, trois directions s’offraient ; l’une vers Bellegarde, une autre vers Aigues-Mortes, enfin une dernière vers Beaucaire. Bellegarde était la plus proche de Nîmes, mais n’était pas accessible aux bateaux de mer. Aigues-Mortes était un port de mer mais on lui préféra Beaucaire pour les raisons suivantes :

- une distance plus courte de 12 km ;

- des ouvrages d’art moins nombreux (notamment des levées pour éviter les inondations) ;

- concurrencer les houilles du bassin stéphanois en Provence et les houilles anglaises sur les marchés de Marseille ;

- la présence d’un port sur le Rhône et sur le canal ;

- l’importance de la ville comme centre commercial (foire).

Pour atteindre Beaucaire, le tracé suit le haut de la plaine du Vistre, le plateau de Campuget, puis atteint la ville en descendant à flanc de colline. Le tracé fut joint à l’avant-projet de la demande de concession dans lequel les frères Talabot évaluèrent les dépenses nécessaires et les recettes probables. Le transport à un coût moins élevé que celui du roulage devait faire augmenter la demande (consommation) et ouvrir de nouveaux débouchés (marchés plus éloignés). Chemin de fer et développement du bassin d’Alès étaient ainsi deux entreprises intiment liées. La ligne est longue de 72 km[25].

Appelé au gouvernement comme ministre de la guerre en novembre 1831, le maréchal Soult cède sa place au sein de la Société d’études à Paulin Talabot qui adjoint deux nouveaux projets ; un relatif au doublement du pont de Ners pour supporter à la fois le chemin de fer et la route d’Alès à Nîmes, un autre relatif à un canal d’adduction des eaux du Gardon à Nîmes parallèle au chemin de fer[26].

La demande de concession

Une demande de concession du chemin de fer d’Alès à Beaucaire est déposée au nom des trois frères Talabot le auprès du ministre des Travaux Publics[27]. Ils sollicitent une concession directe plutôt qu’une adjudication publique, avec un tarif de 0,15 F/tonne/km à la descente et de 0,17 F/tonne/km à la remontée quelle que soit la marchandise, en guise d’indemnisation pour les frais d’établissement et d’entretien.

Un arrêté du préfet du Gard, de la Coste, en date du , soumet le projet à enquête publique prévue par l’ordonnance royale du relative aux travaux publics[28]. De nombreuses personnes s’opposent au projet craignant pour leur propriété ou leur commerce. Seule Beaucaire donne un avis favorable. La procédure administrative est troublée par une réclamation déposée auprès du ministre de l’Intérieur par la Société Abric, Veaute et Cie[29], à laquelle s’étaient joints des entrepreneurs de transport de Nîmes, qui proteste contre le tarif annoncé et le principe d’une concession directe. Le préfet remet son rapport au ministre des Travaux Publics le , écartant la réclamation de la Sté Abric, Veaute et Cie au motif qu’elle est davantage dirigée pour gêner la création du chemin de fer car la société n’avait pas elle-même les moyens d’entreprendre sa construction. Cette « concurrence » tardive de la Société Abric, Veaute et Cie est consécutive à l’abandon du projet d’adduction d’eaux à Nîmes qu’elle avait mené avec les frères Talabot.

Le Conseil général des Ponts & Chaussées ne suit pas complètement l’avis du préfet et décide de mettre la ligne à adjudication publique. Le , le ministre arrête le cahier des charges du chemin de fer dont le tarif est fixé à 0,10 F/tonne/km le transport de la houille et 0,15 F/tonne/km les autres marchandises à la descente[30], et 0,17 F/tonne/km à la remontée toutes marchandises sans distinction. La date de la mise en adjudication est fixée au .

Cette décision de l’administration centrale ne peut convenir aux frères Talabot qui ont sollicité un tarif de 0,15 F/tonne/km à la descente sans distinction sur la nature des marchandises transportées. L’administration ayant reconnu son erreur, la corrige et la porte à la connaissance du public seulement le 29 septembre. Par suite, l’adjudication, annoncée pour le 20 novembre, est repoussée au [31].

Mais cette rectification déplut à la Compagnie des mines de la Grand’Combe estimant subir un préjudice par cette augmentation du prix de transport de la houille. À nouveau l’adjudication est repoussée au dans l’attente des conclusions de la commission consultée une fois de plus et qui rend un avis dans le sens de la réclamation des frères Talabot.

Dépitée, la Compagnie des mines de la Grand’Combe, représentée par MM. Veaute, Abric et Mourier, entrepreneur de travaux publics, s’invite à l’adjudication en proposant un tarif de 0,10 F/tonne/km pour la houille à la descente. Compte tenu d’une nouvelle erreur matérielle relative aux documents transmis par la Compagnie, l’adjudication est repoussée au 20 janvier. Entre-temps, le préfet et l’administration ne restent pas insensibles au tarif proposé par la Compagnie, et décident de modifier une troisième fois le cahier des charges en décidant de fixer le transport de la houille à 0,10 F/tonne/km à la descente, et que seul pouvait varier le tarif des autres marchandises à la descente ainsi que le tarif à la remontée. La date de l’adjudication est dorénavant fixée au .

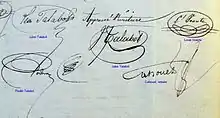

Les deux soumissionnaires (Cie minière de la Crand’Combe et les frères Talabot) comprennent qu’ils ont intérêt à s’entendre ; la première dispose de l’assise financière suffisante, les seconds disposent des connaissances techniques nécessaires. Le jour de l’adjudication, dans les locaux de la préfecture de Nîmes, une seule offre se présente, celle de MM. Paulin Talabot, Eugène Abric, Louis Veaute et Daniel Mourier qui acceptent de construire le chemin de fer à leurs risques et périls aux conditions du cahier des charges. En l’absence d’une autre offre, ils sont déclarés adjudicataires[32]. L’adjudication à perpétuité[33] est homologuée par la loi du [34]. Les soumissionnaires s’engagent à réaliser la voie ferrée dans un délai de 5 ans. À vocation industrielle, le transport de voyageurs n’est pas prévu au cahier des charges, alors qu’il commence à s’organiser dès cette époque sur le Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon[35]. Le tracé est approuvé par ordonnance du [36].

En comparaison des conditions faites aux compagnies antérieurement créées, la concession d’Alès à Beaucaire innove par :

- l’autorisation faite par une loi (pour les lignes d’une longueur supérieure à 20 km) et non par une ordonnance royale ;

- une différenciation des tarifs selon la nature des marchandises transportées. Jusqu’alors, l’administration regardait les chemins de fer comme une annexe à des établissements industriels (chemins de fer du bassin stéphanois et d’Epinac). Elle s’en désintéressait n’y voyant aucun intérêt d’ordre public, n’y apportant aucun concours financier ni garantie et n’accordait son autorisation que pour permettre l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains nécessaires à l’établissement de la voie. Ces premiers chemins de fer étaient autorisés à perpétuité sans condition éventuelle de reprise.

Il est évident pour les frères Talabot que la ligne limitée à Alès ne pouvait produire tous ses effets escomptés si elle n’était pas prolongée au plus près des concessions houillères exploitées par la Compagnie des mines de la Grand’Combe[37]. Mettant à profit leur communauté d’intérêt pour l'adjudication du chemin de fer d'Alais à Beaucaire, ils proposent à leurs nouveaux associés le prolongement du chemin de fer sur 19 km, d’Alais jusqu'aux mines de la Grand’Combe.

Un projet en ce sens est soumis au ministre le prévoyant un prix de transport de 0,22 F/tonne/km à la descente et 0,25 F/tonne/km à la remonte. Le 4 avril intervient un accord entre les frères Talabot et la Compagnie des mines de la Grand’Combe aux termes duquel elle s’engage à construire à ses frais, risques et périls la voie ferrée. En contrepartie, les frères Talabot s’engagent à faire bénéficier la compagnie houillère des réductions de prix sur le transport des charbons sur les voies navigables à la suite des traités conclus entre eux et les principaux canaux du Midi, ainsi qu’une diminution de 0,05 F à 0,10 F sur le tarif de transport si la compagnie houillère confie au chemin de fer 50 000 t/km ou 100 000 t/km de houille par an.

Compte tenu du caractère strictement industriel de cette courte ligne (moins de 20 km) qui ne pouvait pas intéresser d’autres postulants, la ligne est concédée directement, sans adjudication, à la charge exclusive du concessionnaire ; la concession du chemin de fer d'Alais aux mines de la Grand’Combe est accordée par ordonnance royale du à laquelle est annexé le cahier des charges[38]&[39].

Cette concession présente d’autres nouveautés :

- la concession est accordée à titre temporaire pour une durée de 99 ans ;

- elle différencie davantage les tarifs selon la nature et leur volume des marchandises transportées tant à la descente qu’à la remonte (houille et minerai de fer : 0,12 F/tonne/km à la descente comme à la remonte ; autres marchandises : 0,17 F/tonne/km à la remonte et 0,15 F/tonne/km à la descente) ;

- elle autorise le transport de voyageurs (0,12 F/personne/km) ;

La constitution de la société concessionnaire

À la suite de l’adjudication du , MM. Talabot frères[40], Abric, Veaute et Mourier constituent une société anonyme dénommée Compagnie des chemins de fer d’Alais au capital de 6,5 millions en 1 300 actions de 5 000 F chacune[41]. On fit appel à l’épargne publique pour réunir ce capital mais les actions ne sont pas souscrites ; les épargnants semblent « frileux » face à une entreprise de cette envergure et les capitaux importants sont rares dans le Midi pour souscrire un montant nominal aussi élevé.

Face à cet échec, les concessionnaires décident de rendre plus attractive leur entreprise en réunissant dans une même société les mines de la Grand’Combe et les deux voies ferrées (Alès-Beaucaire par Nîmes et Alès-mines de La Grand’Combe). La réunion de l’ensemble en une seule entreprise permettrait l’aménagement des mines et assurer à la voie ferrée le transport de la totalité de la houille[42].

Le , est constituée une société en commandite par actions au capital de 14 millions, sous la raison sociale Talabot frères, Veaute, Abric, Mourier et compagnie pour l’aménagement et l’exploitation des mines de la Gand’Combe, l’exécution des deux chemins de fer et toute autre partie accessoire aux mines et chemins de fer, enregistrée par acte notarié le 10 mai 1836 à Paris. La construction des chemins de fer est fixée à 9,2 MF[43].

Pour la construction et l’exploitation du chemin de fer, la société fait explicitement référence au modèle britannique, vraisemblablement sur les conseils de Paulin Talabot à la suite de son voyage en Angleterre[44].

Cependant, les efforts pour recueillir les fonds manquants restent infructueux ; à peine la moitié des actions est réunie[45].

La situation devient difficile d’autant qu’en vertu du cahier des charges, les concessionnaires se sont engagés à livrer la voie ferrée dans un délai de 5 ans à compter de la loi d’approbation de la concession. Trois ans s’étaient passés sans un début de construction de la ligne.

Les parties intéressées à l’affaire cherchent à élargir le cercle des financeurs en particulier auprès des commerçants et industriels marseillais. Déjà en 1835, des hommes d’affaires de la cité phocéenne se sont mobilisés pour que le « gouvernement prenne sous sa protection » le chemin de fer du Gard[46]. La même année, L. Veaute sollicite l’appui de la chambre de commerce de Marseille pour favoriser la réunion de capitaux nécessaire à l’affaire[47].

C’est par l’intermédiaire de Nicolas Drouillard de La Marre et Benoist d’Azy, fermiers des Fonderies et Forges d’Alès dont ils sont convaincus que son développement est liée à la construction du chemin de fer[48] que des commerçants et financiers marseillais viennent à s’intéresser au chemin de fer du Gard. Benoist dAzy rencontre à Paris plusieurs hommes d’affaires marseillais ; « Je suis parvenu à convaincre plusieurs des Marseillais (Luce et autre), à investir dans l’affaire Talabot. »[49]. Pour autant, les « Marseillais » ne veulent pas s’engager dans cette aventure sans une aide de l’État au chemin de fer[50]. En contrepartie d’un prêt accordé par l’État, les banquiers Jacques Fraissinet et Joseph Ricard, les négociants Jean Luce et Théophile Delort, l’armateur Simon Thérond et les industriels Fournier frères apportent leur concours financier au chemin de fer[51].

Le groupe financier ainsi constitué, la société sollicite auprès du gouvernement un prêt de 6 millions de francs aux conditions suivantes[52] :

- l’affectation du revenu de toutes ses propriétés, évaluées à 3 millions, au paiement des intérêts du prêt, la responsabilité solidaires des gérants et le dépôt au Trésor d’une somme de 6 millions en actions de la société ;

- le prêt porte intérêt à 3 % ;

- le remboursement s’effectue par 12e, le premier payable deux ans après la mise en service du chemin de fer ;

- la livraison pendant toute la durée du prêt, aux services de l’État dans la Méditerranée, de houilles à -20 % du prix de l’adjudication pour le service des bateaux à vapeur à Toulon.

Cet engagement fait l’objet d’une convention, le , entre la société et le ministre des Travaux publics.

À la suite, le ministre des Travaux Publics, Nicolas Martin du Nord, dépose le un projet de loi devant la Chambre des députés portant diverses concessions de chemins de fer ainsi que l’autorisation du prêt sollicité. Le contexte politique de défiance envers le gouvernement ne favorise pas ces projets ainsi que les divergences entre ceux désirant réserver la construction des voies ferrées à l'État et ceux, au contraire, voulant les confier à l'initiative privée. La commission qui examine le projet de loi le 14 mai exige des garanties supplémentaires pour octroyer le prêt[53].

La société les accepte en signant une convention additionnelle le :

- pour chaque versement d’un acompte du prêt, les concessionnaires apportent la preuve que les travaux engagés atteignent au moins la valeur d’un cinquième de l’acompte ;

- pour le premier versement du prêt, la société justifie que les propriétés hypothéquées lui appartiennent régulièrement ;

- outre la responsabilité solidaire des gérants de la société, les associés en nom collectif se portent garants du paiement des intérêts et du capital du prêt ;

- l’hypothèque conférée à l’État porte non seulement sur les travaux à exécuter mais également sur les terrains acquis pour la réalisation de ces travaux et à tous les biens immobiliers nécessaires à l’exploitation.

La discussion du projet de loi se déroule en séance publique le . Après une intervention énergique d’A. Legrand le projet de loi est voté à cinq voix de majorité[54]. La Chambre des Pairs vote dans le même sens (pour : 59 voix ; contre : 35 voix) et la loi est promulguée le [55].

La loi aggrave les engagements de la société envers l’État par l’augmentation du taux d’intérêt de 3 à 4 % et la fourniture de houille dans les port de l’État en Méditerranée rendue obligatoire pendant 14 ans après l’achèvement des travaux et non plus pendant la durée du remboursement du prêt. Il est à noter qu'à la même période, l'État refuse un prêt de 4 millions à Mellet et Henry pour leur chemin de fer d'Andrézieux à Roanne. Mais ils ne disposaient pas des mêmes appuis politiques au parlement !

Le prêt sitôt accordé, Talabot réorganise la société sous la dénomination (titre) Société des mines de la Grand’Combe et chemins de fer du Gard[56]. Le capital social de la société en commandite par actions est fixé à 16 millions répartis en 16 000 actions de 1 000 F (contre 5 000 F dans la société originelle) ; 3 000 à la société de la Grand’Combe en contrepartie de l’apport des concessions houillères, 7 000 actions pour Talabot frères, Veaute et autres ainsi que les associés marseillais et 6 000 actions remises à l’État en gage de son prêt et restituées aux associés au fur et à mesure du remboursement du prêt. Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans toutes les valeurs composant l’actif social, à un dividende de 5 % sur les produits de l’entreprise toutes charges déduites et à une part proportionnelle au nombre d’actions dans les bénéfices. Après la mise en service du chemin de fer et à la fin du remboursement du prêt, la commandite pourra se transformée en société anonyme. La société est constituée pour une période de 40 ans à compter du (date de création de la société originelle).

Entre-temps, la banque Rothschild avance à la société la somme de 6 millions en contrepartie d'une exclusivité pour la revente à sa clientèle des actions non souscrites[57] - [58].

En contrepartie de son appui au cours de ces longues négociations, la société Drouillard, Benoist et Cie reçoit la commande de 10 000 tonnes de rails[59].

Les travaux et l’ouverture au public

Les opérations de piquetage et de jalonnement débutent dès la fin du mois juillet 1837 entre Nîmes et Beaucaire et à partir du 4 octobre entre Nîmes et la Grand’Combe. Conformément aux dispositions de la loi du relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, les chemins de fer d’Alès à Beaucaire et de d’Alès aux mines de la Grand’Combe ayant été déclarés d’utilité publique respectivement les et , le préfet du Gard, baron de Jessaint, prend toutes les dispositions pour permettre les procédures d’expropriation des terrains concernés. Les réclamations nombreuses sont examinées par des commissions installées à Nîmes et à Alès qui fixent, le cas échéant après que la procédure amiable ait échoué avec la compagnie concessionnaire, le montant des indemnités. Enfin au printemps 1838, les travaux à proprement parler commencent, en particulier pour les souterrains de Ners et de Boucoiran entre Alès et Nîmes, et le tunnel du « Mas de Pillet » entre Nîmes et Beaucaire[60]. La pose de la voie est confiée à des ouvriers anglais et George Stephenson[61], invité par P. Talabot, se déplaça pour observer le déroulement des travaux.

.jpg.webp)

En juin 1839, les concessionnaires demandent la réception de la ligne entre Nîmes et Beaucaire. Un premier essai a lieu le 14 juillet et l’ouverture officielle intervient le lundi 15 juillet à 4 heures du soir en présence du préfet du Gard, et du général Teste[62]. Le convoi, conduit par Talabot et Didion et composé de 18 voitures dans lesquelles avait pris place 500 invités, met 36 minutes pour relier Nîmes à Beaucaire. Le lendemain la ligne est ouverte au public qui ne se précipite pas toutefois. La construction de la ligne entre Nîmes et la Grand’Combe rencontra des difficultés.

À ces difficultés de construction, s’ajoutent des préoccupations financières pour le versement du premier acompte du prêt consentit par l’État ; sollicité en juillet 1838 il ne fut versé qu’en juin 1839. Le deuxième acompte intervint sans difficulté en juillet 1839. Cependant, du fait d’une sous-estimation initiale des coûts de construction et des premiers mois d’exploitation qui conduisent à une multiplication des gares et à la pose partielle d’une seconde voie, il est décidé de porter le capital de la compagnie à 22 millions en lançant un nouvel emprunt de 6 millions avec un intérêt de 5 % afin d’assurer le succès de son placement. Cette opération est en effet un succès.

La ligne de Nîmes à la Grand’Combe est ouverte officiellement le . L’enthousiasme est cette-fois au rendez-vous ; Paulin Talabot est surnommé le « Stephenson français » par la population locale. Un convoi de 26 wagons, transportant environ 700 personnes, remorqué par trois locomotives relie Nîmes à La Grand'Combe en deux heures et demie. Dans le souterrain de l'embranchement de la station de La Pise à la mine de La Forêt, une collation est offerte aux invités, servie par les officiers de la garnison de Nîmes[63].

L’exploitation

La ligne, longue de 88 km, est organisée en trois sections :

- Nîmes-Beaucaire ;

- Alès-Nîmes ;

- Alès-La Grand’Combe.

.jpg.webp)

La première section débute à la sortie de Nîmes près de l’octroi de la route d’Uzès, puis franchit la plaine du Vistre et le plateau de Campuget par deux lignes droites (8 et 3 km) reliées par des courbes de 4 000 m. Les rampes n'excédent pas 3 ‰ jusqu’au lieu-dit Saint Paul. Elle descend ensuite vers Beaucaire par une rampe assez rapide, avec des courbes de 2 000 à 3 000 m, en suivant les collines dominant la vallée du Rhône sur 8 km. Au début, la ligne est à voie unique ; un croisement, long de 4 km, est installé sur le plateau de Campuget. La ligne comporte neuf stations : Courbessac, Marguerittes (dénommée par la suite Grézan), Mas de Beaulieu, Manduel, Curboussot, Mas Larier, Bellegarde (aujourd’hui Joncquières-Saint Vincent), Mas de Pillet et la Fon du Roy.

La deuxième section a un tracé plus sinueux avec de nombreuses courbes à faible rayon (jusqu’à 200 m et de fortes déclivités. À la sortie d’Alès, la ligne longe, selon un tracé favorable, le Gardon qu’elle traverse en amont de la station de Ners. Au-delà de la station de Nozières la ligne franchit les collines séparant la plaine du Gardon à celle de la Vistre par deux contre-pentes à forte déclivité, atteignant un point culminant au col du Mas de Ponge. Puis elle redescend par une pente de 12 ‰ vers Nîmes où elle s’embranche à la première section un peu avant la station de Courbessac. Bien que conçue pour la double voie, une seule voie est posée au début. Les stations sont au nombre de huit ; Saint-Hilaire, Vézénobre, Ners, Boucoiran, Nozières, Saint-Giniès, Fons et Mas de Ponge.

La dernière section destinée au transport de la houille est construite avec moins de perfectionnement que les précédentes. La ligne, à voie unique, présente des courbes à très faible rayon. Elle descend sur Alès par des pentes variant entre 2 et 5 ‰. Trois stations étaient aménagées ; aux usines de Tamaris, à La Vareille (ou Lavabreilhes) et à La Pise. Un embranchement comportant un plan incliné, relie la station de La Pise à la mine de La Forêt[65].

La construction de la voie présente une innovation ; alors que sur les voies ferrées antérieures les rails étaient tenus sur des dés en pierre enfoncés solidement dans le sol, la voie est ici, reprenant les principes des voies d’Outre-Manche, constituée de rails maintenus par des coussinets en fonte fixés sur des traverses en bois reposant sur un lit de pierre (ballast) de deux pieds d’épaisseur. Les rails à double champignon proviennent des Fonderies et Forges d’Alais.

Tous les ouvrages d’art (tunnels, ponts, viaduc) sont édifiés en maçonnerie. Les bâtiments (gares, magasins, maisons de garde barrière) présentent la particularité de fenêtres en ogive rappelant la mode britannique de l’époque pour l’architecture du Moyen Âge. Les trois gares d’Alès, Nîmes et Beaucaire sont construites en cul-de-sac.

Pour le matériel moteur, la compagnie fait appel aux usines de Robert Stephenson à Newcastle et de Sharp & Robert à Manchester. Les locomotives sont baptisées des noms de L’ingoulevent, La tempête, Pantagruel, l’Hippogriffe, Brûle-fer, Adamastor, etc[66]. L’entretien des locomotives est confié à l’atelier de construction de locomotives de La Ciotat, fondé en avril 1839 par la Société Benet & Cie et au capital duquel on trouve les fondateurs des chemins de fer du Gard mais aussi Emile Martin[67] et James de Rothschild[68].

La composition des trains voyageurs est de dix voitures de 3e classe, une voiture de première, une voiture de deuxième et un nombre variable de wagons ouverts en fin de convoi. Sur la section Alès-La Grand’Combe ne circulent que des wagons découverts.

Sur la section Nîmes-Beaucaire, la plus fréquentée, la compagnie fait circuler huit trains par jour contre six pour les deux autres sections. Circulant sur voie unique, les trains se croisent au milieu du parcours. Entre Nîmes et Beaucaire et Nîmes et Alès circulent des trains de première classe directs entre chaque terminus et des trains de seconde classe desservant tous les arrête intermédiaires.

Le prix du voyage varie selon les sections et la nature des voitures[69].

Les trains de marchandise circulent directement des mines à Beaucaire sans arrêt hormis ceux nécessaires au ravitaillement des locomotives. À la Grand’Combe, une série d’embranchements desservent les puits à l’aide de plans inclinés sur lesquels les wagons sont halés par des câbles mus par des machines fixes. Une fois chargés de houille, les wagons remontent le plan incliné, puis rejoignent la gare par gravité où les convois sont constitués. À Beaucaire, une voie spéciale raccordant la ligne au port permet le transbordement direct de la houille sur les bateaux.

La sécurité de la ligne est assurée par des gardes placés à des endroits suffisamment élevés pour être vus entre eux et par les mécaniciens. Le jour, un drapeau blanc signifie la voie libre et un rouge l’arrêt. La nuit des lanternes munies de verre de couleur assurent le même code.

Les résultats

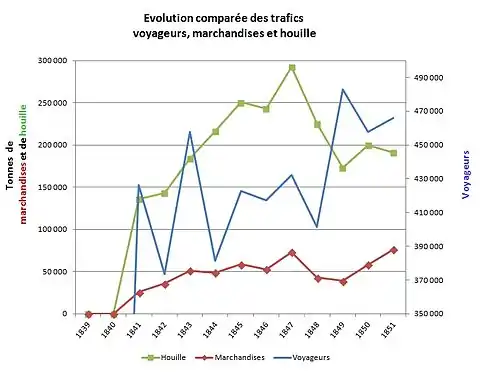

(1839-1844) L’apprentissage et la montée en charge

Le début de l’exploitation se heurte à deux difficultés ; l’inexpérience des agents de la compagnie et l’ignorance du public (respect des horaires contrairement au service des diligences, fermeture de portes des gares avant le départ des trains…). Après quelques désagréments en 1840 consécutifs aux crues du Rhône, le transport de la houille prend son essor à partir de 1841. Cette envolée, est interrompue par une nouvelle crue du Rhône plus violente en octobre 1841, interrompant le trafic. On en profite pour installer la double voie sur une nouvelle portion du trajet Nîmes-Beaucaire et l’embranchement de la Grand’Combe à la Levade est étendu jusqu’à Trescol. En 1842, des inondations perturbent le trafic sur les canaux vers Sète et d’Arles à Bouc. Un nouvel embranchement est construit vers Champclauzon et la compagnie commande 4 nouvelles locomotives.

| (source : G. Roselli) | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 |

|---|---|---|---|---|---|

| Recettes voyageurs | 137 608,00 | 68 175,44 | 515 584,95 | 511 184,95 | 501 412,25 |

| Nb de voyageurs | 84 354 | - | 426 143 | 373 531 | 457 715 |

| Recettes marchandises | 10 972,08 | 10 987,07 | 110 752,59 | 177 617,33 | 255 603,95 |

| Recettes houille | - | 144 714,20 | 781 138,90 | 871 830,82 | 1 215 439,41 |

| Tonnes houille | - | - | 136 219 | 143 063 | 184 024 |

| Dépenses entretien et frais généraux | 123 368,12 | 77 605,79 | 807 456,44 | 800 934,06 | 955 856,05 |

| Bénéfice | 25 212,50 | 146 268,92 | 620 000,00 | 750 899,04 | 1 016 599,56 |

L’avenir s’annonçait favorable avec la perspective de l’ouverture des chemins de fer de Montpellier à Nîmes et de Marseille à Avignon. Toutefois aux recettes (bénéfice) s’imputent les dépenses de remboursement des prêts et notamment celui portant intérêt à 4 %, soit une charge de 600 000 F/an. À ces remboursements s’ajoutent les prélèvements destinés à alimenter la réserve légale. Enfin, les intérêts du prêt de l’État n’étaient pas remboursés. Les travaux de construction ont dépassé les devis initiaux et il faut apporter des améliorations continues à la voie (double voie sur l’étendue du réseau) ; en 1843, le capital engagé dépasse de 2,5 millions le capital social.

La compagnie ne dispose donc finalement que d’un faible bénéfice qui ne lui permet pas de distribuer aux actionnaires un dividende suffisant, faisant craindre une baisse du cours de l’action. Pour se libérer de sa dette envers le Trésor et financer les améliorations nécessaires à la ligne, la compagnie émet, fin 1843, 10 000 obligations dont 9 000 en souscriptions et 1 000 gardées en réserve en prévision de besoins éventuels. L’emprunt est souscrit complètement au premier semestre 1844.

Il s’agit de la première fois que le fonds social d’une compagnie de chemin de fer est constitué d’obligations.

(1844-1848) Maintien des performances malgré des incertitudes financières

Compte tenu du succès de l’emprunt, la compagnie peut s’acquitter de la dette envers le Trésor.

En 1844, l’accroissement du trafic engendre l’augmentation des dépenses d’exploitation (achat de 54 wagons pour le transport de la houille, amélioration de la signalisation fixe, remplacement des traverses). La mise en service des lignes Montpellier-Nîmes (rupture de charge entre les gares des deux compagnies) et Marseille-Avignon (retard dans la construction) ont peu d’effet sur le trafic. En mai et juin 1845, la compagnie peut rembourser la moitié du prêt de 6 millions consentit par l’État. La compagnie poursuit son effort pour améliorer l’exploitation (pose de 10 km de double voie, concentration à Nîmes des ateliers, tunnel pour faire communiquer la section venant des mines à celle d’Alès à Nîmes, installation du télégraphe). En 1846, la foire de Beaucaire n’attire pas autant de monde que les années précédentes. D'importants sinistres dans les puits de mines sont occasionnés par un violent orage. Néanmoins, la compagnie pose 4 km de double voie. La crise de 1846-1847, essentiellement d’origine agricole, a peu d’impact sur le trafic de la compagnie à vocation industrielle. L’exploitation n’est pourtant pas efficiente ; la double voie n’est posée que sur les portions où les besoins se font le plus sentir.

| (source : G. Roselli) | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 |

|---|---|---|---|---|

| Recettes voyageurs | 511 067,95 | 572 767,90 | 567 006,40 | 577 440,25 |

| Nb de voyageurs | 381 419 | 422 500 | 417 253 | 432 179 |

| Recettes marchandises | 218 316,25 | 378 018,45 | 318 398,70 | 485 734,85 |

| Recettes houille | 1 400 528,03 | 1 549 367,25 | 1 403 423,90 | 1 611 595,05 |

| Tonnes houille | 216 296 | 250 501 | 243 219 | 292 553 |

| Dépenses entretien et frais généraux | 1 041 350,16 | 1 207 889,53 | 1 145 160,55 | 1 280 402,99 |

| Bénéfice | 1 148 562,16 | 1 292 266,07 | 1 143 668,45 | 1 334 367,16 |

La situation paraissait satisfaisante, cependant le capital engagé dépassait encore le capital social ; il est donc envisagé de mettre en circulation les 1 000 obligations restées en réserve. Mais la situation économique ne se prête pas à cette opération. La compagnie préféra mettre en gage ces obligations auprès de banquiers contre des avances de fonds.

(1848-1852) La crise

En 1848, compte tenu des événements politiques consécutifs à la Révolution de février, la compagnie subit la forte baisse du cours des actions des chemins de fer, qui se poursuit par un effondrement des banques qui suspendent leurs avances et prêts. S’y ajoutent les troubles sociaux des journées révolutionnaires. En 1849, apparaît une timide reprise de l’activité locale contrebalancée par de mauvaises récoltes, le choléra, et une crise métallurgique dans le Centre faisant refluer vers le sud la houille non consommée et donc infléchissant le prix de la houille des Cévennes à la baisse. Face à la concurrence des transporteurs parallèles à la voie ferrée qui se sont organisés pour baisser leur prix, la compagnie demande une baisse de ses tarifs en avril 1849 mais l’administration n’y répond favorablement que début 1850. En 1850, la compagnie entreprend quelques travaux : renouvellement du ballast, entrepôt de charbon à Alès, double voie dans le tunnel des Pèlerins.

| (source : G. Roselli) | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 |

|---|---|---|---|---|

| Recettes voyageurs | 501 804,70 | 516 141,60 | 571 862,00 | 584 796,25 |

| Nb de voyageurs | 401 292 | 482 848 | 457 526 | 465 919 |

| Recettes marchandises | 285 186,65 | 257 775,85 | 326 833,55 | 414 292,25 |

| Recettes houille | 1 353 192,75 | 1 074 710,95 | 1 285 874,43 | 1 175 515,67 |

| Tonnes houille | 225 564 | 172 987 | 199 677 | 191 094 |

| Dépenses entretien et frais généraux | 996 779,95 | 972 138,79 | 1 018 134,08 | 1 020 266,72 |

| Bénéfice | 1 143 404,15 | 876 489,61 | 1 166 435,90 | 1 154 340,45 |

La situation financière de la compagnie, comme toutes les autres à cette époque, n’est pas brillante. Elle n’a pu rembourser le solde de trois millions du prêt consenti par l’État, ni même servir les intérêts de cette somme depuis février 1848. Le dividende versé aux actionnaires présente un arriéré considérable. La double voie n’est pas posée sur la totalité de la ligne, le matériel est en nombre insuffisant pour assurer un trafic convenable et en mauvais état, mettant en péril la sécurité.

Plusieurs raisons à cette situation :

- un champ d’action limité ; par suite, des recettes très aléatoires du fait de faibles débouchés et de la forte sensibilité à un événement imprévisible aux conséquences immédiates (inondations, baisse de la fréquentation de la foire de Beaucaire, maladie dans les cultures…) alors que les frais généraux demeurent constants,

- aucun effet réseau avec les lignes adjacentes (Montpellier-Nîmes, Montpellier-Sète, Nîmes-Beaucaire, Marseille-Avignon) : horaires ne permettant pas les correspondances entre les compagnies, tarifs non homogènes entre elles, rupture de charge pour passer d’une compagnie à l’autre.

- des compagnies à l’assise financière aussi précaire n’étaient pas promptes, même avec l’aide de l’État, à investir dans des lignes d’embranchement peu productives pour desservir des localités moins importantes que réclamait pourtant l’intérêt général.

- illogisme réglementaire des deux lignes La Grand’Combe-Alès et Alès-Beaucaire ; deux concessions distinctes (l'une à perpétuité, l’autre pour 99 ans), deux cahiers des charges différents avec une différenciation des prix par nature de marchandise trop restreinte pour permettre de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle[70].

- enfin, confier un service présentant un caractère d’intérêt général (satisfaire les besoins du commerce, de l’industrie et de l’agriculture) à une compagnie houillère ne semblait plus judicieux. Contrairement à l’objectif initial, onze ans après l’ouverture de la ligne, Marseille et Toulon restaient toujours clientes des houilles britanniques. Le prix de transport de la compagnie, inchangé depuis l’ouverture, était trop élevé et rendait la houille cévenole peu attractive. Si la compagnie houillère y trouvait un intérêt, par contre le développement du chemin de fer en pâtissait. À l’inverse, la charge du développement du chemin de fer pesait sur les disponibilités de la société houillère pour améliorer son propre développement dans l’extraction de la houille. À cet égard, au , sur 26 millions du capital, 19 avaient été employés pour l’établissement du chemin de fer et le matériel roulant, le solde seulement pour l’exploitation minière. Il fallait donc séparer les deux activités comme le préconisait la Commission centrale des chemins de fer en 1850[71].

| Année | Voyageurs (nb. de voyag.) | Marchandises (en tonnes) | Houille (en tonnes) | Produits nets (en francs) |

|---|---|---|---|---|

| 1839 | 25 212 | |||

| 1840 | 146 268 | |||

| 1841 | 426 143 | 25 563 | 136 219 | 620 000 |

| 1842 | 373 521 | 35 680 | 143 063 | 750 899 |

| 1843 | 457 719 | 51 071 | 184 024 | 1 016 599 |

| 1844 | 381 419 | 48 595 | 216 296 | 1 148 562 |

| 1845 | 422 500 | 58 382 | 250 501 | 1 292 266 |

| 1846 | 417 253 | 52 806 | 243 219 | 1 143 668 |

| 1847 | 432 179 | 72 962 | 292 553 | 1 334 367 |

| 1848 | 401 292 | 42 965 | 225 564 | 1 143 404 |

| 1849 | 482 848 | 38 973 | 172 987 | 876 489 |

| 1850 | 457 526 | 58 129 | 199 677 | 1 166 435 |

| 1851 | 465 919 | 76 471 | 191 094 | 1 154 340 |

L’épilogue

La ligne du Gard ne peut donc survivre seule ; il faut l’intégrer à un ensemble plus vaste.

Avec le nouveau régime du Second Empire s’installe une nouvelle politique ferroviaire exposée par de Morny en 1852 à l’occasion du débat sur la loi relative au Lyon-Méditerranée[72] et qui se traduit ainsi :

- concession de 99 ans, pour mieux assurer l’assise financière des compagnies (la part obligataire dans le capital des compagnies va devenir plus important que la part des actions. Or, l'amortissement des obligations est d'autant moins lourd financièrement que la durée de la concession est longue) ;

- concession directe et non plus par adjudication, pour mieux jouer de la concurrence entre les postulants ;

- décision par décret et non plus par la loi, pour faciliter l’octroi des concessions ;

- concentration aux mains de groupes puissants, pour assurer la desserte de zones a priori peu propice à de lourds investissements.

le (la veille du coup d’État), intervient la loi de concession publique du Lyon-Avignon pour 99 ans à la société qui consentirait le plus grand rabais sur le montant de la subvention offerte par l’État (dernière exemple de concession par adjudication publique).

L’adjudication de la ligne est faite le au profit de la compagnie dirigée par Paulin Talabot qui projette de regrouper autour du Lyon-Avignon l’ensemble des compagnies du sud-est. À cette fin, intervient le un décret abrogeant les dispositions de la loi du 1er décembre 1851 interdisant aux compagnies de Lyon à Avignon et de Marseille à Avignon de fusionner.

Les autres compagnies n’opposent pas de difficulté à la fusion (convention du ), satisfaites de se décharger du « lourd fardeau que constituait pour elles l’exploitation d’un réseau improductif. »[73].

Pour prix de l’abandon de ses concessions de chemin de fer, la Société des mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard reçoit une annuité de 1 200 000 F en 30 obligations de 40 F d’intérêt garantie par l’État pendant cinquante ans et remboursable à 1 000 F dans une période de 99 ans à compter du . La société conserve la charge du remboursement des intérêts et l’amortissement des deux emprunts de 1840 et 1844 ainsi que la charge des intérêts de l’État de 1837[74]. L’entrée en jouissance est fixée au .

La loi du [75] approuve la fusion des compagnies avec la compagnie de Lyon à Avignon qui prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée le [76]. L’assemblée des actionnaires de la Compagnie de la Grand’Combe approuvent la convention de fusion le 10 octobre 1852.

C'est à partir du chemin de fer du Gard, que P. Talabot va constituer dans le Midi de la France la base de ses autres vastes entreprises. C'est également le début d'une association avec les Rothschild qui eurent en lui une grande confiance dans ses capacités industrielles et techniques.

Souvenir

_-_circa_1910.jpg.webp)

À Nîmes, seul subsiste, aujourd'hui, l'un des deux pavillons latéraux de la gare primitive, aujourd'hui situé rue Sully.

Certains bâtiments originels (station, halle…), à l’architecture caractéristique d’une mode en vogue à l’époque en Grande-Bretagne, subsistent toujours de nos jours[78].

La numismatique ferroviaire compte des médailles de la Compagnie des Mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard :

- hommage aux sociétaires fondateurs (sd) ;

- constitution de la compagnie (1836).

Un buste de Paulin Talabot se trouve dans la gare de Nîmes avec une stèle sur sa base rappelant la construction de la ligne.

Notes et références

- G. Roselli, p. 14.

- Cf. G. Roselli (1931), p. 18. B. Gille (1959) écrit, p. 100 : « En février 1825, une Compagnie des chemins de fer d'Alais proposait une voie Nîmes-Alais à compléter par une voie Nîmes-Aigues-Mortes. » Sans doute est-ce à ce projet que fait référence Barnabé Brisson dans son ouvrage Essai sur le système général de navigation intérieure de la France, Paris, Carillian Gœury, 1829, p. 106 (ouvrage posthume « achevé depuis plusieurs années » et publié par l’épouse de Brisson sur les recommandations de Becquey – voir 1re page de l’avertissement de l’éditeur en début d’ouvrage) (sur le site Gallica de la BNF).

- Voir l'Ordonnance du portant autorisation de la société anonyme des forges d’Alais dénommée « Compagnie des fonderies et forges d’Alais » et la Table décennale du Bulletin des lois, 1835, p. 347, article no 61. Voir également l'Ordonnance du donnant à bail la Compagnie des fonderies et forges d’Alais à M. Drouillard et le Décret impérial du portant modification de statuts de la Compagnie des fonderies et forges d’Alais (cf. p. 183, art 1er – Dénomination). La dénomination de la compagnie est modifiée par l'assemblée générale de la société, le , en « Compagnie des Mines, Fonderies et Forges d’Alais » (cf. décret du ).

- R. Locke, p. 14.

- Cyprien-Prosper Brard (1786-1838) est un ingénieur civil des mines, spécialiste de minéralogie. Voir biographie sur « Histoire des Ingénieurs des Mines » > Notices biographiques d'ingénieurs civils des mines (issus des Écoles de Paris, Nancy, Saint-Étienne)> Cyprien Prosper Brard (1786-1838). Voir également Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne…, Tome cinquième, Paris, chez madame C. Desplaces, 1854, p. 438. R. Locke, pp. 16, 20, 23 et 24 écrit « Bérard » par confusion avec Auguste-Simon-Louis Bérard, actionnaire principal de la Société des Fonderies et Forges d’Alais.

- G. Roselli, p. 21. Cyprien-Prosper Brard avait conçu, pour la Compagnie des Fonderies et Forges d’Alais, une voie ferrée composée de larges barres de fer plates forcées verticalement, de champ, dans une rainure taillée dans des blocs de pierre liés solidement les uns à aux autre. Ce système était, selon lui, moins dispendieux et plus solide que des rails posés au moyens de coussinets sur des dés de pierre (Voir son opuscule Essai sur les moyens de multiplier les chemins de fer en France et de diminuer l’entretien des grandes routes, Paris, chez F. G. Levraut, 1830 lire en ligne).

- R. Locke, p. 14 et B. Gille (1959), p. 100 (par erreur, B. Gille indique 1829, p. 77).

- G. Roselli, p. 22.

- B. Gille, « La sidérurgie française au XIXe siècle », Genève, Librairie Droz, 1968, pp. 47-48.

- La fortune de l’aristocratie de l’époque (Empire et Restauration) se dirigeait principalement vers des investissements immobiliers (demeure praticienne à Paris et en province, ferme, métairie, bois...) et mobiliers (collection de tableaux, de livres richement reliés, d’argenterie…) plutôt que des investissements industriels. Le maréchal Soult s’inscrivait dans cette démarche en acquérant à Paris l’Hôtel de Chalais, rue de l’Université, en agrandissant ses propriétés à Saint-Amans, près de Mazamet, dont il est originaire, notamment son château de Soult-Berg, et en gérant ses riches collections de tableaux et de livres. Ses investissements industriels se composaient de prêts (par exemple, un prêt de 30 000 F, en 1824, à l’entreprise de fabrication de papier des frères Galiber non loin de Mazamet) ou des participations au capital d’entreprises. Il était actionnaire de la Société « Garrigou, Sans & Cie », devenue en 1824 Sté « Carrigou-Massenet » et transformée en 1832 en société « Léon Talabot et Cie », pour la fabrication de limes et de faux (usines de Bazacle à Toulouse et du Saut-du-Tarn à Albi - Voir B. Gille (1959), pp. 98-99). Soult était également actionnaire de la Compagnie du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes dont il possédait, en 1827, 87 actions d’une valeur de 435 000 F et 115 obligations de 1 000 F (De la succession de son frère Jean-François, décédé en 1823, il avait reçu des actions de la « Compagnie du canal de Beaucaire »). Il possédait aussi des actions (136 de 1 000 F de la « Compagnie des mines de Thivencelles et Fresnes-Midi », près de Valenciennes, et avait souscrit aux prêts de la compagnie. De même de la « Société civile des Houillères de Rochebelle et de Trèlys », pour 113 actions de 3 000 F, créée en 1828. Enfin, le maréchal Soult était actionnaire de la « Compagnie des Forges et Fonderies d’Alès » dont il a été à l’initiative(Cf. Nicole Gotteri, Le maréchal Soult, Paris, Bernard Giovanangeli éditeur, 2000, (ISBN 2-909034-21-6), p. 639, 645 et suiv., 731 et suiv.).

- Le canal de Beaucaire prenait naissance dans le Rhône à Beaucaire, traversait Saint-Gilles pour rejoindre Aigues-Mortes. Le canal de la Radelle et la traversée de l'étang de Mauguio assuraient le raccordement avec le canal du Midi. Commencés en 1773, ses travaux restaient inachevés en 1805. Constamment relancé, le canal reçut une nouvelle impulsion grâce à la création en 1808 de la « Compagnie du Canal de Beaucaire » contrôlée par des financiers Languedociens. L’ingénieur Grangent avait apporté plusieurs améliorations sous la Restauration. Dans les années 1820, la concession de la compagnie fut mise à mal par le problème des marais qui enlisaient le canal, au point qu'on envisageait vers 1823 de retirer ses privilèges. Le projet d'assèchement fut décidé et ensuite confié par la compagnie et ses concessionnaires à l'ingénieur Paulin Talabot qui achèvera les travaux du canal entre 1829 et 1835.

- (fr) « Jacques Bethemont, Le thème de l'eau dans la vallée du Rhône, Saint-Étienne, imprimerie le Feuillet blanc, 1972 », sur books.google.fr (consulté le ) Lire en ligne.

- Lettre de Soult à Becquey, le 10 avril 1830 « …Excité par le désir de favoriser le développement de la métallurgie dans le Midi de la France depuis plusieurs années, j’ai concouru à l’établissement de diverses compagnies qui avaient ce but. Vous savez l’intérêt que j’ai pris au succès de la fabrique des aciers de Toulouse. Je suis en 1829 venu voir à Alès si la compagnie qui s’y était formée, possédait des moyens de réussite ; je reconnus que pour la production du fer il n’existe peut-être nulle part une situation aussi avantageuse que celle d’Alès ; tout s’y trouve réuni, la houille, le minerai [de fer], la castine et les terres réfractaires, mais dans des quantités telles et des qualités si supérieures qu’il n’y a point à craindre d’épuiser ces précieux éléments, quelque nombreux que soient les hauts fourneaux et forges qui s’y établissent ; ainsi étant revenu, j’ai dû supposer une masse de produits dont il ne fallait plus que chercher l’écoulement… J’ai donc tout naturellement pensé à un chemin de fer. » [NB : le choix du chemin de fer comme moyen de transport est à mettre au crédit de Paulin Talabot.] (Archives départementales du Gard, § 57, dossier I) in Marcel Blanchard, Géographie des chemins de fer - préface de Raoul Dautry, Paris, librairie Gallimard, 7e édition,1942, p. 44 - note bas de page.

- R. Locke, p. 13.

- G. Roselli, p. 25.

- R. Locke p. 13 et 16. B. Gille (1959), p. 77, indique que la « Société civile d’exportation et d’exploration des mines et houillères d’Alès » est fondée en 1827 et prend la suite d’une autre société qui avait commencé ses recherches dès 1825. G. Roselli, p. 26, indique la date de 1830.

- Voir Hubert Rivelaine, Ballade en sol mineur – histoire des mines du bassin houiller d’Alès, Liouc, éditions Le Plein des Sens, 2005, p. 20 à 26..

- R. Locke p. 13 à 15. Voir également B. Gille (1959), p. 76 et 77 ainsi que pp. 99-100. Outre le maréchal Soult, figurent comme actionnaires Auguste-Simon-Louis Bérard (actionnaire principal avec 1/6e du capital) et Jacques Vassal, banquiers à Paris, le baron de Crossac, le vicomte de la Rochefoucauld, le comte Daru, Mme Du Cayla, la duchesse Mathieu de Montmorency, la duchesse d’Albufera, la duchesse de Raguse, la marquis de Dalmatie (fils du duc), le banquier anglais Samuel Wells, le baron de Girardin, le comte de Thiard, le député du Gard Lascours, des agents de change (Desmoutis), des négociants (Coste) et des propriétaires fonciers (baron Christian Dumas) (Cf. Nicole Gotteri, Le maréchal Soult, Paris, Bernard Giovanangeli éditeur, 2000, (ISBN 2-909034-21-6), pp. 646-647. Voir également R. Locke, p. 16).

- G. Roseli, p. 28.

- C’est sur les recommandations de son fils, condisciple de Talabot à Polytechnique, que le maréchal Soult fait appel à lui pour remplacer Bouvier ingénieur au canal de Beaucaire qui rejoint le service de l’État (Voir Baron Ernouf, Paulin Talabot - sa vie son œuvre (1799-1885), Paris, librairie Plon, 1886, chapitre III (Consulté sur Gallica). Par ailleurs, la famille Talabot n’est pas inconnue du maréchal qui fera nommer, de manière litigieuse (Voir J. Lenoble, pp. 81-82), Léon Talabot, frère de Paulin, à la tête de l’usine métallurgique du Saut du Tarn dans laquelle le maréchal a investi (Voir B. Gille (1959), pp. 98-99).

- Paulin Talabot n'était pas totalement novice en matière de chemin de fer. Au printemps 1830, « il travaille aux côtés de Marc (Seguin), principalement au projet de l'entreprise du gaz d'éclairage [de la ville de Lyon], mais il participe également aux essais du bateau à vapeur et de la locomotive Seguin. » (Cf. Michel Cotte, Innovation et transfert de technologie, le cas des entreprises de Marc Seguin (France 1815-1835), thèse d’histoire, Paris, EHEES, 1995, p. 796). À cette époque, depuis le , Paulin Talabot était en poste à Bourges affecté aux travaux du canal latéral à la Loire. C'est à l'été 1830 qu'il est détaché à la direction de la compagnie du canal de Beaucaire (Cf. J. Lenoble, p. 110).

- En l'espèce, Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire et chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.

- À l’occasion de ce voyage, il rencontre Robert Stephenson (Cf. F. Caron, p. 136).

- F. Caron, p. 136. Sur la biographie des frères Talabot, voir J. Lenoble. Sur les activités du groupe Talabot, voir B. Gille (1959), pp. 96 à 113.

- À titre de comparaison :

- Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, à Andrezieux (concession du ) : 18 km ;

- Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon (concession du ) : 58 km ;

- Chemin de fer de la Loire, d’Andrezieux à Roanne (concession ) : 67 km ;

- Chemin de fer d’Epinac au canal de Bourgogne (concession ) : 27 km ;

- Chemin de fer de Toulouse à Montauban (concession ) : 50 km (concession restée sans suite).

- G. Roselli, p. 32.

- B. Gille (1970), p. 56. Formalités administratives d'autant plus facilitées que l'ingénieur des Ponts & Chaussées du Gard n'était autre que Charles Didion, camarade de promotion de Paulin Talabot à l'École Polytechnique et son futur proche collaborateur.

- Ordonnance du roi portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l'objet d'une enquête préalable in Bulletin des lois du royaume de France, IXe série, Tome second, deuxième partie, Paris, imprimerie royale, août 1831.

- Veaute et Abric sont des négociants nîmois concessionnaires de la mine dite de la Grand’Combe qui fusionna avec d’autres pour former la Société civile de la Grand’Combe en 1833 (cf. B. Gille (1959), p. 57 et 101). Sur Abric, voir également Alph. Dumas : Notice sur Eugène Abric, membre de l’Académie du Gard, in Mémoire de l’académie du Gard - novembre 1867-août 1868, Nîmes, imprimerie Clavel-Ballivet et Cie, 1869, p. LVII lire en ligne

- « Dès 1832, la compagnie Talabot se voit imposer des réductions lors de la concession du chemin de fer du Gard… Les réclamations des entrepreneurs de transport de Nîmes et de la compagnie des mines de La Grand’Combe poussent l’administration en ce sens. » (cf. Yves Leclercq, Le réseau impossible 1820-1852, Librairie Droz, Paris-Genève, 1987, p. 122 lire en ligne).

- Délibération du Conseil général des ponts et chaussées du (AN F141091087).

- Les frères Seguin avaient demandé des informations sur l’adjudication mais n’avaient pas donné suite (cf. G. Roselli, p. 44).

- « Ce fut la dernière » (cf. F. Caron, p. 137).

- Loi du relative à l'établissement d'un chemin de fer d'Alais à Beaucaire in Bulletin des lois du royaume de France, IXe série, première partie, Tome V, Paris, imprimerie royale, 1833. Voir également A. Picard, Tome 1, pp. 21 à 23 Lire en ligne. Par ailleurs, B. Gille (1970), p. 58 précise que l'attribution de la concession au groupe Talabot et associés le fut « …après une intervention, pour le moins intéressée, d'Odilon Barrot à la Chambre. »

- G. Roselli, p. 47.

- « Ordonnance du Roi qui approuve le tracé général du chemin de fer d’Alès à Beaucaire par Nîmes », sur books.google.fr (consulté le ) in Collection complète des lois et décrets, ordonnances et reglemens et avis du Conseil d’État, Tome 35e, année1835, Paris, 1836.

- G. Roselli, p. 52.

- A. Picard, Tome 1, p. 35 et 36.

- Ordonnance du roi en date du 12 mai 1836 qui autorise l’établissement d’un chemin de fer d’Alais à la Grand-Combe (Gard) in Bulletin des lois du royaume de France, etc., premier semestre 1836, Tome 12e, Paris, imprimerie royale, juillet 1836

- B. Gille (1970), p. 74 indique n'avoir trouvé aucun document sur cette société, ni sur sa constitution, ni sur son activité.

- G. Roselli, p. 62.

- Projet qui n’est pas sans rappeler la Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Epinac.

- Statuts de la société

(acte notarié passé le 10 mai 1836 chez maître Augustin Barthélemy Cahouet, notaire à Paris, conservé aux Archives nationales au minutier central des notaires parisiens, étude 48 (XLVIII), cote MC/ET/XLVIII/687) :

Art 1er - Société en commandite par actions entre :

- MM Talabot François Jules (négociant, demeurant à Paris), Joseph Léon (négociant, demeurant à paris), Paulin (ingénieur des Ponts & Chaussées, demeurant à Nismes) ;

- Louis Veaute (négociant demeurant à Nismes) ;

- Abric Pierre Marie Eugène (négociant demeurant à Nismes) ;

- Mourier Daniel, père (propriétaire, demeurant à Nismes).

Art 2 - Objet :

1) l’aménagement et exploitation des mines de la Gand’Combre ;

2) l’exécution d’un chemin de fer des dites mines à Alais ;

3) l’exécution d’un chemin de fer d’Alais à Beaucaire par Nîmes, se divisant en deux parties, l’une d’Alais à Nîmes et l’autre de Nîmes à Beaucaire ;

4) l’exploitation des dits chemins de fer ;

5) l’exploitation de toutes les entreprises accessoires aux mines et aux chemins de fer précités.

Art 3 - Raison sociale : Talabot frères, Veaute, Abric, Mourier et compagnie.

Art 4 - Durée : Vingt ans, à compter du .

Art 6 - Fonds social constitué par :

1) les concessions houillères et mines appartenant à la Sté des mines de la Grand’Combe y compris concession de minerai de fer, apports de M. Veaute (600 actions de 5 000 F ) ;

2) l’avant projet du chemin de fer de La Levade à Alais et de la demande de concession afférente ;

3) des projets de chemins de fer d’Alais à Beaucaire par Nîmes, fait par M. Paulin Talabot aux frais de MM Talabot frères, Veaute, Abric et Mourier ;

4) la concession perpétuelle du chemin de fer d’Alais à Beaucaire faite à MM Talabot frères, Veaute, Abric et Mourier par la loi du ;

5) de 2 200 actions de 5 000 F, soit 11 millions de francs.

Le capital social est de 14 millions de francs, soit 2 800 actions de 5 000 F.

Art 8 et codicille en fin d’acte notarié - Répartition du capital (2 800 actions) :

- Société de la Grand’Combe (600 actions) ;

- MM Talabot frères, Veaute, Abric et Mourier (400 actions) ;

- M. le marquis d'Aramon, Pair de France, président de la commission d'examen et de vérification des mines, demeurant à Aramon près Nismes) (4 actions) ;

- M. Baron, ancien magistrat et propriétaire, demeurant à Nismes (4 actions) ;

- M. Barre-Guiraudet (Émile), négociant, demeurant à Nismes (4 actions) ;

- M. Bonnaud (Émile), négociant, demeurant à Nismes (5 actions) ;

- M. Carcasonne (David), propriétaire, demeurant à Nismes (4 actions) ;

- M. le baron d'Hombres-Firmas, propriétaire, demeurant à Alais (4 actions) ;

- M. de Labaume (Gaston), propriétaire et conseiller à la cour royale de Nismes, demeurant à Nismes (4 actions) ;

- M. Roux Carbonnel, négociant, demeurant à Nismes (5 actions) ;

- M. Silhol (Auguste), banquier, demeurant à Alais, (4 actions) ;

- M. Martin aîné, négociant, demeurant à Beaucaire (4 actions) ;

- surplus d’actions à vendre (1 574 actions) ;

- actions aux gérants remises à la fin des travaux (184 actions).

Art 13 - Si la totalité des actions n’a pas été souscrite, les gérants pourront, après en avoir averti les actionnaires en assemblée générale, contracter des emprunts.

Art 17 - chaque action donne droit :

1) un dividende d’intérêt à 5 % sur les produits de l’entreprise ;

2) à une part des bénéfices, proportionnelle au nombre d’actions détenues.

Art 24 - les recettes correspondent aux revenus des chemins de fer et mines, ainsi que leurs produits directs et indirects.

Art 25 - les charges sont :

1) les frais généraux d’administration ;

2) les frais d’exploitation des mines ;

3) les frais d’entretien d’exploitation des chemins de fer, leur matériel et des mines ;

4) les intérêts, primes et frais des emprunts ;

5) les dividendes fixés auxquels donnent droit les actions

Art 26 - sur l’excédant (recettes - charges) est prélevé une retenue de 10 % pour alimenter un fonds de réserves.

Art 27 - le surplus constitue le bénéfice, dont les 2/3 sont consacrés aux actions, et 1/3 consacré à MM Talabot frères, Veaute, Abric, Mourier à titre de part réservée dans le bénéfice en contrepartie de leurs apports dans le fonds social, en indemnisation pour le temps, l’industrie et le travail qu’ils ont déjà consacré et qu’ils consacreront à la gestion de l’entreprise, enfin pour les couvrir de la responsabilité que cette entreprise entraine pour eux.

Art 31 – les gérants sont MM Talabot Jules, Léon et Paulin et Louis Veaute.

Art 45 - une commission d'examen et de vérification est chargée d'examiner les comptes de gestion, et toute pièce justificative, présentés par les gérants.

Art 46 - Jusqu'à la fin des travaux, la commission d'examen et de vérification est composée de MM Baron, Barre-Guiraudet, Bonnaud, de Labaume, Carcassonne, d'hombres-Firmas, Martin, Roux-Carbonnel et Silhol.

Art 54 – les gérants s’engagent d’exécuter les deux chemins de fer de La Levade à Alais et d’Alais à Beaucaire par Nîmes dans les conditions fixées par les statuts et pour une dépense de 9,2 millions de francs. Toute somme dépensée au-delà sera à leur charge - Le projet de cahier des charges annexé aux statuts de la société supra précise ;

art. 10 : « L’exécution de la voie devra sous tous les rapports être au moins égale à celle de la voie du chemin de fer de Liverpool (…) Le mode d’assemblage des coussinets et des rails sera celui qui au moment de l’exécution sera reconnu comme le plus parfait en Angleterre » ;

art. 11 : « Les machines locomotives proviendront des ateliers les plus renommés d’Angleterre » ;

art. 12 : « Les voitures et wagons [de houille] seront exécutés d’après les meilleurs modèles adoptés en Angleterre ». Par ailleurs, il est prévu de commander 4 machines locomotives pour les trains de voyageurs, 8 de marchandise, 4 voitures fermées pour voyageurs, 10 voitures couvertes non fermées pour les voyageurs, 500 wagons pour la houille, 100 wagons pour les marchandises diverses. La voie est formée de rail en fer laminé de 22,5 kg/m, posés à la fois sur des dés en pierre ou des traverses en bois (chêne, mélèze, pin-pinier, orme ou frêne) noyés dans un lit de pierre de 25 cm d’épaisseur. Les rails sont fixés au moyen de coussinets en font de seconde fusion d’un poids de 9 kg. (NB : Le nombre de wagons pour la houille témoigne de la vocation industrielle du chemin de fer). - R. Locke, p. 42.

- « … le chemin de fer projeté des mines d’Alais à Beaucaire, ayant pour objet de mettre ce bassin en communication directe avec le Rhône sur un point toujours navigable à la descente, assurerait une grande baisse des prix : elle serait telle que les charbons d’Alais pourraient soutenir, avec avantage, sur les marchés de France et de l’étranger situés dans la Méditerranée, la concurrence des houilles anglaises et nous permettrait, en outre, d’alimenter de ce combustible nos possession d’Afrique. » (cf. X. Daumalin et M. Courdurie, p. 35).

- Idem, pp. 196-197.

- « Mais cette voie ferrée s’avérait si vitale pour la Compagnie fermière [des Fonderies et Forges d’Alès] que son financement parut à Drouillard et à Benoist [d’Azy] aussi important que celui de leur propre affaire. » (cf. R. Locke, p. 41). Les mines de la Grand’Combe approvisionnent en combustible (coke) la fonderie par le chemin de fer à un coût de transport réduit et, en retour, les produits métallurgiques de la forge seront distribués par le chemin de fer à moindre coût dans le Midi et plus loin encore par le Rhône, à Beaucaire. Tout en recherchant des capitaux pour leurs propres affaires, Drouillard et Benoist d’Azy s’efforcent d’en trouver aussi pour les chemins de fer du Gard n’hésitant pas à solliciter leur famille et leurs relations (voir les extraits de la correspondance de Drouillard et Benoist d’Azy (décembre 1836 à mai 1837) en annexe de l’ouvrage de R. Locke).

- R. Locke, p. 43.

- « Les Marseillais sont bien ici. On a arrêté des bases, mais ils mettent pour conditions le prix du gouvernement et dans ce moment personne ne veut ni ne peux présenter de loi dans cette position. » (cf. R. Locke, p. 103, lettre de Drouillard à Benoist d’Azy du ).

- Pour la plupart d’entre eux, il s’agit de correspondants de la maison Rothschlid : « James de Rothschild avait d’étroites relations d’affaires avec certaines grandes maisons marseillaises de commerce. Celles-ci s’étaient abstenues de participer à des affaires industrielles. Or, Brusquement, en 1836, on les voir prendre une participation importante dans la société des mines de la Grand’Combe et, peu après, s’intéresser à toutes sortes d’entreprises annexes. » (cf. Bertand Gille, Histoire de la maison Rothschild - Tome 1, Des origines à 1848, Genève, librairie Droz, 1965, p. 382).

- G. Roselli, p. 66.

- Voir rapport fait à la Chambre des députés in Archives du Commerce et de l’industrie agricole et manufacturière, cinquième année, Tome dix-neuvième, Paris, au bureau du recueil, septembre 1837, p. 206, les derniers paragraphes.

- Procès-verbaux des séances de la chambre des députés, session de 1837, Tome 6e - 1re partie, Paris, imprimerie A. Henry, 1837, pp. 503 à 520. G. Roselli, p. 70, indique, par erreur, 3 voix de majorité. Sur les interventions auprès des parlementaires, notamment de Drouillard, Benoist d’Azy et leurs relais au parlement, voir R. Locke (p. 44). Voir également G. Ribeill (pp. 124 à 126) ainsi que X. Daumalin et M. Courdurie (pp. 201 à 204). F. Caron (page 140) rappelle qu’Odilon Barrot, parlementaire et homme politique de premier plan à l’époque, appartenait au groupe de la Grand’Combe (voir G. Ribeil, p. 124, sur l’implication de la famille d'Odilon Barrot dans le regroupement des concessions au sein de la Sté civile de la Grand’Combe en 1833).

- (fr) « Loi du 17 juillet 1837 relative à l'exécution des chemins de fer d'Alais à Beaucaire et d'Alais aux mines de la Grand'Combe », sur books.google.fr (consulté le ) in Collection complète des lois, décrets, ordonnances et reglemens et avis du Conseil d’État, Tome 37e, année 1837.

- Statuts de la société des mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard, à Paris le . Le pluriel (« chemins de fer ») est requis car il s'agit de deux concessions distinctes ; une première pour un chemin de fer d'Alais à Beaucaire par Nîmes et une seconde d'Alais aux mines de la Grand'Combe

- « …6 millions furent accordés par la chambre, et, je crois, cinq autres millions ont été avancés par un banquier de la capitale, M. Rothschild, sur des actions données en garantie, et qui furent vendues bientôt après par lui. » Boissy d’Anglas, Chambre des députés, séance du , projet de loi relatif au chemin de fer de Montpellier à Nîmes (Le Moniteur Universel, 16 juin 1840, p. 1452).

- C'est la première fois que la banque Rothschild investit dans les chemins de fer. « D’instinct, et sans doute parce qu’ils étaient purement financiers, les Rothschild paraissaient avoir craint les opérations industrielles… Les Rothschild ne se laisseront entraîner vers les activités industrielles qu’à leur corps défendant, et presque toujours sur des pressions extérieures, Talabot en France, la Société générale en Belgique (cf. Bertand Gille, Histoire de la maison Rothschild - Tome 1, Des origines à 1848, Genève, librairie Droz, 1965, pp. 192 et 193). « Qui avait introduit Talabot auprès du banquier parisien ? Il est difficile de le dire : était-ce encore d’Eichtal, qui avait connu les Talabot dans le groupe saint-simonien ? C’est peu probable, car les d’Eichtal auraient eu une participation dans l’affaire. Il est bien plus logique de penser que ce sont ces grands commerçants marseillais qui firent les premières démarches… » (Idem, p. 383). On retrouva l’association de Rothschild à Talabot dans d’autres affaires ferroviaires et industrielles.

- Cette seule commande assure la marche de la forge d’Alès pendant trois années entières (cf. R. Locke, p. 45).

- Pour une description détaillée de la ligne, voir Auguste Perdonnet, Traité élémentaire des chemins de fer, Tome 1, Paris, Langlois & Leclercq, 1855, p. 227 in fine.

- G. Roselli, p. 77. G. Ribeill (1993), p. 79, précise que Paulin Talabot s'était rendu en Angleterre pour se familiariser avec les chemins de fer et, à cette occasion, avait rencontré et lié amitié avec G. Stephenson. À l'inverse, J. Lenoble (p. 143) indique qu’il s’agit de Robert Stephenson.

- Voir Adolphe Pieyre (p. 123 in fine et suivantes) pour le récit de l’inauguration du chemin de fer.

- G. Roselli, p. 84 et 85, et G. Livet, p. 23. Voir également site des tunnels ferroviaires de France, article consacré au tunnel de La Forêt.

- Il est à noter une "rue Talabot" quasiment en face de la gare.

- Monuments historiques de la Grand-Combe inscrits à l'inventaire général du patrimoine culturel.

- G. Roselli, p. 97 note 1.

- R. Locke, p. 46.

- X. Daumalin, pp. 33 à 35 et 37. Pour la mise en place de cet atelier de construction, les fondateurs ont choisi de s’entourer des conseils de R. Stephenson qui dépêcha sur place l’un de ses ingénieurs ; Edwards. Malgré les commandes des compagnies Montpellier-Nîmes et Marseille-Avignon, les locomotives construites à La Ciotat restèrent d’un prix plus élevé que celles construites par les entreprises françaises concurrentes de l’époque. L’aventure ferroviaire de l’atelier de La Ciotat cesse en 1847 (idem, pp. 42 et 43).

- G. Roselli, p. 96, note bas de page : Au début de l’exploitation, le tarif voyageur est :

- entre Nîmes et Beaucaire : stalle 3 F, berline 2,25 F, voiture fermée 2 F, voiture ouverte 1,75 F, wagon découvert 1,25 F;

- entre Alès et Nîmes : stalle 5 F, berline 4 F, voiture fermée 3,50 F, voiture ouverte 3 F, wagon découvert 2,50 F ;

- entre Alès et la Grand’Combe : voiture ouverte 1 F, wagon découvert 0,75 F, wagon debout 0,25 F.

- « Loin de chercher à s’accommoder aux exigences locales, ils [concessionnaires] voulaient imposer au commerce leurs convenances personnelles et appliquaient sans scrupules les tarifs maxima prévus aux cahiers des charges. » G. Roselli, p. 130.

- Il est intéressant de constater que la Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Epinac connut la même destinée quelques décennies plus tard.

- Alfred Picard, Tome 2, « Les chemins de fer français : étude historique sur la constitution et le régime du réseau », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- G. Roselli, p. 140.

- Voir l'article 7 des statuts de la Compagnie des mines de la Grand'Combe autorisée par décret impérial du 3 octobre 1855 in Bulletin des lois de l'Empire français, XIe série, partie supplémentaire, tome sixième, Paris, imprimerie impériale, 1856.

- A. Picard, Tome 2, pp. 26 à 33.

- Décret qui approuve des modifications aux statuts de la compagnie de chemin de fer de Lyon à Avignon… in J. B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État, Tome 52e, année 1852.

- Seul subsiste de nos jours le pavillon de droite (actuellement rue Sully) qui a été classé au titre des Monuments historiques. Celui de gauche a été détruit dans les années 1970.

- C. Scelles, pp. 129 à 140, chapitre IV « 1830-1840, influence anglaise et adaptation aux styles régionaux » : « La première génération de bâtiments, en 1838-1839, dénote ainsi une forte influence anglaise ou encore du Nord. » Voir également, p. 81, une photographie de l'ancienne gare marchandise à Beaucaire.

Bibliographie

- [Anonyme], « Chemin de fer de la Grand-Combe à Beaucaire », La France industrielle manufacturière, agricole et commerciale (sous la direction de Charles Malo), année 1837-38, Paris, 1838 lire en ligne.

- [Anonyme], projet de Statuts de la Société des mines de la Grand-Combe et des chemins de fer du Gard, passés devant maître Cahouet, notaire à Paris le .

- [Anonyme], Statuts de la Société des mines de la Grand'Combe et des Chemins de fer du Gard, passés devant maître Cahouet, notaire à Paris le .

- Jean Bouvier, Les Rothschild, coll. « Portraits de l’histoire », 1960, Paris, Club français du livre.

- René Brossard (ing. de la voie à la Cie PLM), Les chemins de fer dans le Gard. Leurs origines, leur développement, in Nîmes et le Gard - tome II - publication de la ville de Nîmes à l'occasion du XLIe congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, 1912, Nîmes.

- François Caron, Histoire des chemins de fer en France – tome 1 : 1740-1883, 1997, Paris, Librairie Arthème Fayard.

- Xavier Daumalin et Marcle Courdurie, Vapeur et révolution industrielle à Marseille (1831-1857), coll. « Histoire du commerce et de l’industrie de Marseille XIXe-XXe s. », Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence, 1997 (ISBN 2-900732-13-1).

- Xavier Daumalin, « L'atelier de construction ferroviaire Louis Benet & Cie à la Ciotat (1839-1848) », Revue d'histoire des chemins de fer (revue de l'AHICF), 2003, Paris, no 28-29 printemps-automne.

- Baron Alfred-Auguste Ernouf, Paulin Talabot, sa vie, son œuvre (1799-1885), 1886, Paris, Plon, Éditions Plon Lire en ligne. (Il s’agit davantage d’une hagiographie que d’une biographie. Pour Robert B. Carlisle in Les chemins de fer, les Rothschild, et les Saint-simoniens, c'est un « Ouvrage de piété ». Pour Louis Girard in La politique des travaux publics sous le Second Empire, c’est « une biographie officieuse. »).

- Bertrand Gille, Recherche sur la formation de la grande entreprise capitaliste (1815-1848) , coll. « Affaires et gens d’affaires » (École pratique des hautes études – Ve section), 1959, Paris, SEPVEN.

- Bertrand Gille, « Paulin Talabot : recherche pour une biographie », Revue d'histoire des mines et de la métallurgie, tome I, no 1, 1970, Jarville (diffusion : Librairie Droz - Genève).

- Jean Lenoble, Les Frères Talabot, une grande famille d’entrepreneurs au XIXe siècle, 1989, Limoges, CCSTI Lucien Souny.

- Georges Livet, La Grand'Combe à travers les âges, circa 1947 (opuscule édité par le comité des fêtes du centenaire de la commune de La Grand'Combe).

- Robert R. Locke, Les Fonderies et forges d’Alais à l’époque des premiers chemins de fer (1829-1874), 1978, Paris, éditions Marcel Rivière et Cie.

- Auguste Moyaux, Les chemins de fer autrefois et aujourd'hui et leurs médailles commémoratives. Notice historique suivie d'un atlas descriptif des médailles de tous les pays - 1905 Lire en ligne, 1910 (1er supplément), 1925 (second supplément), Bruxelles, Charles Dupriez éditeur.