Saut du Tarn

La Société des hauts-fourneaux, forges et aciéries du Saut-du-Tarn est une ancienne entreprise sidérurgique à Saint-Juéry, dans le département du Tarn. Elle tire son nom de la chute d'eau de la rivière Tarn dont l'exploitation a donné naissance à l'activité métallurgique.

| Saut du Tarn | |

| |

| Création | |

|---|---|

| Disparition | |

| Fondateurs | Léon Talabot |

| Siège social | France |

| Actionnaires | Tyco International |

| Activité | Construction de véhicule (d)[1] et industrie métallurgique (d)[1] |

| Produits | Lime, faux, vanne et machine-outil |

| Société mère | Tyco International |

| Effectif | 1 200 () |

L'entreprise a été fondée par Léon Talabot et Compagnie en 1824. Elle s'est spécialisée dans la fabrication d'outillage manuel comme les limes et les faux, pour évoluer vers la fabrication d'éléments de machines dont notamment les vannes. L'entreprise ferme en 1983 et est liquidée en 1984. Quelques entreprises reprennent alors quelques installations et maintiennent un reste d'activité industrielle.

Cadre naturel

A Saint-Juéry (Tarn), à 6 km à l’est d’Albi, la rivière Tarn quitte les durs micaschistes du Massif Central pour rejoindre les terrains argileux tertiaires du Bassin Aquitain. À cet endroit, l’érosion a donné naissance à une chute naturelle de près de 20 m, qui fournit une force hydraulique considérable.

Premières exploitations de la chute

Dès le XIIe siècle, une chaussée est construite au Saut de Sabo, répartissant l’eau sur les deux rives, et alimentant les nombreux moulins (à blé, à huile), foulons (à papier, à feutre), et martinets (à cuivre), qui s’y sont installés.

Vers 1787, le marquis François-Gabriel de Solages découvre une mine de fer près d’Alban (à environ 20 km de Saint-Juéry). Très rapidement, il installe au Saut de Sabo un forge catalane, qui pouvait fournir 150 kg de fer en cinq ou six heures. Mais la première réelle tentative d’implantation industrielle revient aux révolutionnaires. En 1793, l’ingénieur Dodun établit un rapport signalant les possibilités offertes par le Saut de Sabo pour la création d’une usine métallurgique : la force hydraulique sur place, le minerai à 20 km, et le charbon de bois (forêt de Sérénac) et de terre (Carmaux) à proximité. Des travaux d’aménagement sont engagés, mais le successeur de Dodun à la conduite des travaux fait un rapport très défavorable, insistant sur le coût des travaux supplémentaires pour l’alimentation en coke. Le , le Comité de salut public fait cesser les travaux.

Le marquis de Solages rachète au gouvernement les ouvrages réalisés et, en , le Comité de salut public l’autorise à construire deux hauts fourneaux et les usines nécessaires à leur roulement. Un autre décret lui accorde la concession des mines de fer d’Alban pour cinquante ans.

Solages s’associe à Jean-Baptiste Garrigou, négociant de Bordeaux, pour exploiter les établissements de Saint-Juéry. Deux sociétés sont fondées, mais elles échouent, faute de capitaux : le grand complexe industriel voulu par le vicomte ne verra jamais le jour. Les travaux sont arrêtés en 1804, et les premières constructions, connues sous le nom de « Pont de la Canal », sont en délabrement dès 1806.

Garrigou et Massenet

Marie-Joseph Garrigou, frère de Jean-Baptiste, et Alexis Massenet (le père du compositeur Jules Massenet) exploitent, en 1820, les forges du Bazacle à Toulouse, où l’on fabrique de l’acier, des faux et des limes. Cherchant un emplacement avantageux pour installer une seconde usine capable de produire de l’acier et d’élaborer des ébauches, pendant que le Bazacle ne s’occuperait plus que des finitions et de la vente, ils projettent, dès 1823, d’établir des usines métallurgiques à Saint-Juéry. Leurs arguments sont les mêmes que ceux de Dodun : force hydraulique et proximité des matières premières. Ils demandent donc à la commune de leur louer les terrains situés au Saut de Sabo. Le conseil municipal accepte le , et cela sera confirmé par une ordonnance royale du : « la commune de Saint-Juéry est autorisée à vendre au Sieur A. Massenet, agissant au nom des Sieurs Garrigou, Massenet et Compagnie, différentes portions de terrains contenant ensemble 56 ares et 49 centiares ». En même temps, ces industriels achètent le moulin du Sieur Cavalier et les droits d’eau qui vont avec, et qui garantissent l’usage des eaux pour assurer la force motrice des premières installations. En peu de temps, Garrigou et Massenet acquièrent la quasi-totalité des terrains et droits d’eau de la rive gauche du Tarn.

Il faut cependant des capitaux pour commencer les travaux, même si l’ordonnance royale qui autorise la création de l’usine n’arrivera qu’en 1828. Le , l’actionnariat de « Garrigou, Massenet et Compagnie », société de commandite, se constitue pour une somme de 2 100 000 francs, grâce à l’appui du maréchal Soult, enfant du pays, qui achète 3 actions de 300 000 francs chacune.

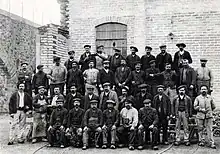

L’entreprise a bien démarré ; dans les premiers bâtiments, les premiers moyens de production sont installés : un double four à cémenter et 22 martinets hydrauliques. Cela permet à l’usine de se spécialiser, dans un premier temps, dans l’élaboration de l’acier (cémenté, étiré, corroyé), et la fabrication des ébauches de faux, qui sont ensuite terminées au Bazacle.

Garrigou et Massenet vont rester à la tête de l’usine jusqu’en 1832.

La dynastie Talabot

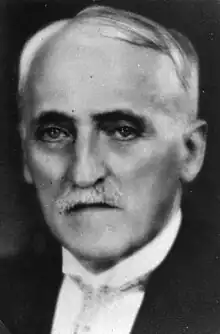

En 1831, Joseph Léon Talabot, industriel réputé, est nommé par Soult troisième gérant de l’entreprise. De graves différends l’opposent à Garrigou et Massenet, qui démissionnent l’un après l’autre. En , Léon Talabot se retrouve seul gérant de l’usine, et sa société « Léon Talabot et Compagnie » devient propriétaire des établissements du Saut du Tarn. Il achète de nouveaux terrains et droits d’eau. Il développe les moyens de production en installant de nouveaux fours et deux trains de laminoirs, qui permettent d’entreprendre la fabrication des ressorts de voitures. Mais, en ne donnant pas suite aux tentatives d’installation d’un four Martin, il rate l’occasion d’un développement inespéré.

Malgré tous ses efforts, quand il meurt en 1864, l’usine n’emploie que 220 personnes et connaît une période de stagnation depuis environ 10 ans, alors que, paradoxalement, la métallurgie de la Loire, avec notamment les aciéries de Firminy, connaît un essor prodigieux.

Léon Talabot est remplacé jusqu’en 1867 par son frère Jules, qui entreprend de recentrer sur Saint-Juéry les quelques activités qui existent encore au Bazacle. Puis, Charles Vissac prend la direction de l’usine.

Projets de développement technologiques

En , une nouvelle société, la Société des Aciéries du Saut du Tarn est créée. Pour la première fois, les Aciéries de Firminy sont représentées au sein du Conseil d’Administration. C’est une période difficile qui s’ouvre, après la guerre franco-allemande, caractérisée par une augmentation du prix des matières premières. La nouvelle société réalise cependant d’importants investissements, tel l’achat du foulon. Sur ce nouveau terrain est construit un atelier moderne et bien équipé, où l’on installe la fabrication des ressorts, branche en voie de développement.

À cette époque, le Saut du Tarn emploie 350 ouvriers, et fabrique (par an) :

- 200 000 faux et faucilles

- 100 000 limes

- 100 tonnes de ressorts de voitures

- mais seulement 70 tonnes d’acier.

Le directeur, Charles Vissac, décide alors de s’approvisionner en acier aux Aciéries de Firminy. Parallèlement, la Société s’efforce de diversifier ses productions. Peu à peu, la fabrication des faux et des ressorts, qui constituait jusqu’alors l’essentiel des revenus de l’usine, est supplantée par la fabrication d’outils aratoires (pelles et pioches, surtout destinées aux colonies africaines), et surtout, des limes. Tout ceci nécessite bien sûr de nouveaux travaux (installation d’une nouvelle turbine et d’un moteur plus puissant, creusement d’un nouveau canal d’amenée d’eau), l’acquisition d’outils spéciaux, et l’installation de nouvelles machines : un laminoir pour les pioches, et un deuxième pilon. Peu après, on crée un atelier entièrement nouveau pour la fabrication des pièces forgées.

Malgré cela, le Saut du Tarn souffre de la concurrence des productions allemandes et anglaises, et finit par renoncer, momentanément, à la fabrication des pioches.

Charles Vissac meurt en 1876, et est remplacé par un jeune ingénieur de Firminy, Adolphe Espinasse, à la tête de l’usine qui emploie désormais 460 ouvriers.

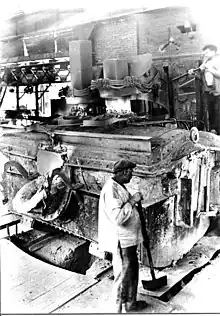

Adolphe Espinasse veut avant tout développer la production d’acier sur le site. Il commence par remplacer l’outillage vieilli et modifie les méthodes de fabrication : il équipe la fonderie de fours à creusets Siemens, qui donnent des aciers de très bonne qualité à un prix de revient intéressant. Le pilon précédemment acquis permet de reprendre le puddlage du fer et de l’acier.

Le Saut du Tarn redevient compétitif pour les faux et les limes, dont la fabrication s’intensifie. La presque totalité des aciers est maintenant fabriquée sur place, et les transactions avec Firminy deviennent insignifiantes. Les produits fabriqués au Saut du Tarn sont d’ailleurs remarqués lors de l’Exposition Internationale de 1878, et obtiennent la médaille d’or pour la perfection de leur fabrication. Parallèlement, Adolphe Espinasse obtient la médaille de bronze pour sa politique de modernisation.

Cependant, en 1881, la consommation de fonte est d’environ 1 200 tonnes, qu’il faut toujours faire venir d’Ariège ou du Périgord (Fumel). Or, à cette période, l’usine dégage des bénéfices importants, et fait l’achat de la concession des mines de fer et de manganèse d’Alban. D’autre part, on commence à parler de la construction du chemin de fer d’Albi, qui doit suivre la rive gauche du Tarn et passer à Saint-Juéry, et qui faciliterait tant l’approvisionnement en matières premières que le transport des produits finis, puisqu’il est question de créer un embranchement particulier jusqu’à l’usine.

Profitant de cette excellente conjoncture, le directeur de l’usine propose un ambitieux programme de développement, divisé en 4 séries de travaux, et prévoyant, entre autres :

- la construction de 2 hauts fourneaux, de 15 à 20 tonnes par jour

- l’agrandissement de l’atelier de puddlage, et l’ajout de 5 fours à puddler

- l’installation de 2 fours Martin-Siemens

- des ateliers pour la fabrication d’essieux et de bandages pour les chemins de fer (bâtiments et matériel)

- la construction d’une halle de laminage avec un train gros Mill complet et un train petit Mill double.

Pour réaliser ces travaux, il faut doubler le capital de l’usine. En 1881, la « Société des Aciéries du Saut du Tarn » devient la « Société Anonyme des Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries du Saut du Tarn », au capital de 1 200 000 francs, divisé en 2400 actions de 500 francs

Le , le premier haut fourneau est mis en activité (le deuxième ne sera jamais construit). Cette année-là voit la production des limes dépasser les 250 000 pièces. On fabrique plus de 720 tonnes d’acier et 1 100 tonnes de fonte depuis l’installation du haut fourneau. Pour la première fois, le chiffre d’affaires dépasse le million de francs.

Malheureusement, les années qui suivent ne sont pas roses pour le Saut du Tarn. Si la sidérurgie a connu un important essor à partir de 1860, dû aux besoins nés de l’exploitation des chemins de fer, elle connaît un brutal déclin dès 1883. Les prix de vente des produits connaissent une baisse considérable. Si les productions d’acier, de fer fin et de fonte augmentent au Saut du Tarn, il est de plus en plus difficile de les écouler. En outre, une grève des mineurs de Carmaux oblige le Saut du Tarn à chercher plus loin son approvisionnement en charbon.

En 1885, l’instabilité politique que connaît la France, aggravée par le début de la crise sociale, ralentit la politique de grands travaux, et ne permet pas à la sidérurgie française de lutter contre la concurrence étrangère. Au Saut du Tarn, le stock de fonte augmente. Malgré la découverte de 2 nouveaux gisements de fer à Alban, avec un minerai d’une pureté remarquable, le haut fourneau est mis hors feu le .

Parallèlement, la ligne de Saint-Juéry à Saint-Affrique n’est toujours achevée. Les seuls investissements réalisés sont pour le secteur des limes, le seul qui continue à progresser.

À partir de 1889, la situation économique s’améliore enfin. Le haut fourneau est remis en service le ; le télégraphe arrive à Saint-Juéry, ce qui permet au Saut du Tarn de communiquer directement et plus facilement avec sa clientèle. Mais, si les affaires s’améliorent, des difficultés d’ordre interne apparaissent. Le , les ouvriers de l’usine se sont réunis pour former un syndicat, avec l’aide des mineurs déjà syndiqués de Carmaux. C’est l’époque des premières grèves ouvrières : grève des puddleurs en 1892, suivie d’une grève aux laminoirs et aux limes en 1893 et 94.

En 1895, après le retour au calme, les investissements et les progrès reprennent. L’usine, qui emploie maintenant 800 ouvriers, décide de faciliter son accès à son personnel : elle participe au rachat du pont à péage d’Arthès (à hauteur de 10 000 francs), ainsi qu’à la construction d’une ligne de tram Albi – St Juéry (pour 30 000 francs). La construction du chemin de fer avance, mais la ligne ne sera ouverte qu’en 1900. On installe le téléphone en 1897. Les efforts de mécanisation s’intensifient, et c’est dans l’atelier des limes qu’ils sont les plus importants.

À la fin du XIXe siècle, l’usine du Saut du Tarn a enfin atteint son objectif : elle est devenue productrice de matières premières, dégage suffisamment de bénéfices pour investir, et occupe l’une des premières places dans un secteur, la fabrication des limes.

L'essor

Le début du XXe siècle est marqué par l’arrivée de l’électricité.

En 1898, une première centrale hydroélectrique a été mise en service au Saut du Tarn, suivie d’une deuxième en 1906. Dès 1902, le Saut du Tarn dispose donc d’une nouvelle force motrice pour ses ateliers modernes. À cette même date, l’usine s’agrandit par l’acquisition des Fonderies Gillet, comprenant entre autres, l’usine des Avalats et ses droits d’eau (600 CV), et un établissement de fonderie ainsi qu’un atelier de construction à Albi.

En 1903, Eugène Espinasse prend la succession de son père. Mais, le poste de Directeur Général ayant été supprimé, il n’est que directeur technique, et on lui adjoint un directeur administratif et commercial : Victor Gallas.

Les travaux de modernisation se poursuivent : aux limes, on continue à mécaniser, et on construit un nouvel atelier complet. Le nombre croissant de machines permettra d’atteindre une production de 2,8 millions de pièces en 1910. Un four Martin est mis en marche, et un Service Général d’essais, ainsi qu’un laboratoire chimique et mécanique, sont aménagés, dans le but d’améliorer la qualité des aciers. On installe un nouveau pilon, et une presse à forger Bilss.

En 1906, un four électrique Héroult, alimenté par la centrale II, est mis en marche. Il va permettre de fabriquer des aciers de très bonne qualité. Le Saut du Tarn est l’une des premières usines en France à utiliser ce type de fours, et fournit, en 1914, 12,2 % de l’acier électrique du pays. Du coup, l’aciérie s’agrandit, et des laminoirs modernes sont installés dans de nouvelles halles. D’autre part, la fonderie d’Albi connaît un fort développement grâce à l’adaptation de moteurs électriques. Eugène Espinasse y met en place la fabrication d’un nouveau type de faucheuses (un modèle américain « amélioré ») qui donne toute satisfaction.

À partir de 1910, l’usine acquiert de nombreuses machines-outils modernes, qui apportent des résultats très positifs. Pour répondre à cette modernisation, il devient urgent de trouver une quantité d’énergie suffisante ; l’usine des Avalats n’étant pas rentable, elle va être transformée, en 1912, en une nouvelle station hydroélectrique. En 1922, la centrale d’Ambialet viendra ajouter sa production. À cette date, l’ensemble produit une force électrique de 10 000 CV.

Centrale N°2

Centrale N°2 Centrale des Avalats

Centrale des Avalats Centrale d'Ambialet

Centrale d'Ambialet

Toutes ces modernisations, ainsi que la diversification des produits, entraînent une augmentation du personnel : en 1911, le Saut du Tarn emploie 1 300 personnes. Parallèlement, la population de Saint-Juéry a doublé en 20 ans.

Pendant la Première Guerre mondiale, les productions traditionnelles vont se trouver ralenties, et le Saut du Tarn, participant à l’effort de guerre, doit s’adapter à la fabrication d’obus en acier et en fonte. Cette période va permettre un développement encore plus important de l’aciérie. En effet, 2 nouveaux fours Martin sont installés pour répondre aux commandes du Ministère de la Guerre : en 1916, la production d’obus atteint 24 000 pièces par mois. L’usine d’Albi s’équipe pour le tournage et le finissage des obus. En 1917, 3 455 ouvriers travaillent au Saut du Tarn. L’acier étant presque en totalité utilisé pour les productions de guerre, et la pénurie d’ouvriers spécialisés se faisant sentir, il devient impossible de répondre aux commandes civiles. Le , le Saut du Tarn acquiert l’usine à limes Aubert, à Cosne (Nièvre), qui doit apporter une augmentation intéressante de la production de limes. Parallèlement, pour accroître la production d’électricité, le Saut du Tarn achète la centrale hydroélectrique d’Arthès, appartenant à la Société Pyrénéenne d’Énergie.

À la fin de la guerre, l’usine est réorganisée pour la « production de paix ». Le développement du programme hydroélectrique devient prioritaire, pour asseoir l’indépendance énergétique du site face au prix élevé du charbon.

La crise industrielle de l’après-guerre touche quand même l’usine, dont l’effectif baisse de 30 %. Cependant, la diversité des productions et la fidélité de la clientèle atténuent les effets de cette crise. La fonderie d’Albi reprend la fabrication des instruments agricoles. Quelques investissements sont réalisés : installation d’une nouvelle turbine de 800 CV, agrandissement de l’atelier des limes, construction d’un bâtiment pour la mécanique générale. Un deuxième four électrique est installé en 1919, puis un troisième en 1927. Celui-ci, d’une capacité plus importante que les autres, provoque l’arrêt définitif du haut fourneau.

Mais la marche de l’entreprise reste chaotique, et, en 1926, à la suite d’une importante baisse des commandes, 20 % de l’effectif total est licencié. La crise de 1929 va avoir des répercussions sur le Saut du Tarn dès les premiers mois de 1930. La crue dévastatrice de cette même année ralentit encore les travaux. Malgré un élargissement des productions (mèches en 1925, treuil à air comprimé en 1930), les stocks augmentent, les prix baissent, et certains ateliers connaissent un chômage partiel. Les salaires diminuent, et en 1934, les effectifs passent sous la barre des 1500.

Le lent déclin

À partir de 1936, l’entreprise subit le contrecoup des Accords Matignon : adaptation des ateliers et des productions à la semaine de 40 heures, augmentation des salaires, hausse des taxes et impôts divers nécessaires à la mise en application des lois sociales. De 1933 à 1940, le problème du chômage va rester au premier plan. La municipalité de Saint-Juéry tente de prendre en charge ces chômeurs, en alimentant le fonds de chômage et en développant un programme de travaux pour utiliser cette main d’œuvre. Elle en profitera d’ailleurs pour rénover les routes et les chemins de la commune et pour entreprendre des travaux d’assainissement.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Saut du Tarn s’oriente vers de nouvelles fabrications : les productions traditionnelles (outils, faux…) font place aux machines à commandes numériques et aux machines-outils (fraiseuse, aléseuses, perceuses…). En 1947, la société prend le nom de « Société Anonyme des Forges et Aciéries du Saut du Tarn ».

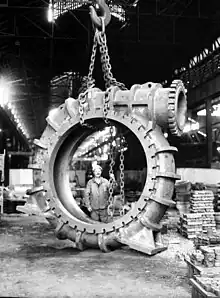

À partir de 1959, une nouvelle production, les vannes à boisseaux sphériques, intensifie les activités, et devient rapidement une spécialité de l’usine.

En 1960, un laminoir suédois est installé, pour la fabrication des aciers à limes. Mais ces investissements importants sont suivis d’essais plus longs et plus onéreux que prévu, qui détériorent la santé financière de l’établissement. D’autre part, les années 1960 sont marquées par une importante agitation syndicale et de nombreuses grèves, qui atteignent leur paroxysme après les événements de mai 68.

Dès , l’usine d’Albi a été vendue au profit du groupe pétrolier Stela. En juillet, un plan social prévoit la mise à la retraite de 67 personnes et des plus de 60 ans, ainsi que la suppression de l’école d’apprentissage.

En , la Société des Forges et Aciéries du Saut du Tarn est déclarée en état de règlement judiciaire. 1 500 personnes sont licenciées. Dans le but de maintenir l’emploi, et avec le soutien de l’État, la « Société Nouvelle du Saut du Tarn » est créée à la fin de l’année. Elle va réembaucher 1 380 personnes. Le premier objectif est de restaurer une certaine confiance chez la clientèle et les fournisseurs. De 1968 à 1971, on assiste à une phase de redressement. L’espoir renaît. La société nouvelle renforce sa situation dans les activités sidérurgiques et l’outillage, et aborde de nouvelles activités, tels les sécateurs et les perforatrices. Mais le domaine qui connaît le plus fort développement est celui des vannes. À partir de 1971, l’essor de cette fabrication permet à l’entreprise de démarrer une période de prospérité, qui va durer jusqu’en 1976. Afin d’augmenter sa production de vannes pour les marchés en pleine expansion du gaz et du pétrole, le Saut du Tarn fait construire en 1970-71 un nouveau bâtiment, équipé de machines modernes. L’entreprise réalise d’énormes commandes pour l’URSS, et parallèlement, développe un secteur des vannes pour les sous-marins nucléaires. Cet essor entraîne une progression de l’effectif, qui repasse à 2 000 en 1976. Les chiffres d’affaires de la période sont monumentaux.

Malheureusement, à partir de 1976, les marchés vitaux dans le secteur des vannes ne sont pas reconduits. Dès lors, le Saut du Tarn retourne dans une phase de récession qui conduit à une nouvelle vague de licenciements. Fin 1977, l’effectif n’est plus que de 1 200 personnes. La restructuration européenne de la sidérurgie, et la fermeture d’un gros marché algérien n’arrangent pas les choses. Le chômage partiel augmente, et, malgré une nouvelle série de plans sociaux, la société reste déficitaire. Elle est mise à nouveau en règlement judiciaire le .

Après quelques derniers soubresauts et de nombreuses manifestations, la fin du Saut du Tarn est annoncée en , et sa liquidation est terminée dès .

Situation en 2010

Après la fermeture du Saut du Tarn, 5 nouvelles entreprises ont vu le jour sur le site, dans les anciens ateliers, reprenant certaines activités, et assurant la continuité avec la tradition métallurgique de Saint-Juéry.

La fabrication des limes et râpes a été reprise par la société MOB, sous l’appellation « Limes et râpes du Saut du Tarn », mais a fermé ses portes en 2007.

Les outils ont été repris par le groupe Experton-Revollier, sous le nom « Forges du Saut du Tarn ».

En 1983, deux sociétés actionnaires ont racheté les activités d’aciérie électrique et des laminoirs : les Forges de Claivaux et Bujeon SMC. En 1998, deux personnes privées ont repris les activités de laminage, mais sans l’aciérie. Depuis 2016 l'activité de laminage a été reprise par Vol-stahl, société de métallurgie d'origine russe : OMP (Omutninsk metal plant) elle emploie actuellement environ 70 personnes et ses activités, outre le laminage d'aciers spéciaux (aciers à limes, aciers d'outillage et d'usure) comporte une unité de parachèvement (dressage et finition à longueur des produits laminés) ainsi qu'un atelier de rectification et de mise à longueur, fournissant des ébauches de limes.

Quelques ouvriers du Saut du Tarn ont créé une Société coopérative de production spécialisée dans la maintenance industrielle, la société Amster qui a fermé ses portes en mai 2010 après 27 années d'activité.

Enfin, le secteur des vannes a été repris en 1983 par un investisseur texan, sous le nom « SDT Valves » ; il est repris en 1990 par la Phocéenne de métallurgie, sous l’appellation « SDT Vannes », et est racheté en 2000 par le groupe américain Tyco (« Flow Control Technologies FCT »)

Quatre de ces entreprises fonctionnent encore en 2009, et emploient environ 350 personnes. En outre, EDF a repris l’exploitation des 5 centrales jusqu’en 1990, date à laquelle une nouvelle centrale est construite sur la rive droite du Saut de Sabo. Seules les centrales des Avalats et d’Ambialet ont été modernisées et remises en service. D’autre part, des PME et des artisans occupent quelques bâtiments rachetés au Syndicat Mixte de reconversion du Saut du Tarn.

Enfin, en 1995, le musée du Saut-du-Tarn a ouvert ses portes sur l’initiative d’anciens employés regroupés en association depuis 1989. Installé dans l’ancienne centrale hydroélectrique no 1, il retrace les 160 ans de l’histoire du Saut du Tarn, et accueille environ 10 000 visiteurs par an.

Entrée du musée du Saut-du-Tarn

Entrée du musée du Saut-du-Tarn Diorama du Martinet

Diorama du Martinet Atelier de taille de limes reconstitué

Atelier de taille de limes reconstitué Maquette du Saut de Sabo

Maquette du Saut de Sabo Dynamo

Dynamo

Au cinéma

Le film Ce vieux rêve qui bouge du réalisateur Alain Guiraudie a été tourné dans les aciéries du Saut-du-Tarn. Le générique de fin défile devant un plan large longeant le Tarn et montrant l'ancienne entreprise ainsi que l'église en arrière-plan.

Notes et références

- Pressearchiv 20. Jahrhundert, (organisation), consulté le

Bibliographie

- Jean Lenoble, Les frères Talabot. Une grande famille d'entrepreneurs au 19e siècle, Limoges, Limoges, Impr. A. Bontemps, , 316 p. (ISBN 2-905262-36-2)

- Jean de Dieu SOULT : Maréchal de France (1769-1851), Saint Alban, Editions G.R.B., coll. « "Du Pays d'Oc" », , 161 p.

- Jérôme Bonhôte, Le Site métallurgique du Saut du Tarn à Saint-Juéry, Tarn, Toulouse, Association pour la promotion du Patrimoine en Midi-Pyrénées Bibliothèque Musée, coll. « Itinéraire du Patrimoine N° 107 », , 16 p. (ISBN 978-2-905564-39-9 et 2-905564-39-3)

- Auteurs collectifs, Le Tarn, mémoire de l'eau, mémoires des hommes, Editions Belles Pages, n.d, 134 p. (ISBN 978-2-908750-00-3 et 2-908750-00-7)

- Jean Lambert Dansette, « Histoire de l'entreprise et des chefs d'entreprise en France » (2003)