Faux (outil)

La faux (ou anciennement faulx) est un outil manuel agricole pour faucher l'herbe lors des fenaisons et les céréales lors des moissons. La faux est formée d'une longue lame effilée (60 à 90 cm) et arquée, fixée perpendiculairement sur un manche en bois ou en métal, relativement long (140 à 200 cm) muni de deux poignées, l'une à mi-hauteur et l'autre à l'extrémité opposée à la lame. La lame est maintenue au manche grâce à une pièce métallique appelée anneau de serrage. Il est nécessaire de séparer la lame du manche pour battre le tranchant de la lame. Cet outil peut servir également à débroussailler les bords d'un pré ou d'un champ des plantes sauvages adventices telles que la ronce, la fougère, l'ortie et le chardon.

Historique

La faux telle que nous la connaissons actuellement est apparue en Slovénie vers l’an 1 de notre ère (Zeitlinger J., Déchelette J.). Cela a eu pour but de développer la production du foin et donc de l’élevage. La faux en effet c’est le foin, (François Sigaut, EHESS), c’est-à-dire la forme principale de réserve fourragère grâce à laquelle l’intégration de l’agriculture et de l’élevage a pu être poussée bien plus loin en Europe que partout ailleurs. Son utilisation pour les moissons est très tardive. Les faux de formes diverses se sont très vite répandues dans l’espace romain et en Gaule dès le début de la période gallo-romaine. (Marbach A.)

En 2009, au cours de fouilles précédant la construction de l'autoroute française A19, une lame de faux gauloise datant du troisième siècle avant notre ère fut découverte à Chevilly, dans le département du Loiret.

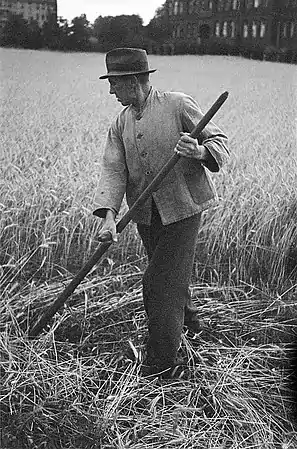

D'abord utilisée pour couper l'herbe, la faux ne remplaça la faucille pour la récolte des céréales qu'à partir du XVIe siècle. Son usage a fortement régressé depuis l'apparition des faucheuses mécaniques puis des moissonneuses-batteuses.

Utilisation

En agriculture

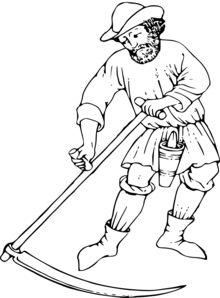

Le fauchage requiert un apprentissage spécifique. La description ci-dessous concerne un faucheur droitier. Inverser tout pour un gaucher.

Le faucheur reste droit pendant la fauche. Il fait face à la coulée qu'il va faucher. La lame repose au sol, la pointe à la droite du faucheur et donc le manche un peu en retrait derrière lui. Il effectue un mouvement latéral des deux bras pour amener l'herbe fauchée à gauche de son passage. Il repousse la faux au point de départ de la nouvelle coupe, la lame s'appuyant toujours sur le sol et fait un petit pas de la largeur d'herbe fauchée.

La largeur d'herbe fauchée est la même pendant tout le mouvement. Elle ne dépasse pas 10 cm et dépend du contexte (dureté de l'herbe, sa hauteur, présence de rosée). Pendant la fauche la lame repose toujours au sol pour éviter la fatigue.

Progressivement à gauche du faucheur se forme un tas rectiligne parallèle à l'avancée du faucheur, c'est l'andain.

Mouvement à mi-course.

Mouvement à mi-course. Dépôt des céréales à gauche du faucheur.

Dépôt des céréales à gauche du faucheur.

Au combat

La faux a été utilisée comme arme au XVIe siècle, et son usage au combat a fait notamment l'objet d'un chapitre du traité De arte athletica publié en 1542 par Paulus Hector Mair. La faux de guerre est un dérivé de la faux agricole.

Combat à la faux agricole.

Combat à la faux agricole. Combat à la faux agricole.

Combat à la faux agricole..jpg.webp) Faux militaire avec un système de bascule de la lame, XVIIIe siècle par Pierre Surirey de Saint-Remy.

Faux militaire avec un système de bascule de la lame, XVIIIe siècle par Pierre Surirey de Saint-Remy.

Entretien de la faux

L'aiguiser

Le faucheur doit fréquemment aiguiser sa lame (toutes les quinze ou trente minutes suivant la résistance des végétaux coupés et la qualité de la lame), grâce à une pierre à aiguiser humide. Cette opération répare les plus fines atteintes au tranchant de la lame et, comme tout aiguisage, enlève une petite partie de métal (ébavurage).

La « battre »

De temps en temps (environ douze heures de fauche) le faucheur doit « battre » sa faux. Pour cela il sépare la lame du manche. Ensuite, avec un marteau sans angle marqué, il tapote le tranchant de la lame posée sur une enclumette. Le tranchant de la lame est placé au milieu de la tête de l'enclumette. Le faucheur évite de taper trop souvent au même endroit sinon le tranchant n'est plus rectiligne, de plus s'il devient trop fin il peut se fendre. Bien qu'ennuyeux, ces défauts disparaissent après quelques aiguisages. Cette opération est en fait un forgeage à froid destiné à affiner le tranchant, réparer les micro-fissures, combler les trous laissés par les éclats de métal partis, ainsi qu'à orienter les grains d'acier dans le meilleur sens pour la coupe. Cette opération modèle le métal sans en enlever. Le battage est fini quand le tranchant de la lame plie sous la pression de l'ongle. Il est toujours suivi d'un nouvel aiguisage à la pierre.

Aiguisage.

Aiguisage. Battage sur billot.

Battage sur billot.

Outils d'entretien

L'enclumette de faucheur

Une enclumette est une petite enclume portative[1]. Le faucheur pose sa faux sur l'enclumette pour la battre. Il en existe à tête cylindrique ou sphérique. L'enclumette peut-être :

- dans un billot ; le batteur s'assoit sur un tabouret.

- à l'extrémité d'un banc.

- au sol ; le faucheur bat assis par terre. Cette enclumette particulière est adaptée au faucheur en déplacement. Les particularités de ce type d'enclumette sont :

- un croisillon au milieu. Il repose sur le sol quand l'enclumette est en place et l’empêche de s'enfoncer au cours du battage.

- une excroissance entre la tête et le croisillon. Le faucheur la martèle pour ficher l'enclumette dans le sol sans abîmer la tête. En cas d'absence le faucheur martèle le croisillon.

Marteau et enclumette.

Marteau et enclumette. Banc de battage.

Banc de battage.

La pierre

La pierre est une pierre à eau. Elle est soit une pierre naturelle (des tailleurs en produisent encore dans les Pyrénées), soit une pierre artificielle.

Le coffin ou coffi

La pierre est rangée dans un étui à pierre à faux, appelé coffin en français (coyau en sarthois, coupet en « pyrénéen »), qui est traditionnellement porté à la ceinture. Le coffin est fait en zinc, dans une corne ou en bois. La petite quantité d'eau au fond mouille la pierre à chaque mouvement du faucheur.

Outils apparentés

- le javelier. Autres appellations: fauchon, faux à doigts, faux à rastell, faux à étripe, faux à râteau, faux armée, faux composée, javeleur, javeleuse, râtelier.

- la faucille sert à débroussailler les endroits difficilement accessibles aux tondeuses. Avant la généralisation de la faux, on utilisait une faucille de grandes dimensions appelée volant.

- le faucard (ou faucardeuse) est une faux à long manche, manœuvrée à la main ou adaptée à un bateau muni d’un moteur, et qui sert à faucher les herbes des rivières et des marais.

- la faucette ou coupe-ronce sert à couper aisément les ronces et les repousses d'arbustes.

- le croissant, gouillard ou fauchon servent à élaguer de petites branches hautes ou à débroussailler des talus. Ils se distinguent de la faux par une lame plus courte et plus large.

- la serpe, à lame plus épaisse, sert couper du bois, tailler les arbres, élaguer des branches…

- la machette sert couper des repousses, des ronces, se frayer un chemin dans la végétation…

- Le daï qui est une faux à lame courte et plus épaisse qui sert à faucher les fougères et arbustes de sous-bois (genets, brande, ...), il permet de couper au ras du sol en passant là où une faux serait encombrante.

Le musée de la faux à Scharnstein, Autriche.

Le musée de la faux à Scharnstein, Autriche._008.JPG.webp) Étapes de fabrication d’une faux.

Étapes de fabrication d’une faux.

Faux à moteur

La faux ou faucheuse à moteur deux temps utilise le plus souvent un carburant composé d’huile et d’essence sans plomb. Elle est utile toute l'année pour faucher les herbes et la végétation du jardin, se faufilant là où la tondeuse n’a pas accès. La débroussailleuse est un outil qui se situe entre la faux portée et le coupe-herbe tant utilisé pour l’entretien des bordures.

Coupe-bordures thermique et électrique.

Coupe-bordures thermique et électrique. Broyage de l’herbe en bord de route.

Broyage de l’herbe en bord de route.

Moins utilisé de nos jours que dans les années 1950,1960 la motofaucheuse est un motoculteur sur la prise de force duquel est fixée une tondeuse (sur le même principe que les tondeuses à cheveux ou à barbe), elle permet de faucher sans efforts (le poids repose sur le sol contrairement à une débroussailleuse, et la traction est assurée par les 2 roues motrices) des surfaces de taille moyennes, difficiles d'accès ou pentues, là ou un tracteur serait inadapté.

Dans l'art

Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine, Paysan à l’ouvrage, 1817.

Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine, Paysan à l’ouvrage, 1817.

Symbolique et iconographie

.svg.png.webp)

La faux est l'outil symboliquement associé à la Mort, aussi appelée la Grande Faucheuse. Elle est l'attribut du personnage de l'Ankou.

Calendrier

Dans le calendrier républicain français, le 10e jour du mois de Prairial, est officiellement dénommé jour de la Faux[2].

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

-Déchelette Joseph, Manuel d’Archéologie livre 4, 1927, p.8

-Zeitlinger Josef, Sensen, Sensenschmiede, ihre Technik, 1944.

-Sigaut , F , La faux . Un outil emblématique de l’agriculture européenne. G.Comet(dir). Outillage agricole médiéval et moderne, Toulouse, p. 281-295.

- Corinne Smith, « La renaissance de la faux », L'Écologiste, no 20, sept-oct-novembre 2006, p. 64-65.

- David Tresemer, The Scythe Book (en anglais donc), chez Second Édition.

- André Marbach, Catalogue et étude des faux, et des outils agricoles à lame et à manche en Gaule, British Archaeological Reports, I. S. 2376, 2012.

- Abel Chatelain, Dans les campagnes françaises aux XIXe siècle : la lente progression de la faux, Annales : Économies, Sociétés, Civilisations, 1956, vol.11, no 4, p. 495-499

- Alain Dessertenne, Faux et fenaison, article paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » n° 82 (été 1990), pp. 21-24.

Articles connexes

Liens externes

- (de) Musée de la faulx (Achern, Allemagne)

- Association la faux sport et tradition association des faucheurs vosgiens vosges

- Association des faucheurs à la faulx de Pont Salomon

- (en) Scytheconnection

- (en) Scythesupply

- Vallée des forges - musée de la faux et de la vie ouvrière

- Amman, Jost, 1539-1591 (graveur), « [Le fabricant de faux et faucilles] », Europeana (consulté le )