Combat de Juncal

Le combat de Juncal est une bataille navale qui opposa l’escadre des « Provinces-Unies du Río de la Plata »[note 1], sous le commandement de l’amiral Guillermo Brown, à celle de l’empire du Brésil, commandée par le capitaine de frégate Sena Pereira, les 8 et , sur le Río de la Plata[1] (33° 57′ 15″ S, 58° 23′ 45″ O).

| Guillermo Brown | Jacinto Roque de Sena Pereira |

| 1 brigantin 5 goélettes 1 sumaca 8 canonnières 745/780 hommes | 1 brigantin 11 goélettes 5 canonnières 750 hommes |

| 17 tués | 2 navires capturés 3 navires incendiés |

Batailles

| Coordonnées | 33° 57′ 15″ sud, 58° 23′ 45″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

Pendant deux jours les deux escadres s’affrontèrent avec des forces sensiblement égales, mais grâce à la supériorité de son système de renseignement et celle de son artillerie, la flotte argentine put s’emparer de deux navires brésiliens, le Januaria et le Brocoio, et en incendier trois sans perdre de son côté un seul bâtiment. Les Brésiliens battirent en retraite mais deux navires seulement arrivèrent à bon port.

La troisième division (17 navires) de l'escadre brésilienne commandée par Sena Pereira avait pour mission d’assurer le contrôle sur le Río Uruguay, afin de contenir l’armée argentine qui se déployait dans la bande Orientale et faisait des incursions sur le territoire brésilien ; il s'agissait de renforcer la frontière entre les territoires brésiliens et les provinces littorales de l'Argentine ; la division se retrouva anéantie par la flotte ennemie dans ce qui devait être la plus éclatante victoire républicaine de la Guerre de Cisplatine (1825-1828).

Comme l'historien britannique Brian Vale a fait remarquer, "pour une marine qui se composait de 69 navires de guerre et 22 paquets et des transports, tenu par 10600 officiers et les hommes, la perte de [...] ses vaisseaux armés les plus petits ont fait peu de différence pour l'équilibre parfait du pouvoir"[2].

Le combat de Monte Santiago avait jouer un rôle plus important dans le conflit: "[...] Juncal avait peu fait pour pousser l'Empire dans le sens de la paix. Maintenant à Monte Santiago, deux des précieuses bricks de guerre de l'Argentine ont été détruites et la crème de sa marine battu à plate couture. Supériorité écrasante de la marine brésilienne en mer a été affirmé d'une manière qui ne l'audace de William Brown ou les frégates nouvellement acquises Ramsay pourrait sérieusement remettre en question"[2].

L'ambassadeur britannique à Rio de Janeiro Sir Robert Gordon a écrit à Lord Ponsonby, après Monte Santiago: "Les ressources de l'Empire semblent immenses et de croire que je fais ça Brown - grande comme il est - ne peut pas avec leurs goélettes annihilent la marine brésilienne, aura tout simplement maîtriser la serrure rétabli avec plus de vigueur"[2].

Le contexte politique

Poursuivant sa politique d’expansion en direction du bassin de la Plata, les forces luso-brésiliennes envahirent la Province orientale entre 1816 et 1820[note 2] sous prétexte de combattre les forces du fédéraliste et républicain José Gervasio Artigas. Ces territoires avaient été incorporés dans le Royaume-Uni du Portugal, du Brésil et de l'Algarve sous le nom de province Cisplatine. Après l’indépendance du Brésil en 1822, le nouvel empereur Pierre II confirma la mainmise du pays sur cette province.

Tandis que le gouvernement de Buenos Aires manifestait une attitude d’attentisme prudent face à une invasion qui le débarrassait d’un opposant en la personne d’Artigas, au prix de la perte d’une province, l’opinion publique unanime exigeait la rupture avec le Brésil. Le , les provinces de Santa Fé et d’Entre Ríos, soutenues par Buenos Aires, envoyèrent une petite force expéditionnaire (les « trente-trois orientaux ») qui embarqua à San Isidro sous la direction de Juan Antonio Lavalleja et de Manuel Oribe. Ils débarquèrent sur la rive orientale du río Uruguay. Rapidement ils réussirent à rallier à leur mouvement la population de la campagne uruguayenne, s’installèrent à Montevideo et ayant formé un « congrès de la Floride », sollicitèrent leur retour dans le giron des Provinces-Unies du Río de la Plata. Le congrès de 1824 accéda à cette demande. Devant cet état de choses, le Brésil déclara la guerre, suivi par l’Argentine le .

La république confia le commandement de ses forces armées à Carlos María de Alvear, tout en chargeant l'amiral Brown de constituer une flotte de guerre. Le Brésil réagit en levant le double des effectifs engagés par l’Argentine, dont la majorité furent recrutés parmi des mercenaires allemands. La flotte impériale brésilienne, avec 80 bâtiments, dont certains étaient armés de canons à longue portée, était plusieurs fois supérieure en nombre et en puissance de tir à la flotte républicaine argentine.

L’escadre brésilienne établit rapidement un blocus, que la république tenta de contrer par des actions menées par des corsaires et des sorties audacieuses de sa petite escadre.

Le contexte stratégique

Troisième division impériale

Au début de la seconde année des hostilités, profitant de leur ample supériorité numérique, les forces navales de la marine brésilienne, déployées sur le Rio de la Plata sous le commandement de l’amiral Rodrigo Pinto Guedes, se séparèrent pour former trois divisions :

- la première division « orientale » devait assurer la sécurité de la côte est (la Bande Orientale, l’actuel Uruguay) de l’embouchure du río Uruguay jusqu'à l’océan Atlantique. Le gros des forces était regroupé dans la division « Mariath », sous les ordres de Frederico Mariath, et devait appuyer la troisième division.

- la seconde division « blocus » devait empêcher le trafic maritime et fluvial de remonter jusqu'au port principal de Buenos Aires et aux ports secondaires de la côte de la province (Las Conchas, Ensenada de Barragán et El Salado), sous les ordres du capitaine John Charles Pritz.

- la troisième division navale « impériale », sous les ordres du capitaine de frégate Jacinto Roque de Sena Pereira, avait pour mission de remonter le río Uruguay, pour diviser le front argentin en exploitant les désaccords politiques qui opposaient la province d’Entre Ríos et Buenos Aires, désaccords exacerbés par la ratification de la constitution de 1826. La troisième division devait également surveiller l’ensemble du río Uruguay, coupant les vivres à la force expéditionnaire argentine qui s’était aventurée en territoire brésilien, et favorisant une attaque éventuelle par le flanc pour aller occuper Entre Ríos.

L’escadre argentine

Placé devant la menace que représentaient ces trois forces qui toutes séparément étaient égales sinon supérieures à celles dont il disposait, Guillermo Brown se hâta de constituer une escadre. Son objectif était de mettre le cap sur l'embouchure du Rio Uruguay, remonter le fleuve à la recherche de la troisième division et tenter de l’anéantir.

Voulant empêcher la 1re division brésilienne de se porter au secours de Sena Pereira et garantir ainsi ses arrières, il fit fortifier l’île Martín García[3] (la « forteresse de la constitution »). Enfin, pour renforcer les défenses de la côte bonaerense, le vaisseau-amiral laissa derrière lui les brigantins Independencia et República, la barque Congreso et quatre canonnières sous le commandement du capitaine Leonardo Rosales.

Ces dispositions sont révélatrices de l’audace qui caractérisait Brown. Car si l’escadre engagée était suffisamment puissante pour affronter à armes égales les forces brésiliennes, ni les ressources dont disposaient les défenseurs de l'île Martin Garcia ni celles de Buenos Aires n'étaient à la hauteur d’une telle stratégie.

le , l’escadre argentine leva l’ancre et mit le cap sur le río Uruguay en vue duquel elle parvint le 28. Repérant une escadrille brésilienne appartenant à la troisième division, elle se lança à sa poursuite et parvint à portée de tir le 29 sur le Yaguari[4], bras nord du delta du rio Negro. Brown envoya en émissaire le capitaine de la Sarandí, John Halstead Coe, pour demander au commandant des forces brésiliennes de se rendre. Sena Pereira se contenta de faire prisonnier l'émissaire argentin, déclenchant ainsi les hostilités qui se poursuivirent jusqu’au [note 3]. Le vent étant tombé et l’étroitesse du chenal rendant les manœuvres périlleuses, l’affrontement ne fut qu'une brève escarmouche.

Ne pouvant accéder au chenal en raison de son étroitesse, Brown se replia en direction du sud jusqu'à la ravine de Punta Gorda[5] (Uruguay) pour y attendre les brésiliens. Il avait auparavant débarqué un détachement sur l’île de Vizcaíno sur le Yaguari qui devait s’emparer du bétail ; il avait également envoyé des instructions à la milice de Santo Domingo de Soriano pour qu'elle gêne le ravitaillement des Brésiliens[6] - [7]. Ces derniers se dirigèrent vers le nord pour rallier Concepción del Uruguay (encore connue à l’époque sous le nom d’« Arroyo de la China »), où ils purent trouver des vivres.

Conscient de la menace que représentait la division Mariath pour son arrière-garde, Brown décida de revenir à Buenos-Aires chercher les moyens destinés à renforcer les défenses de Martín García après avoir chargé Rosales de ramener la goélette Sarandí en Uruguay en empruntant le río Paraná de las Palmas[7] - [8]. Il termina ses préparatifs puis, satisfait de ceux-ci, rejoignit la flotte à bord d’une petite baleinière[9].

Préparatifs

Le six janvier débutèrent les travaux de fortification de Martín García. La division Mariath se rapprocha de l'île avec la corvette Maceió, quatre brigantins et cinq goélettes. Le 18, Brown donna l'ordre de les engager. La flotte brésilienne recula par deux fois sous le feu de l’artillerie argentine.

Brown avait deux objectifs : attirer la troisième division et la forcer à combattre, tout en faisant en sorte qu’elle ne puisse faire la jonction avec la division Mariath ou que celle-ci ne puisse attaquer son arrière-garde. Il disposait d’un excellent système d’informations, ce qui lui permettait de suivre chaque mouvement de la flotte impériale, voire de les influencer. En effet, l’émissaire envoyé par Rodrigo Pinto Guedes à Sena Pereira pour lui porter ses instructions avait été recruté par des patriotes à Montevidéo, ce qui fait que les informations passèrent d’abord par Brown[note 4].

Brown prit ainsi connaissance du courrier de Pinto Guedes à Sena Pereira, l’informant des ordres donnés à Mariath de faire voile vers le sud[10]. Il savait également que la troisième division devrait avoir descendu le fleuve pour le afin de faire la jonction avec les navires commandés par Mariath. Brown décida qu’il fallait avoir terminé les travaux de fortification de l'île de Martín García et y installer les batteries de canons avant cette date pour être sûr de tenir Mariath en respect et obliger la troisième division à livrer bataille[note 5].

Les travaux de fortification continuèrent de plus belle. Brown en personne joua les maîtres maçon pour la construction de la sainte-barbe en sous sol[10]. Le , les installations étaient opérationnelles et Brown baptisa la forteresse Constitution au cours d’une cérémonie solennelle. Il profita du discours prononcé devant la garnison pour annoncer que, selon toute probabilité, l'escadre argentine affronterait celle du Brésil dans les 48 heures[11].

Au début de février, Brown avait été prévenu que la troisième division impériale allait se ravitailler à Arroyo de la China. Le la force brésilienne avait déjà atteint Paysandú et le 6 elle se rapprochait d’Higuerita (l’actuelle Nueva Palmira), où elle arriva le 7. Le même jour, Brown établit son plan de bataille, faisant savoir à chaque navire ce qu’il devait faire. À 10 heures du soir, l'avant-garde argentine s’approcha de l’embouchure du río Paraná Guazú où elle se prépara à attendre le reste de la flotte[11] - [12] - [13].

Le combat

Ordre de bataille

- L’escadre de la république argentine comptait quinze bâtiments, dont trois vaisseaux principaux : la goélette Sarandí, qui servait de navire-amiral sous le commandement direct de Brown, la goélette Maldonado commandée par le jeune Francisco Drummond (futur gendre du commandant en chef) et le brigantin Balcarce, armé de quatorze canons de six et de huit livres, sous les ordres du capitaine Francisco José Seguí. À ces navires il faut encore ajouter les goélettes la Pepa (capitaine Calixto Silva), le Guanaco (Guillermo Enrique Granville) et l’Unión (Malcolm Shannon), la sumaca[note 6] Uruguay (Guillermo Mason) et huit canonnières. L’escadre argentine disposait de 69 pièces d’artillerie et de 750 hommes.

- L’escadre impériale brésilienne était forte de dix-sept navires : un brigantin, onze goélettes et cinq canonnières. Le capitaine Jacinto Roque de Sena Pereira commandait le navire-amiral, la goélette L’Orientale ; le brigantin La Dona Januária était sous le commandement de Pedro Antonio Carvalho ; les autres goélettes étaient la Bertioga (lieutenant George Broom), Liberdade do Sul (lieutenant Augusto Venceslau da Silva Lisboa), 12 de Outubro, Fortuna (qui servait de navire-hôpital)[note 7] Vitoria de Colonia, Itapoã (lieutenant Germano Máximo de Souza Aranha), 7 de Março, Brocoió (lieutenant Francisco de Paula Osório), 9 de Janeiro et 7 de Setembro; à ces vaisseaux il faut ajouter deux canonnières de type goélette (gun schooner), la Atrevida et le Paraty ainsi que les canonnières Cananéia, Paranaguá et Iguapé. En tout la flotte brésilienne disposait d’environ 65 pièces d’artillerie et de 750 hommes. Pour la première et la dernière fois au cours de cette guerre, les forces en présence étaient sensiblement équivalentes, ou du moins l’avantage des brésiliens n’était-il pas écrasant[14].

Goélette La Pepa (Argentine)

Goélette La Pepa (Argentine) Brigantin Januaria (Brésil)

Brigantin Januaria (Brésil) Goélette Sarandí (Argentine)

Goélette Sarandí (Argentine)

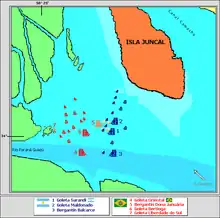

Position des escadres avant la bataille

L’escadre argentine jeta l’ancre à la tombée de la nuit du entre l’île de Juncal et la rive ouest du fleuve. Au matin du , elle aperçut les voiles brésiliennes descendant le fleuve à la faveur de la brise qui soufflait du nord ; Brown donna l’ordre de lever l’ancre et disposa ses navires en ordre de bataille, formant une ligne oblique vers le sud-est depuis l’île de Juncal. La Sarandí se trouvait au centre, la Maldonado en avant et le brigantin Balcarce à l'arrière de cette ligne.

La flotte brésilienne poursuivit son chemin jusqu’au moment où le vent s’étant arrêté, elle jeta l’ancre à 11 heures trente, à 1 000 yards de la flotte argentine; le vaisseau-amiral Oriental se trouvait alors au centre[12] - [15].

Le premier jour

Le temps était orageux, chaud et humide, avec des vents peu violents mais très variables, ce qui était naturel à cette époque de l’année dans la zone littorale.

À peine avait-il jeté l’ancre que Sena Pereira fit larguer un brûlot en direction de la flotte ennemie, mais celui-ci fut coulé en quelques minutes par l’artillerie argentine[11]. Cet épisode n’est mentionné que par le capitaine Seguí.

Vers la mi-journée, Brown donna l’ordre à six de ses canonnières d’avancer à la rame et celles-ci ouvrirent le feu à distance grâce à leurs pièces de dix-huit livres. Les longs canons argentins avaient en général une plus grande portée et les artilleurs étaient plus précis. L’échange de tirs dura néanmoins près de deux heures, une soudaine sudestada[note 8] ayant éloigné les adversaires et obligé à suspendre les hostilités[11] - [12] - [16].

Les brésiliens se retrouvant dans une position plus favorable par rapport au vent, Sena Pereira essaya de placer ses navires en ordre d’attaque. Mais la manœuvre tourna au désastre : la Liberdade do Sul alla s’échouer tandis que le brigantin Dona Januária quittait la formation, perdait le cap et se retrouvait sous les feux croisés du General Balcarce, de la Sarandí et de trois canonnières argentines.

À 15 h. le vent tomba de nouveau, et les deux adversaires se contentèrent d’échanger des tirs de longue portée. La visibilité était réduite du fait de la fumée, mais le fracas des canons pouvait s’entendre jusqu’à Buenos Aires ou Colonia del Sacramento.

Enfin une véritable tempête se déchaîna. Les navires tentèrent en vain de maintenir leur position. Le General Balcarce se retrouva en difficulté mais réussit à se maintenir à flot. Puis la tempête se calma et fut remplacée par une brise du nord-est, dont Sena Pereira voulut profiter pour se retirer plus au nord et trouver une meilleure position. Mais de nouveau la manœuvre fut exécutée de façon maladroite. Le 12 de Outubro ne dut son salut qu’à l’aide des autres navires, tandis que la goélette-hôpital Fortuna partit à la dérive vers les positions argentines où elle fut capturée. Le lieutenant John Halstead Coe, qui était retenu à bord de La Fortuna depuis son ambassade malheureuse de , recouvra ainsi la liberté[note 9].

L’escadre impériale ne réussit à se regrouper que vers minuit et mouilla dans le désordre en aval du fleuve, près de l'île de Sola[note 10]

Le deuxième jour

Les brésiliens avaient trop perdu de forces pour être encore en mesure de poursuivre leur plan initial. Dès l’aube, le capitaine Pereira retourna à bord de l’Oriental pour définir un plan de bataille avec son état-major. La question était simplement de savoir s’il valait mieux se battre en manœuvrant où en restant à l’ancre. Les avis étant partagés, Sena Pereira décida de se mettre en route et s’adapter aux circonstances[16].

Brown, lui, était prêt. À 8 h., alors que s'était levé un léger vent de sud-est, il fit hisser un pavillon rose sur le grand mât de la Sarandí, donnant l’ordre à l’escadre de se placer au vent, de faire demi-tour et d’avancer en ligne contre les brésiliens[17].

Du côté brésilien, Sena Pereira donna l’ordre à ses navires de former une ligne et de mouiller l’ancre. Une nouvelle fois, ses instructions furent exécutées dans la confusion et le désordre. Plusieurs canonnières quittèrent la formation et dérivèrent sous le vent. Armé d’un porte-voix, le capitaine s’égosilla en vain pour remettre de l’ordre. Puis, observant l’avancée rapide et ordonnée des argentins, il changea de plan, et donna l’ordre de carguer les voiles et de faire face à l’ennemi[18] - [17].

La Dona Januária, la Bertioga et l’Oriental avancèrent rapidement, ce qui acheva de détruire la ligne brésilienne en laissant derrière elles les autres navires qui les suivaient en ordre dispersé, la plupart incapables de respecter la formation. Les trois navires principaux se retrouvèrent ainsi à portée de canon du General Balcarce et de l'avant-garde argentine qui avançait en faisant feu de toutes pièces.

Seguí, commandant le General Balcarce, engagea la Januária, tirant une bordée meurtrière qui détruisit son beaupré. Une seconde bordée emporta son mât avant et causa de telles avaries que le navire faillit couler. Sena Pereira donna l’ordre à la petite goélette Vitoria de Colonia de remorquer le brigantin, mais la goélette Uruguay s’interposa pour l’en empêcher[19].

L’engagement avait été si rapide et destructeur que le lieutenant Pedro Antonio Carvalho ordonna que les canons de la Januária se concentrent sur l’artillerie argentine et qu’une équipe saborde le navire pendant qu’il abandonnait le brigantin avec une partie de l’équipage et regagnait la rive est en chaloupe[note 11].

De son côté Drummond, commandant de la Maldonado, livra bataille à la Bertioga qui était sous les ordres d’un de ses anciens compagnons d’armes, le lieutenant George Broom. Le tir précis de la grosse artillerie d’une canonnière argentine eut raison du grand mât du Bertioga; incapable de manœuvrer, il dut se rendre au bout d’une demi-heure de combat.

Le General Balcarce de Seguí prit la tête d’une offensive coordonnée contre la goélette Oriental. Le feu croisé rendit les canons inutilisables, laissant la moitié des caronades en miette, faisant 37 victimes et blessant entre autres le commandant Sena Pereira[19].

Accablés par leurs pertes, les brésiliens ne baissèrent pas le pavillon qui était d’ailleurs cloué au mât. Selon un chroniqueur : « il ne restait plus à bord un seul homme capable d’aller le détacher. Les membres de l’équipage avaient été contusionnés, blessés ou tués ; le commandant était parmi les premiers et quatre timoniers étaient morts. » Le navire-amiral brésilien finit néanmoins par se rendre et le capitaine Francisco Seguí accepta l’épée du commandant Sena Pereira en signe de reddition[19].

La bataille tournant en faveur des républicains, les goélettes et les canonnières impériales encore en mesure de s’échapper cessèrent le feu et mirent les voiles.

|

Martín García et la première division auxiliaire

Le capitaine Mariath, à la tête d’un escadron de dix navires, avait reçu l’ordre de s’emparer de l'île Martín García, d’intercepter l’arrière-garde de l’escadre argentine et de prêter main-forte à la troisième division si nécessaire[20] - [21]

Cependant, bien que le bruit de la canonnade retentît à des kilomètres à la ronde, la première division avança très lentement et prudemment. Mariath envoya une goélette en avant pour sonder les eaux du Canal de l'Enfer (Canal del Infierno), sur le côté est de l'île.

Comme ses pièces d’artillerie lourde, neuf canons fixes de 24 livres, se trouvaient du côté ouest, en face du « grand canal », la garnison argentine déplaça les batteries mobiles du côté est, à savoir deux canons de 12 livres et un lanceur de fusées incendiaires dites "de Congreve" pour couvrir un possible débarquement[note 12].

Mais les argentins n’eurent pas besoin de combattre. La goélette brésilienne s’échoua et il fut impossible de la remettre à flot. Mariath renonça alors à faire passer ses navires par le chenal intérieur. Au lieu de passer à l’ouest, ou de tenter une nouvelle fois d’emprunter le Canal de l’Enfer, comme son pilote l’estimait possible, le commandant brésilien se lança dans un duel d’artillerie contre les batteries de Martín García, jusqu'à ce que la tempête l’oblige à suspendre cette action dérisoire.

Convaincu qu'il était trop dangereux de passer près de l’île en raison de la faible profondeur du chenal, de l’instabilité du temps et des batteries de Martín García, Mariath garda ses distances et le neuf février, alors que la troisième division était en train d’être anéantie, la division auxiliaire assista au combat en simple spectatrice. Le , elle prit la décision de se retirer en direction de Colonia del Sacramento, où elle arriva seulement une semaine plus tard.

La nouvelle de la défaite parvint à Colonia le matin du portée par les huit survivants de l’Oriental. À midi, l'arrivée de la chaloupe du lieutenant Carvalho confirma la nouvelle. Le 14 arriva la Dona Paula[note 13], escortant la goélette Vitoria de Colonia et une canonnière, les deux seuls navires brésiliens rescapés[22].

La poursuite

Le lendemain de la bataille, les brésiliens capturèrent la goélette Brocoio, puis deux canonnières, la Paraty et la Iguapé, qui s'étaient échouées à l’embouchure du Paraná en voulant prendre le large[23] - [22].

De la troisième division, remontant l’Uruguay pour fuir plus au nord, ne restaient plus que les goélettes Liberdade do Sul, Itapoã, 7 de Março, 9 de Janeiro et 7 de Setembro, les canonnières Cananéia y Paranaguá, une chaloupe de douze rames et deux petites barques. Dans leur fuite, la Liberdade do Sul, la Itapoã et la 7 de Março, sérieusement endommagées pendant le combat, s’échouèrent au lieu-dit San Salvador et furent incendiées. Les autres bâtiments poursuivirent leur route vers le nord. 351 survivants, officiers et membres d’équipage, s’entassaient à bord des petites embarcations, résolus à aller se rendre aux autorités de la province d’Entre Ríos.

Du côté argentin, Brown réorganisa rapidement ses forces et, voyant que la menace de la division Mariath était levée, fit voile dès le sur l’Uruguay à bord de la Maldonado pour se lancer à la poursuite des survivants de Juncal avec une demi-douzaine d’autres navires. En arrivant le 15 à Fray Bentos, il apprit que Souza Aranha, au lieu de jeter ses canons par-dessus bord, s'était rendu aux autorités de l’Entre Ríos. L'amiral jeta l’ancre devant Gualeguaychú et demanda qu’on lui remette les navires et les prisonniers. Les autorités locales rejetèrent cette demande, considérant que c'était à eux que les brésiliens s’étaient rendus, et que leur autorité primait sur celle de Brown. Dans ces conditions, Brown changea de plan. Il monta une opération coordonnée par terre et par mer, qui lui permit de récupérer les navires des réfugiés[note 14].

Après la bataille

État des escadres

- Argentine (Brown)

- Sarandi 7 canons (Coe)- endommagé

- Balcarce 23 canons (Segui)

- Maldonado 8 canons (Espora)

- Pepa 2 canons (Silva)

- Guanaco 8 canons (Granville)

- Union 10 canons (Shannon)

- Uruguay 7 canons (Mason)

- 8 barques à 1 canon

- Brésil (Pereira)

- Oriental 11 canons (navire amiral) - incendié

- Januaria 14 canons - Capturé

- Brocoio 8 canons - Capturé

- 4 schooners à 2 canons - Capturé

- 4 canonnières à 2 canons - Capturé

- ? - Capturé

- Libertad do Sul - incendié

- 7 de março - incendié

- Itapõa - incendié

- 2 autres

Bilan stratégique

Avec du côté brésilien douze navires capturés, trois incendiés et deux seulement rescapés, le combat se soldait par une défaite écrasante des forces impériales et un triomphe éclatant de l’escadre argentine. Il mettait fin à toute tentative pour couper les lignes de la force expéditionnaire argentine et libérer le río Uruguay pour lancer une offensive sur le littoral argentin qui aurait peut-être sonné le glas de la Confédération elle-même ou du moins provoqué la sécession des provinces maritimes.

Le triomphe de Brown et la captivité de Sena Pereira

À Buenos Aires, Brown fut reçu en triomphateur. Il était devenu l’homme le plus populaire de la république[note 15].

Sena Pereira était le prisonnier de Brown. Ce dernier rendit hommage à sa valeur et le recommanda au gouvernement « pour sa bravoure et sa défense intrépide, je vous le présente comme un compagnon d’armes ». Cela n’empêcha pas Sena Pereira de s’enfuir, faillant à sa parole. Au début de 1829, il fut l’un de ceux qui livrèrent la place de Montevideo aux Orientaux.

Fin de la guerre de Cisplatine

La victoire navale républicaine de Juncal fut rapidement suivie par une victoire sur terre le à Ituzaingó et le 28 à Carmen de Patagones.

Comme l'historien britannique Brian Vale a fait remarquer, "pour une marine qui se composait de 69 navires de guerre et 22 paquets et des transports, tenu par 10600 officiers et les hommes, la perte de [...] ses vaisseaux armés les plus petits ont fait peu de différence pour l'équilibre parfait du pouvoir"[2].

Le combat de Monte Santiago, ensuite, avait joué un rôle plus important dans le conflit, ajoute Brian Vale: "[...] Juncal avait peu fait pour pousser l'Empire dans le sens de la paix. Maintenant à Monte Santiago, deux des précieuses bricks de guerre de l'Argentine ont été détruites et la crème de sa marine battu à plate couture. Supériorité écrasante de la marine brésilienne en mer a été affirmé d'une manière qui ne l'audace de William Brown ou les frégates nouvellement acquises Ramsay pourrait sérieusement remettre en question"[2].

L'ambassadeur britannique à Rio de Janeiro Sir Robert Gordon a écrit à Lord Ponsonby, après Monte Santiago: "Les ressources de l'Empire semblent immenses et de croire que je fais ça Brown - grande comme il est - ne peut pas avec leurs goélettes annihilent la marine brésilienne, aura tout simplement maîtriser la serrure rétabli avec plus de vigueur"[2].

La situation devait conduire à la signature de la « convention préliminaire à la paix » (Convención Preliminar de Paz) stipulant l’indépendance de la Province orientale devenue Estado Oriental del Uruguay (État oriental d’Uruguay).

Bibliographie

- Hernâni Donato, Dicionário das batalhas brasileiras [détail des éditions]

- (es) Ángel Justiniano Carranza, Campañas Navales de la República Argentina, vol. IV, Ministère de la marine, Buenos Aires, , 239 p.

Notes et références

Notes

- Dans la Constitution de l’Argentine qui date de 1853, les noms officiels du pays sont "Provincias Unidas del Río de la Plata", "Confederación Argentina" et "República Argentina". "Nación Argentina" sert dans les documents officiels. La première junte avait adopté le nom de Provincias del Río de la Plata mais entre 1811 et 1813 apparait le nom de Provincias Unidas del Río de la Plata. Lors des congrès de 1816 et de 1819, les congressistes utilisent le nom de Provincias Unidas en Sud América (Provinces-Unies en Amérique du Sud) ; lors du congrès de 1824, les termes de Provincias Unidas del Río de la Plata en Sudamérica, Nación Argentina, 'República Argentina et Argentina sont utilisés tour à tour. Dans la constitution ratifiée le (mais jamais appliquée) apparaît pour la première fois le terme de República Argentina. Cependant, durant le mois de février 1827, alors que le sort de la constitution reste incertain, les termes de Provincias Unidas et de República Argentina restent acceptables. Brown lui-même se présente comme « General de la Escuadra Argentina ».

- Elles avaient auparavant occupé la zone dites des « Missions orientales » ainsi qu’une grande partie de l’est du territoire surnommé la « Mésopotamie argentine »

- Sena Pereira déclara plus tard à sa décharge qu’il n’avait pas cru à la légitimité de Coe. Il ne croyait pas que Brown fût à la tête de l’escadre argentine, ce qu’affirmait le commandant argentin. Voir Carranza, p. 232 et 238 (Apuntes de Familia, Seguí), 298 (Memorias de Brown), 239 (descargo de Sena Pedreira).

- Seguí raconte dans ses Apuntes de familia (notes familiales) : nous vîmes se présenter un marin espagnol qui déclara être porteur d’une communication importante pour le général et vouloir le rencontrer sur le champ [..] Il dit qu'il était envoyé par l’amiral Pinto Guedes de Montevidéo avec un message pour Don Jacinto [N.B. Sena Pereira] et que des messieurs de la ville l’avaient payé pour qu’il donne d’abord au général Brown ce message qu'il portait effectivement dans la semelle de ses souliers enveloppé dans un morceau de taffetas jaune et dans lequel [Pinto Guedes] communiquait à Don Jacinto les instructions qu’il avait données à l'escadre de Mariath, prouvant la véracité de ses paroles; aussi le général dit à l'envoyé : « Vous direz à Don Jacinto que conformément aux ordres de l’amiral Guedes vous vous êtes rendu à bord du navire commandé par Mariath et que celui-ci vous a dit qu’il ferait tout son possible pour se trouver à Martín García le 7 février prochain, qu’il est prêt à venir à son aide ; » Puis il remit le tissu dans sa semelle et nous le laissâmes poursuivre sa route. Carranza, p. 235.

- Si la troisième division continuait sa route vers le nord en refusant le combat, le risque de sécession d’Entre Ríos et Santa Fe, où des agents impériaux étaient déjà ouvertement à l’œuvre, en était considérablement accru : « La 3e division impériale n’était pas pressée de descendre le fleuve. Elle avait des réserves de viande qui lui parvenait d'Arroyo de la China; elle complotait avec les autorités de la province pour fomenter des soulèvements contre la république, la division et la discorde entre les provinces ; elle détenait un trésor de plusieurs milliers de pesos. » D’un autre côté il n'était pas question de s’aventurer à la rencontre de l’escadre sans courir le risque qu’en cas de défaite, les navires argentins ne trouvent aucun port allié où se réfugier :« [Brown] s’abstint d’attaquer Mariath, craignant que si celui-ci se retirait plus en aval, le commandant de la troisième division se rendrait au gouverneur d’Entre Ríos, ravivant ainsi la flamme de la discorde qui sévissait déjà dans cette province », Carranza p. 299 (Memorias de Brown).

- La sumaca est le nom donné à cette époque et dans ce contexte à une sorte de goélette qui sert uniquement à la navigation fluviale. Source : Sumaca sur browniano.com.ar.

- La Fortuna était en réalité un navire marchand et c’est ainsi qu’elle est consignée dans la liste des prises

- Il s’agit d’un épisode météorologique caractéristique de l’estuaire du Rio de la Plata. Les vents du sud s’orientent brusquement au sud-est, saturant les masses d’air froides venues du pôle d’humidité océanique. L’air froid pénètre dans les régions voisines de la Plata, suivant la même direction que la rivière ; l’épisode peut s’accompagner de pluie ou de crachin, mais provoque surtout des vents qui peuvent être violents avec une forte houle sur les eaux du fleuve.

- D’après Brown, Coe aurait en fait réussi à s’enfuir à la faveur de la confusion qui régnait (Carranza, p. 300, Memorias de Brown).

- De nombreuses sources, notamment Brian Vale, parlent de l'îles Solís. Celle-ci se trouve beaucoup plus au sud du Río de La Plata, encore plus au sud que Martín García, ce qui paraît très improbable en raison de la distance et de la stratégie du commandant brésilien (il avait mis le cap sur le sud-est). Dans sa biographie, le principal acteur de la journée, Seguí, nomme sans ambiguïté l'île de Sola (Apuntes de Familia del coronel D. Francisco Seguí, in Carranza, p. 237) ce qui paraît plus raisonnable.

- Ils atteignirent Colonia le 12 février vers midi, pour annoncer la nouvelle du désastre qui fut confirmée le lendemain avec l’arrivée des rescapés de l’Oriental (Toscano, p. 477).

- C’était la plus grande inquiétude de la garnison argentine. Les canons de la flotte brésilienne avaient une telle portée que les projectiles tirés d’un côté de l’île pouvait atteindre l’autre côté, tandis que leurs propres pièces d’artillerie lourde fixes ne pouvaient atteindre leurs cibles de façon efficace. De plus, les forces de l’infanterie argentine s’élevaient à peine à une centaine d’hommes (selon le Diario de Noticias del Comandante del Puerto de Buenos Aires, Archivo General de la Nación VII-7-6-D), presque exclusivement des recrues inexpérimentées, et les fortifications étaient incomplètes puisqu’il manquait notamment un fossé sur deux des côtés. Mariath connaissait les faiblesses de l’artillerie argentine, il pouvait compter sur une puissance de feu supérieure, bloquer toute retraite des argentins vers Buenos Aires et débarquer un contingent deux à trois fois supérieur en nombre et beaucoup plus aguerri que celui de ses adversaires. Carranza p. 300 (Memorias de Brown).

- LaDona Paula, frégate de 36 canons de gros calibre, n’avait pas, quoi qu'en disent certaines sources, participé à l'affrontement et ne faisait pas partie de la 3e division.

- Les forces militaires d’Entre Rios étaient peu nombreuses et reçurent l’ordre de ne pas résister. De nombreux miliciens ouvrirent néanmoins le feu, empêchant les marins brésiliens d’être capturés, ce que déplora Brown qui espérait bien en faire de nouvelles recrues (Carranza, 248-251). L’intervention de Brown créa de graves tensions et provoqua de vives protestations de la part du gouvernement de la province(Carranza, p. 248-251).

- L'explorateur français Jean-Baptiste Douville (1797-1837) le confirme dans ce passage : « L’amiral Brown était devenu l’idole du peuple. Tous voulait le voir, ne parlaient que de lui. On le considérait comme le sauveur de la patrie depuis qu’il avait anéanti la flotte ennemie sur les eaux de l’Uruguay. De nombreuses personnes dépensèrent des sommes folles pour faire faire son portrait. » Lorsque Douville se lança dans la lithographie, il commença par un portrait de Brown dont il vendit aussitôt 2 000 exemplaires qu'il avait fait tirer.« Au moment du tirage, notre atelier [..] fut trop petit pour accueillir tous ceux qui attendaient leur tour pour obtenir le portrait. » Il fit un second tirage, que les Porteños revinrent se disputer; Jean-Baptiste Douville, 30 mois de ma vie, ou quinze mois avant et quinze mois après mon voyage au Congo, ou ma justification des infamies débitées contre moi; suivie de détails nouveaux et curieux sur les mœurs et les usages des habitans du Brésil et de Buenos-Ayres, et d'une description de la colonie Patagonia, Paris, Dentu & Delaunay, Treuttel & Wurtz, Paulin and Béchet,

Références

- Ángel Justiniano Carranza, Campañas Navales de la República Argentina, vol. IV, Ministère de la marine, Buenos Aires, , 239 p., comme le montre la monnaie frappée après le combat.

- A War Betwixt Englishmen Brazil Against Argentina on the River Plate 1825-1830, Brian Vale, I. B. Tauris, page 137, chapter 14

- 34°09’29’’S - 58°15’10’’O

- 33°21’38’’S-58°25’07’’O

- 33°49’29’’S-58°25’44’’O

- Carranza : p. 232 (Apuntes de Familia, Seguí)

- 298 (Memorias de Brown).

- Rodríguez, Horacio, « Leonardo Rosales ».

- Carranza : p. 234 (Diario de Tomás Espora).

- Carranza, p. 235.

- Carranza, p. 236 (Apuntes de Familia, Seguí).

- Carranza p. 299 (Memorias de Brown)

- Toscano, Jorge, Victoria Argentina en el Juncal, Boletín del Centro Naval No 815, 2006, p. 473.

- Les sources concernant les navires brésiliens sont difficiles à analyser et ne se recoupent pas systématiquement. Les sources primaires ont été privilégiées : Carranza, p. 185-186 (acquisition des prises), p. 236-237 (Notes familiales, Seguí), p. 237-238 (Parties du combat), p. 300-302 (Mémoires de Brown), p. 247 (inventaire du personnel, des fournitures et du ravitaillement des navires rendus à la province d'Entre Ríos). Le reste des informations provient de Jorge Toscano, « Victoria Argentina en el Juncal », Boletín del Centro Naval, no 815, , p. 473-477 dont les informations recoupent celles de Brian Vale, Una guerra entre ingleses et les détails donnés sur les deux flottes dans « Historical Handbook of World Navies » et « Navíos de Guerra » sur le site naval.com.br.

- Jorge Toscano, « Victoria Argentina en el Juncal », Boletín del Centro Naval, no 815, , p. 473.

- Jorge Toscano, p. 474

- Toscano, p. 475.

- Carranza p. 237 (Apuntes de Familia, Seguí), et p. 300 (Memorias de Brown)

- Carranza, p. 238 sq.

- Carranza p. 234 (Apuntes de Familia, Seguí), p. 299-300 (Memorias de Brown)

- Toscano, p. 476.

- Toscano, p. 477

- Carranza, p. 237-239 (partes de la batalla), p. 300-301 (Memorias de Brown)