Col de l'Iseran

Le col de l'Iseran se situe à environ 2 764 m d'altitude, dans le département français de la Savoie. Premier col routier des Alpes françaises par son altitude, c'est même le plus haut col de montagne routier de toutes les Alpes. La route qui le traverse, reliant les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, est fermée l'hiver et imbriquée durant cette saison au milieu des pistes de ski de Val-d'Isère. Construite durant l'Entre-deux-guerres, elle est devenue un haut lieu du Tour de France. Le col de l'Iseran se situe aux portes du parc national de la Vanoise.

| Col de l'Iseran | |||

La signalétique du col de l'Iseran en été. | |||

| Altitude | 2 764 m[1] | ||

|---|---|---|---|

| Massif | Vanoise / Alpes grées (Alpes) | ||

| Coordonnées | 45° 25′ 02″ nord, 7° 01′ 51″ est[1] | ||

| Pays | |||

| Vallée | Vallon de l'Iseran (Tarentaise) (nord-ouest) | Vallon de la Lenta (Maurienne) (sud) | |

| Ascension depuis | Bourg- Saint-Maurice | Bonneval- sur-Arc | |

| Déclivité moy. | 4,1 % | 7,3 % | |

| Déclivité max. | 10,3 % | 11,1 % | |

| Kilométrage | 47 km | 13,4 km | |

| Accès | D902 | D902 | |

| Fermeture hivernale | octobre-mai | ||

| |||

Géographie

Le col est signalé par la voirie à 2 770 mètres d'altitude mais est indiqué, suivant les cartes, à 2 764 m[1]. Il s'agit du plus haut col de montagne routier des Alpes et de France. Ce n'est pas la plus haute route des Alpes car celle de la cime de la Bonette atteint les 2 802 m d'altitude, mais il ne s'agit cependant pas d'une route de col. La route du glacier de l'Ötztal (en) en Autriche atteint 2 829 m d'altitude.

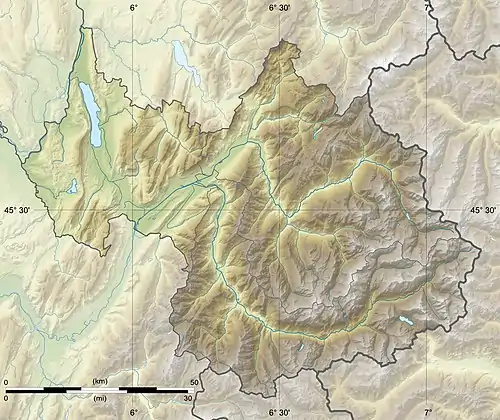

Il est situé en Savoie dans le parc national de la Vanoise, entre le massif de la Vanoise et les Alpes Grées. Il relie les vallées de l'Arc (Maurienne) et de l'Isère (Tarentaise, pour la partie amont). Le col est dominé par la pointe des Leissières (3 041 mètres).

Histoire de la construction de la route

Il s'agissait au XVIIe siècle d'un sentier muletier servant notamment à apporter les fromages du Beaufortain sur les marchés du Piémont en empruntant ensuite le col du Mont-Cenis. C'est en 1912 que la décision fut prise d'inclure cet itinéraire dans la route des Grandes Alpes. En 1929, les travaux de ce tracé routier d'une longueur de 29 kilomètres nécessitèrent l'emploi de 600 ouvriers. Le président de la République Albert Lebrun inaugura cette route le 10 juillet 1937 et cette même année, la Poste française émit un timbre pour cette ouverture[2].

Une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Toute-Prudence est édifiée en 1939, selon les plans de l'architecte savoyard Maurice Novarina[3]. Celle-ci est labellisée « Patrimoine du XXe siècle ».

Activités

Protection environnementale

Le col de l'Iseran a été inclus dans le parc national de la Vanoise dès sa création en 1963. La réserve naturelle de l'Iseran, d'une surface de 1 505 hectares, créée par la même occasion, fut déclassée en 2000[4] après des discussions entre l'État et les acteurs locaux en échange de la création de la réserve naturelle de la Bailletaz (495 hectares)[5] et de la signature d'un arrêté préfectoral de protection de biotope concernant 250 hectares autour du col.

Sports d'hiver

La route d'accès est fermée pendant la saison hivernale. Le site est alors utilisé comme partie intégrante du domaine skiable de Val-d'Isère. Du col, on accède notamment aux remontées mécaniques du glacier du Grand Pisaillas, au plus haut du domaine de la station avalline, à plus de 3 000 m d'altitude. En redescendant vers la vallée, la piste rouge Germain Mattis emprunte sur une partie de son tracé la route enneigée en direction du village du Laisinant à Val d'Isère.

Tour de France

Dès l'année qui a suivi son inauguration, le Tour de France passa par le col de l'Iseran, puis encore l'année suivante, en 1939, dans un contre-la-montre[6]. Au total, le Tour l'a franchi à 8 reprises, dont 6 depuis 1947, seulement deux fois par la vallée de la Maurienne (1963 et 2019), versant sud, considéré comme le plus difficile[6]. Le directeur du tour, Christian Prudhomme, compare la fin de la montée, à partir de Bonneval-sur-Arc, à la montée de L'Alpe d'Huez avec pratiquement les mêmes pentes et la même distance (13 km), sauf qu'elle débute à une altitude de 1 800 mètres[6]. Le col est classé hors catégorie depuis 1992. Parmi les moments marquants de l'histoire de ce col sur la Grande Boucle figurent l'abandon de Louison Bobet pour son dernier Tour de France en 1959 après avoir franchi le sommet[7], la longue chevauchée victorieuse de Claudio Chiappucci jusqu'à Sestrières lors du Tour 1992[8], l'annulation de ce col et l'étape raccourcie en raison de la neige[9] sur le Tour de France 1996, puis la neutralisation de la fin de l'étape devant mener à Tignes après le passage du col avec temps pris au sommet pour le général et l'absence de vainqueur d'étape en 2019, en raison d'un orage de grêle et d'une coulée de boue rendant la route impraticable entre Val d'Isère et le lac du Chevril. Voici les coureurs qui ont franchi les premiers le col[10] :

Tour de l'Avenir

L'ascension du col de l'Iseran, au départ de Val d'Isère, fut effectuée au début de la 7e étape du Tour de l'Avenir 2016. La même ascension fut au programme du début de la 10e étape du Tour de l'Avenir 2018 ; cependant les organisateurs annulèrent le passage au col de l'Iseran en raison de verglas sur la route du col[11]. L'étape fut amputée de 35 km et le départ déplacé à Bessans[12].

Profil de l'ascension

Avec 47,6 km depuis le dernier rond-point de Bourg Saint-Maurice (809 m)[13], le col de l’Iseran est sur son versant nord le plus long col de France[7]. Mais les 9 premiers km jusqu’à Viclaire sont assez faciles, si ce n’est une petite montée de plus de 2 km pour parvenir à Séez. Ensuite, la route s’élève avec quelques lacets en passant par Sainte-Foy-Tarentaise et jusqu’à la sortie de la Thuile, avec des pourcentages de 6 à 8 %[14]. Suivent 6 km plutôt roulants avant que reviennent des pentes à 7 % sur les 3 km qui précèdent le barrage de Tignes[7]. On accède au lac du Chevril (1 790 m) après plus de 23,5 km d’ascension. On trouve ensuite une portion presque plane entre le barrage de Tignes et Val d’Isère[14] mais qui peut être rendue pénible par une succession de paravalanches et tunnels ainsi qu’une forte circulation automobile[15].

C’est pourquoi nombre de cyclistes préfèrent démarrer de Val d'Isère où à partir du rond-point face à l'office de tourisme (1 826 m), il reste 16,1 km à 5,8 %. Si les deux premiers kilomètres qui débutent ne sont pas difficiles[16], une portion à 7 % commence juste avant le hameau du Fornet et son téléphérique (1 946 m)[17], suivie par un peu plus d’un kilomètre à près de 6 %, alors que cette portion est exposée au vent et souvent de face lorsque c’est le cas[18]. Cependant un bon replat précède le pont Saint-Charles[16] (2 056 m)[19] au km 4,9 mais les pourcentages sont plus réguliers par la suite, et les lacets se succèdent, permettant de surplomber Val d’Isère. Les deux kilomètres qui suivent le pont Saint-Charles grimpent à plus de 7 % avant que la déclivité ne baisse légèrement, avec une pente de près de 5,5 %[18]. Toutefois, si le vent a été de face durant les cinq premiers kilomètres, là il sera majoritairement de dos. Juste après avoir passé sous la gare du Signal (2 308 m), appelée aussi chalet du Molard, au km 8,8, une borne indique un pourcentage de 4 % mais ceci est trompeur : il y a une courte descente[18] suivie presque immédiatement d'un court passage à 10 %[20], l’un des plus raides de l’ascension. Mieux vaut donc ne pas mettre de grand braquet pour ne pas se laisser surprendre. La route grimpe à nouveau dans des pentes avoisinant les 6 et 7 % par la suite avec plusieurs remontées mécaniques. De là commence une série d’épingles[18], sous la tête du Solaise (2 558 m)[21] et la crête de Lessières, série qui permet de voir plus bas le lac du Chevril[15] et le mont Pourri (3 779 m) plus loin que Val d’Isère et ces lacets aboutissent au belvédère de la Tête de l’Arollay (2 533 m[21], que l'on nomme aussi belvédère de la Tarentaise) et ses trois tables d’orientation à côté de la route, au km 12,6. De là, on aperçoit le col encore distant de 3,5 km. L’oxygène se raréfie et l’ultime kilomètre, juste après avoir franchi un petit lac, affiche 8 % de moyenne ; ce qui n’est pas tout à fait exact sachant que les bornes ont été calculées pour une altitude de 2 770 m alors que l’altitude officielle du col est de 2 764 m.

Le pont Saint-Charles (2 056 m).

Le pont Saint-Charles (2 056 m). Des lacets et des pentes à 7 % avant d'arriver à la gare téléphérique du Signal.

Des lacets et des pentes à 7 % avant d'arriver à la gare téléphérique du Signal. Lacets entre la tête de Solaise (2 558 m, à côté des remontées mécaniques) et la crête de Lessières.

Lacets entre la tête de Solaise (2 558 m, à côté des remontées mécaniques) et la crête de Lessières.

Petit lac dans l’ultime kilomètre d’ascension.

Petit lac dans l’ultime kilomètre d’ascension.

Le versant sud a un total de 32,3 km de longueur depuis le carrefour de la D902 et de la D1006 à Lanslebourg-Mont-Cenis (1 398 m)[22] en passant par Lanslevillard, avec quelques bons pourcentages dans le col de la Madeleine (1 746 m)[20], montée irrégulière mais avec une courte portion à 10,5 %[23], et homonyme d’un autre géant routier des Alpes souvent emprunté par le Tour de France. Mais comme une fois parvenue sur le plateau de Bessans, la route qui précède Bonneval-sur-Arc est quasiment plate sur près de 10 km[20] - [23], on considère Bonneval-sur-Arc (1 785 m), classé parmi les plus beaux villages de France, comme le vrai départ de l'ascension. À partir de là, il reste 13,4 km sur ce versant pittoresque[24] et plus pentu que le versant nord. Une grande partie de l’ascension s’effectue au milieu des alpages. La route de la montée apparaît d’entrée sur la montagne à gauche. Les quatre premiers kilomètres s’effectuent sur des pentes rectilignes entrecoupées d’un lacet permettant rapidement de dominer Bonneval-sur-Arc, dans des pourcentages compris entre 7 et 9 %. Après cette entame, un replat à 3 % pendant un kilomètre environ permet de rejoindre la chapelle Saint-Barthélemy[18] et un pont (2 138 m)[25] enjambant le torrent de la Lenta, 5,2 km après Bonneval-sur-Arc. Cette courte portion plus facile est rapidement suivie par l’un des passages les plus raides de la montée : une ligne droite à plus de 9 % après avoir dépassé un lacet et une ancienne maison communale au lieu-dit Pied Montet (2 275 m)[25] au km 6,9. Elle est suivie par un autre kilomètre à 8 % avant que la route devienne à nouveau plus roulante, avec une portion à 4 % passant notamment par le pont de l'Oulietta (2 476 m)[26] et un court tunnel et permettant d’accéder au pont de la Neige (2 528 m)[26] après 10,7 km d'ascension. Mais à partir de là, la difficulté se corse à nouveau et les deux derniers kilomètres affichent respectivement 10[6] puis 8 %. Comme pour le versant précédent, ce dernier pourcentage doit être relativisé vu la différence entre l'altitude du panneau au sommet et celle officielle de l'IGN.

Lacet après Bonneval-sur-Arc.

Lacet après Bonneval-sur-Arc. Vue à 3,5 km du sommet sur le torrent de la Lenta plus bas, une portion à 9 % plus bas à gauche, et l’Albaron (3 638 m) au fond.

Vue à 3,5 km du sommet sur le torrent de la Lenta plus bas, une portion à 9 % plus bas à gauche, et l’Albaron (3 638 m) au fond. Pont de l’Oulietta et tunnel.

Pont de l’Oulietta et tunnel. Plus bas le pont de la Neige (2 528 m).

Plus bas le pont de la Neige (2 528 m). Pente à 10 % dans l’avant-dernier kilomètre d’ascension. Devant des coureurs de l'Ice Trail Tarentaise.

Pente à 10 % dans l’avant-dernier kilomètre d’ascension. Devant des coureurs de l'Ice Trail Tarentaise.

Le col est entouré par les montagnes : la pointe de Lessières (3 041 m) et son tunnel juste en aplomb, la Tsanteleinaz (3 602 m) au nord, le signal de l'Iseran (3 237 m), la pointe des Montets (3 428 m) à l’est, puis plus loin l’Albaron (3 638 m) et la pointe de Charbonnel (3 752 m) au sud et la pointe de Méan Martin (3 330 m)[27] au sud-ouest, ce qui n’empêche pas le vent, souvent très frais à cette altitude où il reste de fait parfois des névés même en été.

Randonnée pédestre

Le col est franchi par le sentier de la Grande Traversée des Alpes dont il est le point culminant. Plusieurs lieux sur la route du col (pont Saint-Charles et autres...) sont des points de départ de randonnée.

Autres sports

Le col de l'Iseran est un haut lieu de passage sur l'Ice Trail Tarentaise, qui se déroule chaque mois de juillet depuis 2011 à Val d'Isère. Les trailers, qui viennent du col des Fours (2 976 m) et du pont de la Neige, se ravitaillent au restaurant La Cascade plus loin que le col et grimpent jusqu'à l'aiguille de Pers (3 386 m), voisine de la Pointe des Montets. De là ils descendent jusqu'au col de l'Iseran où les attend un nouveau ravitaillement puis grimpent jusqu'au tunnel des Lessières (3 000 m) avant de redescendre finalement vers Val d'Isère.

Annexes

Articles connexes

- Route des Grandes Alpes

- Col de la Leisse, autre passage entre la Tarentaise et la Maurienne.

Bibliographie

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Géologie des environs du col de l'Iseran

Notes et références

- « Col de l'Iseran » sur Géoportail (consulté le 10 avril 2019).

- Timbre : ROUTE DU COL DE L'ISERAN (SAVOIE) ALT. 2769 m.

- Article de Christian Sorrel, « Une nouvelle montagne sacrée ? Catholicisme, tourisme et sports d'hiver en Savoie », p. 374, paru dans Serge Brunet, Dominique Julia et Nicole Lemaître, Montagnes sacrées d'Europe : Actes du colloque "Religion et Montagnes", Tarbes, 30 mai-2 juin 2002, vol. 49, Publications de la Sorbonne, , 427 p. (ISBN 978-2-85944-516-4, lire en ligne).

- Les revendications de liaison et "l’intangibilité" des limites d’un Parc National - Journée d'étude des Jeunes Chercheurs ICoTEM - Partage de l'espace, espaces partagés

- Les réserves naturelles du parc national de la Vanoise

- Jean-Julien Ezvan, « L’Iseran, toit d’un Tour 2019 qui donne le vertige », le figaro.fr, 24 octobre 2018.

- « Col de l’Iseran. L’empreinte de Bobet », magazine Le Cycle no 506H, juillet 2005, p. 46-49

- La Grande Boucle – 13e étape du Tour de France 1992

- (fr) Le dico du Tour - Le col de l'Iseran dans le Tour de France depuis 1947

- (fr) Mémoire du cyclisme - Le col de l'Iseran

- Nicolas Gachet, « Tour de l'Avenir: l'Iseran annulé », sur directvelo.com,

- « Le départ du Tour de l’Avenir escamoté », sur ledauphine.com, Le Dauphiné libéré,

- « Bourg Saint-Maurice » sur Géoportail (consulté le 10 avril 2019).

- Cyclings Cols – Col de l’Iseran

- « La Grande Traversée des Alpes, le guide », supplément du magazine Top Vélo n°172, p. 12-13

- Club des 100 cols – Versant nord du col de l’Iseran

- Géoportail - Téléphérique du Fornet

- Frédéric Millet, « Col de l’Iseran. Un toit mythique », magazine Le Cycle no 475, septembre 2016, p. 66-70

- « Pont Saint-Charles » sur Géoportail (consulté le 10 avril 2019).

- Alpes4Ever – Col de l’Iseran

- « Tête de l'Arollay » sur Géoportail (consulté le 10 avril 2019).

- Géoportail - Lanslebourg-Mont-Cenis

- F. Besses, « Col de l’Iseran. Le retour du géant », magazine Le Cycle no 504H, février 2019, p. 70-74

- « Le col de l’Iseran (2770m). Dans la roue de Louison Bobet », magazine Le Cycle hors-série spécial cols no 6H, avril 2013, p. 22-23

- Géoportail – Vallon de la Lenta

- Géoportail – Ponts de l’Oulietta et de la Neige

- Géo-Alp – Sommets autour du col de l’Iseran