Chronologie de la Bible

Une chronologie de la Bible est un système d'évaluation temporelle des événements relatés dans l'Ancien Testament depuis la Création (Genèse) jusqu'aux temps eschatologiques. Les « chronologies bibliques » sont un genre littéraire qui existe depuis la fin du IIe siècle av. J.-C. et se poursuit jusqu'au XIXe siècle, période où l'interprétation littérale de la Bible commence à perdre tout crédit. Elles n'ont aucun caractère scientifique. Depuis le XIXe siècle, l'exégèse biblique a permis de constater que les chiffres mentionnés par l'Écriture ont souvent un sens symbolique et que l'intention de ses rédacteurs n'est pas de fournir des indications historiques.

Par convention, l'histoire du monde commence par la Création en l'an 1 de l'année Anno Mundi (3761 avant Jésus-Christ d'après le calendrier hébraïque calculé à partir de textes massorétiques et qui est décalé d'un an (soit 3760 av. J.-C.), ou encore en 4004 av. J.-C. d'après Ussher) pour se terminer en 164 av. J.-C. par la re-dédicace du Temple par les Maccabées, marquant un cycle mondial de 4 000 ans appelé la Grande Année. Ainsi, les textes massorétiques date l'Exode 1334 années avant la re-dédicace, soit en l'an 2666 de l'AM[1] - [2] - [3] - [4][5] correspondant à l'année 2263 du calendrier hébraïque et 1446 av. J.-C. du calendrier grégorien.

Ainsi, la chronologie de la Bible n'a pas une intention historique au sens moderne[6] mais une intention théologique. Elle fonctionne comme une prophétie implicite dont la clé réside dans l'identification de l'événement final[7]. Les 4000 années de l'AM (anno mundi) sont divisées en quatre périodes d'un nombre d'années différentes, balisées chacune par un événement : l'Exode (après 2666 années), le Temple de Salomon (après 480 années), l'édit de Cyrus (en) (après 480 années) et la re-dédicace du Temple par les Maccabées (après 374 années).

- La première période est comptée à partir de la Création en l'an 1 de l'AM. Le temps qui s'écoule entre la Création et l'Exode est mesuré en additionnant l'âge des patriarches à la naissance de leurs fils aînés, puis par des déclarations expresses, et enfin par les règnes successifs des rois d'Israël et de Juda[8]. L'Exode a donc eu lieu après deux tiers de quatre mille ans après la Création, soit en l'an 2666 ou en l'an 1335 de l'anno mundi inversé (1446 av. J.-C. d'après les chercheurs);

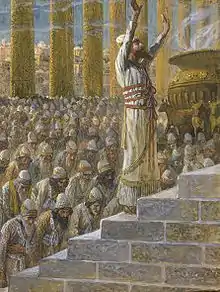

- La seconde période a duré 12 générations de 40 ans chacune, soit 480 ans, et elle se termine avec la construction du Premier Temple de Jérusalem ou Temple de Salomon, inauguré en l'an 3146 ou en l'an 854 de l'AM inversé (966 av. J.-C. d'après les chercheurs);

- La troisième période est symétrique à la seconde, soit aussi 480 ans[9] et est balisée par deux événements qui sont espacés respectivement chacun de 430 ans et 50 ans :

- 430 années se sont écoulés jusqu'au lancement de la reconstruction du Temple (second) soit en l'an 3576 ou l'an 424 de l'AM inversé (536 av. J.-C.) [8], le premier Temple ayant été détruit par Nabuchodonosor II en 587 av. J.-C.;

- 50 années se sont écoulés jusqu'à l'"édit de Cyrus (en)" promulguant la fin de l'exil babylonien, soit en l'an 3626 ou l'an 374 de l'AM inversé (486 av. J.-C.), avec entre-temps l'inauguration du Temple (second) en 515 av. J.-C.;

- Une quatrième et dernière période de 374 ans s'est écoulée jusqu'à la re-dédicace du Temple par les Maccabées en l'an 4000[10] ou en l'an 1 de l'AM inversé (164 avant J.-C.).

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'archevêque James Ussher et des chercheurs de la stature d'Isaac Newton croyaient que la date de la Création biblique était connue[11]. Au XXIe siècle, le récit de la Création par la Genèse a disparu de l'étude de la cosmologie, les Patriarches et l'Exode ne sont plus inclus dans l'étude de l'Histoire de l'Ancienne Israël[12] et il est presque universellement accepté que Josué et les Juges ont peu de valeur historique. Même la monarchie est remise en question et, bien que les chercheurs continuent de faire des propositions pour réconcilier la chronologie des Livres des rois, il existe "peu de consensus sur des méthodes acceptables pour traiter ses données contradictoires"[12][13].

Chronologies pré-massorétiques

Au cours des siècles où les textes et les canons bibliques se sont développés (en), des chronologies théologiques sont apparues à différents stades de composition, bien que les chercheurs aient avancé diverses théories pour identifier ces stades et leurs schématisations du temps. Ces chronologies incluent :

- Une chronologie "progénitrice" qui situe la naissance d'Abraham en l'an 1600 de l'AM (non-inversé) et la fondation du temple à 2800. Alfred Jepsen a proposé cette chronologie en se basant sur des textes de la Bible samaritaine et du textes massorétiques[14].

- Des chronologies distinctes peuvent être déduites de la source sacerdotale (du Pentateuque), ainsi que des auteurs sacerdotaux de livres bibliques ultérieurs[15] et d'histoire deutéronomiste, qui prétendent établir la chronique des règnes des rois de Juda et d'Israël (avec quelques témoignages historiques significatifs corroborant, voir ci-dessous et voir Histoire de l'ancien Israël et de Juda).

- La chronologie de Néhémie, conçue pour montrer 3 500 ans de la création à la mission de Néhémie. Northcote dit que cette chronologie a été "probablement composée par des Lévites à Jérusalem peu de temps après la mission de Néhémie, peut-être vers la fin du Ve siècle av. J.-C. (c'est-à-dire près de 400 ans av. J.-C.)"[16]. B.W. Bousset (1900) semble aussi voir cette schématisation, mais l'appelle Proto-MT[16].

- Une chronologie proto-massorétique, façonnée par les jubilés (en), avec une représentation littéraire globale de 3 480 ans de la création à l'achèvement du Second Temple, selon B.W. Bousset qui date le Premier Temple à 3 000 ans.

- La chronologie de Saros date à 3 600 ans le premier temple et à 4 080 ans de la création jusqu'à l'achèvement du deuxième temple. Ce schéma a servi de "base à la dernière chronologie LXX et aux chronologies pré-SP Samaritan Pentateuch "[17].

Texte massorétique et Nouveau Testament selon Thomas L. Thompson

Le texte massorétique est la base des bibles juives et chrétiennes modernes. Alors que les difficultés avec les textes bibliques ne permettent pas d'arriver à des conclusions sûres, l’hypothèse la plus répandue est peut-être qu’il incarne un schéma global de 4 000 ans (une " grande année") qui consiste en la re-dédicace du Temple par les Maccabées en comme point final[9]. Deux raisons ont pu conduire à cela :

- premièrement, à l’époque des Maccabées, l’idée commune était que l’histoire humaine suivait le plan d’une "semaine" divine de sept "jours", chaque jour ayant une durée de mille ans[18] ;

- deuxièmement, une histoire de 4 000 ans - encore plus longue dans la version de Septante - établirait l’antiquité des Juifs contre leurs voisins païens[19].

| Calendrier grégorien | Date massorétique

(AM) |

Calendrier hébraïque | Événement | Remarque |

|---|---|---|---|---|

| 3761 av. J.-C. | AM 1

[Massorétique inversé : 4000] |

1 | Création (Adam) | De la Création à Abraham, le temps est calculé en additionnant les âges des patriarches à la naissance de leur premier enfant[21]. Il semble possible que la période du Déluge ne soit pas comprise dans le décompte[22] - par exemple, Sem, né 100 ans avant le déluge, "a engendré" son premier fils deux ans après, ce qui devrait lui faire 102 ans, mais Gn 11,10-11 précise qu'il n'a que 100 ans, ce qui suggère que le temps a été suspendu[23]. |

| ↕1948 ans | ↕ 1946 ans | ↕ 1895 ans | ||

| [24] | AM 1946

[2054] |

1896 | Naissance d'Abraham | La période entre la naissance du fils de Sem et la migration d'Abraham vers Canaan est de 365 ans, ce qui correspond à la durée de vie d'Hénoch, qui est de 365 ans, le nombre de jours d'une année[25]. Il y a 10 patriarches entre Adam et le Déluge et 10 entre le Déluge et Abraham - la Septante ajoute un ancêtre supplémentaire pour que le second groupe soit composé de 10 patriarches du Déluge à Terah[26]. Noé et Terah ont chacun trois fils, dont le premier est le plus important[27]. |

| ↕ 151 ans | ↕ 290 ans | ↕ 151 ans | ||

| [28] - [29] | AM 2236

[1764] |

2047 | Entrée en Égypte | La période entre l'appel d'Abraham à entrer en Canaan (AM 2021) et l'entrée de Jacob en Égypte est de 215 ans, calculée à partir des âges d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; La période en Égypte est indiquée dans Ex 12,40 comme 430 ans, bien que les textes de la Septante et la Samaritaine ne donnent toutes deux que 430 ans entre Abraham et Moïse et que Paul, l'apôtre du Nouveau Testament, est d'accord avec eux et contre la Bible hébraïque[30]. |

| ↕ 216 ans | ↕ 430 ans | ↕ 216 ans | ||

| AM 2666

[1334] |

2263 | Exode hors d'Égypte | Il existe des informations contradictoires sur le temps qu'Israël a passé en Égypte: Ex 12,40 dit 430 ans, mais Ex 6,14-25 dit qu'il ne s'agit que de quatre générations (de Lévi à Moïse); De même, Gn 15,13 prédit que l'oppression durera 400 ans, tandis que Gn 15,16 dit que les descendants d'Abraham reviendront à la quatrième génération - les alternatives ne peuvent pas être exactement comparées, mais le nombre 4 semble jouer un rôle central dans chacune d'elles[31]. L’Exode (AM 2666) se déroule exactement aux deux tiers de la période des 4 000 ans, ce qui en fait l’événement central de la chronologie[10]. C'est aussi aux deux tiers de cette période que sont les 40 « générations » de 100 ans chacune, avec Aaron, le premier Grand Prêtre, constituant la 26e génération d'Adam[9]. | |

| ↕ 480 ans | ||||

| 966 av. J.-C. | AM 3146

[854] |

2743 | Temple de Salomon | La période entre la fondation du temple de Salomon (quatrième année du règne de Salomon) et sa destruction est de 430 ans, calculée en ajoutant les règnes des rois du Royaume-Uni et du Royaume de Juda à partir de la quatrième année de Salomon[30]. La quatrième année de Salomon intervient exactement 1 200 ans après la naissance d’Abraham (Abraham est né en 1946 AM si l'on exclut les deux années du Déluge)[32] et il y a eu exactement 20 rois en Juda et en Israël après Salomon, bien que Juda dura plus d'un siècle de plus qu'Israël[33]. "Il semble très probable que [certains des rois mineurs d'Israël] n'ont servi qu'à arranger les chiffres"[34]. |

| ↕ 430 ans | ||||

| 588 av. J.-C. | AM 3576

[424] |

3173 | Exil à Babylone | La période allant de la destruction du temple (AM 3576) à l'édit de Cyrus (en)" promulguant la fin de l'Exil (AM 3626) est de 50 ans. Cette période, ajoutée aux 430 années pendant lesquelles le temple a été reconstruit, produit une autre période symétrique de 480 ans[9]. |

| ↕ 50 ans | ||||

| AM 3626

[374] |

3223 | Édit de Cyrus (en) | Les chercheurs ont établi que l'exil a duré 50 ans, mais le Livre de Jérémie compte 70 ans, "clairement pour des raisons idéologiques"[35] (le nombre 7 symbolise la perfection divine, 10 symbolise la plénitude et 7x10 donne 70 ans)[36]. Le livre d'Esdras utilise une période de 50 ans lorsqu'il place le commencement du Deuxième Temple dans la première année de Cyrus (), conformément à la loi jubilaire du Lévitique[37]. | |

| ↕ 374 ans | ||||

| 164 av. J.-C. | AM 4000

[1] |

3597 | Nouvelle dédicace du temple | La dernière période est celle des 374 années séparant l'édit de Cyrus (538 av. J.-C.) et la re-dédicace du Temple par les Maccabées ()[10]. Le cycle global de 4 000 ans est calculé à partir de ce point[38]. |

| ↑ Première et deuxième périodes des 4000 années (1 à 2000, 2001 à 4000) Tanakh ↑ ↓ Troisième période des 2000 années (4001 à 6000) Nouveau Testament ↓ | ||||

| ↕ 160 ans | ||||

| 4 av. J.-C. | AM 4160 | 3757 | Naissance de Jésus |

|

| ↕ 33 ans | ||||

| 30 ap. J.-C. | AM 4193 | 3790 | Mort de Jésus | |

| ↕ 4 ans | ||||

| 34 ap. J.-C. | AM 4197 | 3794 | Martyre d'Étienne | Le martyre d'Étienne est rapporté par Paul dans les Ac 8,2 et Ac 22,20 : « lorsqu’on répandit le sang d’Étienne, ton témoin, j’étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » |

| ↕ 10 ans | ||||

| 44 ap. J.-C. | AM 4297 | 3804 | Martyre de Jacques de Zébédée (le majeur) | Le martyre par décollation de Jacques de Zébédée (le majeur) en Palestine est rapporté dans les Ac 12,2 : « Il (Hérode) fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean», au moment de l'arrestation de Pierre. |

| ↕ 6 ans | ||||

| 49 ap. J.-C. | AM 4212 | 3809 | Concile de Jérusalem | Le Concile de Jérusalem est rapporté dans les Ga 2,12 et Ac 15,6 : « Les apôtres et les Anciens s’assemblèrent pour examiner cette affaire ». |

| ↕ 15 ans | ||||

| 64 ap. J.-C. | AM 4227 | 3824 | Martyre de Pierre | Le martyre à Rome de Pierre est rapporté dans un apocryphe, l'Acte de Pierre, XXXVIII qu'il a été crucifié la tête vers le sol : « le premier homme, dont j'ai la race à mes yeux est tombé la tête en bas »[39] - [40], ainsi que dans l'Histoire ecclésiastique, livre III, chapitre 1, verset 2 de Eusèbe de Césarée : « venu lui aussi à Rome en dernier lieu, il y fut crucifié la tête en bas »[41]. |

| ↕ 3 ans | ||||

| 67 ap. J.-C. | AM 4230 | 3827 | Martyre de Paul | Le martyre de Paul est rapporté dans la Première épître de Clément (5,7 et 6,1) qui « distingue le martyre de l'apôtre et la persécution de 64 » [42], ainsi que dans les Actes de Paul : « il tendit son cou, sans plus prononcer un mot ». Il a été décapité sur la Via Ostiense à Rome. |

| ↕ 3 ans | ||||

| 70 ap. J.-C. | AM 4233 | 3830 | Destruction du Temple de Jérusalem | La destruction du Second Temple de Jérusalem par le général romain Titus lors de la première guerre judéo-romaine (66 - 73) est rapportée dans le livre IV de la Guerre des Juifs de Flavius Josèphe. Jérusalem est rasée, sauf les trois tours du palais d’Hérode (Hippicus, Phasaél et Mariamne) et une partie de la muraille. Le Sanhédrin est dissous. Le culte sacrificiel cesse d’être célébré. |

| ↑ Nouveau Testament : Quatre évangiles,, Actes,... ↑ ↓ (Eschatologie juive) : Talmud : Sanhédrin 94a, (Eschatologie chrétienne) : Nouveau Testament : Apocalypse ↓ | ||||

| ↕ 2170 ans | ||||

| 2240 ap. J.-C. | AM 6403 | 6000 | "Fin des jours" |

|

Autres chronologies : Septante, Samaritaine, Jubilées, Seder Olam

Le texte canonique de la Bible hébraïque s'appelle le texte massorétique, un texte conservé par les rabbins juifs au début du VIIe et du Xe siècle ap. J.-C.. Il existe cependant deux autres textes majeurs, la Septante et le Pentateuque samaritain. Les livres saints originaux en hébreu biblique ont été traduits en grec ancien dit « Koinè » formant la Septante. On estime que les cinq premiers livres de la Septante, connus sous le nom de Torah ou Pentateuque, ont été traduits au milieu du IIIe siècle av. J.-C. et les autres textes restants ont été traduits au IIe siècle av. J.-C.[43].

Le texte massorétique fait en grande partie consensus, mais pas sa chronologie. Le texte samaritain est le texte préservé par la communauté samaritaine. Cette communauté a été créée quelques siècles avant J.-C. - au moment même où elle est contestée - et, à l'instar de la Septante, il diffère nettement du texte massorétique dans sa chronologie. Les chercheurs modernes ne considèrent pas le texte massorétique comme supérieur aux deux autres. Le texte massorétique a parfois manifestement tort, comme lorsqu'il est dit que le roi Saül a commencé à régner à l'âge de deux ans et a régné pendant un an[44]. De manière plus pertinente, les trois textes ont un objectif clair qui n'est pas d'enregistrer l'histoire mais d'amener le récit à un point qui représente le point culminant de l’histoire.

Dans le Pentateuque samaritain, « les généalogies et les récits ont été conçus pour assurer une chronologie de 3 000 ans, de la Création à la colonisation israélite de Canaan. Northcote rapporte qu'il s'agit de la "chronologie Proto-SP", telle que désignée par John Skinner (1910), et il spécule que cette chronologie a peut-être été rallongée pour mettre la reconstruction du Second Temple à 3900 AM, après trois phases de 1300 ans.

Dans la version Septante du Pentateuque, la chronologie israélite s'étend sur 4 777 années, de la Création à l'achèvement du Second Temple, comme le témoigne le manuscrit du Codex Alexandrinus. Ce calcul n'émerge qu'en complétant la Septante avec la chronologie des rois du texte massorétique. Il y avait au moins 3 variantes chronologique dans la Septante; Eusebius a utilisé une variante, privilégiée par Hughes et d'autres chercheurs. Northcote affirme que le modèle calendaire de la Septante avait pour but de démontrer qu'il y avait 5 000 ans entre la Création et le règne de l'Égypte ptolémaïque environ 300 ans av. J.-C.[45].

Le Livre des Jubilés du IIe siècle av. J.-C. commence avec la Création et mesure le temps en années, "semaines" d’années (groupes de sept ans) et jubilés (de sept de sept ans), de sorte que l'intervalle entre la Création et la colonisation de Canaan, par exemple, soit un multiple de cinquante : 2 450 ans[46].

Le Seder Olam Rabbah a écrit au IIe siècle ap. J.-C. un ouvrage intitulé « Grand Ordre du Monde », qui est encore couramment utilisé par les juifs, et qui retrace l’histoire du monde et des juifs de la Création au IIe siècle ap. J.-C.[47][48]. Il a divisé 900 ans en trois périodes de différentes années [49]. :

- 410 ans entre la construction et la destruction du Premier Temple;

- 70 ans entre la destruction du Premier Temple à la construction du Second Temple;

- 420 ans entre la construction et la destruction du Second Temple.

La caractéristique la plus remarquable de cette approche schématique des nombres est donnée par le raccourcissement de la durée d’existence de l'Empire Perse d'une durée historique de plus de deux siècles (200 ans) à seulement 52 ans, à l'instar des 52 années de l'exil babylonien[50].

Utilisation chrétienne et développement de la chronologie biblique

Si au XXIe siècle, la date de la Création est placée dans la chronologie en 3761 av. J.-C. et la naissance du Christ en AM 4160, ces dates ont plusieurs fois été corrigées.

Au départ, Eusèbe de Césarée (v. 260 – 340) plaça la naissance du Christ en AM 5199, et cela devint la date acceptée par l'Église occidentale[51].

Mais à l'approche de l'an AM 6000, la crainte de la fin du monde était de plus en plus forte, jusqu'à ce que Bède le Vénérable fasse ses propres calculs et découvre que la naissance de Christ a eu lieu en AM 3592, permettant ainsi de reculer la fin des temps de plusieurs siècles[51].

Martin Luther (1483-1546) ravança en l'an 4000 de l'AM la naissance du Christ qui fut fixée lors du Concile de Jérusalem en l'an 49 (cf. Actes 15), estimant que c'était le moment où la loi mosaïque a été accompli et la nouvelle ère de la grâce commencé[52]. Cela a été largement accepté par les protestants, jusqu'à ce que l'un d'entre-eux, l'archevêque anglican d’Armagh (Islande), James Ussher (1581-1656) ait calculé la date de la Création à 4004 av. J.-C.. Il n'était pas le premier à atteindre ce résultat, et sa chronologie était si détaillée que ses dates ont été incorporées dans les marges de la Bible anglaise pendant les deux cents prochaines années qui suivirent[53].

Enfin cette période théologique de 4 000 ans entre la Création et la naissance de Jésus, sera de nouveau révisé par le texte massorétique, qui termine les 4 000 ans par la nouvelle consécration du Temple en l'an 164 av. J.-C.[9].

Les rois israélites

Pour des reconstitutions détaillées de la chronologie des rois hébreux, voir Rois de Juda.

La chronologie de la monarchie, contrairement à celle des périodes précédentes, peut être vérifiée par rapport à des sources non bibliques et semble être correcte en termes généraux[35]. Cela laisse entrevoir la possibilité que les livres des rois, liant les rois hébreux par accession et durée de règne ("le roi X de Juda soit monté sur le trône la x-ième année du roi Y d'Israël et ait gouverné x ans"), peut être utilisé pour reconstituer une chronologie de la monarchie, mais la tâche s’est révélée extrêmement difficile[54]. Le problème est que les livres contiennent de nombreuses contradictions: pour ne prendre qu'un exemple, depuis que Roboam de Juda et Jéroboam d'Israël ont commencé à régner en même temps (1R 12), et depuis qu'Achazia de Juda et Joram d'Israël ont été tués en même temps (1R 9,24-27), le même temps aurait dû s'écouler dans les deux cas, mais le décompte indique 95 ans écoulés en Juda et 98 en Israël[55].

En bref, "les données concernant les synchronismes sont apparues en contradiction absolue avec les données relatives à la durée des règnes"[56].

La tentative la plus largement suivie pour concilier les contradictions a été proposée par Edwin R. Thiele dans son ouvrage intitulé The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings - Les mystérieux numéros des rois hébreux (trois éditions entre 1951 et 1983), mais son travail a été largement critiqué pour avoir, entre autres, introduit d'"innombrables" régressions, en construisant un "système complexe de calendriers" et en utilisant des modèles de calcul "uniques"; en conséquence, il suit en grande partie les chercheurs "attachés… à une doctrine d'harmonie absolue des Écritures" (la critique se trouve dans l'Introduction à l'Ancien Testament de Brevard Childs)[57]. Les faiblesses du travail de Thiele ont conduit d'autres chercheurs à continuer à proposer des chronologies, mais, selon les termes d'un commentaire récent sur les Rois, il y a "peu de consensus sur les méthodes acceptables de traitement des données contradictoires"[13].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chronology of the Bible » (voir la liste des auteurs).

- Marshall D. Johnson, The Purpose of the Biblical Genealogies : With Special Reference to the Setting of the Genealogies of Jesus, Wipf and Stock Publishers (1st ed, Cambridge University Press), , 2nd éd. (1re éd. 1969), 32– (ISBN 978-1-57910-274-6, lire en ligne)

« L’hypothèse la plus largement acceptée concernant la chronologie du texte massoretique dans son état actuel est que l’année AM 2666 pour l’Exode représente 26 2/3 générations de 100 ans ou les deux tiers d’un cycle mondial (Grande Année) de 4 000 ans. »

- Philip R. Davies, The History of Ancient Israel : A Guide for the Perplexed, Bloomsbury Publishing, , 192 p. (ISBN 978-0-567-65583-7, lire en ligne), p. 43« Plus important encore, l’Exode se produit à un point (2666) qui correspond aux deux tiers de 4 000. En ajoutant les 375 années restantes, nous arrivons - selon nos calculs - à 538 - 375 = 163 av. J.-C., date de la re-dédicace du Temple par Judas Maccabée. Bien entendu, ce calcul implique que les auteurs de la chronologie étaient au courant du chiffre exact. Il est donc possible que le point final soit l'année de la profanation (167 av. J.-C.), ou même une date un peu plus dans le futur, la date de la fin des temps attendu... Si tel est le cas, la chronologie massoretique date du deuxième siècle av. J.-C. »

- Joseph Blenkinsopp, Opening the Sealed Book : Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity, Wm. B. Eerdmans Publishing, , 315 p. (ISBN 978-0-8028-4021-9, lire en ligne), p. 87

« Enfin, il convient de noter l’hypothèse selon laquelle la chronologie biblique globale est basée sur un cycle de 4000 ans d’inspiration zoroastrienne, une « Grande Année », insérée dans le récit biblique en calculant à rebours, à partir de la purification du temple et la restauration du culte du temple en 164 av. J.-C. »

- (en) James Barr, The Oxford Companion to the Bible, New York, Oxford University Press, , 874 p. (ISBN 0-19-504645-5), p. 118–119

« Si l’Exode a eu lieu en 2666, peut-il être significatif que ce soit presque exactement aux deux tiers de 4 000 ?... Si, comme cela a été suggéré, un chiffre de 4 000 a été retenu, la chronologie biblique actuelle pourrait se baser sur la re-dédicace du Temple (164 av. J.-C.) après sa profanation par Antiochus, ce qui établirait un lien avec Daniel, ainsi qu'avec les livres d'Hénoch et des Jubilés. »

- Hughes 1990, p. 234.

- Christensen 1990, p. 148.

- Thompson 2007, p. 73–74.

- Barr 2001, p. 96–97.

- Johnson 2002, p. 32.

- Thompson 2007, p. 74.

- Barr 1987, p. 3.

- Moore et Kelle 2011, p. 81, 168.

- Konkel 2010, p. 673.

- Northcote 2004, p. 3ff..

- Sur la "chronologie sacerdotale", voir notamment Hughes, par exemple 233f.

- Northcote 2004, p. 8.

- Northcote 2004, p. 12.

- Grabbe 2002, p. 246.

- Barr 2001, p. 98–99.

- Thompson 2007, p. 75.

- Ruiten 2000, p. 124.

- Najm et Guillaume 2007, p. 6.

- Guillaume 2007, p. 252-253.

- En:Patriarchal age

- Alter 1997, p. 28.

- Davies 2008, p. 27.

- Matthews 1996, p. 38.

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Biblical_Timeline_from_Noah_to_Christ.gif

- (en) Thomas C. Nixon, The Time of the End in the Book of Daniel, AuthorHouse, , 424 p. (ISBN 978-0-7596-9326-5, lire en ligne)

- Barr 2001, p. 97.

- Davies 2008, p. 28.

- Davies 2008, p. 30.

- Davies 2008, p. 26–27.

- Auld 2010, p. 20.

- Lemche 2010, p. 95–96.

- Waltke 2011, p. 1188.

- Davies 2008, p. 24–25.

- Blenkinsopp 2006, p. 87.

- « The Acts of Peter », sur www.earlychristianwritings.com (consulté le )

- « SAINT PIERRE APÔTRE - Tombes Sépultures dans les cimetières et autres lieux », sur www.tombes-sepultures.com (consulté le )

- « Eusèbe de Césarée : Histoire ecclésiastique : III (bilingue) », sur remacle.org (consulté le )

- Baslez 2012, note 79, p. 448.

- « Septuagint », sur Encyclopedia Britannica, (consulté le )

- 1 Samuel 13: 1

- Northcote 2004, p. 14ff.

- Hughes 1990, p. 245.

- Milikowski 2011, p. 656.

- Solomon 2006, p. 61.

- Hughes 1990, p. 253.

- Hughes 1990, p. 257.

- Hughes 1990, p. 259–260.

- Hughes 1990, p. 260–261.

- Hughes 1990, p. 261–262.

- Tetley 2005, p. 2.

- Galil 1996, p. 12.

- Thiele 1983, p. 15.

- Tetley 2005, p. 4 and fn.6.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Marie-Françoise Baslez, Saint Paul, Librairie Arthème Fayard, coll. « Pluriel », (1re éd. 1991).

- Robert Alter, Genesis : Translation and Commentary, W. W. Norton & Company, , 384 p. (ISBN 978-0-393-07026-2, lire en ligne)

- A. Graeme Auld, Israel in Transition 2 : From Late Bronze II to Iron IIA, Bloomsbury Publishing USA, (ISBN 978-0-567-63840-3, lire en ligne), « Samuel, Sources, and Historiography »

- James Barr, The Oxford Guide to Ideas & Issues of the Bible, Oxford University Press, , 585 p. (ISBN 978-0-19-514917-3, lire en ligne), « Chronology »

- James Barr, « Biblical Chronology: Legend or Science? » [PDF], Ethel M. Wood lecture, (consulté le )

- Joseph Blenkinsopp, Opening the Sealed Book : Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity, Eerdmans, , 315 p. (ISBN 978-0-8028-4021-9, lire en ligne)

- Duane L. Christensen, Mercer Dictionary of the Bible, Mercer University Press, , 987 p. (ISBN 978-0-86554-373-7, lire en ligne), « Chronology »

- Philip R. Davies, Memories of Ancient Israel : An Introduction to Biblical History - Ancient and Modern, Westminster John Knox Press, , 182 p. (ISBN 978-0-664-23288-7, lire en ligne)

- (en) Israel Finkelstein et Amihay Mazar, The Quest for the Historical Israel : debating archaeology and the history of early Israel, Atlanta (Ga.), Society of Biblical Literature, , 220 p. (ISBN 978-1-58983-277-0, lire en ligne)

- (en) Gershom Galil, The Chronology of the Kings of Israel and Judah, Leiden/New York/Köln, Brill, , 180 p. (ISBN 90-04-10611-1, lire en ligne)

- Lester L. Grabbe, Judaic Religion in the Second Temple Period : Belief and Practice from the Exile to Yavneh, Routledge, , 448 p. (ISBN 978-1-134-61562-9, lire en ligne)

- (en) Philippe Guillaume, Perspectives on Hebrew Scriptures (II, Volume 5), Piscataway (N.J.), Gorgias Press, , 685 p. (ISBN 978-1-59333-612-7, lire en ligne), « Tracing the Origin of the Sabbatical Calendar in the Priestly Narrative »

- Jeremy Hughes, Secrets of the Times : Myth and History in Biblical Chronology, A&C Black, , 312 p. (ISBN 978-0-567-62930-2, lire en ligne)

- Marshall D. Johnson, The Purpose of the Biblical Genealogies., Wipf and Stock Publishers, , 344 p. (ISBN 978-1-57910-274-6, lire en ligne)

- August H. Konkel, 1 and 2 Kings, Zondervan, , 704 p. (ISBN 978-0-310-86562-9, lire en ligne)

- Gerhard Larsson, The Secret System : A Study in the Chronology of the Old Testament, Brill, , 119 p. (ISBN 90-04-03667-9, lire en ligne)

- (en) Niels Peter Lemche, The A to Z of Ancient Israel, Lanham (Md.), Rowman & Littlefield, , 303 p. (ISBN 978-0-8108-7565-4, lire en ligne)

- K.A. Matthews, Genesis 1–11, B&H Publishing Group, , 528 p. (ISBN 978-0-8054-0101-1, lire en ligne)

- Chaim Milikowski, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-973004-9, lire en ligne), « Seder Olam »

- Megan Bishop Moore et Brad E. Kelle, Biblical History and Israel's Past : The Changing Study of the Bible and History, Eerdmans, , 518 p. (ISBN 978-0-8028-6260-0, lire en ligne)

- (en) S. Najm et Ph. Guillaume, Perspectives on Hebrew Scriptures II, Volume 5, Piscataway (N.J.), Gorgias Press, , 685 p. (ISBN 978-1-59333-612-7, lire en ligne), « Jubilee Calendar Rescued from the Flood Narrative »

- Jeremy Northcote, « The schematic development of Old Testament Chronography: Towards an integrated model », Sage Publications, vol. 29, no 1, , p. 3ff. (lire en ligne [PDF], consulté le )

- (en) Jacques T. A. G. M. Ruiten, Primaeval history interpreted : the rewriting of Genesis 1-11 in the "Book of Jubilees", Leiden/Boston/Köln, BRILL, , 408 p. (ISBN 90-04-11658-3, lire en ligne)

- Norman Solomon, Historical Dictionary of Judaism, Scarecrow Press, , 576 p. (ISBN 978-0-8108-6498-6, lire en ligne)

- (en) Christine Tetley, The Reconstructed Chronology of the Divided Kingdom, Winona Lake, Ind., Eisenbraun, , 194 p. (ISBN 978-1-57506-072-9, lire en ligne)

- Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Zondervan, , 253 p. (ISBN 978-0-8254-9688-2, lire en ligne)

- Thomas L. Thompson, The Mythic Past : Biblical Archaeology and the Myth of Israel, Basic Books, (ISBN 978-0-465-01052-3, lire en ligne)

- Wayne Sibley Towner, Genesis, Westminster John Knox Press, , 296 p. (ISBN 978-0-664-25256-4, lire en ligne)

- Bruce K. Waltke, An Old Testament Theology, Zondervan, , 1040 p. (ISBN 978-0-310-86332-8, lire en ligne)

Voir également

- Histoire biblique du peuple d'Israël

- Cosmologie biblique

- Chronologie du Proche-Orient ancien

- Chronologie de Babylone et d'Assyrie (en)

- Développement du canon biblique chrétien

- Histoire de l'ancien Israël et de Juda

- Période intertestamentaire

- Royaume de Juda

- Années manquantes (calendrier juif)

- Chronologie d'Ussher