Années 580 av. J.-C.

Les années 580 av. J.-C. couvrent les années de 589 av. J.-C. à 580 av. J.-C.

Évènements

- 586 av. J.-C. : date traditionnelle de la fondation de la synagogue de la Ghriba à Djerba[1].

- : mort de Jimmu, premier empereur et fondateur mythique du Japon.

- : éclipse solaire[2] - [3].

- 585-572 av. J.-C. : règne de Zhou Jianwang, dixième roi des Zhou Orientaux en Chine[4].

- 581-549 av. J.-C. : règne de Suizei, empereur légendaire du Japon.

- : éclipse solaire[2] - [5].

Proche-Orient

- 589-568 av. J.-C. : règne en Égypte du pharaon Apriès[6].

- 589 av. J.-C. : Apriès s’empare de Gaza et attaque Tyr et Sidon. Comptant sur son appui et sur celui des Ammonites, Sédécias de Juda se révolte à la fin de l’année contre Babylone. Le prophète Jérémie tente de s’opposer à la révolte en déambulant dans Jérusalem avec un joug autour du cou pour annoncer le sort réservé à Juda. Il est emprisonné par Sédécias[6].

Siège de Jérusalem par les Babyloniens. Gravure de 1670.

- : Nabuchodonosor II assiège Jérusalem, ainsi que Tyr, Lakish et Azéqah dans la Shéphélah[7].

Nebouzaradan emmène en exil la population de Jérusalem. Gravure du XIXe siècle. Exil à Babylone. Les Judéens déportés en 597, 587 et peut-être en 581 av. J.-C. représentent l’élite de la population (notables, hauts fonctionnaires, artisans). Ils sont au maximum 10 000, 80 % de la population restant sur place. Ils sont regroupés dans plusieurs camps ou villages de Babylonie (Tel-Abib)[8]. D’autres Juifs se réfugient dans les pays voisins : Édom, Moab, Ammon, Phénicie, Philistie et Égypte. Des groupes judéens sont embauchés comme mercenaires dans diverses villes de garnison égyptiennes (Migdol, Tahpanès, Memphis et Éléphantine).

- 587 av. J.-C. : au début de l’année, l’avance d’une armée égyptienne provoque momentanément la levée du siège de Jérusalem. La libération promise aux esclaves au moment du danger est remise à plus tard et Jérémie est emprisonné. Mais l’armée d’Apriès est défaite et le siège de Jérusalem reprend, entraînant la famine et la peste. Le 29 juillet, une brèche est ouverte dans la muraille de la ville et le roi Sédécias tente une sortie de nuit vers le Jourdain et le territoire ammonite. Les Babyloniens le font prisonnier à Jéricho. Il a les yeux crevés après avoir vu ses fils égorgés devant lui, puis est emmené prisonnier à Babylone. Le général de Nabuchodonosor II, Nebouzaradan, prend Jérusalem. Il détruit le Temple et le palais royal, fait démanteler la ville, annexe le royaume et déporte une partie de la population. Il place à la tête de Juda Godolias (en) (Gedalyahu), ancien premier ministre du parti pro-babylonien et proche de Jérémie qui s’installe à Mizpa, au nord de Jérusalem. Après la prise de la ville, les Édomites occupent le sud des monts de Juda et de la Shéphélah, incluant dans leur territoire Lakish, Hébron et Ein Gedi. En octobre, le gouverneur de Juda Godolias est assassiné par Yishmaél, un prince du sang qui avait trouvé refuge auprès de Baalis, roi d’Ammon. Yishmaél déporte en Ammon les membres du gouvernement de Mizpa, tandis que ceux qui réussissent à lui échapper, dont Jérémie et son scribe Baruch, se réfugient en Égypte[7].

- 587-574 av. J.-C. : Tyr résiste aux troupes de Nabuchodonosor II[9].

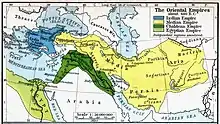

Carte de l’empire mède.

- : bataille de l’Éclipse entre le roi des Mèdes Cyaxare et le roi de Lydie Alyatte. Un traité arbitré par Nabuchodonosor II fixe la frontière entre les deux pays sur l’Halys, en Anatolie. Nabuchodonosor II occupe la Cilicie et fortifie plusieurs villes[6]. L’éclipse totale de Soleil aurait été prédite par Thalès de Milet, selon la tradition[2].

- 585-550 av. J.-C. : Astyage succède à son père Cyaxare comme roi des Mèdes[6]. Les sources sont muettes sur l’action des Mèdes pendant une trentaine d’années. Il est vraisemblable qu’ils sont occupés du côté de la Caspienne, mais les Babyloniens n’en profitent pas pour lancer des offensives contre eux.

- 585-538 av. J.-C. : occupation égyptienne de Chypre[10].

- 582 av. J.-C. : la résistance de Moab et d’Ammon aux armées babyloniennes est brisée par la déportation de nombreux Ammonites et Moabites ainsi que de quelques Judéens qui s’étaient joints à leur révolte[7].

Europe

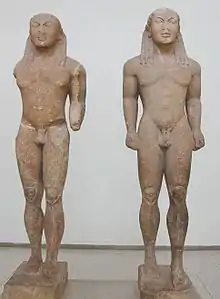

Kleobis et Biton, musée archéologique de Delphes, vers 580 av. J.-C.

- 590/588 et 586/585 av. J.-C. : anarchie à Athènes en l’absence d'archonte éponyme pendant les troubles entre l’aristocratie et le peuple qui suivent l’archontat de Solon. Damasias, élu en 582 av. J.-C., conserve sa charge pendant deux ans avant d’être expulsé par la force[11].

- Vers 590/580 av. J.-C. :

- Vers 590-580 av. J.-C. : règne de Pittacos, tyran de Mytilène, l’un des sept sages de la Grèce d’Alcée ; il prend le pouvoir après avoir renversé successivement les tyrans Mélanchros et Myrsilos avec l’aide des frères d’Alcée. Selon Diogène Laërce, Pittacos abandonne le pouvoir en 580 av. J.-C. et meurt en 570 av. J.-C.[14]. Il gracie Sappho, Alcée et quelques autres opposants de son prédécesseur, qui rentrent à Mytilène après leur exil[15].

- 588 av. J.-C. : des colons de Corinthe et de Corcyre fondent Apollonia en Illyrie[16].

- Vers 587 av. J.-C. : selon Tite-Live, c'est approximativement à cette date qu'Ambigat, roi des Bituriges et maître de la Gaule, aurait envoyé ses deux neveux, Bellovèse et Sigovèse, à la conquête de nouveaux territoires: Bellovèse aurait pris la direction de l'Italie, tandis que Sigovèse se serait dirigé vers la Germanie[17].

- 585-583 av. J.-C. : Psammétique succède à son oncle Périandre (627-585 av. J.-C.) comme tyran de Corinthe[18].

- Vers 585-575 av. J.-C. : fondation par la cité de Milet d'une colonie sur la mer Noire portant le nom d'Odessos (aujourd'hui Varna)[19].

- 584 av. J.-C. : le mot Hellènes dans son sens large apparaît écrit pour la première fois dans une inscription d’Échembrote, remerciant Héraclès pour sa victoire aux Jeux Amphictyoniques. Le texte fait référence à la XLVIIIe olympiade, ce qui permet de le dater vers 584 av. J.-C.[20].

- 583 av. J.-C. : tombe princière de Keltenblock, à la Heuneburg, sépulture féminine datée par la dendrochronologie, contenant un riche mobilier : parure composée de deux grandes fibules et d’un collier en or, pendentif en ambre, bracelets en jais, boîtes en bois, textiles et fourrures, dépôts alimentaires, ainsi qu’un chanfrein en bronze (armure pour la tête d’un cheval), objet caractéristique de la zone méditerranéenne[21].

- 582 av. J.-C. :

- assassinat de Psammétique, tyran de Corinthe. Chute de la dynastie des Cypsélides à Corinthe après l'effondrement de l'empire colonial de la cité. La tyrannie est renversée au profit d’une nouvelle oligarchie fondée sur la richesse foncière et mobilière[22].

- en Grèce, réorganisation des Jeux pythiques à Delphes et réforme des Jeux isthmiques à Corinthe qui deviennent une des grandes fêtes nationales. Un concours sportif est ajouté au concours musical à Delphes et les vainqueurs reçoivent une couronne de laurier[23]. Les Jeux isthmiques, fondés selon la légende par Thésée, se disputent désormais un an sur deux contre une fois tous les quatre ans précédemment. Une couronne de pin est remise aux vainqueurs de ces jeux.

- fondation d'Agrigente, en Sicile, sous le nom d'Acragas, par des Rhodiens venus de la cité de Géla[24].

- 582-579 av. J.-C. : Damasias, nommé archonte, tente de rétablir la tyrannie à Athènes et se maintient à l’archontat deux ans et deux mois de suite[25]. Solon quitte l’Attique pendant presque dix ans. Immédiatement, les aristocrates, les marchands et les paysans s’affrontent pour le pouvoir. À son retour, Solon condamnera fermement les Athéniens.

Notes et références

- Paul Sebag, Histoire des Juifs de Tunisie : des origines à nos jours, Paris, L'Harmattan, (présentation en ligne)

- François Clément et Viton de Saint-Allais, L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des inscriptions, des chroniques et autres anciens monuments, avant l'ère chrétienne..., Moreau, (présentation en ligne)

- Carte de l'éclipse solaire du 28 mai 585 av. J.-C.

- (en) Tan Koon San, Dynastic China : An Elementary History, The Other Press, , 533 p. (ISBN 978-983-954-188-5, présentation en ligne)

- Carte de l'éclipse solaire du 16 mars 581 av. J.-C.

- Georges Roux, La Mésopotamie : essai d'histoire politique, économique et culturelle, Seuil, , 473 p. (ISBN 978-2-02-008632-5, présentation en ligne)

- André Lemaire, Histoire du peuple hébreu: « Que sais-je ? » no 1898, Presses Universitaires de France, (ISBN 9782130611905, présentation en ligne)

- Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi et Christophe Nihan, Introduction à l'Ancien Testament, Genève, Labor et Fides, , 902 p. (ISBN 978-2-8309-1368-2, BNF 42143279, présentation en ligne)

- Yves Denis Papin, Chronologie de l'histoire ancienne, Éditions Jean-paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-346-0, présentation en ligne)

- Achille Émilianidès, Histoire de Chypre, Presses universitaires de France, (présentation en ligne)

- (en) Raphael Sealey, A History of the Greek City States : Ca. 700-338 B.C., University of California Press, , 516 p. (ISBN 978-0-520-03177-7, présentation en ligne)

- Paul Faure, Marie-Jeanne Gaignerot, Guide grec antique, Hachette Éducation Technique, , 328 p. (ISBN 978-2-01-181766-2, présentation en ligne)

- Christian Rico, Pyrénées romaines : Essai sur un pays de frontière (IIIe siècle av. J.-C. : IVe siècle ap. J.-C.), Casa de Velázquez, 418 p. (ISBN 978-84-9096-103-2, présentation en ligne)

- Luciano Canfora, Histoire de la littérature grecque d'Homère à Aristote, Desjonquères, 706 p. (ISBN 978-2-84321-487-5, présentation en ligne)

- Sapphô (trad. Yves Battistini), Odes et fragments : Edition bilingue, Gallimard, , 208 p. (ISBN 978-2-07-030027-3, présentation en ligne)

- (en) John Boardman, N. G. L. Hammond, The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, , 530 p. (ISBN 978-0-521-23447-4, présentation en ligne)

- Henri Martin, Histoire de France, vol. 1, Paris, Furne, (présentation en ligne)

- Françoise Ruzé, Le monde grec antique, Hachette Éducation Technique, , 352 p. (ISBN 978-2-01-181834-8, présentation en ligne)

- (en) Benjamin H. Isaac, The Greek Settlements in Thrace Until the Macedonian Conquest, BRILL, , 304 p. (ISBN 978-90-04-06921-3, présentation en ligne)

- David Grant, In Search Of The Lost Testament of Alexander the Great, Troubador Publishing Ltd, (ISBN 978-1-78589-953-9, présentation en ligne)

- Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, Alain Schnapp, Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, Paris, Éditions La Découverte, , 600 p. (ISBN 978-2-7071-8878-6, BNF 45608636, présentation en ligne), p. 341

- Georges Tate, La Grèce antique, Hachette Éducation Technique, , 160 p. (ISBN 978-2-01-181360-2, présentation en ligne)

- Pierre-Yves Boillet, Claire Barat, Michela Costanzi, Les diasporas grecques : du VIIIe s. au IIIe s. avant J.-C. : Capes, Agrégation, Dunod, , 224 p. (ISBN 978-2-10-058401-7, présentation en ligne)

- (en) Nancy Thomson de Grummond, Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, Routledge, , 1330 p. (ISBN 978-1-134-26861-0, présentation en ligne)

- Odile De Bruyn, La compétence de l'Aréopage en matière de procès publics : des origines de la Polis athénienne à la conquête romaine de la Grèce (vers 700-146 avant J.-C.), Franz Steiner Verlag, , 226 p. (ISBN 978-3-515-06654-9, présentation en ligne)

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.