Chemin de fer d'Épinac

Le chemin de fer d’Épinac figure au nombre des toutes premières voies ferrées construites en France. À vocation industrielle, il a été sollicité à l'administration des Ponts et Chaussées par la Société « Samuel Blum et fils »[note 1] pour relier les mines d’Épinac, en Saône-et-Loire, lui appartenant à une gare d’eau sur le canal de Bourgogne à Pont-d'Ouche, en Côte d’Or.

| Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac [puis Société anonyme des houillères et du chemin de fer d’Épinac] | |

| Création | 1829, 1850 |

|---|---|

| Disparition | 1946 |

| Fondateur(s) | Sté « Samuel Blum et fils », Deslyons de Noircarme |

| Forme juridique | Société anonyme |

Il s’agit de la dernière concession de chemin de fer accordée sous la Restauration, après celles de Saint-Étienne à la Loire, de Saint-Étienne à Lyon et d’Andrézieux à Roanne. Comme ses prédécesseurs, ce chemin de fer est conçu pour le transport de la houille mais n’a pas connu le même destin que les trois autres.

Elle était en effet isolée, non reliée à une ligne principale, et ses propriétaires n’ont pas eu les moyens de leur ambition pour créer, à partir de cette voie ferrée, un réseau concurrent à celui de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM), à laquelle elle échut après que l’État eut racheté la concession.

De construction archaïque, le PLM entreprit sa modernisation pour le seul transport de voyageurs et elle devint une portion de la Ligne de Dijon-Ville à Épinac, à une époque où déjà se posait l’avenir des lignes secondaires.

Elle connut ainsi le même sort que nombre de lignes secondaires dans l’entre-deux guerres pour finalement disparaître à l’exception d’une section de 7 km entre Bligny-sur-Ouche (départ) et Pont-d'Ouche exploitée depuis 1978 par le train touristique à vapeur « Chemin de fer de la vallée de l'Ouche »[1].

Le contexte

Rappelant, dans une bien moindre mesure, l’histoire ferroviaire du bassin houiller stéphanois, le gisement d’Épinac, fruit d’une histoire chaotique, se trouva mêlé à un vaste projet ferroviaire irréaliste[note 2].

Contexte historique

Découvert au milieu du XVIIIe siècle, le gisement d’Épinac est reconnu par un « sondeur », François Rozan, qui commence son exploitation à Résille, près d’Épinac, après autorisation donnée par l’intendant de Bourgogne en 1754. Cependant, le comte de Clermont-Tonnerre, seigneur d’Épinac, fit reconnaître ses droits sur le gisement par arrêt du Conseil, le 28 janvier 1755, dépossédant ainsi Rozan. Il fait appel à l’ingénieur des mines Mathieu qui fait construire des fours à chaux et à brique pour consommer le charbon extrait de la mine, ainsi qu’une verrerie dont la production sert à l’embouteillage des vins de la région. Mais l’affaire est mal conduite et est donnée à bail aux frères Mozer pour dix ans. Le comte de Clermont-Tonnerre ayant été dépossédé à son tour lors de la Révolution, la concession est attribuée pour 50 ans aux frères Mozer par décret le 25 thermidor an XIII (13 août 1805)[2]. La concession est devenue perpétuelle en vertu de la loi de 1810[3]. Faute de ressources suffisantes, ils cèdent l’exploitation à Piotet, officier de santé. Entre 1822 et 1825, l’exploitation est suspendue. En 1826, Piotet revend à la société « Samuel Blum et fils » la concession et dépendances, la verrerie et ses dépendances ainsi que les biens meubles du château. Le 20 novembre 1826 est créée la « Société en commandite pour l’exploitation de la houillère d’Épinac autrement dite de Résille commune d’Épinac »[note 3]. Par un additif de février 1827, la Sté « Samuel Blum et fils » fait apport à la société en commandite, de la verrerie d’Epinac et ses dépendances. La société est dissoute le 26 novembre 1827. Puis en août 1828, Jacob-Samuel et David-Samuel Blum, représentant la Sté « Samuel Blum et fils », créent avec J. B. de Joannis[note 4] (parfois écrit pas erreur Joannès) une société en nom collectif « Blum frères, Joannis et compagnie » pour la possession, l’exploitation et la mise en valeur des houillères d’Epinac. Joannis détient 1/8e de la société[4]. Mais leur association est défaite par sentence arbitrale du 3 novembre 1828 et définitivement rompue par arrêt de la Cour royale de Dijon le 16 janvier 1830[5]. Dès la fin de l’année 1828, les démarches s’effectuent au seul nom de « Samuel Blum et fils ».

Contexte socio-économique

Comme tout bassin houiller, la mine d’Épinac s’est trouvée confrontée à la question de l’amélioration de ses débouchés notamment par le transport à moindre coût de sa production vers les sites de consommation (industrie sidérurgique et métallurgique) pour faire face à la concurrence. Déjà, au XVIIIe siècle, Mathieu avait envisagé de rendre navigable l’Arroux et de relier la rivière par un canal jusqu’à Dijon[note 5]. Blum (fils) qui était en relation avec les saint-simoniens[note 6] et comme eux influencé par diverses publications au lendemain de l’Empire[6] - [7], s’intéresse à la question des chemins de fer. À cet égard, Jacob-Samuel Blum écrit deux opuscules relatifs à une ligne joignant Le Havre à Marseille[8] - [9]. Pour lui, le chemin de fer d’Épinac n’est qu’un maillon d’un projet plus vaste visant à la constitution d’un réseau ferroviaire à travers le pays[10]. L’ingénieur des mines Beaunier (1779-1835), qui construisait le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, avait été sollicité pour faire partie du conseil d’administration de la mine d’Épinac et avait accepté, pour le moins, de donner un avis sur un projet de chemin de fer[11].

Les origines de la ligne

Le 15 mars 1828, « Samuel Blum et fils » et Joannis déposent une première demande de concession d’un chemin de fer d’Épinac à Pont-d'Ouche auprès de l’administration des Ponts & Chaussées, proposant un péage de 15 centimes par tonne au kilomètre[note 7]. Les Ponts & Chaussées qui ont lancé un vaste plan de voies navigables au début des années 1820 (plan Becquey) ne pouvaient toutefois pas refuser de s’intéresser à un moyen de transport en plein essor en Angleterre et qui pouvait compléter opportunément les réseaux fluviaux et canalisés.

Bien que deux directions soient envisagées, l’une pour rejoindre le canal de Bourgogne distant de 28 km d’Épinac, l’autre vers le canal du Centre distant de 20 km, c’est finalement la première direction qui est privilégiée car la seconde fait craindre une concurrence avec les houilles du Creusot et de Blanzy. Au surplus, le canal de Bourgogne permet des relations avec les entreprises métallurgiques de la Seine et de l’Aube[13]. La double direction envisagée n’est pas sans rappeler la solution retenue pour désenclaver le bassin minier de Saint-Étienne tant vers la Loire (lignes Saint-Étienne-Andrézieux et Andrézieux-Roanne) que vers le Rhône (ligne Saint-Étienne - Lyon).

L’examen du projet

Les procédures d’examen du projet dureront deux ans, de 1828 à 1830.

L’opportunité du projet

Sollicité par l’administration des Ponts & Chaussées, l’ingénieur Eugène Berthot[note 8], d’Autun, rend le 15 avril 1828 un rapport favorable quant à l’utilité de la ligne en raison du développement de la mine par les nouveaux débouchés créés par elle, l’accroissement consécutif du trafic sur le canal de Bourgogne et l’amélioration des activités commerciales et industrielles par l’arrivée de matières premières en plus grandes quantités. Cet avis est rendu d’autant plus favorablement que Berthot est chargé par les Blum d’étudier le tracé de la voie. Cet avis est suivi par l’ingénieur en chef Lessan devant le Conseil général des Ponts & Chaussées qui décide, le 15 juillet 1828, d’autoriser les préfets à procéder aux enquêtes locales. Le Conseil retient également, la possibilité de prolonger la ligne vers le canal du Centre[note 9]. Enfin le Conseil d’État sollicité rend son avis dans les derniers mois de l’année 1828.

Les enquêtes locales

Le 2 janvier 1829, Becquey adresse aux préfets de Saône-et-Loire et de la Côte d’Or[note 10] les instructions pour mener ces enquêtes et réunir la commission locale chargée d’entendre les doléances. Il invite parallèlement Blum à remettre un avant-projet complet accompagné des plans parcellaires des propriétés à acquérir. Ces plans seront remis le 11 avril. Le projet de la voie ferrée suscite l’hostilité des populations au motif que son utilité n’est pas démontrée dans la mesure où la ligne ne sert que les intérêts de la mine d’Épinac, le gisement ne suffira pas à alimenter le trafic projeté, les routes permettent suffisamment le transport de la houille extraite et le tracé en fond de vallée sacrifie les meilleures terres. Le 30 mai 1829, est réunie la commission locale comprenant en son sein l’ingénieur ordinaire des ponts Henry Darcy qui, ultérieurement, marquera l’histoire ferroviaire de Dijon[note 11]. La commission est d’avis de ne rien changer ni au tracé ni aux plans, recommandant seulement une meilleure indemnisation d’expropriation. Le préfet de la Côte d’Or, partagé entre l’hostilité de la population et l’avis favorable de la commission décide de sursoir son avis en attendant celui du préfet de Saône-et-Loire où est implantée la mine d’Épinac, mais finalement il rend un avis favorable en suivant celui identique de son collègue.

La déclaration d’utilité publique

Le Conseil général des ponts et chaussées, réuni le 7 novembre 1829, doit examiner à la fois deux questions ; celle du tracé et celle de l’utilité publique.

La première est renvoyée dans l’attente de recevoir les profils en long et en travers de la voie. La seconde soulève le problème de confier à une initiative privée (la Compagnie des houillères) le droit exorbitant d’expropriation (porter atteinte au droit inaliénable de propriété) dans le seul intérêt de servir une entreprise particulière (le transport de la houille de la mine au canal). Pour cela il faut que la nation tire un avantage très élevé à renoncer à un pouvoir intrinsèque de la puissance publique. Cette exception ne peut se justifier que si la houille d’Épinac est d’une qualité exceptionnelle et en quantité durablement suffisante pour approvisionner le commerce. Mais pour en juger, il convient de saisir le Conseil général des mines. Pour rendre son avis, il prend connaissance du rapport rédigé à la demande de Blum par l’aspirant ingénieur Michel Chevalier[note 12] (adepte de la doctrine saint-simonienne et qui connut par la suite un parcours professionnel et politique de premier plan) et contrôlé par l’ingénieur Payen ainsi que par l’ingénieur De Rozière, chef de la circonscription minière dont relève Épinac. Leurs rapports sont étudiés en décembre 1829[2]. Tous trois estiment, à des variantes près quant à l’étendue du gisement et à sa réserve ainsi que sur l’abaissement du prix de la houille engendré par un coût de transport réduit, que l’exploitation accrue de mine d’Épinac par l’effet du chemin de fer et du canal de Bourgogne aura des effets très favorables sur les nombreuses usines de la Côte d’Or, de la Haute-Marne, du Doubs et du Haut-Rhin dont l’ensemble constitue la plus importante zone métallurgique du pays. Grâce à la voie ferrée les débouchés des mines d’Épinac seront considérablement étendus, pour le plus grand bien des industries[note 13] - [note 14]. Le Conseil des Mines se déclare donc favorable à l’utilité publique.

Fort de cet avis, le Conseil général des Ponts & Chaussées rend, le , un avis favorable à la déclaration d'utilité publique, d’autant qu’il avait reçu entretemps les plans et profils demandés.

Modalité d’attribution de la concession

Deux modalités s’offraient à l’administration ; soit une concession directe avec soumission, soit une adjudication avec un cahier des charges. Le projet ne pouvant intéresser que la Compagnie d’Épinac, la concession directe n’était pas de nature à provoquer des abus (la même solution avait été retenue pour le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire). Par suite, la concession à perpétuité est attribuée à « Samuel Blum et fils » par ordonnance royale du roi Charles X en date du [14] - [15] - [16]. La construction de la ligne est à la charge du concessionnaire sans prêt, subvention ou garantie d’intérêt. L’administration se réserve un droit de regard sur la construction et l’exploitation.

La construction

La ligne ne fut pas construite par la Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac, mais par Jacob-Samuel Blum lui-même[note 15] à l’issue d’une transaction particulière.

La Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac

Dès le 21 août 1829[18], les Blum, contre la somme de 800 000 F, vendent à Deslyons de Noircarme[19], propriétaire et industriel verrier à Saint-Omer, les mines et les terres d’Épinac avec les droits à la concession du chemin de fer en cours d’examen. Par la suite, tous deux s’engagent à former une société, à savoir la « Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac »[note 16], au capital de 6 MF (soit 600 actions de 10 000 F[note 17]) dans laquelle Deslyons de Noircarme apporte les biens et droits qu’il a reçu des Blum, une somme de 600 000 F au titre du fonds de roulement et l’engagement à la construction du chemin de fer[note 18]. En contrepartie, Deslyons de Noircarme reçoit la presque totalité des actions de la société constituée le 5 octobre 1829. Toutefois, dès le 9 décembre 1830, un dénommé Bocquet[note 19] se substitue à Deslyons de Noircarme dans toutes ses obligations. Jacob-Samuel Blum prenait à forfait la construction de la ligne moyennant la somme de 1 450 000 F pour l’achat des terrains et la construction elle-même. Blum opère ainsi pour le compte de la Compagnie.

Par la suite, parmi les actionnaires de la Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac, on trouve le banquier d’origine suédoise Jonas Hagerman, résidant à Paris, qui ne fut pas étranger, comme nombre d’acteurs de la Haute banque à l’époque, à l’histoire des chemins de fer. En effet, propriétaire, avec Mignon, des terrains de Tivoli à Paris, il aménagea le quartier de l’Europe[20] où s’installa le premier débarcadère du Paris-Saint Germain, et il fut l’un des financiers du Paris-Orléans. C’est à sa mort, en 1839, que les intérêts représentés au conseil d’administration du Paris-Orléans changèrent de main au profit du groupe dirigé par Bartholony et au détriment de Lecomte, l’initiateur de la ligne[21]. Hagerman était également actionnaire du canal de Bourgogne. Les milieux d'affaires châlonnais ou dijonnais sont absents du capital de la compagnie.

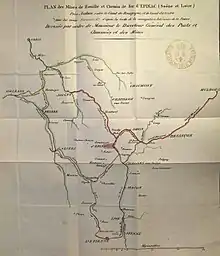

Le tracé

La ligne débute au puits du Curier (cote 340) à peu de distance du bourg d’Épinac[22]. Elle franchit la limite du département de la Côte d’Or, remonte la vallée du Molinot, traverse la route nationale 6 près d’Ivry-en-Montagne, et atteint le faîte de Cussy-la-Colonne (cote 493). Elle passe ensuite non loin de la colonne romaine puis, en face de Montceau-et-Écharnant, descend vers la vallée de l’Ouche en passant par Écutigny, Vic-des-Prés et Bligny-sur-Ouche (cote 353). Enfin après avoir passé Thorey-sur-Ouche, elle rejoint Pont-d'Ouche (cote 335) où sera construite une gare d’eau sur le canal de Bourgogne.

La ligne est à voie unique, avec des « croisières » (terminologie de l’époque pour désigner des évitements)[23] de 120 m de long tous les 4 000 mètres. Les courbes sont nombreuses mais jamais inférieures à 300 m. La voie, à écartement standard (pour autant qu’à l’époque cette notion fut partagée par tous les constructeurs[24]), est constituée de rails en fer laminé d’un poids de 13 kg/m posés sur des dés en pierre au moyen de coussinets. La plateforme est large de 4 m. Le profil en long dénote le caractère primitif de la ligne à l’instar de celles entre Saint-Étienne et la Loire. Composée de trois sections (Épinac-Ivry, Ivry-Montceau, Montceau-Pont-d'Ouche), le profil comporte deux plans inclinés ; orienté vers Épinac, le premier est situé avant Ivry sur une distance de 350 m pour une pente de 12 ‰, le second orienté vers Pont-d'Ouche est situé à Montceau sur une distance de 800 m pour une pente de 4,5 ‰[25] - [26]. Le premier plan incliné est alimenté par une machine à vapeur stationnaire d’une puissance de 20 cv. Le second plan incliné est automoteur[27] ; les wagons chargés descendant font remonter les wagons vides.

Les travaux

Les travaux de construction sont dirigés par Berthot, ingénieur des Ponts & Chaussées, Bonnet, ingénieur civil, ainsi que par Fantet et Bodson ingénieurs des mines d’Épinac. Selon l’acte de concession de 1830, ils devaient être terminés au plus tard trois ans après, soit le 7 avril 1833. Ils débutent en juin 1830 sur la section Épinac-Ivry, mais prennent du retard. Début 1832, les travaux sont réalisés d’Épinac à Yvry, de même que la machine à vapeur pour actionner le plan incliné d'Yvry est installée[12]. En avril 1832, évoquant les conséquences néfastes de la Révolution de 1830 et alors que la voie atteint tout juste la route nationale 6, Blum demande la prorogation du délai jusqu’au 7 avril 1835. Legrand, qui avait succédé à Becquey à la tête des Ponts & Chaussées, voulut s'entourer d’avis qui rendirent compte que Blum ne se pressait guère d’indemniser les propriétaires expropriés ni de payer les entrepreneurs de travaux[note 20]. Le Conseil général des Ponts & Chaussées, peu attentif aux récriminations d’ordre privé contre Blum, estime cependant, dans sa séance du 23 février 1833, ne pas devoir accorder cette prorogation au-delà de 1835. Finalement la ligne est achevée en 1835 mais compte tenu d’éboulements provoqués par des inondations et les gelées, la ligne n’est véritablement praticable dans son entier qu’en novembre 1836.

La réception de la ligne

À la fin des travaux, la Compagnie d’Épinac demande aux Ponts & Chaussées d’organiser la réception de la ligne, c'est-à-dire de vérifier si la construction répond à toutes les dispositions des clauses de soumission annexées à l’ordonnance relative à la concession. Blum proteste de cette exigence, arguant que les textes de 1830 ne la justifiaient pas. Les Ponts & Chaussées, s’appuyant sur les dispositions de l’article 13 des clauses de soumission, procèdent à la reconnaissance et à la réception de la ligne, sollicitant l’avis de l’ingénieur en chef Hurel et de l’ingénieur ordinaire Henry Darcy. Leur rapport daté du est défavorable au regard de négligences dans certains travaux pour l’écoulement des eaux et le franchissement des routes. Un délai supplémentaire est accordé pour remédier à ces désordres. Ce n’est qu’en juin 1837, que Hurel estime satisfaisant les travaux réalisés permettant au Conseil général des Ponts & chaussées d’homologuer la ligne, le . Le prix de revient de la ligne fut d’environ 58 000 F par kilomètre.

Avec la réception de la ligne, l’histoire de la ligne d’Épinac s’émancipe de celle des Blum, son initiateur.

Entre le dépôt de la demande de concession et l’ouverture officielle de la ligne, près de dix ans se sont écoulés (1828-1837).

L’exploitation

À l’exception des plans inclinés, la traction est, à l’origine, animale. Par contrat avec les exploitants agricoles aux alentours d’un secteur déterminé, des chevaux ou des bœufs tiraient les convois quand les travaux agricoles n’étaient pas urgents. Parfois même la gravité suffisait de Cussy à Ivry ou du bas Montceau à Bligny, sous la sauvegarde des préposés aux freins. Il fallut également remplacer les dés en pierre qui assuraient mal l’écartement uniforme des rails.

C’est à l’occasion de la transformation de la Compagnie en « Société anonyme des houillères et du chemin de fer d’Épinac », en 1850, que l’emploi de locomotive à vapeur est décidé. Il est à noter que l’on retrouve dans le nouvel actionnariat (assemblée générale des 3 août et 26 novembre 1850), les héritiers Hagerman (hoirie de Jonas Hagreman) et, parmi les membres du conseil d’administration, l’un de ses gendres, Renouard de Bussière[28].

Les premières locomotives sont mises en service entre Épinac et le plan incliné d’Ivry, vers le milieu de l’année 1855. Cependant, à la suite de tracasseries des riverains au regard de l’imperfection de la clôture de la ligne et d’un accident mortel à un passage à niveau à Ivry, l’administration oblige la société à présenter des plans complets des aménagements à réaliser. Elle accroissait ainsi son contrôle sur la ligne, tant sur l’exploitation que sur la traction. Ce n’est que le que l’administration autorise la traction par locomotive entre le puits Curier et le premier plan incliné, puis entre ce premier plan incliné et le second. Pour la dernière section, de Montceau à Pont-d'Ouche, les négociations pour l’emploi de locomotives à vapeur débutent en 1859 pour être autorisées le .

Les deux premières locomotives sont commandées au Grand Hornu, en Belgique, et livrées en 1855. Elles portaient les noms « Arroux » et « Ouche ». Un second lot de quatre locomotives est commandé à André Koechlin & Cie à Mulhouse et livrées successivement en 1856 et 1859. Elles portent les noms « Doubs », « Saône », « Yonne » et « Adrée ».

Cinq ans ont ainsi été nécessaires pour l’utilisation de locomotives à vapeur à la traction des convois sur les différentes sections de la ligne (1855-1860).

Peu après sa transformation en société anonyme, une réglementation est édictée en 1858 : un règlement général, applicable à tout le personnel des mines et de la voie ferrée, six règlements particuliers, dont un spécifique à la voie ferrée.

Le trafic

Exclusivement industriel, le chemin de fer ne transporte que le charbon et le coke des mines d’Épinac à la gare d’eau de Pont-d'Ouche. Le tonnage transporté qui est passé de 500 tonnes à 1 750 tonnes entre 1830 et 1835, s’élève rapidement par la suite : 53 000 T en 1837, 76 000 T en 1845, 160 000 T en 1860[note 21]. Le succès semble donc au rendez-vous. D’autant que les prévisions de Blum et Chevalier se réalisent puisque la houille se dirige tant vers Montbard et les usines du Châtillonnais que vers Dijon et les régions de l’est[note 22]. La voie ferrée sert également la verrerie en transportant le sable depuis Pont-d'Ouche. Mais il n’y a quasiment pas de transport de produits agricoles et encore moins de service voyageur (gare, horaire), même si la société laisse monter gratuitement dans les wagons les habitants le long de la ligne. Seul le service postal est assuré.

Le déclin

Au tournant des années 1860, la prospérité des houillères de la région laisse augurer les plus grands espoirs bien que la question des débouchés, et donc des transports, soit toujours d’actualité compte tenu de l’accroissement de la production.

Les ambitions irréalistes

Les houillères d’Épinac voient dans l’extension du réseau local de la Compagnie PLM, formée en 1857, un concurrent redoutable. En 1862, cette dernière construit une ligne de Chagny à Moulins et envisage de construire, contre une subvention de 8 MF de l’État, une ligne de Chagny à Nevers par Santenay, Nolay, Épinac, Autun et Étang-sur-Arroux.

Face à cette concurrence, la Société des houillères d’Épinac pense pouvoir adjoindre à son programme industriel minier un vaste programme ferroviaire et commercial. À cette fin, elle conçoit, avec l’appui de capitaux britanniques[note 23] et pour le même montant de subvention, une « Société des chemins de fer de l’Autunois » qui reprend à son compte le chemin de fer d’Épinac en le prolongeant jusqu’à Velars (25 km) où il se raccorderait à la ligne Paris-Lyon et sollicite la construction de la ligne Santenay-Etang. Le , une demande en ce sens est déposée auprès du ministre des Travaux publics faisant valoir les mêmes arguments économiques de développement que ceux développés en 1828-1829.

Devant le peu d’empressement du ministre, la société complète son projet, en janvier 1863, par une troisième ligne d’Épinac à Semur et Montbard. La société envisage de la sorte un véritable réseau à l’intérieur du territoire du PLM. Ces projets soulèvent l’enthousiasme des populations locales. Consciente du danger, la Compagnie PLM intervient auprès du gouvernement et se fait attribuer la ligne Santenay - Étang avec une subvention réduite à 5 MF (loi du 23 avril 1863). Cette décision marque la fin des ambitions du projet ferroviaire de la Société des chemins de fer de l’Autunois.

Cependant, la Société des houillères d’Épinac ne renonce pas à son ambition mais la réduit, en juin 1863, au seul prolongement jusqu’à Velars, à ses frais et sans garantie de l’État, tout en s’engageant à moderniser la ligne primitive pour en faire une véritable voie ferrée moderne. Le gouvernement voulant, sans doute, tenir la balance égale entre le PLM et société d’Épinac ordonne de soumettre à enquête cette proposition. La commission d’enquête rend un avis favorable qui n’est pas suivi par le ministre des Travaux publics, Armand Béhic, hostile à ce projet en raison de la concurrence de la ligne de Dijon à Chagny déjà construite et de la faiblesse des populations desservies. Ce n’est que grâce à l’entremise du maréchal Mac Mahon, propriétaire du château de Sully près d’Épinac et ardent défenseur des industries de la région, qu’un décret impérial du autorise le prolongement, la rectification de la ligne primitive et le raccordement de la ligne Santenay-Étang à Épinac ; l’ensemble formant une seule et même concession. Enfin, élément important, la Société des houillères est dispensée du versement d’une caution en contrepartie de l’abandon du caractère perpétuel de la concession originelle de 1830, ramenée à 99 ans[30]. Le , l’assemblée générale de la Société des houillères donne son accord aux textes annexés au décret du 1er août (convention et cahier des charges).

Malheureusement, cette ultime victoire fut le « chant du cygne » du chemin de fer d’Épinac.

La déchéance

Les projets de 1864 sont partiellement réalisés. Le raccordement avec le PLM à Épinac est rapidement exécuté en 1868. En 1869, le plan incliné de Montceau est supprimé sans toutefois que la nouvelle voie corresponde en tous points aux prescriptions techniques requises. C’est la raison pour laquelle les Ponts & Chaussées refusent le projet, en 1873, de suppression du second plan incliné à Ivry. Par contre, le prolongement vers Velars ne fut jamais sérieusement engagé. La Société des houillères comprend très vite qu’elle ne dispose pas de l’assise financière nécessaire à ces travaux sans remettre en question le développement industriel des mines[31].

Au surplus, les traités de libre-échange ont pour effet de rendre plus vulnérables les régions consommatrices de la houille d’Épinac, contrecarrant les espoirs initiaux tels que pressentis par Blum ; les forges du Châtillonnais et du Jura disparaissent les unes après les autres. La société se rendant compte de son erreur ne fait qu’éluder ses obligations jusqu’à demander l’annulation de la concession de 1864 s’agissant du prolongement à Velars. La commission d’enquête réunie en 1873 à la demande des Ponts & Chaussées, est d’avis de repousser la demande de la Société qui demande en retour de prolonger le délai de réalisation de huit à dix ans. Devant l’inertie de la Société et l’impatience des populations, l’administration consent un délai supplémentaire de trois ans (décret du 8 juillet 1874) qui ne change rien cependant dans l’attitude de la Société. Finalement l’administration décide, en juin 1877, de déposséder la Société de tous ses droits relatifs au chemin de fer (la ligne initiale, le prolongement et le raccordement). Toutefois, en contrepartie de son renoncement à la concession perpétuelle initiale et de l’intérêt de la ligne pour le ministère de la Guerre, l’État rachète, le , les parties utilisables du chemin de fer Épinac-Pont-d'Ouche pour la somme de 406 500 F.

sous le PLM et la SNCF

Enfin, L’État confie (loi du ) la rectification de la ligne et son prolongement à Velars à la Compagnie du PLM. Malgré tout, le profil de la ligne reste très prononcé, avec des rampes de 22 ‰ entre Épinac et Cussy. L’ouverture de la ligne en totalité intervient le et n’assure qu’un service voyageur, le trafic minier est dirigé vers Chagny et Dijon.

Le service voyageur est supprimé en février 1939. La section entre Épinac et Cussy est fermée définitivement en 1942, puis en 1968 celle de Cussy à Velars.

L’épilogue

L’histoire du chemin de fer d’Épinac est l’exemple de la conception utopiste par un industriel, Blum[32], d’un réseau ferroviaire à l’échelle du pays[33] tel qu’ont pu le concevoir, comme lui, certains visionnaires de l’époque, non avertis des contraintes que ce nouveau moyen de transport exigeait. La construction rudimentaire et imparfaite de ce chemin de fer industriel, tardivement modernisé en partie, ne lui a jamais donné le caractère d’une ligne d’intérêt local, et encore moins d’intérêt général, qui aurait pu lui permettre d’envisager un avenir à la hauteur des espérances de son initiateur.

Toutefois, malgré son archaïsme et à l'instar des premiers chemins de fer de l'époque tel celui de Saint-Étienne à la Loire, ce chemin de fer a permis le développement du bassin houiller d'Épinac.

La situation de la Côte-d’Or à l’époque de la construction du chemin de fer d’Épinac lui autorisait les plus grands espoirs que l’avenir cependant n’a pas confirmé, car les usines disséminées dans la région du Châtillonnais ou de Dijon étaient trop éloignées du canal de Bourgogne pour pouvoir lui offrir les débouchés espérés. Elles étaient surtout un type d’entreprises trop petites pour pouvoir lutter avec les grandes régions métallurgiques qui se développèrent au nord et au nord-est. Le chemin de fer d’Épinac n’a pas sauvé la métallurgie de Bourgogne et la houille d’Épinac trouva d’autres débouchés que ceux initialement envisagés.

Souvenir

Il existe des jetons de présence au conseil d’administration de la Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac, non datés[34] ; un premier modèle (circa 1842) à l’effigie de Louis-Philippe[35] et un second modèle à l’effigie de Napoléon III. De même, ont été éditées des monnaies de nécessité pour l’économat de la Société anonyme des houillères et du chemin de fer d’Épinac[36] - [37]. Cet économat, créé en 1861 cessa de fonctionner en 1886 par mesure d’ordre économique[38].

La partie extrême de la ligne, après Bligny vers Pont d’Ouche, a été transformée pour la circulation d’un train touristique à voie étroite (Chemin de fer de la vallée de l'Ouche)[1] dont le parc moteur comprend des locomotives classées monuments historiques.

L'histoire du chemin de fer, des houillères et de la verrerie est racontée dans le musée de la mine d'Épinac[39].

Notes et références

Notes

- La famille Blum appartient à une communauté d’israélites alsaciens d'Oberhagenthal (Hagenthal-le-Haut) dans le Haut-Rhin (Voir David Feuerwerke, L’émancipation des juifs de France de l'Ancien Régime à la fin du Second Empire, Paris, Albin Michel, 1976, pages 442-443 (ISBN 2-226-00316-9)).

Isaac, installé à Belfort, est propriétaire des forges de Baignes, commune où il décède en 1829. Ses frères David et Samuel s’installent à Dijon en 1791 ; le premier exerce la profession de marchand drapier et mercier, le second celle de négociant (L’ouvrage de S. Bottin, Almanach du commerce de Paris, des départements de la France…, XXIIIe année, Paris, au bureau de l’Almanach, 1820, page 710, dans la partie consacrée au département de la Côte-d’Or, mentionne Samuel Blum « Rouennerie, mousselines, etc., etc. (nég.) »).

En 1821, Isaac, avec son neveu et gendre David-Samuel (fils de Samuel), prend à bail du comte Louis de Pourtalès, le haut-fourneau et les forges de Magny-Vernois, le haut-fourneau de Saint-Georges (Athesan) et un moulin à blé à Magny-Vernois. En 1823, à la suite de la rupture d'avec son oncle, David-Samuel reste seul gérant de l’entreprise de Magny-Vernois. La Sté « Blum père et fils » (Isaac et son fils Jacob) poursuit l’exploitation de Baignes.

Samuel Blum et ses fils (David-Samuel et Jacob-Samuel) créent, en 1823, une forge à l’anglaise à Pont-sur-l'Ognon suivie, en 1825, d’une usine à fer-blanc (Sur l’usine de Pont-sur-l'Ognon, voir la notice relative à l’usine de transformation des métaux dite forges de Pont-sur-l'Ognon, sur Inventaire et Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté. L’usine de tôle et de fer-blanc est dirigée par Benoît Fourneyron où il met au point sa turbine hydraulique. Le banquier Isaac Thuret est intéressé à l’affaire pour 5/8e).

En 1826 est créée, entre les deux fils précités et les autres héritiers de Samuel Blum décédé en 1825, la Sté « Samuel Blum et fils ». David-Samuel en est le gérant. La société exploite les établissements de Magny-Vernois, de Pont-sur-l'Ognon, de Mesvrin (commune de Saint-Sernin-du-Bois) qui produit des tôles, de Bouvier qui produit de la fonte, les mines de fer de Servance, appartenant à Pourtalès et La Panouse, et de Calmoutier qui alimentent Magny-Vernois, les houillères de Gémonval et d’Épinac ainsi que la verrerie d’Epinac. En mai 1827, la société achète à Jean Merle, propriétaire à Autin, le domaine Le Curier d’Epinac. La société est dissoute en octobre 1831 (Voir (bibliographie) Françoise Weil, L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851)).

Voir généalogique de la famille Blum d'Oberhagenthal. - Il existe dans le département de Saône-et-Loire, un second gisement houiller, celui de La Chapelle-sous-Dun. À l'époque, au lendemain de l'Empire, ces deux bassins houillers (Épinac et La Chapelle-sous-Dun) « n'ont pour la métallurgie locale qu'une importance faible ou nulle » (P. Lévêque (bibliographie), page 201).

- Les associés sont, d’une part, la « Sté Samuel Blum et fils » (10 actions) (composée de la veuve (Annette Aron) de Samuel Blum (né à Oberhagenthal en 1764 - décédé en 1825), de ses fils (David-Samuel [Strasbourg 1793 - ~1845] et Jacob-Samuel [Dijon 1798 – Naples 1848]) et de ses gendres), d’autre part, de Guillaume Saunac (5 actions) et, enfin, de Pierre Rebattu et Louis Morelet (5 actions), négociants. Jacob-Samuel Blum est le gérant de la commandite (Françoise Weil (bibliographie), L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851). Également Fonds du tribunal de commerce d’Autun, Archives départementales de Saône-et-Loire, cote 6 U 159 Épinac (page 15 du PDF)).

- Jean Baptiste de Joannis est chevalier de l'ordre de Saint-Louis, secrétaire du Conseil supérieur de santé au ministère de l'Intérieur (Louis Gueneau (bibliographie), 1931, fascicule 1, note bas de page 39).

- En 1831, David-Samuel Blum, au nom de la Sté « Samuel Blum et fis », sollicite de l’administration des Ponts et Chaussées, l'autorisation de réaliser à ses frais des études pour un canal à partir soit de la verrerie d'Epinac, soit du chemin de fer en cours de construction, qui suivrait les rivières de la Dré et de l'Arroux jusqu'à la Loire pour relier la canal de Bourgogne à la Loire et permettre aux mines de la Nièvre et de la Basse-loire de s'approvisionner en combustible dans les houillères d'Epinac à des conditions plus favorables qu'à Saint-Étienne (Françoise Weil (bibliographie), L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851)).

Le canal serait un complément du chemin de fer en direction de la Loire. - Pierre-Charles Laurent de Villedeuil (bibliographie), page 141, notice n° 259 relative à l’opuscule de Fournel intitulé « Du chemin de fer du Havre à Marseille par la vallée de la Marne » daté de 1833, indique que « Blum paraît être l’ami » de Fournel, lui-même administrateur de la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire en qualité de représentant de la Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Isère.

Par ailleurs, P. Lévêque (bibliographie), page 425, indique que Samuel Blum appartient à la loge maçonnique « Les sept philanthropes » installée à Dijon le 5 novembre 1831 [NB : il ne peut s'agir de Samuel Blum décédé en 1825, mais de ses fils, vraisemblablement Jacob-Samuel Blum ou David-Samuel Blum associés à la Sté « Samuel Blum et fis »]. - Louis Gueneau (bibliographie), La première voie ferrée de Bourgogne..., Tome III, fascicule I, 1931 page 41 (NB : L’ordonnance royale de 1830 indique dans son dispositif «Vu la demande formée le 8 août 1828 par les sieurs de Joannis et Samuel Blum et fils… ». Sans doute cette date du 8 août correspond-elle aux formalités effectuées devant le Conseil d’État pour lequel Gueneau indique que la section de l’Intérieur du Conseil se prononça le 5 septembre 1828). Le prospectus d’information diffusé en 1830 pour constituer la Compagnie des Houillères et du Chemin de Fer d’Épinac indique un tarif de 13 centimes / tonne / km, soit 3,64 F. pour une longueur du chemin de fer de 28 km, entre Épinac et Pont-d’Ouche, et de 15 centimes dans le sens inverse[3]. Le compte rendu de la visite des membres de la Société industrielle de Mulhouse à Épinac en 1832, indique un tarif de 3,64 F. par tonne entre Épinac et Pont-d’Ouche, et de 3 F. (soit 10,7 centimes / tonne / km) dans le sens inverse[12].

- Eugène Berthot, polytechnicien (comme son père, Nicolas Berthot, recteur de l'Académie de Dijon, et nombre de ses enfants et petits-enfants, dont les Résal (voir site consacré au corps des mines aux XIXe – XXe siècles) à qui on doit plusieurs ponts de Paris), a acquis une certaine célébrité, en fin de carrière, pour ses recherches sur la pisciculture. Il a joué un rôle essentiel dans la réparation des dommages provoqués en Guadeloupe par le séisme du 8 février 1843.

- Jacob-Samuel Blum demande, en octobre 1829, l'autorisation d'établir un chemin de fer entre Épinac et le canal du Centre à Saint-Léger-sur-Dheune pour établir une communication entre ce canal et celui de Bourgogne. Ce projet reçoit un avis favorable du préfet de Saône-et-Loire en décembre 1830. Le projet est resté sans suite (Voir bibliographie Françoise Weil, L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851)).

Une loi du 17 juillet 1837 autorise la Compagnie des houillères d’Épinac à établir un chemin de fer vers le canal du Centre mais elle est restée sans effet. Ce chemin devait faciliter le transit entre Paris et Marseille, faire concurrence aux canaux unissant la Loire à la Seine, et amener au Creusot les minerais nécessaires (Voir Alfred Picard, Les chemins de fer français, étude historique, 1884 (Tome 1, page 63) ; Rapport fait à la Chambre des députés ; et Cahier des charges ou Cahier des charges complet). - Respectivement, messieurs Jean François Alexandre Boudet de Puymaigre, préfet de Saône-et-Loire, et Joseph Charles André d'Arbaud de Jouques, préfet de la Côte d’Or.

- C’est à la suite des études de Darcy, résidant à Dijon, que le tracé par le franchissement du seuil de Bourgogne, à Blaisy-Bas au moyen d’un tunnel de 3 700 m, fut retenu pour le tracé de la ligne Paris-Lyon par Dijon. Ce tracé détournait le trafic de la voie traditionnelle par le Morvan ou le Bourbonnais (Jean Chaintreau et autres (bibliographie), page 26).

- G. Ribeill (bibliographie), 1993, pages 69 et 71, note que « le jeune Chevalier avait ainsi à l’occasion découvert dans ces voies de communication mixtes (voie ferrée associée à un canal) la solution-clef pour sortir du déclin une région enclavée où la métallurgie ne pouvait s’alimenter à bon marché que de charbon de bois et de coke ». Chevalier développera sa thèse dans son ouvrage « Des intérêts matériels en France. Travaux publics, routes, canaux, chemins de fer », 1838, Paris, Gosselin et Coquebert.

- « L’extraction de charbon à Epinac pouvant être en quelque sorte illimitée, il ne fallait que mettre ce combustible à portée du consommateur. A cet effet, MM Blum [« MM Blum et fils, maître de forges » – cf. 1re page] ont demandé la concession perpétuelle d’un chemin de fer, qui établira une communication directe entre Epinac et le canal de Bourgogne à Pont-d’Ouche, sur un rayon de 28,000 mètres (…) Par cette communication prompte, facile, économique les houillères d’Epinac alimentent à prix très-modérés les nombreuses usines métallurgiques qui existent en Franche-Comté, en Bourgogne et en Champagne, c'est-à-dire tout le pays traversé par une partie de la Saône, le canal Monsieur, la canal de Bourgogne, l’Yonne, la Seine jusqu’à Paris. » Les mines de fer aux environs d’Epinac et le charbon d’Epinac propre à être transformé en « coak » favoriseront la fonte au fer, « source d’économie que réclame l’intérêt général »[3].

- L'évolution du prix de la houille peut être évalué de la manière suivante :

Prix dans différentes villes du quintal métrique (100 kg) de houille originaire de Saint-Étienne et d’Épinac Paris (1)

(1814)Dijon (2)

(~1830 estimation)Chatillon (2)

(~1830 estimation)Mulhouse (3)

(1832)Mulhouse (4)

(1838)Saint-Étienne 4,71 F 2,50 F 4,50 F 3,50 F 3,60 F à 4,00 F Épinac 1,50 F 2,75 F 2,25 F estimation 2,80 F à 3,20 F Blanzy 2,50 F à 3,30 F Sources :

(1) L. Cordier, Sur les mines de houille de France et la question s'il est convenable de modifier ou même de révoquer le règlement de douane, qui permet l'importation des houilles étrangères, rapport fait à M. le Comte Laumond le 19 octobre 1814, in Journal des mines, Tome 36, numéro 21, novembre 1814, page 341.

(2) [Anonyme] (bibliographie), Mines de houille et Chemin de fer d'Epinac (Saône-et-Loire), Paris, imprimerie de David, (s. d.) [~1830].

(3) Ministère du commerce et des travaux publics - Conseil supérieur de commerce, Enquête sur les houilles, Paris, imprimerie royale 1833, pages 481-482 ; déposition de Nicolas Koechlin faite après l'été 1833 ; depuis l'ouverture du canal [Rhône au Rhin] « on reçoit les charbons du Centre (de Rive-de-Gier, de Blanzy), qui reviennent à 3 franc 50 centimes (...) Lorsque la navigation sur notre canal sera plus régulière, et que les riches houillères d'Epinac [NB : écrit “Epinal”] pourront remplir la promesse de nous fournir, en abondance, du bon charbon, qui, rendu sur le port de Mulhausen, ne reviendra qu'à 2 francs 25 centimes, par 100 kilogrammes... »

(4) Observations sur les appareils à vapeur existant dans le département du Haut-Rhin, en 1838…, in « Bulletin de la société industrielle de Mulhouse », n° 61, tome treizième, Mulhouse, Risler, 1840, page 19. - « Jacob-Samuel Blum "s'est rendu l'entrepreneur de l'exécution du chemin de fer..."» (AN F12/5091 - cité par François Weil (bibliographie), L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851).

Le nom de Jacob-Samuel Blum à l’origine du chemin de fer d’Épinac à Pont-d’Ouche est mentionné dans l’article de Paul Gonnet, Contribution à l’étude du trafic routier au milieu du XIXe siècle (1842-1843), page 101 (in Actes du quatre-vingt-dixième Congrès national des sociétés savantes, Nice, 1965, Section d'histoire moderne et contemporaine, Tome 3, Paris, Bibliothèque nationale, 1966) en citant comme source les articles de L. Gueneau (bibliographie) alors que ce dernier fait continuellement référence à Samuel Blum (décédé en 1825) par confusion avec la Sté « Samuel Blum et fils » ; par exemple, « Le chemin de fer d’Épinac fut l’œuvre de Samuel Blum… » (1931, fascicule 1, page 39), « Cependant si Épinac est devenu aux dépens d’Autun un centre de voies ferrées… c’est l’initiative de Samuel Blum qui est à l’origine de cette évolution… » (1932, fascicule 1, page 54). - Cette dénomination n’est pas sans rappeler celle de la Compagnie des Mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard, chemin de fer industriel qui eut une destinée bien différente de celle du Chemin de fer d’Épinac.

- Le fonds social est composé de[12] :

- la propriété d’un domaine de 80 hectares (bois, prés, terres labourables) ;

- la concession des houillères ;

- la concession perpétuelle du chemin de fer ;

- l’engagement du propriétaire des mines [Blum et fils] de livrer le chemin de fer qu’il a construit à ses frais, risques et périls ;

- l’engagement du propriétaire des mines [Blum et fils] de fournir un fonds de roulement de 600 000 F. pour les besoins des travaux des houillières.

- l’apport de MM. Blum (mise sociale, propriété de la concession des houillères et droits à la construction du chemin de fer) pour 900 000 F. ;

- le devis pour la construction du chemin de fer pour 1 100 000 F. ;

- un complément éventuel pour 1 000 000 F. ;

- Me Dominique Lambert, notaire ;

- MM R. Vassal et Cie, banquiers ;

- MM Thomas-Nodler et Pivent aîné.

- P. Lévêque (bibliographie), page 202, indique que Samuel Blum [NB : Samuel Blum étant décédé en 1825, il ne peut s'agir que de ses fils David-Samuel Blum et de Jacob-Samuel Blum] s'est adjoint également le concours de son frère Aaron [NB : Dijon 1801 - ~1860, épouse en 1827 sa cousine Elie Blum, fille d'Isaac Blum] dans la formation de la compagnie.

Le siège de la société est à Paris. Les Blum (Sté « Samuel Blum et fis ») détiennent 52 actions de la « Compagnie des houillères et du chemin de fer d’Épinac ». Le gérant est Jacob-Samuel Blum percevant à cet titre des appointements de 500 F/mois. En juin 1830, la comptabilité laissant à désirer, un nouveau gérant est nommé cependant Jacob-Samuel Blum conserve ses appointements. N'ayant pu donner de soins aux affaires de la société et trop souvent absent du fait de ses voyages, les appointements de Jacob-Samuel Blum sont supprimés en février 1831 (Voir bibliographie Françoise Weil, L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851)). - P. Lévêque (bibliographie), page 202, indique que Bocquet est maître de forges à Hirson (Aisne) et associé de Nantousy à Maison-Neuve et Rosée.

- Par exemple, en juin 1831, Jacob-Samuel Blum commissionne le notaire Dubreuil pour constater le nombre d'ouvrier au Curier ; le notaire n'y vit aucun, seulement un entrepreneur qui faute d'avoir été payé depuis deux mois ne dispose d'aucun ouvrier, ni voiture, ni chevaux (Françoise Weil (bibliographie), L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851), page 57).

- En 1840, les mines emploient 500 ouvriers et produisent de la houille cokéfiable de première qualité (P. Lévêque (bibliographie), page 202).

- La compagnie a équipé, sur le canal de Bourgogne, une flottille de chalands qui permet d'exporter non seulement vers la Côte-d'Or, mais aussi jusque vers l'Yonne, l'Aube et la Seine au nord ouest et, à l'est, jusqu'en Alsace où le Haut-Rhin est son troisième client (11.900 tonnes) (P. Lévêque (bibliographie), page 202-203)

- Principalement William Walter Cargill, administrateur de la Banque orientale et des Chemins de fer de l'est du Bengale, Patrick Douglas Hadow (1812 - 1876), président de la Peninsular & Oriental Cie (1868 – 1876), John Drummond, administrateur de la Compagnie des chemins de fer de Turin et Savone, John Field, administrateur des Assurances européennes (Voir Gueneau - Chemin de fer d'Epinac).

Références

- Le Chemin de Fer de la Vallée de l'Ouche.

- Louis Gueneau, Les houillères d'Épinac vers 1830, in Annales de Bourgogne, tome 2, 1930, p. 159-170 (sur le site de la Bibliothèque municipale de Dijon).

- [Anonyme] (bibliographie), Mines de houille et Chemin de fer d'Epinac (Saône-et-Loire), ~1830.

- Françoise Weil (bibliographie), L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851).

- Voir les visas de l'ordonnance de 1830 relative à l'autorisation du chemin de fer ; (fr) « Collection complète des lois, décrets et avis du Conseil d’Etat (1788-1830) » (consulté le ) sur le site books.google.fr., et (fr) « Bulletin des lois du royaume de France, 8e série, règne de Charles X. Tome douzième. Paris 1830 » (consulté le ) sur le site books.google.fr.

- (fr) de Gallois, « de Gallois, Des chemins de fer en Angleterre, notamment à Newcastle, in Annales des mines, 1818 », sur http://annales.ensmp.fr (consulté le ).

- (fr) J. J. Dubochet, « Les routes à ornières comparées avec les canaux et les routes ordinaires, in revue « le Producteur », 1826 », sur gallica.bnf.fr (consulté le ).

- « Chemin de fer du Havre à Marseille, de Strasbourg et Bale à Nantes » par J. [NB : Jacob-Samuel] Blum, Paris (in P.-Ch. Laurent de Villedeuil (bibliographie), page 128, notice n° 223).

- « Chemin de fer du Havre ou de Dieppe à Marseille par Paris, et de Strasbourg à Nantes » par J.S. [NB : Jacob-Samuel] Blum, Paris (ne se vend pas), mars 1832. Voir commentaire dans l'article du Journal des débats du 28 octobre 1833, page 3.

Selon P.-Ch. Laurent de Villedeuil (bibliographie), page 128, notice n° 224, cet écrit, de deux feuilles et demi, est fantaisiste s’agissant de l’estimation du coût des transports sur route ; « Cet excellent Français n’avait pas l’esprit bien net ». Par ailleurs, P.-Ch. Laurent de Villedeuil mentionne, page 111, notice n° 188, année 1831, un « écrit [qui] parait être de Blum, banquier à Paris », intitulé Idées sur les réformes économiques, commerciales et financières proposant le projet d’un chemin de fer (« route de fer ») du Havre à Strasbourg par Paris qui produirait 12 % au capital et, à l’État, un revenu de 4 millions. Or, ce titre, ce projet et ces produits figurent dans un article de l’économiste allemand F. List paru dans la Revue encyclopédique en post-scriptum de la 2e partie de son article « Idées sur les réformes économiques, commerciales et politiques applicables à la France », pages 51 et 52 (1re partie, mars 1831, page 473, 2e partie, avril 1831, page 37, 3e partie, novembre 1831, page 346) et mentionné par P.-Ch. Laurent de Villedeuil, page 114, notice n° 206. Vraisemblablement Blum s’est-il inspiré de List pour ses propres écrits. - Cf. le commentaire dans le même sens dans la revue Le magasin pittoresque, 1834, page 62 in fine et suivante.

- M. De Bonnard, Notice nécrologique de Louis-Antoine Beaunier (1779-1835), in Annales des mines, 1835 (sur le site Les ingénieurs des mines aux XIXe – XXe siècles), consulté le 2 octobre 2010.

- [Anonyme] (bibliographie), Notice sur les houillères d'Epinac (Saône et Loire) communiquée à la société industrielle dans sa séance du 29 Février 1832, Mulhausen, 1836.

- (fr) « « Mines de houille et chemin de fer d’Epinac aboutissant au canal de Bourgogne », Paris, 1829, imp. David in Bulletin des sciences technologiques, 1829 (page 89) » (consulté le ) sur le site books.google.fr.

- (fr) Alfred Picard, « Les chemins de fer français, étude historique, Paris, Rothschild, 1884 (Tome 1, page 8) », sur https://gallica.bnf.fr (consulté le ).

- (fr) « Bulletin des lois du Royaume de France, 8e série, Tome douzième, Paris, imprimerie royale, octobre 1830, page 247 », sur https://books.google.fr (consulté le ).

- (fr) de Férussac (baron) (sous la dir.) « Bulletin des sciences technologiques, Paris, Carilian-Goeury, 1830, page 249 », sur https://books.google.fr (consulté le )

- Catalogue Moyaux 1910 (complément à l'édition de 1905) : « n° 183. (121bis). — Chemin de fer d'Epinac. Jeton octogone, non daté, par Depaulis. Argent : Larg. : 34 mm. Droit. Tête laurée de Louis-Philippe, à gauche ; sur le tour : LOUIS PHILIPPE ROI DES FRANÇAIS. Au bas : DEPAULIS. Rev. Sur tour : COMPAGNIE DES HOUILLÈRES ET DU CHEMIN DE FER. Dans le champ, entre deux branches de chêne : EPINAC.

Ce Jeton de présence a été frappé en 1842 à la Monnaie de Paris ; plus tard un jeton de même nature a été frappé pour la même société à l’effigie de Napoléon III ; voir le n° 274.

N° 76 de l'Essai sur les jetons et médailles des mines françaises par M. Jules Florange. » (voir Annales des Mines (1904, série 10, volume 5), 1904, page 157 et suiv.) - Selon acte passé devant le notaire parisien Lambert, daté du 5 octobre 1829 (Archives départementales de Saône-et-Loire, fonds mines de Blanzy, vol. 1 - cité par F. Weil (bibliographie), L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851)).

- Voir généalogie de Deslyons de Noircarme sur Geneat.ogr et acte de décès aux Archives départementales du Pas-de-Calais - Lieu Saint-Omer – registre des décès (1856-1864) - Cote 5 MIR 765/64 - vue numérisée 1266/1352 – acte n° 310.

- A. Térade (bibliographie), pages 15, 22 et suiv.

- N. Stoskopf (bibliographie), page 82

- Épinac est à l'époque un gros bourg d'environ 2 000 habitants.

- Voir P. J. Wexler (bibliographie)

- (fr) M. Minard (professeur), « Leçons faites sur le chemin de fer à l’école des Ponts & Chaussées en 1833-1834, Paris, 1834, page 19. », sur books.google.fr (consulté le ).

- Voir Statistique de la France, publiée par le ministère des Travaux publics, Paris, imprimerie nationale, 1837, page 50, tableau des chemins de fer existants en 1836 (cf. colonne « Genre de construction »)

- C. Ragut, Statistique du département de Saône et Loire, tome 1er, Mâcon, 1838, page 499.

- Le premier plan incliné est signalée par les mots « Machine à Vapeur » sur la carte d'État-major 1820-1866 consultable sur le site Géoportail.gouv.fr à la localité d'Ivry, le second, emprunté par la voie ferrée reconstruite, est signalé par les mots « Plan incliné » près de la localité de Monceau.

- A. Térade (bibliographie), page 16, note 23. Voir également les statuts de la Société anonyme des houillères et du chemin de fer d'Epinac in Bulletin des lois de la République, Xe série, partie supplémentaire, Tome sixième, Paris, imprimerie nationale, janvier 1851, page 81.

- Voir également Alfred Potiquet (1820-1883), Carte industrielle du Bassin d'Autun dressée sur la demande de MM. les Membres du Conseil d'Administration de la Société Anonyme des Houillères et du Chemin de fer d'Epinac, Paris, Regnier & Dourdet éditeurs, 1861, sur laquelle sont indiqués les plans inclinés d'Ivry et de Monceaux.

- Voir Annales des Ponts & Chaussées - 4e série - 1864, page 341

- Cette situation rappelle celle de la Compagnie des Mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard.

- Pierre-Charles Laurent de Villedeuil (bibliographie) , page 128, notice n° 224 : « M. Blum est un enthousiaste et il s’exprime sur les chemins de fer avec le lyrisme encore en usage dans les banquets d’inauguration »

- Georges Ribeill (bibliographie), 1990 ; projet Blum : page 50 et carte p. 71.

- Voir A. Moyaux dans la Bibliographie.

- Description du "Jeton de présence" de 1842 sur Numisrail.

- Description du jeton “Pain” sur Numisrail

- Description du jeton “Viande” sur Numisrail

- Jules Florange, « Essai sur les jetons et médailles de mines françaises », 1904, Paris, chez l’auteur, pages 24 et 25

- « Musée de la mine », sur epinac.fr.

Bibliographie

- [Anonyme], Mines de houille et Chemin de fer d'Epinac (Saône-et-Loire), Paris, imprimerie de David, boulevard Poissonnière n° 6, (s. d.) (NB : Prospectus d'information d'appel à l'épargne publique pour la constitution de la Compagnie des houillères et chemin de fer d'Épinac. Vraisemblablement daté antérieurement à juillet 1830 ; la note 1 en bas de page 4 indique "le chemin de fer de Saint-Étienne à Rive-de-Gier et Lyon qui s'exécute...", or les premières circulations sur ce chemin de fer datent de juillet 1830. Il daterait de 1829 eu égard au Compte-rendu fait par Ferry fils publié dans la « Bulletin des sciences technologiques » (sous la dir. de M. Dubrunfaut), tome douzième, Paris, Carilian-Goeury, 1829, page 89).

- [Anonyme], Notice sur les houillères d’Épinac communiquée à la Société industrielle dans sa séance du 29 Février 1832 in « Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse », Volume 5, Mulhausen, 1836 Lire en ligne (NB : Plaidoyer sur les avantages comparatifs en matière de prix [coût du transport] pour les industriels de Gray et de Mulhouse à s'approvisionner en houille d'Épinac plutôt que celles de Saint-Étienne).

- Jean Chaintreau, Jean Cuynet, & Georges Mathieu, Les chemins de fer PLM, La vie du rail & Chanac - La Régordane, Paris, 1993.

- Louis Gueneau, Les houillères d’Épinac vers 1830, in « Annales de Bourgogne », tome II, fascicule II, Dijon, 1930 (lire en ligne).

- Louis Gueneau, La première voie ferrée de Bourgogne. Le chemin de fer d’Épinac à Pont-d’Ouche (I), in « Annales de Bourgogne », Tome III, fascicule I, Dijon, 1931 (lire en ligne).

- Louis Gueneau, La première voie ferrée de Bourgogne. Le chemin de fer d’Épinac à Pont-d’Ouche (II), in « Annales de Bourgogne » – Tome III – fascicule III, Dijon, 1931 (lire en ligne).

- Louis Gueneau, La première voie ferrée de Bourgogne. Le chemin de fer d’Épinac à Pont-d’Ouche (III), in « Annales de Bourgogne » – Tome IV – fascicule I, Dijon, 1932 (lire en ligne).

- Pierre-Charles Laurent de Villedeuil, Bibliographie des chemins de fer - Tome I - fascicules 1-2-3, 1903, Paris, Librairie Générale Lire en ligne.

- Pierre Lévêque, Une société provinciale : la Bourgogne sous la monarchie de Juillet, Paris, 1983, Éditions de l'E.H.E.S.S (ISBN 2 7132 0792 4) et Éditions Jean Touzot (ISBN 286433 013 X).

- Auguste Moyaux, Les chemins de fer autrefois et aujourd’hui et leurs médailles commémoratives. Notice historique suivie d'un atlas descriptif des médailles de tous les pays, Bruxelles, Charles Dupriez (1905 Lire en ligne, 1er supplément 1910 et second supplément 1925).

- Jean-François Nosjean, Le premier chemin de fer de Saône-et-Loire, in revue « Images de Saône-et-Loire » n° 76 (Noël 1988), pp. 15-19.

- François et Maguy Palau, Le rail en France. Les 80 premières lignes 1828-1851, 1995, chez les auteurs.

- Alfred Picard, Les chemins de fer français, étude historique (6 volumes), 1884, Paris Rothschild.

- Georges Ribeill, Des saint-simoniens à Léon Lalanne. Projets, thèses et controverses à propos de l’organisation des réseaux ferroviaires in « Revue d’histoire des chemins de fer » – n° 2, Paris, printemps 1990 (revue de l'Association pour l'histoire des chemins de fer en France [AHICF]).

- Georges Ribeill, La révolution ferroviaire – la formation des compagnies de chemin de fer en France (1823-1870) , 1993, Paris – Belin.

- Nicolas Stoskopf, Les patrons du Second Empire. Banquiers et financiers parisiens, 2002, Paris, éditions Picard.

- Lucien Taupenot (alias Luc Hopneau), « Une rivalité industrielle au 19e siècle : Le Creusot-Épinac », Images de Saône-et-Loire, n° 36, janvier 1978, pp. 19–22.

- Annie Terade, Le ‘nouveau quartier de l’Europe’ à Paris. Acteurs publics, acteurs privés dans l’aménagement de la capitale (1820-1839), in revue « Histoire urbaine 2007/2 » - n° 19, Marne-la-Vallée.

- Séverine Tillequin, Épinac, ville-témoin de l'histoire des chemins de fer en France et en Bourgogne, in revue « Images de Saône-et-Loire » n° 188 de décembre 2016, pages 16 à 19.

- Françoise Weil, L'aventure industrielle des Blum d'Oberhagenthal (1790-1851), in « Haute-Saône Salsa », supplément au n° 30 (avril-juin 1998), Vesoul, 1998, pp 39 à 66 (ISSN 1157-5123).

- Peter J. Wexler, La formation du vocabulaire des chemins de fer en France (1778 - 1842), 1955, Genève, librairie E. Droz.