Chapelle de l'Hôtel-Dieu (Lyon)

La chapelle Notre-Dame-de-Pitié, plus communément appelée chapelle de l'Hôtel-Dieu, est un édifice religieux situé dans le quartier de Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon qui appartient aux Hospices civils de Lyon. Elle est parfois appelée église de l'Hôtel-Dieu par son rattachement à la Basilique Saint Bonaventure [2] et auparavant à la paroisse Saint-Nizier[3].

| Chapelle de l'Hôtel-Dieu | ||||

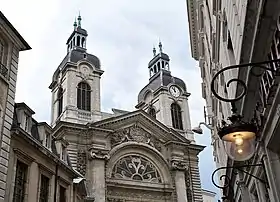

Clochers et fronton de la chapelle. | ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom local | Chapelle Notre-Dame-de-Pitié[1] | |||

| Culte | Catholique romain | |||

| Rattachement | Archidiocèse de Lyon | |||

| Début de la construction | 1637 | |||

| Fin des travaux | 1655 | |||

| Architecte | Guillaume Ducellet | |||

| Style dominant | Baroque | |||

| Protection | ||||

| Site web | https://www.chu-lyon.fr/fr/chapelle-de-lhotel-dieu https://www.chapelle-hotel-dieu.fr | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | |||

| Département | Rhône | |||

| Ville | Lyon | |||

| Coordonnées | 45° 45′ 33″ nord, 4° 50′ 10″ est | |||

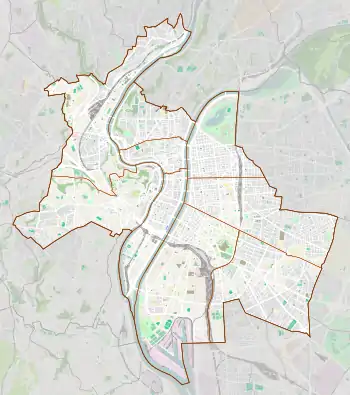

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : métropole de Lyon

Géolocalisation sur la carte : Lyon

| ||||

Sa partie architecturale est classée monument historique en 1941, puis son mobilier en 1983[3].

Localisation

La chapelle est située place de l'Hôpital, au sein de l'ensemble architectural de l'Hôtel-Dieu de Lyon. De façon inhabituelle pour les chapelles hospitalières, celle-ci fait le lien entre la ville où se trouve son entrée principale, et le monde de l'institution hospitalière[3]. Il y a deux tribunes dans le chœur, l'une destinée aux religieux et religieuses et l'autre aux malades hospitalisés.

Histoire

La chapelle actuelle a été précédée par une église dont on ne connait que le lanterneau qui la surplombait, dépassant du bâtiment rectangulaire qui la contenait. Ensemble que l'on peut voir sur le plan scénographique de Lyon de 1550[4].

Construction

Les recteurs décident le 7 janvier 1637 de faire construire une nouvelle chapelle, mais sans démolir les anciens bâtiments dont l'ancienne église. Ils obtiennent l'alignement de la rue Triperie en mai et concluent le marché d'édification de l'église en juin avec trois entrepreneurs : les maîtres-maçons François Renan et Pierre Bournan et le maître architecte et sculpteur Guillaume Ducellet[5]. La pose de la première pierre a lieu en décembre 1637[6].

Les travaux commencent cette même année à l'emplacement de l'ancien hôpital érigé au XVe siècle et l'ouvrage avance au début rapidement, le chœur est monté jusqu'au niveau des voûtes en 1638. le gros de l'ouvrage est financé par la corporation des maîtres drapiers, et les chapelles, payées par des personnalités, sont construites plus lentement, au fur et à mesure des concessions passées. La première est prise en charge par Pierre de Sève, prévôt des marchands et propriétaire du château de Fléchères dès juillet 1637[6].

Mais la peste ravage la ville en 1639 et les compagnons sont décimés. En 1641 l'architecte, Guillaume Ducellet décède, les maîtres-maçons Claude Chana et Simon Le Rupt prennent la suite de la direction des travaux[7].

Le 6 janvier 1645, le chœur et la nef de la chapelle sont consacrés sous le vocable de Notre-Dame de Pitié [8] - [9].

La façade est prise en charge par le consulat en 1646, son financement étant couplé à celui du nouvel hôtel de ville dans un but d'embellissement urbain et de glorification de la ville de Lyon. De fait, seules les armes du consulat sont prévues sur la façade de la chapelle. Le marché pour la construction de cette façade est signé le 19 septembre de cette année, quatorze jours après la pose de la première pierre de l'hôtel de ville[8]. Le plan de la façade est de Le Muet[10].

Le portail est terminé 1652 et les clochers en 1655[1].

L'autel est réalisé par le maître sculpteur George Hannick entre 1646 et 1647, en pierre blanche, encastré de quatre colonnes à pilastres dosseret d'ordre corinthien[11]. Les deux dernières chapelles sont aménagées entre 1646 et 1651[12].

Elle fait partie des édifices de style baroque de Lyon avec l'église de l'église Saint-Bruno des Chartreux et la chapelle de la Trinité, construites dans un contexte de Contre-Réforme.

Restauration au XIXe siècle

Les œuvres contenues dans la chapelle sont détruites pendant la Révolution à l'exception de la Vierge à l'Enfant de Jacques Mimerel et de la Pietà de Thomas Blanchet qui sont cachées en lieu sûr. La chapelle est ensuite transformée en dépôt de salpêtre. Après la création des Hospices civils de Lyon en 1802, qui réunissent l'Hôtel-Dieu de Lyon et l'Hôpital de la Charité de Lyon, elle fut ré-ornementée et restaurée tout au long du XIXe siècle[1], alors que ces décors était blancs auparavant jusqu'en 1868. En 1895, les frères Taton démolissent la chapelle Saint-Joseph[1].

Oubli au XXe siècle

Au début du XXe siècle, un projet, présenté par Tony Garnier, prévoit la destruction quasi intégrale de l'Hôtel-Dieu de Lyon et notamment de sa chapelle[9]. Le projet est toutefois abandonné. En 1933, année où l'Hôpital de la Charité de Lyon est détruit, un projet de création d'une rue entre la place de l'hôpital et le pont de la Guillotière prévoit la démolition d'une partie de l'hôpital, mais la conservation de la chapelle. Ce projet reste également à l'état d'études[9]. La chapelle tombe dans l'oubli. Entre 1940 et 1967, environ 62 000 enfants sont baptisés dans la chapelle[13].

Reconnaissance et restauration d'envergure au XXIe siècle

Sur l'impulsion du Pr Claude Lapras, neurochirurgien à l'Hôtel-Dieu, qui perçoit l'intérêt artistique et patrimonial de la chapelle, les Hospices civils de Lyon décident de la restaurer. Cette restauration est la première depuis 150 ans[14], elle vise à supprimer une couche très épaisse de poussière consolidée. Les coûts de la restauration sont estimés à environ 8,2 millions d'euros[15]. Cette restauration est indépendante de la restauration générale de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Le maître d'ouvrage de cette restauration est les Hospices civils de Lyon, alors que le maître d’œuvre est Didier Repellin, l'architecte en chef des monuments historiques.

Ces restaurations sont initialement prévues pour démarrer en 2012 avec un budget initial d'environ 2 millions d'euros pour la période 2012-2015[16]. En plus des Hospices civils de Lyon, de la ville de Lyon et de la DRAC Rhône-Alpes qui financent le projet à plus de 50 %, plusieurs fondations ont participé à son financement, tel que la fondation du Crédit Agricole ou d'Engie, mais aussi l'association French Heritage Society et diverses associations ou fondations dédiées au patrimoine[16].

Cette restauration entre 2012 et 2015 a été réalisée en plusieurs étapes, les vitraux, les décors peints, les fonts baptismaux en marbre, ainsi qu'un haut-relief ont ainsi été restaurés durant la première période[17].

À la fin 2015, l'ensemble des chapelles latérales sud devraient être restaurées, avec la restauration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste appelé aussi des Fonts baptismaux entre octobre 2013 et mai 2014, la chapelle Saint-Joseph, la chapelle du Sacré-Cœur, puis la restauration du transept Sud[18].

| Phase de restauration | Coût[19] |

|---|---|

| Études préalables | 289 258,94 € |

| Phase 1 (2012-2013) | 644 604,00 € |

| Phase 2 (2013-2014) | 273 887,00 € |

| Phase 3A (2014) | 222 403,00 € |

| Phase 3B (2015) | 540 035,00 € |

Architecture

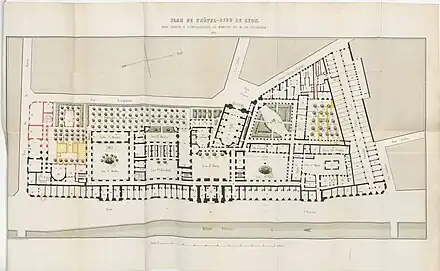

Plan général

.jpg.webp)

La chapelle a un plan de type basilical. Elle prend pour modèle l'église du Gesù de Rome. Elle se compose d'une nef unique, flanquée de chapelles latérales ouvrant directement sur le cœur. La croisée du transept est à peine ébauchée. Ce plan répond aux nouvelles exigences de la contre-réforme, notamment aux « Instructions sur la construction et l'aménagement des églises (1577) »[20] publiées par Charles Borromée, archevêque de Milan. Il s'agit de permettre à l'ensemble des fidèles de voir le chœur sans être gênés par les colonnes[21]. Ce plan « à la romaine » ou « à l'antique » est réalisé en France pour la première fois à l'église des feuillants de Paris au tout début du XVIIe siècle et popularisé par le père jésuite Martellange[5] - [22].

L'entablement distingue deux niveaux d'élévation ; l'entrée du chœur est soulignée par deux grandes colonnes à forte saillie. Les fenêtres sont placées en hauteur et sont garnies de verres non colorés, non figuratifs, composés de grisailles qui assurent un excellent éclairement de l'intérieur de la chapelle. À l'origine un badigeon blanc couvrait les murs ce qui renforçait cette clarté.

L'ensemble architectural est grave et majestueux, caractéristique du baroque des origines, plus sobre qu'il ne le sera ultérieurement. Cet édifice, financé par les marchands drapiers et les élites lyonnaises est une expression de leur pouvoir. Contrairement aux autres églises de la ville, où les ornements sont plus modestes et moins strictement respectueux des théories en vigueur, « sa composition est soignée et les travées et l'arc triomphal sont enrichis d'un ordre corinthien rigoureusement dessiné, inspiré des planches diffusées par les traités »[5].

Façade

La réalisation de la façade est attribuée à Jacques Mimerel ou Georges Hannick[23] et son plan à Le Muet[10]. La composition générale est en fait composée de trois compositions encastrées et présente une certaine exubérance typique du style « Fontainebleau ».

Trois compositions

La première composition, encadrant les deux est d'ordre ionique. Encadrée de pilastres simulés par des refends, elle est prolongée par deux tours clocher, les pilastres colossaux d'inspiration ionique couronnés de chapiteaux dont la fleur d'abaque est remplacée par un mascaron. Le tout supporte un fronton interrompu par un haut-relief représentant deux figures ailées encadrant et portant un médaillon à deux blasons et surmonté d'une couronne. Cette interruption couronne la deuxième composition.

La deuxième composition encastrée dans la première est une travée, également d'ordre ionique. Elle est couronnée par le groupe aux figures ailées interrompant le fronton de la première composition. Cette seconde composition ionique encadre la troisième composition, celle de l'entrée. Cette dernière est donc encadrée par des pilastres jumelés, les externes formant ressaut en saillie. Le chapiteau ionique comporte deux volutes reliées par une guirlande. L'absence de gousses et la présence d'un mascaron en guise de fleur d'abaque et un abaque à cornes en font une réalisation originale. L'entablement comporte une architrave canonique, à trois fasces, couronnée par un talon et un réglet, une frise au décor de branchages avec feuilles de chêne et glands liés par des courroies tels des faisceaux de licteur formant deux faisceaux symétriques et adossés et enfin, une corniche avec cimaise, larmier et denticules. La corniche soutient une baie d'inspiration thermale au remplage à volutes en lieu et place d'une tripartition canonique de ce type de baie. L'ensemble formé par la composition ionique et la baie est encadré d'une frise formée d'une succession de courts segments feuillagés séparés par de fines baguettes.

La troisième composition, celle de l'entrée, est un jeu complexe de cadres emboîtés les uns dans les autres. La baie d'entrée rectangulaire est à trois chambranles successifs, le tout formant saillie sur un jeu de pilastres jumelés, les deux internes disparaissant au profit des chambranles de la baie, laissant seulement apparaître un entablement partiellement caché par des palmes (?). Cet entablement dorique serait composé de la seule architrave à deux fasces et une ébauche de corniche comportant simplement talon et réglet. Toutefois, le motif de cette ébauche d'entablement est repris pour couronner les pilastres externes où il ressemble davantage à un chapiteau dorique sans astragale. La composition soutient un arc dont la clef forme un cuir découpé portant un cadre vierge. Le tympan comporte le haut-relief de la Pietà de Joseph-Hugues Fabisch.

Tympan et Pietà de Joseph-Hugues Fabisch.

Tympan et Pietà de Joseph-Hugues Fabisch. La baie thermale et son remplage à volutes.

La baie thermale et son remplage à volutes. Le fronton, à gauche, les armoiries de la France « d'azur à trois fleurs de lis d'or » et à droite, les armoiries de Navarre, le titre roi de France et de Navarre étant porté par le souverain français entre le XVIe siècle et la Révolution française.

Le fronton, à gauche, les armoiries de la France « d'azur à trois fleurs de lis d'or » et à droite, les armoiries de Navarre, le titre roi de France et de Navarre étant porté par le souverain français entre le XVIe siècle et la Révolution française. Les trois compositions.

Les trois compositions. Un chapiteau ionique avec mascaron de la première composition.

Un chapiteau ionique avec mascaron de la première composition.

Clochers

.jpg.webp) Clocher et haut de la façade de la chapelle.

Clocher et haut de la façade de la chapelle. Clocher Nord en septembre 2016. La présence d'une grue au second plan rappelle que l'Hôtel-Dieu est en travaux.

Clocher Nord en septembre 2016. La présence d'une grue au second plan rappelle que l'Hôtel-Dieu est en travaux. Clocher Sud en septembre 2016.

Clocher Sud en septembre 2016. Clocher Sud, clef d'arc d'une baie.

Clocher Sud, clef d'arc d'une baie. Clocher Sud, détail du sommet.

Clocher Sud, détail du sommet.

Analyse et interprétation

Cette façade est un élément voulu par les autorités laïques de la ville dans un but ornemental. Souhaitant embellir la ville avec cette réalisation, les édiles apportent un soin particulier au plan et aux matériaux. « La façade de l'église de l'hôpital lyonnais est aussi savante que singulière, par l'entremêlement des références et par le recours à un seul registre »[24]. Les pierres sont également recherchées pour leur qualité et viennent de Saint-Cyr ou Saint-Fortunat, de Clessé, de Pommiers et de Seyssel[23].

Les ornements sculptés comprennent des têtes grotesques, des mufles et dépouilles de lion, notamment un musequin vomissant une chute de fruits, très probablement imposés par les élites laïques, des fruits et légumes, des guirlandes de feuilles de chêne, des anges qui portent les armoiries du roi. L'ensemble est caractéristique du goût français pour l'ornement et exprime une surprenante expressivité[23] - [25]. À l'instar de celle de l'hôtel-de-ville, cette façade « marque une rupture par des sculptures en haut-relief et à grande échelle »[26].

Les recteurs des Hospices ne financent de l'ensemble que l'inscription de Louis Laliame « Le grand Hôtel-Dieu » et les portes sculptées en noyer de Claude Derlon et Pierre Coysevox[26].

La pietà que l'on peut admirer aujourd'hui est de Joseph-Hugues Fabisch, elle date du XIXe siècle et remplace la pietà d'origine de Mimerel détruite pendant la Révolution. Les armes du fronton détruites pendant la Révolution ont été restituées au XIXe siècle. D'innombrables motifs végétaux enrichissent le décor.

Intérieur

La nef est divisée en deux avec un étage portant les vitraux séparés du bas par un entablement saillant courant tout le long de l'édifice. Les colonnes sont décorées de pilastre à chapiteau corinthien qui créent des décrochements rompant la monotonie de l'édifice. La nef a une voûte en plein cintre[21].

Chœur

Le chœur est à cinq pans surmonté d'une voûte à croisée d'ogives et est encadré de deux tribunes dans les bras Nord et Sud du transept. La limite entre le chœur et la nef est renforcée par deux larges colonnes corinthiennes qui s'avancent dans le vaisseau central. Appuyé sur de vastes socles de maçonnerie, ils portent un chapiteau qui soutient lui-même un décrochement très accentué et un arc de la voûte[21]. Il abrite trois toiles, au centre un Christ en Croix de Gioacchino Serangeli daté de 1806 et offert par l'administrateur de l'Hôtel-Dieu Gabriel de Savaron, à gauche, La Résurrection de Lazare offert par François de Loras en 1809 et à droite, Le Bon samaritain daté de 1807 et attribué à Joseph Chabord, offert par une sœur hospitalière.

Le chœur, vu depuis la nef, introduit par de puissantes colonnes corinthiennes de chaque côté.

Le chœur, vu depuis la nef, introduit par de puissantes colonnes corinthiennes de chaque côté..jpg.webp) La Résurrection de Lazare par François de Loras, 1809.

La Résurrection de Lazare par François de Loras, 1809..jpg.webp) Christ en Croix par Gioacchino Serangeli, 1806.

Christ en Croix par Gioacchino Serangeli, 1806..jpg.webp) Le Bon samaritain, attribué de façon incertaine à Joseph Chabord, 1807.

Le Bon samaritain, attribué de façon incertaine à Joseph Chabord, 1807.

Bras Nord

Vue d'ensemble du bras Nord du transept en septembre 2016, avant sa restauration.

Vue d'ensemble du bras Nord du transept en septembre 2016, avant sa restauration..jpg.webp) Vierge en gloire, attribué à Horace Le Blanc.

Vierge en gloire, attribué à Horace Le Blanc.

Bras Sud

Vue d'ensemble du bras Sud du transept en cours de restauration en septembre 2016.

Vue d'ensemble du bras Sud du transept en cours de restauration en septembre 2016..jpg.webp) Annonciation par Joachim Liquevet, 1683.

Annonciation par Joachim Liquevet, 1683.

Nef

La nef contient une chaire baroque en marbre polychrome sculptée du XVIIIe siècle. Cette chaire avait été réalisée pour le couvent des Carmes déchaussés puis a été récupérée par les Hospices civils de Lyon durant la Révolution française. Son abat-voix est représente un soleil d'or irradiant de la lumière, entouré de deux angelots. La face supérieure de la chaire porte une couronne royale surmontée d'un ange tenant la trompette du jugement. Cette chaire est attribuée actuellement au sculpteur Guillot, et les marbres à Chabry. Les historiens de l'art estimaient autrefois que Chabry était l'auteur de l'ensemble de l’œuvre[27]. Des documents des archives tendent à prouver que Marc II Chabry n'est pas l'auteur du projet, mais seulement l'exécutant[28].

La nef est séparée du chœur par une barrière en décroché. La table de communion noire veinée de rouge est soutenue de piliers de marbres blancs. L'ensemble est destiné initialement à l'hôpital de la Charité et transféré dans la chapelle lors de la destruction de l'hôpital en 1935[27].

Nef vue de l'entrée vers le chœur, en septembre 2016.

Nef vue de l'entrée vers le chœur, en septembre 2016. Nef vue du chœur vers l'entrée, en septembre 2016. Les chapelles Sud, à gauche du cliché, sont restaurées, et les chapelles Nord, à droite, restent en attente de restauration.

Nef vue du chœur vers l'entrée, en septembre 2016. Les chapelles Sud, à gauche du cliché, sont restaurées, et les chapelles Nord, à droite, restent en attente de restauration. Chaire par Guillot et Chabry.

Chaire par Guillot et Chabry. Partie inférieure de l'abat-voix de la chaire, comportant la colombe symbolisant le Saint-Esprit.

Partie inférieure de l'abat-voix de la chaire, comportant la colombe symbolisant le Saint-Esprit.

Chapelles

Les quatre chapelles Nord sont depuis l'entrée vers le chœur : la chapelle d'accès, la chapelle des reliques, la chapelle Sainte-Marthe, également appelée chapelle Sainte-Madeleine dans la bibliographie, et la chapelle de Nôtre-Dame de Pitié ; les quatre chapelles du Sud sont : la chapelle des fonts baptismaux, la chapelle du Sacré-Cœur, la chapelle de Saint-Joseph et la chapelle de la Vierge[29].

Nord - Chapelle de « Notre-Dame-de-Pitié »

Le , le noble Pierre de Sève (1602-1663), seigneur de Fléchères (Ain), prend à sa charge l'édification de la première des huit chapelles, celle située directement à l'ouest du bras Nord du transept[30]. La clef de l'arc séparant nef et chapelle est surmontée d'un cuir découpé de style rococo, feuillagé et portant ses armes se blasonnant « Fascé d'or et de sable de six pièces, à la bordure contre componée de même. ». Elle renferme actuellement (septembre 2016) la statue de la Pietà de Joseph-Hugues Fabisch réalisée en 1853 et une autre du sculpteur A. Dutruc.

La pietà de Fabisch est de facture classique. Les traits spécifiques de cette réalisation sont tout d'abord le fait que l'auteur ait couché Jésus sur le bras gauche de la Vierge, alors que plus traditionnellement, il est couché sur le bras droit pour que le spectateur puisse voir le coup de lance. Par ailleurs, Fabisch a traité son sujet en n'accentuant pas la douleur du propos, sans grandiloquence[31].

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016. Armes du commanditaire Pierre de Sève sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes du commanditaire Pierre de Sève sur l'arc séparant chapelle et nef..jpg.webp) Pietà, de Joseph-Hugues Fabisch, 1853.

Pietà, de Joseph-Hugues Fabisch, 1853.

Nord - Chapelle « Sainte-Marthe »

La chapelle est financée le 10 janvier 1638 par Marcellin Gayot, recteur sortant[30]. La clef de l'arc séparant nef et chapelle est surmontée de ses armes qui se blasonnent « D'or, à la bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or, et acc. de deux trèfles de sinople, l'un en chef et l'autre en pointe ». Elle contient un autel avec une sculpture de Joseph-Hugues Fabisch Résurrection de Lazare, et un retable du même artiste représentant Jésus chez Marthe et Marie de 1850[29]. Elle accueille actuellement deux autres statues, une du curé d'Ars et une autre de Jeanne d'Arc. Comme le suggère une plaque du mur Nord, la chapelle a été bénie par le cardinal de Bonald le . De la même façon, une autre plaque suggère que le monument qui occupe la chapelle a été élevé en l'honneur de sainte Marthe par les administrateurs, les aumôniers, les frères et sœurs de l'Hôtel-Dieu la même année.

La sculpture de Jésus chez Marthe et Marie est une scène qui s'inspire de l'évangile de Luc[32]. Fabisch a donné un air très contemplatif à Marie, assise sur un tabouret et jambe semi-pliée, dans une attitude d'adoration. Ce symbole de l'opposition entre une vie religieuse active et contemplative placée dans une chapelle vouée aux sœurs hospitalières est probablement « une incitation à préserver dans leur vie la part de la prière, aussi « bonne » que la part active »[33].

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016, en cours de restauration.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016, en cours de restauration. Armes du commanditaire Marcellin Gayot sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes du commanditaire Marcellin Gayot sur l'arc séparant chapelle et nef..jpg.webp) Jésus chez Marthe et Marie par Joseph-Hugues Fabisch.

Jésus chez Marthe et Marie par Joseph-Hugues Fabisch..jpg.webp) Autel dit de la Résurrection de Lazare par Joseph-Hugues Fabisch.

Autel dit de la Résurrection de Lazare par Joseph-Hugues Fabisch. Statue de Jeanne d'Arc.

Statue de Jeanne d'Arc. Statue du curé d'Ars.

Statue du curé d'Ars. Plaque portant l'inscription : SON EMINENCE LE CARDINAL DE BONALD ARCHEVEQUE DE LYON A BENI CETTE CHAPELLE LE XXVII DECEMBRE MDCCCL.

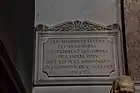

Plaque portant l'inscription : SON EMINENCE LE CARDINAL DE BONALD ARCHEVEQUE DE LYON A BENI CETTE CHAPELLE LE XXVII DECEMBRE MDCCCL. Plaque portant l'inscription : LES ADMINISTRATEURS LES AUMONIERS LES FRERES ET LES SŒURS DE L'HOTEL DIEU ONT ELEVE CE MONUMENT EN L'HONNEUR DE STE MARTHE MDCCCL

Plaque portant l'inscription : LES ADMINISTRATEURS LES AUMONIERS LES FRERES ET LES SŒURS DE L'HOTEL DIEU ONT ELEVE CE MONUMENT EN L'HONNEUR DE STE MARTHE MDCCCL

Nord - Chapelle « des reliques »

En 1638, le recteur sortant Gayot souhaite participer à l'érection d'une des huit chapelles prévues dans le nouvel édifice[34]. À cette fin, il fait don de 1 500 livres et dote la chapelle d'un rente annuelle de 12 livres[34]. Comme l'affirme en 1830, l'auteur d'une Histoire chronologique de l'hôpital général et grand hôtel-Dieu de Lyon, Étienne Dagier, « Les recteurs désirant lui témoigner leur reconnaissance, lui concèdent la seconde chapelle, du côté droit, au cas où M. de Vauzelles consentira à la démolition de la chapelle que ses ancêtres avaient fait construire entre le cloître et la cour du côté du Rhône. Dans le cas contraire, M. de Vauzelles aura cette chapelle, et M. Gayot la seconde du côté gauche »[34]. La chapelle est financée le 4 avril 1641 par les riches marchands Blaise et Marc Millotet[30]. Toutefois, les armes de la famille lyonnaise de Vauzelles ornent la clef de l'arc d'entrée de la chapelle. Il existe également dans le mur Sud de la galerie Sud du cloître situé juste au Nord et à proximité immédiate de la chapelle des reliques, la porte architecturée connue pour être celle de l'ancienne « chapelle des Vauzelles » ou de la « salle du conseil »[9].

Aujourd'hui, la chapelle des reliques contient un autel du XVIIIe siècle ainsi qu'un reliquaire et une châsse de sainte Valentine en bois doré effectués vers 1850[29].

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016. Armes de la famille de Vauzelles sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes de la famille de Vauzelles sur l'arc séparant chapelle et nef. Reliquaires et châsse de sainte Valentine.

Reliquaires et châsse de sainte Valentine. Châsse de sainte Valentine.

Châsse de sainte Valentine.

Nord - Chapelle d'accès

Les armes surmontant l'arc de séparation entre nef et chapelle sont celles du cardinal de Richelieu (1585-1642) qui assiste à la pose de la première pierre de l'édifice le 23 décembre 1637[9]. La chapelle contient un tableau La Pentecôte du XVIIe siècle attribué de façon incertaine à Horace Le Blanc[29].

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016. Armes du cardinal de Richelieu (1585-1642) sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes du cardinal de Richelieu (1585-1642) sur l'arc séparant chapelle et nef. Dessin des armes du cardinal de Richelieu.

Dessin des armes du cardinal de Richelieu..jpg.webp) La Pentecôte, attribué de façon incertaine à Horace Le Blanc.

La Pentecôte, attribué de façon incertaine à Horace Le Blanc. Voûte.

Voûte. Détail au centre de la voûte du blason des Hospices civils de Lyon, qui se blasonne : « Écartelé : aux 4 de 1 de gueules, au lion d’argent cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys d’or ; au 2 d’azur, à la Vierge de pitié d’argent ; au 3 de sable, à la Charité d’or. Toutefois, le sable laisse ici la place à l'azur. »

Détail au centre de la voûte du blason des Hospices civils de Lyon, qui se blasonne : « Écartelé : aux 4 de 1 de gueules, au lion d’argent cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys d’or ; au 2 d’azur, à la Vierge de pitié d’argent ; au 3 de sable, à la Charité d’or. Toutefois, le sable laisse ici la place à l'azur. »

Sud - Chapelle « de la Vierge »

- Histoire

La chapelle est financée le 13 juin 1639 par le chevalier François de Murard[30] dont les armes ornent la clef de l'arc séparant nef et chapelle. Parmi les œuvres d'art présentées dans la chapelle, il faut citer la célèbre Vierge à l'Enfant de Jacques Mimerel ainsi que deux tableaux d'Antoine Sublet datant de 1868, L'Annonciation et La Présentation de Marie au temple.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016. Armes de la famille de Murard sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes de la famille de Murard sur l'arc séparant chapelle et nef. L'Annonciation d'Antoine Sublet de 1868.

L'Annonciation d'Antoine Sublet de 1868. La Présentation de Marie au temple d'Antoine Sublet, de 1868.

La Présentation de Marie au temple d'Antoine Sublet, de 1868.

- Vierge à l'Enfant de Jacques Mimerel

La chapelle abrite la statue de la Vierge à l'Enfant de Jacques Mimerel datant de 1659. Sa création est initiée par le vœu des consuls de 1643 dédiant la ville à la Vierge en échange de sa protection contre la peste. La statue est installée sur le pont du Change en 1662 dans une niche. Entre 1675 et 1714, probablement en 1677, abîmée, elle est déplacée et la légende raconte qu'elle aurait arrêté le char à bœufs devant la porte de l'Hôtel-Dieu, exprimant son souhait d'être installée ici. Au-delà de la légende, il semble logique d'imaginer que les autorités décidèrent d'installer la statue dans une chapelle dans lequel avait travaillé Mimerel. Elle est placée à l'origine dans la chapelle Notre-Dame-de-Pitié, puis dans la chapelle où elle est actuellement en 1832, elle est placée un moment derrière l'autel avant de revenir à la place qu'elle occupe aujourd'hui[35].

La statue dispose de proportions parfaites, sauf sa tête un peu petite avec une proportion de 1/10 au lieu de 1/8 si l'on suit les canons de la Renaissance ; « ce qui allonge la silhouette et augmente l'impression de légèreté ». Son port aristocratique et son vêtement qui moule le corps sont des techniques fréquentes à l'âge baroque. Elle est dans une posture moins habituelle, son déhanchement dépassant le « contrapposto » classique, et qui fait penser à la demi-génuflexion du rite lyonnais[36]. Elle a été restaurée en 1943 par J. Chorel, qui a reconstitué la partie gauche de l'enfant Jésus et un moment séparé la tête de la Vierge du reste de la statue[36].

.jpg.webp) Vierge à l'Enfant, détail de la tête de la Vierge.

Vierge à l'Enfant, détail de la tête de la Vierge..jpg.webp) Vierge à l'Enfant, détail de la tête de l'enfant Jésus.

Vierge à l'Enfant, détail de la tête de l'enfant Jésus. Lithographie de 1835 du pont du Change d'après un dessin de Paulus Lauters (1806-1875).

Lithographie de 1835 du pont du Change d'après un dessin de Paulus Lauters (1806-1875).

Sud - Chapelle « Saint-Joseph »

La chapelle est financée le 16 mars 1638 par Christophe Liotaud[30] dont les armes ornent la clef de l'arc séparant nef et chapelle. Elle contient un autel dit de l’Atelier de Joseph et un retable dit de La Mort de saint Joseph de 1894, les deux par Charles Dufraine[29] et une Pietà de Thomas Blanchet.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016. Armes de la famille Liotaud sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes de la famille Liotaud sur l'arc séparant chapelle et nef..jpg.webp) Pietà de Thomas Blanchet.

Pietà de Thomas Blanchet.

Sud - Chapelle « du Sacré-Cœur »

La chapelle est financée en 1640 par Pierre Giraud[30] dont les armes ornent la clef de l'arc séparant nef et chapelle. Toutefois, en raison difficultés financières, il est remplacé par Louis et Vincent Vertena puis Laurent Anisson le 11 août 1652[30]. Elle contient un autel dit de Saint Jean l'Évangéliste (non daté) et un retable dit de L'Apparition du Sacré Cœur de 1877 de Joseph-Hugues Fabisch ainsi que deux tableaux de Jean-Baptiste Chatigny, La Consolation du Sacré-Cœur ou Le Christ et saint Jean et La Communion ou la Bonne Mort, les deux de 1867[29].

Le retable de L'apparition du sacré-Cœur est également appelé Le Christ et Marguerite-Marie Alacoque. Cette œuvre est réalisée en 1877, à un moment d'intense exaltation de cette pratique religieuse en France, quatre ans après que l'Assemblée nationale de 1871 ai voté la construction de la basilique du Sacré-cœur en expiation des fautes de la Commune. À cette période, Fabisch a des commandes pour trois ou quatre églises de Lyon sur ce thème[37].

L'antependium de l'autel de la chapelle est un bas-relief de Jean-Baptiste Chatigny représentant saint Jean l'Évangéliste dans les bras de Jésus avec, à sa gauche Thomas d'Aquin et à sa droite François d'Assise. Les deux personnes les plus à gauche et à droite sont d'identification plus incertaine. Celui à gauche pourrait être saint Jean d'Eudes ou saint François-Régis. Quant à celui de droite, il pourrait s'agir de Robert Bellarmin ou Pierre-Julien Eymard[38].

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016. Armes de la famille Giraud sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes de la famille Giraud sur l'arc séparant chapelle et nef. La Communion ou La Bonne Mort de Jean-Baptiste Chatigny, 1867.

La Communion ou La Bonne Mort de Jean-Baptiste Chatigny, 1867. La Consolation du Sacré-Cœur ou Le Christ et saint Jean de Jean-Baptiste Chatigny, 1867.

La Consolation du Sacré-Cœur ou Le Christ et saint Jean de Jean-Baptiste Chatigny, 1867..jpg.webp) L'apparition du sacré-Cœur de Joseph-Hugues Fabisch, 1877

L'apparition du sacré-Cœur de Joseph-Hugues Fabisch, 1877

Sud - Chapelle « des fonts baptismaux »

Elle contient un retable anonyme dit Le Baptême du Christ du XIXe siècle[29].

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016.

Vue d'ensemble de la chapelle en septembre 2016. Armes sur l'arc séparant chapelle et nef.

Armes sur l'arc séparant chapelle et nef.

Caveaux

À l'origine le sous-sol de la chapelle contenait de grands caveaux où quelques notables ont été inhumés jusqu'à la Révolution. L'administration fit tout supprimer en 1852. Les autres personnes ont été enterrées autour de l'hôpital avant que ne soient ouverts le cimetière de la rue Bourgchanin en 1672, puis celui de la Magdeleine en 1696[39].

Stations du chemin de croix

Parmi les nombreux éléments du mobilier, il faut citer des bas-reliefs en bois sculpté encadrés présentant les quatorze stations du chemin de croix.

Chemin de croix, troisième station.

Chemin de croix, troisième station. Chemin de croix, cinquième station.

Chemin de croix, cinquième station. Chemin de croix, sixième station.

Chemin de croix, sixième station. Chemin de croix, neuvième station.

Chemin de croix, neuvième station. Chemin de croix, station non-identifiée.

Chemin de croix, station non-identifiée.

Orgue

L'orgue posé sur une tribune au-dessus de l'entrée a été réalisé par le facteur Augustin Zeiger, en grande partie grâce à un don de la sœur hospitalière Françoise Condamin. Il a été béni le 10 juin 1852 par l'archevêque de Turin. Plusieurs grands organistes en ont joué : Charles-Marie Widor, Renaud de Vilbac, Jean Witkowski et Marcel Dupré, ou encore Marcel Mérieux à ses heures perdues[40].

Buffet d'orgue en septembre 2016.

Buffet d'orgue en septembre 2016.

Décor

Le décor de la chapelle fait partie des quelques scènes baroques de Lyon avec la chapelle de la Trinité, l'église Saint-Bruno-les-Chartreux et le réfectoire du musée des beaux-arts. La chapelle a été entièrement peinte à partir de 1867 selon les dessins d'Alexandre Denuelle[41].

La chapelle de l'Hôtel-Dieu dans l'art

.JPG.webp) Cour des cuisines au crépuscule de l'Hôtel Dieu de Lyon par Eugène Villon. L'arrière-plan est occupé par les deux clochers de la chapelle tandis qu'à droite, le chœur est illuminé.

Cour des cuisines au crépuscule de l'Hôtel Dieu de Lyon par Eugène Villon. L'arrière-plan est occupé par les deux clochers de la chapelle tandis qu'à droite, le chœur est illuminé.

Notes et références

- « Chapelle Notre-Dame-de-Pitié », inventaire général du patrimoine culturel de la région Rhône-Alpes [lire en ligne]

- « Annuaire du diocèse de Lyon », sur lyon.annuaire-eglise.net (consulté le )

- Marchand 2014, p. 6.

- Marchand 2014, p. 11.

- Marchand 2014, p. 16.

- Marchand 2014, p. 17.

- Marchand 2014, p. 18.

- Marchand 2014, p. 19.

- « Hôtel-Dieu dit hôpital du Pont du Rhône puis hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié du Pont du Rhône, Hôpital général, Grand Hôtel-Dieu », inventaire général du patrimoine culturel de la région Rhône-Alpes [lire en ligne]

- Marchand 2014, p. 21.

- Marchand 2014, p. 28-29.

- Marchand 2014, p. 30.

- « Chapelle de l'Hôtel-Dieu à Lyon », sur Fondation patrimoine (consulté le )

- Marchand 2014, p. 71.

- Marchand 2014, p. 74

- Marchand 2014, p. 123

- Marchand 2014, p. 77

- Marchand 2014, p. 79

- Marchand 2014, p. 123.

- Notice BNF : FRBNF30223857 Parisiis : apud J. Jost, 1643

- Lapras 2002, p. 11.

- Sur la diffusion des églises du premier baroque en France, voir : Cl. Mignot « Architecture et territoire, la diffusion du modèle d'église à la romaine en France (1598-1685)», L'architecture religieuse européenne au temps des Réformes, Paris, 2009, p. 122-136.

- Marchand 2014, p. 25.

- Marchand 2014, p. 24.

- F. Lemerle, Y. Pauwels, Architecture de papier, la France et l'europe, XVIe et XVIIe siècles, Brepols, 2003.

- Marchand 2014, p. 26.

- Lapras 2002, p. 20.

- Gérard Bruyère, "Les tableaux des églises de Lyon : trois inventaires révolutionnaires", Travaux de l'institut d'histoire de l'art de Lyon, cahier n° 14, 1991, p. 1-61.

- Marchand 2014, p. 65

- Marchand 2014, p. 18

- Lapras 2002, p. 27.

- Bible de Crampon, 1923 ; chap.10, 41-42.

- Lapras 2002, p. 26.

- Dagier 1830, p. 333-334

- Lapras 2002, p. 22.

- Lapras 2002, p. 23.

- Lapras 2002, p. 28.

- Lapras 2002, p. 29.

- Lapras 2002, p. 13.

- Lapras 2002, p. 62.

- Lapras 2002, p. 19.

Sources

- Étienne Dagier, Histoire chronologique de l'hôpital général et grand hôtel-Dieu de Lyon,

- Claude Lapras et Chantal Rousset-Beaumesnil (préf. Philippe Paillard), La Chapelle de l'Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon, Éditions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, , 91 p. (ISBN 2-84147-126-8, OCLC 52811398)

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article. - Suzanne Marchand (dir.), Dominique Bertin, Maria-Gabriella De Monte, Nathalie Mathian et Didier Repellin, La Chapelle de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Carnet d'une restauration, Lyon, Hospices civils de Lyon, coll. « Éditions Lyonnaises d'Art et d'Histoire », , 128 p. (ISBN 978-2-84147-320-5, OCLC 902615439)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- La chapelle, sur le site des Hospices civils de Lyon

- Page web, sur le site du diocèse de Lyon