Basilique Saint-Bonaventure de Lyon

La basilique Saint-Bonaventure de Lyon est un édifice religieux de Lyon, en France, voué au culte catholique. Située au cœur de la presqu'île dans le quartier des Cordeliers, cette église demeure le seul édifice médiéval qui subsiste après les travaux de percée de la rue Impériale, aujourd'hui rue de la République, et le réaménagement de la place des Cordeliers sous le second Empire par le préfet Vaïsse. Sanctuaire urbain depuis 1971[2], et non pas église paroissiale, l'église est érigée en basilique mineure par le pape François le [3].

| Basilique Saint-Bonaventure | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Dédicataire | Saint Bonaventure |

| Type | Basilique |

| Rattachement | Archidiocèse de Lyon |

| Début de la construction | 1325 |

| Fin des travaux | 1327 (consécration en 1328) |

| Style dominant | Façade gothique |

| Protection | |

| Site web | Basilique Saint-Bonaventure - Diocèse de Lyon |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Métropole de Lyon |

| Commune | Lyon |

| Arrondissement | 2e |

| Coordonnées | 45° 45′ 47″ nord, 4° 50′ 13″ est |

Historique

L'histoire de l'église, aujourd'hui placée sous le vocable de saint Bonaventure, est intimement liée à celle du couvent dont elle faisait partie, le couvent des Cordeliers. Le couvent des cordeliers est attesté seulement à partir de 1226[4].

Pour satisfaire les besoins de la communauté des franciscains[5] installés en ce lieu depuis que le sénéchal Grolée leur a légué un terrain pour un installer leur couvent[4], la construction d'une église de plus grande dimension est décidée par Jacques de Grolée, petit-fils du sénéchal pour pallier l'étroitesse de la première église conventuelle ce qu'avait révélé la foule amassée lors des cérémonies ayant succédé à la mort du cardinal Bonaventure dans la nuit du 14 et 15 juillet 1274, à l'âge d'environ 57 ans[6].

La nouvelle église est orientée vers le sud, ce qui est rare à l'époque où les églises gothiques sont orientés à l'est pour que l'abside reçoive la lumière du lever du soleil.

La construction de l'église prend à peine deux ans : de 1325 à 1327. Elle accueille la dépouille mortelle de Jacques de Grolée, mort le , qui est placé sous le maître autel (avant d'être déplacé quelque part du côté de l'épître en 1599). L'église est consacrée le par l'archevêque de Lyon, Pierre IV de Savoie, et dédiée à saint François d'Assise.

Contrairement à l'église Saint-Nizier qui accueille le chapitre canonial, l'église des Cordeliers devient le siège des confréries, dont les plus importantes y bâtissent des chapelles. L'église est agrandie de 1471 à 1484[7]. C'est alors qu'elle est placée sous le vocable de saint Bonaventure.

Le chœur est restauré en 1607. L'église sert de grenier à grain après la révolution française avant d'être rendue au culte vers 1806 et de recevoir sa façade actuelle grâce à l'initiative du cardinal Joseph Fesch.

Les cloches ayant été fondues à la Révolution il faut attendre le 11 février 1836 pour que le clocher soit muni de quatre nouvelles cloches.

Vers 1890, l'église se voit débarrassée des immeubles qui y étaient adossés sur son flanc est ainsi que de la curie qui permet l'élargissement de la rue Grolée sur son flanc ouest.

L'église Saint-Bonaventure est inscrite aux Monuments historiques en 1927[8].

Façade de Saint-Bonaventure (XVe siècle) restaurée en 1858-1860 par Cl.A. Benoît

Façade de Saint-Bonaventure (XVe siècle) restaurée en 1858-1860 par Cl.A. Benoît Les maisons sur le flanc est de l'église avant 1890, époque de leur démolition.

Les maisons sur le flanc est de l'église avant 1890, époque de leur démolition. Le quartier Grolée vu du nord vers 1890. Noter la curie à l'ouest qui obstrue la rue Grolée. Le Grand Bazar est construit (angle en bas à droite de la photo)

Le quartier Grolée vu du nord vers 1890. Noter la curie à l'ouest qui obstrue la rue Grolée. Le Grand Bazar est construit (angle en bas à droite de la photo) Intérieur de Saint-Bonaventure

Intérieur de Saint-Bonaventure Autel et vue sur la chapelle Notre-Dame

Autel et vue sur la chapelle Notre-Dame

Description

Les chapelles

L'abbé Pavy dans la monographie qu'il consacre à l'ensemble conventuel des Cordeliers[9] reprend la description des chapelles faites par Fodéré :

- Côté ouest (à droite en entrant), on trouve du chœur vers l'entrée :

- Chapelle no 1 : chapelle Notre-Dame, bâtie par Jean Ogii (ou Ogier), probablement le même qui est membre du consulat, riche Lyonnais qui ne débourse pas moins de deux mille trois cents livres viennoises payées aux religieux par son héritier, Guillaume de Durchie. Jean Ogier, l'héritier et sa famille y ont été enterrés.

- Chapelle no 2 : chapelle de saint Fortuné (ou saint Fortunat), édifiée par des marchands de Troyes en Champagne en 1345.

- Chapelle no 3 : chapelle saint Joseph, bâtie par la confrérie des tailleurs d'habits. Elle est dédiée à saint Jacques et saint Philippe. Les armoiries de la confrérie sont visibles sur l'arceau de l'arcade : des ciseaux surmontés d'un coquillage.

- Chapelle no 4 : chapelle dédiée à saint Luc et saint Clair par la confrérie des peintres et vitriers. Elle est aujourd'hui la chapelle du Sacré-Cœur dont l'autel a été ajouté sur ordre de Monseigneur de Neuville.

- Chapelle no 5 : dédiée à saint Jean-Baptiste.

- Chapelle no 6 : chapelle saint Antoine de Padoue, bâtie en 1388 par la confrérie des hôteliers des taverniers.

- Chapelle no 7 : ?

- Chapelle no 8 : ?

- Chapelle no 9 : ?

- Côté est (à gauche en entrant), on trouve du chœur vers l'entrée :

- Chapelle no 1 : d'abord dédié à saint François d'Assise, puis saint Bonaventure, elle sera dédiée au roi saint Louis par la confrérie des Sergents royaux.

- Chapelle no 2 : chapelle de l'Assomption, consacrée à Notre-Dame. Elle est construite par tous « ceux qui travaillent en l'art de la soie ». En 1662, elle change de nom et devient Notre-Dame de la délivrance.

- Chapelle no 3 : chapelle saint Nicolas, construite par les bateliers. Au début du XVIe siècle, les troupes du baron des Adrets traversent l'église durant leur pillage et détruisent en partie la chapelle pour faire passer leur artillerie. Elle est rebâtie en 1572.

- Chapelle no 4 : chapelle Notre-Dame de Grâce

- Chapelle no 5 : chapelle saint Bernardin puis saint Claude

- Chapelle no 6 : ?

- Chapelle no 7 : ?

- Chapelle no 8 : ?

- Chapelle no 9 : ?

Le peintre Charles de la Fosse, revenu d'Italie en 1664, reçu la commande de dix tableaux pour la chapelle des Gonfalons à Lyon[10]. Il n’en fit que deux : la Visitation et l’Adoration des Rois.

Les grandes orgues

La richesse et la diversité des jeux permettent de couvrir tout le répertoire organistique connu. La présence d’un instrument de qualité dans ce lieu de culte au XVIIe siècle est attestée. Un document de 1693[11] fait état de grandes orgues placées au-dessus du portail central de l’église, sur une tribune qui ornait le fond de la nef. C’était « un seize pieds de quarante jeux et à cinq claviers (…) et des pédales à dix-neuf marches ». Il était « de la façon du sieur Ferry envoyé exprès de Paris pour ce sujet par Monsieur Le Bègue, organiste du Roi, 1630-1702 ».

Le chanoine Panel[12], qui a entrepris d’écrire l’histoire des orgues de Saint-Bonaventure, confirme qu’un instrument d’importance se trouvait sur une tribune au fond de la nef avant la période révolutionnaire. Information précieuse, il fait référence à un instrument qui aurait été brisé par les Calvinistes en 1562, ce qui prouve que les orgues du sieur Ferry n’étaient pas les premières à avoir été édifiées en ce lieu. De plus, trente ans après la destruction causée par les Calvinistes, soit aux environs de 1592, le consulat allouait une grosse somme en écus d’or sol pour financer l’édification d’un nouvel instrument.

Toutefois, lorsque l'on connaît l'orthographe parfois fantaisiste, surtout en matière de noms propres, des scripteurs de l'époque, il vaut mieux se fier à Norbert Dufourcq qui identifie le sieur Ferry comme étant le célèbre parisien Alexandre Thierry, facteur d'orgues du roi, et qui construisit un instrument neuf de 1689 à 1690[13].

L’église Saint-Bonaventure a souffert de la tourmente révolutionnaire, comme tant d’édifices religieux de France, et l’orgue d'Alexandre Thierry, qui a surement connu des restaurations et ajouts au cours du XVIIIe siècle, n’a pas survécu à cette époque troublée, pas plus que la tribune qui l’avait accueilli.

Si la manufacture Daublaine-Callinet (de Paris) a démarché la fabrique de Saint-Bonaventure, c'est plutôt le facteur Joseph Callinet (de Rouffach) qui est retenu pour la construction du nouvel orgue, inauguré le 29 avril 1845. L'instrument est alors disposé sur le côté droit du chœur.

En 1855, l’instrument inauguré dix ans plus tôt est transporté au fond du chœur, par Joseph Callinet, ce qui représente une amélioration appréciable sur le plan de l’acoustique. Le buffet tel que nous le voyons aujourd’hui date de cette époque, et l'ancienne partie centrale du buffet se trouve réutilisée en rentable dans la chapelle latérale Saint-Antoine-de-Padoue. Cet instrument, riche de vingt-deux jeux seulement, n’était pas sans faiblesses. En juillet 1860, le conseil de fabrique de la paroisse signe alors un marché avec Joseph Merklin pour une modernisation des jeux et une réfection de la mécanique. L’instrument, dont la composition n'est pas augmentée mais optimisée, est inauguré par Édouard Batiste, titulaire de l’époque du grand orgue de l'église Saint-Eustache de Paris, et par Charles-Marie Widor.

En décembre 1869, une nouvelle restauration est envisagée à la demande de Léon Reuchsel, qui devait tenir les orgues de Saint-Bonaventure pendant un demi-siècle. La convention, signée en avril 1870, malgré les dépenses importantes qui grèvent le budget de la paroisse à l’époque (Saint-Bonaventure, par exemple, est alors la seule église lyonnaise qui n’a pas de calorifère), prévoit certaines transformations comme le renouvellement de la soufflerie et le remplacement des claviers existants par des claviers neufs.

Il faudra attendre 1885 pour qu’un accord soit donné par le conseil de fabrique en vue de la réparation des jeux existant et l’adjonction de jeux nouveaux. L’instrument, qui, jusque-là, n’avait connu que la traction mécanique comme mode de transmission va bénéficier du rôle novateur de la maison Merklin dans l’utilisation de l’électricité pour « faire parler » les tuyaux. Un seul clavier, cependant, est muni du système électrique ; un deuxième clavier est à traction pneumatique, les autres restant mécaniques. Ces trois modes de transmission obligent l’organiste à trois « touchers » différents, et rendent impossible une exécution précise. L’électrification se poursuit en 1912 avec l’installation d’une soufflerie électrique. Finis les efforts des souffleurs pour tenir constamment remplis les vastes réservoirs d’air chargés de poids de cinq cents kilos et plus.

L’électricité a cependant ses dangers : en 1928, sous le titulariat de Marcel Paponaud, un commencement d’incendie endommage la soufflerie et toute la partie électrique, réduisant l’orgue au silence pendant un temps assez long. C’est sous l’impulsion de Marcel Paponaud que la maison Michel - Merklin & Khun accomplit la restauration de 1936, qui donne à l’orgue la physionomie qu’il a encore aujourd’hui. Marcel Paponaud s’adjoint le concours d’un harmoniste formé chez Cavaillé-Coll (facteur d’origine espagnole), qui saura donner aux jeux d’anches tout le mordant et le moelleux qui font le charme d’un dessus de trompette ou de clairon. Une nouvelle restauration sera effectuée, en 1960, également par les établissements Michel - Merklin & Khun

Une dernière restauration est effectuée, en 1985, par les facteurs René Micolle, Georges Valentin et Charles Meslé. À cette occasion, Patrice Caire, successeur de Marcel Paponaud, fait ajouter deux jeux d’anches placés « en chamade » sur les deux corps du buffet. Également, la transmission électropneumatique est remplacée par une transmission électrique, et le combinateur est rénové.

En l’état actuel, l’orgue de Saint-Bonaventure est un instrument de soixante-huit jeux, comportant trois claviers de soixante-et-une notes chacun, un pédalier de trente-deux notes et soixante-quatre combinaisons ajustables.

L'actuel titulaire de l'instrument est Gabriel Marghieri, professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et également titulaire du grand orgue de la basilique du Sacré-Cœur à Paris.

Œuvres

Tableaux

- La Descente de Croix, XVIIe siècle, œuvre volée le [14] ;

- Le Miracle de saint Bonaventure, huile sur toile de François Lombard (1639)[15] ;

- L'Apparition de la Vierge, XVIIIe siècle[16] ;

- Saint François Xavier à qui on montre une carte de la Chine, XVIIe siècle[17] ;

- La Mort de la Vierge, XVIIe siècle[18] ;

- Sainte Élisabeth de Hongrie soignant un blessé, Auguste Chavard, XIXe siècle[19] ;

- Saint Antoine de Padoue, XVIIe siècle[20] ;

- Apparition de l'Enfant Jésus à saint Antoine de Padoue, XIXe siècle[21] ;

- Christ et la Samaritaine, Pierre Lagarde, 1863[22] ;

- Adoration des mages, XVIIe siècle[23].

Mobilier

- Ostensoir en argent doré, 1858, Thomas-Joseph Armand-Calliat[24] ;

- autel, retable, tabernacle et tableau L'Ange gardien, XIXe siècle[25] ;

- plaque funéraire de Simon de Rovedis dit de Pavie, XVe siècle[26] ;

- plaque commémorative de fondations religieuses faites par Simon de Rovedis dit de Pavie, XVe siècle[27] ;

- plaque funéraire des familles d'Huon, de Barral, de Vareys, XIVe siècle[28] ;

- plaque funéraire de Jean Juge, XIVe siècle[29].

Tapisseries

- Scène champêtre avec trois figures féminines, XVIIIe siècle, manufacture d'Aubusson[30] ;

- quatre pièces murales de la tenture de l'Histoire de saint Bonaventure, XVIIIe siècle, manufacture d'Aubusson[31].

Retables sculptés

- Retable sculpté en marbre représentant Saint Joseph portant l'Enfant (statue du sculpteur Jean-André Delorme), quatre épisodes de la vie de Saint-Joseph (Le Mariage de la Vierge, Le Songe de Saint Joseph, La Fuite en Égypte et L'Atelier du Saint) et le couronnement du saint (œuvre collective du statuaire Vincent Fontan et du sculpteur Gaëtan Visconti)[32].

Scoutisme

L'église Saint-Bonaventure accueille chaque mois la veillée de prière et d'adoration inter-scoute organisée par le groupe Eamus. Le vendredi précédant le dimanche des Rameaux, la veillée est animée par la chorale inter-scoute de Lyon, par ailleurs, cette même chorale assure son concert annuel le 8 décembre. Le sanctuaire est donc un lieu important de l'inter-scoutisme puisqu'il rassemble tous les mouvements de scoutisme catholiques de Lyon.

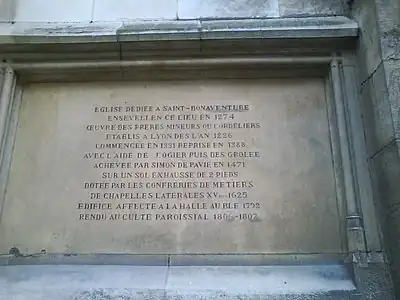

Plaque commémorative sur la façade de l'Église

Plaque commémorative sur la façade de l'Église

Notes et références

- « Site historique de Lyon », sur http://whc.unesco.org/, UNESCO, (consulté le ).

- Site web précisant le statut

- | Saint-Bonaventure devient basilique

- Hervé Chopin, « Une église dans la ville. Les origines de l'église Saint-Bonaventure », dans L'église Saint-Bonaventure au cøeur de la vie lyonnaise, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, (lire en ligne), p. 10–15.

- Les franciscains sont populairement appelés 'Cordeliers' en raison de la corde qu'ils portent comme ceinture

- Bonaventure, ministre général des Franciscains, se trouvait à Lyon pour y participer au Deuxième concile de Lyon (1274)

- Jean Pelletier, Connaître son arrondissement, le 2e, éditions lyonnaises d'art et d'histoire, p. 25

- « Eglise Saint-Bonaventure », notice no PA00117794, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Abbé Pavy, Les Grands Cordeliers de Lyon, Lyon, 1885, pp.23 à 27

- Chapelle des Gonfalons, Lyon en 1755

- Reproduit dans Bazin, Quelques remarques sur le grand couvent de Saint-Bonaventure, à Lyon, chez Claude Delaroche, rue Mercière, chap. 3.

- Chanoine Panel, Échos de Saint-Bonaventure, décembre 1936, n°9, p.4 ; Noël 1938 n°10, p.9.

- Norbert Dufourcq, Le Livre de l'Orgue Français, tome III, la Facture, 2e partie,page 61, Picard, (ISBN 2-7084-0031-2)

- « La Descente de Croix », notice no PM69000438, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Le Miracle de saint Bonaventure », notice no PM69000315, base Palissy, ministère français de la Culture

- « L'Apparition de la Vierge », notice no PM69000437, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Saint François Xavier à qui on montre une carte de la Chine », notice no PM69000436, base Palissy, ministère français de la Culture

- « La Mort de la Vierge », notice no PM69000435, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Sainte Elisabeth de Hongrie soignant un blessé », notice no PM69002503, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Saint Antoine de Padoue », notice no PM69001344, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Apparition de l'Enfant Jésus à saint Antoine de Padoue », notice no PM69001343, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Christ et la Samaritaine », notice no PM69001342, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Adoration des mages », notice no PM69001341, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Ostensoir en argent doré », notice no PM69001272, base Palissy, ministère français de la Culture

- « autel, retable, tabernacle et tableau L'Ange gardien », notice no PM69000439, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Plaque funéraire de Simon de Rovedis dit de Pavie », notice no PM69000314, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Plaque commémorative de fondations religieuses faites par Simon de Rovedis dit de Pavie », notice no PM69000313, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Plaque funéraire des familles d'Huon, de Barral, de Vareys », notice no PM69000312, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Plaque funéraire de Jean Juge », notice no PM69000313, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Scène champêtre avec trois figures féminines », notice no PM69000317, base Palissy, ministère français de la Culture

- « Quatre pièces murales de la tenture de l'Histoire de saint Bonaventure », notice no PM69000316, base Palissy, ministère français de la Culture

- Michel Quesnel (dir.), L'église Saint-Bonaventure au cœur de la vie lyonnaise, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, , 168 p. (ISBN 978-2-84147-333-5), p. 127

Annexes

Bibliographie

- Michel Quesnel (dir.), L'église Saint-Bonaventure au cœur de la vie lyonnaise, Lyon, éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 2016

- Michel Jurine, Joseph Merklin, facteur d'orgues européen, édité par l'Association Aristide Cavaille-Coll, diffusion Klincksieck, 1991.

- Pierre-Marie et Michelle Guéritey, Les Orgues du Rhône, tome 1 : Les orgues de Lyon, 1992, éditions Comp'Act.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Sanctuaire Saint-Bonaventure - Diocèse de Lyon

- Église Saint-Bonaventure - le Grand Espace Historique Urbain de Lyon

- Visite Virtuelle 360° de l'église