Chêne d'Allouville

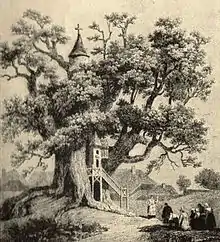

Le chêne d'Allouville est un chêne pédonculé situé au centre du village d'Allouville-Bellefosse, juste face au clocher-porche de l'église Saint-Quentin, dans le pays de Caux, en Seine-Maritime. Son âge exact n'est pas connu : estimé au XIXe siècle âgé de 800 ans, une estimation ultérieure lui en attribue 1 200. Il est réputé comme étant le plus vieux chêne en France[1].

| Chêne d'Allouville | |||

Le chêne d'Allouville | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Région | Normandie | ||

| Département | Seine-Maritime | ||

| Commune | Allouville-Bellefosse | ||

| Coordonnées géographiques | 49° 35′ 47″ N, 0° 40′ 35″ E | ||

| Caractéristiques | |||

| Espèce | Chêne pédonculé | ||

| Hauteur | 11 mètres | ||

| Circonférence maximale | 9.95 | ||

| Âge | plus de 1200 ans | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-Maritime

| |||

Le Chêne d’Allouville *

| |

| Domaine | Pratiques rituelles |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Allouville-Bellefosse Seine-Maritime France Haute-Normandie |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

Sa hauteur est de 18 m et sa circonférence atteint les 15 m à 1 m du sol[2]. Localisé à proximité immédiate du clocher de l'église du village, il abrite en son sein deux minuscules chapelles et draine chaque année quelque 30 000[3] à 60 000 visiteurs[4].

Le chêne d'Allouville est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2009[5].

Histoire

Selon la légende, le chêne a été planté en 911 pour la naissance de la Normandie mais les scientifiques pensent de nos jours que le chêne serait daté du IXe siècle. Probablement contemporain de Charlemagne, le chêne d'Allouville a pu voir défiler les troupes de Guillaume le Conquérant en marche vers l'Angleterre qui, selon la tradition, a fait halte à son pied[6] - [7].

En vieillissant, l'arbre s'est creusé de l'intérieur, offrant en ses entrailles le petit mètre carré nécessaire pour une vie d'ascète.

Les premières mentions écrites datent de 1696. Cette année-là, l'abbé Jacques Delalande du Détroit, fief de l'île de Ré, le curé de la paroisse, glisse une image de la vierge dans la fissure de l'arbre, dans le contexte de la guerre qui touche le pays de Caux, dédie alors cet arbre à Notre-Dame de la Paix. L'arbre se creuse de plus en plus, et la largeur de la fissure est alors de 22 centimètres. Le père Du Cerceau écrit en 1710 une ode dans laquelle « il se souvient qu'il aurait pu être ermite et se voyait apporter chapon et champagne par les braves paroissiens. »

Jadis entouré d'autres arbres, le chêne a échappé à plusieurs reprises à la destruction, notamment en 1793, pendant la Terreur. Selon un récit local transmis oralement jusqu'à son recueil en 1914 par l'abbé Fontaine[8], une foule révolutionnaire en liesse voulut incendier ce symbole d'un pouvoir clérical honni[1] - [6]. L'arbre fut sauvé par le maître d'école du village, Jean-Baptiste Bonheure, qui y apposa l'écriteau « temple de la Raison » à la place de l'ancien qui le condamnait[6] - [9] - [10] - [11].

Après ces événements, il suffira au chêne d'une cinquantaine d'années pour redorer son blason aux yeux des plus hautes instances du pouvoir laïc en place. Une statue de la Vierge en bois doré est notamment offerte au chêne par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et se trouve aujourd'hui dans la sacristie de l'église Saint-Quentin [6]. La chapelle, ainsi que la chambre qui la surmonte et l'escalier qui y conduit, vieillissent sous l'action du temps. En 1853, l'abbé Cholet profite d'une visite du préfet de la Seine-Inférieure pour lui demander de classer le chêne comme monument historique et restaurer le lambris de la chapelle[7]. Le baron Le Roy offre 1 200 francs pour la restauration du chêne. L'abbé Robert, alors directeur au séminaire d'Yvetot, se charge de conduire le travail de restauration, qu'il fait exécuter par M. Martin, sculpteur de Caudebec. L'œuvre est accomplie dans le style du XVIIe siècle. Une fois achevé, Mgr Blanquart de Bailleul, archevêque de Rouen, bénit l'autel neuf et y célèbre une messe le [12] - [7] - [N 1].

Au XIXe siècle, le chêne d'Allouville-Bellefosse devient officiellement une curiosité et il fait l'objet de soins attentifs de la part des villageois. Ils tapissent l'intérieur des chapelles de lambris, recouvrent son tronc d'un manteau d'écailles de bois et aménagent un véritable escalier doté d'une balustrade pour en faciliter l'accès.

En 1912, il est frappé par la foudre qui l'ampute de moitié ; il est depuis sans cesse ausculté, soigné et consolidé. Grâce à Henri Gadeau de Kerville, le site naturel est classé par un arrêté du [13].

En 1988, une structure métallique est installée pour soutenir l'arbre qui menace de s'abattre[14]. Deux ans plus tard, le chêne est restauré à cause de son état de santé et des dégradations dues au tourisme. « Dans les années 1988-1993, un homme assez extraordinaire, Robert Bourdu, eut un coup de cœur pour ce végétal, qui avec ses 1 200 ans, présentait des signes de faiblesse de structure et de vigueur. La relation qu’il a eue avec cet arbre lui a permis de fédérer autour de lui une commission d’élus, de professionnels et d’habitants qui ont mis tout en œuvre pour assurer à ce sujet historique une durée de vie supplémentaire. Il fallait trouver un financement important, obtenir l'acceptation d’investissement et de techniques nouvelles pour cet arbre vénérable ; il réussit à mettre en œuvre les travaux de sauvegarde. Les travaux furent longs et les directives strictes, afin d’éviter au mieux toute atteinte au végétal : protéger les racines, limiter le tassement du sol, éviter toutes blessures et protéger le reste de bois encore sain des actions des pathogènes. »[15]

En 2007, une reprise des escaliers, le réaménagement des abords pour éviter le piétinement et améliorer les conditions de sécurité ont été effectués. En 2008, les planches de bois et les graviers qui entourent le chêne ont été changés et un espace a été spécialement aménagé aux alentours pour faciliter la visite des touristes[16].

Les chapelles

Chapelle de la Vierge

L'abbé Jacques Delalande du Détroit, alors curé d'Allouville à la fin du XVIIe siècle, recouvre avec de l'essente toutes les crevasses du chêne. Il construit, avec du bardeau, un petit clocher surmonté d'une croix de fer qui s'élève au-dessus du feuillage. Ce clocher, qui figure sur la gravure d'Eustache-Hyacinthe Langlois, ne subsiste plus aujourd'hui. Dans la partie intérieure du tronc, il glisse dans le creux de l'arbre une image de la vierge et invite les paroissiens à venir prier pour la paix et dédia l'arbre à Notre-Dame-de-la-Paix, comme il est encore possible de le lire sur la porte de la cellule : « Érigée par M. l'abbé du Détroit, curé d'Allouville, en l'année 1696 »[17].

L'oratoire champêtre, long de 1,75 m, large de 1,17 m, mesure 2,28 m de hauteur. Il a été aménagé au début du XIXe siècle, parqueté comme un salon et on peut apercevoir au fond un autel de bois éclairé par deux chandeliers et une lampe suspendue au plancher. Les images de sainte Marie, de saint Joseph et de saint François-Régis ont été tapissées sur les murs. La porte a été grillagée pour empêcher l'entrée au sanctuaire sans en cacher la vue[17].

Cellule ermitale

L'abbé Jacques Delalande du Détroit, avait reçu le Père Du Cerceau alors professeur à Rouen. Ce dernier a écrit en 1710 (plusieurs années après le décès de l'abbé Jacques Delalande) une ode dans laquelle il aurait espéré être un ermite mais ne se souvenait même pas dans quel arbre « Le chêne ou l'épine » ? , et imaginait dans cette œuvre se faire livrer chapon et champagne par ces braves gens attristés de son sort… Cette œuvre est enregistrée aux archives de Lyon[18] - [N 2].

Nous croyons inutile de la reproduire ici, quand

surtout nous en avons une autre à offrir au

lecteur, qui est l'œuvre d'un de nos concitoyens ,

M"*, d'Yvetot, et qui, selon nous, est bien supérieure

à celle de l'abbé Ducerceau. Voici cette «

pièce :

LE CHÊNE ET L'IF.

Dans les champs fortunes de ma belle patrie ,

Près d'un temple sacré de l'antique Neustric ,

Est un chêne si vieux que les plus vieux corbeaux

N'ont pas la moindre souvenance

De s'être reposés, aux jours de leur enfance,

Sous le naissant abri de ses jeunes rameaux.

De ce roi des forêts la cime verdoyante

Semble, en s'élançant vers les cieux ,

Être une médaille vivante

De l'antiquité de ces lieux.

labie. On accédait dans cette salle par un escalier en bois.

Le feuillage du hêtre formait un dôme immense pouvant abriter

soixante à quatre-vingts personnes. Ces merveilles de la nature,

que le respectable Du Détroit croyait léguer aux âges futurs ,

ont disparu.

Son tronc plein de vigueur, énorme pyramide ,

Enceint trois fois neuf pieds dans son vaste contour ;

Il a vu comme une eau rapide

Vingt-huit siècles entiers s'écouler tour-à-tour ;

Le givre des hivers, les vents ni les orages ,

N'ont pu porter atteinte à sa mâle beauté ;

Et l'auguste vieillard, sur le débris des Ages.

S'élève triomphant comme l'éternité.

Dans ses flancs une main pieuse

Éleva jadis un autel ;

Et, tous les ans, dans un jour solennel ,

Il entend retentir sa voûte harmonieuse

Des louanges de l'Éternel.

Aussi le mattre du tonnerre

Le protège en secret contre la faulx du temps ,

Et cet arbre chéri des cieux et de la terre

Doit braver à jamais le courroux des autans.

Le sommet de sa tige, ombragé de feuillage ,

Se termine par une croix ,

Et ressemble au clocher d'un antique ermitage

Qui s'élève du sein des bois.

Près de ce chêne vénérable

Autrefois, empruntant son abri secourable[18]...

Biologie

Le chêne pédonculé (Quercus robur L. = Q. pedunculata Ehrh.) est un arbre à feuillage caduc des régions tempérées de l'hémisphère nord, appartenant à la famille des Fagacées. Il est très commun dans les plaines de France, sauf dans la région méditerranéenne et en Corse. Ses différents noms viennent du latin robur « fort » et pedunculatus « pédonculé », car le fruit est porté par un long pédoncule. C'est un grand arbre de 25 à 35 mètres de haut. Son feuillage est caducifolié. Il a une longévité de 500 à 1 000 ans[19]. C'est une espèce monoïque et postpionnière. L'écorce est lisse chez les jeunes arbres puis devient très profondément crevassée avec des gerçures horizontales.

Il possède des bourgeons ovoïdes, ses feuilles sont alternes avec un très court pétiole et des oreillettes. Les lobes sont peu marqués (ondulés)[20]. Les glands qu'il donne mesurent de 1 à 5 centimètres et sont portés par un long pédoncule (de 2 à 10 cm)[19].

La hauteur du chêne d'Allouville-Belfosse, comparativement à sa grosseur, est relativement faible. Son tronc, qui est totalement creux, présente à peu près, depuis le sol jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où il semble avoir été rompu, la forme d'un cône. Il est toujours actif et produit feuillage et glands[20].

Références au chêne

Le chêne est au centre du film Le Chêne d'Allouville (aussi connu sous le titre Ils sont fous ces Normands) comédie réalisée par Serge Pénard en 1981 avec Jean Lefebvre, Bernard Menez et Henri Guybet. Il raconte les efforts des villageois pour sauver leur arbre, menacé par un projet d'élargissement soutenu par le député et le maire de la commune[21] - [22].

Autres chênes

Depuis 1981, le chêne-chapelle d’Allouville-Bellefosse est jumelé avec le Gros-Chêne de Liernu[23].

Il existe d'autres chênes abritant des chapelles en France dont Saint-Sulpice-le-Verdon en Vendée. À Villedieu-la-Blouère en Maine-et-Loire, une chapelle a été construite sur un chêne que le tronc traverse.

Galerie

Notes et références

Notes

- À trois reprises, M. Cholet a publié une notice biographique sur ce végétal fameux et, chaque fois, il a augmenté son œuvre de nouveaux documents. La première édition parut en 1843 et était intitulée : « Le Chêne-Chapelle, végétal remarquable et peut-être le plus vieux et le plus gros de tous les chênes qui se trouvent en Europe, dans le cimetière d'Allouville-Bellefosse, près d'Yvetot (Seine-Inférieure) », in-8 de 23 p. avec une planche « Paris, Bailly, 1843 ». La seconde édition parut en 1856, et elle comptait 64 pages du même format. La troisième édition a été publiée en 1863. Elle fut imprimée à Bolbec, chez Valin, imprimeur des Pères Franciscains. Cette notice est double et elle est ainsi intitulée : « Notice sur le Chêne-Chapelle d'Allouville-Bellefosse, suivie d'une notice historique sur Pierre Belain d'Esnambuc, fondateur de la puissance française aux Antilles ». La partie concernant le chêne-chapelle compte 80 pages in-8. Celle qui regarde d'Esnambuc en compte 70.

- Indépendamment du gros chêne, il existait jadis, au fond du presbytère d'Allouville, un hêtre et une épine d'une grosseur colossale, que le vandalisme de 1793 n'a pas épargnés. Cette épine supportait une espèce de rotonde à fenêtres et planchéièe, où une douzaine de personnes pouvaient se mettre à table. On accédait dans cette salle par un escalier en bois. Le feuillage du hêtre formait un dôme immense pouvant abriter soixante à quatre-vingts personnes. Ces merveilles de la nature, que le respectable Du Détroit croyait léguer aux âges futurs, ont disparu.

Références

- « Le chêne d'Allouville » [archive du ], sur www.univ-lehavre.fr.

- Jacques Ragot, Guide de la nature en pays de Caux : flore, faune, géologie, Éditions des Falaises, , (ISBN 978-2-84811-035-6), p. 166.

- http://www.paris-normandie.fr.

- Les arbres remarquables Jeroen Pater Éditions du Rouergue .

- Leborgne 2009.

- « Allouville-Bellefosse : Le chêne millénaire » [archive du ], sur allouvillebellefosse.free.fr.

- Gustave Gouellain, Jean Benoît Désiré Cochet, Revue de la Normandie, Impr. E. Cagniard, 1867, p. 564.

- Leborgne 2009, p. 8.

- Confédération nationale des Groupes folkloriques français, Folklore de France (no 251-262), (lire en ligne), p. 44.

- Mythologie française : Bulletin de la Société de mythologie française (no 222-225), (lire en ligne), p. 6.

- Leborgne 2009, p. 8-9.

- Les Églises du l'arrondissement d'Yvetot, 2e édition, T. n, p. 382.

- http://krapoarboricole.unblog.fr .

- Jacques Ragot, Guide de la nature en pays de Caux : flore, faune, géologie, Éditions des Falaises, , (ISBN 978-2-84811-035-6), p. 167.

- Source : La Feuille d'A.R.B.R.E.S., bulletin trimestriel de l'association A.R.B.R.E.S., no 93, .

- Paris Normandie, .

- Gustave Gouellain, Jean Benoît Désiré Cochet, Revue de la Normandie, Impr. E. Cagniard, 1867, p. 565.

- Gustave Gouellain, Jean Benoît Désiré Cochet, Revue de la Normandie, Impr. E. Cagniard, 1867, p. 566.

- Anne Bary-Lenger, Les chênes pédonculé et sessile en France et en Belgique, Bruxelles, 1993, (ISBN 2-87114-095-2), p. 124.

- Jacques Ragot, Guide de la nature en pays de Caux : flore, faune, géologie, Éditions des Falaises, , (ISBN 978-2-84811-035-6), p. 168.

- https://www.imdb.com .

- http://www.cinemotions.com .

- www.chenemillenairedeliernu.be .

Voir aussi

Bibliographie

- Yann Leborgne, « Allouville-Bellefosse », dans Fiches d'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, , 26 p. (lire en ligne [PDF])

- Jacques Ragot, Monique Ragot, Guide de la nature en pays de Caux, éditions des falaises, Fécamp, 2005 (ISBN 2-84811-035-X)

- Anne Bary-Lenger, Le chêne. Les chênes pédonculé et sessile en France et en Belgique., Bruxelles, 1993 (ISBN 2-87114-095-2)

- Marquis, Notice sur le Chêne-Chapelle d'Allouville dans le pays de Caux, in-12 de 7 p., Rouen, 1822.

- Id., Précis analyt. des Trav. de l'Acad. do Rouen, 1822, p. 40-46.

- Id., Archives de la Normandie, 1.1", p. 83-84 et pi.

- Dubreuil, Quelques Notes sur l'accroissement des arbres exogènes, in-4°, Caen, 1847.

- Id., Mém. de l'Institut des Provinces, 1.i", in-4", Caen, 1847.

- De Glanville, Promenade archéol. de Rouen à Fécamp , p. 80-83.

- Les Églises de l'arrond. d'Yvetot, I1" 6dit., t. 11, p. 384-88 ; 2' édit., t. n, p. 379-83.

- L'abbé Cholet, Le Chêne-Chapelle, etc., dans les cimetières d'Allouville-Bellefosse, in-12 de 24 pages, Paris, Bailly, 1810. Plusieurs fois réimprimé.

- Gustave Gouellain, Jean Benoît Désiré Cochet, Revue de la Normandie, Impr. E. Cagniard, 1867.

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ministère de la Culture et de la Communication - Patrimoine culturel immatériel