Château d'If

Le château d'If est une forteresse française édifiée sur les ordres du roi François Ier, entre 1527 et 1529 sur l'îlot d'If de l'archipel du Frioul, proche des îles de Ratonneau et Pomègues au centre de la rade de Marseille.

| Château d'If | ||||

Le château d'If vu depuis Marseille. | ||||

| Type | Forteresse | |||

|---|---|---|---|---|

| Début construction | 1527 | |||

| Fin construction | 1529 | |||

| Protection | 1926 | |||

| Coordonnées | 43° 16′ 47″ nord, 5° 19′ 31″ est | |||

| Pays | ||||

| Région française | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |||

| Commune | Marseille | |||

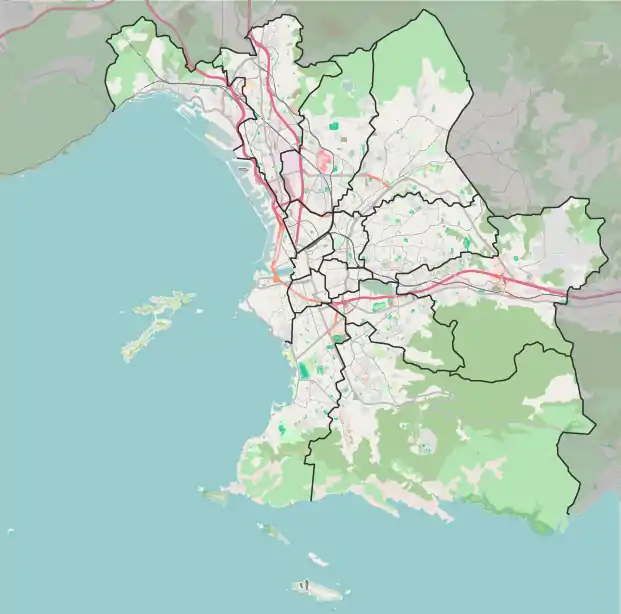

| Géolocalisation sur la carte : Marseille

Géolocalisation sur la carte : Bouches-du-Rhône

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

| Site web | https://www.chateau-if.fr/ | |||

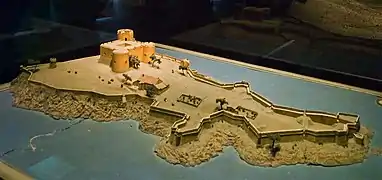

C'est une construction de forme carrée de trois étages mesurant 28 mètres sur chaque côté, flanquée de trois tours, percées de larges embrasures. Le reste de l'île, dont la dimension est de seulement 3 hectares, est fortement défendu par de hauts remparts, avec des plates-formes d'artillerie surmontant les falaises.

Il a essentiellement servi de prison pendant ses 400 ans d'utilisation officielle. Rendu célèbre par un roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, il est l'un des sites les plus visités de la ville de Marseille (près de 100 000 visiteurs par an[1]). Il a été classé monument historique le 7 juillet 1926.

Site

Le château est implanté sur une des îles de l'archipel du Frioul, qui est constitué de quatre îles. L'ensemble atteint 200 hectares, situé environ à 4 km au large de Marseille.

L'îlot d'If se trouve à l'Est des deux îles principales, l'île de Pomègues et celle de Ratonneau. Il est le plus proche de la ville.

La quatrième est l’îlot de Tiboulen du Frioul (côte Ouest).

Ces îles, du fait de leur position stratégique en rade de Marseille, en ont constitué depuis longtemps les défenses avancées sur la mer. Sur chaque éminence était édifié un fort militaire, et batteries, tranchées, postes d'observations parsèment l'ensemble de l'archipel.

Dès Henri IV, un fort très important couronnait l'île Ratonneau, actuellement totalement enfoui sous les reconstructions successives. Puis ce fut l'île d'If qui fut fortifiée au XVIe siècle.

Toponymie gréco-romaine

Le nom d’« If » ne vient pas de la présence d'ifs (Taxus baccata).

Il est possible de relier le terme « if » au verbe latin excerpo, excerpere, signifiant « mettre à part, retirer ». En termes de repère maritime traditionnel ou d'amer, il s'agit d'un écueil potentiel. Mais la proximité de la cité phocéenne incite à valoriser la fonction de recueil, de lieu de retraite momentanée ou de mise en quarantaine. En ce double sens, le mot lusitanien recife semble très proche.

Dans son Trésor du Félibrige, Frédéric Mistral signale le Castèu d'I comme l'évolution en provençal du bas latin « Iphium », lui même dérivé du grec « Hypea »[2]. L'étymologie reste toutefois obscure, la cartographie médiévale parlant de « Izeta » puis « Idea », « Id » ou « It ». C'est cette dernière forme qui est retenue dans la norme classique du provençal[3].

Espace naturel disparu

Sur le plan géologique, l'archipel est semblable aux calanques de Marseille et aux collines de la Nerthe (l'Estaque), il présente de petites falaises de calcaire blanc (urgonien) stratifié tombant dans la mer. Mais au Frioul, ce paysage a été profondément remanié par l'humain. Au point que sur l'îlot, le château et ses remparts occupent l'intégralité de sa surface.

La faune est limitée, essentiellement représentée par l'avifaune, surtout des oiseaux de mer (goéland leucophée en majorité) et d'autres, la plupart rares et protégés. De petits lézards vivent dans les joints des murailles et remparts.

L'archipel est très sec, car il y pleut moins qu'à Marseille. Le faible relief de ces îles et leur étendue déchiquetée expliquent cette pluviométrie déficitaire. Combinée aux vents souvent violents qui peuvent y souffler, cette situation ne permet qu'une végétation rabougrie. Sur l'îlot d'If, il n'y a que quelques arbres (pins d'Alep, figuier sauvage) et une végétation arbustive (lentisques et plantes halophiles).

Un rhinocéros avant le château

C'est sur l'îlot d'If que fit escale, selon les historiens de Provence, le 23 janvier 1516, la nef portugaise qui convoyait de Lisbonne à Rome le célèbre rhinocéros indien que Manuel Ier de Portugal offrait au pape Léon X[note 1] - [4]. Cet animal avait été offert au roi du Portugal par Muzaffar Shah II, sultan du Cambay (Gujarat moderne). Cet animal était en effet le premier rhinocéros visible en Europe depuis l'an 248.

François Ier, qui était en pèlerinage à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, fit le déplacement avec sa cour pour venir le voir. De nombreux Marseillais se rendirent sur l'île pour admirer l'animal. Après quelques semaines sur l'île, la bête reprit son voyage, mais le navire fit naufrage dans le golfe de Gênes. Le pape reçut bien le rhinocéros, mais celui-ci avait été empaillé, après la découverte de son cadavre à la suite du naufrage.

Château de défense côtière

Construction

Le château d'If est la première forteresse royale de Marseille. La seconde est le fort Notre-Dame construit après 1536 toujours sur l'ordre de François Ier. Cela deviendra le site constitutif de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde.

La construction d'une forteresse est un acte politique. Il s'inscrit dans le cas du château d'If dans un projet plus vaste de contrôle des côtes provençales : Marseille est au XVIe siècle « la plus belle fenêtre du royaume de France en Méditerranée du Nord ». Le principal atout du bâtiment est sa situation au centre de la rade Nord de Marseille sur des routes de navigation les plus fréquentées.

Le chantier du château d'If débute à la mi-avril 1529, retardé à cause du mauvais temps. La date de fin de chantier n'est pas connue. La première garnison et son gouverneur sont en place dès 1531. Une partie des matériaux de construction proviennent du siège de Marseille par les Espagnols en septembre 1524. Le lien entre le siège de 1524 et la construction du château d'If n'est pas établi.

Architecture

Le fort a lui-même le plan d'un carré avec des côtés d'une longueur de 28 mètres, flanqué de 3 tours cylindriques. Il se compose de trois niveaux. Chaque tour comporte de grandes ouvertures. La tour Saint-Christophe (1) dans le nord-ouest est la plus haute tour et permet de surveiller la mer, à 22 m de hauteur. La tour a été construite de 1524 à 1527, et la tour résidentielle associée date de 1529.

Les tours Saint-Jaume (2) et Maugovert (3) sont à l'opposé au nord-est et au sud-est du fort. Les tours sont reliées entre elles par une terrasse spacieuse sur deux étages. Le salon et la cuisine sont au rez-de-chaussée, et des casemates se trouvent au premier étage. Les trois tours rassemblaient une puissance de feu considérable, dont l'efficacité réelle a été mise en doute (l'élévation des canons empêchant un tir efficace). Par son aspect imposant, le château d'If avait aussi une importante fonction symbolique et dissuasive.

En 1702 Vauban, très critique envers les travaux antérieurs (à l'exception du château originel), fit aménager des batteries côtières basses permettant un tir plus efficace[5], ainsi qu'une maison de garde, à droite avant la sortie de la forteresse, la caserne Vauban.

Le château et le mur d'escarpe entourant l'îlot ont été classés monument historique le 7 juillet 1926[6].

Dissuader les attaques maritimes

Château-prison

Les premiers prisonniers du château d'If sont enfermés en novembre 1540. Ce sont deux pêcheurs marseillais.

En dehors des cellules du rez-de-chaussée, dans lesquelles la promiscuité associée à une hygiène déplorable laisse aux prisonniers une espérance de vie de 9 mois, il est possible, moyennant finance, de louer une cellule au premier étage, appelée aussi « chambre passable » ou « pistole » (du nom de la monnaie servant au paiement) ; plus spacieuses, ces cellules ont généralement des fenêtres et des cheminées. Les prisonniers fortunés y sont enfermés.

Protestants

À partir du XVIIIe siècle, le château d'If sert de prison pour 3 500 protestants. Il s'agissait de galériens huguenots arrêtés sur l'ordre du roi après la révocation de l'édit de Nantes (1685), et qui se trouvaient en transit avant d'être enchaînés sur les galères de Marseille jusqu'à leur mort.

Voici les impressions de Céphas Carrière qui écrivait en 1708 (texte en vieux français) :

« Après avoir resté environ deux ans sur les galères, je fus traduit au château d'If, forteresse dans la mer, à une lieue de Marseille. Plusieurs autres de nos frères, que les missionnaires ne pouvoient souffrir sur les galères, y furent traduits dans le même temps. Nous nous sommes trouvés jusqu'à quinze. Notre nombre n'a pu se soutenir quoyque, comme je vous dis, on en ait toujours mené quelqu'un, car le lieu est si méchant qu'il paroît impossible d'y durer. Mon frère y est devenu perclus de tous ses membres ; il faut qu'on lui mette le pain à la bouche quand il veut manger… J'avois commencé à vous dire que les endroits où nous sommes sont fort méchants ; en effet je ne croy point qu'il y en ait de plus rudes en France ; j'ai resté presque toujours dans le plus mauvais et dans lesquels il n'y a aucun jour, et où il faut vivre à la lumière de la lampe ; ce sont des fonds de tour, pour descendre dans une il faut passer cinq portes, descendre seize degrés avec une lampe à la main pour y voir, ensuite descendre encore plus bas par le moyen de quelque machine ; cela seroit plus propre à mettre les morts que les vivants, car ce sont des sépulcres affreux. »

— Gaston Tournier (1872-1945), Les galères de France et les galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles, Les Presses du Languedoc, Édition 1984.

Républicains

Cent-vingt personnes furent emprisonnées après les émeutes de 1848.

Après le coup d'État du 2 décembre 1851, le château reçut provisoirement 304 détenus en attente de leur déportation vers le bagne de Maison-Carrée (Algérie) ou celui de Cayenne (Guyane).

D'autres prisonniers politiques y furent également enfermés lors de la chute du Second Empire (1870), comme Gaston Crémieux, fusillé l'année suivante.

Les derniers prisonniers sont des civils alsaciens et lorrains libérés en septembre 1914.

Prisonniers renommés

- Le commandant du Grand-Saint-Antoine, Jean-Baptiste Chataud, tenu responsable de la peste qui frappa Marseille en 1720. Il fut libéré quand on s'aperçut que son bateau avait été en quarantaine ;

- Le comte de Mirabeau, enfermé en 1774 sur demande de son père ;

- Fanny Dillon, épouse du général Bertrand, en mars 1815 ;

- Louis Auguste Blanqui ;

- Le corps du général Jean-Baptiste Kléber assassiné au Caire ;

- Philippe de Lorraine, dit le « Chevalier de Lorraine », avant son exil à Rome.

Dans la fiction

Dans le roman Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, le héros, Edmond Dantès, est emprisonné au château d'If, où il se lie d'amitié avec l'abbé Faria, personnage fortement inspiré par José Custódio de Faria. Si ce dernier a réellement existé, il n'a jamais été emprisonné dans cette forteresse. Un cachot du premier détenu a été reconstitué lors du tournage du film Monte Cristo.

Phare puis un musée

En 1870, une baleine de treize mètres est capturée aux abords de l'île. Elle est ensuite transportée au muséum du palais Longchamp où son squelette a été exposé jusqu'à la fin du XXe siècle.

Jusqu'en 1950, le gardien de phare Marius Maurel et sa famille vivaient encore sur cette île.

La prison devint finalement un simple lieu de visite touristique. Des navettes assurent la liaison depuis le Vieux-Port.

Notes et références

Notes

- Cet animal avait été offert au roi du Portugal.

Références

- « Marseille : le château d'If va devenir beaucoup plus… abordable », La Provence, 27 août 2015.

- https://www.lexilogos.com/provencal/felibrige.php?p=20120.

- https://www.persee.fr/doc/onoma_0755-7752_2014_num_56_1_1799.

- Jean Pierre Papon, Histoire générale de Provence, Moustard, (lire en ligne), p. 33.

- panneau explicatif sur le site

- Notice no PA00081333, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Bibliographie

- N. Faucherre, J-P Brighelli, Le château d'If et les forts de Marseille, éditions du patrimoine

- François di Roma, Le Château d'If, éditions Jeanne Laffitte, Marseille, 1990, 128 p. (ISBN 2862762091).

- Claude Camous, Alexandre Dumas , du Château d’If au gai Paris, préface de Jacques Bonnadier), éditions Autres Temps, Gémenos, 2014 , 123 p. (ISBN 978-2-84521-483-5) – BNF.

- Librairie Hachette et société d'études et de publications économiques, Merveilles des châteaux de Provence, Paris, Collection Réalités Hachette, , 324 p.Préface du Duc de Castries vice-président de l'Association des Vieilles maisons françaises : Basse Provence : Château d'If, Edmond Dantès y découvre le secret de Monte-Cristo…, pages 14 à 17.

Articles connexes

- Île d'If

- Défi de Monte-Cristo

- Frédéric Michel de Lajolais. Fréderic Michel François Joseph de Lajolais, né le à Wissembourg (Bas-Rhin), mort le , en détention au château d'If, est un général de brigade de la Révolution française.

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'architecture :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :