Cavalerie au temps de la Rome antique

La cavalerie dans la Rome antique ne constituait pas, à l'origine, une arme indépendante au sein de l'armée romaine : chaque légion avait sa cavalerie organique (300 cavaliers, organisés en dix escadrons commandés chacun par un décurion).

À l'instar des Grecs qui développèrent leur cavalerie au contact des Perses[note 1], c'est essentiellement au contact de ses adversaires — Numides, Celtes, Germains, Parthes, Sassanides et Huns — que Rome entreprend progressivement la mise sur pied d'unités de cavalerie — souvent d'ailleurs par le biais de recrutement de mercenaires issus des peuples soumis (equites singulares) — qui ne resteront cependant que des « auxiliaires » de la légion d'infanterie, clé de voûte de la tactique militaire romaine[1].

La cavalerie romaine : equites romani et mercenaires

- (en) Cette section est partiellement issue de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Roman cavalry » (voir la liste des auteurs)

Époque royale (753 av. J.-C.(?) - 509 av. J.-C.)

Selon l'histoire mythique de Rome, Romulus leva une garde personnelle, les Celeres, que Tite-Live donne pour une unité de cavalerie, chacune des trois tribus fondatrices fournissant une centuria de 100 hommes. Cette unité aurait vu ses effectifs doublés sous le règne de Tarquin l'Ancien (616-578 av. J.C.)[2]. Selon cet auteur, Servius Tullius leva par la suite douze centuriae supplémentaires de cavalerie[3] mais cette affirmation est sujette à caution puisqu'une telle mesure aurait porté les effectifs de la cavalerie romaine à 1 800 hommes, aux côtés des 8 000 fantassins, chiffre très improbable compte tenu du fait que la cavalerie représentait en général quelque 8 % des effectifs de l'armée, la cavalerie alignant deux légions fortes de 300 hommes aux débuts de la République[4].

Dès la fondation de la cité-état, l'organisation de l'armée romaine — armée de milice citoyenne où le commandement est exercé par des cadres politiques qui ne sont pas des militaires professionnels mais des notables, les maîtres de cavalerie — reflète celle de la société civile et politique. Le citoyen-soldat devant supporter le coût financier de son équipement et des campagnes, la cavalerie est dès lors recrutée parmi les classes aisées de la société : elle était donc levée parmi les 18 centuries que Servius Tullius avait placées en dehors des classes pour les attribuer aux familles nobles et dont six appartenaient aux gentes (curies). Mais le déclin historique de cette caste fit qu'à la fin de la République, il ne restait plus que cinquante maisons capables de faire remonter leur filiation aux origines historiques de Rome et qu'elle dut être revitalisée par l'assimilation des « parvenus » [5].

Époque républicaine (509 av. J.-C. - 44 av. J.-C.)

L'utilisation magistrale de sa cavalerie par Hannibal dans les batailles de Trébie et Cannae fit prendre conscience à Rome, au prix de deux cuisantes défaites, de la valeur tactique de la cavalerie. Cependant, à l'époque de ces guerres puniques, la noblesse ne conservait plus assez de subsistance pour fournir la cavalerie de la légion et l'on dut recourir à des réformes sociales et à d'autres moyens — recours massif au mercenariat et au recrutement étranger — pour assurer ce recrutement[6]. La République ne viendra ainsi finalement à bout de Carthage que grâce notamment à la défection à son camp d'une partie de la cavalerie numide conduite par Massinissa (Bataille de Zama).

Une réforme censitaire ouvrira ensuite l'ordre équestre à une nouvelle « aristocratie d'argent », les publicains, ces bouleversements socio-politiques entraînant des conséquences dans l'armée et amenant même finalement l'un de ses membres, Caius Marius, à sa tête[7]. Sous son égide, la cavalerie sera détachée de la légion et réunie en unités autonomes déployées aux extrémités de la ligne de bataille. Chaque aile ainsi constituée était placée sous le commandement d'un préfet et toute la cavalerie était placée sous l'autorité d'un général particulier.

L'Empire (27 av. J.-C.- 476 ap. J.-C.)

Manquant de manière récurrente de moyens humains nationaux, la cavalerie romaine se retrouva, à certaines périodes de l'Empire, entièrement composée par recrutement mercenaire étranger : César eut des cavaliers hispaniques, thraces, numides et même gaulois et germains, les uns formés et manœuvrant à la romaine, d'autres « auxiliaires irréguliers » conservant leurs tactiques de combat propres. Sous Hadrien, l'empire se dota d'une cavalerie lourde de fédérés cataphractaires sur le modèle de celle des Alains[8].

Au fil des ans et du déclin de la légion de milice nationale, la cavalerie vit ses effectifs considérablement accrus, la « régulière » représentant à elle seule l'équivalent du sixième de l'effectif de l'infanterie, à laquelle venaient s'ajouter les auxiliaires[9]. Sous Dioclétien, cette proportion avait été portée à un tiers, la cavalerie comptant quelque 160 000 hommes. Mais en dépit de ces développements quantitatifs et malgré la décadence de la légion, la cavalerie restera toujours pour Rome une arme « auxiliaire », cantonnée dans des missions de détail marginales comme la surveillance des frontières et les généraux romains ne parvinrent jamais à développer des tactiques offensives ou défensives — choc, enveloppement, exploitation, … — intégrant pleinement cet outil militaire. Ils se révélèrent également incapables de développer des tactiques inter-armes combinant et exploitant les qualités manœuvrières, offensives ou défensives propres de l'infanterie et de la cavalerie — à l'opposé de ce que firent Grecs et Macédoniens avec Xénophon et Alexandre le Grand[note 1].

Les adversaires de Rome : de la conquête du Latium aux grandes invasions

Articles détaillés : Guerres de la Rome antique

Articles détaillés : Guerres de la Rome antique

Guerres du Latium

Le Latium est habité depuis le IIe millénaire par les Latins qui subissent la domination étrusque. Pour lutter contre celle-ci, ils formèrent la Ligue latine, qui comprenait une trentaine de cités, dont Albe, cité antique rivale de Rome au VIIe siècle av. J.-C., qui sera finalement vaincue par cette dernière après le combat des Horaces et des Curiaces. Au IVe siècle av. J.-C., tout le Latium tomba sous la domination de Rome et ses habitants devinrent des citoyens romains.

Carthage

« Annibal dut à ses Numides ses principales victoires. Scipion, ayant conquis l'Espagne et fait alliance avec Masinissa, ôta aux Carthaginois cette supériorité. Ce fut la cavalerie numide qui gagna la bataille de Zama, et finit la guerre. »

— Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence[10].

Face aux méthodes de combat statiques encore fortement marquées par l'héritage phalangique des légions de la République romaine, la cavalerie — d'origines numide et ibérique — d’Hannibal fut l'élément déterminant des victoires carthaginoises pendant la deuxième guerre punique.

Guerres orientales : Parthes et Sassanides

- Parthes.

L'une des plus importantes défaites militaires subies par Rome survint à l'issue de la bataille de Carrhes qui, en 53 av. J.C., opposa Crassus au général parthe Suréna dont l'armée était essentiellement composée de cavalerie lourde et d'archers montés. Utilisant une version améliorée des tactiques de combat des Scythes, les Parthes combinèrent adroitement charge et enveloppement, les lanciers lourds appuyant les archers qui eux-mêmes, en harcelant les Romains en combat tournoyant, désorganisèrent les formations légionnaires en permettant ainsi à la cavalerie lourde de porter le coup décisif par le choc de sa charge[11].

- Sassanides.

« Successeurs immédiats des Parthes, les Sassanides, cavaliers-archers, ont atteint, à la fin de l'Antiquité, la perfection de l'équitation sans étriers. »

— Denis Bogros, Des hommes, des chevaux, des équitations. Petite histoire des équitations pour aider à comprendre l'Équitation (1989)

Vainqueurs des redoutables Parthes à la Bataille de Firuzabad en 224 et eux-mêmes légataires de l'héritage militaire achémide, les Sassanides régnèrent sur le dernier grand empire du « Croissant fertile » avant la conquête islamo-arabe du VIIe siècle et à son apogée, cet empire n'eut d'égal contemporain que ceux de Rome et de Byzance dans le monde de l'Antiquité tardive.

Les Sassanides eurent une influence prépondérante sur la pensée et la technologie militaires de leur époque et même au-delà puisque leurs organisation, tactique et armement de cavalerie marquèrent le développement de celles et celui-ci dans la cavalerie du monde occidental médiéval. Dans l'armée sassanide, la cavalerie lourde constituait en effet l'élément le plus important et ses tactiques et méthodes de combat furent adoptées par les Romains et plus tard par la chevalerie européenne et les Turcs ottomans, les cavaliers lourds sassanides n'étant finalement vaincus que par la cavalerie légère mercenaire de Byzance — croisade d’Héraclius — et celle des Arabes musulmans rompus aux tactiques de combat tournoyant de harcèlement de la razzia, proches de celles des peuples cavaliers qui importèrent le cheval dans cette région du monde[12].

Grandes invasions : Germains et Huns

- Les invasions germaniques.

Amorcées dès le Bronze final, les invasions germaniques en direction de l'Europe de l'Ouest et de la Méditerranée atteignirent leur point culminant aux IIIe et IVe siècles, entraînant la chute de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle apr. J.-C.

- Les Huns.

Les chevaux de guerre au temps de la Rome antique

Comme l'écrit Denis Bogros dans son ouvrage « Des hommes, des chevaux, des équitations »[note 2] à propos des races équines dans la sphère méditerranéenne antique, « les anciens disposaient pour leur remonte des races suivantes : des chevaux de Sicile rapides et au pied sûr. Des chevaux du Péloponnèse réputés pour leur élégance. De ceux de Thessalie grands et généreux. Des chevaux de Thrace rapides, résistants, fiers d’allure. De ceux d'Afrique dociles, endurants et rapides. De ceux d’Iran de haute taille, rapides, fougueux et manquant d'endurance. De ceux d’Espagne petits, rapides et peu résistants et, enfin, de ceux des confins danubiens petits et résistants. Ainsi donc, n'ayant que peu de chevaux chez eux, ils allaient les choisir de la façon la plus éclectique autour de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne, suivant leurs qualités. Ces variétés de chevaux étaient les produits des populations équines venues par vagues successives d'Asie et peut-être d'Afrique »[13]. À ces races originelles viendra encore s'ajouter plus tard le poney celte — equus celticus.

Équipement et armement des cavaliers

La cavalerie romaine

- (en) Cette section est partiellement issue de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Roman cavalry » (voir la liste des auteurs)

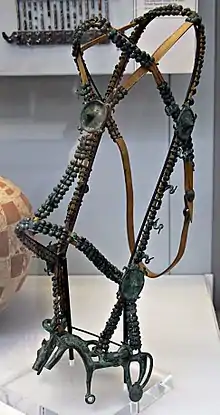

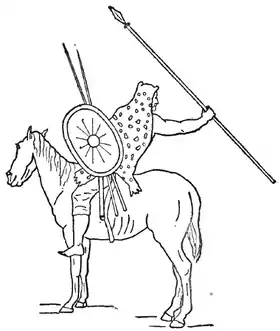

Selon l'historien grec Polybe, dont les « Histoires », écrites vers 140 av.J.C., sont les plus substantielles chroniques anciennes de la République qui aient été sauvegardées, le cavalier romain n'était à l'origine pas cuirassé mais vêtu d'une simple tunique et équipé d'une lance légère et d'un bouclier en peau de bœuf de piètre qualité qui se détériorait rapidement dans l'action[14].

Les représentations picturales de l'équipement de la cavalerie républicaine sont rares et laissent de nombreuses incertitudes quant à l'apparence du cavalier romain. Les premières représentations existantes se retrouvent sur quelques pièces de monnaie datant de l'époque de la deuxième guerre punique (218-201 av. J.-C.). Sur l'une d'entre elles, le cavalier porte une variante du casque corinthien et semble porter des cnémides sur les jambes. Son armure est cachée par son petit bouclier rond (parma equestris). Il s'agissait probablement d'une cuirasse en bronze, comme représentée sur une pièce de monnaie de 197 av. J.-C. montrant un cavalier romain en équipement (casque et cuirasse) de style composite hellénistique. Mais la cavalerie romaine avait peut-être déjà adopté la cotte de mailles (lorica hamata) des Celtes, réputés l'avoir utilisée dès 300 av. J.-C.. La cotte de mailles a certainement été adoptée vers 150 av. J.-C., puisque Polybe affirme que la classe équestre était tenue de se doter d'une cuirasse en cotte de mailles et que le monument érigé à Delphes par Lucius Aemilius Paullus Macedonicus pour commémorer sa victoire à la bataille de Pydna (168 av. J.-C.) représente des cavaliers romains portant cet équipement[15] - [16]. Toutefois, une pièce de monnaie de 136 av. J.-C. et un bas-relief de Lacus Curtius contemporain montrent des cavaliers en cuirasses de bronze composites.

Il existe également des zones d'incertitudes quant à l'usage du bouclier — qui ne fut, en général, pas utilisé par la cavalerie grecque avant les environs de 250 av. J.-C. — ou de celui des lances longues, qui normalement empêchait celui du bouclier puisqu'elles devaient le plus souvent être tenues à deux mains) — ou courtes, la Doru mentionnée par Polybe[17] - [18]. La plupart des représentations montrent des cavaliers équipés du petit bouclier parma equestris mais le monument d'Ahenobarbus datant de 122 av. J.-C. et la pièce de montre de 136 av. J.-C. présentent des cavaliers sans bouclier. Sidnell suggère que, puisque les « chevaliers » devaient fournir leur propre équipement, ils pouvaient avoir choisi leur propre combinaison de protections et d'armes — par exemple la lance longue sans bouclier ou la lance courte avec celui-ci[16] — mais les preuves sont trop rares que pour tirer des conclusions définitives.

Bien qu'il n'y ait aucune preuve picturale, il est établi à partir de sources littéraires que les equites portaient l'épée, probablement le même gladii hispanienses (glaive espagnol) que celui utilisé par l'infanterie[19] ou la longue spatha. Le monument Ahenobarbus montre également un cavalier avec un poignard ( pugio ). Il n'y a aucune preuve que la cavalerie romaine utilisait arcs et flèches et les Romains n'alignèrent pas d'archers montés avant leur rencontre avec les Parthes au cours du dernier siècle avant l'ère chrétienne.

Sous Hadrien, l'Empire arma sa cavalerie lourde cataphractaire en clibanarii, portant une cuirasse d’écailles complétée par des protections de bras et de jambes composées de segments de cylindre emboîtés les uns dans les autres (équipement d'origine parthe également utilisé par les gladiateurs) et coiffés d'un « casque à visage » dont le timbre était monopièce[20].

Ces casques sont également utilisés lors des entraînements et tournois, les Hippika gymnasia[21].

Cavalier républicain - Bas-relief de Lacus Curtius.

Cavalier républicain - Bas-relief de Lacus Curtius. Cavalier romain en cotte de mailles. Détail du Tropaeum Traiani.

Cavalier romain en cotte de mailles. Détail du Tropaeum Traiani. Masque de cavalier romain.

Masque de cavalier romain. Reconstitution d'un « casque à masque ». Musée du Valkhof (Nimègue).

Reconstitution d'un « casque à masque ». Musée du Valkhof (Nimègue).

Empire romain d'Orient

Dès la fin du IIIe siècle, l'empire est séparé en deux parties et il est définitivement divisé en l'an 395, à la mort de Théodose Ier. Si l'Empire romain d'Occident disparaît en 476, l'Empire romain d'Orient subsiste jusqu'en 1453, date de la chute de Constantinople aux mains des Ottomans.

Notes et références

Notes

- Voir Tactique militaire utilisée par Alexandre le Grand.

- Voir Bibliographie

Références

- Denis Bogros : Des hommes, des chevaux, des équitations. Petite histoire des équitations pour aider à comprendre l'Équitation, Chap. III : L'équitation des peuples sédentaires dans l'Antiquité in Bibliographie.

- Tite-Live I.36

- Tite-Live I.43

- Statistiques fondées sur les chiffres donnés par Polybe, II.24

- Bruno Jean-Baptiste Joseph Renard : Histoire politique et militaire de la Belgique .. (voir Bibliographie), Tome Premier, Chapitre II : Organisation militaire des Romains, p. 302 et suiv. et Émile Wanty : L'art de la guerre, Tome 1 p. 38 à 87 pour cette section.

- Renard, op. cité.

- Encyclopedia Britannica 1911 en ligne: Equites

- Voir notamment : Karen R. Dixon & Pat Southern, The Roman cavalry: from the first to the third century, B.T. Batsford 1992 (ISBN 0713463961) (ISBN 0415170397) pour cette section.

- B.J Renard : Op. cité, p. 330-340

- Wikiquote

- Persée : Les cavaliers parthes. Aspects de la structure sociale de la Parthie

- Voir Kaveh Farrokh et Angus McBride, Sassanian Elite Cavalry AD 224–642 Osprey Publishing, série Elite no 110 (2005) pour cette section.

- Chap. III L'équitation des peuples sédentaires dans l'Antiquité.

- Polybius I.

- Polybe VI.23

- Sidnell (2006) 161

- Sidnell (2006) 160

- Polybe VI.25

- Sidnell (1995)161

- Karen R. Dixon & Pat Southern : The Roman cavalry: from the first to the third century, Op. cité.

- (en) Southern, Pat. The Roman army: a social and institutional history, p. 338. ABC-CLIO, 2006. (ISBN 978-1-85109-730-2)

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Les équidés dans le monde méditerranéen antique, Actes du colloque organisé par l’École française d’Athènes, le Centre Camille Jullian, et l’UMR 5140 du CNRS, Athènes, 26-28 novembre 2003 (sous la direction d'Armelle Gardesein).

- Damien Blondeau : Les cavaleries de la seconde guerre punique, la supériorité de l'armée d'Hannibal in Champs de Bataille thématique (revue) - Hors-série no 14 (mars 2010): Histoire de la cavalerie.

- Denis Bogros : Des hommes, des chevaux, des équitations. Petite histoire des équitations pour aider à comprendre l'Équitation (1989).

- Hervé de Weck : La cavalerie à travers les âges, 1989, EDITA, Lausanne (affichage d'extraits).

- Éphrem Houël : Histoire du cheval chez tous les peuples de la terre: depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, Paris 1848.

- Stavros Lazaris : Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales. Actes des Journées internationales d'étude (Strasbourg, 6-7 novembre 2009), 2012, BREPOLS, Turnhout

- Bruno Jean-Baptiste Joseph Renard : Histoire politique et militaire de la Belgique: Études et recherches sur la nationalité du peuple belge depuis les temps reculés jusqu'à nos jour s,Imprimerie J. J. Stiénon, Bruxelles 1847.

- Philip Sidnell : Warhorse: Cavalry in ancient Warfare, Hambledon Continuum, 2006 (ISBN 1852853743).

- Émile Wanty : L'art de la guerre Marabout Université, Éditions Gérard & Co, Verviers, 1967 pour les tomes 1 et 2 et 1968 pour le tome 3.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Roman empire: The Cavalry (Equitatus) and Auxiliary

- L'équipement de la cavalerie romaine

- Histoires du cheval: Le Barbe, cheval du Maghreb. - en particulier : « 1re partie : l'Antiquité »

- (en) The Parthian army