Bataille de Pydna

La bataille de Pydna opposa le l'armée du roi de Macédoine Persée aux légions romaines commandées par Paul-Émile. Elle mit fin à la Troisième Guerre de Macédoine par la défaite totale de Persée et entraîna la suppression de la royauté antigonide et la division de la Macédoine en quatre républiques indépendantes.

| Persée | Paul-Émile |

| 44 000 hommes dont 4 000 cavaliers | 39 000 hommes dont 4 000 cavaliers |

| 20-25 000 morts > 10 000 prisonniers | 80 à 100 morts selon les historiens romains |

Batailles

1re guerre macédonienne (215-205 av. J.-C.) :

- Trattato tra Annibale e Filippo V di Macedonia (en)

2e guerre macédonienne (200-196 av. J.-C.) :

- Aous

- Cynoscéphales

3e guerre macédonienne (171-168 av. J.-C.) :

4e guerre macédonienne (149-146 av. J.-C.) :

| Coordonnées | 40° 15′ 04″ nord, 22° 28′ 25″ est | |

|---|---|---|

|

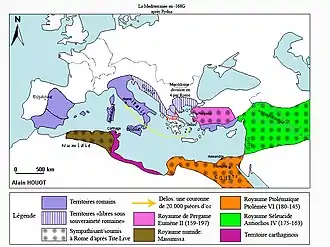

La Troisième Guerre de Macédoine

La Troisième Guerre de Macédoine commença en à la suite des initiatives politiques de Persée en Grèce, où il tentait avec un certain succès de présenter la Macédoine comme un utile contrepoids à l'influence romaine toujours plus envahissante : en 174, il avait ainsi approché la Ligue achéenne et surtout conclu un traité d'alliance avec la Ligue béotienne. Sans trahir les clauses du traité de 197 qui interdisait toute intervention macédonienne en Grèce, cette politique avait suffisamment inquiété le Sénat romain pour qu'il ait envoyé de nombreuses ambassades en Grèce, puis finalement, à la suite d'une plainte formelle de l'allié fidèle Eumène II de Pergame en 172, pour qu'il ait décidé la guerre.

Les débuts de la guerre furent laborieux pour les Romains. Les Grecs montrèrent une réticence certaine à s'engager et n'envoyèrent que de très modestes contingents. Rhodes en particulier se distingua par sa mauvaise volonté, qui devait lui coûter cher. Eumène lui-même, trop occupé par la menace galate, aurait envisagé une solution négociée du conflit, et la rumeur de ses contacts avec Persée lui valut par la suite la mauvaise humeur de Rome. Les Romains enregistrèrent de plus en 170 la défection d'une partie de l'Épire, ce qui entraîna des complications logistiques importantes pour le ravitaillement de l'armée romaine opérant en Thessalie. L'année suivante, en 169, ce fut un roi d'Illyrie, Genthios, qui fit défection à son tour.

Sur le terrain, la situation n'était pas meilleure : après des succès initiaux les conduisant jusqu'en Macédoine méridionale, les Romains furent repoussés par Persée qui leur reprit le centre religieux important de Dion et établit ses lignes de défense sur le fleuve Elpeus, la frontière naturelle entre la Thessalie et la Macédoine. Les Romains subirent une défaite cuisante à la bataille de Callinicos.

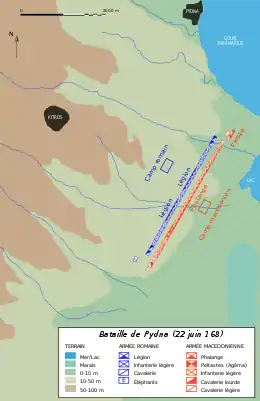

Manœuvres préliminaires à la bataille

Les Romains décidèrent alors d'envoyer un des consuls de l'année, Lucius Æmilius Paullus (plus connu sous le nom francisé de Paul-Émile) prendre la relève du commandement. Pour obliger Persée à abandonner ses positions, Paul-Émile détacha une partie de son armée (8 200 fantassins et 120 cavaliers) sous le commandement de Publius Cornelius Scipio Nasica vers la côte pour faire croire à Persée que l'armée romaine tenterait une manœuvre de débordement. Mais en fait, la nuit, Scipion conduisit son armée vers le sud et franchit les montagnes vers l'ouest des armées romaines et macédoniennes. Il s'éloigna jusqu'à Pithium puis obliqua vers le nord-est de façon à prendre les Macédoniens à revers.

Persée fut toutefois averti de la manœuvre par un déserteur crétois de l'armée romaine, et il envoya Milo à la tête d'un contingent de 12 000 hommes bloquer la route d'approche de Scipion. Le combat qui s'ensuivit vit la défaite des Macédoniens qui battirent en retraite, ne laissant d'autre choix à Persée que d'abandonner ses positions. Il marcha donc vers le nord et installa de nouvelles positions près de Katerini, un village au sud de Pydna. Le terrain était favorable au déploiement de la phalange :

« Le champ de bataille était une plaine, appropriée aux évolutions de la phalange, qui exigeaient un sol plat et uni, et adossée à des collines, qui, tenant l’une à l’autre, offraient aux soldats d’infanterie légère et aux archers des abris, avec le moyen d’envelopper l’ennemi. Au milieu coulaient deux fleuves, l’Eson et le Leucos, peu profonds en cette saison, car on se trouvait au déclin de l’été, mais qui paraissaient cependant devoir causer quelques difficultés aux Romains. »

— (Plutarque, Vie de Paul-Émile, 15).

Paul-Émile attendit le retour des forces de Scipion, tandis que Persée déployait les siennes dans l'attente d'une attaque de ce dernier en provenance du sud. Lorsque les armées romaines arrivèrent de l'ouest, le 16 juin, elles trouvèrent l'armée macédonienne en ordre de bataille dans la plaine, mais tournée vers le sud. Cependant, les troupes étant trop fatiguées par la marche pour profiter de l'occasion, Paul-Émile fit établir un camp sur les collines au pied du mont Olocrus.

Les forces en présence

Les deux armées étaient de forces comparables. Les Romains comptaient au total environ 39 000 hommes, dont 26 000 légionnaires et fantassins lourds assimilés répartis en deux légions, 4 000 cavaliers (dont 1 200 Italiens), et 22 éléphants de guerre. Les seules troupes grecques au service de Paul-Émile étaient les redoutables archers crétois. Paul-Émile disposait également d'une flotte menaçant la côte voisine et pouvant au besoin débarquer une infanterie de marine sur les arrières des Macédoniens.

L'armée macédonienne quant à elle atteignait un total légèrement supérieur, de 44 000 soldats environ. La cavalerie était comparable en effectif à celle des Romains, soit 4 000 cavaliers, se décomposant en 2 000 cavaliers lourds macédoniens répartis en 10 escadrons (la Garde ou agéma, deux escadrons sacrés et sept escadrons royaux), 1 000 cavaliers légers macédoniens, archers montés et lanceurs de javelots (akontistes) et 1 000 cavaliers odryses (ou thraces) sous le commandement de leur roi Cotys II. Persée avait entraîné sa cavalerie à combattre des éléphants à partir de maquettes grandeur nature. De même, une unité d'infanterie avait été spécialement formée et équipée pour combattre les éléphants.

L'infanterie macédonienne comprenait 3 000 peltastes, dont le rôle est semblable à celui des hypaspistes, regroupés en deux Gardes royales, et 21 000 phalangites, probablement répartis en 14 bataillons (ou taxeis). Contrairement à la formation habituelle, Persée les avait rangés sur 32 rangs de profondeur au lieu de 16. Cette infanterie avait subi l'entraînement intensif nécessaire à ce type de formation, mais manquait cruellement d'expérience : l'armée macédonienne n'avait en effet pas connu de bataille de phalanges depuis la défaite de Cynoscéphales en L'infanterie alliée comportait 2 000 peltastes, et 10 000 soldats de garnison issus de diverses origines ethniques, Illyriens, Péoniens, Agrianes, Galates et Thraces.

Chaque général avait disposé son armée en plaçant au centre l'infanterie lourde (phalange et légions), protégée sur les deux ailes par l'infanterie légère et un corps de cavalerie. Dans le cas macédonien, l'aile droite était, conformément à la tradition, la plus forte : Persée y avait pris le commandement de l'escadron royal et c'est de côté aussi qu'était postée la cavalerie thrace.

Le déroulement de la bataille

« Le sort de cette grande bataille fut réglé aussi vite que possible ; car, ayant commencé de se battre à la neuvième heure, les Romains furent victorieux avant la dixième. »

— (Plutarque, Vie de Paul-Émile, 15).

La bataille ne s'engagea qu'au milieu de l'après-midi du 22 juin (la date est connue par une éclipse totale de lune qui eut lieu la nuit précédente, mentionnée dans les sources et surtout prédite par le général Caius Sulpicius Gallus qui put prévenir les troupes romaines), pour des raisons qui ne sont pas clairement établies. Selon Tite-Live, c'est une escarmouche provoquée par des Thraces au sujet d'un cheval échappé des lignes romaines vers le camp macédonien qui entraîna la bataille. Pour Plutarque, ce cheval était un stratagème imaginé par Paul-Émile pour provoquer les Macédoniens au combat. Il faut probablement voir dans cette anecdote une version romancée d'un affrontement entre détachements de reconnaissance qui dégénéra jusqu'à impliquer les deux armées tout entières. Elle est probablement rapportée par les témoins de la bataille, puisqu'on s'accorde à reconnaître cette scène sur une des faces de la frise du pilier de Paul-Émile à Delphes. L'engagement préliminaire mit aux prises environ 700 Ligures côté romain, et 800 Thraces, côté macédonien.

Les deux armées sortirent alors de leur camp respectif, l'armée macédonienne étant la plus prompte à se déployer. Selon les calculs de N. Hammond, la ligne de bataille occupait une longueur totale de 3,5 km, la phalange au centre s'étirant sur 1,5 km. Aussitôt en position, la phalange chargea les lignes romaines encore non formées : Paul-Émile devait garder le souvenir de la crainte qu'il ressentit à voir s'avancer ce mur apparemment impénétrable de piques[1]

Les deux centres des armées entrèrent en contact vers 15 heures, et le choc initial ne put être contenu par les Romains, particulièrement sur leur aile droite, où leurs alliés péligniens et marrucins refluèrent. Cette charge dévastatrice causa d'immense dégâts dans l'armée de Paul-Émile. Les légionnaires romains se trouvèrent alors sous le choc devant l'incroyable imperméabilité de la phalange qui ne laissait entrevoir aucune fissure dans son impénétrable formation hérissée de piques. Les alliés italiens de Rome tentent alors une percée sur le flanc droit de la ligne de phalanges ennemies, mais cet assaut irréfléchi se solde en une débâcle totale.

Plutarque narre ainsi le début du combat[2] :

« Pendant l’attaque, Paul-Émile arriva et s’aperçut que déjà les Macédoniens des corps d’élite avaient appuyé la pointe de leurs sarisses contre les boucliers des Romains, leur ôtant ainsi la faculté de combattre à l’épée. Mais quand les autres Macédoniens, eux aussi, firent vivement couler leurs boucliers de l’épaule, et, sur un seul signal, inclinèrent leurs piques pour tenir en respect les Romains, il vit la solidité de cette haie de boucliers et la dureté du choc des piques. Alors l’abattement et la crainte le saisirent ; car il n’avait encore jamais rien vu de plus terrible ; et souvent, par la suite, il se ressouvint de son émotion devant ce spectacle.[…] Comme les Romains, quand ils furent en face de la phalange, n’arrivaient pas à la rompre, Salvius, le chef des Péligniens, saisissant l’enseigne de ses hommes, la jeta dans les rangs ennemis. Or c’est un crime et une impiété pour les Italiens d’abandonner une enseigne. Les Péligniens accoururent donc à l’endroit où la leur était tombée ; et, quand ils furent aux prises avec l’ennemi, on fit et on souffrit de chaque côté des atrocités. Les uns essayaient d’écarter les sarisses avec leurs épées, de les écraser sous leurs boucliers, et même de les détourner en les prenant à pleines mains. Les autres, tenant ferme leur pique à deux mains, fonçaient sur ceux qui se heurtaient à leurs armes, sans que ni bouclier, ni cuirasse, pût amortir la violence du coup, et renversaient, la tête la première, les corps des Péligniens et des Marruciens, qui, sans aucune réflexion, obéissant à une rage bestiale, donnaient tête baissée au-devant du coup et d’une mort évidente. Ainsi, les hommes du premier rang ayant été tués, ceux du second reculèrent. Ce n’était pas tout à fait une fuite, mais une retraite vers le mont Olocre. Pourtant, à cette vue, Paul-Émile, d’après Posidonios, déchira sa tunique. On le comprend : parmi les Romains, les uns venaient de céder ; les autres se troublaient devant la phalange, qui n’offrait pas de fissure, et qui, bien au contraire, opposant à l’ennemi une haie de lances, était de toutes parts inaccessible. »

Le flanc gauche du mur de sarisses continua alors de s'avancer au cœur du dispositif romain totalement enfoncé d'un côté. Mais cette avancée inégale crée une vaste brèche entre le flanc gauche et le reste de la ligne macédonienne. Paul-Émile ordonna aux légions de ne pas combattre en ligne, mais en manipules, et de charger dans les brèches ouvertes dans le front de la phalange par sa progression inégale. Une fois qu'ils réussissaient à contourner ces impénétrables formations hérissées de sarisses, indéboulonnables lors d'assauts frontaux, les légionnaires étaient des fantassins beaucoup plus efficaces au corps à corps que les phalangites, car mieux armés (avec une épée et un bouclier plus grands) et mieux entraînés au combat à l'épée.

Alors que le centre de la phalange était ainsi éprouvé par les effets combinés de la désorganisation due au terrain et de la contre-attaque romaine, Paul-Émile ordonna à ses éléphants d'entrer en action sur l'aile droite en appui d'une attaque de cavalerie contre l'aile gauche macédonienne : celle-ci fut mise en déroute, les chevaux macédoniens paniquant face aux éléphants, tandis que les tactiques prévues contre les éléphants échouaient, et l'aile gauche de la phalange se trouva ainsi prise à revers. Les 3 000 soldats d'élite de l’agéma résistèrent jusqu'au dernier homme et furent massacrés, pendant que la cavalerie macédonienne fuyait vers l'aile droite derrière eux. L'encerclement de l'armée macédonienne fut bientôt complet, tandis que Persée parvenait à s'enfuir avec presque toute la cavalerie vers Pydna.

À la tombée de la nuit, les morts macédoniens se comptaient au nombre de 20 à 25 000 : les phalangites qui avaient réussi à rompre l'encerclement vers la côte furent massacrés sur les plages par l'infanterie de la flotte romaine. Les jours suivants, les Romains rassemblèrent 5 000 fuyards macédoniens puis 6 000 autres à Pydna, qu'ils vendirent comme esclaves, partie intégrante du butin de l'armée. L'infanterie lourde macédonienne venait d'être littéralement annihilée.

Les conséquences de la bataille

Après un détour par sa capitale Pella, Persée gagna Amphipolis où il tenta en vain de recruter des troupes parmi les Bisaltes. Il finit par se réfugier au sanctuaire des Grands Dieux de Samothrace. L'île fut soumise à un blocus par une flotte romaine, dont l'amiral, Cnæus Octavius, finit par persuader Persée et son fils aîné Philippe de se rendre, contre une promesse de pardon et d'immunité pour ses derniers amis et les pages royaux qui l'avaient suivi. Sa reddition ne mit pas fin immédiatement aux hostilités, Paul-Émile permettant à son armée de piller la campagne macédonienne et plusieurs villes.

La monarchie macédonienne fut définitivement abolie l'année suivante, lorsque, à Amphipolis, Paul-Émile procéda à la partition du royaume en quatre républiques autonomes, en accord avec les instructions que lui avait données le Sénat.

La bataille de Pydna confirma ainsi les leçons de Cynoscéphales, à savoir l'incapacité de la phalange à s'adapter au combat contre une unité plus souple telle que la légion : si les légions parvenaient à contourner les phalangistes et à les affronter au corps à corps à l'épée, le sort de ces derniers était scellé. La défaite fut aussi probablement transformée en déroute par les carences du commandement macédonien, amplement soulignées par les sources antiques.

Toutefois cette opinion provient de l'analyse très partisane de Polybe (pro-achéen et pro-romain) à propos des deux systèmes militaires romain et macédonien qu'il compare. L'analyse de cet excursus montre des lacunes dans l'explication, dans les exemples et l'analyse de ceux-ci, telles qu'on ne peut, sur cet extrait tout du moins, juger Polybe comme impartial. La bataille de Cynoscéphales n'est pas une bataille à proprement parler, mais une escarmouche qui dégénère sans véritable plan élaboré par les généraux. L'armée macédonienne n'est pas intervenue au complet, contrairement à l'armée romaine. On ne peut pas tirer de telles conclusions après Cynoscéphales, ni même après la bataille de Magnésie du Sipyle ou de Pydna : l'analyse précise des récits de ces batailles ne peut faire émerger les conclusions auxquelles arrive Polybe, ou alors seulement en partie. Le récit de la bataille de Pydna semble trouble et tronqué.

De plus, les victoires romaines étaient souvent la conséquence d'erreurs évitables, comme à Magnésie, où Antiochos III à la tête de ses cataphractaires commet l'erreur de poursuivre les cavaliers et la légion du flanc gauche qu'il a totalement détruite, plutôt que d'achever le reste de l'armée romaine fortement en difficulté face aux phalanges. Ou encore à la bataille des Thermopyles de , où les Séleucides, largement vainqueurs, se sont laissé encercler par les troupes de Caton l'Ancien qui avait emprunté le fameux chemin qui contournait le défilé. Parce que les faits n'étaient pas suffisants, Polybe a dû créer l'explication de la conquête de la Grèce et des royaumes hellénistiques. Pour cela il utilisa, entre autres, des arguments du domaine militaire. La nouvelle mode, c'était le légionnaire romain, qu'il vante tant. L'historiographie moderne a souvent souligné l'impartialité de Polybe dans l'écriture de ses Histoires. On sous-estime peut-être le choc psychologique de l'impérialisme romain triomphant chez l'historien grec.

La commémoration de la victoire romaine

« [Paul-Émile] voyant à Delphes une grande colonne carrée de pierre blanche, sur laquelle on devait mettre la statue en or de Persée, ordonna d’y mettre la sienne ; car il convenait que les vaincus cèdent la place aux vainqueurs. »

— (Plutarque, Vie de Paul-Émile, 19).

L'année suivant sa victoire, Paul-Émile revint donc en Macédoine pour annoncer aux Macédoniens les conditions de paix du vainqueur et traversa ainsi la Grèce. Il fit élever en passant à Delphes un monument commémoratif de sa victoire, dont demeurent encore la base et une grande partie, assez endommagée, de la frise. Elle devait être placée à l'origine sur l'aire sacrificielle à l'est du temple d'Apollon, en face des piliers hellénistiques du même type. Les sources antiques (Plutarque, Polybe et Tite-Live qui le reprend) s'accordent sur l'essentiel à ce propos : Paul-Émile remploya en fait une base commandée par Persée (pour un motif inconnu) qu'il fit surmonter d'un pilier portant au sommet une statue équestre de lui-même ainsi que la frise. L'examen de la pierre a confirmé cette anecdote : les traces de l'inscription grecque martelée pour laisser place à l'inscription latine y sont effectivement visibles.

Les bas-reliefs sont d'un grand intérêt aussi bien pour l'histoire de l'art que pour celle de la bataille : ils constituent en effet un récit historié réaliste — dans la figuration des combattants, sinon bien entendu, dans le déroulement du combat — de la bataille de Pydna. Plusieurs historiens modernes ont livré leur interprétation de ces figures fragmentaires. La scène qui ne prête pas à la polémique sur son interprétation occupait la face nord du pilier : on y voit au centre un cheval sans cavalier entouré de combattants, et il faut certainement y reconnaître l'engagement préliminaire du

Notes et références

- Polybe, XXIX, 17 ; Plutarque, Paul-Émile, 19, 2.

- Plutarque, Vie de Paul-Émile, 18, 19.

Annexes

Bataille de Pydna

- Frontin, Stratagèmes, II, 3, 20 [lire en ligne].

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Paul-Émile, 13-23.

- Tite-Live, XLIV, 32-46 [lire en ligne].

- Zonaras, IX, 23.

Pilier de Paul-Émile

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Paul-Émile, 28, 4.

- Polybe, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne], XXX, 10, 1-2 (plusieurs monuments mentionnés).

- Tite-Live, XLV, 27 [lire en ligne] (traduction de Polybe).

Troisième Guerre de Macédoine et bataille de Pydna

- N. G. L. Hammond, « The Battle of Pydna », Journal of Hellenic Studies 104, 1984, p. 31-47.

- N. G. L. Hammond, The Macedonian State, Oxford, 1989, p. 373-377.

- (en) N. G. L. Hammond et F. Walbank, A History of Macedonia, vol. 3 : 336-167 B.C., Oxford, Clarendon Press, (ISBN 0198148151).

- Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique 323-, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 2-02-060387-X).

Le pilier de Paul-Émile

- (collectif) Guide de Delphes, le musée, Athènes, 1986, p. 124-126.

- D. Laroche, A. Jacquemin, « Notes sur trois piliers delphiques », Bulletin de Correspondance hellénique, no 106, 1982, p. 197-218 [lire en ligne].

- S. Reinach, « La frise du monument de Paul-Émile à Delphes », Bulletin de Correspondance hellénique, no 34, 1910, p. 433-468 [lire en ligne].

- (en) N. G. Hammond, F. Walbank, History of Macedonia, vol. 3, appendice 7, p. 611-617.