Bataille de Cynoscéphales (197 av. J.-C.)

La bataille de Cynoscéphales (du lieu-dit Κυνός Κεφαλών : « Têtes de chien » en grec) a lieu en Thessalie en juin 197 av. J.-C. entre l'armée romaine commandée par Flamininus et l'armée macédonienne commandée par Philippe V de la dynastie antigonide. Elle marque la victoire des Romains lors de la Deuxième guerre de Macédoine (200-197).

| Date | 197 av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Thessalie |

| Issue | Victoire de Rome |

| Flamininus | Philippe V |

| ~ 33 400 hommes | ~ 22 500 hommes |

| ~ 700 morts | ~ 8 000 morts ~ 5 000 prisonniers |

Batailles

1re guerre macédonienne (215-205 av. J.-C.) :

- Trattato tra Annibale e Filippo V di Macedonia (en)

2e guerre macédonienne (200-196 av. J.-C.) :

- Aous

- Cynoscéphales

3e guerre macédonienne (171-168 av. J.-C.) :

4e guerre macédonienne (149-146 av. J.-C.) :

| Coordonnées | 39° 25′ 00″ nord, 22° 34′ 00″ est | |

|---|---|---|

|

Campagne préliminaire

Alors que les années précédentes, l'armée romaine n'avait pas bonne réputation en Grèce, Flamininus entreprend une politique de « philhellénisme militant », selon l'expression d’Édouard Will[1], pour augmenter l’influence romaine en Grèce, ce qu’il réussit brillamment. Les négociations de paix avec Philippe V ne sont qu’un artifice pour gagner du temps : Flamininus obtient une seconde année de consulat et entend la mettre à profit pour obtenir une victoire définitive et s’arroger un triomphe à Rome. En 198 av. J.-C., Philippe est en mauvaise posture : au début de l’année suivante, il est définitivement isolé et doit recruter par défaut des hommes trop jeunes ou trop âgés[2]. Il décide de jouer son va-tout dans une dernière bataille. Nicholas G. Hammond s’interroge là sur sa décision de ne pas évacuer les places fortes du sud de la Thessalie, ce qui lui aurait permis de rassembler des troupes de meilleure qualité[3].

Flamininus dispose sous ses ordres d'environ 33 000 soldats plus les troupes alliées : des archers mercenaires de Crète, des éléphants et des cavaliers numides. Philippe disposait d'une phalange d’environ 16 000 phalangites, 2 000 peltastes, 2 000 fantassins légers d’Illyrie, 2 000 Thraces, 1 500 mercenaires, et 2 000 cavaliers (Macédoniens et Thessaliens), soit un total de 22 500 hommes. Avec une faible proportion de cavalerie, sa force de frappe se situe clairement dans ses phalanges.

Philippe V rassemble son armée à Dion et entraîne les recrues. Il ne démarre sa campagne que lorsqu’il apprend l’avancée de Flamininus vers Thèbes. Il arrive aux environs de Phères en Thessalie et s’attend peut-être à y combattre l’armée romaine. Il envoie ses forces légères en reconnaissance et celles-ci, de nuit, rencontrent leurs vis-à-vis. D’après Polybe[4], la nature du terrain ne permet ni à Philippe, ni à Flamininus de risquer une bataille rangée, et le roi fait marche vers la cité de Scotoussa à l’ouest. Flamininus semble avoir compris les intentions de Philippe et s’engage dans une course pour le prendre de vitesse. Les deux armées marchent alors sur des voies parallèles, séparées seulement par les crêtes du mont Narthaque. Philippe ralentit sa marche sur le territoire de Scotoussa et semble y trouver du ravitaillement.

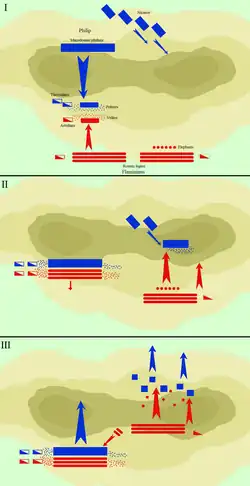

Déroulement de la bataille

La nuit a été orageuse et la pluie dense : au matin, une épaisse brume s’attachait aux collines (nous sommes en juin). Philippe doit établir le camp et envoie une partie de ses hommes chercher du fourrage pour les bêtes. Il dépêche également une troupe légère s’établir sur la crête qui le séparait de sa destination (qui se trouve d’après Hammond sur la route entre Larissa et Pharsale). Mais Flamininus envoya également 1 300 hommes sur cette même crête afin d’apercevoir l’armée macédonienne lorsque la brume faiblira. Les deux armées étaient dangereusement proches. De l’escarmouche qui oppose les éclaireurs sur la crête découle la bataille de Cynoscéphales, au pied des collines dites « têtes de chien ».

Le détachement macédonien chasse les Romains de la crête. Flamininus envoie un renfort de 500 cavaliers et 2 000 fantassins légers romains et étoliens, qui repoussent les Macédoniens et prend possession de la crête. À son tour, Philippe envoie son hipparque Léon et la cavalerie thessalienne ainsi que les mercenaires (sauf les Thraces), sous la direction d’Athénagoras. Les Macédoniens jettent ainsi facilement les Romains en bas de la colline. Après ce jeu de va-et-vient, Flamininus décide de disposer ses légions en ordre de bataille sur deux ailes et prend la tête de l’aile gauche pour repousser les mercenaires en désordre. Philippe, de son côté, fut poussé par les rapports enthousiastes de ses messagers à prendre l’initiative du combat.

Il rassemble la moitié de ses phalangites ainsi que les peltastes, et laisse à Nicanor le soin de le suivre sans attendre avec le reste des hommes, ce qui semble indiquer que tous les hommes ne sont pas disponibles au camp. Flamininus, à l’aide de l’aile gauche et des troupes légères, repousse les Macédoniens engagés en haut de la colline. C’est à ce moment que Philippe se montre à la tête de sa phalange et la déploie sur 16 rangs avec les Peltastes sur sa droite, comme il est d’usage. Il masse les troupes légères et sa cavalerie restante sur les flancs. Lorsque la manœuvre fut exécutée, il ne pouvait tarder à engager son aile, voyant la situation de ses fantassins légers et de ses mercenaires. Il ordonne la charge sans attendre Nicanor, et Flamininus le suivit dans son élan.

L’aile gauche romaine est repoussée par cette irrésistible charge et subit des pertes très importantes étant donné son placement. Cette déconvenue est logique pour une formation qui prend de front une rangée de sarisses sur un tel dénivelé. On ne peut pas dire que le consul soit un tacticien émérite en opposant volontairement ses hommes à cet impénétrable mur de sarisses. Le flanc gauche romain étant presque totalement massacré quand le corps macédonien est intact, Flamininus porte ses espoirs dans son aile droite inemployée, dont les éléphants sont placés en avant, et mène l’attaque contre l’aile gauche macédonienne. Celle-ci n’est pas formée et avance toujours en colonne. Les hommes macédoniens paniquent et plutôt que de former une ligne de sarisses pour stopper nettement cette charge, ils se désorganisent et prennent la fuite. On peut dire que deux combats différents avaient lieu, et c’est par l’initiative d’un tribun, célèbre mais anonyme, que le combat prit une tournure décisive. Il incita les troupes de l'aile droite romaine victorieuse à se rabattre sur les phalanges de l'aile droite macédonienne et à ne pas poursuivre les fuyards. Le flanc droit macédonien, qui n'avait subi presque aucune perte jusque-là est alors encerclé par les débris du flanc gauche romain et par les éléphants. Philippe quitte le champ de bataille à la tête de la cavalerie des Compagnons, qui n'ont pas servi durant la bataille.

Selon Polybe et Tite-Live, 8 000 Macédoniens perdirent la vie et 5 000 furent prisonniers alors que Flamininus n'aurait perdu que 700 soldats.

Déclin de la phalange

La supériorité tactique de la légion romaine sur la phalange tient au fait que cette dernière doit, pour remplir son rôle, avoir les flancs protégés et doit garder une certaine cohésion, alors que les légionnaires peuvent combattre dans n’importe quelles conditions. De plus, la phalange macédonienne du IIe siècle av. J.-C. n'est plus du tout celle imaginée par Philippe II, le créateur de ce système. Constamment alourdie au fil des années, à l'image de la sarisse qui mesure 5 mètres sous le règne d'Alexandre le Grand et 7,5 mètres dès 274 et le siège d'Edessa par les Spartiates, la phalange est devenue rigide et difficilement manœuvrable. L'Orient étant alors dominé par les puissances hellénistiques, les rois lagides, séleucides ou antigonides décidèrent d'alourdir l'armement de leurs sarissophores pour disposer ainsi d'un avantage décisif contre d'autres armées composées des mêmes troupes. En effet les combats entre deux nations helléniques, quoique très meurtriers, restaient souvent indécis, tant l'armement et les effectifs étaient semblables. Ces changements, notamment l'allongement de la sarisse, étaient destinés à s'opposer avec bien plus d'efficacité à d'autres armées de type macédonien, à une époque où le besoin de posséder une armée efficace contre des troupes mobiles et flexibles comme des légionnaires romains ne se faisait pas encore sentir.

Cette bataille est parfois perçue comme une forme de passation de pouvoir entre un système centenaire et décadent, qui n'avait jusqu'alors jamais été défait depuis sa création, et une armée extrêmement souple. La formation romaine en manipules a montré ses qualités et son incroyable capacité à exploiter les faiblesses des phalanges (lenteur, cohésion friable, faibles sur les flancs et l'arrière, rôle devenu exclusivement défensif) devenues trop lourdes à cause de cette frénétique course aux armements. Les deux siècles suivants ne seront qu'une lente agonie pour ce système militaire qui perdurera péniblement jusqu'en 30 av. J.-C. et l'annexion de l'Égypte ptolémaïque.

Toutefois, cette opinion provient de l'analyse partisane de Polybe dans son excursus à propos des deux systèmes militaires romains et macédoniens qu'il compare. L'analyse de cet excursus montre des lacunes dans l'explication, dans les exemples et l'analyse de ceux-ci, telles qu'on ne peut, sur cet extrait tout du moins, juger Polybe comme impartial. La bataille de Cynoscéphales n'est pas une bataille à proprement parler, mais une escarmouche qui dégénère sans véritable plan élaboré par les généraux. L'armée macédonienne n'est pas intervenue au complet contrairement à l'armée romaine. On ne peut pas tirer de telles conclusions après Cynoscéphales, ni même après la bataille de Magnésie du Sipyle ou de Pydna : l'analyse précise des récits de ces batailles ne peut faire émerger les conclusions auxquelles arrive Polybe, ou alors seulement en partie. De plus, les défaites des nations helléniques étaient très souvent la conclusion de grandes erreurs stratégiques pourtant évitables comme à Magnésie, à Pydna ou aux Thermopyles, et non d'une supériorité prétendue des légionnaires sur les phalanges. Parce que les faits n'étaient pas suffisants, Polybe a dû créer l'explication de la conquête de la Grèce et des Royaumes hellénistiques : pour cela il utilisa, entre autres, des arguments du domaine militaire.

Bilan

Cette défaite macédonienne marqua le passage de témoin en Grèce entre les successeurs d’Alexandre le Grand et Rome. La bataille de Pydna qui marque la fin de la Troisième guerre de Macédoine fut la preuve que le temps de la phalange était révolu. Bien que la paix qui suivit laissât à Philippe V son empire comme tampon entre la Grèce et l’Illyrie, il perdit son contrôle sur les États grecs, dut payer une forte rançon (1 000 talents) et donner sa flotte. Cependant, Rome renonça à toucher cette rançon : cette « générosité » fut par la suite largement exploitée sur le plan de la propagande.

Notes et références

- E. Will, Histoire politique du monde hellénistique (320-30 av. J.-C.), II, Nancy, 1967, pp. 121–178.

- Tite-Live, XXI, 3, 4

- N. G. L. Hammond, « The campaign and battle of Cynoscephalae in 197 BC », The Journal of Hellenic Studies, vol. 108 (1988), pp. 60–82

- Polybe, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne], XVIII,, 20

Sources antiques

- Polybe, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne], XVIII, 20-26.

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Flamininus, 8.

- Tite-Live, Histoire romaine [détail des éditions] [lire en ligne], XXXIII, 7-10.

Bibliographie

- Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique 323-, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 2-02-060387-X).

- Miltriade B Hatzopoulos, L'organisation de l'armée macedonienne sous les antigonides : problèmes anciens et documents nouveaux, Athenes, Centre de recherche de l'antiquité grecque et romaine, Fondation nationale de la recherche scientifique, coll. « Meletemata » (no 30), , 196 p. (ISBN 978-9-607-90507-9).

- (en) N. G. L. Hammond, «The campaign and the battle of Cynoscephalae in 197 BC », in Journal of Hellenic Studies, no 108, pp. 60-82, 1988.

- (en) F. W. Walbank, A historical commentary on Polybius, volume 2, Commentary on Books 7-18, Oxford, 1967.