Captage d'eau potable

Un captage d'eau potable est un dispositif de prélèvement (collecte passive ou pompage) d'eau potable :

- soit à partir d'une source qui sort naturellement de terre (source naturelle) ou puits artésien ;

- soit à partir d'une nappe d'eau souterraine ou aquifère ; comme dans le cas précédent, le captage est alors un « Ouvrage permettant de mobiliser l’eau gravitaire du sol » et l'hydrogéologue peut utiliser la « Loi de Darcy » pour ses calculs simples ou l'équation de Laplace pour les modélisations plus complexes[2].

- soit à partir d'un cours d'eau, d'un lac naturel ou du réservoir d'un barrage.

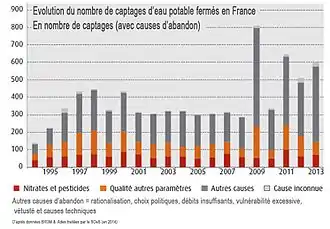

D'après statistiques envoyées au SOeS par le BRGM et l'Ades. Rem : En 2017, prèse de 3000 ouvrages en service sont encore concernés par des contaminations par le nitrates et pesticides[1]

C'est aussi par métonymie le point où cette eau est captée, également dite « point de captage », et par extension, c'est aussi la zone (champ captant) fournissant cette eau. Les captages font souvent l'objet de mesures de protection réglementaires (ex : interdiction de construire ou d'épandre des pesticides ou engrais). Les captages sont aussi utilisés pour mesurer la qualité des sols, grâce à l’eau qu’ils contiennent. Début 2014, il en existait 33 520 en France[3], à 96 % souterrains[3], pour une capacité totale de 18,9 millions de m³/jour[3].

Vulnérabilités et gestion des flux

Si dans un captage, le pompage dépasse la capacité de la nappe à se recharger à partir des eaux superficielles ou d'une autre nappe, le niveau de la nappe phréatique peut rapidement baisser, avec divers impacts, dont ;

- pénurie d'eau en aval ou en amont sur des captages moins profonds ;

- exacerbation des sécheresses et mouvements de sols (Cf. retraits sur sols argileux, minéralisation de tourbes déshydratées, etc.) ;

- élargissement du cône de rabattement, avec modification du sol (éventuelle déshydratation et apparition de fentes susceptibles de faciliter la circulation verticale de polluants ;

- impacts écologiques élargis (assèchement de zones humides proches, sources taries à la suite de l'abaissement du niveau piézométrique zéro (désignant le plafond théorique de la nappe, et correspondant au niveau d'une rivière lorsque celle-ci est directement alimentée par la nappe), destruction des frayères proches des sources par exondation, etc.).

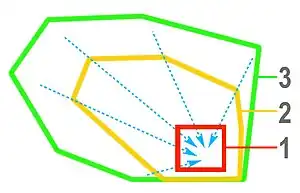

Protection de captages

1) PPI = Périmètre de Protection Immédiate

2) PPR = Périmètre de Protection Rapprochée

3) PPE = Périmètre de Protection Éloignée (non obligatoire)

Les flèches en pointillé bleu représentent le sens de circulation de l'eau dans la nappe dans les couches géologiques qui alimentent le captage

Selon leur vulnérabilité, et selon les lois locales et nationales, on peut ou on doit légalement (en France par exemple) leur attribuer des périmètres de protection dits « Périmètre de captage » ;

En général on distingue 3 niveaux de protection :

- périmètre de protection immédiate

- surface réduite (quelques mètres carrés à quelques centaines de mètres carrés. Toute activité à risque y est interdite. Parfois couvert d'un socle de béton et/ou d'un bâtiment, il est souvent clôturé et peut être couvert de prés de fauche, ou de boisements pérennes (Boisement de protection) de manière à les protéger. Les pesticides y sont évidemment bannis. il vise aussi à protéger le matériel contre toute dégradation matérielle ou l'introduction directe de substances toxiques dans l'eau ou le sol.

- périmètre de protection rapprochée

- zone intermédiaire, qui accepte des activités sans risques pour la ressource et le captage, ou des activités diminuant le risque de pollution (enherbement et fauche pour « pomper » les nitrates de la zone superficielle par exemple). Sa surface varie selon la vulnérabilité du captage et de la ressource en eau, c'est-à-dire selon les caractéristiques de l'aquifère et le débit de pompage. En France, par sécurité, un temps de transfert d'un polluant entre sa source et la nappe d'environ 50 jours a été retenu, ce qui permet aux administrations d'imposer des mesures de protection sur 1 à 10 hectares selon le type de sol et de système hydrogéologique. Les mesures sont des mises en défend et/ou une règlementation ou interdiction d'activités à risque (utilisation d'engrais, pesticides, biocides, dépôts de matériaux toxiques ou de déchets, etc).

- périmètre de protection éloignée

- Il est moins contraignant (et non obligatoire en France), mais une gestion de tous les risques liés aux activités humaines y est envisageable. Il peut considérablement améliorer la sécurité du dispositif global.

En France, La loi Grenelle (2009) cible la lutte contre les pollutions diffuses (nitrates et pesticides) sur 507 « captages prioritaires »[4] (sur 32 400 répertoriés en France. Les Entreprises de l'eau et les chambres d'agriculture ont signé en 2009 une charte de coopération sur la protection des captages d'eau potable. En 2010, ils ont publié un guide de bonnes pratiques[5], sur la base de retours d'expérience de dix sites volontaires.

En , l'OIEau, avec l'Agence française pour la biodiversité (AFB) qui intégré l’ONEMA, a créé un nouveau site-portail destiné à la protection des captages et de leur bassin d'alimentation, incluant un projet de centre de ressources sur les référentiels et les méthodes, les retours d'expériences et un système d'information[6]

La vulnérabilité

Elle est liée à un niveau de risque dépendant principalement de deux facteurs ;

- les caractéristiques hydrogéologiques du site (épaisseur, perméabilité et pH du substrat et superficiel et des couches géologiques en particulier),

- les activités humaines, actuelles et anciennes (séquelles par exemple liées à la proximité d'autres puits, cuves, fosses ou réseaux d'égout, friches polluées (actifs ou anciens), etc.)

- certains risques naturels tels que risque sismique, coulées de boue, pénétration d'un "biseau salé", zones minéralisées ou de concentrations anormales d'éléments nocifs.

Autour du puits de forage de captages souterrains se forme un cône de rabattement de la nappe phréatique, par dépression induite par le pompage. Si le sol n'est pas totalement imperméable ou que des fuites peuvent exister le long du puits ou à proximité, des polluants peuvent être facilement « aspirés » dans ce cône puis dans le réseau d'eau potable (le polluant dissous circulant par capillarité, ou solubilisé dans l'eau (nitrates par ex), risquant de nuire à la potabilité de l'eau. C'est pourquoi dans la plupart des pays, des règles coutumières ou des lois protègent, au moins en théorie, les périmètres de captage voire la totalité de sols couvrant un champ captant vulnérable (Il peut s'agir de tout un bassin versant, si ce dernier est vulnérable).

Législation

La plupart des pays ont émis des lois protégeant la ressource en eau.

En Europe

Plusieurs directives européennes[7] et lois sur l'eau (en France, celles des et ) imposent la mise en place d'un périmètre de protection pour chaque captage, pour empêcher les pollutions des eaux captées et limiter le risque de pollutions accidentelles.

En France

.JPG.webp)

Environ 34 000 ouvrages de prélèvement de nappes souterraines ou d'eau de surface sont comptablisés, qui fournissent en 2017 environ 18 millions de m3 d’eau par jour, mais principalement en raison de la pollution de l'eau, 3000 ouvrages ont du être abandonnés de 1994 à 2013, dont 41 % à cause de leurs taux de nitrates et pesticides [1].

- État des lieux

- En 2009 « près de la moitié de points de captage, produisant près de 40 % des volumes d’eau distribuée, n’ont pas de périmètres réglementairement définis »[8].

En 2014, bien que de nombreux captages pollués aient été fermés ou approfondis, et malgré la mise en place de zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) et malgré des progrès en matière de périmètres de protection du captage, 8,5 % des points de captages (sur un total de 35.392) dépasseraient l'un ou l'autre des critères nitrates (50 mg/l) ou pesticides (0,1 μg/l pour un pesticide isolé ou 0,5 μg/l pour l'ensemble) au printemps 2014[3]. L’option la moins coûteuse est généralement, quand d’autres ressources existent, l'abandon du captage[3]. (5 000 captages ont été fermés en 15 ans, pour cause de pollution trop importante dans 41 % des cas)[3]. Les statistiques ne montrent pas d’amélioration nette pour ce qui est des teneurs en nitrates (en 2014, 70 % de la surface agricole utile française pourrait être classée en zone vulnérable pour les nitrates). 48 % des captages prioritaires du Grenelle ont un plan d'actions pour prévenir les pollutions diffuses achevé mais seuls 17 % bénéficient d'un arrêté validant ce plan[3].

En 2017, presque 3000 ouvrages sont encore concernés par des contaminations de l’eau brute rien que pour les nitrates et pesticides[1]

- Législation

- Tout captage (quel que soit l'usage prévu ou effectif de l'eau) doit être déclaré en mairie (si le prélèvement est de moins de 1000 m3/an ou à la DDTM s'il dépasse 1000 m3/an. Une autorisation est nécessaire pour les prélèvements de plus de 200 000 m3/an[9]. Des contrôles qualitatifs sont en outre obligatoires pour certains usages de l'eau (pour l'eau potable notamment, conformément au Code de la santé publique).

- En 2010, Le gouvernement a justifié le retard pris en matière de protection de captages et de lutte en amont contre les pollutions par les pesticides et nitrates par les « difficultés rencontrées au plan local pour la mise en œuvre des procédures de déclaration d'utilité publique, pour la fixation des indemnisations et pour les acquisitions foncières ». La Loi a proposé aux services bénéficiant d'un captage non-protégé de demander au Conseil général (sous réserve qu'il soit d'accord) de réaliser les études de définition, d'acheter le terrain, ou d'indemniser le propriétaire ou exploitant à fins de protection du captage[10]. Cette disposition n'a toutefois pas été votée.l'article 107 de la loi Grenelle II introduit que « Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d’alimentation de captages d’eau potable visées au 5° (de l'article que modifie ce texte), pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d’autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l’utilisation d’intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d’action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation »[11].

- En 2011, une liste de 507 captages (sur un total de 34 000 en activité) les plus menacés par les pollutions diffuses (dont de nitrates et pesticides), a été publiée par le gouvernement (le )[12]. La plupart devrait devenir des « zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE), issu de l’article 21 de la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du . Chacun d'eux aura sa zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (AAC), qui reste à déterminer à partir de 2011 et où des mesures agro-environnementales seront obligatoires d’ici .

- En aout 2014, un rapport[3] (interministériel[13]) a proposé de confier aux collectivités (ou à leurs groupements responsables du service public de l'eau quand cette délégation de service public existe) la compétence de protection des captages d'eau potable[14].

- En 2014, après que les communes ou EPCI aient été désignées gestionnaires des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, un rapport interministériel[3]rendu en juin et publié fin aout 2014 a proposé que les communes et/ou les EPCI puissent bientôt également être chargées 1°) de la prévention des pollutions de l’eau et 2°) de la protection des captages (dans le cadre du service public de l'eau potable et après l'élaboration des périmètres de protection et du plan d'action et sa validation par l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique (DUP) ; Après avoir constaté l'insuffisante efficacité des mesures précédentes, ses auteurs proposent de conserver la déclaration d'utilité publique, mais de supprimer l’une des deux procédures de protection des captages (les périmètres de protection du code de la santé publique seraient conservés, et les ZSCE du code de l'environnement, plus ambitieuses mais souvent rejetées par le milieu agricole seraient retirées).

« Certaines utilisations des sols ou pratiques, notamment agricoles, pourraient faire l'objet de servitudes d'utilité publique et donc être indemnisées en conséquence (…) Dans les cas où cela est nécessaire, la DUP offrirait la possibilité à la collectivité de procéder à l'acquisition des parcelles les plus stratégiques par voie d'expropriation et d'autres par la voie du droit de préemption, sans préjudice bien sûr de l'accord amiable des propriétaires ».Les auteurs suggèrent de confier aux collectivités des moyens juridiques, techniques et financiers pour ce faire, tout en améliorant « la gouvernance du dispositif aux niveaux national et déconcentrés ».

Moyens : Les mesures agri-environnementales (MAE) n’ont pas fait leurs preuves, car insuffisantes, inadaptées ou trop courtes du point de vue de l'engagement réciproque, alors que les plans d'actions nécessiteraient de 400 à 540 millions €/an, soit 120 à 260 millions €/an, selon le scénario envisagé", évalue la mission, en plus des financements existants des Agences de l’eau et du FEADER. La mission estime que le budget des agences de l'eau consacré à lutter contre les pollutions diffuses autour les captages jugés prioritaires devrait être augmenté, et qu’il faut créer au niveau national d'un système d'aides spécifique à la prévention des pollutions diffuses des captages pour renforcer les MAE, avec une gouvernance rendant possible la prescription ou révision d’un périmètre et des mesures de plans d’action de prévention des pollutions diffuses (par le préfet). Un délégué interministériel pourrait coordonner et faire adopter les modifications législatives et réglementaires utiles..

Le rapport conclut aussi que l’existence de limites de qualité plus laxistes pour l'eau brute que pour l'eau desservie encourage les traitements curatifs au détriment de la prévention des pollutions. La mission propose donc de progressivement faire converger les normes d'eau brute et d'eau potable (pour les nitrates et les pesticides) pour favoriser la lutte contre les pollutions diffuses, ce qui va aussi dans le sens du bon état écologique que la DCE donne comme objectif à tous les États-membres de l'UE.

Limites et difficulté

En raison de difficultés de gestion des conflits avec un grand nombre de propriétaires privés ou publics concernés, d'un manque de moyens, et aussi en raison de la longueur et de la complexité des études nécessaires, les lois visant la protection des captages ou des champs captants ne sont souvent mises en œuvre qu'avec retard, trop tard et incomplètement[15] - [3].

Ainsi en France, où environ 35 000 captages puisent légalement 18 millions de m3/jour (à 96 % dans les nappes), le Plan national santé-environnement ne vise la protection de 80 % des captages d'eau potable que pour 2008 et 100 % pour 2010 (mais moins de 50 % étaient protégés en 2006).

Solidarités territoriales

En France, les servitudes d'utilité publique d'urbanisme et environnementales ne sont pas compensées par des indemnisations. Il existe en France un « régime d'indemnisation pour les propriétés privées, y compris, par extension, le domaine privé des organismes ou collectivités publiques qui subissent les servitudes, [s'applique dans tous les cas] en fonction des préjudices matériels, directs et certains, mais exclut, hors le cas de conventions de gestion, le domaine public »

Or, certaines communes rurales ou périurbaines se sentent lésées par des pompages parfois intenses (susceptibles d’assécher des puits ou cours d'eau proches du captage) au profit de grandes industries ou d'agglomérations. De plus les règlements de protection des champs-captant impliquent parfois des couts de gestion supplémentaires supportés localement et non pris en compte par les conditions de "vente" de l'eau pompée. Un projet de loi déposée au Sénat en 2010 envisage d'instaurer un système d'indemnisation des communes fournissant l'eau par celles qui la consomme[16]. Mais dans un rapport[15], le CGDD interrogé par le ministère de l'environnement à ce propos estime qu'une indemnisation fixée par la loi pourrait être contre-productive[16]. Craignant qu'une indemnisation soit « interprété par la population de la commune concernée comme une reconnaissance du fait que l'eau du sous-sol leur « appartient » et qu'ils en sont « grugés » par l'agglomération" », il recommande plutôt le « développement des solidarités intercommunales et des solidarités contractuelles entre les agglomérations et les intercommunalités péri-urbaines et rurales »[16].

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

- Le centre de ressources Captages, fiche mise en ligne le mercredi 26 avril 2017

- Mermoud A (2006) Cours de physique du sol : Écoulements vers les ouvrages de captage, École polytechnique fédérale de Lausanne, PDF, 35 pages

- Ministère de l'agriculture (2014) Pour une meilleure efficacité et une simplification des dispositions relatives à la protection des captages d'eau potable, juin 2014

- [PDF] carte des captages en France, sur le site agriculture.gouv.fr.

- [PDF] Guide de bonnes pratiques et annexes, sur le site chambagri.fr de juillet 2010

- Environnement-Magazine (2017) Eau : un nouveau site sur la protection des captages, publié le 10/05/2017

- - Directives 75/440/CEE concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire

- Directive 98/83/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

- Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. - source : Exposé des motifs de l'article 53 du projet de loi Grenelle II, publié mi 2009

- Définition et enjeux autour des captages, portail national OIE/AFB

- Voir art. 59 du projet de loi Grenelle II

- Voir article 107, p 144/308 du texte de la loi Grenelle II

- Voir aussi décret du 14 mai 2007.

- ici les ministères concernés étaient ceux des Affaires sociales et de la Santé ; de l’Écologie et du Développement durable et de l'Énergie ; et de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

- Protection des captages d'eau potable : une future compétence des collectivités ?, consulté 2014-08-28

- rapport publié le 28 décembre 2012 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) du ministère de l'Écologie, PDF, 36 pages, août 2011

- Philippe Collet, L'indemnisation des captages ne règlera pas les mauvaises relations entre les villes et communes rurales ; Certaines communes péri-urbaines s'estiment lésées par les servitudes associées aux captages d'eau sur leur territoire et au profit des agglomérations. Le ministère de l’Écologie rejette l'idée d'une indemnisation et préconise le dialogue. Actu-Environnement, 2013-01-02