Bataille de Gebora

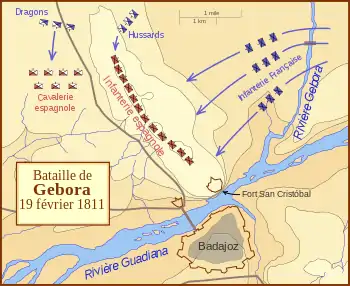

La bataille de Gebora est un affrontement de la guerre d'indépendance espagnole, opposant les armées espagnoles et françaises. Elle se déroula le près de Badajoz, en Espagne, et vit l'armée espagnole d'Estrémadure mise en déroute par une force française en infériorité numérique.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Proximité de Badajoz |

| Issue | Victoire française |

| 7 000 hommes 12 canons | 12 000 hommes 17 canons |

| 400 morts ou blessés | 1 000 morts ou blessés 4 000 prisonniers 17 canons |

Guerre d'indépendance espagnole

Batailles

- Olivença (01-1811)

- Gebora (02-1811)

- Campo Maior (03-1811)

- 1re Badajoz (04-1811)

- Fuentes de Oñoro (05-1811)

- Albuera (05-1811)

- Usagre (05-1811)

- Cogorderos (06-1811)

- Carpio (09-1811)

- El Bodón (09-1811)

- Aldeia da Ponte (09-1811)

- Arroyomolinos (10-1811)

- Tarifa (12-1811)

- Navas de Membrillo

- Almagro (01-1812)

- 2e Ciudad Rodrigo (01-1812)

- 2e Badajoz (03-1812)

- Villagarcia (04-1812)

- Almaraz (05-1812)

- Maguilla (06-1812)

- Arapiles (07-1812)

- García Hernández (07-1812)

- Majadahonda (08-1812)

- Retiro (08-1812)

- Madrid (08-1812)

- Burgos (09-1812)

- Villodrigo (10-1812)

- Tordesillas (10-1812)

- Alba de Tormes (11-1812) (es)

- San Muñoz (11-1812)

| Coordonnées | 38° 53′ 42″ nord, 6° 58′ 48″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

Afin d'appuyer l'action du maréchal Masséna au Portugal — dont les troupes piétinaient devant les lignes défensives de Torres Vedras, en avant de Lisbonne —, le maréchal Soult, avec un contingent de l'armée du Midi, quitta l'Andalousie et vint mettre le siège devant l'importante forteresse de Badajoz. Pour contrer cette menace, le général britannique Wellington et son allié espagnol le marquis de La Romana décidèrent d'envoyer une armée espagnole à la rencontre des Français. La Romana mourut peu après et ce fut le général Gabriel de Mendizábal qui fut chargé de diriger l'expédition. Accompagnés par un détachement de cavalerie portugaise, les Espagnols arrivèrent en vue de Badajoz au début du mois de février 1811 et campèrent sur les hauteurs voisines de San Cristóbal.

En dépit des instructions de Wellington, Mendizábal négligea d'ériger des retranchements défensifs et Soult, profitant de la vulnérabilité de son adversaire, envoya une partie de ses troupes à l'assaut des collines. Le matin du 19 février, les formations françaises du maréchal Mortier enfoncèrent rapidement l'armée espagnole, cette dernière perdant 1 000 tués ou blessés et 4 000 prisonniers contre seulement 400 hommes chez les assaillants. Cette victoire permit à Soult de concentrer l'ensemble de ses forces autour de Badajoz, qui capitula le 11 mars et resta aux mains des Français jusqu'à l'année suivante.

Contexte

Malgré sa victoire sur le maréchal Masséna lors de la bataille de Buçaco, en septembre 1810, la progression française força l'armée du vicomte de Wellington à se retirer derrière les lignes de Torres Vedras, un réseau de fortifications visant à défendre la route de Lisbonne. Le 10 octobre 1810, toute l'armée anglo-portugaise avait franchi les lignes à l'exception de l'infanterie légère britannique et de quelques patrouilles de cavalerie. Simultanément, Masséna concentra ses forces autour de Sobral en vue d'organiser une attaque contre les positions ennemies[1]. Après un premier affrontement le 14 octobre, les Français renoncèrent cependant à lancer un assaut d'envergure et restèrent ancrés sur leurs positions pendant un mois avant de se retirer vers Santarém et Rio Maior[2].

Parallèlement à ces événements, Napoléon Ier avait envoyé plusieurs dépêches au maréchal Soult, commandant en chef de l'armée du Midi, pour lui demander d'apporter de l'aide à Masséna[3]. Les directives de l'Empereur se fondaient néanmoins sur un contexte militaire obsolète car la situation sur place avait considérablement évolué entre-temps[4]. 30 000 soldats alliés et six forteresses d'importance séparaient à présent l'armée française de la capitale portugaise, rendant une attaque contre Lisbonne pratiquement impossible[3]. Contraint à l'action, Soult rassembla tout de même une armée de 20 000 hommes, principalement issus du Ve corps, et lança une expédition en Estrémadure, dans le double objectif de capturer la forteresse espagnole de Badajoz et d'attirer une partie des forces alliées loin de Masséna et des lignes de Torres Vedras[5].

Le maréchal divisa son armée en deux colonnes et s'enfonça en Estrémadure par les deux principaux cols menant jusqu'à la vallée du Guadiana, avec l'intention de rejoindre la ville d'Almendralejo[6]. L'une des colonnes françaises, commandée par le général Latour-Maubourg, ne rencontra aucune résistance sérieuse durant sa marche : le 3 janvier 1811, elle tomba sur 2 500 cavaliers espagnols et portugais près de la localité d'Usagre, mais ces derniers se contentèrent de couvrir la retraite de la division espagnole Mendizábal au-delà du Guadiana. Latour-Maubourg arriva sans encombre à proximité d'Almendralejo où il attendit l'arrivée de la deuxième colonne française[7].

Celle-ci, commandée par le maréchal Soult en personne et formée principalement de la division d'infanterie du général Gazan, fut ralentie dans sa marche par le train de siège qui devait emprunter une route plus longue et plus praticable[7]. Le mauvais temps et la désertion des conducteurs espagnols retardèrent dangereusement les canons français, un problème aggravé par la menace des 5 000 soldats espagnols du général Ballesteros. Accroché par les troupes du maréchal Mortier, Ballesteros se replia sans grands dommages et continua à rester une menace sur les arrières des forces françaises. Pour prévenir toute tentative de coup de main, Soult envoya la division Gazan tenir à distance les Espagnols afin de protéger le convoi d'artillerie, tandis que lui-même avec la cavalerie poursuivit sa marche sur Almendralejo[8] - [9]. Soult parvint à faire sa jonction avec Latour-Maubourg le 6 janvier, mais avec seulement une fraction de ses forces d'origine et sans artillerie lourde[7].

Prélude de la bataille

Soult prend Olivence et assiège Badajoz

.jpg.webp)

Soult n'avait pas les moyens d'assiéger une forteresse aussi imposante que celle de Badajoz avec une armée réduite et décida donc de modifier ses plans. Il envoya sa cavalerie légère sous le commandement du général de brigade André Briche prendre Mérida et, laissant quatre escadrons de dragons à Albuera pour surveiller la garnison de Badajoz, il marcha avec le reste de son armée sur Olivence dans le but d'investir cette ville[10]. Wellington avait auparavant proposé au général marquis de La Romana — commandant de l'armée espagnole d'Estrémadure – soit de détruire les fortifications d'Olivence, soit de les réparer et de s'y retrancher ; la Romana, à son tour, avait ordonné à Mendizábal de détruire les défenses, mais celui-ci avait ignoré cet ordre et préféré renforcer la garnison avec quatre bataillons d'infanterie[10] - [11]. De fait, lorsque Soult arriva devant la ville le 11 janvier, les Espagnols ne disposaient que de retranchements médiocres pour abriter leur garnison. L'artillerie lourde française rallia le corps de Soult à partir du 19 janvier et, le 22, une brèche mal réparée dans les murs de la forteresse fut rouverte. La garnison se rendit le 23 janvier avec plus de 4 000 soldats de l'armée d'Estrémadure[12].

Ce succès ne rendit pas la situation de Soult meilleure pour autant : bien qu'il disposait d'un important contingent de cavalerie (environ 4 000 hommes), l'envoi de deux bataillons chargés d'escorter les prisonniers capturés à Olivence jusqu'à Séville ne lui laissait que 5 500 fantassins pour poursuivre sa campagne. En outre, bien que son train de siège eut commencé à rejoindre, l'absence de la division Gazan le privait de troupes importantes. Le maréchal décida malgré tout d'assiéger Badajoz dans l'espoir que Wellington dirige des renforts sur ce point, réduisant d'autant l'effectif de l'armée alliée opposée à Masséna sur les lignes de Torres Vedras[13]. Le 26 janvier, Soult marcha donc en direction de Badajoz tandis que Latour-Maubourg avec six escadrons de cavalerie fut chargé de traverser le Guadiana pour bloquer l'accès nord à la forteresse[14]. Le 27 janvier, le premier siège de la ville commença[3]. La division du général Gazan rejoignit enfin l'armée de Soult le 3 février, ce qui renforça de 6 000 hommes l'effectif de l'armée française[15].

Mendizábal prend le commandement de l'armée espagnole

Pendant ce temps, le général Mendizábal se repliait sur la frontière portugaise après avoir envoyé deux bataillons renforcer la garnison de Badajoz[16]. Affaibli par sa défaite à Olivence et par l'absence des soldats de Ballesteros, il envoya des renforts à La Romana et fut lui-même renforcé le 14 janvier par 1 800 hommes partis d'Abrantès sous le commandement de Charles d'Espagne. Près de 6 000 soldats furent également dirigés en avant des lignes de Torres Vedras le 19 janvier et arrivèrent à Elvas le 29. Ces forces se joignirent aux 3 000 hommes de Mendizábal, lequel disposait d'une division de cavalerie espagnole et d'une brigade de cavalerie portugaise, portant l'effectif de l'armée à environ 15 000 soldats. Ces troupes devaient être commandées par le général La Romana et avaient pour objectif de tenir Soult en échec devant Badajoz[11] - [17]. La Romana mourut cependant d'un anévrisme le 23 janvier et le commandement de l'armée revint alors au général Mendizábal[18] - [19] - [20].

Peu de temps avant sa mort, La Romana avait rencontré Wellington et convenu avec lui d'un plan de campagne, prévoyant que l'armée irait s'installer sur les hauteurs de San Cristóbal, son flanc droit protégé par le fort du même nom et son front couvert par les cours d'eau Gebora et Guadiana, le flanc gauche étant quant à lui sécurisé par la forteresse de Campo Maior et sur ses arrières par celle d'Elvas[21] - [22]. Lorsqu'il arriva sur la rive nord de la Guadiana le 5 février, Mendizábal ne tint aucun compte de cette décision dont il avait pourtant été informé lors de sa prise de commandement[19]. La plus grande partie de son infanterie pénétra dans l'enceinte de Badajoz, ne laissant qu'un faible contingent de fantassins et la cavalerie sous le fort San Cristóbal[21] - [23]. Le 7 février, Mendizábal tenta une sortie contre les lignes de siège françaises. La cavalerie portugaise, soutenue par un petit détachement d'infanterie, feinta vers l'aile gauche française tandis qu'un contingent de 5 000 hommes s'en prit à leur aile droite. Les Espagnols commandés par Charles d'Espagne culbutèrent les premières lignes françaises et réussirent même à engager l'une des brigades du général Girard, mais le maréchal Mortier ayant envoyé plusieurs bataillons au secours de son lieutenant, les assiégés furent finalement repoussés et durent regagner Badajoz après avoir perdu 650 soldats, contre 400 tués ou blessés dans le camp français[24] - [25].

Le 9 février, Mendizábal retira la plus grande partie de ses hommes de la forteresse de Badajoz, ce qui réduisit l'effectif de la garnison à 7 000 soldats. 9 000 fantassins vinrent occuper les hauteurs de San Cristóbal tandis que 3 000 cavaliers campaient en arrière des lignes dans les plaines de la Caya. Contrevenant une nouvelle fois aux directives de Wellington, le général espagnol négligea d'édifier des retranchements défensifs et se contenta d'envoyer une partie de sa cavalerie en avant de ses lignes pour observer les mouvements français[26]. Soult, de son côté, écarta momentanément la menace de l'armée espagnole pour se concentrer davantage sur la mise en place de ses lignes de siège et de ses canons autour de Badajoz[27]. De fortes pluies transformèrent les cours d'eau Guadiana et Gebora en torrents infranchissables, de sorte qu'entre le 11 et le 18 février, l'artillerie française n'eut d'autre choix que de bombarder l'extrémité sud de la ligne espagnole, la forçant à s'éloigner d'une certaine distance de Badajoz et de la protection du fort San Cristóbal[28] - [29].

Déroulement de la bataille

La pluie s'apaisa enfin durant la nuit du 18 février et la Gebora était à nouveau guéable[28] - [29]. Dans la soirée, Soult dirigea neuf bataillons d'infanterie, trois escadrons de cavalerie et deux batteries d'artillerie, le tout sous le commandement de Mortier, traverser un pont enjambant la Guadiana à partir de la rive nord. Rejoint par les six régiments de cavalerie du général Latour-Maubourg, le maréchal avait sous ordres 4 500 fantassins, 2 500 cavaliers et 12 canons prêts à attaquer les lignes adverses à l'aube du 19 février[20] - [30] - [28]. Profitant d'un épais brouillard matinal, les Français traversèrent la Gebora, repoussèrent les avant-postes espagnols et s'avancèrent à moins de deux kilomètres de leurs lignes sans être repérés[30]. Simultanément, le 2e régiment de hussards, chargé par Latour-Maubourg de contourner le flanc gauche de Mendizábal, gravit discrètement les hauteurs au nord et tomba par surprise sur les unités sans méfiance de Charles d'Espagne[31] - [32].

Mortier démontra lors de cet affrontement ses capacités tactiques dans le déploiement de son armée : il envoya toute sa cavalerie vers le nord pour attaquer l'aile gauche espagnole et dirigea trois bataillons au sud, entre le fort San Cristóbal et le flanc droit de Mendizábal, tandis que les six derniers bataillons d'infanterie attaquèrent frontalement la position[33] - [34]. Alors que le brouillard se dissipait, la cavalerie légère du général Briche galopa en direction des hauteurs et se jeta sur l'aile gauche de l'armée espagnole pendant que Latour-Maubourg enleva trois régiments de dragons et chargea les cavaliers hispano-portugais dans les plaines de la Caya[35]. Malgré leur supériorité numérique, ces derniers restèrent sourds aux appels de leurs officiers et prirent la fuite vers Elvas ou Campo Maior. Beaucoup d'entre eux réussirent à s'échapper, en grande partie grâce à Latour-Maubourg qui préféra les délaisser pour lancer à la place sa cavalerie contre l'infanterie régulière de Mendizábal[36].

L'engagement sur l'aile droite espagnole fut plus longuement disputé. Le brouillard parti, les Espagnols s'étaient en effet rendu compte de l'infériorité numérique de l'armée française et se préparèrent à recevoir l'attaque de leurs adversaires dans la plus grande discipline[36]. Le duel de mousqueterie entre les deux belligérants venait à peine de s'engager lorsque la cavalerie française fit son apparition. Pendant que les hussards se rapprochaient le long des crêtes, les dragons de Latour-Maubourg surgirent par l'arrière, ce qui incita Mendizábal à ranger ses troupes en deux immenses carrés divisionnaires soutenus par son artillerie. Bien qu'ayant initialement réussi à gêner la cavalerie française, ces formations constituèrent une cible de choix pour l'infanterie et l'artillerie de Soult[36] - [20] - [19] qui, comme le raconte un fantassin espagnol à propos de cette dernière, « s'est amusé avec eux de la manière la plus horrible jusqu'à ce qu'ils deviennent d'abord ovales puis une masse informe que la cavalerie était capable de pénétrer et de faire prisonnier »[19]. La cavalerie légère de Briche enfonça les deux carrés espagnols sans grande difficulté, action qui décida du sort de la bataille. Plusieurs régiments espagnols furent dispersés, la plupart furent faits prisonniers tandis que d'autres se frayèrent un chemin ensemble jusqu'à Badajoz ou vers la frontière portugaise[37].

Conséquences

La bataille fut un sérieux revers pour les Alliés. Wellington, qui avait prévenu les généraux espagnols que l'armée d'Estrémadure constituait « le dernier corps de troupes de leur pays »[21] - [38], écrivit plus tard que « la défaite de Mendizábal constitue un malheur imprévisible, le plus grand qui nous soit arrivé jusque-là »[39]. L'armée espagnole avait subi des pertes très sévères : environ 1 000 hommes avaient été tués ou blessés et 4 000 faits prisonniers. 17 canons furent également perdus[20] - [40]. Seuls 2 500 soldats parvinrent à se réfugier à l'abri des murs de Badajoz et un nombre légèrement inférieur au Portugal[20] - [40]. Les Français, pour leur part, avaient essuyé des pertes minimes. Soult fit état dans son rapport de 30 morts et 140 blessés, mais ces chiffres furent finalement révisés à environ 400 hommes, dont une forte proportion de cavaliers[20].

Soult était désormais libre de poursuivre le siège de Badajoz. Bien que la garnison de la ville eut été portée à 8 000 hommes avec les fuyards de l'armée de Mendizábal, la forteresse tomba finalement au pouvoir des Français le 11 mars 1811[41]. Wellington envoya alors un important corps anglo-portugais sous les ordres du général Beresford afin de reprendre la ville[42], et le 20 avril débuta le second siège de Badajoz[43]. Les Français tentèrent de libérer la forteresse, ce qui aboutit le 16 mai à la sanglante bataille d'Albuera[44] qui vit Beresford repousser avec difficulté l'armée française de Soult en infériorité numérique, mais n'empêcha pas la poursuite du siège[45]. L'armée du Portugal dirigée par le maréchal Marmont, le successeur de Masséna, s'étant réunie avec l'armée du Midi, les troupes françaises fortes de 60 000 hommes obligèrent Wellington à lever le siège le 20 juin et à retirer ses 44 000 soldats sur Elvas[46]. Badajoz resta aux mains des Français jusqu'à l'année suivante, date à laquelle les Alliés capturèrent définitivement la ville après une ultime bataille[47].

Annexes

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of the Gebora » (voir la liste des auteurs).

- Weller 1962, p. 141 et 142.

- Weller 1962, p. 145 et 146.

- Gates 1986, p. 245.

- Oman 1911, p. 28 et 29.

- Glover 1974, p. 142.

- Oman 1911, p. 31 et 32.

- Oman 1911, p. 32.

- Oman 1911, p. 33.

- Napier 1831, p. 91.

- Oman 1911, p. 35.

- Napier 1831, p. 92.

- Oman 1911, p. 36 et 37.

- Oman 1911, p. 37 et 38.

- Oman 1911, p. 38.

- Oman 1911, p. 41.

- Oman 1911, p. 40.

- Oman 1911, p. 43 et 44.

- Oman 1911, p. 44 à 46.

- Esdaile 2002, p. 337.

- Gates 1986, p. 248.

- Oman 1911, p. 47.

- Napier 1831, p. 93.

- Napier 1831, p. 94.

- Oman 1911, p. 48.

- Napier 1831, p. 96.

- Oman 1911, p. 49.

- Oman 1911, p. 50.

- Napier 1831, p. 97.

- Oman 1911, p. 50 et 51.

- Oman 1911, p. 51.

- Napier 1831, p. 97 et 98.

- Oman 1911, p. 51 et 52.

- Oman 1911, p. 52.

- Napier 1831, p. 98.

- Oman 1911, p. 52 et 53.

- Oman 1911, p. 53.

- Oman 1911, p. 54.

- Wellington 1838, p. 163.

- Wellington 1838, p. 286.

- Oman 1911, p. 54 et 55.

- Oman 1911, p. 55 ; 57 à 61.

- Gates 1986, p. 252 et 253.

- Gates 1986, p. 254.

- Esdaile 2002, p. 342 et 343.

- Esdaile 2002, p. 348.

- Weller 1962, p. 187 à 189.

- Weller 1962, p. 198 à 205.

Bibliographie

- (en) Jac Weller, Wellington in the Peninsula, Nicholas Vane, .

- (en) Charles Oman, A History of the Peninsular War : December 1810 to December 1811, vol. 4, Greenhill Books, (ISBN 978-1-85367-618-5).

- (en) David Gates, The Spanish Ulcer : A History of the Peninsular War, Pimlico, , 557 p. (ISBN 978-0-7126-9730-9).

- (en) Michael Glover, The Peninsular War 1807–1814 : A Concise Military History, Penguin Classic Military History, , 431 p. (ISBN 978-0-14-139041-3).

- (en) William Napier, History of the War in the Peninsula, vol. 3, Frederic Warne and Co, .

- (en) Charles Esdaile, The Peninsular War : a new history, Londres, Penguin Books, , 586 p. (ISBN 978-0-14-027370-0).

- (en) Arthur Wellesley de Wellington, The dispatches of Field Marshal the Duke of Wellington : during his various campaigns in India, Denmark, Portugal, Spain, the Low Countries, and France, from 1799 to 1818, vol. 7, John Murray, .

Articles connexes

- Moustache (chien) : chien soldat qui s'est distingué au cours de cette bataille

- Guerre d'indépendance espagnole