Bataille d'Orbetello

La bataille d'Orbetello ou d'Orbitello est une double bataille livrée pendant la guerre de Trente Ans. C'est un affrontement terrestre mené de mai à à Orbetello, ville forte toscane assiégée par les Français, et une bataille navale donnée le entre la flotte française chargée de soutenir le siège et une flotte espagnole de secours. C'est au départ un succès français, avec le débarquement réussi du corps expéditionnaire en Toscane. L'opération s'enlise par la suite à cause de la mort de l'amiral français tué dans la bataille navale, avant de tourner à l'échec complet avec la fuite des troupes terrestres. L'opération vaut de sévères critiques à Mazarin, son organisateur, et ne satisfait pas le roi d'Espagne, qui s'attendait à un succès plus éclatant de ses forces. Cette bataille, qui ébranle malgré tout la puissance espagnole en Méditerranée, n'a pas de conséquences immédiates sur un conflit qui va durer entre les deux pays jusqu'en 1659.

| Date | Mai-juillet pour le siège, pour la bataille navale |

|---|---|

| Lieu | Orbetello |

| Issue | Indécis : victoire navale française, succès espagnol terrestre |

| Marquis de Maillé-Brézé † Thomas de Savoie Comte du Daugnon | Francisco Díaz Pimienta (es) Comte de Linhares (en) |

| 16 vaisseaux 20 galères 8 brûlots | 22 vaisseaux 30 galères 10 brûlots |

Batailles

- Chronologie de la guerre de Trente Ans

- Pilsen (09-1618)

- Sablat (06-1619)

- Montagne Blanche (11-1620)

- Cap Saint-Vincent (08-1621)

- Mingolsheim (04-1622)

- Wimpfen (05-1622)

- Höchst (06-1622)

- Fleurus (08-1622)

- Stadtlohn (08-1623)

- Dessau (04-1626)

- Lutter (08-1626)

- Wolgast (09-1628)

- Siège de Casal (1628-1629)

- Siège de Casal (1630)

- Magdebourg (05-1631)

- Werben (07-1631)

- Abrolhos (09-1631)

- Breitenfeld (09-1631)

- Rain am Lech (04-1632)

- Alte Veste (09-1632)

- Lützen (11-1632)

- Oldendorf (07-1633)

- La Mothe (06-1634)

- Nördlingen (09-1634)

- Willstätt (09-1634)

- Les Avins (05-1635)

- Louvain (06-1635)

- Châtillon-sur-Saône (06-1635)

- Îles de Lérins (09-1635)

- Tornavento (06-1636)

- Corbie (08-1636)

- Dole (08-1636)

- Wittstock (10-1636)

- Saint-Jean de Losne (11-1636)

- Martignat (02-1637)

- Savigny (02-1637)

- Arbent (02-1637)

- Cornod (03-1637)

- Saint-Amour (03-1637)

- Sainte-Agnès (04-1637)

- Îles de Lérins (05-1637)

- Lons (07-1637)

- Bletterans (10-1637)

- Rheinfelden (02-1638)

- Poligny (06-1638)

- 2e Poligny (08-1638)

- Breisach (08-1638 – 12-1638)

- Getaria (08-1638)

- Cabañas (08-1638)

- Fontarrabie (09-1638)

- Pontarlier (01-1639)

- Thionville (06-1639)

- Jonvelle (09-1639)

- Downs (10-1639)

- Ille-sur-Têt (09-1640)

- Montjuïc (01-1641)

- Marfée (06-1641)

- Saint-Vincent (11-1641)

- Maynal (11-1641)

- Perpignan (11-1641)

- Collioure (04-1642)

- Honnecourt (05-1642)

- Barcelone (06-1642)

- 1er Lérida (10-1642)

- Leipzig (10-1642)

- Rocroi (05-1643)

- Carthagène (09-1643)

- Tuttlinghem (11-1643)

- Fribourg (08-1644)

- Jüterbog (11-1644)

- Jankau (03-1645)

- Mergentheim (05-1645)

- Alerheim (08-1645)

- Orbetello (06-1646)

- Bergues (07-1646)

- Mardyck (08-1646)

- Dunkerque (09-1646)

- 2e Lérida (11-1646)

- 3e Lérida (05-1647)

- Cavite (06-1647)

- Lens (08-1647)

- Zusmarshausen (05-1648)

- Lens (08-1648)

| Coordonnées | 42° 26′ nord, 11° 13′ est | |

|---|---|---|

Le contexte en 1646 : la guerre acharnée contre l'Espagne

La France est en guerre contre les Habsbourg d'Espagne et de Vienne depuis 1635. La flotte française mène une lutte acharnée en Méditerranée contre les forces espagnoles et a déjà remporté de nombreux succès (bataille de Guetaria, de Vado, de Barcelone, de Carthagène). En 1646, Mazarin, qui a succédé à Richelieu mort en 1642, décide de porter la guerre jusqu'en Italie en y envoyant une forte expédition. Le cardinal a trois objectifs :

- Couper les communications espagnoles en Méditerranée. Celles-ci, déjà très amoindries par la victoire française de Vado, passent par les Présides de Toscane, puis Gênes, pays amis. Les forces espagnoles peuvent ensuite gagner le Milanais, traverser les Alpes et déboucher en Allemagne où la guerre fait rage. Pour Mazarin, cette opération doit permettre de verrouiller la Toscane et d'ébranler aussi l'influence espagnole sur l'Italie, entre autres à Rome[1].

- Réagir contre l'élection d'Innocent X, un pape favorable à l'Espagne. Cette élection est un coup dur pour la France, mais il peut être rapidement contrebalancé si le débarquement est un succès. Il ne s'agit pas d'envahir les États pontificaux, mais de forcer Innocent X à réfléchir avant de donner des réponses favorables aux demandes de Madrid[1].

- Le dernier objectif est le plus ambitieux : chasser les Espagnols d'Italie. Mazarin, lui-même d'origine italienne, souffre de la domination de l'Espagne sur l'Italie et rêve d'en expulser celle-ci[1]. Après le débarquement sur les Présides, la flotte doit se diriger sur Naples, prendre la ville par surprise et placer sur le trône napolitain le prince Thomas de Savoie, à qui est confié le commandement de l'expédition[1].

Il s'agit donc d'une très grosse opération. En secret, la flotte s'arme à Toulon. Pour débarquer à Orbetello, Mazarin, qui connaît très bien le terrain, prépare avec minutie la campagne et établit le calendrier des opérations. Le commandement de la flotte est confié au jeune amiral de Maillé-Brézé qui s'est illustré lors des précédentes batailles contre l'Espagne. La flotte appareille le . Le duc de Maillé-Brézé et le commandeur des Gouttes embarquent sur l’Admiral. Le vice-amiral, le Comte du Daugnon et le chef d'escadre de Montigny embarquent à bord du Dunkerque. Maillé-Brézé dispose de 16 vaisseaux, 20 galères, 8 brûlots, 4 flûtes, 68 barques ou tartanes. À son bord, 5 000 fantassins, 500 cavaliers, de l'artillerie et du ravitaillement[2].

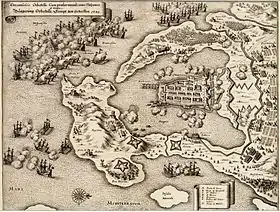

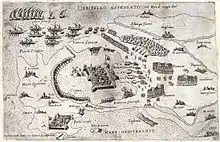

Combats terrestres et bataille navale

L'armée navale longe sans encombre les côtes de Provence et le Ligurie. Le 9 mai, elle mouille à San Stefano. Maillé-Brézé débarque les 400 hommes du comte du Daugnon, qui occupe Talamone, la tour des Salines puis s'empare du fort San Stefano. Le 13 et , on débarque l'artillerie. Or, la région, qui compte de nombreux marais, est très insalubre et il aurait fallu entrer en campagne beaucoup plus tôt : avec les premières chaleurs, la région exhale des miasmes pestilentiels[3]. Il faudrait neutraliser rapidement Orbetello. Mais le prince Thomas se révèle un piètre stratège. Il néglige d'assurer ses arrières, perd du temps, ce qui laisse le temps aux 200 hommes de la garnison d'Orbetello de se retrancher. Le siège s'enlise. Les maladies et les désertions font fondre les effectifs français. La flotte, restée au large en soutien, surveille les environs et n'ose s'approcher de crainte de s'échouer[3]. À Paris, à la lecture des dépêches, Mazarin s'étonne et s'impatiente : « C'est une étrange affaire que de passer un fossé en Italie. »[4]

Ces lenteurs permettent aux Espagnols de réagir en combinant des vaisseaux venus d'Espagne renforcés par les galères de Naples, de Sardaigne et de Sicile. Le , à l'aube, la flotte espagnole de l'amiral don Francisco Díaz Pimienta (es) est en vue. Il dispose de 22 vaisseaux, 30 galères, des brûlots, des flûtes[2] et porte avec lui 3 300 soldats pour secourir la place[5]. En voyant l'ennemi, Maillé-Brézé s'empresse de faire remorquer ses vaisseaux par les galères afin de ne pas être surpris au mouillage par l'assaillant. Puis, il met sa flotte en ordre de bataille. Il la divise en trois groupes de six navires : au centre, le corps de bataille qu'il commande à bord du Grand Saint-Louis. À bâbord, la division du comte du Daugnon qui porte sa marque au mât de misaine de la Lune. Enfin à tribord, la division du contre-amiral de Montigny qui monte le Soleil. Six autres vaisseaux de réserve sont laissés au commandement de Montade.

Bientôt les deux flottes arrivent au contact mais le vent manque et il faut faire remorquer les vaisseaux par les galères. Lorsque celui-ci se lève enfin, on entame la canonnade. Le combat tourne à la mêlée générale typique des affrontements navals de cette époque. Les vaisseaux et galions cherchent le duel individuel au canon ou à l'abordage, la tactique de la ligne de file, caractéristique des combats navals d'après 1650, n'ayant pas encore été théorisée. Le Grand Saint-Louis démâte le Santiago navire amiral espagnol. Au terme d'une longue mêlée, les deux flottes sont fortement endommagées. Les Espagnols perdent la frégate Santa Catalina, brûlée par son propre équipage pour éviter la capture. Le galion Testa de Oro subit de gros dommages[5]. Deux vaisseaux français ont des avaries importantes et un brûlot explose. Au crépuscule, les Espagnols se retirent. La victoire revient à l'escadre française, mais à ce moment, un des derniers boulets frappe en pleine tête Maillé-Brézé, qui disparaît prématurément à 27 ans[2].

Il peut arriver que la mort du chef change totalement le cours des évènements. C'est le cas ici. La victoire navale reste sans lendemain, car Du Daugnon, qui prend la commandement après la mort de Maillé-Brézé, ne poursuit pas les Espagnols en fuite. Dans la nuit, sous prétexte de faire réparer des avaries, il appareille pour gagner Toulon et Marseille, abandonnant littéralement le corps expéditionnaire et la flotte de transport. Les Espagnols reviennent sur Orbetello pour soulager la garnison, mais une tempête disperse leurs navires pendant la nuit et leur coûte une galère, tout comme aux Français en fuite. Il n'en reste pas moins que le corps expéditionnaire, privé de soutien, est condamné. La flotte espagnole, qui s'est reformée, débarque les troupes de renfort et saisit ou détruit les navires de transport, mais sans parvenir à secourir immédiatement la place. Le siège est finalement levé le , après un mois de combats d'arrière garde et l'arrivée d'une autre force espagnole qui a traversé les États pontificaux depuis Naples[3]. La troupe française se disloque : le prince Thomas s'enfuit avec la cavalerie en direction de la Savoie en abandonnant l'infanterie à son triste sort. Cette dernière est évacuée par quelques navires, mais l'artillerie et les bagages sont perdus[3]. Selon l'expression d'un contemporain, « le coup de canon qui avait tué par hasard Brézé avait ruiné l'entreprise. »[6]

Des conséquences politico-militaires complexes

Cet échec vaut à Mazarin de sévères critiques. L'opinion française, qui ne comprend pas l'utilité de cette expédition, impute son échec à l'ambition personnelle de Mazarin. Le Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson se fait l'écho de ces récriminations : c'est « sa guerre (…), une entreprise faite seulement pour montrer au pape son autorité en France (…), mais qui ne réussirait qu'à sa honte, parce qu'il avait envoyé là de bonnes troupes qui eussent bien servi ailleurs[7] et qui périrent devant Orbetello, non seulement par la résistance des ennemis, mais par la corruption de l'air, où les habitants ne peuvent vivre[8]. » Les dévots y ajoutent qu'il est impie de faire la guerre au pape, même par Espagnols interposés et que Dieu l'en a puni… L'échec provoque aussi une crise ministérielle car il faut trouver un successeur à Maillé-Brézé qui occupait la charge capitale d'Amiral, autrement dit la surintendance de toute la marine française. Les clans nobiliaires représentés dans le gouvernement se disputent la charge qui dispose aussi de très gros revenus et Mazarin, qui ne veut renforcer aucun d'entre eux, pousse la reine à s'approprier le poste faute de mieux, ce qui ne fait que renforcer son impopularité[8].

Côté espagnol on se montre aussi très mécontent du résultat. Le roi Philippe IV, qui s'attendait à ce que l'escadre française fût détruite, relève de leurs commandements le comte de Linhares (en) et l'amiral Pimienta. Les deux hommes, accusés de mauvaise gestion et d'avoir abandonné leurs troupes, sont jetés en prison. La flotte espagnole sort en crise de cette affaire, alors qu'elle n'a pas véritablement démérité et que l'attaque française sur l'Italie a été repoussée, 6 000 soldats napolitains sont transportés à Valence pour lutter contre les armées françaises engagées en Catalogne[9]. Le répit est cependant de courte durée car Mazarin, s'il renonce à s'en prendre à Naples, relance en 1647 l'opération sur la Toscane. Celle-ci, menée par des généraux expérimentés sur un terrain un peu plus favorable au nord d'Orbetello, sera cette fois un plein succès avec la prise de Porto-Longone sur l'île d'Elbe, et Piombino sur la côte italienne[10]. La guerre, encore incertaine en 1646-1647, va peu à peu basculer en faveur de la France.

Galerie

.jpg.webp)

Mazarin prépare avec soin l'expédition qui est dirigée à la fois contre la domination espagnole en Italie, et contre le pape qui n'est pas favorable à la France. _Marquis_of_Br%C3%A9z%C3%A9_by_a_member_of_the_French_School_(%C3%89cole_Fran%C3%A7aise).jpg.webp)

Le jeune et talentueux duc de Maillé-Brézé reçoit le commandement de l'escadre qui doit couvrir le débarquement dans les Présides de Toscane.

Les Présides de Toscane sont un petit État italien qui est utilisé par les Espagnols pour faire passer des troupes vers l'Allemagne et dont la France veut se saisir.

Le prince Thomas de Savoie commande les troupes débarquées à Orbetello, mais se révèle un médiocre stratège incapable de prendre la ville.

Malgré l'échec de l'expédition française, le roi d'Espagne se montre très mécontent des résultats de sa flotte et démet de leur commandement ses amiraux.

Notes et références

- Berthière 2007, p. 268-269. Les Espagnols donnent le nom de « présides » aux postes fortifiés qu'ils possèdent en terre étrangère. Les présides de Toscane comprennent Porto Ercole, Orbetello, Porto San Stefano, Talamone, Ansedonia, Porto Longone (île d'Elbe).

- Vergé-Franceschi 2002, p. 1087.

- Berthière 2007, p. 270.

- Anecdote citée par Le Moing 2011, p. 211-212.

- Fernández Duro. Armada española desde la Unión de los Reinos de Castilla y de León. p. 360-376.

- Cité par Le Moing 2011, p. 211-212.

- C'est-à-dire dans les zones où sont engagées les plus fortes armées françaises : les Flandres et l'Allemagne.

- Berthière 2007, p. 270-271.

- Stradling. Spain's struggle for Europe, 1598-1668. p. 255.

- Berthière 2007, p. 271.

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Hubert Granier, Marins de France au combat 1610-1715, Éditions France-Empire,

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0)

- Simone Bertière, Mazarin, le maître du jeu, éditions de Fallois,

- Maurice Dupont et Étienne Taillemite, Les guerres navales Françaises du Moyen Âge à la guerre du Golfe, Paris, SPM, coll. « Kronos », , 392 p. (ISBN 2-901952-21-6)

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, éditions Tallandier, , 573 p. (ISBN 2-84734-008-4)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Guy Le Moing, Les 600 plus grandes batailles navales de l'Histoire, Rennes, Marines Éditions, , 620 p. (ISBN 978-2-35743-077-8, OCLC 743277419)

- Charles La Roncière, Histoire de la Marine française : La Guerre de Trente Ans, Colbert, t. 5, Paris, Plon, , 822 p. (lire en ligne)

Articles connexes

- Histoire de la marine française

- Guerre franco-espagnole

- Histoire de la marine espagnole