Bataille d'Héliopolis (1800)

La bataille d'Héliopolis est une victoire française remportée le par l'armée d'Orient, sous les ordres du général Kléber, face à l'armée ottomane.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Héliopolis |

| Issue | Victoire française |

| • Jean-Baptiste Kléber • Jean Louis Ebénézer Reynier • Louis Friant | • Nassif Pacha |

Batailles

Guerre de la Deuxième Coalition

- Alexandrie (07-1798)

- Chebreiss (07-1798)

- Pyramides (07-1798)

- 1re Aboukir (08-1798)

- Sédiman (10-1798)

- Caire (10-1798)

- Samanouth (01-1799)

- El Arish (02-1799)

- Syène (02-1799)

- Jaffa (03-1799)

- Saint-Jean-d'Acre (03-1799)

- Mont-Thabor (04-1799)

- 2e Aboukir (07-1799)

- Damiette (11-1799)

- Héliopolis (03-1800)

- 3e Aboukir (03-1801)

- Mandora (03-1801)

- Canope (03-1801)

- Alexandrie (08-1801)

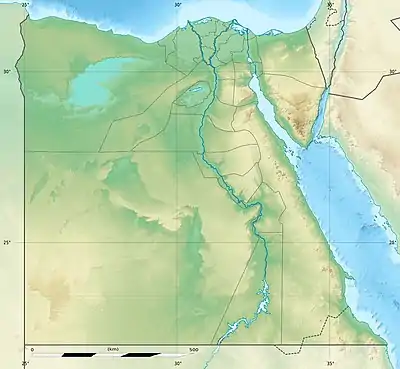

| Coordonnées | 30° 10′ 00″ nord, 31° 20′ 00″ est | |

|---|---|---|

|

Afin d'évacuer honorablement l'Égypte et de participer aux actions militaires en Europe, Kléber engage avec les Ottomans et les Britanniques des négociations qui aboutissent à un accord, le . L'application de cet accord s'avère impossible, à cause des dissensions internes des Britanniques, des atermoiements du sultan et de la reprise des hostilités en Égypte.

L'amiral britannique Keith ne respecte pas la convention d'El Arich signée le . Refusant de capituler, Kléber reprend les hostilités. Les Britanniques et les Turcs croient l'armée d'Orient trop faible pour leur résister. À la tête de l'armée ottomane, Nassif Pacha marche sur Le Caire, dont la population s'insurge à son appel, mais les troupes françaises contre-attaquent et remportent la victoire à Héliopolis le 20 mars 1800 ; puis, rentrant au Caire, elles parviennent à mater l'insurrection.

Contexte

Situation de l'Égypte après Bonaparte

Après le départ de Bonaparte, la direction de l'armée d'Orient est confiée au général Jean-Baptiste Kléber. Malgré les diverses richesses que l'Égypte peut livrer à la France, et sans prendre compte de la réelle situation de l'armée, Kléber écrit au Directoire un rapport qui dénonce la fuite de Bonaparte, les conditions catastrophiques de l'armée, et exprime sa volonté (et celle d'une partie de l'armée) de rentrer en France.

Ce projet d'évacuer l'Égypte est contraire aux instructions laissées par Bonaparte dans sa dernière lettre à Kléber. Envisageant les conditions pouvant mettre l'armée d'Orient dans l'obligation d'évacuer, Bonaparte avait écrit : « mais si, au printemps prochain, vous n'avez reçu ni secours ni instructions, si la peste avait détruit au-delà de 1 500 hommes, indépendamment des pertes de la guerre ; si une force considérable, à laquelle vous seriez incapables de résister, vous pressait vivement de négocier avec le vizir ; consentez même s'il le faut à l'évacuation […] ».

Or, Kléber est très loin des cas prévus par Napoléon : aucun cas de peste ne s'est déclaré, les effectifs sont encore très importants et de nombreux chrétiens d'Égypte (Grecs, Syriens et Coptes) demandent à s'enrôler dans l'armée française. Pourtant, Kléber songe de plus en plus à l'idée d'une évacuation honorable du pays. En , ayant achevé la conquête de la Haute-Égypte, le général Desaix est rappelé par Kléber qui pense utiliser sa notoriété pour entreprendre les négociations avec le vizir ottoman, dont l'armée commence à s'approcher des premières positions françaises en Égypte.

De son côté, William Sidney Smith, commandant la flotte britannique qui patrouille devant l'Égypte, commence le convoyage des troupes turques (8 000 janissaires) destinées à prendre Damiette. Un premier débarquement de 4 000 janissaires a lieu le , mais il est aisément repoussé par les 1 000 soldats français du général Verdier qui empêchent ainsi le débarquement des 4 000 janissaires restant. Les pertes turques sont considérables, 3 000 hommes périssent et les 1 000 autres sont faits prisonniers, alors que les Français ne comptent que deux tués et cent blessés dans leurs rangs.

Les premières négociations

Malgré cette victoire, Kléber continue d'envisager l'évacuation du pays. Il envoie donc un émissaire auprès du vizir en Syrie, qui est assez bien accueilli notamment grâce à l'influence de l'amiral britannique William Sidney Smith. Ce dernier se présente comme ministre plénipotentiaire de la Couronne britannique, fonction qu'il n'a jamais eue, d'autant plus qu'un ambassadeur, lord Elgin vient d'arriver à Constantinople. Kléber entame donc des négociations avec un interlocuteur dont il ignore complètement le statut exact.

Les négociations commencent sur le vaisseau amiral de Smith, le Tigre, aux abords de Damiette. Le plénipotentiaire français est le général Desaix, pourtant opposé à l'évacuation de l'Égypte. Il expose les conditions de Kléber exigeant que les troupes françaises puissent être évacuées honorablement avec armes et munitions ; que les îles de Corfou, Zante, Céphalonie, et Malte soient restituées à la France ; et que l'alliance entre l'Empire ottoman, la Russie et la Grande-Bretagne soit rompue. Smith refuse catégoriquement ces conditions qui, relevant de la compétence de plusieurs nations, ne peuvent être accordées par un simple « plénipotentiaire ». Les négociateurs traitent donc les sujets les plus urgents : l'évacuation des blessés et des savants d'Égypte. Ce point relève directement des compétences de Smith, qui y consent sans trop de pourparlers.

Quant à l'armistice, Smith déclare qu'en attendant l'arrivée des plénipotentiaires, il fera part des conditions françaises au vizir, stationné près de Gaza. L'amiral britannique accepte donc une trêve. Lorsque l'amiral britannique arrive auprès du vizir, les troupes turques, aidées par des officiers britanniques et des émigrés français, viennent de prendre le fort d'El Arish, massacrant une centaine de soldats français. La lettre de Smith concernant la trêve n'était pas arrivée à temps pour empêcher la prise du fort. Smith s'empresse d'écrire une lettre expliquant la cause de cette attaque à Kléber, qui réagit sans grande indignation. À cause du vent, Desaix et les autres représentants français ne peuvent débarquer à Gaza que le et à El Arish le .

Convention d'El Arish

Les pourparlers débutent d'une manière houleuse. Le vizir exige que l'armée française se constitue prisonnière. Smith rétablit la situation en proposant plusieurs conditions honorables. Stationné à Salalieh, Kléber ajuste aussi ses positions et consent à abandonner certaines revendications, notamment les îles de Corfou, Zante, Céphalonie, et Malte. Mais il exige la rupture de l'alliance britanno-russo-ottomane.

Après plusieurs heures de négociations, il est convenu que toutes les hostilités cesseront pendant trois mois, le temps que le vizir rassemble dans les ports de Rosette, Alexandrie et Aboukir une flotte nécessaire à l'évacuation. Les forts de Katieh, Salalieh, Belbeïs, positionnés près de la Syrie, doivent être concédés 10 jours après la signature du traité ; et celui du Caire 40 jours après.

Smith s'engage à fournir les passeports à l'armée, mais les négociateurs français ne remarquent pas que l'amiral, censé représenter la Grande-Bretagne, n'a pas signé la convention, négligence qui entraîne de graves conséquences. Malgré ces faits patents, la convention d'El Arish est promulguée le .

Causes de la bataille

La convention d'El Arich n'est pas ratifiée par les autorités anglaises. Informé par l'amiral Sidney Smith, Kléber reprend les hostilités. Les Anglais et les Ottomans croient l'armée d'Orient trop faible pour leur résister. Le Grand Vizir, Youssouf Pacha, marche sur le Caire, dont la population se soulève contre les forces françaises.

Déroulement

Le , l'avant-garde ottomane de Nassif Pacha occupe le village d'El-Matarieh, tandis que le Grand Vizir est placé entre Abou-Zaabel et El-Kanqah[3]. Nassif Pacha dispose de 5 000 à 6 000 janissaires et de plusieurs milliers de cavaliers et fortifie sa position avec 16 pièces d'artillerie[3].

Dans la nuit du 19 au , Kléber sort du Caire et passe sur la rive droite du Nil. L'armée française se dispose en quatre carrés, fort chacun d'une brigade[3]. La division Friant, constituée des brigades Belliard et Donzelot, forme la droite du dispositif français dont le centre est formé par la cavalerie légère de Leclerc d'Ostein et la gauche par la division Reynier, constituée des brigades Lagrange et Robin[3].

Le mouvement français s'amorce à trois heures du matin[3]. La division Friant tourne les positions ottomanes et se place à l'est d'Héliopolis pour couper la retraite à l'armée de Nassif Pacha[3]. Lorsque l'aile gauche française aborde le village d'El-Matarieh et l'enlève, les janissaires se débandent et, la retraite coupée par l'aile droite française, cherchent à se diriger vers Le Caire[3]. Simultanément, un corps de cavalerie turque se présente sur la gauche française en tentant de forcer le passage vers Le Caire, mais il est repoussé à l'issue d'un vif combat[3].

Après avoir dispersé l'avant-garde ennemie, l'armée française reforme ses carrés et marche sur Seriaqous et El-Merg[3]. C'est alors qu'apparaît le gros de l'armée ottomane dont la cavalerie attaque la division Friant au bois d'El-Merg[3]. Les carrés français sont entourés par la cavalerie turque mais ses charges sont vite disloquées par le feu de l'infanterie française[1].

Conséquences

Les pertes françaises, environ 600 tués et blessés[2], sont minimes[4]. Les Turcs perdent eux de 8 000 à 9 000 hommes, tués, blessés et prisonniers[2]. Les Français pillent le campement ottoman et y découvrent un butin considérable. Malgré les demandes de ses conseillers anglais, le Grand Vizir évacue l'Égypte avec son armée[4]. Mourad Bey se sépare de l'armée ottomane et gagne le désert[3] avant de signer un traité avec les Français le [5]. La position française en Basse-Égypte sort donc renforcée de cette bataille.

Une partie des fuyards ottomans, dont Nassif Pacha et Ibrahim Bey[6], se jettent dans la ville du Caire, toute proche du lieu de la bataille[1]. C'est le signal de la révolte de la population et les quelques forces françaises encore présentes dans la ville s'enferment dans la citadelle[4]. Kléber ne reprend le contrôle total de la ville que le 18 avril après de durs combats[6].

Notes et références

- Brégeon 2002, p. 232

- Smith 1998, p. 178

- Pigeard 2004, p. 377-378

- Brégeon 2002, p. 233

- Brégeon 2002, p. 235

- Pigeard 2004, p. 169

Bibliographie

- Jean-Joël Brégeon, Kléber : Le dieu Mars en personne, Paris, Perrin, , 281 p. (ISBN 978-2-262-01674-6)

- Alain Pigeard, Dictionnaire des batailles de Napoléon : 1796-1815, Paris, Tallandier, coll. « Bibliothèque napoléonienne », , 1022 p. (ISBN 978-2-847-34073-0)

- (en) Digby Smith, The Greenhill Napoleonic Wars Data Book : Actions and Losses in Personnel, Colours, Standards and Artillery, 1792-1815, Londres, Greenhill Books, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9)

- Alexandre Tchoudinov, « La bataille d’Héliopolis, ou la victoire oubliée », Napoleonica, La Revue, Fondation Napoléon, no 3, , p. 5-47.