Barst

Barst [baʁst] est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est, en région Grand Est.

| Barst Marienthal | |

.jpg.webp) Château de Barst (Moselle). | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Forbach-Boulay-Moselle |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Freyming-Merlebach |

| Maire Mandat |

Laurent Pierre 2020-2026 |

| Code postal | 57450 |

| Code commune | 57052 |

| Démographie | |

| Gentilé | Barstois, Barstoises |

| Population municipale |

573 hab. (2020 |

| Densité | 99 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 04′ 06″ nord, 6° 50′ 02″ est |

| Altitude | Min. 249 m Max. 295 m |

| Superficie | 5,79 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Saint-Avold (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Freyming-Merlebach |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Situation

Communes limitrophes

Forêts communales

D'une surface de 31,75 ha réparties en trois massifs : forêt de Barst, Kleinerwald et Grosserwald, les deux derniers appartenant à la section Marienthal. Elles sont principalement composées de chênes et hêtres auxquels s'adjoignent charmes, érables champêtres et merisiers. Elles ont subi de forts dégâts pendant la Seconde Guerre Mondiale par des prélèvements abusifs afin de construire des abris ou obstacles antichars et par les dégâts de mitraille très élevés (métal inclus dans les bois dus aux shrapnels, balles, fragments d'obus...). À noter la présence de tumuli. Source ONF 2009.

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Nied Allemande, le ruisseau de Rimmel Hoffenbach et le ruisseau le Graben[Carte 1].

La Nied allemande, d'une longueur totale de 57,9 km, prend sa source dans la commune de Guenviller et se jette dans la Nied à Condé-Northen, après avoir traversé 23 communes[1].

La qualité des eaux des principaux cours d’eau de la commune, notamment de la Nied Allemande, peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Barst est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Avold (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 28 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[5] - [6].

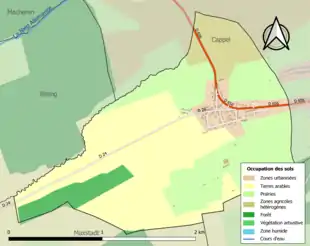

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (84,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (43 %), terres arables (29,1 %), zones urbanisées (12 %), forêts (9,7 %), zones agricoles hétérogènes (6,1 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie (évolution des noms au fil du temps)

- Anciennes mentions : Barnecheyt (875), Barexem (962), Bacle (1093), Barnecheit (1139), Barrex & Barrexem (1292), Baxst (1606), Bartch/Barth/Barsch (1701), Barst (1769), Barste (1793). Barscht en francique lorrain.

Histoire

Époque gallo-romaine

- Une monnaie des Pictons fut trouvée en 1860 dans la forêt, située entre Barst et Maxstadt, portant le nom de Verotal, probablement chef de la tribu gauloise.

- Des monnaies romaines furent découvertes entre Barst et Maxstadt ; on est porté à supposer l'existence d'une villa romaine, en face de la forêt de Barst, au coin de la forêt de Biding.

- Une route romaine passait de Maxstadt par Barst vers Henriville. Trois tumuli ont été retrouvés tout près de Mardelles dans la forêt de Barst, à l'ouest du village, en face de la forêt de Biding.

Moyen Âge

- En 821, Barst appartenait, avec Hoste et Maxstadt, à l'abbaye Sainte-Glossinde à Metz, comme il ressort des chartes de l'empereur Louis le Débonnaire (821) et de Louis le Germanique, roi d'Allemagne (875) ; l'abbesse fit encore en 1680 les reprises de ces terres à l'évêché de Metz. Comme l'évêché revendiquait le droit de haute-vouerie et de souveraineté sur les biens des paroisses et des abbayes, Barst fut plus tard compris dans la seigneurie (vouerie) épiscopale de Hombourg-Saint-Avold. Quand cette vouerie fut cédée en 1572 au duc de Guise et en 1581 au duc de Lorraine, Barst fut un des rares fiefs qui ne furent pas cédés, mais restèrent fiefs du temporel de l'évêché avec lequel ils passent sous la souveraineté de la France en 1648 (de même Altviller et Hellering).

- Au XIIIe siècle, l'évêché donna probablement le village en fief aux seigneurs de Hingsange (château, aujourd'hui disparu au sud de Grostenquin), qui étaient en même temps co-seigneurs de Dagstuhl (près de Merzig) ; car plus tard Barst est possédé par les héritiers des Hérange (à l'ouest de Phalsbourg) et des Bruck (Bliesbrücken) qui figurent parmi les anciens co-seigneurs de Hingsange ; en effet, une part de Barst est possédée : en 1489 par Philippe de Hérange, laquelle part passera à Guillaume Martzloff de Braubach, et une autre part est tenue en 1609 par un héritier des Bruck, Hartard de Pallant, seigneur de Varize.

- De 1621 à 1722, le fief épiscopal de Barst appartient aux seigneurs de Lixheim (à l'ouest de Phalsbourg). En 1621, Henri II, duc de Lorraine, acheta le fief et le céda à son cousin et favori Louis de Guise, baron d'Ancerville, depuis 1614 marquis de Boulay, qui épousa en cette année Henriette, la nièce du duc ; en 1624, Louis acquit encore la part des Hérange et réunit le tout à la seigneurie de Lixheim ; déjà prince de Phalsbourg depuis 1624, il sera encore nommé prince de Lixheim en 1629.

- Le fief resta aux princes de Lixheim, c'est-à-dire le prince Louis (+ 1631), sa femme Henriette (+ 1660), son quatrième mari François Grimaldi, puis son neveu Alexandre Grimaldi (les princes actuels de Monaco sont issus des Grimaldi). Ces princes investirent leurs vassaux du fief de Barst : en 1630, le seigneur de Carelle de Marimont avec la part de Braubach ; en 1681 (où le village est dévasté et abandonné) Françoise de Séranchamp, veuve de Gellenencourt ; en 1700, Claude-Louis de Busselot ; en 1718, son gendre François-Nicolas Forget de Barst et en 1789, le seigneur de Vaulx d'Achy. Une part des Hérange passa aux Créhange, part qui était unie au XVIIIe siècle au fief de Créhange à Arraincourt[9].

- Le château, reconstruit sur l'emplacement de l'ancien château, détruit pendant la guerre de Trente Ans, fut en 1872 totalement ruiné par un incendie. Sur les fondations, les habitants ont construit leurs maisons. En 1835, M. Polti fit bâtir un château dans l'ancien jardin des Forget de Barst.

Seconde Guerre mondiale

- La commune fut évacuée à Aubeterre en Charente le 1er septembre 1939.

- Pendant l'invasion des troupes allemandes le 17 juin 1940 et à la libération par la 7e armée US le 28 novembre 1944, la commune fut bombardée par les tirs d'artillerie du 14 (Bataille du 14 juin 1940) et 17 juin 1940 et du 20 au 28 novembre 1944 (47 maisons complètement détruites).

- Le 11 novembre 1948, le village fut cité à l'ordre de la brigade :

« Petit village lorrain qui s'est signalé par l'aide apportée aux prisonniers évadés et compte 7 de ses fils tués et 8 déportés. Très éprouvé par les combats de 1940 et 1944, sinistré à 70 %, a supporté ses épreuves avec courage et patriotisme ».

Cette citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec Étoile de bronze.

Politique et administration

Démographie

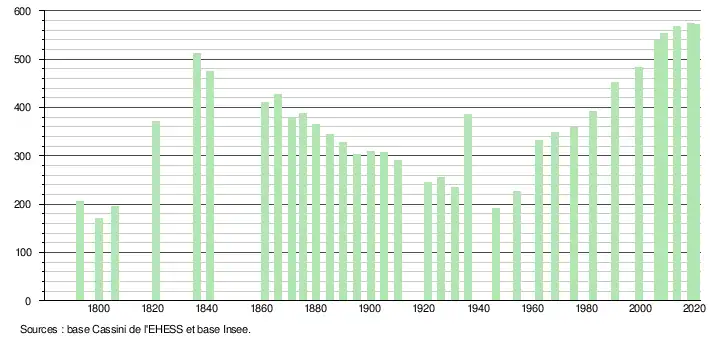

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[13].

En 2020, la commune comptait 573 habitants[Note 3], en diminution de 0,52 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- Les vestiges gallo-romains.

- Le château de Barst, construit en 1835 pour Louis-Joseph Polti, maire de Barst, dans l'ancien jardin de la Famille Forget de Barst ; restauré entre 1967 et 1977.

- La Ligne Maginot aquatique.

Château de Barst

Château de Barst

Wagon anti-char.

Wagon anti-char. Wagon anti-char.

Wagon anti-char. Char de combat.

Char de combat. Blockhaus à Barst.

Blockhaus à Barst.

Édifices religieux

- Église paroissiale Saint Wendelin, construite sans doute en 1736 sur l'emplacement d'une chapelle dédiée au XVIIe siècle à Notre-Dame ; agrandie en 1819, 1821.

- Église paroissiale Saint-Michel à Marienthal, sans doute reconstruite dans la 2e moitié du XVIIIe siècle. Remplace un édifice plus ancien, mentionné au XVIIe siècle.

L'église Saint Wendelin à Barst.

L'église Saint Wendelin à Barst. L'église Saint-Michel à Marienthal.

L'église Saint-Michel à Marienthal.

- Ancien ossuaire, construit ou restauré en 1819 à l'occasion de l'agrandissement de l'église Saint-Wendelin, inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du [16].

Personnalités liées à la commune

- Justin Pennerath (1902-1944), prêtre et résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale, y est né.

Héraldique

|

Blason | D'azur à l'agneau d'argent surmonté d'une fleur de lys d'or ; à la bordure d'argent. |

|---|---|---|

| Détails | L'agneau et le lys sont les emblèmes de Saint Wendelin, patron de la paroisse. La bordure, symbole de Sainte Glossinde, rappelle que l'abbaye messine de ce nom avait des biens dans la localité. |

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Barst » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- Sandre, « la Nied Allemande »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Saint-Avold (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Joseph Rohr, Forbach et son arrondissement, FeniXX réédition numérique, (ISBN 978-2-307-00408-0, lire en ligne)

- Annuaire des Mairies de Moselle (57), 269 p. (ISBN 978-2-35258-157-4, lire en ligne), p. 33.

- « Résultats municipales 2020 à Barst », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Ancien ossuaire de Barst », notice no PA00106729, base Mérimée, ministère français de la Culture.