Attentats de Madrid du 11 mars 2004

Les attentats de Madrid du sont l'acte terroriste le plus meurtrier en Europe depuis 1988. Plusieurs explosions de bombes, posées par des islamistes, se sont produites dans des cercanías (trains de banlieue) à Madrid le matin du , environ deux années et demie après les attentats du , soit 911 jours.

| Attentats du 11 mars 2004 | |

État d'un des trains de banlieue après les attentats. | |

| Localisation | Gare d'Atocha, Madrid, Espagne |

|---|---|

| Cible | Trains de banlieue de Madrid |

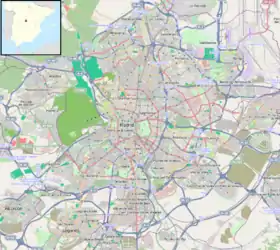

| Coordonnées | 40° 24′ 24″ nord, 3° 41′ 22″ ouest |

| Date | 7h36-7h40 (UTC+1) |

| Armes | Dynamite dans des sacs à dos |

| Morts | 192 |

| Blessés | 1 858 |

| Auteurs | Cellule locale |

| Organisations | |

| Mouvance | Terrorisme islamiste |

Près de deux cents personnes périssent et mille neuf cents sont blessées, faisant de ces attaques l'attentat le plus important survenu en Europe, depuis l'explosion du vol Pan Am 103 au-dessus du village écossais de Lockerbie le , qui cause la mort de 270 personnes. Sur treize bombes utilisées, dix explosent. Cet attentat surpasse de loin l'attentat du groupe séparatiste armé basque ETA dans un supermarché de Barcelone en 1987, qui tue vingt et un civils et est, jusqu'au 11 mars, l'attentat le plus meurtrier commis sur le sol espagnol.

Les Espagnols désignent cet événement par l'expression 11-M.

Les attentats

Les explosions ont eu lieu pendant l'heure de pointe matinale, entre 7 h 32 et 7 h 39 (heure locale), aux gares Atocha (trois bombes), El Pozo (deux bombes), Santa Eugenia (une bombe), ainsi que dans un train juste en dehors d'Atocha à la Calle Téllez (quatre bombes).

La plupart des morts survinrent à El Pozo (67), à Calle Téllez (64), à Atocha (34) et Santa Eugenia (16). Au total, 192 morts.

| Nationalité | Décès |

|---|---|

| 142 | |

| 16 | |

| 6 | |

| 4 | |

| 4 | |

| 3 | |

| 2 | |

| 2 | |

| 2 | |

| 2 | |

| 2 | |

| 1 | |

| 1 | |

| 1 | |

| 1 | |

| 1 | |

| 1 | |

| Total | 191 |

Les forces de sécurité ont par la suite trouvé et désamorcé trois autres bombes qui n'avaient pas explosé, deux à Atocha et une à El Pozo. Selon le gouvernement espagnol, ces bombes étaient des pièges devant exploser lors de l'arrivée des forces de secours. Il s'agirait de sacs à dos remplis de plastic expert C de fabrication espagnole.

Réactions

Mesures de sécurité

- Renfe (l'exploitant des trains de banlieue) a interrompu tous les services de trains de banlieue à Madrid ainsi que tous les trains régionaux et interurbains (dont le train à grande vitesse AVE) en provenance ou à destination de Madrid.

- La ligne 1 du métro de Madrid est fermée entre Atocha et Pacífico.

- En France, le plan Vigipirate est passé au niveau orange et au niveau rouge pour les gares et la SNCF.

- L'Italie a également déclaré l'état d'alerte.

Premier temps : l'hypothèse de l'ETA

En l'absence de revendications, le gouvernement a dans un premier temps attribué ces attentats à l'ETA. Selon le ministre espagnol de l'Intérieur, Ángel Acebes : « Il est absolument clair que la formation séparatiste ETA cherchait à faire une attaque avec de vastes répercussions. » La police espagnole avait désamorcé dernièrement d'autres bombes attribuées à ETA ; le , elle a aussi saisi 500 kg d'explosifs et arrêté deux personnes soupçonnées d'être membres d'ETA. Les analyses montreraient que la dynamite employée (de la Titadine) serait celle volée en 2002 en Bretagne par l'ETA et les indépendantistes bretons.

Cependant, des responsables du parti basque Batasuna, branche politique de l'ETA, parti politique interdit, ont déclaré ne pas pouvoir croire que l'ETA soit impliqué. De plus, le mode opératoire ne correspond que partiellement : l'ETA n'a jamais frappé à cette échelle, et prévient généralement quelques minutes avant ses attentats. Cependant, plusieurs attentats, avec des sacs à dos piégés, déjoués les jours précédents, ressemblent à la fois à l'attentat du et aux modes opératoires de l'ETA.

Bien que l'hypothèse attribuant à l'ETA la responsabilité de l'attentat ait été privilégiée les premiers jours, le gouvernement espagnol ne possédait encore aucune preuve permettant d'accréditer l'une ou l'autre des hypothèses.

L'ETA a démenti par son biais traditionnel — le journal indépendantiste basque Gara — toute implication dans cet attentat. Toutefois, ce communiqué n'a pu être authentifié formellement que quelques jours après les faits.

Second temps : le réseau islamiste

D'autres pistes sont évoquées, dont celle du réseau terroriste Al-Qaïda ou d'un groupuscule islamiste indépendant. Un communiqué pouvant corroborer cette hypothèse a été reçu par le journal Al Qods Al Arabi situé à Londres en fin de journée, mais n'était pas encore authentifié au lendemain de l'attentat. Une camionnette contenant sept détonateurs et une cassette audio sur laquelle sont enregistrés des versets du Coran a également été retrouvée au parking de la gare RENFE de Alcalá de Henares, une localité située sur le passage des trains, à une trentaine de kilomètres de Madrid.

À la date du , l'hypothèse islamiste s'est étoffée. Dès le samedi , trois Marocains et deux Indiens sont en garde à vue, trahis par le téléphone portable qui devait servir de déclencheur à une des bombes qui n'a pas explosé. Ce même jour, on trouve près d'une mosquée de Madrid une cassette vidéo dans laquelle un porte-parole d'Al-Qaïda en Europe revendique la responsabilité des attentats « dans le but de punir l'Espagne d'avoir déployé des troupes en Irak et en Afghanistan »[1].

Un interrogatoire de la police italienne et d'autres sources ont révélé que le début de la planification des attentats de Madrid a commencé en , et donc que l'Irak n'était pas le mobile originel de ces actes[2].

Carmen Toro, la femme d’Emilio Suárez Trashorras, l’homme suspecté d’avoir fourni de la dynamite aux poseurs de bombes, avait en sa possession le nom et le numéro de téléphone personnel de Juan Jesús Sánchez Manzano, le chef de la brigade explosifs de la police espagnole, la Tedax[3].

La Tedax avait fait sauter une des bombes retrouvées, ce que d’aucuns avaient qualifié de destruction de preuves.

Sept terroristes dont le chef supposé du groupe, Sarhane ben Abdelmajid Fakhet sont morts dans l'explosion de leur appartement à Leganés, dans la banlieue sud de Madrid, juste avant l'assaut de la police espagnole, le , tuant également un policier du Grupo Especial de Operaciones[1].

L'un des suspects, Abdelmajid Bouchar, a été arrêté à Belgrade[4].

Quatre mois et demi après les faits, on apprit que la police avait retrouvé une deuxième camionnette, située non loin de la première, mais à laquelle elle n’avait pas prêté attention, et qui contenait justement des traces d’ADN des terroristes. Alberto Saiz, le chef des services de renseignements espagnols (le CNI), déclarait que du 11 au , ses services étaient restés à l’écart des investigations de la police sur les attentats, et qu’en , l’ancien président du gouvernement Aznar gardait encore en sa possession des dossiers du CNI.

Fernando Múgica Goñi dans El Mundo[5] et Luis del Pino[6] - [7], avancent l'hypothèse de l'implication de membres des forces de sécurité dans l'attentat.

Erreur d'identification

Brandon Mayfield est arrêté par le FBI, mis en accusation et détenu deux semaines avant que le FBI ne reconnaisse une erreur d'identification des empreintes digitales.

Impact en Espagne

Ces attentats ont lieu trois jours avant les élections générales nationales. Tous les partis politiques interrompent leurs campagnes. Le président du gouvernement espagnol, José María Aznar, proclame trois jours de deuil national.

Le roi d'Espagne, Juan Carlos, s'est adressé à la nation, à la télévision, pour la première fois depuis que fut déjoué le coup d'État du . La reine Sofía, le prince Felipe des Asturies et sa fiancée ont rendu visite aux blessés et au personnel médical à l'hôpital Gregorio Marañón[8].

Des manifestations contre ETA sont apparues spontanément à travers le pays, en avance des manifestations prévues pour le lendemain à 19h00[9]. Le président ou lehendakari du Pays basque, Juan José Ibarretxe, a dénoncé les attentats en disant que « quand ETA attaque, le cœur basque se brise en mille morceaux ». Il a appelé la population basque à des manifestations silencieuses devant les hôtels de ville du Pays basque.

Communauté internationale

Les leaders mondiaux s'unissent pour condamner les attentats de Madrid. Le président des États-Unis, George W. Bush, a appelé le président du gouvernement espagnol pour présenter ses condoléances et pour condamner le « vicieux attentat terroriste ». Le président de la commission européenne, Romano Prodi, qualifie l'attaque de « féroce et insensée ». Le pape Jean-Paul II condamne les attentats dans un message aux chefs de l'Église catholique en Espagne. Plusieurs pays offrent de l'aide matérielle au gouvernement espagnol.

Au Parlement européen, les Européens ont pensé à faire du une journée de commémoration des victimes du terrorisme, mais cela n'a pas été fait. En France, Jacques Chirac a annoncé la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments officiels à partir du pour une durée de trois jours. En Pologne, le président Aleksander Kwaśniewski a proclamé le journée de deuil national en solidarité avec le peuple espagnol, et aussi pour célébrer les victimes polonaises (3 morts et plusieurs dizaines de blessés) de ces attentats. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution condamnant ces attentats. Cette résolution met en cause nommément l'ETA. Dans toute l'Union européenne les habitants ont été invités à respecter 3 minutes de silence le lundi à midi. Des rassemblements spéciaux ont été organisés en cette occasion dans certaines capitales. Le rond-point Schuman de Bruxelles, situé dans le quartier européen, a ainsi été envahi par quelques personnalités politiques, des journalistes et de très nombreux piétons.

Commentaires

La première réaction du gouvernement espagnol (immédiatement suivi par les médias) fut de désigner l'ETA comme coupable sur la base de la recrudescence de l'activité de l'organisation terroriste durant les semaines précédentes. Cette affirmation catégorique, en particulier du ministre de l'intérieur, convainquit dans un premier temps le peuple espagnol et ses médias de la culpabilité de l'organisation basque.

Malgré les dénégations des dirigeants du parti basque dissous Herri Batasuna, le gouvernement est resté catégorique jusqu'à ce qu'une revendication d’Al-Qaïda présentant un faisceau d'indices concordants en faveur de sa validité soit révélée. La découverte d'une camionnette contenant des détonateurs et une cassette de versets islamiques augmentait le crédit de la piste islamique.

Au lendemain de l'attentat, le gouvernement n'est plus aussi catégorique concernant l'attribution des attentats : il estime toujours que la piste de l'ETA est la plus plausible, mais n'exclut plus les autres hypothèses. Les manifestations de la population, et les journaux, ne mettent plus en cause directement l'ETA.

Le comportement du gouvernement espagnol fait l'objet d'un vif débat et plusieurs explications de ses propos, une mise en cause de l'ETA trop catégorique, ont été avancées :

La thèse politique

Le gouvernement, à trois jours des élections, avait intérêt à ce que l'attentat fût commis par l'ETA :

- « si la responsabilité des attentats appartient bien à ETA, la politique sécuritaire du gouvernement espagnol s'en trouve confortée à 3 jours des élections, et ceux qui souhaitent faire évoluer le gouvernement espagnol dans un sens plus démocratique seront réduits au silence ;

- si la responsabilité des attentats revient à Al-Qaïda, la politique étrangère de l'Espagne, dans l'affaire d'Irak, se trouve mise en cause. L'engagement espagnol dans la guerre d'Irak avait donné lieu à de nombreuses manifestations se prononçant contre cet engagement. Dans ce cas, l'impact électoral n'irait pas dans le même sens : c'est le maillon faible de l'Europe qui est visé ».

Le mercredi , José María Aznar se retrouve au cœur d'un scandale. Il est accusé d'avoir tenté de manipuler les groupes de presse en leur affirmant le matin même des attentats que ceux-ci avaient été commandités par l'ETA.

La thèse du coupable habituel

Selon cette thèse, le faisceau d'indices désignant l'ETA : type d'explosifs utilisés, recrudescence de l'activité du groupe dans la région les semaines précédentes, en particulier contre des moyens de transport, habitude de s'inviter aux scrutins électoraux, couplée au fait que le gouvernement doit montrer son efficacité, ont transformé l'ETA d'un suspect à un coupable.

Au vu du résultat des élections, il semble que le peuple espagnol ait tranché en la faveur de la thèse al-Qaida, en élisant le PSOE alors que le PP était donné comme vainqueur jusqu'aux attentats.

Ne pouvant plus se dédire par rapport à leurs prises de positions, les cadres du PP ont laissé apparaître depuis une théorie du complot reliant les filières du terrorisme basque à celles d'al-Qaïda. Cette théorie est reprise dans un livre en vente en Espagne au printemps 2007.

Le procès de Madrid en 2007, et le jugement du tribunal suprême, en 2008

Le , le juge d'instruction Juan del Olmo inculpe 29 personnes, dont 15 Marocains, 9 Espagnols, 2 Syriens, 1 Égyptien, 1 Algérien et 1 Libanais[1].

Le procès des attentats du 11 mars s'est tenu à Madrid entre le jeudi 15 février et le lundi , dans une annexe de l'Audience nationale, le tribunal antiterroriste espagnol, à l'orée du parc de la Casa de Campo, à l'ouest de la capitale[10]. Le tribunal entend 98 experts et quelque 650 témoins[1]. 29 accusés y ont comparu[11] sur les 116 suspects initiaux. Il s'agit de 15 Marocains, 2 Syriens, un Libanais, un Égyptien, un Algérien et 9 Espagnols. Ces derniers auraient fourni la dynamite activée par les terroristes. Neuf autres suspects ne comparaîtront pas. Sept d'entre eux sont morts le lors de l'explosion de leur appartement. Le 8e serait mort en Irak et le dernier est toujours en fuite[12].

Le verdict a été rendu le [13] - [14]. Trois condamnés principaux (peines allant de 34 715 à 42 924 années de prison, bien que la peine de prison maximale soit de 40 ans en Espagne depuis 1975[15]) : José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam et Othman El Gnaoui. Dix-huit condamnés pour complicité à des peines allant de quinze à trois ans de prison : Hassan el-Haski, Basel Ghalyoun, Fouad El Morabit Anghar, Mouhannad Almallah Dabas, Sael El Harrak, Mohamed Bouharrat, Youssef Belhadj[16], Mohamed Larbi Ben Sellam, Rachid Aglif, Abdelmajid Bouchar, Hamid Ahmidan, Rafá Zouhier, Abdelilah El Fadoual El Akil, Nasreddine Bousbaa, Mahmoud Sleiman Aoun, Raúl González Peláez, Antonio Iván Reis Palicio et Sergio Álvarez Sánchez.

Sept acquittés : Carmen Toro Castro, Emilio Llano Álvarez, Mohamed et Brahim Moussaten, Rabei Osman El Sayed Ahmed (« l'Égyptien »), Javier González Díaz et Iván Granados Peña. Nul lien n'a pu être établi avec une organisation terroriste internationale du type Al-Qaïda ou régionale de type ETA.

Dans son jugement du [17], le tribunal suprême a légèrement réduit les peines de cinq condamnés : Hassan El Haski, Mohamed Larbi Ben Sellam, Nasreddine Bousbaa, Mohamed Slimane Aoun et Hamid Ahmidan ; acquitté partiellement Otham El Gnaoui, l'un des trois condamnés principaux ; acquitté totalement quatre condamnés : Basel Ghalyoum, Mouhannad Almallah Dabas, Abdelilah El Fadoual El Akil et Raúl González Peláez. Il a par contre condamné à quatre ans de prison, pour trafic d'explosifs, Antonio Toro Castro qui avait été acquitté par l'Audience nationale[18] - [19].

En mai 2022, après avoir purgé une peine de 18 années de prison, Rachid Aglif est renvoyé au Maroc[20].

Suite

La direction de l'Administration pénitentiaire française se dote d'un bureau du renseignement pénitentiaire (EMS 3) composé d'agents pénitentiaires chargés de suivre, en permanence, un petit millier de détenus « considérés comme dangereux » (braqueurs, terroristes, indépendantistes)[21].

En , huit Marocains membres d'une cellule soupçonnée de soutenir des terroristes impliqués dans les attentats de 2004 ont été arrêtés en Espagne[22].

Lieux de mémoire

- Le bois du souvenir (Bosque del Recuerdo), situé dans le parc du Retiro, est formé de 192 arbres, représentant chacun une victime.

- Un groupe statuaire représentant neuf personnes a été édifié à la gare d'Alcalá de Henares.

- Le monument aux victimes du fait face à l'entrée de la gare de Madrid-Atocha. C'est un grand cylindre translucide sur lequel sont inscrits les noms des personnes ayant perdu la vie dans les attentats, ainsi que des phrases dans différentes langues. Il est possible d'y accéder par le sous-sol.

- Le monument aux victimes du , également appelé Porte de la paix (Puerta de la paz), est situé dans le parc Juan Carlos de Pinto.

.JPG.webp) Monument situé à Alcalá de Henares.

Monument situé à Alcalá de Henares. Vue intérieure du monument situé devant la gare d'Atocha.

Vue intérieure du monument situé devant la gare d'Atocha.

Hommage en musique

Profondément touché par l'événement, Jordi Savall, célèbre musicien espagnol, commanda une pièce à Arvo Pärt. Ce dernier écrivit donc une œuvre de chœur à 4 voix, à la base du chant médiéval Da pacem Domine, en mémoire des victimes[23]. Elle fut créée en mars 2005, puis révisée en faveur du chœur et d'orchestre en 2006[24].

Notes et références

- « L'Espagne toujours traumatisée 10 ans après les attentats du 11 mars », sur radio-canada.ca, .

- (en) Lawrence Wright, « THE TERROR WEB » (version du 10 juillet 2005 sur Internet Archive), The New Yorker, .

- (en) Madrid Bomber Shown to Have Curious Link to Spanish Government Bomb Squad, London Times, .

- Maroc : Enquête sur les attentats de Madrid : Abdelmajid Bouchar arrêté à Belgrade, Info du Maroc.

- (es) Los agugeros negros del 11-M et autres articles de Fernando Mugica dans El Mundo.

- (es) blog de Luis Del Pino.

- (es) Las sombras del 11-M, Documentaire diffusé par Telemadrid, Luis del Pino.

- (es) « La reina, el principe y letizia en los hospitales », sur elmundo.es,

- (es) « Concentraciones en toda españa, Los españoles salen a la calle sin esperar a la manifestación de mañana a las 19.00 », sur elmundo.es,

- Son compte rendu au jour le jour et son enregistrement vidéo est disponible sur datadiar.tv : Retransmisión en directo de la Sentencia del Juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 - Datadiar.com.

- RTL infos le 15/2/2007.

- Espagne - attentats de Madrid : enjeu politique du procès, Latin Reporters, .

- résumé détaillé du verdict repris par datadiar.tv.

- résumé du verdict par rsr.ch.

- « 40 000 ans de prison qui équivalent à 40 ans », sur Le Figaro.fr, (consulté le ).

- https://www.lalibre.be/international/2006/04/12/le-gsm-qui-accuse-youssef-belhadj-BUO3IGGCE5D3JK4MTQ3J6VRYOQ/

- Jugement 503/2008 du accessible à partir du site du tribunal suprême.

- « Attentats de Madrid en 2004: acquittement en appel pour quatre des condamnés », sur france24.com, (version du 18 juillet 2008 sur Internet Archive)

- « Attentats de Madrid: le tribunal suprême espagnol acquitte quatre autres personnes », sur nouvelobs.com, (version du 12 octobre 2008 sur Internet Archive)

- (en-US) « Attentats du 11 mars à Madrid: Rachid Aglif renvoyé au Maroc après sa peine », sur Le Desk (consulté le )

- « Un service de renseignement contre le prosélytisme », sur leparisien.fr, .

- Démantèlement d'un réseau lié aux attentats de Madrid , France 24, .

- Notice de la bibliothèque nationale de France

- Notice du Centre Pompidou

Voir aussi

Articles connexes

- Bois des absents

- Attentats du 11 septembre 2001

- Attentats du 13 novembre 2015 en France

- Attentats du 7 juillet 2005 à Londres

- Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

- Terrorisme islamiste

- Da pacem Domine

- Al-Hamama

- Liste d'attentats meurtriers

- Théories du complot sur les attentats de Madrid du 11 mars 2004

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Scores die in Madrid bomb carnage, BBC,

- (es) El hallazgo de una cinta en árabe abre más hipótesis sobre el atentado, Cinco Días (en),

- (en) Spain suspects 'were informants, BBC,

- Entretien : Jean Chalvidant : "Dans l'attentat de Madrid, la responsabilité d'ETA était crédible", Sentinel

- Attentats de Madrid: résultats de l'enquête deux ans après les événements, Javier Jordán et Robert Wesley, Terrorism Monitor,

- « Retour sur les leçons des attentats du à Madrid », Rue89,