Argyrodes

Les Argyrodes sont un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae[1].

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Arthropoda |

| Sous-embr. | Chelicerata |

| Classe | Arachnida |

| Ordre | Araneae |

| Sous-ordre | Araneomorphae |

| Famille | Theridiidae |

- Conopistha Karsch, 1881

- Argyrodina Strand, 1926

- Microcephalus Restrepo, 1944

Les Argyrodes présentent un intérêt considérable en aranéologie, par leur mode de vie très particulier. La morphologie du céphalothorax des mâles, ainsi que leur taille réduite, sont propices aux recherches globales sur l'anatomie interne. Elles possèdent notamment un système glandulaire exceptionnel. Ces recherches sont réalisées par la pratique spécialisée des coupes histologiques.

Il semblerait que la prédiction de Legendre en 1963[2], les créditant d’un « rôle beaucoup plus important que celui que nous tentons de leur attribuer » est aujourd'hui confirmée.

Distribution

Les espèces de ce genre se trouvent en Asie, en Afrique, en Amérique, dans le sud de l'Europe et en Océanie[1].

Description

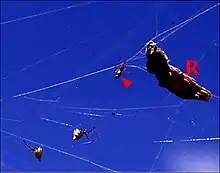

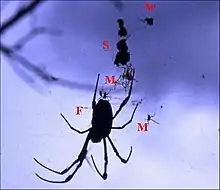

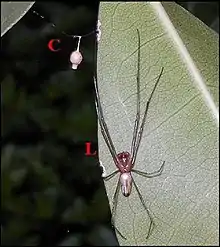

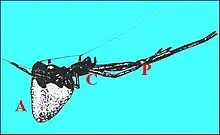

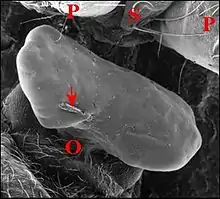

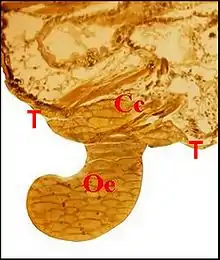

Les Argyrodes sont de petite taille (3 à 12 mm), leurs pattes sont grêles et possèdent un opisthosoma plus ou moins conique, souvent incliné vers l'arrière chez le mâle et plus élevé chez la femelle (Fig.1), parfois pourvu de tubercules. Cet abdomen peut briller d'un vif éclat métallique dû à la guanine des cellules intestinales perçues à travers le tégument (Fig. flèches) et responsable du nom générique (Argyros = « argent » en grec), ainsi que de leur nom anglais de dewdrop spiders (dewdrop signifiant « gouttes de rosée »), en référence à leur forme et leur aspect brillant.

Dimorphisme sexuel

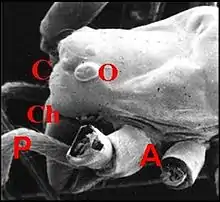

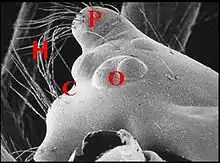

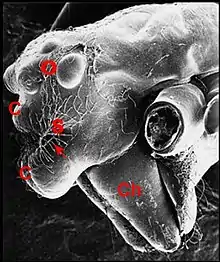

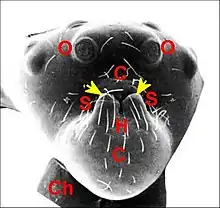

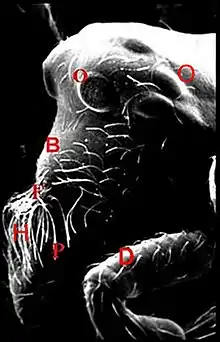

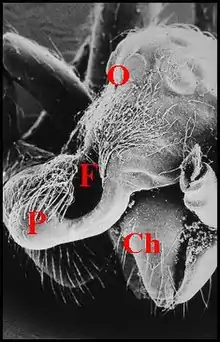

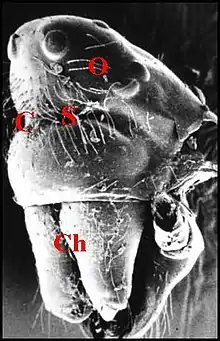

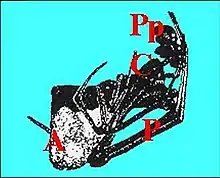

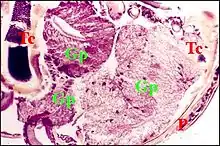

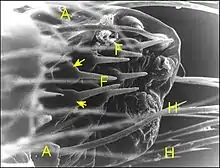

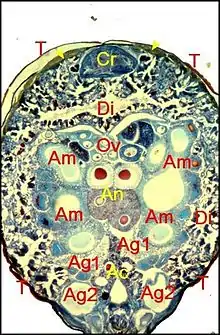

La particularité anatomique la plus remarquable des Argyrodes réside dans la partie antérieure du céphalothorax des mâles, au niveau du clypéus (bandeau ou acron, premier segment des Arthropodes). Sa morphologie étrange, mise en évidence au microscope électronique à balayage (M.E.B.) est liée à la présence d'un organe sous-jacent découvert par André Lopez dans des coupes histologiques sériées de mâles d' Argyrodes zonatus (provenant de Madagascar), sans équivalent chez la femelle (Fig.2) : la glande clypéale[3] ou glande acronale (Fig.3) retrouvée ultérieurement dans le genre tout entier.

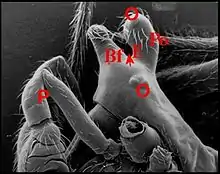

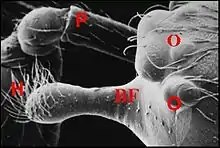

Alors que le prosoma des femelles a un aspect ordinaire et assez uniforme (Fig.2), celui des mâles présente une morphologie remarquable, utilisée pour la classification et dont l'aspect parfois extravagant, mis en évidence par le microscope électronique à balayage (MEB) au niveau du clypéus associe des protubérances diverses et des dépressions, échancrures ou sillons que des poils garnissent (Fig.4).

Suivant l’aspect général et la disposition de ces reliefs, Lopez (1977b, 1979)[4] avait initialement proposé de rattacher les mâles d’ Argyrodes à cinq types morphologiques bien distincts, du moins chez les espèces alors connues : types “nasuté”, “rostré”, “lippu” ou “prognathe” et “camard”.

Finalement, une nouvelle classification, comportant cette fois 6 morphotypes, lui parut plus appropriée.

Suivant leur aspect général et leur disposition, il a été proposé de rattacher les mâles d’ Argyrodes aux types morphologiques suivants[4] - [5] - [6] - [7] - [8]: type « acuminé » (Fig.5), type "rostré" (Fig.4) incluant également Argyrodes borbonicus et Argyrodes chounguii, type "nasuté" (Fig.4), type « prognathe » (Fig.7) auquel se rattache aussi les Argyrodes benedicti, type "lippu" (Fig.8) et type « camard » (Fig.9).

Le nouveau « type acuminé” est caractérisé par une protubérance unique droite ou procurvée, en « tourelle » ou en « cimier », surplombant le groupe oculaire et inclut ainsi des espèces telles qu’Argyrodes cognatus (Seychelles) (Fig.5) et A.projiciens (Amérique tropicale). L’ancien type “rostré” (Fig.4) convient mieux aux mâles dont le clypeus est divisé en deux projections par une échancrure (E) : la protubérance oculaire (Po) et la bosse frontale (Bf), cette dernière évoquant un rostre ; il concerne une majorité d’espèces, d’abord rattachées au “nasuté ”, notamment Argyrodes elevatus, de Guadeloupe, A.zonatus, de Madagascar et Mayotte (Fig.1), A.nephilae, de Guadeloupe (Fig.8), A.rostratus nephilae, des Seychelles (Fig.9) et le taxon cosmotropical A. argyrodes.

Le type "nasuté" (Fig.6) semble aujourd'hui réservé à Argyrodes nasutus Pick.Cambr., de Ceylan, dont la bosse frontale se dispose en une sorte de “nez” caricatural (Fig.6: Bf) et à une nouvelle espèce de la Réunion : Argyrodes.borbonicus Lopez (figure 1).

Le type « lippu » (Fig.7 à 9) est caractérisé par une forte “bosse clypéale» surplombant les chélicères comme une lèvre inférieure éversée. Cette saillie forme la berge antérieure d'un sillon (S) que garnissent des poils. Il se rencontre chez Argyrodes. amplifrons (Fig.7 à 9) et A.ululans (), de Guyane française.

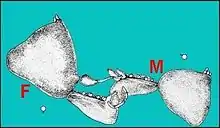

Le type « prognathe » (Fig.7) semble propre à certaines autres espèces sud-américaines : Argyrodes benedicti Lopez, également de Guyane française, A.cochleaforma (Fig.7), A. sullana, A.atopus,et A. proboscifer. Le clypeus saille au-dessus des tiges chélicériennes (Ch), tel une mandibule, cette protubérance (P), plus ou moins incurvée, étant creusée d’une fossette poilue (F) et pouvant avoir un aspect en “cuillère”.

Le type “camard” (par exemple Argyrodes caudatus (Fig.8) et A.cancellatus, tous deux des Antilles françaises) est caractérisé par l’absence de projections ; il montre un clypeus (C) peu saillant, haut, peu courbé aux allures plates, comme “écrasé”, si on le compare aux types précédents ; l’échancrure est remplacée par deux sillons transversaux symétriques (S) étroits, n’apparaissant que lors de l'examen de l’animal (de face).

De plus, l’étude au MEB[4] montre l’aspect du tégument (lisse ou garni de reliefs en “écailles”) et l’existence de saillies accessoires plus ou moins tronconiques (Fig.), en « chicots » chez Argyrodes amplifrons (Fig.8,9 : flèches jaunes), visibles seulement sous certaines incidences, tendant à refermer l'échancrure ou le sillon.

Cette étude met aussi en évidence la structure des poils (sillons, spinules…), mais également et, surtout, l’existence d’orifices béants, le plus souvent de niveau avec la surface tégumentaire, rarement dans le fond de fentes étroites, sans ordre ou en groupes, toujours séparés des poils, donc indépendants de leur alvéole basale bien que Whitehouse (1987) affirme le contraire par manque d’étude histologique. Ils sont les pores excréteurs d’un organe glandulaire sous-jacent remarquable, la glande clypéale, déjà perceptible par transparence dans des céphalothorax éclaircis artificiellement.

Comportement

Contrairement à la majorité des Aranéides, les Argyrodes sont incapables de mener une existence indépendamment de la nature. Leur vie se trouve assujettie à la présence d’autres Theridiidae solitaires comme Latrodectus, ou coloniaux comme Anelosimus eximius[9], Eresidae (Stegodyphus),Pholcidae (Holocnemus), ou encore Lycosidae du genre Hippasa et surtout, d’Araneidae (Cyrtophora, Nephila, Micrathena, Argiope, Metepeira…). Les Argyrodes habitent leur toile, en tous lieux, présentant souvent une certaine spécificité vis-à-vis de l’hôte.

Industrie séricigène

Les femelles Argyrodes n'élaborent que de simples petites toiles de repos, irrégulières, constituées de quelques fils qui s'incorporent à ceux de l'araignée qui les héberge. Quelques autres fils isolés, dits d' « alarme », les unissent aux rayons et au moyeu. Par l'intermédiaire des vibrations transmises, ces fils renseignent les Argyrodes sur le comportement de leur hôte.

Elles y installent aussi leurs gracieux cocons ovigères, qui sont généralement blancs ou jaune clair, et plutôt brun-verdâtre chez Argyrodes cognatus. De forme et de texture très élaborées, ces cocons pédonculés évoquent de petites « urnes » ou de minuscules « montgolfières » (Fig. 17-18-19).

Cleptoparasitisme

Les Argyrodes mâles et femelles se nourrissent de débris alimentaires et de proies engluées, menues, mais parfois aussi énormes, isolément ou en même temps que l’hôte. Legendre en 1960[10] a défini ce type de relations comme un cas particulier d‘inquilinisme, à vrai dire plutôt de commensalisme, terme auquel doit être substitué aujourd'hui celui de kleptoparasitisme (du grec kleptein = voler). Un possible avantage de voler des proies et de se nourrir avec l’hôte est la prédigestion partielle de cette nourriture, comme l'a suggéré Kullmann en 1959[11], ce qui peut spécialement être avantageux pour de très grosses proies. Les Argyrodes, telles qu'Argyrodes borbonicus, (observations de A. Lopez à la Réunion) peuvent également dévorer les jeunes de l'araignée hôte, Cyrtophora citricola par exemple.

La pression exercée par les Argyrodes sur leurs hôtes peut être telle que ces derniers sont alors contraints de déplacer la toile. Il existe donc chez les Theridiidae kleptoparasites une certaine nocivité que ne manifestent pas les « commensaux » aranéidiens appartenant à d'autres groupes zoologiques : Lépidoptères adultes (Robinson), chenilles, Hétéroptères Miridae et Nabidae du genre Arachnocoris.

Le propriétaire légitime de la toile tolérerait les Argyrodes “commensaux”, faute de pouvoir les chasser. Il semblerait donc que les Argyrodes soient pourvus d’un moyen de défense qui les met à l’abri des entreprises violentes de l’hôte.

Protection

La glande clypéale ou acronale ne peut pas être considérée comme un organe de défense élaborant une substance répulsive ou vulnérante à l’instar des insectes : elle manque chez les femelles. De plus, l’absence de musculature compressive ainsi que la terminaison des canaux excréteurs dans une région anfractueuse conformée en cul-de-sac ne permettent pas une projection de substance ou sa libération massive lors des “stress”.

D’autres facteurs interviennent dans la protection des Argyrodes.

Argyrodes sp. femelle, se camouflant en extension.

Argyrodes sp. femelle, se camouflant en extension.

Le camouflage (crypsis)

Les Argyrodes se tiennent au repos, toujours suspendues, ventre en l’air dans les toiles où elles rappellent des gouttes d’eau par leur fréquent éclat argenté, ou encore des détritus tombés accidentellement sur les fils, de par leur petite taille, leur couleur brun-jaune clair, un abdomen de profil triangulaire, avec les pattes étendues vers l’avant en position « rectiligne » ou fléchies et appliquées alors contre l' opisthosome en position « ramassée ». Leurs déplacements sont très lents et précautionneux afin d'éviter la stimulation de l’hôte, lorsque ce dernier est immobile.

Les Argyrodes possèdent une grande agilité dans l'esquive grâce à leur sensibilité tactile, à des réflexes très rapides et au fait que lors des vibrations anormales de la toile ou celles transmises par les fils d'alarme, les Argyrodes se laissent brusquement choir comme « des gouttelettes d'argent », au bout de fils de rappel tissés à très grande vitesse. Ces fils permettent aux petites araignées d'abandonner leur support dans une chute et de regagner ensuite leur position initiale quand la perturbation, donc le danger, a cessé[10].

Il est à noter toutefois que certaines Theridiidae, rattachées autrefois au genre Argyrodes, ne sont pas dépendantes de la toile d'un hôte, mais construisent dans la végétation leurs propres édifices de capture, petits et incomplets, constitués par des fils non adhésifs qu'elles utilisent comme support et se saisissent de menues proies (essentiellement d'autres araignées, mais également des insectes) qui s'y aventurent ou passent à leur portée (Clyne, 1979; Eberhard, 1979,1980). Elles les engluent avec de la soie collante et les enveloppent ensuite de soie sèche. Ces espèces font partie aujourd'hui du groupe des Ariamnes, à abdomen vermiforme, et de celui des Rhomphaea, à opisthosome incurvé.

Glande clypéale (mâles)

Le comportement sexuel met en jeu la glande clypéale de manière indiscutable (Legendre, Whitehouse)[10].

Lors de l'accouplement et pendant que le mâle insère son pédipalpe, les parties buccales de la femelle entrent en contact intime avec les reliefs céphaliques du mâle, étreints par les chélicères, et avec les sécrétions clypéales émises à ce niveau (Fig.10). Des manœuvres du même ordre ont été décrites chez les Erigoninae, démontrant également un dimorphisme sexuel prosomatique et un équipement glandulaire propres aux mâles.

Description

Depuis les premières observations de Blackwall (1877) et de Pickard-Cambridge (1880), divers zoologistes ont remarqué que la zone génitale de certaines femelles d’Araignées était recouverte par une “substance” étrangère ou contenait des fragments de pédipalpes mâles inclus (embolus, segment distal du style, ou sa coiffe) notamment chez les Araneidae, les deux dispositifs pouvant être qualifiés d'obturateurs.

La substance a été désignée sous les noms de “bouchon épigynal” (Levi, 1977 a : “epigynal plug”) ou de “bouchon d’accouplement” (Jackson, 1980 ; Yoshikura, 1982)(“mating plug”), appellation traduisant mieux le rapport du matériel étranger avec la copulation. Ce “bouchon d’accouplement” classique peut être défini comme un matériel recouvrant les orifices de copulation et l’épigyne d’araignées femelles s’étant appariées. Il est toujours absent chez les femelles vierges des espèces concernées. Les « bouchons » varient de l’un à l’autre par leur taille (pellicule très mince à masse volumineuse), leur forme (coin, masse amorphe ou sculptée, masse unique ou dédoublée), que cette disposition soit ou non symétrique, leur couleur (blanche, jaune, orange, rouge), et leur texture (lisse et brillante ou granuleuse). Les deux orifices de copulation et la zone qui les sépare en sont couverts, mais le gonopore (ou orifice génital primaire) reste toujours libre.

Les obturateurs en « bouchons » ont été signalés chez les Salticidae, Clubionidae, Araneidae (dont Cyclosa), Oxyopidae, Thomisidae, Toxopidae et Theridiidae, notamment avec le genre Argyrodes présenté ici. Décrivant Argyrodes cognatus des îles Seychelles, Blackwall (1877) soulignait que les organes sexuels de cette "Epeira cognata" sont très développés, proéminents, asymétriques et montrent une saillie incurvée en “crosse ”. Cambridge, dans une note jointe et plus tard encore (1880, p. 326) souligne que cet « appendice sexuel anormal » résulte en fait de l’adhérence accidentelle d’une petite particule de matière “résineuse” de même couleur, certainement “adventice ”, formée par une « exsudation de cause et nature inconnues ». Il le signale aussi chez Argyrodes argentatus (processus rouge transparent, brillant, de nature « résineuse ») et chez A. procrastinans (gros, arrondi, proéminent, de couleur brun-rouge, très brillant, en forme de capuchon recouvrant l’ouverture génitale). Bien plus tard, Exline et Levi (1962) décrivent l’épigyne des Argyrodes femelles comme une plaque sclérifiée souvent recouverte par un matériel “résineux” difficile à enlever.

Chez une femelle d' Argyrodes cognatus étudiée au MEB (Fig.11)., l'obturateur en « bouchon » fait largement saillie au-dessus de la région génitale femelle. Il s’y présente comme une masse volumineuse, nettement bilobée, paraissant aussi pédiculisée. Les deux « lobes » sont inégaux, asymétriques, orientés transversalement et ont une surface mamelonnée, lisse, sans sculpture évidente. Le « pied » se fond dans le sillon épigastrique où il s'étale en « socle » au niveau des orifices de copulation (Fig.11). L'un des « bouchons » examinés renfermait un « corps étranger » aciculaire pouvant provenir du mâle (palpe ?) . Dans les coupes histologiques (para) sagittales, le « bouchon » (Fig.12) parait formé par une substance inorganisée, presque homogène, un peu craquelée en « écailles ». Elle a une coloration naturelle jaunâtre rappelant celle de la cuticule, pénètre jusque dans les canaux de copulation qu’elle semble injecter en les obturant et présente sans équivoque l’aspect d’une sécrétion coagulée et durcie, aussi bien dans sa partie externe saillante que dans celle qui emplit les canaux de copulation. Ce matériel ne peut provenir de la femelle ; il a donc été sécrété par le mâle qui l’a apposé et injecté.

Origine

Il est vraisemblable que la sécrétion provient du bulbe copulateur mâle, sinon chez toutes les Araignées qui élaborent ces obturateurs non structurés, du moins dans le cas précis des Argyrodes. Les glandes gnathocoxales de ces Theridiidae ne peuvent être concernées, car elles sont trop peu développées et ne présentent pas un dimorphisme sexuel salivaire contrairement aux Linyphiidae. En revanche, l’épithélium du tube séminifère parait être un bien meilleur candidat à la production de l’obturateur, car il présente un développement considérable. La glande qu’il constitue est très complexe (Fig.13 : Gp) et d’un volume disproportionné à celui du conduit chitineux (Fig.13 : Tc) ; son rôle n’est probablement pas limité à la seule mobilisation du sperme (induction et éjaculation secondaire). il est très possible qu’en fin d’éjaculation secondaire, une partie de la sécrétion de cette même glande passe dans la lumière du receptaculum seminis bulbaire ou du moins dans celle de son canal éjaculateur par des orifices qui restent à mettre en évidence, alors qu'elle en est séparée ailleurs par l’endocuticule du même rec.

Fonction

La sécrétion serait déposée dans les canaux de copulation puis en surface lors du retrait, s’y coagulant ensuite pour assumer un rôle de blocage irréversible. Ce dernier se trouve lié à une réduction de la fuite du sperme et surtout, à la compétition spermatique. Jackson (1980) considère en effet que les « mating plugs » sont des adaptations formant obstacle à l'insémination par d'autres mâles. Ils représentent, en effet, une barrière physique, sorte de « ceinture de chasteté » (Robinson,1980 : « chastity belt ») qu’un second partenaire devrait obligatoirement extraire, peut être avec son pédipalpe pour pouvoir copuler en chassant le sperme du premier, manœuvre d’autant plus hasardeuse que les femelles ne tolèrent guère des accouplements prolongés !

Physiologie comparée

Par leur nature (sécrétion génitale du partenaire) et leur fonction, les obturateurs d'Araignées femelles peuvent être comparés au sphragis des Lépidoptères Parnassiinae tels que celui du Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne).

Stridulation

Dernière particularité éthologique : les Argyrodes, du moins certaines d'entre elles, sont censées produire des sons, cette prétendue stridulation ayant valu à quelques espèces leur binôme linnéen particulier : Argyrodes ululans et Argyrodes stridulator. Elle a été attribuée à un appareil « stridulatoire » se situant au niveau du pédicule. Cet appareil, dit de type « a » ou « prosoma-opisthosoma» comporte deux parties distinctes, une lyre sur le céphalothorax et un « archet » sur l'abdomen. Il fait partie d'un « complexe » sensoriel sus-pédiculaire.

Anatomie interne des Argyrodes

L'équipement glandulaire a été étudié dans les pédipalpes et dans les deux tagmes.

Prosome (Céphalothorax)

La glande clypéale ou acronale, organe le plus antérieur du céphalothorax et d'intérêt capital, est présentée séparément du fait de son originalité.

L'organe du rostre ou lèvre supérieure d' Argyrodes argyrodes et Rhomphaea (Argyrodes) canariensis est un modèle dont les aspects histologiques et ultrastructuraux peuvent être étendus aux autres Araneae. Ils montrent sans ambiguïté qu'il s'agit d'un organe sécréteur : la glande rostrale.

Les glandes « salivaires » ou gnathocoxales ont une structure banale et ne présentent pas de dimorphisme sexuel.

Les glandes rétrognathocoxales, bien développées, entrent dans le cadre des organes segmentaires d'araignées.

Appareil épigastrique

Les glandes acinoïdes prégonoporales, partie de l'appareil épigastrique et annexes de l'appareil génital mâle, sont petites et de type « acinoïde ». Comme chez les autres araignées qui en sont pourvues, leur sécrétion est probablement utilisée pour recouvrir une très petite toile spermatique.

Appareil séricigène

Les glandes séricigènes étaient inconnues dans le genre Argyrodes jusqu'à l'étude de leurs composition et structure histologique par Kovoor et Lopez en 1983[12].

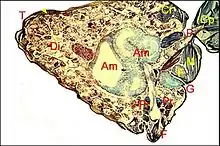

On sait que les femelles d'Araignées possèdent en général 6 types de glandes à soie. Chez toutes les espèces d' Argyrodes étudiées, on ne trouve que 5 types. Les glandes flagelliformes semblent en effet, manquer totalement, ce qui pourrait conditionner le cleptoparasitisme, compensateur d'une absence des fils-support de toile de capture. Les 5 autres types présentent tous les caractères anatomiques principaux décrits chez différents Theridiidae tels que Steatoda, Achaearanea et Latrodectus, la « Veuve noire » (Kovoor, 1977) : glandes piriformes petites et occupant un espace très réduit ; glandes aciniformes peu nombreuses ; glandes tubuliformes évidemment absentes chez les mâles et élaborant deux produits protéiques dans une seule catégorie cellulaire, responsables de la production des cocons ; glandes agrégées de deux sortes, typiques, les plus grandes et atypiques, plus ventrales ; glandes ampullacées majeures et mineures. Cette dernière catégorie est la plus volumineuse des glandes séricigènes d'Argyrodes. Cette grande taille des ampullacées, plus importantes que chez les autres Theridiidae, ne peut être en rapport avec la production d'une charpente de toile, cette dernière n'existant que dans le groupe des Ariamnes (considérées parfois comme des Argyrodes : A. colubrinus, flagellum, attenuatus) qui construisent seulement quelques fils ne servant pas de piège. En revanche, le grand volume des ampullacées pourrait bien être en relation avec l'abondance des fils de rappel que l'araignée produit à la moindre alerte et grâce à eux, se laisse brusquement tomber de la toile de son hôte. Il est à noter que les ampullacées majeures ont une forme spéciale propre aux Theridiidae : au tube contourné distal fait suite une longue ampoule en forme de croissant caractéristique.

Liste des espèces

Selon World Spider Catalog (version 21.0, 06/04/2020)[13] :

- Argyrodes abscissus O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes alannae Grostal, 1999

- Argyrodes ambalikae Tikader, 1970

- Argyrodes amboinensis Thorell, 1878

- Argyrodes antipodianus O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes apiculatus Thorell, 1895

- Argyrodes argentatus O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841)

- Argyrodes atriapicatus Strand, 1906

- Argyrodes bandanus Strand, 1911

- Argyrodes benedicti Lopez, 1988

- Argyrodes binotatus Rainbow, 1915

- Argyrodes bonadea (Karsch, 1881)

- Argyrodes borbonicus Lopez, 1990

- Argyrodes callipygus Thorell, 1895

- Argyrodes calmettei Lopez, 1990

- Argyrodes chionus Roberts, 1983

- Argyrodes chiriatapuensis Tikader, 1977

- Argyrodes chounguii Lopez, 2010

- Argyrodes coactatus Lopez, 1988

- Argyrodes cognatus (Blackwall, 1877)

- Argyrodes convivans Lawrence, 1937

- Argyrodes cylindratus Thorell, 1898

- Argyrodes cyrtophorae Tikader, 1963

- Argyrodes delicatulus Thorell, 1878

- Argyrodes dipali Tikader, 1963

- Argyrodes elevatus Taczanowski, 1873

- Argyrodes exlineae (Caporiacco, 1949)

- Argyrodes fasciatus Thorell, 1892

- Argyrodes fissifrons O. Pickard-Cambridge, 1869

- Argyrodes fissifrontellus Saaristo, 1978

- Argyrodes flavescens O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes flavipes Rainbow, 1916

- Argyrodes fragilis Thorell, 1877

- Argyrodes gazedes Tikader, 1970

- Argyrodes gazingensis Tikader, 1970

- Argyrodes gemmatus Rainbow, 1920

- Argyrodes gouri Tikader, 1963

- Argyrodes gracilis (L. Koch, 1872)

- Argyrodes hawaiiensis Simon, 1900

- Argyrodes ilipoepoe Rivera & Gillespie, 2010

- Argyrodes incertus Wunderlich, 1987

- Argyrodes incisifrons Keyserling, 1890

- Argyrodes incursus Gray & Anderson, 1989

- Argyrodes insectus Schmidt, 2005

- Argyrodes jamkhedes Tikader, 1963

- Argyrodes kratochvili (Caporiacco, 1949)

- Argyrodes kualensis Hogg, 1927

- Argyrodes kulczynskii (Roewer, 1942)

- Argyrodes kumadai Chida & Tanikawa, 1999

- Argyrodes laja Rivera & Gillespie, 2010

- Argyrodes lanyuensis Yoshida, Tso & Severinghaus, 1998

- Argyrodes latifolium Liu, Irfan & Peng, 2019

- Argyrodes lepidus O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes levuca Strand, 1915

- Argyrodes lucmae Chamberlin, 1916

- Argyrodes maculiger Strand, 1911

- Argyrodes margaritarius (Rainbow, 1894)

- Argyrodes mellissi (O. Pickard-Cambridge, 1870)

- Argyrodes mertoni Strand, 1911

- Argyrodes miltosus Zhu & Song, 1991

- Argyrodes minax O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes miniaceus (Doleschall, 1857)

- Argyrodes modestus Thorell, 1899

- Argyrodes nasutus O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes neocaledonicus Berland, 1924

- Argyrodes nephilae Taczanowski, 1873

- Argyrodes parcestellatus Simon, 1909

- Argyrodes pluto Banks, 1906

- Argyrodes praeacutus Simon, 1903

- Argyrodes projeles Tikader, 1970

- Argyrodes rainbowi (Roewer, 1942)

- Argyrodes reticola Strand, 1911

- Argyrodes rostratus Blackwall, 1877

- Argyrodes samoensis O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes scapulatus Schmidt & Piepho, 1994

- Argyrodes scintillulanus O. Pickard-Cambridge, 1880

- Argyrodes sextuberculosus Strand, 1908

- Argyrodes strandi (Caporiacco, 1940)

- Argyrodes stridulator Lawrence, 1937

- Argyrodes sublimis L. Koch, 1872

- Argyrodes sundaicus (Doleschall, 1859)

- Argyrodes tenuis Thorell, 1877

- Argyrodes tripunctatus Simon, 1877

- Argyrodes unimaculatus (Marples, 1955)

- Argyrodes vatovae (Caporiacco, 1940)

- Argyrodes viridis (Vinson, 1863)

- Argyrodes vittatus Bradley, 1877

- Argyrodes weyrauchi Exline & Levi, 1962

- Argyrodes wolfi Strand, 1911

- Argyrodes yunnanensis Xu, Yin & Kim, 2000

- Argyrodes zhui Zhu & Song, 1991

- Argyrodes zonatus (Walckenaer, 1841)

Selon World Spider Catalog (version 20.5, 2020)[14] :

- † Argyrodes parvipatellaris Wunderlich, 1988

Publication originale

- Simon, 1864 : Histoire naturelle des araignées (aranéides). Paris, p. 1-540 (texte intégral).

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Argyrodes (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Argyrodes Simon, 1864 (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Argyrodes (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Argyrodes Simon, 1864 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Argyrodes (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Argyrodes Simon 1864 (consulté le )

- (en) Référence World Spider Catalog : Argyrodes Simon, 1864 dans la famille Theridiidae +base de données (consulté le )

Bibliographie

- Lopez & Juberthie-Jupeau, 1985 : Ultrastructure comparée du tube séminifère chez les mâles d’Araignées. Mémoires de biospéléologie, vol. 12, p. 97-109.

- Lopez & Juberthie-Jupeau, 1993 : L'organe du rostre chez les Argyrodes (Araneae : Theridiidae) ; confirmation ultrastructurale de sa nature glandulaire. Mémoires de biospéléologie, vol. 20, p. 125-130.

- Whitehouse, M.E.A., 1987.- Bull.Br.arachnol.Soc, 7 (5), p. 142-144.

Notes et références

- WSC, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

- Legendre, 1963 : L'audition et l'émission de sons chez les Araneides. L'Année biologique, vol. 2, no 7/8, p. 371-390.

- Lopez & Legendre, 1974 : Étude histologique de quelques formations glandulaires chez les Araignées du genre Argyrodes (Theridiidae) et description d’un nouveau type de glande : la glande clypéale des mâles. Bulletin de la Société zoologique de France, vol. 99, no 3, p. 453-460.

- Lopez & Emerit, 1979 : Données complémentaires sur la glande clypéale des Argyrodes (Araneae, Theridiidae). Utilisation du microscope électronique à balayage. Revue Arachnologique, vol. 2, no 4, p. 143-153 (texte intégral.

- Lopez & Juberthie, 1980 : La glande clypéale d’Argyrodes argyrodes (Walck.) : nouvelles précisions sur son ultrastructure. Revue Arachnologique, vol. 3, p. 1-11.

- Lopez, Juberthie-Jupeau & Emerit, 1980 : The « clypeal » gland of Argyrodes cognatus (Blackwall, 1877), a Theridiid Spider from the Seychelles Islands. Proceedings of the VIII International Congress of Arachnology, p. 309-313.

- Lopez & Emerit, 1980 : The clypeal gland of Argyrodes fissifrontella Saaristo, 1978 (Araneae, Theridiidae). Bulletin of the British Arachnological Society, vol. 5, no 4, p. 166-168.

- Lopez & Emerit, 1982 : Glandes tégumentaires céphaliques des Araignées mâles appartenant au genre Argyrodes (Theridiidae). Bulletin de la Société zoologique de France, vol. 107, no 3, p. 453-455.

- Lopez, 1987 : The social spider Anelosimus eximius (Keyserling) in French Guiana. The Newsletter of the British Arachnological Society, vol. 49, p. 3-4.

- Legendre, 1960 : Quelques remarques sur le comportement des Argyrodes malgaches. Annales des Sciences Naturelles, sér. 12, vol. 2, p. 507-512.

- Kullmann, 1959 : Beobachtungen and Betrachtungen zum Verhalten der Theridiide Conopisth a argyrodes. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, vol. 35, p. 275-292.

- Lopez & Kovoor, 1983 : Composition et histologie de l'appareil séricigène des Argyrodes relations avec le comportement de ces araignées (Theridiidae). Revue Arachnologique, vol. 5; no 1, p. p.29-43.

- WSC, consulté le version 21.0, 06/04/2020

- Dunlop, Penney & Jekel, 2023 : « A summary list of fossil spiders and their relatives. » World Spider Catalog, Musée d'histoire naturelle de Berne (version 23.5 (en).).