Glande rostrale

La glande rostrale des araignées est un petit organe sécréteur impair et médian qui doit son nom à sa situation dans le rostre, excroissance homologue d'une lèvre supérieure.

Le rostre

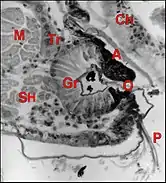

Le rostre des Araignées est un organe impair, médian et symétrique représentant la lèvre supérieure (labre ou épistome). Il constitue la paroi dorsale du pharynx et la limite antérieure de la bouche. Cette dernière, étroite, est bordée latéralement par les lames maxillaires ou gnathocoxae et, en arrière, par le labium ou lèvre inférieure. Le rostre a généralement la forme d’un cône aplati, siégeant sur la face ventrale du prosoma, un peu en arrière des tiges chélicériennes qui tendent à le dissimuler avec les pièces buccales (Fig.1). Il a une consistance molle, est extensible et turgescent (Legendre, 1953, 1963)[1] - [2].Son intérêt est lié à un développement particulier et surtout, à la présence d’un énigmatique organe rostral découvert par Wasmann (1846) chez une Mygale au milieu du XIXe siècle, paraissant exister chez toutes les Araignées mais de développement très variable.

Sa nature et son rôle ont fait l'objet de plusieurs interprétations : organe glandulaire, glande salivaire à rôle digestif, glande différente des salivaires, organe sensoriel gustatif, organe statorécepteur [3]... Plus récemment, lui est attribué à nouveau une fonction digestive et Pulz (1987) l'incrimine dans la déperdition hydrique.

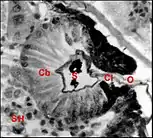

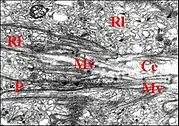

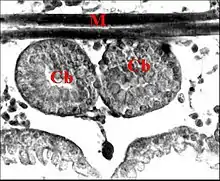

Sur le plan histologique, le rostre est formé par un revêtement tégumentaire à cuticule d'épaisseur inégale, et par une vaste lacune sanguine (sinus hémolymphatique) contenant des muscles et l'organe rostral. La cuticule s'épaissit sur sa face postérieure en une plaque épipharyngée montrant un sillon axial et une microsculpture latérale complexe ; au niveau de la zone apicale, elle est garnie de longs poils spinulés tactiles pouvant jouer aussi un rôle de filtre, bien visibles au microscope électronique à balayage (M.E.T.) (Fig. 1 ). La lacune sanguine contient des hémocytes, des néphrocytes et parfois, du tissu réticulé endocrine. Elle englobe également plusieurs muscles striés (transversaux, latéro-pharyngés) (Fig. 2) et, chez les mâles de Linyphiidae, des glandes gnathocoxales dites salivaires sexuelles développées hors des gnathocoxae, tout autant de particularités visibles dans les seules coupes fines(C.H.).

L'organe siège dans la moitié antérieure du rostre, un peu au-dessus de sa pointe hérissée de poils. Il s'y présente comme une invagination tégumentaire (Fig. 2 à 5) en cul de sac ou en poche oblique contractant des rapports étroits avec la lacune sanguine, son contenu et les muscles transversaux. L'invagination peut être bifide, comme chez Argyroneta aquatica (Fig.3) ou même double dans le cas de Diguetia canities (Fig.14).

L’organe rostral.

Structure histologique

Déjà connue par une première exploration histologique succincte[3], elle a été approfondie ultérieurement dans deux autres espèces du même genre : Argyrodes argyrodes et A.canariensis[4]. Comme chez la plupart des autres Araignées, leur invagination tégumentaire rostrale comporte deux parties : le couloir et une chambre unique (Fig. 2, 4), décrits par Legendre (1953)[1] chez Tegenaria sous les noms respectifs de canal impair et partie cellulaire de l’organe. La chambre et le couloir sont tous deux pourvus d'un épithélium et d'une cuticule en continuité avec ceux du tégument rostral (Fig. 2, 4).

Couloir

Chez Argyrodes argyrodes, le couloir est étroit, aplati de haut en bas et d'avant en arrière, légèrement ascendant et bordé par deux lèvres, l'une supérieure (languette de Legendre, 1953)[1], saillant en auvent trapézoïdal visible au M.E.B (Fig. 1), et l'autre, inférieure, mousse et assez peu marquée...

Ultrastucture

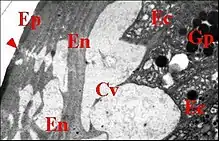

L’aspect au microscope électronique à transmission (M.E.T.) est celui d’un épithélium épidermique sécréteur que surmonte un revêtement cuticulaire modifié, tous deux séparés par un espace sous-cuticulaire ou extracellulaire présentant des différences nettes entre la chambre et le couloir.

Épithélium

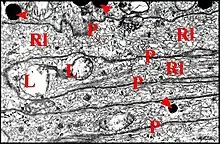

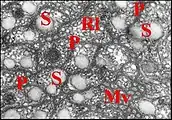

Il est formé par des cellules étroites et allongées, reposant sur une lamina, séparées de la cuticule sus-jacente par un espace extracellulaire (sous-cuticulaire), à pôles apicaux garnis de microvillosités et à noyaux ovalaires basaux.

Épithélium de la chambre

Ses cellules sont toutes semblables, présentent des caractères d’adénocytes mais sont dépourvues de canalicules excréteurs comme celles des glandes péribuccales. De ce fait, l’épithélium ne comporte pas d’unités glandulaires structurées contrairement à la glande clypéale ou acronale. L’adénocyte est en forme de pyramide irrégulière d’autant plus longue et inclinée qu’elle est plus proche du couloir.

Son pôle basal est découpé par des invaginations du plasmalemme en compartiments petits, très nombreux, enchevêtrés et rappelant des prolongements podocytaires. La lame basale sous-jacente est finement granuleuse, sépare les prolongements de l’espace hémolymphatique voisin, et pénètre dans les invaginations membranaires sans passer en pont au-dessus d’elles.

Le pôle apical ne présente pas d’invagination en réservoir de l’espace extracellulaire mais est découpé en languettes flexueuses par des invaginations plus ou moins profondes du plasmalemme (Fig. 6 à 8). Les languettes sont garnies de microvilli se détachant sur la

partie profonde de leur pourtour et disparaissant dans la partie supérieure ainsi dénudée qu’elles ne font qu’entourer. Ces microvilli sont remarquablement longues, subparallèles, presque rectilignes, contiennent dans leur axe des microfilaments, comblent les espaces correspondant aux invaginations du plasmalemme (Fig. 7 à 9) et entourent ainsi la partie supérieure des languettes,

disposition bien visible dans les coupes fines obliques ou transversales (Fig. 9). Les faces latérales sont assez régulières, peu engrenées et réunies entre elles par de petites jonctions situées au-dessous des microvilli les plus inférieures. Le noyau ovoïde siège dans le tiers basal de l’adénocyte au-dessus des invaginations du plasmalemme, renferme un petit nucléole excentrique d’aspect réticulé, ainsi qu’une chromatine finement dispersée dans le nucléoplasme et se condensant aussi en mottes marginales contre l’enveloppe nucléaire. Le réticulum endoplasmique est remarquablement développé, occupe la majeure partie du cytoplasme et laisse peu de place aux autres organites subcellulaires. D’aspect polymorphe, il est rugueux (granulaire) en périphérie, s’y présente sous forme de quelques sacs ergastoplasmiques aplatis garnis de ribosomes, et partout ailleurs, lisse, constitué par un lacis inextricable de tubes enchevêtrés. Ces tubes plus ou moins anastomosés, variqueux, se dilatent en vésicules et occupent les compartiments basaux, les languettes apicales, sans s’engager toutefois dans les microvillosités.

En revanche, l’ appareil de Golgi semble être limité, à quelques petits dictyosomes épars, formés par un empilement de saccules qu’entoure un essaim de vésicules recouvertes ou claires et dilatées (face trans). Des grains de sécrétion, plus nets chez Argyrodes canariensis que chez A.argyrodes, apparaissent en grand nombre dans les languettes du pôle apical (Fig. 9), sont subsphériques, de diamètre assez constant, limités par une membrane très fine, ont un contenu peu dense homogène ou granuleux et tendent à se réunir en files que les pinceaux de microvillosités semblent guider vers l’espace sous-cuticulaire. Les autres organites subcellulaires sont des mitochondries volumineuses plus ou moins arrondies, à longues crêtes transversales, siégeant surtout dans la région basale (zone périnucléaire et compartiments), des microtubules longitudinaux peu nombreux parallèles au grand axe de la cellule, des corps pseudo-myéliniques multivésiculaires, des lysosomes polymorphes (Fig.6) et des ribosomes libres ou groupés en polysomes.

Épithélium du couloir

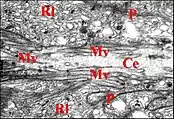

Ses cellules sont très allongées, étroites et, comme les adénocytes, s’inclinent progressivement vers l’ouverture externe du couloir, les plus antérieures adoptant une disposition presque parallèle à la cuticule et se plaquant contre sa face profonde.

Le pôle apical est garni de microvilli courtes, irrégulières et enchevêtrées, présente aussi une endocytose active donnant naissance à des vésicules recouvertes et ne s’invagine pas dans le cytoplasme sous-jacent.

Le noyau est basal, ovalaire et renferme de gros blocs marginaux d’hétérochromatine. Les organites subcellulaires sont des vésicules recouvertes, de nombreux ribosomes libres, du réticulum, quelques mitochondries allongées, à crêtes parallèles et surtout, des grains pigmentaires intensément osmiophiles, sphériques ou devenant polyédriques quand ils sont nombreux et rapprochés, se disposant alors en files presque parallèles à la cuticule.

Dans l’auvent, l’épithélium du couloir cèdent la place à des cellules épidermiques s’engrenant par leurs faces très sinueuses. Leur noyau irrégulier contient une chromatine abondante ; leur cytoplasme sombre renferme des ribosomes libres, de petites mitochondries et des grains de pigment, surtout nombreux chez Argyrodes argyrodes.

Cuticule

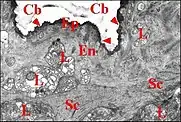

Elle est formée par une épicuticule et une endocuticule ne présentant pas une ultrastructure uniforme dans la chambre et le couloir et est séparée des cellules épithéliales sous-jacente par l’espace sous-cuticulaire.

Chambre

La cuticule a une épaisseur irrégulière et forme des épaississements pouvant correspondre aux mamelons des coupes histologiques.

L’espace sous-cuticulaire qui la sépare des pôles apicaux des adénocytes est vaste, irrégulier et labyrinthique (Fig. 11). Il s’étend d’une part jusqu’aux desmosomes fermant les espaces interadénocytaires, entoure les languettes apicales, les microvillosités et contient un matériel finement grenu, avec des condensations allongées, filamenteuses.

D’autre part, il se poursuit dans l’endocuticule par un ensemble de cavités que circonscrivent des travées ou cloisons plus ou moins incurvées s’anastomosant en réseau et semblant résulter d’une délamination cuticulaire. Responsables de l’aspect strié ou alvéolaire observé en microscopie optique, les mêmes cavités contiennent aussi du matériel grenu et sont également occupées par l’extrémité de la partie toute supérieure dénudée des languettes adénocytaires apicales. Ces expansions sont de taille variable et irrégulières : elles renferment des grains sombres et surtout des vésicules claires inégales, parfois dilatées et très volumineuses. L’épicuticule sus-jacente se compose de deux couches : l’une interne, d’épaisseur irrégulière, plus dense que les travées réticulées ; l’autre externe, très fine et osmiophile, hérissée de minuscules saillies pouvant correspondre à des crêtes subparallèles. En regard de chaque languette adénocytaire et de la cavité qu’elle occupe, l’épicuticule s’amincit brusquement pour former une petite zone criblée pouvant correspondre à un faisceau de canalicules épicuticulaires (wax canals) ; elle sépare toujours les adénocytes de la cavité de la chambre.

Couloir

La cuticule a une épaisseur régulière et est à peu près plane).

.jpg.webp)

Au niveau de la partie postéro-ventrale du couloir, son endocuticule est épaisse, lamelleuse, de densité modérée et ajourée au voisinage de la chambre par de nombreuses cavités larges, intercommunicantes, courtes ou allongées, généralement arrondies et s’étirant entre les feuillets endocuticulaires qu’elles semblent écarter les uns des autres. L’épicuticule sus-jacente est dense, très osmiophile et traversée comme précédemment par des canalicules épicuticulaires (wax canals) mettant toujours en relation l’espace extracellulaire et la cavité du couloir.

Au niveau de la paroi antéro-dorsale (auvent) la cuticule recouvrant les cellules épidermiques hyperpigmentées est, en revanche, homogène et non ajourée.

Commentaires

Anatomie

L’organe rostral présente indiscutablement l’ultrastructure d’une glande : les grains de sécrétion des adénocytes y traduisent sans équivoque une activité glandulaire. Il ne s’agit donc pas d’une formation sensorielle (absence de neurones et de cils) et l’hypothèse statoréceptrice, d'abord envisagée d'après la seule histologie, est abandonnée, peut-être au profit de l’appareil stridulatoire (sensilles du pédicule)

L’organe rostral est une glande épidermique ou tégumentaire anatomiquement délimitée, avec une situation et une forme qui lui sont propres, constituée par des cellules épithéliales identiques les unes aux autres, sans canaux excréteurs, directement recouvertes par la cuticule que leur sécrétion doit traverser au niveau des zones criblées. Il peut donc être rattaché à la classe 1 des glandes tégumentaires que Noirot et Quennedey (1974) ont définie chez les Insectes.

Il s’apparente aux glandes péri-buccales de la lèvre inférieure et des lames maxillaires dont les adénocytes possèdent aussi un réticulum lisse abondant. Toutefois, ces cellules ne sont pas aussi riches en mitochondries, en microvillosités et élaborent une matériel lamellaire d’aspect différent.

Ontogénie

Le dédoublement évident de la glande chez Diguetia canities (Fig.14)[5] et son aspect bifide chezTegenaria (Legendre, 1953)[1], confirme qu'au point de vue ontogénique, le rostre résulte bien, selon Legendre (1979)[6], de la fusion de deux ébauches , cette parité d'origine se traduisant d'ailleurs chez la prélarve par une division apicale et, chez l'adulte d'autres genres, tels qu' Argyroneta, (Fig. 3) par la bifidité de l' organe rostral .

Rôle

Sur le plan fonctionnel, il semblerait que le produit de sécrétion ne puisse être libéré en masse dans la cavité de la chambre, les canalicules épicuticulaires étant trop étroits et un appareil constricteur d’expulsion faisant défaut, mais y soit plutôt émis passivement, en petite quantité et de manière continue. Il s’évaporerait sans laisser de trace décelable sur les coupes microscopiques et serait ainsi émis à l’extérieur par le couloir et l’orifice de l’organe.

L’hypothèse d’une sécrétion volatile, peut-être sémio-chimique et odoriférante, s’accorde mieux avec la situation particulière et l’ultrastructure de la glande que les concepts d’un liquide digestif ou d’un produit lubrifiant plus adaptés aux glandes gnathocoxales salivaires, aux glandes péribuccales et aux diverticules chylentériques.

Notes et références

- Legendre,R., « Recherches sur les glandes prosomatiques des Araignées du genre Tegenaria. », Ann.Univ.Sarav.,4 (II), p.305-333.,

- Legendre,R., « Etudes sur les Archaea (Aranéides).. », Bull.Mus.nat.Hist.nat., 2e Ser., 35, 4, p.381-393,

- A. Lopez, avec R. Legendre, « Étude histologique de quelques formations glandulaires chez les Araignées du genre Argyrodes (Theridiidae) et description d’un nouveau type de glande : la glande clypéale des mâles. », Bull. Soc. zool. Fr., 99 (3), p. 453-460.,

- A. Lopez avec L. Juberthie-Jupeau, « L'organe du rostre chez les Argyrodes (Araneae : Theridiidae) ; confirmation ultrastructurale de sa nature glandulaire. », Mém.Biospéol., XX, p. 125-130.,

- (en) Lopez,A., « Some observations on the internal anatomy of Diguetia canities (McCook,1890)(Araneae,Diguetidae). », J.Arachnol.(USA), 11, p. 377-384.,

- Legendre,R., « La segmentation de la région antérieure des Arachnides : histoire et perspectives actuelles. », Bull.Soc.Zool.Fr., 104, 3, p.277-287.,

Bibliographie

- Legendre,R., 1953. – Recherches sur les glandes prosomatiques des Araignées du genre Tegenaria. Ann.Univ.Sarav.,4 (II), p.305-333.

- Lopez,A.,1984 - Some observations on the internal anatomy of Diguetia canities (McCook,1890) (Araneae,Diguetidae). Journal of Arachnology (USA), vol. 11, no 3, p. 377-384.

- A. Lopez,1993 (avec L. Juberthie-Jupeau), L'organe du rostre chez les Argyrodes (Araneae : Theridiidae) ; confirmation ultrastructurale de sa nature glandulaire, Mém.Biospéol., XX, 1993, p. 125-130.

- Legendre,R.,1963.- Etudes sur les Archaea (Aranéides). Bull.Mus.nat.Hist.nat., 2e Ser., 35, 4, p.381-393.

- Legendre,R.,1979. – La segmentation de la région antérieure des Arachnides : histoire et perspectives actuelles. Bull.Soc.Zool.Fr., 104, 3, p.277-287.

- Lopez,A.(avec R.Legendre),1974 – Etude histologique de quelques formations glandulaires chez les Araignées du genre Argyrodes (Theridiidae) et description d’un nouveau type de glande : la glande clypéale des mâles. Bull. Soc. zool. Fr., 99 (3), p. 453-460.

- Noirot, Ch. & A.Quennedey, 1974.-Fine structure of insect epidermal glands. Ann.Rev.Entomol.,19, p.61-80.