Cuticule (arthropodes)

Chez les arthropodes, la cuticule est la partie la plus externe du système tégumentaire ; elle recouvre toute la surface du corps ainsi que celle du système digestif et des trachées. Elle sert de squelette externe (exosquelette) sur lequel les muscles s’attachent ; c'est également la première barrière de défense de l'organisme. Elle repose sur l'épiderme, qui la sécrète en grande partie lors de chaque mue. C’est une structure complexe constituée de plusieurs couches de compositions et fonctions différentes [1].

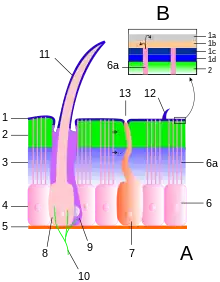

A : Cuticule ; B : Détails de l'épicuticule. 1 : Épicuticule ; 1a : Cément ; 1b : Cire ; 1c : Épicuticule externe ; 1d : Épicuticule interne. 2 : Exocuticule ; 3 : Endocuticule ; 2+3 : Procuticule ; 4 : Épiderme ; 5 : Membrane basale ; 6 : Cellule de l'épiderme ; 6a : Canal sécréteur de cire ; 7 : Cellule glandulaire ; 8 : Cellule trichogène ; 9 : Cellule tormogène ; 10 : Nerf ; 11 : Sensille ; 12 : Poil ; 13 : Pore glandulaire.

Structure et composition

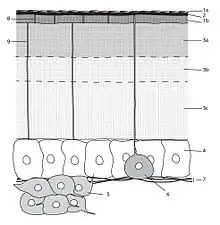

Le tégument est la structure qui sépare le milieu intérieur des arthropodes du milieu extérieur. Il est composé, de l’intérieur vers l’extérieur, d’une lame basale, de l’épiderme (une couche de cellules épithéliales) et de la cuticule. La cuticule est très variable selon les espèces (elle participe à créer des structures ou des couleurs spécifiques) mais aussi sur le même individu où elle doit être parfois solide, par exemple là où les muscles s’attachent, mais parfois souple, par exemple au niveau des articulations, ou fine au niveau d’organes sensoriels. La cuticule est généralement composée de trois couches : la procuticule, l’épicuticule et l’enveloppe de cuticuline. Elles ont des compositions différentes et peuvent être absentes, présentent ou plus ou moins épaisses selon les besoins[2] - [3].

- Procuticule : adjacente à l’épiderme, elle est entièrement formée de protéines et d’un polysaccharide azoté, la chitine. Elle est d’une épaisseur très variable, elle peut former la grande majorité de l’épaisseur de la cuticule ou être entièrement absente. Elle peut être constituée d’une à trois couches distinctes, qui se différencient surtout par leur niveau de sclérification, qui est le processus permettant de lier des protéines entre elles et créer ainsi des réseaux rigides de protéines. Le niveau de sclérification défini la dureté de la cuticule. L’exocuticule, adjacente à l’épicuticule, est la plus sclérifiée et donc la plus rigide. Elle est présente là où la cuticule doit être solide, comme les points de fixation des muscles squelettiques, mais sera très fine ou absente là où la cuticule doit être plus souple. Adjacente à l’épiderme se trouve l’endocuticule, très peu sclérifiée et donc très souple, rendue élastique par la présence d'une protéine élastomère, la résiline. Elle est présente et épaisse dans les cuticules souples, comme chez les larves d’insectes, et absente dans les cuticules dure. Entre les deux, peut se trouver une couche intermédiaire qui souvent sera graduellement moins sclérifiée et généralement désignée par le nom mésocuticule[2] - [3].

- Épicuticule : généralement comprise entre 1 et 4µm, elle est en partie sécrétée par l’épiderme mais aussi par des cellules spécialisées appelées glandes dermales. Elle ne contient pas de chitine mais est composée de lipides et de protéines réticulées et sclérifiées. La sclérification rend l’épicuticule rigide et imperméable ce qui permet notamment de protéger l’organisme contre la perte d’eau. L’épicuticule contient également du cément et de la cire qui sont transportés à la surface à travers l’enveloppe. La cire et le cément peuvent former des couches homogènes superposées ou, chez certains insectes, le cément forme une couche discontinue faisant place à des « gouttes » de cire. La nature du cément est variable en fonction des espèces mais il est généralement comparé à de la gomme-laque. La cire est aussi variable selon les espèces et même parfois dans une même espèce ; elle est généralement faite d’acides gras à longue chaînes et d’esters carboxyliques [2] - [3].

- Enveloppe : bien que pendant longtemps considérée comme faisant partie de l’épicuticule elle est aujourd’hui souvent décrite comme une couche à part de la cuticule [4]. Elle est la seule couche universellement présente dans toutes les cuticules, quels que soient l’espèce, la rigidité ou l’emplacement de la cuticule. Épaisse de 10 à 30 nm, sa composition est mal connue, on sait toutefois qu’elle ne contient pas de chitine et est probablement constituée de protéines réticulées. C’est une barrière non élastique et résistante aux abrasions ; elle constitue donc une des barrières physiques protégeant l’organisme des agressions du milieu extérieur, notamment contre les infections, toutefois elle est sélectivement perméable et permet notamment le passage de la cire de l’épicuticule vers la surface [2] - [3].

Il existe des canaux permettant le transport au moins de lipides et peut-être de cément et autre de l’épiderme vers la surface de la cuticule. La première catégorie de canaux fait entre 0.1 et 0.15µm de diamètre et part de l’épiderme et s’arrête à l’interface entre procuticule et épicuticule. La deuxième catégorie fait entre 0.006 et 0.013µm de diamètre et traverse l’épicuticule, probablement jusqu’à la surface. La manière dont se forme ces canaux reste inconnue [2].

Synthèse

La cuticule doit être remplacée régulièrement par un processus de mue car, étant une structure dont la capacité d’extension est limitée notamment par la rigidité de l’enveloppe de cuticuline et par l’épicuticule, elle finit par être trop petite pour un organisme en croissance. La première étape est l’apolyse, soit la séparation de l’ancienne cuticule et de l’épiderme, entre lesquels les cellules épidermiques sécrètent un liquide exuvial contenant des enzymes destinées à digérer l’ancienne cuticule. Seul l’endocuticule sera digérée, l’exocuticule, l’épicuticule et l’enveloppe de cuticuline seront perdues lors de l’exuviation. Les matières digérées peuvent être réabsorbées par l’épiderme ou par les orifices buccaux et anaux pour être réutilisées. La synthèse de la nouvelle cuticule commence dès l’apolyse avec la sécrétion par l’épiderme de la nouvelle enveloppe de cuticuline. Puis l’épicuticule est sécrétée en dessous et ensuite la procuticule. A l’exuviation, les liens avec les muscles sont rompus et de nouveaux liens avec la nouvelle cuticule sont immédiatement établis. La sclérification de l’épicuticule et de l’exocuticule a ensuite lieue [2] - [3].

Entre deux mues, l’épiderme peut continuer à sécréter des lipides destinés à la surface de la cuticule, notamment ceux nécessaire pour la communication ou ceux qui doivent être simplement remplacés car pouvant être perdu par abrasion [2].

Fonction

La cuticule des arthropodes a de multiples fonctions. Elle sert d’exosquelette, sur lequel les muscles s’attachent. Les muscles s’arrêtent au niveau de la lame basale sous l’épiderme ; des desmosomes se forment attachant les muscles aux cellules de l’épiderme. Des microtubules partent des muscles et traversent les cellules de l’épiderme et finissent sur des hémidesmosomes sur la face apicale. De chaque hémidesmosome part une ou deux fibres, dites tonofibriles, qui longe les canaux de la cuticule jusque l’enveloppe de cuticuline à laquelle elles s’attachent permettant ainsi un encrage des muscles sur la cuticule [5].

La cuticule est également une barrière séparant l’organisme du monde extérieur. Elle protège des agents chimiques et infectieux de l’environnement et permet, notamment grâce à l’épicuticule, de protéger les organismes terrestres contre la perte d’eau et les organismes aquatique d’une grande entrée d’eau par osmose [2].

La couleur des arthropodes, en particulier des insectes, et généralement due à la cuticule. La couleur peut être le fait de pigments présents dans la cuticule et généralement conjugués avec des protéines structurelles. La mélanine, qui donne une couleur marron ou noire, en est un exemple. Un autre exemple est celui des caroténoïdes, qui donnent une couleur jaune, orange ou rouge. Les caroténoïdes ont la particularité de ne provenir que de la nourriture, les insectes étant incapable de les produire. La couleur peut aussi être produite par des phénomènes physiques tel que la diffusion, l’interférence ou plus rarement par la diffraction de la lumière par les différents feuillets de protéines et lipides qui constituent la cuticule [3].

La cuticule est aussi importante pour la communication entre les individus. Les lipides à la surface de la cuticule peuvent être des substances sémiochimiques jouant le rôle de phéromones, kairomones ou autre [6] - [7].

Références

- (en) A. Glenn Richards, The Integument of Arthropods : The chemical components and their properties, the anatomy and development, and the permeability, University of Minnesota Press, , 411 p.

- (en) James L. Nation, Sr, Insect physiology and biochemistry, Boca Raton, CRC Press Taylor & Francis, , 644 p. (ISBN 978-1-4822-4758-9, OCLC 934696014, lire en ligne), p. 99-134

- (en) Cédric Gillott, Entomology, Springer, , 831 p. (ISBN 1-4020-3184-X, OCLC 879921158, lire en ligne), p. 355-372

- (en) Michael Locke, « The Wigglesworth Lecture: Insects for studying fundamental problems in biology », Journal of Insect Physiology, vol. 47, nos 4–5, , p. 495–507 (DOI 10.1016/S0022-1910(00)00123-2, lire en ligne, consulté le )

- (en) Cédric Gillott, Entomology, Dordrecht, Springer, , 831 p. (ISBN 978-1-4020-3184-7 et 1-4020-3184-X, OCLC 879921158, lire en ligne), p. 437-440

- (en) Gary J. Blomquist and Anne-Geneviève Bagnères et Anne-Geneviève Bagnères, Insect hydrocarbons : biology, biochemistry, and chemical ecology, Cambridge (G. B.), Cambridge University Press, , 492 p. (ISBN 978-0-521-89814-0, OCLC 758134686, lire en ligne)

- (en) David W. Stanley-Samuelson et Dennis R. Nelson et Dennis R., Nelson, Insect lipids : chemistry, biochemistry, and biology, University of Nebraska Press, (ISBN 0-8032-4231-X, OCLC 444462812, lire en ligne), p. 317-351