Accords de Babylone

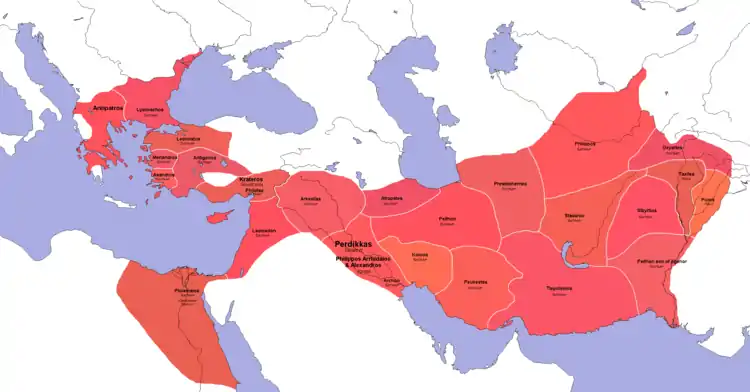

Les accords de Babylone ou partage de Babylone ou partition de Babylone désignent l'attribution des territoires d'Alexandre le Grand à ses généraux, les Diadoques, après sa mort à Babylone en juin Il est le premier grand partage de l'empire d'Alexandre avant celui de Triparadisos (321).

Contexte historique

Alexandre meurt le à Babylone. Aucun de ses compagnons d'armes ne songe alors à diviser son empire : des héritiers existent et le loyalisme à l'égard de la dynastie des Argéades est fort, sinon chez les généraux, du moins chez les soldats. Alexandre ayant pris la précaution au début de son règne de faire le vide parmi la nombreuse parentèle masculine, souvent illégitime, de son père, ne demeure de celle-ci qu'un fils mentalement déficient, Arrhidée, qu'Alexandre garda à ses côtés. De ses femmes légitimes, Alexandre n'a pas eu d'enfants mais Roxane est sur le point d'accoucher.

Il semble que dans un premier temps, deux conceptions s'affrontent au sein du « conseil des Amis » (philoi) et des « gardes du corps » (sômatophylaques) qui suit la mort du roi. Certains, dont Perdiccas, privilégient l'option visant à renforcer le pouvoir central et à l'organiser fortement. Ptolémée et d'autres Diadoques souhaitent au contraire la constitution d'une assemblée de satrapes se réunissant épisodiquement, structure assez lâche qui revient à donner une forte autonomie aux provinces et à ceux qui les dirigent. Dans les deux cas, il est pris la décision d'attendre la naissance de l'enfant de Roxane. Perdiccas et Léonnatos, auxquels le conseil prête serment, sont désignés tuteurs provisoires de l'enfant à naître. Toutefois, les fantassins de la phalange acceptent mal la politique de fusion des cultures prônée par Alexandre. L'idée que le futur roi puisse être à demi-perse par sa mère suscite leur opposition. De plus, Méléagre, officier envoyé par le conseil pour négocier auprès des soldats, joue sa carte personnelle et se range à l'avis de ces derniers. Grâce au chancelier d'Alexandre, Eumène de Cardia, qui profite de son statut de non-Macédonien pour œuvrer à une conciliation, un compromis est trouvé. Le demi-frère d'Alexandre est proclamé roi sous le nom de Philippe III Arrhidée, mais les droits de l'enfant à naître sont préservés ; c'est un fils qui à sa naissance est proclamé roi sous le nom d'Alexandre IV.

Aucun des deux rois n'étant apte à assumer le trône, une répartition des postes s'organise au sein du conseil de Babylone. Perdiccas est désigné chiliarque de l'empire (équivalent du vizir achéménide) et épimélète (gouverneur) du royaume ; avant la mort d'Alexandre, il occupe déjà la fonction de chiliarque, sans le titre, et c'est à lui que le roi à l'agonie aurait confié l'anneau royal dont le sceau authentifie les actes de souveraineté[1]. Cratère, l'officier en qui sans doute Alexandre a le plus confiance après Héphaistion, devient prostatès (tuteur) de Philippe III ; il n'est cependant pas à Babylone, mais en Cilicie avec les 10 000 vétérans sur la route du retour en Europe. Antipater conserve la régence de la Macédoine et de la Grèce, alors qu'avant la mort du roi, Cratère est censé le remplacer. Son fils Cassandre, arrivé à Babylone peu avant la mort du roi, est placé à la tête du bataillon des hypaspistes. Séleucos reçoit quant à lui le titre d'hipparque qui lui offre le commandement de la cavalerie des Compagnons, commandement prestigieux qu'ont exercé avant lui Héphaistion et Perdiccas. Afin de marquer sa nouvelle autorité, Perdiccas fait rapidement exécuter Méléagre parmi une trentaine d'insurgés de la phalange.

Le conseil de Babylone se traduit donc par un vaste renouveau à la tête des satrapies. En 321, la première guerre des Diadoques voit la défaite et à la mort de Perdicas lors de la campagne contre Ptolémée en Égypte. Les accords de Triparadisos sont alors conclus en vue de réorganiser le commandement et les satrapies de l'ancien empire.

Sources

Le détail des accords de Babylone est mal connu. Seules quatre sources anciennes décrivent la répartition effectuée :

- L'unique compte-rendu complet est celui rédigé par Diodore de Sicile dans la Bibliothèque historique (livre XVIII) qui est également la source la plus ancienne (vers 40 av. J.-C.).

- L'évêque byzantin Photios (820-893) a produit un abrégé de 279 livres dans la Bibliothèque, qui contient deux comptes rendus pertinents, bien que résumés[2]. Le premier est Histoire de la succession d'Alexandre d'Arrien[3], le deuxième est Histoire de Dexippe, décrivant les événements ayant suivi la mort d'Alexandre[4]. Le travail de Dexippe semble fondé sur celui d'Arrien.

- La dernière source est l'abrégé des Histoires phillipiques de Trogue Pompée par Justin ; source la plus tardive, elle diverge des trois autres et semble contenir plusieurs erreurs[5].

- Toutes les sources semblent avoir lu (et dans une certaine mesure copié) Diodore, ou la source la plus probable de Diodore au livre XVIII, Hiéronymos de Cardia, contemporain des événements. Un passage en particulier, qui liste les satrapes et les satrapies qu'ils acquièrent, est exprimé de façon similaire dans toutes les versions, bien qu'il s'agit également de celui où la plupart des ambiguïtés existent.

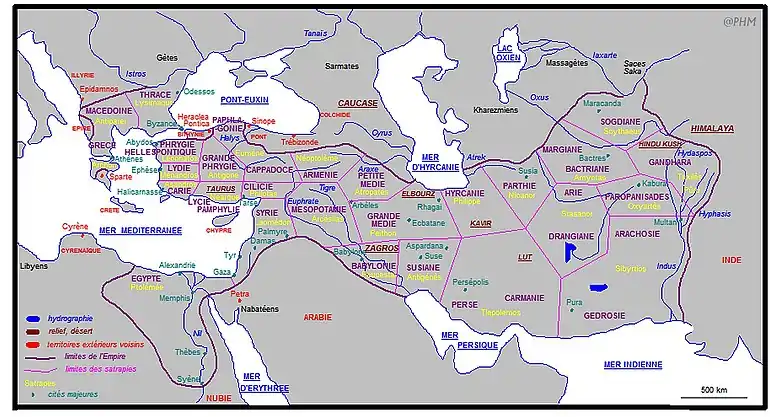

Répartition des satrapies

Europe

- Macédoine, Grèce et Épire : toutes les sources s'accordent sur le fait qu'Antipater conserve la régence de Macédoine et de Grèce ; Arrien lui ajoute l'Épire et suggère que cette région est partagée avec Cratère ; Dexippe charge Cratère des affaires et de la défense du royaume.

- Illyrie : Arrien inclut l'Illyrie dans les attributions d'Antipater ; Diodore écrit que la Macédoine et les peuples adjacents lui sont attribués. Justin considère Philon comme gouverneur d'Illyrie ; aucune mention de Philon n'existe ailleurs.

- Thrace : toutes les sources mentionnent Lysimaque comme gouverneur de Thrace et de Chersonèse, ainsi que des rives du Pont-Euxin, de Tyras à Salmydessos.

Asie Mineure

- Lydie, Grande Phrygie, Phrygie hellespontique-Bithynie, Paphlagonie intérieure, Cappadoce et Cilicie : selon toutes les sources, ces satrapies sont attribuées respectivement à Antigone, Léonnatos, Eumène de Cardia, Ménandre et Philotas.

- Carie : Diodore mentionne Asandros comme satrape, mais Arrien et Justin lui substituent Cassandre. Cependant, il est très probable que ce soit une faute de copie. En tout cas, après les accords de Triparadisos, Asandros est sans ambiguïté satrape de Carie.

- Lycie et Pamphylie : Diodore et Arrien déclarent qu'Antigone reçoit ces satrapies en plus de la Grande Phrygie. Justin déclare que Néarque les reçoit. Néarque en est bien le gouverneur de 334 à 328[6] - [7].

Afrique

Asie de l'Ouest

L'attribution des satrapies asiatiques est sujette à caution, les écrits de Justin divergeant fortement de ceux de Diodore, Arrien et Dexippe.

- Syrie, Mésopotamie : toutes les sources s'accordent sur respectivement Laomédon de Mytilène et Arcésilaos.

- Babylonie : Diodore considère Archon comme satrape.

- Perside : Diodore et Dexippe s'accordent sur Peucestas.

- Carmanie : Tlépolème est satrape de Carmanie après la seconde partition ; Diodore le place comme satrape dès la première.

- Hyrcanie et Parthie : Diodore les alloue à Phrataphernès, Dexippe lui rajoute l'Hyrcanie. Phrataphernès est satrape de ces régions avant la mort d'Alexandre.

- Petite Médie : toutes les sources s'accordent sur Atropatès, Perse de naissance et déjà satrape de Médie sous Alexandre.

- Grande Médie : Diodore et Dexippe l'allouent à Peithon. Justin écrit qu'Atropatès est placé à la tête de la Grande Médie, le beau-père de Perdiccas à la tête de la Petite Médie. Toutefois, Atropatès est le beau-père de Perdiccas. Peithon est satrape de Grande Médie après la seconde partition.

- Susiane : ni Diodore, ni Arrien, ni Dexippe ne mentionnent la Susiane dans la première partition, mais ils la mentionnent dans la deuxième. Seul Justin donne un nom pour la première partition, celui de Scynus.

Asie centrale

- Bactriane et Sogdiane : Diodore déclare Philippe comme satrape de ces deux régions ; Dexippe le décrit comme satrape de Sogdiane mais ne mentionne pas la Bactriane. Justin désigne Amyntas et Scytheaus comme satrapes de Bactriane et Sogdiane.

- Drangiane et Arie, Arachosie et Gédrosie : toutes les sources s'accordent respectivement sur Stasanor et Sibyrtios.

- Paropamisades : Diodore et Dexippe font du beau-père d'Alexandre, Oxyartès, un Bactrien, le dirigeant de la région. Justin mentionne Extarches, peut-être une erreur de transcription.

- Indus et Pendjab : Diodore et Dexippe mentionnent Poros et Taxilès comme satrapes respectifs. Justin mentionne Taxilès au Pendjab et ne cite pas l'Indus.

- Autres territoires indiens : toutes les sources mentionnent Peithon fils d'Agénor comme dirigeant les territoires indiens qui ne sont pas attribués à Poros et à Taxilès. La localisation de ces territoires demeure toutefois incertaine.

Résumé

Le tableau suivant résume la partition de l'empire d'Alexandre selon les historiens antiques.

Notes et références

Notes

Références

- Selon les auteurs de la Vulgate d'Alexandre : Diodore, XVII, 117, 3 ; Quinte-Curce, X, 6, 16, Cornélius Népos, Eumène, 2, 2.

- Photius, Bibliotheca (lire en ligne)

- Arrien, Histoire de la succession d'Alexandre, t. 92 (lire en ligne)

- Dexippe, Histoire, t. 82 (lire en ligne)

- (la) Justin, Epitoma Historiarum Philippicarum, t. XIII (lire en ligne)

- (la) Arrien, Anabasis Alexandri, t. III, 6 (lire en ligne)

- (en) « Nearchus », Livius

Annexes

Sources antiques

- Arrien, Histoire de la Succession d'Alexandre, dans Fragmente der griechischen Historiker.

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVIII.

- Photios, Bibliothèque.

- Justin, Abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée [détail des éditions] [lire en ligne].

Bibliographie

- Pierre Cabanes, Le Monde hellénistique de la mort d’Alexandre à la paix d’Apamée, Seuil, coll. « Points Histoire / Nouvelle histoire de l’Antiquité », .

- Jean Delorme, Les grandes dates de l'Antiquité, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , chap. 8 (« Royaumes et civilisations de l'Orient hellénistique (323-200 av. J.-C.) »), p. 73-86.

- Jean-Marc Héroult, La fin de l’empire d’Alexandre le Grand, Larousse, , 176 p..

- François Lefèvre, Histoire du monde grec antique, Le livre de Poche, , 640 p..

- Laurianne Martinez-Sève, Atlas du monde hellénistique (336-31 av. J.-C.) : Pouvoir et territoires après Alexandre le Grand, Paris, Autrement, coll. « Atlas-mémoires », , 96 p. (ISBN 978-2-7467-3616-0)

- Claire Préaux, Le Monde hellénistique : La Grèce et l'Orient de la mort d'Alexandre à la conquête romaine de la Grèce (323-146 avant J.-C.), t. 1, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio. L'histoire et ses problèmes », , 398 p.

- Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique 323-, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 2-02-060387-X).