Cassandre (roi)

Cassandre (en grec ancien : Κάσσανδρος / Kassandros), né en 358 av. J.-C. et mort en 297, est un roi de Macédoine de la dynastie des Antipatrides qui règne de 305 à 297. Fils aîné du régent Antipater, il participe après la mort d'Alexandre le Grand aux guerres des Diadoques en s'opposant principalement à Polyperchon et à Antigone le Borgne. Il fait assassiner Alexandre IV et sa mère Roxane en 310, laissant vacant le titre de roi de Macédoine jusqu'en 305, date à laquelle il se fait proclamer roi.

| Cassandre | |

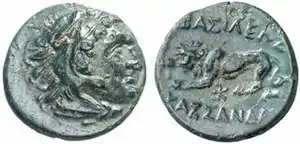

Monnaie de Cassandre à l'effigie d'Héraclès (British Museum). | |

| Titre | |

|---|---|

| Roi de Macédoine | |

| – | |

| Prédécesseur | Alexandre IV |

| Successeur | Philippe IV |

| Biographie | |

| Dynastie | Antipatrides |

| Date de naissance | 358 av. J.-C. |

| Date de décès | 297 (à 61 ans) |

| Lieu de décès | Macédoine |

| Nature du décès | Œdème |

| Père | Antipater |

| Fratrie | Nicanor Triparadisos Alexarchos Pleistarchos Philippe Iolas Nikaia Eurydice Phila |

| Conjoint | Thessaloniké |

| Enfants | Philippe IV Alexandre V Antipater |

| Religion | Religion grecque antique |

| Résidence | Pella (Royaume de Macédoine) |

Biographie

Cassandre envoyé à Babylone

Fils aîné d'Antipater, Cassandre reçoit l'enseignement d'Aristote en compagnie notamment d'Alexandre, Héphestion, Ptolémée et Lysimaque[1]. Il est resté en Macédoine le temps de la conquête de l'empire perse.

En 334 av. J.-C., Antipater est chargé de la régence de la Macédoine et de la Ligue de Corinthe au titre de « stratège d'Europe ». Ses pouvoirs sont alors très étendus et il apparaît de fait comme le souverain aux yeux des Grecs. D'abord proche d'Olympias (il a en effet aidé à l'accession au trône d'Alexandre en 336), il s'attire vite la méfiance de la reine-mère qui voit d'un mauvais œil ses excès d'orgueil et qui lui reproche d'étaler publiquement son scepticisme vis-à-vis de la politique conquérante de son fils. Celle-ci envoie de nombreuses lettres à son fils dans lesquelles elle dénonce l'attitude indigne d'Antipater. Devant l'insistance de sa mère, Alexandre appelle Antipater à Babylone, afin qu'il puisse rendre compte de son attitude ; mais celui-ci refuse et choisit d'envoyer à sa place son fils Cassandre (accompagné de son frère cadet, Iolas) plaider sa cause.

Cassandre rejoint alors Alexandre à Babylone en 324, accompagné de son frère, Iolas. Deux violents incidents l'opposent à Alexandre lorsqu'il raille l'usage de la proskynèse à la cour puis lorsqu'il défend son père accusé de déloyauté[N 1]. La coïncidence entre l'arrivée tardive de Cassandre et Iolas et la mort brutale du roi alimente les suspicions quant à leur implication dans ce décès. Les auteurs de la Vulgate d'Alexandre le Grand se font l'écho de cette rumeur, sans trop y croire[2]. Alexandre souhaite en effet relever Antipater de ses fonctions et le voir remplacé par le fidèle Cratère. Par ailleurs, Iolas est l'échanson d'Alexandre (c'est-à-dire l'officier chargé de servir à boire au roi), ce qui lui offre l'occasion d'empoisonner le vin, abondamment consommé lors du banquet dionysiaque offert par Médios de Larissa le 30 mai 323. Cependant, cette version des faits n'est dénoncée par Olympias que plusieurs années après la mort d'Alexandre (en 317), dans un contexte de luttes pour le pouvoir et de jeux d'alliances. C'est pourquoi des auteurs tels que Plutarque ou Arrien n'y voient qu'une invention de la reine-mère qui espère tirer profit de telles accusations[3] - [N 2].

La succession d'Antipater

L'assassinat de Perdiccas en 321 av. J.-C., conduit à une nouvelle répartition des postes. À la mort d'Alexandre, il a en effet été chargé de la tutelle des rois : Alexandre IV qui n'est pas encore né et Philippe III, le demi-frère d'Alexandre, mentalement déficient. Aussi, en 321 après les accords de Triparadisos, c'est à Antipater que revient cette nouvelle charge. En tant que régent (épimélète) de Macédoine, il confie à Antigone le poste de « stratège d'Asie » alors que Cassandre lui est adjoint comme second en tant que chiliarque de la cavalerie. Cassandre, qui n’accepte pas d’être ainsi placé au second rang, entre en conflit avec Antigone. Bien que les préférences d’Antipater aillent vers Antigone plutôt que vers son fils, il se laisse convaincre par ce dernier de revenir en Macédoine accompagné d’Alexandre IV, plutôt que de le laisser sous la tutelle d’Antigone, marquant ainsi la défiance du régent envers l'ambitieux stratège d'Asie.

Antipater prend soin d’établir un testament avant sa mort dans lequel il désigne comme son successeur Polyperchon, l’aîné des généraux macédoniens, à qui il a déjà confié les affaires d'Europe lors de la campagne d'Anatolie en 321. Ce choix conduit à l'éviction volontaire et réfléchie de Cassandre, suivant ainsi la tradition qui veut que l’on confie la régence à l'aîné des stratèges. Antipater estime par ailleurs son fils trop inexpérimenté pour asseoir son autorité face aux satrapes macédoniens, notamment l'ambitieux Antigone[4]. Quand Antipater meurt en 319, à 78 ans, Cassandre, placé sous la subordination de Polyperchon, refuse de se soumettre et revendique l’héritage de son père.

La coalition contre Polyperchon

Désireux de s'approprier l'héritage de son père qui l'a délibérément évincé, Cassandre obtient le soutien de Ptolémée, le satrape d’Égypte. Ptolémée vient de s'emparer de la Syrie-Phénicie aux dépens de Laomédon. Lysimaque et Antigone rejoignent l’alliance alors que ce dernier, en révolte ouverte contre Polyperchon, est à nouveau en conflit contre Eumène de Cardia, qui, lui, a désormais le soutien du régent, avec pour ordre de stopper Antigone.

Face à la menace de Cassandre qui risque probablement de s'attaquer à la Grèce, Polyperchon cherche de nouveaux appuis et promulgue un édit, en 318 av. J.-C., dans lequel il proclame la « liberté » des cités grecques, annonce sa volonté de retourner aux institutions du temps de Philippe II et Alexandre[N 3] et propose l’amnistie à la suite de la guerre lamiaque[4]. De plus, Polyperchon reconnaît les difficultés auxquelles les Grecs ont été soumis, mais en attribue la responsabilité aux partisans de l’oligarchie, alors que Cassandre avait accordé son soutien à ces derniers.

Cet édit met en difficulté Phocion, le chef de la faction oligarchique d’Athènes, ainsi que Nicanor, ami de Cassandre, ayant pris la tête de la garnison macédonienne d’Athènes à Munichie. Nicanor cherche en plus à s’emparer du Pirée, mais est battu par Alexandros, le fils de Polyperchon, qui, a été chargé par son père de conserver Athènes, face aux forces de Cassandre. Cette victoire sur l’oligarchie est de courte durée, car Cassandre débarque rapidement au Pirée grâce à une flotte prêtée par Antigone, et malgré une armée peu conséquente. Polyperchon, qui voit son prestige s’amoindrir, choisit de se concentrer sur la cité de Mégalopolis qui refuse d’appliquer son édit. C’est une nouvelle défaite pour Polyperchon, de plus en plus affaibli. De plus, Cassandre parvient, à la suite d'un accord avec les Athéniens en 317, à faire nommer Démétrios de Phalère comme « archonte décennal », qui instaure une oligarchie « modérée » à Athènes et accepte de se rallier à Cassandre[5]. Le traité stipule en effet que les Athéniens conservent une forme d'indépendance mais dans l'« amitié » avec Cassandre qui obtient le droit d'occuper Munichie « jusqu'à la fin de la guerre contre les rois [de Macédoine] »[6].

À la suite de ces événements, la plupart des cités alliées à Polyperchon lui font défection. Celui-ci perd ainsi énormément de pouvoir.

La régence de Macédoine

S’il n’a pas le contrôle à proprement parler d’Athènes, Cassandre n’en a pas moins gagné un soutien que Polyperchon convoite également. C’est en bénéficiant d’une grande popularité qu’il rentre en Macédoine et obtient facilement les faveurs d’Eurydice, ambitieuse épouse de Philippe III, alors qu'Alexandre IV n'a pas atteint encore sa majorité. Il se fait rapidement proclamer régent (épimélète), alors que Polyperchon est déchu de ce titre et qu'Eurydice lui ordonne de rendre son armée à Cassandre. Cassandre marche donc contre Polyperchon en 317 av. J.-C.[7].

Dans le même temps, Polyperchon appelle à l’aide Olympias. Celle-ci profite de l’absence de Cassandre en Macédoine et s’empare de Philippe III, sans cependant qu’il y ait de réels combats, les soldats macédoniens renonçant à s’attaquer à la mère d’Alexandre[8]. Elle fait assassiner Philippe III et contraint Eurydice au suicide. Une centaine de leurs partisans, dont Nicanor, le frère de Cassandre, sont également exécutés. Cassandre apprend la nouvelle alors qu’il combat à Tégée et, alors que ses officiers poursuivent les combats contre Polyperchon dans le Péloponnèse, il fait assiéger Pydna, où Olympias s’est réfugiée. Par crainte de l’influence encore prégnante de la reine-mère, notamment face aux soldats macédoniens qui ont déjà renoncé à la combattre, il la fait exécuter en 316 après qu'elle a comparu devant l'« assemblée macédonienne »[N 4]. Cassandre s’empare ensuite d’Alexandre IV et de sa mère, Roxane et organise les funérailles solennelles de Philippe III et Eurydice. Il entre dans la dynastie argéade en épousant Thessaloniké, fille de Philippe II et demi-sœur d'Alexandre. En 315, il fonde la cité de Thessalonique en l'honneur de son épouse. Il a auparavant fondé en 316 Cassandréia par synœcisme à l'emplacement de Potidée en Chalcidique[9], pour en faire sa capitale maritime marquant son ambition européenne et asiatique[10].

Cassandre contre Antigone

En 316 av. J.-C., Cassandre est devenu régent (épimélète) de Macédoine et bénéficie d'un appui considérable en Grèce. Parallèlement à cela, Antigone qui vient de vaincre Eumène de Cardia cherche à étendre son pouvoir en Asie. Bien qu'il n'ait pas le titre de souverain, il agit comme tel et parvient à écarter les divers satrapes (dont Séleucos et Peucestas) qui lui font face. Sa puissance grandissante commence à inquiéter ses alliés, surtout qu’Antigone vient de mettre la main sur un trésor considérable à Cyinda (Cilicie), s’imposant ainsi comme le plus puissant des Diadoques.

Une coalition s’engage contre Antigone regroupant Cassandre, Lysimaque et Ptolémée. Les trois hommes réclament un nouveau partage des satrapies, la Lycie et la Cappadoce pour Cassandre, la Phrygie hellespontique pour Lysimaque, la Syrie pour Ptolémée. Antigone s’allie à Polyperchon et à son fils Alexandros, qui se sont repliés dans le Péloponnèse ainsi qu'avec Éacide, roi d'Épire et cousin d’Olympias[11]. Enfin, il s’allie avec les partisans de la démocratie en Grèce, puisque Cassandre continue de s’appuyer sur la faction oligarchique d’Athènes.

C’est dans ce contexte qu’Antigone établit la proclamation de Tyr en 315 par laquelle il garantit la « liberté » des cités grecques tout en visant Cassandre. Il l’accuse en effet de maintenir prisonniers à Amphipolis Roxane ainsi que le jeune Alexandre IV, mais aussi d’avoir contraint Thessaloniké au mariage ; enfin, il l’accuse ouvertement du meurtre d’Olympias, dénonçant la duplicité et la cruauté de Cassandre qui avait promis à la reine-mère de l’épargner si elle se rendait, ce à quoi elle s'était résignée[12]. Antigone profite de cette proclamation pour s'autoproclamer régent de la royauté[13]. Cassandre n’est pourtant pas militairement le plus dangereux de ses adversaires, mais il est le maître de la Macédoine et peut donc bénéficier d’un recrutement militaire conséquent. De plus, il détient le roi légitime qui est Alexandre IV, ainsi que la mère de ce dernier, Roxane. Enfin, il possède un lien familial avec la dynastie par son mariage avec Thessaloniké.

Pour affaiblir encore plus son adversaire, Antigone proclame la « liberté des Grecs » et dénonce les méthodes de Cassandre qui s’appuie sur les oligarques[14], alors que ce type de pouvoir est de moins en moins répandu dans les cités grecques. Antigone espère ainsi voir les Grecs se rebeller contre Cassandre. Ptolémée, qui pourtant est un allié de Cassandre, suit les pas d’Antigone et lance à son tour une proclamation en faveur de l’autonomie des cités. Cette prise de position peut sembler étonnante puisqu’elle va à l’encontre de son allié, mais Ptolémée se méfie également de ce dernier, qui dans le cas où la coalition contre Antigone arriverait à son terme, gagnerait en puissance et deviendrait à son tour un adversaire redoutable.

La lutte en Grèce

Les combats en Grèce débutent en 315 av. J.-C. Antigone, qui a le soutien de Polyperchon et de la Ligue étolienne, engage le combat contre Cassandre, tandis que celui-ci lutte dans le Péloponnèse contre Polyperchon et son fils, Alexandros ; ce dernier est rapidement massacré par les démocrates de Sicyone. Polyperchon, affaibli, choisit de se rallier à la cause de Cassandre.

En 314, Cassandre remporte plusieurs victoires et reprend les cités de Leucade, Apollonie et Épidamme. Mais Médios de Larissa, amiral d'Antigone, détruit la flotte des Pydnéens qui ont pris le parti de Cassandre, tandis que Télesphore, neveu d’Antigone, débarque en Grèce. Télesphore bénéficie du soutien d’îles de la mer Égée et remporte plusieurs succès en 313, mais Cassandre parvient notamment à écraser les Épirotes. Cette victoire est de courte durée. La même année, un autre neveu d’Antigone, Polémée, intervient victorieusement en Grèce alors qu'en 312, Médios défait la flotte de Cassandre à Oraioi sur l'île d'Eubée. Très affaiblis, Cassandre et Lysimaque acceptent le traité de paix qu’Antigone leur propose en 312, alors que la guerre se poursuit en Asie entre Antigone et Ptolémée.

Un traité de paix est signé en 311 entre les Diadoques[15], épuisés par quatre années de guerres. Il établit que chacun d’entre eux garde ses possessions tandis que la « liberté » est accordée aux Grecs. Antigone est par ailleurs nommé « stratège d’Asie », alors que Cassandre obtient le titre de « stratège d’Europe », tout en conservant la tutelle d'Alexandre IV[16].

La fin de la dynastie argéade

La majorité prochaine du jeune Alexandre IV représente une menace forte pour l’ensemble des Diadoques. Or, le traité de 311 av. J.-C. garantit à Cassandre de conserver le titre de « stratège d’Europe » jusqu’à la majorité du fils d’Alexandre. Cette garantie est une condamnation indirecte du jeune roi qui est assassiné en 310 en compagnie de sa mère, Roxane[16]. Cette liquidation de la dynastie des Argéades semble avoir été accueillie avec une secrète satisfaction par les autres Diadoques qui n'ont plus d'obstacle dressé contre leur ambition royale. Les sources antiques laissent parfois penser que Cassandre voue une véritable haine aux Argéades et à Alexandre depuis qu'un incident violent les a opposés à Babylone en 323[17]. Les historiens modernes considèrent que Cassandre est plutôt le défenseur de la tradition macédonienne et qu'il n'a pas pour autant cherché à supprimer le souvenir d'Alexandre[18].

Polyperchon entre alors de nouveau en conflit contre Cassandre. Il prend sous sa protection Héraclès, le fils illégitime d’Alexandre, et le présente comme un successeur potentiel d'Alexandre IV. Cassandre ne fait pas le poids face aux 20 000 hommes levés par Polyperchon. Pour éviter un combat difficile, il propose à Polyperchon de le maintenir dans ses possessions du Péloponnèse ; le jeune Héraclès et sa mère périrent alors empoisonnés sous l'ordre de Polyperchon.

En 308, Cassandre voit ses possessions en Grèce convoitées par Ptolémée. Celui-ci vient de conclure un accord avec Antigone dans lequel il est décidé qu’Antigone s’approprie les îles de la mer Égée et Ptolémée la Grèce continentale. Mais plutôt que de se lancer dans une campagne hasardeuse, Ptolémée choisit de rentrer en Égypte après avoir signé un traité avec Cassandre. Enfin en 307, Démétrios, le fils d'Antigone entre dans Athènes et chasse l'oligarque Démétrios de Phalère qui gouverne la cité au nom de Cassandre[19].

Les Diadoques deviennent rois

Fort de nombreux nouveaux succès, Antigone prend le titre de roi (basileus) en 306 av. J.-C., avec l’ambition de restaurer à son profit l’ancien empire d’Alexandre. Les autres Diadoques font de même afin d'assurer leur légitimité face à ce nouveau roi ; et Cassandre est proclamé roi ou roi des Macédoniens (basileus Makedonôn) en 305 (la portée de cette royauté — universelle ou limitée à la seule Macédoine — n'est pas claire, et peut-être intentionnellement équivoque)[20].

En 307, Cassandre reprend l'offensive en Grèce, afin de se réapproprier l'ensemble du territoire qu'il a partagé avec Polyperchon, tandis que Démétrios doit mettre fin au siège de Rhodes (305). Cassandre entreprend le siège d'Athènes et en 304, il parvient à repousser la Ligue étolienne et à occuper l'Attique ; mais cette victoire est de courte durée puisqu'il fait face à l'arrivée de Démétrios qui le repousse au nord des Thermopyles. Cassandre perd également Sicyone et Corinthe, les anciennes possessions de Polyperchon ; seule dans le Péloponnèse, la cité de Mantinée reste fidèle à Cassandre. En 302, Démétrios reconstitue avec son père la Ligue de Corinthe qu'il dirige principalement contre Cassandre, affirmant son ambition en Grèce continentale[21].

Seconde coalition contre Antigone

La montée en puissance de Démétrios suscite la crainte des Diadoques qui dès lors apportent leur soutien à Cassandre en formant une nouvelle coalition contre Antigone. Celle-ci regroupe alors Séleucos, Lysimaque, Ptolémée et Cassandre ; elle met fin aux ambitions impériales d'Antigone qui meurt durant la bataille d'Ipsos en 301 av. J.-C. Cette bataille est décisive puisqu'elle entraîne le démembrement définitif du royaume d'Alexandre. Les vainqueurs se partagent le royaume d'Antigone : Cassandre se maintient en Macédoine et en Grèce, Ptolémée obtient la Cœlé-Syrie, Lysimaque annexe une partie de l’Anatolie à son royaume ; Séleucos, le grand vainqueur de la bataille, obtient la partie orientale de la Syrie ; enfin, Démétrios, qui a survécu à la défaite d’Ipsos, se maintient à Mégare, à Corinthe et en Phénicie.

La mort de Cassandre

La grande coalition motivée par l’ambition impériale d’Antigone ne perdure pas. Ptolémée et Séleucos se disputent notamment la Cœlé-Syrie. Séleucos choisit alors de s’allier à Démétrios ; celui-ci, fort de cette nouvelle alliance, s’empare de la Cilicie, alors aux mains de Pleistarchos, un frère de Cassandre[22]. Cassandre en profite pour jouer le rôle de médiateur et offre la Cilicie à Démétrios en échange de l’assurance de ne pas le voir envahir la Grèce. Cet accord le renforce considérablement dans sa position de roi de Macédoine, mais Cassandre meurt d’un œdème peu de temps après, en 297 av. J.-C., alors qu’il vient de remporter une victoire contre les Galates. À sa mort, son fils Philippe IV lui succède brièvement. Ce sont donc ses deux autres fils, Antipater et Alexandre, qui se disputent une nouvelle fois le royaume dont Démétrios finit par hériter en 294, achevant l'histoire des Antipatrides.

Notes et références

Notes

- Plutarque (Alexandre, 74) écrit à propos du premier incident : « Alexandre, courroucé de cette irrévérence, le prit à deux mains par les cheveux, et lui frappa la tête contre la muraille ».

- Arrien juge ces hypothèses « indignes de l'histoire ».

- La reformation de la Ligue de Corinthe n'est pas attestée.

- Justin (XIV, 6) insiste sur la dignité de la reine lorsque lui est porté le coup fatal.

Références

- Heckel 2006, p. 153.

- Diodore, XVII, 118, 1-2 ; Quinte-Curce, X, 10, 14-18 ; Justin, XII, 13.

- Plutarque, Alexandre, 77, 1-3 ; Arrien, VII, 27, 1-2.

- Will 2003, p. 46.

- Will 2003, p. 49.

- Diodore, XVIII, 74, 3.

- Will 2003, p. 51-52.

- Justin, XIV, 4.

- Diodore, XIX, 52, 2-3.

- Will 2003, p. 52.

- Will 2003, p. 354-355.

- Will 1993, p. 356.

- Will 2003, p. 55.

- Will 1993, p. 454.

- Diodore, XIX, 105, 1.

- Will 2003, p. 62.

- Plutarque, Alexandre, 74.

- Will 2003, p. 65.

- Will 1993, p. 357.

- Will 2003, p. 75.

- Will 2003, p. 77-78.

- Will 1993, p. 359.

Annexes

Sources antiques

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVII-XX.

- Justin, Abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée [détail des éditions] [lire en ligne], XVI.

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Vie d'Alexandre, 74.

- Quinte-Curce, L'Histoire d'Alexandre le Grand [lire en ligne].

Bibliographie

- Olivier Battistini (dir.) et Pascal Charvet, Alexandre le Grand : Histoire et dictionnaire, Bouquins, , 1090 p. (ISBN 978-2-221-09784-7).

- Pierre Briant, Antigone le Borgne : Les débuts de sa carrière et les problèmes de l'Assemblée macédonienne, Belles Lettres, 1989 (2e édition, 397 p. (ISBN 978-2-251-60152-6 et 2-251-60152-X, lire en ligne).

- Paul Cloché, La dislocation d'un empire. Les premiers successeurs d'Alexandre le Grand (323-281/280 avant J-C), Paris, Payot, .

- Claire Préaux, Le Monde hellénistique : La Grèce et l'Orient de la mort d'Alexandre à la conquête romaine de la Grèce (323-146 avant J.-C.), t. 1 & 2, Presses Universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio. L'histoire et ses problèmes », (1re éd. 1978), 814 p. (ISBN 2-13-042619-0), p. 130-135, 184,406,413,450,463.

- Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique 323-, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 2-02-060387-X).

- Édouard Will, Le monde grec et l'Orient : Le monde hellénistique, t. 2, PUF, coll. « Peuples et Civilisations », (1re éd. 1975), 702 p. (ISBN 2-13-045482-8).

- (en) N. G. L. Hammond et F. Walbank, A History of Macedonia, vol. 3 : 336-167 B.C., Oxford, Clarendon Press, (ISBN 0198148151).

- (en) Waldemar Heckel, Who's who in the age of Alexander the Great : A prosopography of Alexander's empire, Oxford, Blackwell Publishing, , 336 p. (ISBN 978-1-4051-1210-9).