Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte

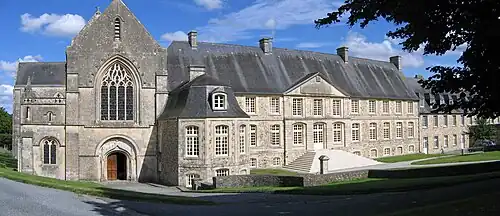

L'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte est un édifice catholique, fondé vers 1080, par Néel III de Saint-Sauveur, qui se dresse sur le territoire de la commune française de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le département de la Manche, en région Normandie. L'abbaye qui fut par trois fois détruite, en 1365-1375, en 1793-1832, en 1944, sera à chaque fois relevée de ses ruines.

| Type | |

|---|---|

| Fondation | |

| Religion | |

| Ordres religieux | |

| Patrimonialité | |

| Site web |

| Adresse |

|---|

| Coordonnées |

49° 22′ 56″ N, 1° 31′ 33″ O |

|---|

L'ancienne abbaye, ouverte toute l’année aux pèlerins et aux visiteurs, est partiellement protégée aux monuments historiques.

Localisation

L'abbaye est située, au sud-est, un peu à l'écart de Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans le département français de la Manche.

Historique

Jusqu'à la Révolution

C'est aux environs de l'année 1060[1], que Néel II, vicomte du Cotentin, établit à Saint-Sauveur, un monastère bénédictin. L’abbaye fut construite à partir de 1067[2] par les moines de l’abbaye de Jumièges. Le vicomte de Saint-Sauveur souhaitant remplacer le collège de clercs séculiers qui officiaient dans la chapelle de son château. L'abbaye est fondée vers 1080 par Néel III de Saint-Sauveur[3]. Aux environs de 1180, le premier moulin à vent y a été installé[4]. La consécration de l'abbatiale eut lieu « dans les premières années de la seconde moitié du XIIe siècle » par l'évêque Algare[2]. Toutefois, elle n'était pas encore terminée en 1198, lors du mariage de la fille de Raoul Tesson, Mathilde Tesson, avec Richard d'Harcourt[2]. La construction de l'abbatiale dura plus de trente ans et fut l'œuvre de trois familles : les Saint-Sauveur, La Roche-Tesson et les d'Harcourt[2].

Lors de la guerre de Cent Ans, Geoffroy d'Harcourt ayant légué son château de Saint-Sauveur-le-Vicomte aux Anglais, le capitaine des troupes anglaises, Jean Chandos, après avoir pillé l'abbaye de fond en comble, confisque ses biens, fait raser le chœur de l'abbatiale et se sert des pierres comme boulets, et y installe un poste[5], obligeant les moines à s’exiler. Les moines se réfugient pour parti à l'abbaye du Vœu de Cherbourg, et pour parti dans leurs possessions de Jersey[6] - [2]. Les abbés dans l'incapacité de payer leurs annates à Rome sont excommuniés. En 1375, l'amiral de France, Jean de Vienne, y installe des canons lors du siège du château de Saint-Sauveur[2], et se sert des pierres comme boulets[7]. Les religieux durent attendre 1422 pour revenir[2]. Les travaux de restauration sont entrepris après la bataille de Formigny et l'expulsion des anglais, avec l'élection en 1451 de l'abbé Jean Caillot[2]. Le chœur, arasé, est reconstruit au XVe siècle[2].

Mais une partie des bâtiments conventuels disparut, à cause du régime de la commende qui empêchait d’avoir les moyens d’en assurer un entretien suffisant.

Jacques Le Febvre du Quesnoy, évêque de Coutances et abbé de Saint-Sauveur, meurt à l'abbaye et est inhumé dans le chœur de l'abbatiale[2] - [note 1].

Un décret interdit les vœux monastiques le , le suivant, c'est au tour du port de l'habit religieux[2]. L’abbaye est vendue comme bien national le [2]. Le bailli Louis Hector Amédée Ango, grand-père de Barbey d'Aurevilly, pensait sauvegarder l'abbatiale en y transférant le service paroissial, mais il rencontra l'opposition du curé constitutionnel Nigault de Lecange[2]. L’église est achetée pour 8 525 livres le par Desmares, Marie Thion et Deshayes[2]. Elle sert de carrière de pierres par intermittences, les matériaux se vendant difficilement et à bas prix[2].

Au XIXe siècle

Gerville note qu'en 1825 « la démolition des bâtiments est avancée »[2]. En 1831, la démolition continue comme le mentionne l'antiquaire anglais Gally Knight[2]. Le mère Marie-Madeleine Postel achète à M. Estebé, contre la somme de 68 000 francs, l'enclos de l’abbaye, à l’exception de deux champs et de l'église abbatiale, propriété d'autres personnes, dont elle voulait faire la maison mère de la congrégation des Pauvres Filles de la Miséricorde des écoles chrétienne qu’elle avait fondée le , rue au Fourdray à Cherbourg. Il ne subsistait alors de l'abbaye que deux petites maisons basses, à gauche de l’église, ainsi que le porche d’entrée et la partie basse du bâtiment qui servit longtemps de cellier et de remise. Après avoir aménagé dès 1833, dans deux travées du côté sud, une chapelle, sœur Marie-Madeleine projeta de reconstruire l'église avec l'aide de l'architecte François Halley. Les travaux débutèrent vers la fin de 1839, et dès le mois d' la restauration du deuxième tiers de la nef sud était achevé, et en 1842, Halley terminait sa consolidation de clocher[8].

Le [9], le clocher s’effondre, à la suite d'une violente tempête, sur le transept et les premières travées du chœur. Nullement découragée, mère Marie-Madeleine Postel, malgré son grand âge, entreprend de reconstruire la totalité de l’édifice. Afin de financer ces travaux, elle envoie la sœur Placide Viel demander des subsides jusqu’auprès de la reine Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe Ier, roi des Français.

Les travaux de reconstruction reprirent et le , monseigneur Delamare, devenu évêque de Luçon, consacra le monument de soixante-six mètres de long, sous le nom de la Trinité et de Notre-Dame-de-la-Miséricorde[9], dix ans après la mort de son instigatrice. Dans le transept nord, ses reliques sont conservées, et dans la même chapelle se trouvent les reliques de la bienheureuse Placide Viel et celles de la bienheureuse Marthe Le Bouteiller. Le tombeau de sainte Marie-Madeleine Postel est une œuvre de François Halley.

Après la Seconde Guerre mondiale

Durant les combats de la Libération, en , l’abbaye est bombardée et incendiée. Sa restauration est assurée par les Services de la reconstruction et des monuments historiques, sous la direction de Yves-Marie Froidevaux.

Description

De son origine, l’église abbatiale, avec un clocher central à la croisée du transept, garde encore un mur latéral (mur sud) qui présente des arcades en plein cintre, surmontées d’un triforium. D’autres éléments peuvent encore se voir dans le transept nord, ainsi que des salles basses et la porte d'entrée[10].

L'église de style roman, dont la nef d'origine était à triple élévation[note 2], fut notamment reconstruite au XVe siècle à la suite de la guerre de Cent Ans, au XIXe siècle par François Halley, qui rétabli le côté gauche de la nef qui avait disparu[10] après sa mutilation pendant la Révolution, et après la Seconde Guerre mondiale. Elle conserve un chœur de style gothique flamboyant. Les vitraux qui ornent le chœur, l’abside, le transept et les verrières de la façade sont l'œuvre d'Adeline Bony-Hébert-Stevens.

Le logis abbatial date du XVIIIe siècle[1], et les bâtiments conventuels modernes voisinent avec les anciens.

Une petite maison, appelée la Gloriette, conserve les souvenirs de sainte Marie-Madeleine Postel, à l’endroit où se trouvait la bibliothèque du temps des moines bénédictins, et où la sainte vécut entre 1832 et 1846.

Vue de l’abbaye.

Vue de l’abbaye. Le porche de l’église abbatiale.

Le porche de l’église abbatiale. La nef.

La nef. Tombeau de Marie-Madeleine Postel par Halley.

Tombeau de Marie-Madeleine Postel par Halley.

Protection aux monument historique

Au titre des monuments historiques[13] :

- l'église est classée par liste de 1840 ;

- les façades et toitures du bâtiment dit Maison mère, de celui nommé la Floriette (situé à la jonction de la Maison mère et de l’église) , de la chapelle de l'abbé à l'Est sont inscrites par arrêté du .

Mobilier

L'église abrite un maître autel en bois sculpté, du XVIe siècle[1], dont les panneaux représentent les scènes de la nativité provenant de Coutances, ainsi qu'une chaire, œuvre inachevée de Halley qui sera déplacée lors de la restauration de l'édifice à la suite des dommages de . Elle se trouve actuellement au bas de la nef latérale nord, à gauche en entrant.

Armes de l'abbaye

Écartelé au 1er d'azur à trois fleurs de lys d'or, au 2e de gueules à trois léopards d'or, au 3e de gueules à trois tourelles d'or, au 4e palé d'argent et d'azur[14].

Terriers, propriétés, revenus, dépendances

Bailliage avec haute, moyenne et basse justice ; siège d'un doyenné regroupant quatorze paroisses ; droit de présentation dans dix-neuf cure ; possession en 1665 de huit prieurés :

- Notre-Dame de Selsouëf. Fondé en 1080 par Létice de Saint-Sauveur, à 2 km de l'abbaye ;

- Saint-Pierre de la Luthumière ou Saint-Jouvin. Fondé en 1106 par Adam de Bruis, à Brix ;

- Saint-Michel de Clitourps. En 1120, Simon donna le manoir de Torgistorps qui devint prieuré ;

- Notre-Dame de la Couperie, à La Colombe. Fondé en 1188 par Raoul Tesson ;

- Sainte-Croix de Virandeville. Fondé en 1197 par Roger de Teurthéville ;

- Estoublon, à Bricquebosq ;

- Bonne-Nuit, à Jersey ;

- Lecq, à Jersey.

L'abbaye tirait profit des foires annuelles dont elle est à l'origine, notamment des quatre des Pieux, de celle de Lessay ou encore de Montebourg[15].

L'abbaye reçut de nombreuses donations. On peut citer celle de Guillaume de Barneville, à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle, consistant en la grève de Barneville et la grève du Tot[16].

Abbés et mères supérieures

{{boîte déroulante

|titre=Liste des abbés et mères supérieures: |contenu=

- Bénigne, moine de Jumièges, 1er abbé de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

- Ancelin

- -1147 : Ansfroi ou Onsfroy, disciple de Robert de Tombelaine, abbé de Saint-Vigor de Bayeux.

- 1147-après 1168 : Hugues Ier, moine du Mont-Saint-Michel.

- Guillaume Ier

- 1173- : Roger Ier de Salmonville

- Hugues II

- Robert de Veules appelé aussi Robuste de Viroles.

- Onfroy II

- 1250- : Pierre Ier, 10e abbé.

- 1266- : Guillaume II

- Thomas Ier

- -après 1298 : Jean Ier de Condren

- 1299-1305 : Thomas II d’Aubigny ou d’Aubigné, procureur de l’abbaye.

- Thomas III

- -1322 : Nicolas Ier du Jardin

- 1322-1362 : Pierre II Morice

- 1362-1376 : Pierre III Langlois

- 1376-1390 : Thomas IV du Bigard

- -1394 : Denis Loquet, 20e abbé.

- -vers 1422 : Michel de la Hougue

- 1429-1439 : Guillaume III Le Révérend, député au Concile de Bâle en 1435.

- 1440-1444 : Étienne de Hauquet

- 1444-1451 : Louis Ier Hermon ou Hervieu

- 1451-1470 : Jean II Caillot

- -1471 : Jacques Ier Caillot

Abbaye sous commende.

- 1472-1473 : Reginald ou Renaud de Bourbon, évêque de Laon. Après s’être démis, il devint archevêque de Narbonne[note 3].

- 1473- : Guy Lauvet ou Lauret, protonotaire apostolique.

- Hyacinthe Chamillard

- 1483- : Guillaume IV de Saint-Félix, 30e abbé. Il assiste aux États Généraux de Normandie en 1485.

- 1486-1505 : Rodolphe ou Raoul Boniface, moine puis évêque de Carpentras.

- -1514 : Jacques II Mahieu

- -1517 : Jacques III Langlois, élu par les moines.

- 1522-1529 : {{|Guillaume V}} Troussey, moine de l’abbaye, dernier abbé régulier.

- 1529-1548 : Charles Ier Panyot, abbé commendataire.

- -1557 : Jean III Le Gruyer, doyen du chapitre de Troyes. Il se retire de ses fonctions.

- 1557-1573 : Jacques IV de Grimouville

- 1576- : Jacques IV du Cerceau

- -1628 : Louis II de Nogaret, archevêque de Toulouse, cardinal.

- 1628- : Charles II de Montchal, 40e abbé. Précepteur de Louis de Nogaret, archevêque de Toulouse, Il enleva les manuscrits de l'abbaye pour enrichir sa propre bibliothèque. Il se résigna au profit de son neveu.

- Charles III de Ruolz, docteur de la Sorbonne, conseiller aumônier ordinaire du roi, neveu de Charles de Montchal.

- vers 1653-1683 : Jean IV d’Orange des Roches

- 1684-1740 : Simon Cuvier de la Bussière, chanoine de Prémery. Il reconstitua les archives de l’abbaye.

- 1740-1743 : Louis III Auguste ou Louis François de Rohan-Chabot[note 4].

- 1743-1764 : Jacques VI Le Fèvre du Quesnoy, chanoine de Coutances, archidiacre de Léonor II de Matignon (évêque de Coutances) puis évêque de Coutances. Mort le , il est inhumé dans le chœur de l’église abbatiale. Il sera plus tard transféré dans l’église paroissiale de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

- De Choiseul

- 1766-1790 : Aymar Claude de Nicolaï, 47e et dernier abbé de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Chanoine de Paris, vicaire général de Verdun et Reims, évêque de Béziers.

Congrégation des Sœurs des Écoles chrétiennes de la Miséricorde

- 1832 : sainte Marie-Madeleine Postel

- 1846 : bienheureuse Placide Viel

- 1877 : ...

- 1??? : Aline de La Croix

...

- 2002 : Cécile Banse

}}

Notes et références

Notes

- Ses cendres sont déplacées en 1810, sur décision de l'évêque Dupont de Poursat, dans la chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul de l'église paroissiale.

- L'abbatiale (1100-1165) reprenait le plan bénédictin adopté à Bernay avec la nef à trois élévations : arcades, tribunes et fenêtres hautes[11] ; la tribune ne présentant qu'une rangée d'arcatures aveugles[12].

- Fils naturel de Charles Ier, duc de Bourbon et d’Auvergne, il eut deux enfants dont Charles, évêque de Clermont de 1489 à 1504.

- Il est le fils de Louis Bretagne de Rohan-Chabot, prince de Léon, duc et pair de France, mort en 1738, et de Françoise de Roquelaure, morte en 1741. Il est le frère d’Armande de Rohan-Chabot, prieure perpétuelle de Notre-Dame du Bon-Secours.

Références

- Norbert Girard et Maurice Lecœur, Trésors du Cotentin : Architecture civile & art religieux, Mayenne, Éditions Isoète, , 296 p. (ISBN 978-2-913920-38-5), p. 182.

- Pierre Leberruyer, L'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) (des origines à nos jours), Coutances: Éditions Notre-Dame, 1959, 36 p.

- Florence Delacampagne, « Seigneurs, fiefs et mottes du Cotentin (Xe – XIIe siècle) : Étude historique et topographique », dans Archéologie médiévale, t. 12, (lire en ligne sur Persée.), p. 179

- La vie quotidienne des religieux au Moyen Âge - Léo Moulin - 1981.

- Maurice Lecœur, Le Moyen Âge dans le Cotentin : Histoire & Vestiges, Isoète, , 141 p. (ISBN 978-2-9139-2072-9), p. 31.

- Bernard Beck (photogr. Bernard Pagnon), Quand les Normands bâtissaient les églises : 15 siècles de vie des hommes, d'histoire et d'architecture religieuse dans la Manche, Coutances, Éditions OCEP, , 204 p. (ISBN 2-7134-0053-8), p. 52.

- Bernard Beck, Châteaux forts de Normandie, Rennes, Ouest-France, , 158 p. (ISBN 2-85882-479-7), p. 139.

- Barfleur, son église : leur histoire, Les Amis de l'église de Barfleur, , 159 p. (ISBN 978-2957499304), p. 140.

- Barfleur, son église 2020, p. 141.

- Georges Bernage, « Saint-Sauveur-le-Vicomte », dans La Normandie médiévale : 10 itinéraires, Éditions Heimdal, coll. « La France Médiévale », , 174 p. (ISBN 2-902171-18-8), p. 33.

- Beck 1981, p. 88.

- Beck 1981, p. 89.

- « Ancienne abbaye Sainte-Madeleine-Postel », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Armes de l'abbaye, p. 230.

- Lecœur 2007, p. 53.

- Jean Barros, Le canton de Barneville-Carteret (Côte des Isles) : Le patrimoine, t. 1, Valognes, Éditions de la Côte des Isles, , 391 p. (ISBN 2-9505339-1-4), p. 33.

Voir aussi

Bibliographie

- Monographie - Guide du pèlerin de l’Abbaye de Saint-Sauveur-Le-Vicomte.

- Pierre Le berruyer, L'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) (des origines à nos jours), Éditions Notre-Dame, Coutances, 1959, 36 p.

- Auguste Lerosey, Histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-Sauveur-le-Vicomte, C. Paillart, Abbeville, 1894.

- Frère Albert-Bruno, « L'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte », Études normandes, 1971, no 239, 20 p.