Île Perrot

L'île Perrot est une île de l'archipel d'Hochelaga, à l'ouest de Montréal au Québec, qui comprend quatre municipalités. Elle fait partie de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.

| Île Perrot | ||||

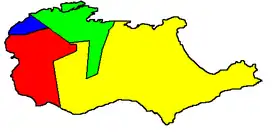

L'Île Perrot, découpée par municipalités : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Terrasse-Vaudreuil Pincourt Ville de l'Île-Perrot | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Archipel | Archipel d'Hochelaga | |||

| Coordonnées | 45° 21′ 01″ N, 73° 54′ 09″ O | |||

| Administration | ||||

| Province | ||||

| Région | Montérégie | |||

| Municipalité régionale de comté | Vaudreuil-Soulanges | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Perrotois, e | |||

| Autres informations | ||||

| Géolocalisation sur la carte : région métropolitaine de Montréal

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Canada

| ||||

Géographie

L'île couvre une superficie d'environ 42 km2. Elle s'étend sur environ 11 km, entre la Pointe-du-Moulin et Terrasse-Vaudreuil, et 5,5 km, dans sa partie la plus large, du nord au sud. Le point le plus haut de l'île s'élève à environ 60 m au-dessus de la mer. L'île était, jusqu'à récemment, encore très boisée. Une grande partie de son territoire est protégée par le zonage agricole. L'île Perrot n'échappe pas à la croissance démographique fulgurante qui caractérise la région de Vaudreuil-Soulanges : son développement urbain s'est intensifié rapidement à partir des années 2000.

L'île Perrot est située en un lieu bien particulier, à l'embouchure de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, entre le lac Saint-Louis et le lac des Deux Montagnes. Elle est donc baignée de part et d'autre par la rivière des Outaouais. Du côté du lac Saint-Louis, il y a, entre autres lieux, une baie appelée la Grande Anse, où la voile est un sport très pratiqué durant l'été. La pêche sur glace est très populaire durant l'hiver, notamment du côté sud, dans l'anse au Sable. L'île Perrot est entourée de plusieurs îles. Au nord-est : les îles Dowker, Madore et D'Aoust, formant les îles Sainte-Geneviève ; au nord : les îles Claude et Bellevue (sous le pont Galipeault) ; à l'ouest, dans la baie de Vaudreuil, les îles Lamontagne, aux Chèvres, aux Plaines, Cousineau, Hog, Avelle, Ham, Wight, Rainville, Sunset et Béique ; et au sud, l'île aux Pins, entre Pincourt et Dorion.

Urbanisme

Deux ponts relient l'île aux villes voisines, les deux chevauchant la rivière des Outaouais, l'un au nord et l'autre au sud. Le pont Galipeault mène à Sainte-Anne-de-Bellevue dans l'île de Montréal, et le pont Taschereau, à Vaudreuil-Dorion. Ces deux ponts permettent le franchissement de la rivière par l'autoroute 20. D'ailleurs, l'île Perrot et Vaudreuil-Dorion sont les seuls lieux au Québec où l'autoroute 20 a le statut de boulevard et, conséquemment, permet également l'accès à un autre type de véhicule : le cyclomoteur (mobylette).

L'île compte cinq artères principales, en plus de l'autoroute 20 qui la traverse du nord au sud, dans sa partie plus à l'ouest, reliant ainsi l'île de Montréal à Vaudreuil-Dorion, à proximité de la voie ferrée. Ce sont :

- Le boulevard Perrot, appelé chemin Duhamel à Pincourt, il fait le tour de l'île.

- Le boulevard Don-Quichotte traverse l'île d'est en ouest, entre la Pointe-du-Moulin et l'autoroute 20.

- Le boulevard Saint-Joseph traverse l'île du nord au sud et croise le boulevard Don-Quichotte ;

- Le boulevard Cardinal-Léger, artère principale de Pincourt, entre le chemin Duhamel et l'autoroute 20.

- Le Grand Boulevard (portant le nom de 5e avenue à Pincourt) relie la Ville de L'Île-Perrot à Pincourt.

En 2007, la ville de Pincourt a décidé d'incorporer à son budget un système d'autobus de ville, ces minibus sillonnent les artères principales. Maintenant, Exo La Presqu'Île exploite un réseau dans toute l'île, ainsi qu'à Hudson, Rigaud, Saint-Lazare et Vaudreuil-Dorion. On y trouve deux gares de la ligne de train Exo 1, qui relie Hudson à Montréal, dont le trajet longe l'autoroute 20, vis-à-vis Pincourt et Ville de L'Île-Perrot.

Histoire

Amérindiens

Les premières populations sur l'île firent leur apparition il y a plus de 4000 ans. Celles-ci s'étendent sur les périodes de l'Archaïque Laurentien (entre -4000 et -1000) et le Sylvicole (entre -400 et 1534). Ces premiers chasseurs-cueilleurs et pêcheurs étaient nomades. Ils furent suivis par des peuples du sylvicole moyen qui maîtrisaient quelque peu l'horticulture et la poterie. Néanmoins, on a trouvé nombre d'artefacts du Sylvicole supérieur (entre l'an 1000 et 1534), période avancée, qui démontrent une meilleure maîtrise de la poterie et l'adoption de l'agriculture. Des maisons de plus en plus vastes et des sites d'entreposages sont délimités. Le mode de vie est plus villageois qu'auparavant. Les fouilles ont permis aux archéologues de rattacher ces découvertes à deux traditions culturelles : la culture Owasco (1000 à 1300 apr. J.-C.) et la culture des Iroquoiens du Saint-Laurent (1300 à 1600 apr. J.-C.).

Seigneurie de l'Île-Perrot

En 1642, arrive à Montréal la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. L'île est propriété de Jean de Lauzon, conseiller du roi et directeur des finances. Elle est concédée à la Société de Notre-Dame afin d'évangéliser, d'« y assembler un peuple composé de Français et de sauvages, qui seront convertis pour les rendre sédentaires, les former à cultiver les arts mécaniques de la terre, les unir sous une même discipline dans les exercices de la vie chrétienne… ». Aux yeux des fondateurs, Jérôme Le Royer, sieur de La Dauversière et Jean-Jacques Olier, l'île de Montréal se voyait être « comme étant le lieu le plus propre du pays afin d’y établir une mission et recevoir les sauvages ». D'après certains critiques, tels le gouverneur Montmagny, l'absurdité du projet était telle « qu’il ne pouvait mieux se nommer que la folle entreprise… ». Le projet perdura une vingtaine d'années. Vu l'indépendance des dirigeants, l'île de Montréal était vraiment un fief indépendant à l'intérieur du pays ; les premiers arrivant de France poursuivaient un dessein d'évangélisation qui minait les relations avec les autochtones, à une époque où les guerres ouvertes entre puissances coloniales et peuples locaux étaient réalité quotidienne.

Située à l'ouest de l'île de Montréal, l'île qui prit le nom de Perrot fut concédée le à François-Marie Perrot, capitaine du régiment de Picardie et gouverneur de Montréal, par l'intendant Jean Talon, l'oncle de sa femme, peu avant le départ de ce dernier pour la France. En 1684, Perrot vend la seigneurie à Charles LeMoyne (notaire Basset). Le , les héritiers LeMoyne revendent la seigneurie à Joseph Trottier dit Desruisseaux pour la somme de 3500 livres (notaire Rimbaud). Au décès de Joseph Trottier survenu vers 1713-1714 à la rivière aux Renards, dans la région de Détroit, sa femme Françoise Cuillerier lui succède jusqu'en 1751 alors que son gendre, Jean-Baptiste Leduc rachète la seigneurie vendue à la criée pour la somme de 10 000 livres. Leduc demeure seigneur de l'île jusqu'en 1785, année du rachat de la seigneurie par le marchand Thomas Dennis.

Politique

L'île comprend quatre municipalités : L'Île-Perrot, incluant l'Île Claude, au nord de l'Île Perrot ; Pincourt, incluant l'île aux Pins, au sud ; Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, incluant les îles Sainte-Geneviève, au nord-est de l'île ; Terrasse-Vaudreuil. La Régie des équipements en loisir de l’Île-Perrot (RELIP), constituée en 2012, a pour mandat d’étudier les besoins des habitants des quatre municipalités de l’île Perrot en matière d’équipements sportifs, culturels et communautaires afin d’initier des projets bénéfiques à l’ensemble des collectivités locales de l’île[1] - [2].

Population

Les habitants de l'île s'appellent les Perrotois et Perrotoise, comme les résidents de la ville de L'Île-Perrot[3]. L'île compte actuellement 38 302 habitants en date de l'année 2014, la population de l’Île Perrot est majoritairement francophone, bien que la croissance récente a vu une augmentation importante de la population anglophone. Pincourt est la seule municipalité officiellement bilingue sur le territoire de l’Île Perrot.

Culture

L'île Perrot offre un mélange bien particulier de développement urbain et de grands espaces agricoles, puisqu'une grande partie de son territoire est protégée par un zonage agricole. Elle offre de magnifiques points de vue sur l'île de Montréal, Beauharnois, Sainte-Anne-de-Bellevue et Vaudreuil. Elle est à la fois isolée de la région de Vaudreuil-Soulanges (en Montérégie), mais aussi de l'île de Montréal. On peut par exemple y noter :

- Le code téléphonique régional 514 (seule région en Montérégie à le posséder) ;

- L'île est un lieu de prédilection pour les promenades à vélo.

- La pratique de la pêche sur glace (l'île est un lieu de prédilection pour cette activité)

- Les fêtes municipales

- Le lieu historique de la Pointe-du-Moulin (parc historique et réserve faunique propriété de la Sodec)

- L'ensemble patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal, dont le cimetière en paliers offre un point de vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.

- Une chanson du groupe québécois Beau Dommage mentionne l’Île Perrot dans la chanson « Motel Mon repos ».

Certains édifices ont un caractère patrimonial :

- Le moulin à vent érigé en 1707-1708 et l'ancienne maison du meunier) à Pointe-du-Moulin ; l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal (1773-1774) et le presbytère (1780) ;

- À l'extrémité nord du boulevard Saint-Joseph se trouve également une reconstitution du moulin à vent de Vaudreuil, édifice reconstruit sous la direction du lieutenant-colonel Roger Maillet, autrefois propriétaire du Petit Journal ;

- Le village de Notre-Dame-de-l'Île Perrot compte plusieurs maisons à caractère patrimonial ;

- L'église Sainte-Jeanne de Chantal, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, a été construite en 1773-1774 ; elle est classée monument historique depuis 1961. Le presbytère date de 1780. Une chapelle souvenir, adjacente à l'église, érigée en 1953 rappelle la première chapelle construite en 1740 à la Pointe-du- Moulin, sous l'égide de la seigneuresse Françoise Cuillerier (veuve de Tottier dit Desruisseaux). L'église renferme plusieurs œuvres anciennes dont une toile datant de 1789-90.

La Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot, créée en 2008, numérise les archives relatives à l'île, notamment celles de la paroisse de Sainte-Jeanne-de-Chantal[5]. Les citoyens de L'Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et de Pincourt bénéficient du réseau BiblioPerrot qui leur permet d'avoir accès aux 100 000 documents des bibliothèques des trois municipalités[6].

Notes et références

- Christopher C. Jacques, « RELIP : encore des oppositions », Première Édition, vol. 28, no 20, , p. 4 (lire en ligne).

- (en) John Jantak, « NDIP announces a new sports centre while Pincourt hopes to revive abandoned facility », Your Local Journal, vol. 11, no 49, , p. 3

- >Christopher C. Jacques, « L’Île-Perrot : plus que l’histoire d’un seul homme », L’Étoile, vol. 46, no 9, , p. 10 (lire en ligne)

- Christopher C. Jacques, « L'AGAIP a 25 ans », L'Étoile, vol. 46, no 36, , p. 9 (lire en ligne).

- Christopher C. Jacques, « Rendre l'histoire accessible », Première Édition, vol. 28, no 36, , p. 7 (lire en ligne).

- Stéphanie Lacroix, « Création du réseau BiblioPerrot : Un nouveau chapitre s'amorce », L'Étoile, vol. 46, no 37, , p. 41 (lire en ligne).