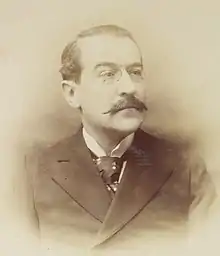

Émile Picard

Charles Émile Picard, né le à Paris[1] et mort le [1] à Paris 6e[2], est un mathématicien français, spécialiste de l'analyse mathématique. Il a laissé son nom à une méthode itérative de résolution des équations intégrales.

| Fauteuil 1 de l'Académie française | |

|---|---|

| - | |

| Président Bureau des longitudes | |

| - | |

| Président Académie des sciences | |

| - | |

| Président de la Société mathématique de France | |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 85 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Charles Émile Picard |

| Nationalité | |

| Formation |

Lycée Michelet (- Lycée Henri-IV (- École normale supérieure (doctorat) (- |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de |

Académie des sciences de Turin () Académie américaine des sciences () Académie française (- Académie hongroise des sciences Académie internationale d'histoire des sciences Académie des sciences de Russie Académie américaine des arts et des sciences Académie nationale des sciences Académie pontificale des sciences Ligue de la patrie française Académie des sciences Académie royale des sciences de Prusse Académie des sciences de l'URSS (en) Académie des sciences de Saint-Pétersbourg Royal Society |

| Directeurs de thèse | |

| Distinctions |

Biographie

Fils d'un directeur de fabrique de soie à Vauxbuin, près de Soissons, ayant un magasin à Paris rue du Faubourg-Saint-Denis, il fait ses études classiques au lycée de Vanves de 1864 à 1868, puis au lycée Napoléon de 1868 à 1874 où il a comme professeur de physique, Joseph Charles d'Almeida à qui on doit la première réalisation de l'illusion du relief au moyen des anaglyphes[3]. Il perd son père durant son année de rhétorique (première) en 1872 à la suite du siège de Paris. Il obtient cette année-là le baccalauréat ès lettres puis l'année suivante le baccalauréat ès sciences.

Il suit ensuite les cours de mathématiques spéciales au lycée Henri IV[4] et est reçu deuxième au concours d'entrée de l'École polytechnique et premier à celui de l'École normale supérieure en 1874. Après quelques tergiversations, il opte pour cette dernière. Étudiant à la faculté des sciences de Paris, il y obtient les licences ès sciences mathématiques et ès sciences physiques puis le doctorat ès sciences mathématiques avec une première thèse sur l’application de la théorie des complexes linéaires à l'étude des surfaces et courbes gauches soutenu en 1877 alors qu'il n'a pas 21 ans.

La même année il est premier lauréat du concours d’agrégation de mathématiques. Il devient ainsi agrégé-préparateur durant un an (1877-1878) à l'École normale supérieure puis en 1878 chargé de conférences à la faculté des sciences de Paris. Il est ensuite chargé du cours de calcul différentiel et intégral à la faculté des sciences de Toulouse (1879-1881).

En , il épouse Marie, fille de son professeur Charles Hermite et à l'automne de la même année il revient à Paris pour suppléer Jean-Claude Bouquet dans la chaire de mécanique physique et expérimentale de la faculté des sciences[5]. Deux[6]de leurs cinq enfants meurent pendant la Première Guerre mondiale[7], et son fils cadet, Henry, décède en 1924 des suites d'une maladie contractée pendant la Grande Guerre[8].

Carrière

En , il est chargé à la faculté des sciences de Paris du cours de la chaire de calcul différentiel à la suite de la mort de Jean-Claude Bouquet[9], et en devient le titulaire en août de l'année suivante lorsqu'il atteint l'âge légal de 30 ans. En 1897 il prend celle d'analyse supérieure et d'algèbre supérieure à la retraite de son beau-père, chaire qu'il occupe 34 ans jusqu'à sa mise à la retraite en 1931. Il exerce aussi à l'École centrale des arts et manufactures, de à , formant à la mécanique plus de dix mille ingénieurs, et de 1883 à 1885 à l'École normale supérieure en tant que chargé de conférences de mécanique et d'astronomie.

À l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, il écrit un rapport général sur les sciences du point de vue général et philosophique contenant une analyse du rapport entre la Mécanique et l’Énergétique qui, au moment de la découverte des quanta par Max Planck, énonce les limites de l'énergétisme[10].

En 1922, il tente une première fois d'entrer à l'Académie française pour remplacer Émile Boutroux, mais n'obtient que trois voix[1]. Sa seconde tentative en 1924 est une réussite puisqu'il est élu le pour succéder à Charles de Freycinet, battant Pierre Mille au deuxième tour par 17 voix contre 11[1]. Son discours de réception est prononcé par Marcel Prévost[1].

Au sein de l'Académie des Sciences, Émile Picard fit la lecture de La vie et l'œuvre de Gabriel Lippman (membre de la Section de Physique Générale) dans la séance publique annuelle du . Dans cette lecture, il évoque l'influence de Joseph-Charles d'Almeida sur Lippmann pour entrer à l'École normale supérieure en 1868[11] et lui donner le goût des sciences physiques.

Émile Picard se fait rapidement un nom dans le cercle des mathématiciens, prouvant un théorème difficile qui porte son nom. Ce travail sur les singularités des fonctions holomorphes, complété plus tard par Gaston Julia, lui vaut une première nomination pour devenir membre de l'Académie des sciences, élection reportée en 1889 en raison de son jeune âge. Il fut secrétaire perpétuel de cette académie de 1917 jusqu'à sa mort en 1941.

Famille / descendance

Son épouse Marie, fille de Charles Hermite (1822-1901), lui-même mathématicien, décède en 1945.

Sa fille aînée, Louise Picard (1882-1970), épouse le physicien Louis Dunoyer de Ségonzac (1880-1963) d'où deux fils : Bernard (1908-1979) et Jean-Michel (1913-2008), et postérité[12].

Jean-Michel Dunoyer de Ségonzac, professeur, se marie à Guillemette de Chauveau-Ducos, descendante directe de Théodore Ducos (1801-1855), armateur et ministre de la Marine et des Colonies sous Napoléon III.

Héritage

- Petit théorème de Picard : toute fonction entière non constante prend chaque valeur une fois au moins, avec au plus une exception.

- Grand théorème de Picard : toute fonction holomorphe ayant une singularité essentielle prend chaque valeur une infinité de fois sur tout voisinage de cette singularité, avec au plus une exception.

- Les travaux très innovants de Picard ouvrirent la voie à de nouvelles recherches. Il fut le premier à utiliser le théorème du point fixe de Banach dans une méthode d'approximations successives de solutions d'équations différentielles ou d'équations aux dérivées partielles. On lui doit également des travaux en géométrie algébrique et des recherches appliquées sur l'élasticité et sur la chaleur. Son Traité d'analyse constitua longtemps une référence, mais Picard fut aussi philosophe et historien des sciences.

- La médaille Émile Picard, financée par la Fondation Émile Picard, est décernée tous les six ans à un mathématicien choisi par l'Académie des sciences.

Honneurs et distinctions

- Président du congrès international des mathématiciens

Grand-croix de la Légion d'honneur

Grand-croix de la Légion d'honneur- Secrétaire perpétuel pour les sciences mathématiques à l'Académie des sciences élu en 1917

Grand-croix de l'ordre de Sant'Iago de l'Épée en 1921

Grand-croix de l'ordre de Sant'Iago de l'Épée en 1921- Lauréat de la médaille d'or Mittag-Leffler en 1937

- Membre de l'Académie française élu le et reçu le par Marcel Prévost[13]

- Docteur honoris causa de cinq universités[1].

Œuvres mathématiques

- Notice sur les travaux scientifiques, Gauthier-Villars, Paris, 1889, texte en ligne disponible sur IRIS

- Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes (avec Georges Simart), Gauthier-Villars, t. 1 (1897), t. 2 (1906). Réimpression corrigée en un volume par Chelsea Publishing Co., Bronx, N.Y., 1971

- Traité d'analyse (1905, en 3 vol.), Éditions Gauthier-Villars (réédition Jacques Gabay, Sceaux, 1991)

- Leçons sur quelques équations fonctionnelles avec des applications à divers problèmes d'analyse et de physique mathématique, Gauthier-Villars, Paris, 1950

- Leçons sur quelques types simples d'équations aux dérivées partielles avec des applications à la physique mathématique, Gauthier-Villars, Paris, 1950

Notes et références

- « Émile PICARD | Académie française », sur www.academie-francaise.fr (consulté le )

- Son acte de décès (n°1189) dans les registres de décès du 6e arrondissement de Paris pour l'année 1941.

- Institut de France - Académie des Sciences - La Vie et L'œuvre de Gabriel Lippmann (membre de la section de physique générale) - Lecture faite dans la Séance Publique Annuelle du 14 décembre 1931 par M. Emile Picard (Secrétaire Perpétuel)

- D'après « Liste des lauréats du concours général des lycées et collèges de Paris et de Versailles pour l'année 1874 », Bull. adm. de l'instruction publique, vol. 17, no 340, , p. 615-629 (lire en ligne) ; il obtient un accessit au concours général de physique.

- Celui-ci suppléait alors Joseph-Alfred Serret dans la chaire de calcul différentiel et intégral.

- « Généalogie de Emile PICARD », sur Geneanet (consulté le ).

- Son fils aîné, Charles, lauréat du concours d'inspecteur des finances en 1912, est mort pour la France, à Crouy, le 15 janvier 1915. Sa fille Madeleine meurt en 1916

- Voir Institut - Académie des sciences : "La vie et l’œuvre d’Émile Picard, par le duc Louis de Broglie, 21 décembre 1942 sur https://www.academie-sciences.fr/pdf/dossiers/Picard/Picard_pdf/Broglie_Picard.pdf

- Jean-Claude Bouquet était devenu titulaire de la chaire à la mort de Serret en mars 1885 mais meurt 7 mois plus tard.

- Emile Picard, Quelques réflexions sur la mécanique, suivies d'une première leçon de dynamique, Gauthier-Villars, Paris 1902, notamment p. 31 (lire en ligne).

- Institut de France - Académie des Sciences - La vie et l'œuvre de Gabriel Lippmann - Lecture faite dans la séance publique annuelle du 14 décembre 1931 par Mr Emile Picard (secrétaire perpétuel).

- « Généalogie de Jean Michel DUNOYER DE SEGONZAC », sur Geneanet (consulté le ).

- « Réponse au discours de réception de Émile Picard | Académie française », sur www.academie-francaise.fr (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Groupe de Picard

- Théorie de Picard-Vessiot (en)

- Laboratoire Émile Picard

- Théorèmes de Picard

- Médaille Émile Picard

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Publications d'Émile Picard : sur Numdam ; sur Archive.

- Académie des sciences, site officiel, page sur l'œuvre de Picard