Visite de Guillaume II en Suisse

La visite de l'empereur d'Allemagne Guillaume II en Suisse a lieu du 3 au 6 septembre 1912. Celle-ci a officiellement pour but de permettre au Kaiser d'observer les manœuvres du 3e corps d'armée de l'Armée suisse, mais, du fait de la guerre qui s'annonce, les objectifs officieux de chaque acteur sont plus étendus. Pour l'Allemagne, il s'agit de s'assurer que la Confédération conserve sa politique de neutralité et que son dispositif militaire est apte à repousser d'éventuelles incursions, notamment françaises. Pour les dirigeants suisses, l'objectif est de maintenir des relations amicales et équilibrées avec les quatre grandes puissances qui entourent le pays. De plus, cette visite permet, dans une certaine mesure, de se rendre compte de l'imbrication des économies suisses et allemandes et met en perspective les divisions qui secouent alors le pays.

Visite

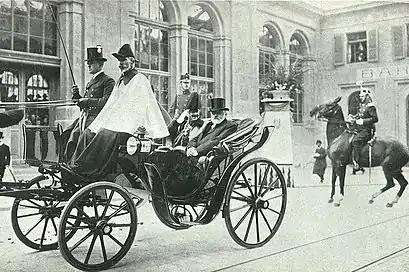

L'Empereur franchit la frontière suisse le mardi . Il fait une brève halte à Bâle où il rencontre des cadres du personnel diplomatique allemand en Suisse, le directeur des CFF et le directeur du conservatoire. Il se rend ensuite à Zurich où il est accueilli sous les vivats de la foule. Le mercredi 4, il quitte Zurich et se rend à Wil pour assister aux manœuvres militaires accompagné du président de la Confédération et du Conseiller fédéral Arthur Hoffmann responsable du Département militaire fédéral. Ils vont ensuite à Frauenfeld pour visiter la chartreuse d'Ittingen et retournent à Zurich où une réception est donnée en l’honneur de l’empereur. Ce dernier passe sa soirée autour d'un repas en compagnie du Commandant de corps Ulrich Wille. Le jeudi 5 septembre, Guillaume II retourne à Wil et y observe à nouveau les manœuvres militaires. Il part pour Berne en fin de matinée où il rencontre le Conseil fédéral in corpore. Le vendredi 6 septembre, l’empereur se rend à Zurich. Il y visite le Musée national, puis s’entretient avec le commandant de corps Wille. Il retourne ensuite à Berne où il est encore une fois très bien accueilli par la population. Il visite le Palais fédéral, la cathédrale Saint-Vincent, se rend à la fosse aux ours, puis est reçu par le corps diplomatique allemand. Il termine sa journée par un dîner officiel auquel le Conseil fédéral, et autres officiels, sont présents. La visite se termine le samedi 7 septembre. Guillaume II repasse la frontière à Schaffhouse où les honneurs militaires lui sont rendus.

Sur le plan politique

À la fin du XIXe siècle, la Suisse devient une position clé au cœur d’une Europe qui fourbit ses armes. Dans ce contexte, les grandes puissances cherchent à s’assurer des intentions de leurs voisins. Pour ce faire, les dirigeants étrangers viennent en visite officielle et sondent les intentions des dirigeants suisses, quand ils n’essaient pas de s’attirer leurs bonnes grâces. Ainsi, après la visite en 1910 du président français Armand Fallières, c’est l’empereur Guillaume II qui se rend en Suisse, en 1912. Celui-ci vient officiellement observer les manœuvres de l’armée suisse mais ses véritables objectifs sont, entre autres, liés à la guerre qui approche.

La Suisse au tournant des XIXe et XXe siècles : la politique de neutralité face à la montée des impérialismes

Le 20 mars 1815, au Congrès de Vienne, les grandes puissances européennes adoptent une déclaration qui fait de la Suisse un État neutre. Cette neutralité perpétuelle se base sur différents principes : la reconnaissance de ce statut par les nations étrangères, la garantie de l’intégrité et de l’inviolabilité du territoire suisse, la possibilité de réclamer une intervention étrangère en cas de violation de la neutralité et enfin la reconnaissance de celle-ci comme d’un bienfait pour l’Europe[1]. À la fin du XIXe siècle, l’apparition de grandes puissances aux visées expansionnistes aux frontières de la Suisse fait cependant peser une menace sur cette neutralité. L’affaire Wohlgemuth, en 1880, est un exemple notoire. Il s’agit d’un conflit diplomatique entre l’Allemagne du chancelier Bismarck et la Suisse, provoqué par le renvoi d’un inspecteur prussien du territoire helvète. Ceci, couplé à la présence de réfugiés politiques allemands en Suisse fait dire au chancelier que la Confédération n’arrive pas à maintenir seule l’ordre sur son territoire, et qu’il est obligé d’y envoyer sa propre police. Seule l’habileté de Numa Droz, le chef du Département politique, et le limogeage de Bismarck permettent un retour à la normale[2].

Malgré tout, la Confédération prend conscience de l’importance qu’elle revêt pour ses voisins : les liaisons est-ouest ainsi que nord-sud, permises par la mise en service du tunnel du Gothard en 1882, sont d’une grande importance stratégique. De même, les états-majors apprécient de pouvoir compter sur la flanc-garde que constitue la Suisse, qui peut éventuellement se transformer en voie de contournement des dispositifs défensifs adverses[3]. Dans ces conditions, on comprend pourquoi la question de la crédibilité de la neutralité armée se pose rapidement. D’autant plus que les relations européennes, tendues depuis le conflit franco-prussien de 1870, ont tendance à encore se dégrader en ce début de XXe siècle. En effet, la situation explosive dans les Balkans, la course aux armements et aux effectifs, l’affaire d’Agadir et les nouvelles alliances entre grandes puissances font que l’éventualité d’une guerre se précise[4]. C’est dans ce contexte de rivalités impériales que vont s’enchainer deux visites de chefs d’État étrangers, les premières de l’histoire du pays. Le président français Armand Fallières est accueilli à Berne le tandis que Guillaume II arrive en Suisse le . Pour la Confédération, le but est de montrer que le pays ne penche en faveur de personne, que la volonté de faire respecter la neutralité est forte et qu’elle se donne les moyens de sa politique.

Les manœuvres militaires : démonstration d’un rapprochement entre les armées suisses et allemandes

Accompagné d’une importante délégation militaire, l’empereur assiste aux manœuvres militaires du 3e corps d'armée (de) à Wil le 4 et le 5 septembre. Il vient juger des capacités de l’armée suisse, qui jouit d’une certaine estime auprès des officiers allemands[5]. Pour qu’un tel sentiment prévale, la Suisse a consenti des efforts considérables à l'endroit de sa défense depuis le début du siècle. La loi de 1907 allonge la durée des écoles de recrues et des cours de répétition, centralise la haute direction et la gestion des corps spéciaux tandis que la réforme de 1912 améliore la mobilité de l’armée grâce à une réorganisation de son ordre de bataille. L’armée suisse peut dorénavant aligner 281 000 hommes[6] et 200 000 auxiliaires équipés d’armes modernes telles que la mitrailleuse Maxim ou le canon Krupp de 7.5 cm, tous deux d’origines allemandes[7]. Les soldats sont alors armés du Fusil Schmidt-Rubin Modèle 1889, qui sera remplacé dès 1914 par l’excellent mousqueton 1911. Ces réformes sont néanmoins empreintes d’un « militarisme prussien », expression utilisée notamment en Suisse romande pour dénoncer les connivences entre les armées suisse et allemande[8]. Ceci est le fait de l’intervention du commandant de corps Ulrich Wille. Marié à Clara von Bismarck, une fille de la haute noblesse allemande et ne cachant pas ses sympathies pour l’Allemagne[9], il impose de nouvelles méthodes d’instruction et de commandement largement inspirées du modèle allemand[10]. C’est lui, un ancien ami de Guillaume II, qui est responsable des « kaisermanöver »[11]. Il est secondé dans sa tâche par le colonel Théophil Sprecher von Bernegg, un officier au moins aussi germanophile que Wille. Au début de la Grande Guerre, Sprecher sera nommé chef d’état-major et Wille général. L’empereur, portant un uniforme semblable à ceux des officiers suisses[12], assiste ainsi à des manœuvres suisses qui ressemblent aux grandioses exercices allemands[11]. L’empereur est satisfait du spectacle qui lui est offert, et le fait savoir aux officiers suisses. Les plans de guerre allemands prévoient en effet d’envahir la France par le nord via la Belgique. L’Allemagne a ainsi tout à gagner d’une Suisse neutre et dont l’armée est capable de repousser, pendant un temps, une éventuelle incursion française. Le flanc sud « sécurisé », Guillaume II peut se concentrer sur son offensive au nord[5]. Il va même jusqu’à déclarer aux officiers suisses « vous m’économisez 300 000 hommes. »[13].

Les cérémonies officielles : la diplomatie au travers des discours et des cadeaux

Durant ces quelques jours, chaque escale est l’occasion de prononcer des discours mettant des mots sur les intentions de chacun. Ainsi, le président de la Confédération, le radical Ludwig Forrer, souligne dans le toast prononcé à Berne la volonté de la Suisse de défendre sa neutralité et sa souveraineté contre quiconque y porterait atteinte. Il note également que si l’armée est dans de bonnes conditions, elle peut encore être améliorée. Enfin, il se félicite que de bonnes relations prévalent entre la Suisse et l’Allemagne, mais ne manque pas de souligner qu’il en va de même avec toutes les nations voisines[14]. L’empereur, au contraire, ne tarit pas d’éloges sur les qualités militaires de la Suisse. Il indique que s’il existe des différences entre la Suisse et l’Allemagne, celles-ci ne sauraient atténuer tout ce qu’elles ont en commun : « la mentalité et les mœurs allemandes », la culture commune au travers des artistes comme le poète Friedrich von Schiller, ou les écrivains Gottfried Keller et Conrad Ferdinand Meyer[14]. On remarque encore qu’au travers de ses élocutions, le président Forrer n’a de cesse de rappeler que la Suisse, État républicain et démocratique, a exactement les mêmes droits que les puissances voisines[15]. L’habillement même de Ludwig Forrer contraste fortement avec celui du Kaiser : alors que le premier est vêtu d’un costume et d’un haut de forme, le second conserve ses attributs d’empereur et de chef des armées[15]. La présence du général français Paul Marie Pau, vétéran de la guerre franco-allemande de 1870, s’inscrit certainement dans l’optique de conserver un certain équilibre entre les différentes délégations présentes à cet évènement[11]. Si le président de la Confédération fait preuve d’une certaine retenue, l’accueil qui est réservé à l’empereur à chaque escale est très chaleureux : population en liesse, fanfares, défilés et honneurs militaires, coups de canons tirés, fêtes, etc.[16] Ludwig Forrer ne manque d’ailleurs pas de souligner durant son allocution que « son auguste visite est pour notre pays une véritable fête »[14]. Guillaume II n’oublie pas de retourner la pareille à ses hôtes, puisqu’il offre un buste à son effigie au président Forrer et au Conseiller fédéral Hoffmann, alors responsable du Département militaire fédéral et fervent admirateur du Kaiser[17]. Les autres membres du Conseil fédéral reçoivent sa photographie dédicacée. Enfin, certains officiers suisses et autres officiels reçoivent des souvenirs de la part de l’Empereur[18]. Au matin du 7 septembre, ce dernier envoie encore un télégramme à Ludwig Forrer dans lequel il souligne la qualité des troupes suisses et combien il a apprécié ce voyage[19]. Voyant ses objectifs remplis, il aurait été surprenant d’en être autrement.

Sur le plan économique

La visite de Guillaume II en Suisse a donc pour motivation avouée, la question militaire et politique. Toutefois, le journal la Feuille d’avis de Lausanne du 9 septembre 1912 nous apprend que « l’empereur Guillaume, après les politesses d’usage, s’est plutôt attaché à la question économique »[20].

La dépendance suisse à l’économie allemande

La Suisse est considérée au tournant du XXe siècle comme un petit État au niveau européen. Aux côtés de la Belgique et la Suède, la Confédération est un des rares pays à pouvoir concurrencer les grands États que sont le Royaume-Uni, la France ou l’Allemagne[21]. Plusieurs facteurs sont à analyser pour déterminer les causes de cette puissance concurrentielle.

Tout d’abord, la Suisse du début du XXe siècle est considérée comme fortement industrialisée[22]. Ceci, associé à sa faible tradition agricole et à son abondante main d’œuvre, lui permet d’intenses exportations. Alors que son taux d’immigration est négatif jusque dans années 1890, la tendance s’inverse dès la fin du XIXe siècle. Cela s’explique par la petite superficie du pays qui induit une proportion de territoire frontalier importante. Sa position centrale en Europe lui permet des échanges avec plusieurs acteurs majeurs, et attire la population des pays voisins. Ce phénomène d’immigration est assez rapide, puisqu’on constate que le nombre de résidents étrangers en Suisse passe de 3 à 14,7 % entre 1850 et 1910. Cette population, attirée par un niveau de vie élevé, est synonyme d'une main-d’œuvre abondante et bon-marché. Ceci permet aux industriels suisses de réduire les salaires, et donc le prix de vente des marchandises exportées. La Suisse est alors réputée pour le bon niveau d’éducation et de formation de sa population tandis que sa main-d’œuvre spécialisée est particulièrement reconnue[23]. La qualité de la production et le faible coût des produits exportés permettent à l'économie suisse d’être très concurrentielle à l’international.

Toutefois, cette compétitivité ne s’est pas établie sans aide. L’intervention allemande dans l’économie et l’industrie suisse est notable et joue un rôle indéniable dans le développement du pays. L’Allemagne est alors un pays « neuf ». Son travail d’unification a accaparé les autorités, qui se sont laissé distancer par d’autres dans le domaine de l’industrialisation, alors que la Suisse, apaisée, a pu développer son industrie. Les capitalistes allemands, voulant rattraper leur retard et concurrencer la Grande-Bretagne, alors tout puissante, cherchent un partenariat avec l’industrie suisse. Ce travail commun profite aux industriels allemands qui, sous couvert de la neutralité suisse, concurrencent leurs adversaires en toute impunité. Ils profitent également de l’internationalité du marché suisse et utilisent ce réseau pour étendre leurs propres activités[24].

Si cette association est bénéfique pour l’Empire allemand, elle l’est tout autant pour la Confédération, qui voit son influence économique atteindre des sommets grâce aux investissements allemands. Prenons l’exemple de l’entreprise allemande de produits électrotechniques AEG qui permet à l’Allemagne d’être leadeur mondiale dans ce domaine[25]. En 1888, son directeur, Emil Rathenau, fonde en Suisse l’entreprise AIAG à qui il confie la production d’aluminium, matériau aux applications nouvelles au cœur des intérêts industriels allemands. De même, l’entreprise Neuhausen, basée à Schaffhouse, exploite des mines de bauxite, sous contrôle allemand, ce qui permet à l’Allemagne d’être la plus grande productrice d’aluminium en 1914. Le développement de ces deux entreprises est, comme pour d’autres, dû aux investissements des Allemands, qui ainsi s’octroient la majorité des sièges des conseils d’administration. Par exemple, dans le cas d’AIAG, trois sièges sont attribués à des Suisses, un à un Autrichien et pas moins de huit à des Allemands[25]. L’industrie n’est pas la seule cible. La Deutscher Bank, alors première place financière mondiale, s’associe avec le Crédit suisse, pour créer l’Orientbank et ainsi investir les marchés ottomans et balkaniques, dans les chemins de fer principalement. Cinq ans plus tard, les deux banques fondent l’Elektrobank, spécialisée dans le financement et le développement des entreprises actives dans le secteur de l'électricité[25]. Dans ces deux cas, la majorité des parts sont détenues par des Allemands, mais cette dépendance permet à aux banques d’accéder au statut internationalité.

Les liens entre les deux pays sont donc très bénéfiques, au point que l’Allemagne devient le premier partenaire commercial de la Confédération en 1911. En effet, entre 1892 et 1915, 24 % des exportations de la Suisse vont vers l’Allemagne, tandis que cette dernière contribue pour 31 % des importations[26]. Les échanges combinés de la Suisse avec la Grande-Bretagne et la France, alors second et troisième partenaires commerciaux, ne surpassent que de peu ceux avec l’Allemagne seule[21]. En Suisse, grâce aux capitalistes allemands, la Belle Époque est donc une ère d’envol économie, avec une croissance annuelle du PIB qui passe de 1,3 % en 1873, à 3,3 % en 1913. Les exportations doublent également entre 1890 et 1910 et les investissements suisses à l’étranger s’élargissent sensiblement, ainsi que le nombre de filiales à l’étranger, passant entre 1890 et 1914, de 64 à 265[21].

Avant 1914, l’économie suisse est en grande partie dépendante de l’Allemagne. Cela pousse les autorités suisses à remettre en question la neutralité en pensant à s’allier avec l’Empire, sans quoi l’industrie pourrait décliner. Guillaume II en est conscient et c’est pourquoi ses discours portent bien plus sur l’économie que sur l’armée. La Feuille d’avis de Lausanne du 9 septembre 1912 souligne: « il (l’Empereur) a vite abordé la question économique que le président Forrer n'avait qu'à peine indiquée. Avec une insistance masquée, il a vanté la mentalité et les mœurs allemandes, et a longuement développé tous les avantages précieux que la Suisse pourrait retirer d'une collaboration économique plus étroite avec l'Allemagne. Par la chaleur de son argumentation, par l'enthousiasme de son plaidoyer, on voit que c'est là le point qui lui tenait le plus au cœur et que si l'empereur d'Allemagne a tant désiré faire ce voyage, c’était surtout pour apporter au développement commercial allemand en Suisse l'appui de son prestige impérial »[20].

L’importance économique des chemins de fer suisses : les enjeux de la convention du Gothard

La Feuille d’avis de Lausanne, une fois encore, place comme point central de cette visite officielle, la convention du Gothard[20] : « Toutefois, il est évident que le voyage de l'empereur en Suisse n’aura pas de conséquences politiques. Le résultat le plus immédiat sera peut-être le vote par les Chambres fédérales, en décembre prochain, de la convention du Gothard contre laquelle l'opinion publique et la presse suisses avaient, il y a quelques mois encore, mené une campagne si active. Mais ce résultat était déjà probable avant l'arrivée de l'empereur. La visite de Guillaume II et l'impression qu'elle a produite ne font qu'en accroître les chances favorables »[20].

La convention du Gothard, est un traité relatif au rachat par la Confédération, des entreprises de chemins de fer traversant son territoire. Ce mouvement est entrepris en 1904 par le Conseil fédéral et prévoit un rachat pour 1909. Le problème est que le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard a été financé en partie par l’Italie et par l’Allemagne. Des négociations sont bien entreprises entre la Confédération et ses deux voisins, en avril 1909, mais le rachat a pour contrepartie, l’octroi d’« avantages en matière de tarifs et de transits » pour l’Allemagne et l’Italie[27]. L’article 4 de l’arrêté fédéral spécifie que « Les Hautes Parties contractantes feront tout leur possible pour faciliter, eu vue de l'intérêt commun, le trafic entre l'Allemagne et l'Italie et à cet effet elles chercheront à assurer sur le chemin de fer du St-Gothard le transport des voyageurs, des marchandises et des objets postaux le plus régulier, le plus commode, le plus rapide et le meilleur marché possible » ; « La Suisse maintiendra avec les chemins de fer de l'Allemagne et de l'Italie un service direct pour le transit sur la ligne du St-Gothard » ; « Le trafic sur le chemin de fer du St-Gothard jouira toujours des mêmes bases de taxes et des mêmes avantages qui sont ou seront accordés par les chemins de fer fédéraux à tout chemin de fer qui existe déjà ou qui sera construit à travers les Alpes »[28]. De nombreux autres privilèges sont accordés à l’Italie et à l’Allemagne. La population, essentiellement romande, n’attend pas pour dénoncer une « atteinte […] aux droits souverains de la Suisse »[27]. Ils craignent de voir s’accroître l’influence de l’Allemagne sur la Suisse et très vite, une campagne contre ce traité est menée et elle se propage dans les cantons alémaniques et dans le Tessin.

Il est intéressant de rappeler l’article de la Feuille d’avis de Lausanne. Très clairvoyant, celui-ci montre que la convention, bien que raillée par le peuple, sera ratifiée de toute manière – elle le sera en 1913 - et que la venue de l’empereur, bien que peu déterminante dans ce processus, ne fera que pousser le Parlement à un vote favorable. N’oublions pas que le seul industriel avec lequel Guillaume II s’entretient durant son séjour et qui le suivra partout, fut M. Zingg, directeur des CFF.

Sur le plan idéologique et culturel

La Convention du Gothard fait peur aux Suisses, qui craignent la mainmise du Reich sur la Confédération. Les Romands entament des actions à la suite des discours pangermaniques en Suisse. Ce n’est plus l’Allemagne que l’on craint, mais bien la germanophilie alémanique. Cela entraine de vives tensions entre les différentes régions linguistiques suisses et creuse le fossé entre communautés.

Le pangermanisme au tournant du XXe siècle et ses influences en Suisse

Le pangermanisme est, selon le DHS, « une idéologie et un mouvement politique apparus dans l'Empire allemand à la fin du XIXe siècle. Fondé sur une prétendue identité commune de tous les peuples d'origine germanique, il vise à réunir dans un seul État l'ensemble des populations de langue et de culture germanophones[29]. Ce mouvement apparait à la suite de l’unification de l’Allemagne dans la seconde partie du XIXe siècle. C’est un facteur déclencheur de la guerre franco-prussienne de 1870/71, guerre qui aura pour conséquence le rattachement de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand nouvellement formé. Durant le règne de Guillaume II s’ouvre la question de la colonisation, qui permet aux États voisins que sont la France, la Belgique et Grande-Bretagne, de se développer au niveau mondial, tant économiquement que politiquement. Le Reich n’a pas de colonie, selon une volonté de Bismarck. Après le limogeage de ce dernier, l’État encourage les actions colonialistes des grandes sociétés et des particuliers. Les plus déterminés sont des associations, avec en tête la Alledeutscher Verband, fondée en 1894 et financées par les industriels allemands[29] - [30]. Cette Ligue Pangermanique acquiert vite un certain impact parmi les intellectuels et l’armée[30]. Le pangermanisme est donc bien un mouvement ordonné avec un cadre officiel. Soutenu par l’empire et par la bourgeoisie allemande, il se développe rapidement et atteint toutes les couches de la population allemande.

En Suisse, selon le Dictionnaire d’histoire, « le pangermanisme ne fut accueilli que timidement et n'eut de véritable influence que parmi les membres de la colonie allemande »[29]. Du côté romand, une réaction émana de Maurice Jeanneret […] qui […] tint à mettre en garde le peuple suisse contre le danger que représentaient les pangermanistes […] (qui) mettaient en question l'existence et l'unité du pays »[29]. Pourtant, durant le Belle Époque, l’image de l’Allemagne en Suisse est très positive et n’a de cesse de s’améliorer. Son influence se fait même ressentir dans les très réfractaires cantons romands. Il s’installe dans toute la Confédération, « un sentiment réel de communauté culturelle, voire de parenté ethnique » avec le voisin du nord[16]. Cette pensé se développe pour donner naissance, chez certains intellectuels alémaniques, à une conscience pangermaniste. Le schwiizerdütsch est remis en question et les débats fusent dans les milieux cultivés de Suisse alémanique. Dans la société d’étudiants Zofingue, dans les années 1910, un vif débat autour de la notion de race et d’appartenance fait rage[27]. En 1904, la Deutscherweizerischer Sprachverein est créé et a pour but de promouvoir la langue allemande[16]. Elle tend à établir la domination de l’allemand sur les autres langues nationales. Pour cela, elle pousse les Allemands et les Alémaniques établis dans les cantons romands, à affirmer leur langue et leur présence. Elle va même jusqu’à proposer la création d’écoles de langue allemande dans les parties francophones du pays. Dans un mouvement de contestation est créée, à Neuchâtel en 1907, une Union romande pour l’enseignement et la culture de la langue française[31].

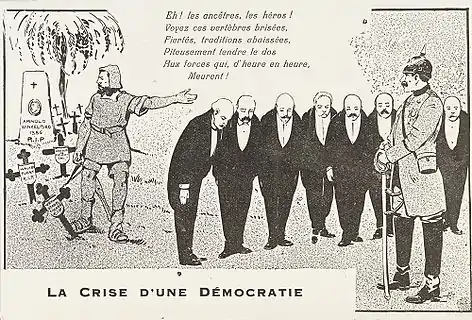

La remise en question de l’identité nationale

Les Suisses sont divisés. Les Alémaniques, proches de l’Allemagne, font face aux Romands qui ne jouissent pas du même soutien de la part de la France[32]. De cultures et de langues différentes, séparés géographiquement, les divergences sont grandes, le rapport de force également. Alors qu’en 1798, Frédéric-César de La Harpe tente d’imposer le Français aux deux Chambres de la Confédération, l’Allemand prend vite le dessus sur les langues latines[33].

Dès 1833, tous les professeurs de l’Université de Zurich sont allemands ou d’origine allemande et même dans les universités francophones, il y a plus de professeurs allemands que français[34]. Au niveau de la population, la plus forte communauté d’immigrés est allemande, avec 45,1 % en 1880, pour seulement 25,4 % de Français et 19,7 % d’Italiens. En 1910, la communauté allemande représente 5,9 % de la population totale du pays, soit 220 000 personnes[26] - [34]. Entre 1889 et 1930, 58 % des naturalisations sont accordées à des Allemands[34]. L’emprise alémanique, voir allemande, sur le reste du pays ne plait pas aux latins. À Nuremberg, Ferdinand Vetter affirme que « la Suisse est une province allemande »[26]. Les Romands condamnent ce discours et dénoncent la « conquête pacifique de la Suisse par l’Allemagne »[26]. Cet assujettissement est d’après eux, d’ordre économique, militaire et culturel et a pour terrain les liens de plus en plus forts entre les bourgeoisies allemandes et alémaniques.

Toutes ces discordes amènent les Suisses à remettre en question leur identité nationale. Ernest Bovet demande en 1909 : « sommes-nous une nation ? [...] Si oui, nous devons avoir et développer un esprit national. Ou bien ne sommes-nous que des fragments de trois grandes nationalités […] rattachés par le seul lien politique des institutions républicaines »[26]. Résolument attaché à la première proposition, son optimisme est réfuté par Eduard Blocher, d’origine allemande, qui titre son article « Sommes-nous Allemands ? ». Il refuse de voir dans la société suisse, un seul peuple unit et se bat pour l’affirmation et la reconnaissance de l’identité germanophone de certains jurassiens et valaisans. Ayant l’assistance des pangermaniques allemands, son message a un certain retentissement. En réaction, l’Union romande le qualifie de « maniaque isolé »[26] - [31].

La visite officielle : le reflet de mentalités pangermanistes en Suisse

Il faut rappeler que Guillaume II rencontre des représentants des douze associations allemandes de Zurich, parmi lesquelles la très pangermanique DeutscherreischsVerein[20]. Cette simple indication affirme les visées idéologiques de la visite de Guillaume II et l’importance du pangermanisme en Suisse. Toutefois, von Bülow, ministre allemand à Berne, dans le Journal de Genève du 7 septembre 1912, s’exprime en ces mots : « si l’on considère la visite de l’empereur d’un point de vue général, on peut être certain que notre souverain, en venant en Suisse, ne poursuivait aucune arrière-pensée politique ou économiques. […] Toute arrière-pensée d’envahissement pangermanique est absolument étrangère à l’esprit de l’empereur ». Il dit « que les Suisses veulent être uniquement Suisses, et rien d’autre, et qu’ils tiennent, avant toutes choses, à conserver leur neutralité et leur indépendance. […] Cette visite est un hommage rendu par le chef de notre empire précisément à l’indépendance et à la neutralité de la Suisse. »[20] Pourtant, les visées pangermanistes de l’Empire, déjà analysées plus avant, sont notables et l’on sait que les Suisses, Romands en tête, les craignaient. Cela est rappelé par les écrits de Maurice Jeanneret : « (les) pangermanistes […] mettaient en question l'existence et l'unité du pays »[29]. Comme le dit lui-même von Bülow, les Suisses tiennent à leur neutralité et à leur indépendance. Bien que l’unité nationale soit chancelante, une majorité de Suisses ne souhaite pas la division du pays et son rattachement aux États voisins. Ils savent que c’est la neutralité de la Confédération qui lui donne sa prospérité. Toutefois, à l’occasion de la venue de Guillaume II, la Suisse se pare de tous ses atouts et les honneurs sont rendus à l’empereur. La foule l’acclame et ses demandes lui sont accordées (Ses visites du Palais fédéral et de la cathédrale de Berne, le vendredi 6 septembre, n’étaient pas prévues dans le programme initial)[35]. La Suisse met tout en œuvre pour satisfaire son premier partenaire commercial, mais l’alliance n’est pas seulement économique et l’Allemagne attire plus d’un suisse.

Bien que la venue de Guillaume II n’ai pas abouti à l’annexion de la Suisse alémanique au Reich, elle est révélatrice des nombreuses sympathies que la Confédération éprouve pour son voisin du nord ; ne serait-ce que l’octroi de la direction des manœuvres militaires à Ulrich Wille, un allemand de Suisse qui ne cache pas son attachement à l’Allemagne. Le fossé se creuse entre Alémaniques et Romands et au sein même de ces deux groupes, les avis sont divisés entre anti- et pro-allemands. La visite de Guillaume II aura un impact dans l’élargissement de ce fossé. Entre 1912 et le début de la première guerre mondiale, les tensions s’intensifient et chaque entité se rapproche des empires centraux ou de l’Entente, manquant diviser le pays définitivement[26].

Conclusion

À la veille de la Première Guerre mondiale, Guillaume II peut repartir avec l’assurance que le flanc sud de l’Allemagne est bien gardé. L’armée suisse a en effet démontré qu’elle avait les capacités de résister à un éventuel agresseur. De même, les dirigeants suisses ont souligné qu’ils se tiendraient strictement au principe de neutralité. Les dignitaires allemands ont donc toute latitude pour s’en tenir aux plans qu’ils ont mis sur pied : lancer une offensive contre la Belgique et le nord de la France, avant de se retourner contre la Russie. Si la question militaire est officiellement la raison de la visite du Kaiser, il apparait que les questions économiques sont aussi au cœur des préoccupations. Ainsi, la forte interdépendance, tant économique que financière, qui lie l’Allemagne et la Suisse peut de fait faire pencher cette dernière du côté des Empires Centraux, d’autant plus que de tels liens n’existent pas avec les puissances de l’Entente. La question du Gothard illustre très bien ce fait et cristallise les tensions qui existent entre Alémaniques et Romands. Ces derniers y voient une perte de la souveraineté nationale et peuvent ainsi mettre des mots sur un phénomène latent. En effet, le pays est alors coupé en deux par un « fossé » qui sépare les communautés latines et alémaniques et les tensions liées aux différents évènements politiques précités viennent accentuer ce fait. La visite de Guillaume II n’est d’ailleurs pas de nature à atténuer ces tensions.

La Première Guerre mondiale n’est pas aussi courte qu’espérée. Au milieu de cette tempête de violence, la Suisse essaie tant bien que mal de s’en tirer, mais sa situation est peu enviable. Entièrement encerclée par des puissances en guerre, l’armée suisse se fait rapidement distancer dans la course aux armements, toujours plus technologiques et meurtriers[36]. De même, elle est soumise à un double contrôle des échanges commerciaux qui paralyse complètement son économie. Les camps de l’Entente et de l’Alliance craignent en effet que la Suisse ne soit utilisée pour contourner le blocus. Les prix ne tardent pas à prendre l’ascenseur et les usines ferment les unes après les autres. Ce contexte accentue encore les divisions entre Alémanique et Romands. Les premiers soutiennent l’Entente tandis que les seconds penchent pour l’Alliance. C’est que la propagande des uns et des autres marche à plein régime et que divers évènements, comme les affaires des colonels, du consulat ou celle de Grimm-Hoffmann finissent de creuser un fossé qui divise la nation[36]. L’agitation atteint son paroxysme en 1918, lorsque la population, affamée et sous l’impulsion des formations d’extrême gauche, entame une grève générale. Enfin, à tous ces maux s’ajoute la grippe espagnole. Celle-ci se propage rapidement et fait 24 000 morts rien qu’en 1918. Ainsi, la Suisse durant la Première Guerre mondiale renvoie une image peu reluisante. Obligée de faire des concessions de toutes parts, assaillie par le chômage, divisée par les conflits internes, la Confédération a de gros défis à relever[36].

Notes et références

- Edgar Bonjour, La neutralité suisse : synthèse de son histoire, Neuchâtel, La Baconnière, , 240 p., p. 40-46

- Urs Altermatt, Conseil Fédéral, Dictionnaire biographique des cent premiers conseillers fédéraux, Yens, Cabédita, , 672 p., p. 221-222

- Edgar Bonjour, La neutralité suisse : synthèse de son histoire, Neuchâtel, La Baconnière, , 240 p., p. 72-78

- Gerd Krumeich, « Mars 1913: la guerre qui vient », L’histoire, vol. 385, , p. 72-73 (lire en ligne)

- François Walter, Histoire de la Suisse. La Création de la Suisse moderne 1830-1930, Neuchâtel, Alphil, 2009-2010, 157 p., p. 122

- Jean-Jacques Langendorf, Le Général Guisan et le rapport du Grütli : 25 juillet 1940, Gollion, Infolio, , 207 p., p. 15-23

- « Armée », sur http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home, (consulté le )

- (de) Hans-Ulrich Jost, « Bewunderung und heimliche Angst: Gesellschaftliche und kulturelle Reaktionen in Bezug auf das Deutsche Reich », Deutsche und Deutschland aus Schweizer Perspektiven, , p. 30-34

- Niklaus Meienberg, Le délire général : l’armée suisse sous influence, Carouge, Éditions Zoé, , 216 p., p. 36-37

- Anne-Françoise Praz, Un monde bascule : la Suisse de 1910 à 1919, Prilly/Lausanne, Eiselé, , 286 p., p. 88-89

- (de) Max Mittler, Der Weg zum Ersten Weltkrieg : Wie neutral war die Schweiz? Kleinstaat und europaïscher Imperialismus, Zurich, Neue Zürcher Zeitung, , 982 p., p. 600-601

- (de) Hans-Ulrich Jost, « Bewunderung und heimliche Angst: Gesellschaftliche und kulturelle Reaktionen in Bezug auf das Deutsche Reich », Deutsche und Deutschland aus Schweizer Perspektiven, , p. 41-42

- (de) Hans-Ulrich Jost, « Bewunderung und heimliche Angst: Gesellschaftliche und kulturelle Reaktionen in Bezug auf das Deutsche Reich », Deutsche und Deutschland aus Schweizer Perspektiven, , p. 38-39

- « «Rede des Vorstehers des Politischen Departementes, L. Forrer, anlässlich des Besuches des deutschen Kaisers, Wilhelm II» », dans la base de données Dodis des Documents diplomatiques suisses

- Urs Altermatt, Conseil Fédéral, Dictionnaire biographique des cent premiers conseillers fédéraux, Yens, Cabédita, , 672 p., p. 292-293

- Pierre Du Bois, « Le mal suisse pendant la première guerre mondiale », Revue européenne des sciences sociales, vol. 53, , p. 50-51

- (de) Hans-Urlich Jost, « Bewunderung und heimliche Angst: Gesellschaftliche und kulturelle Reaktionen in Bezug auf das deutsche Reich », Deutsche und Deutschland aus Schweizer Perspektiven, , p. 35-36

- « Le 9 septembre 1912 : l’empereur est venu observer l’armée suisse », sur http://www.24heures.ch, (consulté le )

- « Après la visite impériale », sur http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/, (consulté le )

- « La visite de Guillaume II », sur http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/, (consulté le )

- Paul Bairoch, « La suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siècles », La Suisse dans l’économie mondiale (15e-20e s.), , p. 103-104

- Paul Bairoch, « La suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siècles », La Suisse dans l’économie mondiale (15e-20e s.), , p. 105-106

- Paul Bairoch, « La suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siècles », La Suisse dans l’économie mondiale (15e-20e s.), , p. 104-105

- Dominique Dirlewanger, « L’Allemagne a-t-elle encore besoin de la Suisse? Le capitalisme helvétique en Europe (1890-1970) », Bienvenue en Euroland! : de l’Europe de Maastricht à l’Euro : acte du colloque, , p. 106-107

- Dominique Dirlewanger, « L’Allemagne a-t-elle encore besoin de la Suisse? Le capitalisme helvétique en Europe (1890-1970) », Bienvenue en Euroland! : de l’Europe de Maastricht à l’Euro : acte du colloque, , p. 104-105

- « Sous le feu des propagandes : la Suisse face à la Première Guerre mondiale », sur http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=fr, (consulté le )

- Pierre Du Bois, « Le mal suisse pendant la première guerre mondiale », Revue européenne des sciences sociales, , p. 52-53

- « Accord du 13 octobre 1913: «Convention internationale relative au chemin de fer du St-Gothard, entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie» », dans la base de données Dodis des Documents diplomatiques suisses

- « Pangermanisme », sur http://www.hls-dhs-dss.ch, (consulté le )

- Henry Bogdan, Le kaiser Guillaume II. Dernier empereur d’Allemagne, Paris, Tallandier, , 303 p., p. 133

- Pierre Du Bois, Alémaniques et Romands entre unité et discorde, Lausanne, Favre, , 155 p., p. 56

- Pierre Du Bois, Alémaniques et Romands entre unité et discorde, Lausanne, Favre, , 155 p., p. 52

- Pierre Du Bois, Alémaniques et Romands entre unité et discorde, Lausanne, Favre, , 155 p., p. 49

- Gérald et Silvia Arlettaz, « Les paradoxes de l'accès à la nationalité suisse. L'accueil et l'intégration des Allemands 1880-1920 », Le passé du présent. Mélanges offerts à André Lasserre, , p. 90-91

- « La visite », sur http://scriptorium.bcu-lausanne.ch, (consulté le )

- Jean-Jacques Langendorf, Le Général Guisan et le rapport du Grütli : 25 juillet 1940, Gollion, Infolio, , 207 p., p. 25-30